城市單中心片區(qū)形態(tài)的量化描述及其形態(tài)相關(guān)性研究

——以沈陽市鐵西區(qū)為例

劉生軍 吳朝輝 張 孫瑋崧 肖佳偉

城市化是人口持續(xù)向城市集聚的過程,是工業(yè)化進(jìn)程中必然經(jīng)歷的歷史階段,由此帶來了城市規(guī)模的增長、城市密度的增加。城市密度的研究能反映城市空間建設(shè)與開發(fā)強(qiáng)度,也可預(yù)測未來城市空間建設(shè)的發(fā)展動向與趨勢。國外的研究主要體現(xiàn)在空間密度體系表達(dá)[1-3],對理想空間密度構(gòu)建的設(shè)想及設(shè)計(jì),落地性較強(qiáng),考慮人群對象涉及的層次多[4-6];國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)主要通過人口密度、設(shè)施POI核密度、街道路網(wǎng)密度等視角來研究城市空間密度分布[7-9]。董春芳、楊曉楠等在以不同因素對城市密度進(jìn)行定量評分的基礎(chǔ)上,借助ArcGIS、SPSS等軟件,分析城市空間的密度分布及影響因素[9-10]。楊俊宴、金探花、王德在城市密度分區(qū)的基礎(chǔ)上提出形態(tài)分區(qū)雙維度控制的分區(qū)體系,提出城市空間形態(tài)分區(qū)是精細(xì)化城市管控的內(nèi)在要求[11-12]。仝昕、賀三維等在城市現(xiàn)代化背景下,通過實(shí)證研究,剖析不同的城市形態(tài)對于城市土地利用的影響與優(yōu)化[13-14]。

總體來看,城市空間密度相關(guān)研究視角不同、方法多樣,以建筑為視角則研究范圍集中于小街區(qū),以空間形態(tài)為視角則多為城市大尺度,采用構(gòu)建模型、數(shù)據(jù)分析等多元研究方法也成為常態(tài)。本研究從中觀尺度空間入手,通過研究鐵西城市高密度空間分布特征和影響機(jī)制,為城市建立合理的空間布局提供依據(jù)。

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象

本文選取鐵西核心區(qū)作為研究對象,以街區(qū)為研究單元,研究城市空間密度分布與高密度空間形成原因的相關(guān)性。沈陽市鐵西區(qū)位于沈陽市中心城區(qū)的西南部,區(qū)內(nèi)交通發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)設(shè)施完備、工業(yè)文化濃厚。近年來,伴隨城市更新進(jìn)一步推進(jìn),鐵西區(qū)行政區(qū)劃略有調(diào)整,核心區(qū)經(jīng)濟(jì)活力有所增強(qiáng),吸引了較多企業(yè)入駐[15]。由此,鐵西區(qū)核心區(qū)的城市空間形態(tài)也發(fā)生了大幅度的變化,主要表現(xiàn)為新老街區(qū)功能混雜,在城市空間密度、高度等方面產(chǎn)生異質(zhì)化現(xiàn)象。

1.2 數(shù)據(jù)處理與單元劃分

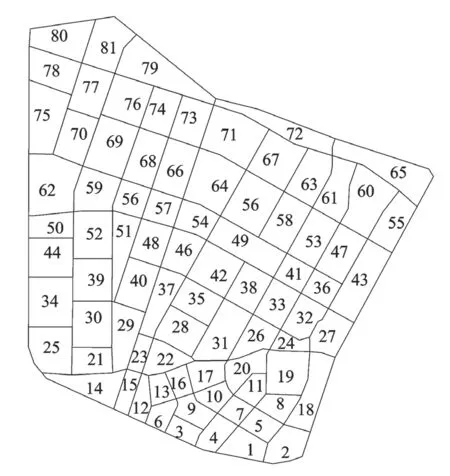

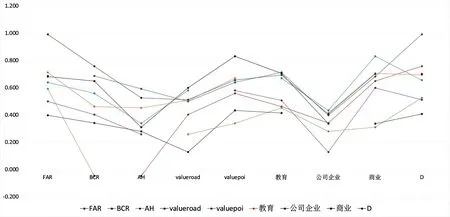

研究通過高德開放平臺獲取2020年研究區(qū)的建筑輪廓及層數(shù)信息,借助GIS,依托道路、行政區(qū)劃界限等人為要素,將城市空間劃分為81個(gè)多類型、多功能、多形態(tài)的街區(qū)作為研究樣本(圖1),分別計(jì)算街區(qū)的容積率、建筑密度和平均層數(shù)信息,作為密度空間的衡量與控制指標(biāo)來進(jìn)行分析。此外,通過水經(jīng)注萬能下載器獲取研究區(qū)2020年的道路、綠地分布和服務(wù)設(shè)施點(diǎn)及部分具體設(shè)施類型信息,對數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選整理,統(tǒng)一數(shù)據(jù)坐標(biāo),最后在GIS中將影響因子進(jìn)行可視化表達(dá)。

圖1 街區(qū)劃分

1.3 研究方法

本研究以鐵西區(qū)的快速發(fā)展為背景,分析研究區(qū)的空間密度分異狀況,展開對影響其城市空間密度分布的要素相關(guān)性的探討,并提出調(diào)整城市空間密度分布的實(shí)踐思路。對于空間密度分異狀況的研究,采用Spacemate研究方法,從形態(tài)學(xué)的角度,通過構(gòu)建空間坐標(biāo),對研究區(qū)內(nèi)的各街區(qū)空間密度進(jìn)行分析,總結(jié)研究區(qū)的密度分布規(guī)律。對于作用機(jī)制的研究,通過Spearman相關(guān)性分析,對所提取的各類作用因子與城市空間密度相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行分析,總結(jié)和探討城市空間密度分布的作用機(jī)制相關(guān)性。在此基礎(chǔ)上,歸納研究區(qū)城市空間發(fā)展的內(nèi)在邏輯體系,提出如何從街區(qū)層面實(shí)現(xiàn)城市空間密度的均衡發(fā)展。

2 研究結(jié)果

2.1 密度分布特征

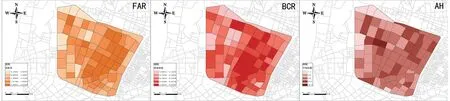

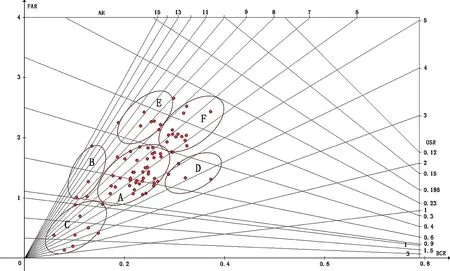

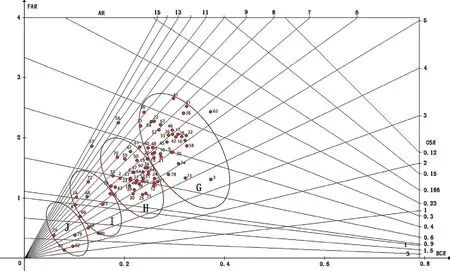

研究選取容積率、建筑密度、平均層數(shù)作為城市空間密度的衡量指標(biāo),將街區(qū)的數(shù)據(jù)可視化(圖2)。將地塊密度基礎(chǔ)數(shù)據(jù),即容積率(FAR)、建筑密度(BCR)、開放空間率(OSR)、平均層數(shù)(AH)放入空間坐標(biāo)中,得到Spacemate模型(圖3~4)。

對區(qū)域數(shù)據(jù)的密度指標(biāo)和聚集情況進(jìn)行分析,得到如下密度分布特征。

(1)城市密度指標(biāo)分化

整體來看,地塊容積率和建筑密度分布呈東高西低、中心高四周低的形態(tài),地塊的平均層數(shù)變化不大,城市天際線較平坦。

地塊內(nèi)容積率和建筑密度分布(圖2)大致以保工街為界限分成東西兩個(gè)部分,東半部分相對偏高,特別是建設(shè)中路兩端的街區(qū),容積率和建筑密度基本都在第四、第五等級。地塊內(nèi)的平均層數(shù)分布(圖2)較平均,以第三等級6~8層為主,可以衛(wèi)工街為界分成東西兩部分,東側(cè)平均層數(shù)較大,大多數(shù)在4層以上,西側(cè)由于有較多公園,平均層數(shù)較低,但56、57街區(qū)達(dá)到了第五級。

圖2 密度分布特征

(2)土地利用形態(tài)分化

如圖3所示,在空間坐標(biāo)中,研究區(qū)數(shù)據(jù)形成了不同的聚集狀態(tài)。A區(qū)在空間坐標(biāo)中明顯聚集,對應(yīng)的建筑密度區(qū)間在20%~30%,容積率區(qū)間在1.5~2,形態(tài)為多層板式建筑,多為6~8層的居住區(qū)。B、C、D、E區(qū)的地塊相對孤立,分別為邊緣處存在空地?cái)R置的地塊、低層建筑、公園等。F區(qū)的樣本地塊在空間坐標(biāo)中形成明顯聚集,對應(yīng)的建筑密度區(qū)間在30%~40%,容積率區(qū)間在2~2.5,形態(tài)也以多層板式為主,但相較于A區(qū),建筑密度和容積率值偏大,空間品質(zhì)略低。

圖3 研究區(qū)的土地利用類型分化

相對來說,研究區(qū)土地利用類型豐富,空間形態(tài)區(qū)別較大,不同類別的建筑均占一定比例。隨著層數(shù)的增加,容積率和建筑密度的變化是互相調(diào)節(jié)的,而非線性。

(3)空間開發(fā)強(qiáng)度分化

在空間坐標(biāo)中,由于土地利用程度的差異,不同區(qū)域所代表的空間開發(fā)程度也存在明顯差異,可利用 OSR 值的區(qū)間進(jìn)行劃分(圖4)。

圖4 研究區(qū)土地利用程度分區(qū)

G區(qū)在坐標(biāo)的區(qū)域形成明顯聚集,空間開發(fā)強(qiáng)度較高,開放空間率較低,主要為歷史街區(qū)。由于歷史原因,這類街區(qū)空間開發(fā)強(qiáng)度過高,需要予以調(diào)節(jié)。H區(qū)的樣本地塊形成另一區(qū)域的聚集,空間開發(fā)強(qiáng)度中等,開放空間率中等,這一類型的街區(qū)占據(jù)多數(shù),布置也較為合理。I區(qū)和J區(qū)樣本地塊處于空間開發(fā)強(qiáng)度較低的高開放空間率區(qū)域,在研究區(qū)整體密度偏高的情況下,對此類區(qū)域應(yīng)進(jìn)行合理的空間開發(fā),以疏解高開發(fā)強(qiáng)度街區(qū)的壓力。

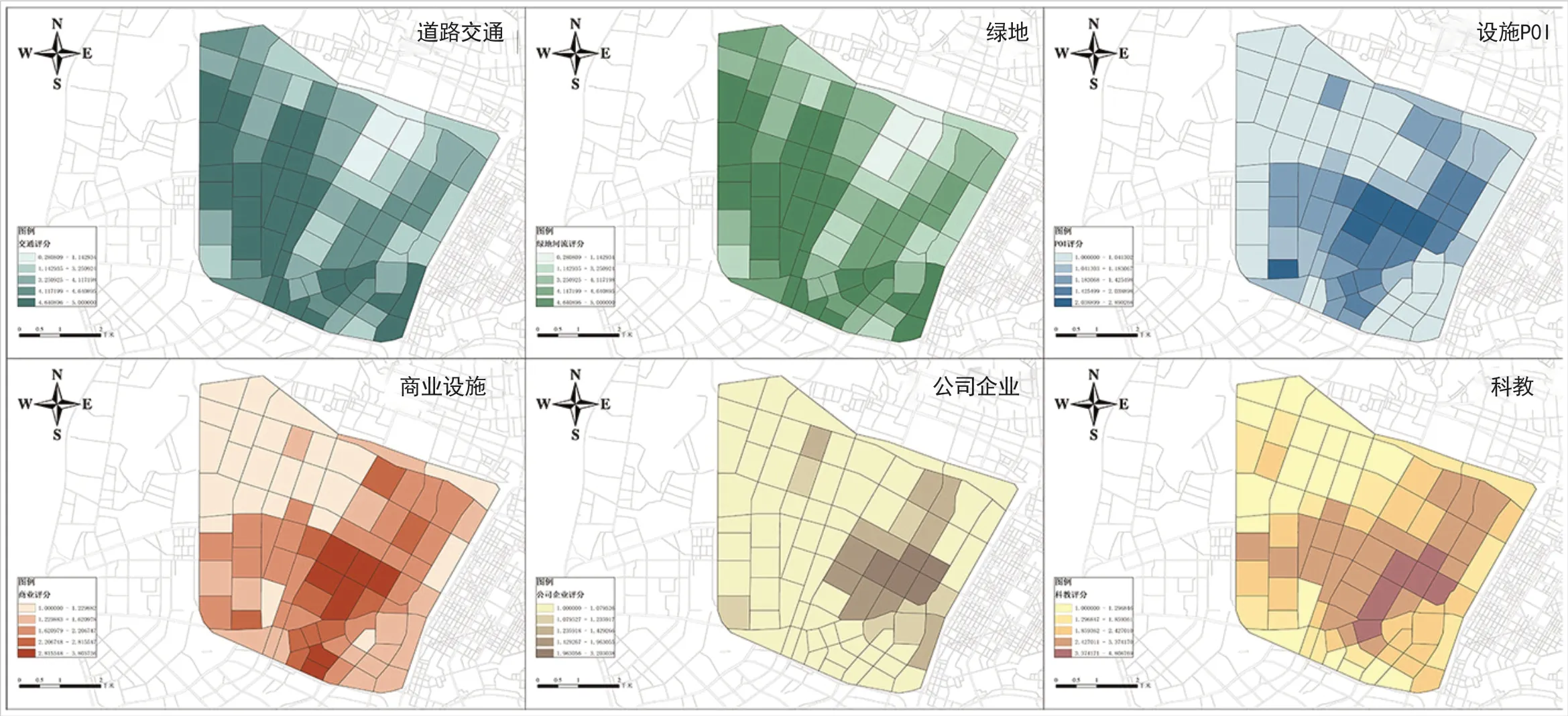

2.2 影響因子分布特征

本研究通過選取道路交通(Va lueroad)、綠地(Value-green)、服務(wù)設(shè)施點(diǎn)(Value-poi)三大類影響因子,并從服務(wù)設(shè)施點(diǎn)大類中提取出商業(yè)、公司企業(yè)和科教設(shè)施點(diǎn),探討城市空間密度分布的內(nèi)在機(jī)制(圖5)。

圖5 影響因子空間分布

結(jié)合圖示來看,道路交通、設(shè)施服務(wù)點(diǎn)、商業(yè)與科教因子雖然在空間分布上存在部分差異,但是均表現(xiàn)出高評分區(qū)域集中在東南部,自東南向西北逐步衰減的特征。而公司企業(yè)分布呈現(xiàn)顯著的東南部的單中心集中態(tài)勢,綠地的分布則更多地集中在西側(cè)。

3 密度空間分異與影響因子相關(guān)性分析

3.1 相關(guān)性分析

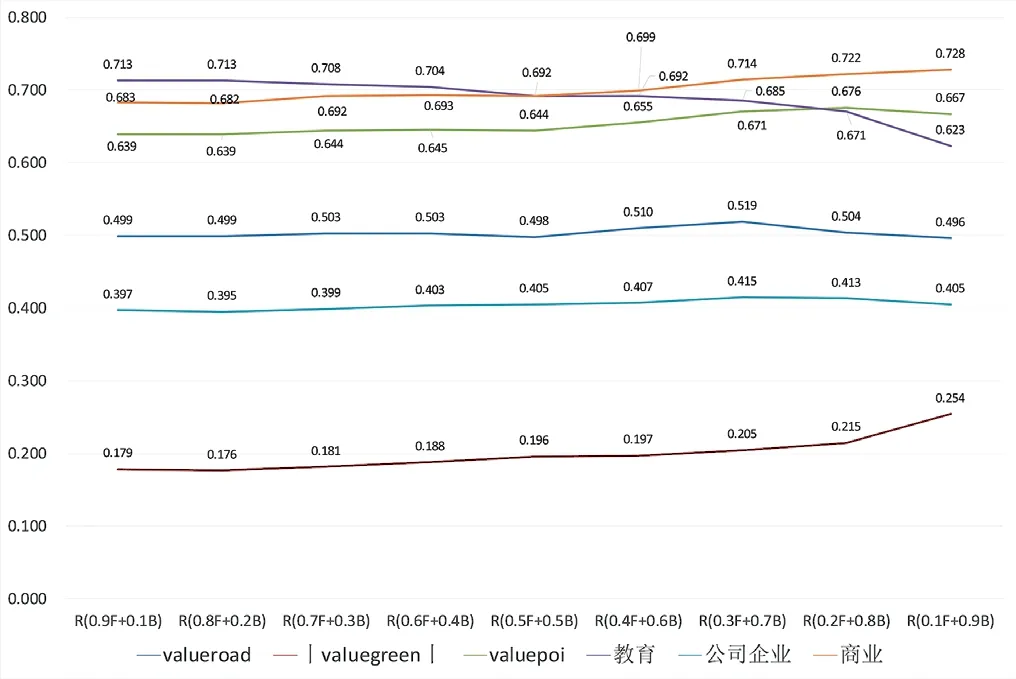

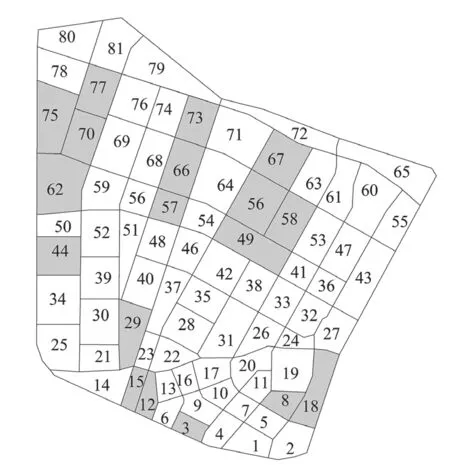

人對城市空間的高密度體驗(yàn)主要是由高容積率和高建筑密度造成的,但是在實(shí)際情況中,這二者并非嚴(yán)格相關(guān)。由此,研究為了對高密度空間的界定更為準(zhǔn)確,決定加入D(density)值的概念,以代替單一的容積率和建筑密度來描述城市空間的密度,并將它的確定方法做以論述。其操作為:對于不同F(xiàn)AR和BCR占比的D值與各影響因素做相關(guān)性分析(圖6),以相關(guān)性來確定D值。

圖6 不同構(gòu)成的D與各影響因素的相關(guān)性(其中綠地河流由于為負(fù)相關(guān),在這里取絕對值以便觀察)

關(guān)于D值構(gòu)成占比,前期D值的不同構(gòu)成對相關(guān)性的影響不大,后期隨BCR占比的增大,其相關(guān)性下降。同時(shí)結(jié)合生活實(shí)踐來看,建筑密度相較于容積率一般會給人更強(qiáng)的壓迫感,使人感到空間密度更高。因此,研究確定D值為40%FAR和60%BCR之和。

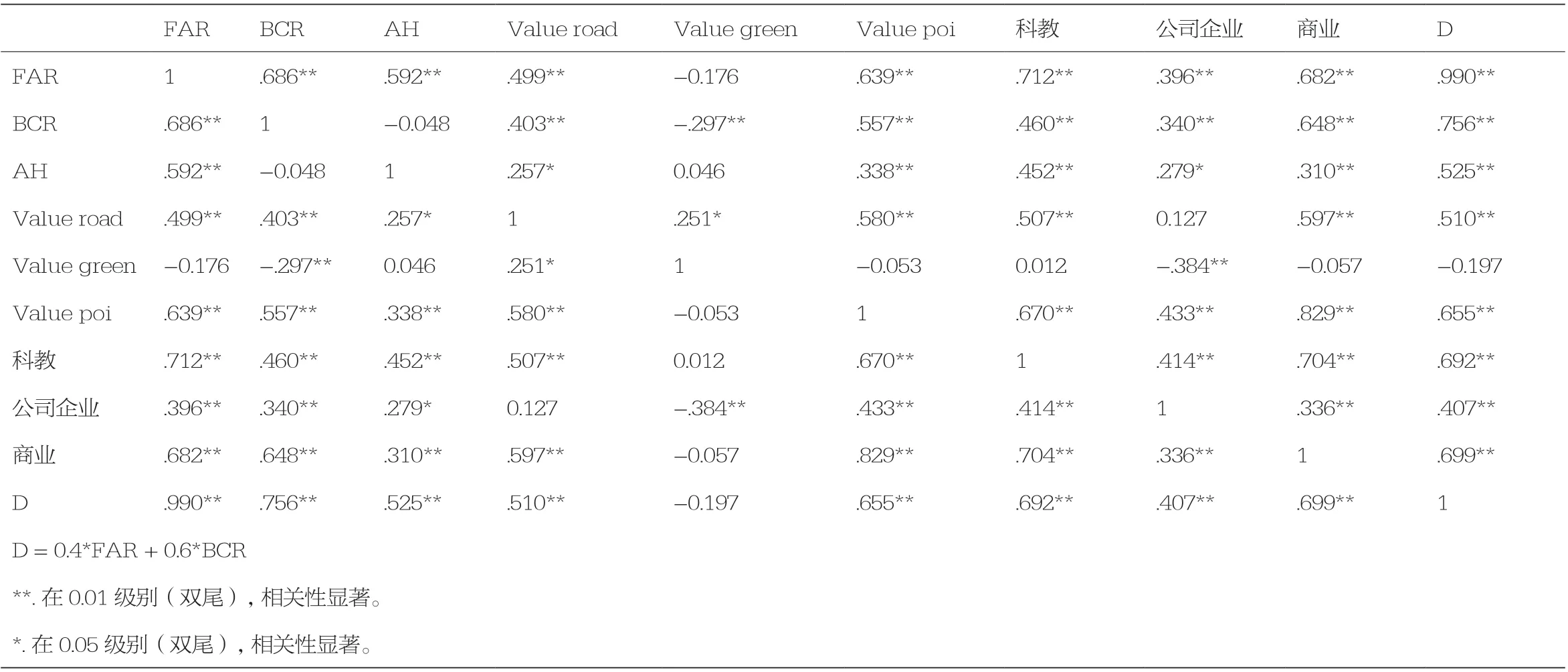

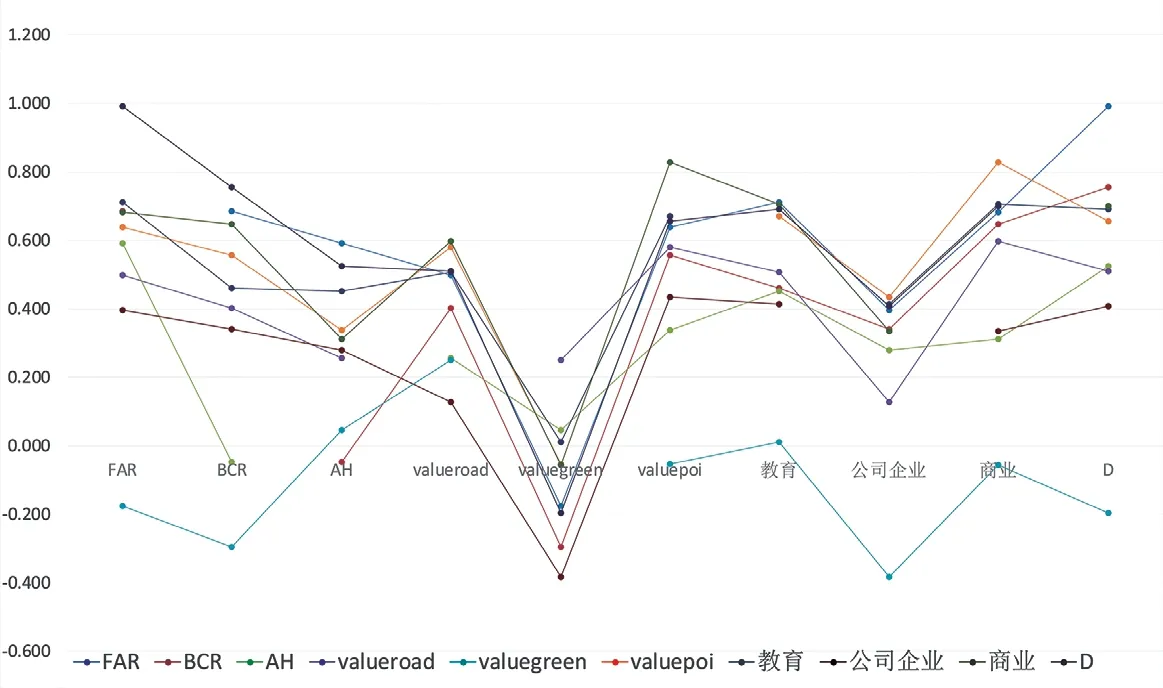

在此基礎(chǔ)上,研究將選定的三種密度指標(biāo)、D值與六種影響因子進(jìn)行Spearman相關(guān)性分析(表1,圖7)。

表1 Spearman相關(guān)系數(shù)分析

圖7 各因子相關(guān)性一覽

總體上,研究區(qū)道路交通、綠地、服務(wù)設(shè)施點(diǎn)及各項(xiàng)子要素與城市高密度空間的分異情況之間相關(guān)性顯著。可以認(rèn)為所選取的影響因素與城市密度的分異情況之間存在著相關(guān)性。并有如下結(jié)論:

①城市高密度空間與道路可達(dá)性、生活配套服務(wù)設(shè)施分布呈現(xiàn)極其顯著的正相關(guān),其形態(tài)結(jié)果與空間要素聚集的基本需求相一致。城市高密度空間與道路交通評分、POI及其三個(gè)子類評分之間均為正相關(guān)。其中POI與城市高密度空間的相關(guān)性最大(0.655),而POI的三個(gè)子類中商業(yè)的發(fā)展水平與城市高密度空間的分布相關(guān)性最大(0.699)。道路等級越高,交通越便捷,服務(wù)設(shè)施點(diǎn)越多、規(guī)模越大,街區(qū)建設(shè)的密度越大,即土地的利用價(jià)值越高,該地區(qū)功能越多元化、更能滿足居民生活需求。

②公共綠地與城市密度分異呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),體現(xiàn)出在城市規(guī)劃的空間博弈中土地使用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值高于公益性的社會使用價(jià)值。影響機(jī)制中的綠地河流與城市密度分異的相關(guān)性在整個(gè)結(jié)果中相對突出,其相關(guān)性為負(fù)相關(guān)(-0.197)。說明綠地的數(shù)量越多,規(guī)模越大,城市高密度空間的分布越少。這與一般認(rèn)知相背,結(jié)合實(shí)際情況發(fā)現(xiàn)緣由在于兩方面:其一,研究選取的綠地未包含居住小區(qū)內(nèi)部的小型綠地,均為較大的城市公園,土地上建筑物及其附屬物較少,致使綠地的密度分異與城市空間密度分異呈弱負(fù)相關(guān)。其二,城市規(guī)劃建設(shè)過程中重視經(jīng)濟(jì)要素,在用地價(jià)值高的地段,公益性強(qiáng)的綠地供給偏少。

③不同功能用途用地性質(zhì)的建筑密度差異性較大,體現(xiàn)出控制性詳細(xì)規(guī)劃對城市空間使用方式的控制和引導(dǎo)起的決定性作用。在了解到研究區(qū)綠地對城市高密度的分布成反作用機(jī)制后,研究轉(zhuǎn)向關(guān)注其余因子的相關(guān)性波動(圖8),相較于容積率和平均層數(shù),波動最大的是建筑密度(自-0.048至0.756)。這表明,建筑密度更易在不同土地用途條件下產(chǎn)生差異。對服務(wù)設(shè)施的三個(gè)子類來說,建筑密度與商業(yè)相關(guān)性最大(0.648),與公司企業(yè)相關(guān)性最小(0.34)。原因在于,一般情況下低層數(shù)、大空間是商業(yè)區(qū)位擇優(yōu)選擇的理想模式,而公司企業(yè)對此敏感度較低。這也表明,以單一的服務(wù)設(shè)施類型劃分城市功能分區(qū)更多地表現(xiàn)在平面上。

圖8 各因子相關(guān)性一覽(剔除綠地因子)

3.2 異常區(qū)域

在對結(jié)果的比照中發(fā)現(xiàn),部分街區(qū)的某些指標(biāo)評分中存在著差異較大的現(xiàn)象(圖9)。

圖9 異常區(qū)域分布圖

通過調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)評分差值大的原因有以下兩點(diǎn)。

(1)異常用地體現(xiàn)了城市不平衡發(fā)展的空間差異性

空間差異既是研究區(qū)指標(biāo)不平衡的原因,也是結(jié)果。研究區(qū)呈現(xiàn)的空間密度、資源密度及規(guī)模程度差異的形成是由于資源分布的不均勻所造成的。這種差異在城市中通過空間競爭的存在進(jìn)一步使空間不平衡發(fā)展。

(2)體現(xiàn)了城市自組織的空間時(shí)序的歷史形成結(jié)果

在無干預(yù)的條件下,區(qū)位擇優(yōu)是城市發(fā)展的一般性規(guī)律。雖然從地區(qū)平衡和公共利益的要求出發(fā),城市要盡量均衡發(fā)展,但考慮到全面均衡發(fā)展的現(xiàn)實(shí)性問題,城市空間在任何尺度下都不可能均衡增長,它們在時(shí)序上存在先后。研究區(qū)的新建及尚未完善配套設(shè)施的街區(qū)便是由于這一情況出現(xiàn)了評分差值加大的問題。

結(jié)語

本文從城市街區(qū)尺度的角度出發(fā),基于城市道路,將沈陽市鐵西區(qū)中心區(qū)劃分為合適的單元范圍,用賦值法和Spearman相關(guān)分析法,利用Arcgis對沈陽市鐵西區(qū)核心區(qū)的密度特征和影響機(jī)制相關(guān)性進(jìn)行分析,主要結(jié)論如下:

①研究區(qū)空間密度形態(tài)分布總體上呈現(xiàn)單簇群形態(tài)分布,簇群形態(tài)形成中心集核,中心高四周低,呈現(xiàn)典型的片區(qū)單中心簇群形態(tài)特征。總體而言,研究區(qū)西側(cè)的發(fā)展程度較低,價(jià)值主要體現(xiàn)在公益性與美學(xué)性[12]:區(qū)域西部主要為生態(tài)區(qū)和文化區(qū)的諸多公園綠地系統(tǒng);工人村等歷史文化街區(qū);政府機(jī)關(guān)、體育場等設(shè)施。研究區(qū)東部發(fā)展較快,價(jià)值主要體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)性:區(qū)域中部和區(qū)域東部地鐵線沿線及交匯處,有大量商業(yè)分布,主要為植入性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目,以高檔酒店、大型購物中心、中高檔住宅區(qū)等為主。上述用地分布在研究區(qū)內(nèi)形成了空間要素集聚的形態(tài)結(jié)果,即呈現(xiàn)出典型的片區(qū)單中心簇群形態(tài)。

②研究區(qū)的空間形態(tài)要素的集聚分布與道路和服務(wù)設(shè)施點(diǎn)表現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性,體現(xiàn)出不同類型空間集聚的特征性和規(guī)律性。城市空間密度受諸多因素的影響,而這些因素對于城市密度空間的塑造來說,其影響大小自然也存在著差異。研究區(qū)城市空間密度分析與道路交通、服務(wù)設(shè)施點(diǎn)及其子類的相關(guān)性顯著。不同要素的集聚特征與集聚方式與空間類型呈現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性,因此,在城市規(guī)劃中應(yīng)對空間要素合理的集聚方式進(jìn)行適當(dāng)引導(dǎo),研究其特征性和規(guī)律性。特別是在城市更新治理中,對于待更新用地或設(shè)施的再利用應(yīng)進(jìn)行有效統(tǒng)籌,尊重城市發(fā)展規(guī)律,提高城市活力。

③合理的密度差異體現(xiàn)的是城市空間使用的活力特征,不同城市功能分區(qū)應(yīng)對城市密度進(jìn)行合理引導(dǎo),以建立舒緩有序的空間邏輯。對城市空間要素進(jìn)行解構(gòu),有助于理解城市空間的內(nèi)在邏輯。就空間規(guī)劃層面而言,建筑密度作為城市空間形態(tài)的一個(gè)重要控制指標(biāo),在城市具體的物質(zhì)空間中,體現(xiàn)在依據(jù)人的直觀感受去設(shè)計(jì)創(chuàng)造相應(yīng)的物質(zhì)空間。以商業(yè)建筑為例,其商業(yè)功能的需求是其不同于其他建筑設(shè)計(jì)所需要最先考慮的要素。可以說,在商業(yè)建筑中,展示及流線結(jié)構(gòu)決定其物質(zhì)空間的形態(tài)。在研究區(qū)內(nèi),各類設(shè)施與建筑密度相關(guān)性差異也較顯著,這也表明通過建筑密度對空間使用價(jià)值的控制和引導(dǎo)是一個(gè)有效的方法。

資料來源:

文中圖表均為作者自繪。