羌族碉樓防御功能解析

——以汶川縣黃泥夯筑布瓦村寨為例

楊冰慧 廖晨陽 陳 一

羌族是中國西部一支古老的游牧民族,長期受到民族沖突與戰爭的紛擾,民族生活習性與經濟結構隨著歷史的變遷發生了一定改變。羌碉是羌寨中最重要的軍事設施,但由于時代變遷和自然災害等影響,這種羌族特色建筑正逐漸消失。

近年來,傳統羌族村寨和建筑的獨特風貌引起了學界的極大關注。胡翠微(2013)著眼于羌族碉樓的結構營造方式,探究碉樓蘊藏的生態性能[1];李建華等學者(2011)選取黑虎羌寨和桃坪羌寨為研究對象,重點關注街巷路網、民居建筑、碉樓組成的整體防御骨架,并分析對比了二者的異同[2];王載波(2000)將桃坪羌寨內部界面包括單體住宅、點狀碉樓、路網等與村寨的外圍地勢協同分析,逐層剖析桃坪羌寨的防御系統[3]等。其他相關研究多以定性的方式,從文化、歷史性角度探析羌族碉樓,但以測繪數據定性定量結合分析其防御功能的研究較少。當下,國家與四川省相繼出臺了一系列政策法規大力支持具有鄉土特色的新農村建設。基于上述背景,在傳統羌式村寨逐漸消失的現狀下,對羌碉尤其是其防御功能的研究不僅可以填補相關學術領域的空白,還可以為羌族文化傳承和具有民族特色的新農村建設提供理論支持和數據資料。

本文以羌族現存唯一的黃泥夯筑建筑群國家級文保單位——布瓦村為研究對象,在四川大學團隊2015年與2016年暑期調研測繪的基礎上,結合文史資料查閱、問卷訪談等手段,重點研究了布瓦村特有的黃泥夯筑土碉群落的防御功能,包括碉樓與村寨構建的整體防御體系和碉樓自身結構特色等,極具代表性和價值。

1 布瓦村概況

布瓦村位于四川省汶川縣威州鎮,處在岷江上游與雜谷腦河交匯處附近的高半山坡臺地上[4](10 3°3 5'3 5.75"E,31°29'52.95"N,海拔1970~2160m),為南溫帶半干旱季風氣候。村寨形成以碉樓為核心,民居建筑、道路水網等依附或圍繞碉樓而建的空間格局[5];布瓦村背山面水,碉樓林立,易守難攻,外圍以東的南北走向山脊與以北的東西走向的山脊共同形成一道天然的防御屏障(圖1)。“布瓦”一詞音譯于羌語,意為“黃泥土峰”,也是該村最大的特色[6-7]。這里擁有全國唯一的大型黃泥夯筑建筑群落,以獨特的黃泥古碉群落和黃泥民居建筑聞名于世。在近千年的歷史長河中,村寨先后修建了數百座羌式戰碉,據考證明清時期建造的黃土碉樓和石砌碉樓總數達49座[7]。本研究根據實地測繪發現如今可辨認的碉樓及其殘基共40座,其中36座為黃泥土碉。布瓦黃土碉群于2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位,2008年汶川大地震使村寨遭受極大破壞,目前僅有三座古碉較完好地保存下來。

圖1 村寨選址

2 碉樓與村寨協同防御體系

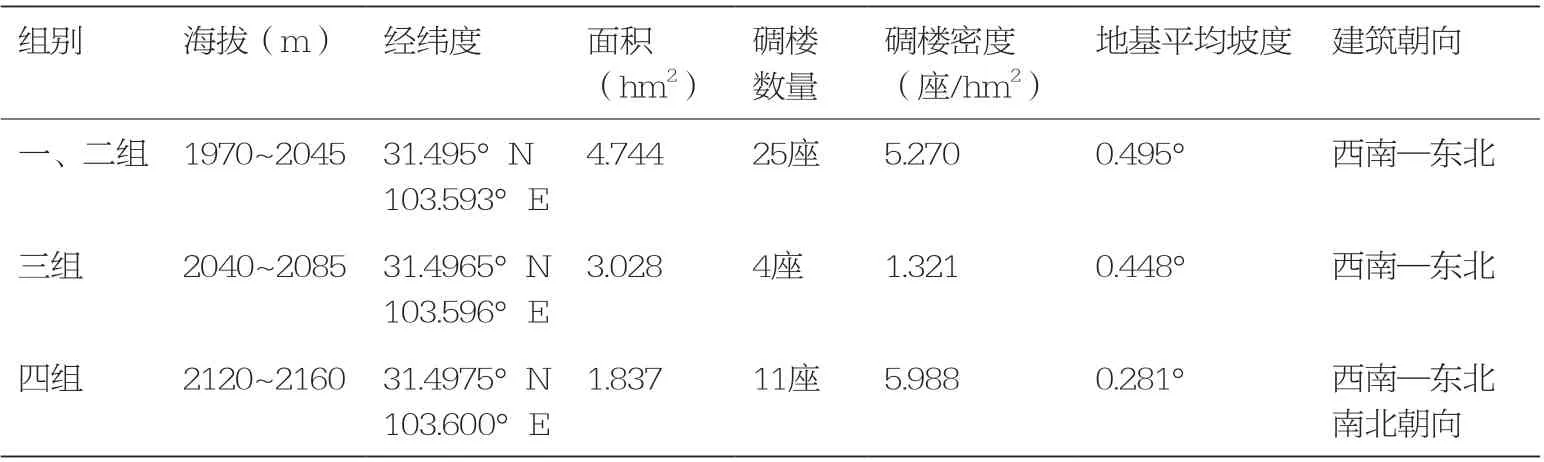

當地行政區劃將布瓦村分為四個組。其中,一二兩組村民聚居于一處,位于地勢相對較低的西南部;第三組位于村落的中部,地勢略高;第四組位于村落東部,橫跨山梁,距前三組較遠,地勢最高。

2.1 布瓦村立體防御系統

從空間形態上看,碉樓是布瓦村內點狀分布的重要軍事節點,通過碉樓節點串聯起一個由地形、道路、民居、水系組成的完整的防御體系。

村寨路網可分為三級,分別是環村的一級道路,貫穿村寨內部的二級道路以及入戶的三級小路。該路網聯通四個村民小組,形成帶狀的道路防御骨架。村寨的水網是古羌民們通過修建明渠、暗渠將高山水源依勢引入寨內和各家各戶,同時還利用沉沙池等簡單的措施進行過濾[8]。該水系分布與部分一級環村道路和二級街道相順應,由第四組臺地先流至第三組,再逐層流至一二兩組。在戰爭防御上,錯綜的路網和水系可以干擾敵人的入侵。此外,民居平屋頂的曬臺戶戶相連,村民可利用跳板、梯子將屋頂與地面聯系為一體,形成空中面層道路。碉樓、道路、水系和屋頂面層結合由西南至東北逐漸升高的臺地體塊,最終構成點、線、面、體相結合的布瓦村空間立體的防御骨架(圖2)。

圖2 防御系統分層圖

2.2 碉樓分布:利用地勢,形成頭尾屏障

碉樓順應村寨內部道路呈“之”字形分布,其中一組和二組共25座,三組共4座,四組共11座。保存相對完備的只有3座,另有殘碉1座,余下的只能找到碉基。本文對保存相對完好的四座羌碉進行了測繪,分別是位于第四組的龍山九號碉(石碉)和龍山八號碉(石碉);位于第二組的布瓦八號碉(土碉)和位于第一組的布瓦十四號碉(土碉)(圖3)。

圖3 布瓦村碉樓分布圖

各組碉樓朝向均與民居朝向一致,隨道路沿等高線分布。由表1可知,第四組碉樓密度最大:一是因其地勢最高,更利于瞭望和以點燃狼煙等方式進行報警和傳遞信息;二是由于分布于半高山地帶的羌族聚落存在上主下次式的防御等級制度[7],處于高地勢的第四組,防御地位也相對較高,需要更高密度碉樓來防御。

表1 碉樓與環境數據

此外,布瓦村一二組碉樓密度也相對較高。這樣便在村寨的一頭一尾形成堅實的保護屏障。由此推測,布瓦羌人起初遷到這片高半山坡時,選擇在村寨的制高點和制低點建造更高密度的碉樓,主要出于構建村寨防御體系的戰略性目的。

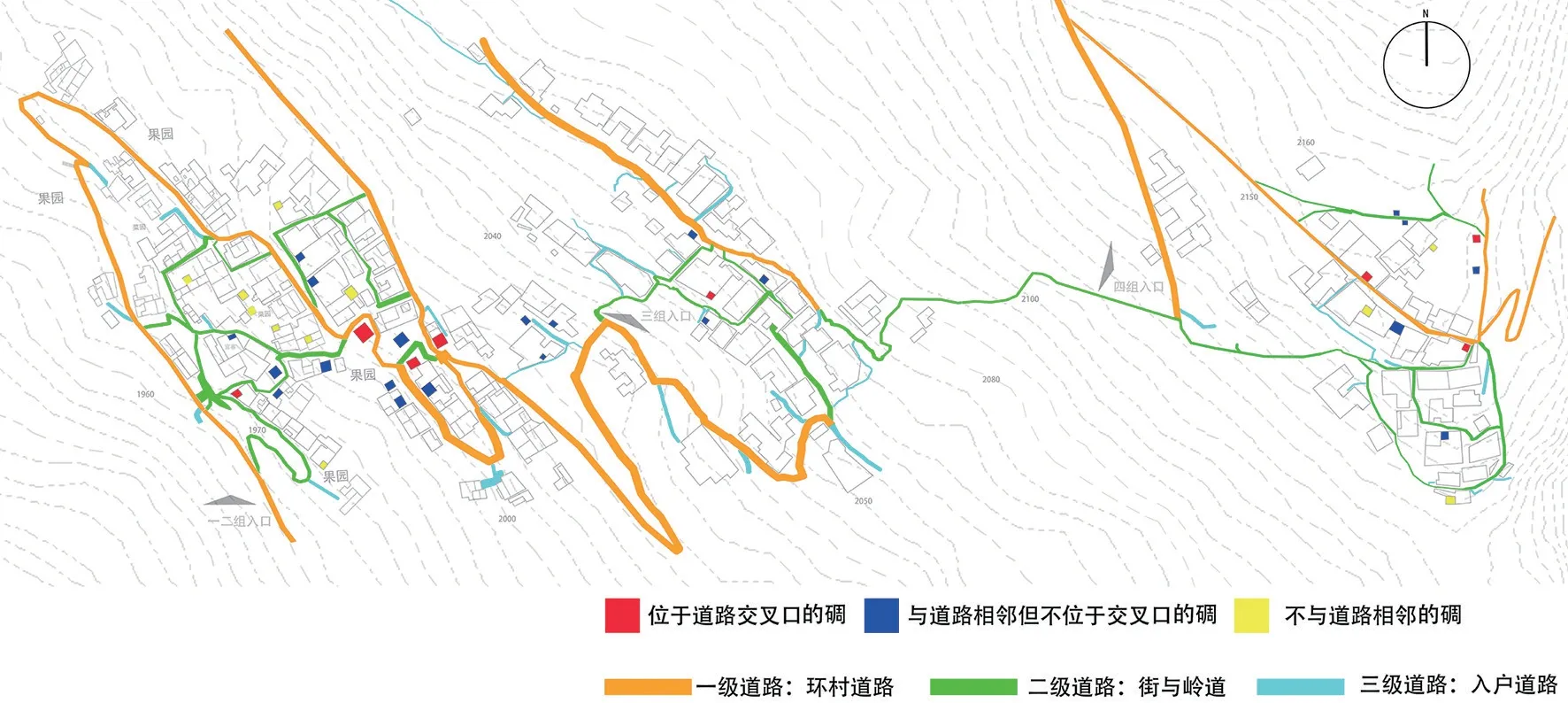

2.3 碉樓選址:由主到次,層層防御

碉樓作為村寨防御體系重要節點,和道路、民居建筑聯系緊密。根據它們的相對位置關系大致可以分為三類:類型I,位于道路交叉口的碉;類型II,與道路相鄰但不位于道路交叉口的碉;類型III,不與道路相鄰的碉。前兩類與道路相聯系,最后一類與民居相聯系,詳見表2。

表2 碉樓與道路相對位置分析

由表2和圖4可知,與道路相聯系的碉(類型I和類型II)數量遠大于位于民居組團內部的碉(類型III)。每個組別重要道路交叉口均布有大型羌碉,這樣的規劃分布有利于信息的傳遞,能保護道路重要的交叉節點。其次,對于貫穿村寨的二級道路,八成以上的街道與嶺道兩側均布有羌碉。這類碉的體型沒有前者大,但數量相對多,分布較廣。對于不與道路相鄰的碉樓,其能在戰事爆發時充當村民們就近的軍事堡壘,以便作戰、屯糧儲物。

圖4 碉樓與道路等級圖

由此可見,布瓦羌人在布置羌碉時,按照由主到次,由外至內層層遞進,滲入其中的布置原則:首先布置在道路交叉節點以及部分二級道路旁,以保護交通運輸要道和作為信息傳遞途徑;而后在民居附近進行第二層防衛,以便儲備戰略資源并在退守時作為防守堡壘(圖4)。

3 碉樓防御結構及建筑特色

在布瓦村現存的40座碉樓與碉基中,只有4座具備較完好的形態,對其進行測繪,數據結果見表3。

表3 碉樓測繪數據

3.1 碉樓防御結構共性歸納

(1)形態牢固,結構穩定

羌碉基部較寬,頂部較窄,從下往上略有收分,呈截錐體的形態,較為穩固;內部均是墻承重,木板分層,樓梯連接上下的結構。分層的橫梁主要有三個作用:其一,充當墻筋,起到支撐拉扯的作用;其二,作為腳木架,滿足碉樓能在無塔吊的情況下逐年加高延伸;其三,方便分層,利于貯存食物[9](圖5)。

圖5 穿在墻孔中的分層木板

(2)黃泥夯筑,生態穩固

布瓦村碉樓的夯土墻具有可再生性,在熱量傳遞和濕度控制上具有石碉不可比擬的優勢。借助于黃泥外墻較少的傳熱量和熱損失,村民們利用較少輔助熱源即可使碉內達到相對舒適的狀態。此外,當室內空氣濕度較大時,生土墻體又可以吸收部分潮氣;當室內較干燥時,生土墻體會將內部蓄存的水分向室內散發,成為可呼吸的墻體,使得室內常年處于一個較恒定的濕度范圍[8]。同時,純凈的黃泥也被證實比夾雜砂石的泥土具有更強的韌性和粘合力[10]。

(3)墻開孔洞,置梁攻擊

碉樓各墻面均開有多個小三角形或方形瞭望孔,尺寸較小,寬度和高度一般為0.1~0.2m。在結構上,起到擱置碉樓內部用于分層或結構傳力的橫梁的作用;在建筑性能上,是主要的通風采光渠道;在戰略防御上,可用于觀察敵情,傳遞信息,擲石攻擊。

(4)功能決定形態

羌碉主要用于作戰防御,因此其形態結構首先應滿足軍事需要。形態細節上主要體現在以下方面:其一,墻體的開孔開窗,主要窺視敵軍一面的孔洞數量更多,而非將碉體的通風采光納入最重要的考慮因素。其二,測繪的四座碉樓基部厚度均在400m m以上,并且基部厚度遠大于頂部厚度,其主要目的是通過增加碉基的厚度以穩固碉體,形成截錐體形態,具有易守難攻的優勢;同時,厚重型建筑圍護結構也有利于維持恒定室內溫度[9]。其三,布瓦村碉樓大多體形高大,高度多在20m以上,提供了較為寬闊的視角,可以觀察到較遠距離的敵人。其四,部分碉樓從二層開門,可以架梯上下。如布瓦八號碉在二層西北面開一門,連接民居屋頂平面,便于村民進入碉內備戰,占據戰略制高點。

3.2 碉樓建筑特色分析

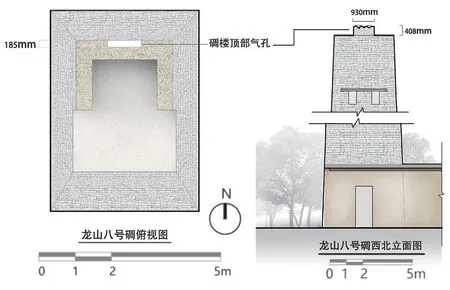

(1)椅子形碉頂,置石祭祀

布瓦八號碉和龍山八號碉的頂端由三面黃泥矮墻加上一面用木條、沙土等材料形成的蓋頂構成半封閉空間,結合底面形成靠背和坐面的椅子形狀。半封閉空間內放置白石以祭祀,西南面敞開對著山腳(圖6)。

圖6 布瓦八號碉西南立面圖

(2)氣孔通風,簡槽排水

龍山八號碉椅子形平頂上部有一個尺寸為930m×18m×408mm的氣孔,通過搬移氣孔上面的片石實現孔的開啟和關閉,類似“煙囪”的原理,有通風擋雨、排熱保暖的作用。推測是因碉樓水平開間尺度有限,墻體開窗面積小,氣孔可在豎向空間上引導煙和風的流動(圖7)。

圖7 龍山八號碉頂

此外,墻體頂部鑿有一孔,連接簡槽用于排水(圖8)。這種構造和當地民居屋頂的做法相似,后者一般由大梁作為主結構,在上面增加小梁或劈柴,接著蓋上樹枝并鋪高山耐寒硬草,最后覆蓋沙土層并拍打磨光,形成一面能夠散水的坡面同時連接排水槽[5](圖9)。

圖8 龍山八號碉頂部排水簡槽

圖9 民居屋頂細部結構圖

測繪的四座碉中,氣孔和排水槽是龍山八號碉特有的,其功能的完備度相對最高。由此推測古布瓦羌人總結先前碉樓建造和使用的經驗,在實踐中不斷進步。

(3)魚脊線支撐,低矮穩固

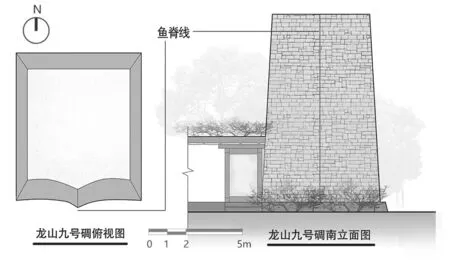

測繪的四座碉中,龍山九號碉保存程度最好。首先,它的高度較低,墻體傾斜度相對更大,使碉樓重心下移,更加穩定;其次,該碉具有“魚脊線”,即在四棱臺的基礎上,南面凸出一條中線形成五棱臺。同時,南面兩條外輪廓線形成凹面弧線,相應的墻體也形成兩個凹面,由此形成一條分隔的“魚脊線”。地震來臨時,“魚脊線”可以承受并改變墻體傳來的橫向應力和應力波,使其變成曲波而起到減震作用[11]。此外,它還能轉換風向以減少碉樓水平風荷載[12]。由此推斷,有魚脊線的碉樓比沒有魚脊線的碉樓更加穩定(圖10)。

圖10 龍山九號碉魚脊線

結語

從布瓦村整體防御體系上看,碉樓居于核心地位。首先,其布局統御了道路和民居建筑的空間關系。根據它們的相對位置關系,可以將全村的碉樓總結為三種類型,每種類型的碉樓都有相應的防御職能和軍事地位,遵從由主到次、由外而內的原則,先將重要的交通節點,即主要道路交叉口和整體路網骨架保護好,再逐漸滲透到民宅組團內部,最后到與道路相距較遠的片區。其次,碉樓的視域受民居、道路和海拔高程的影響,不同類型的碉樓具有不同的視線范圍,因而也有相應的優劣勢。只有相互輔助,優勢互補才能充分發揮布瓦碉群的軍事功能。

從羌碉自身防御特色看,碉樓設計形態取決于布瓦羌人戰爭防御的功能需求。其上窄下寬、魚脊線支撐等外形特征與內部分層結構以及黃泥材質的選擇使得碉樓堅實穩固;墻體開有孔窗,局部與民宅屋頂相聯,易于進出和作戰。同時,布瓦羌人就地取材,以當地普遍的黃色粘土夯筑碉樓,不僅成本低廉、便于維護,無意間也塑造出極具民族和地域特色的羌式黃泥夯筑建筑群。

資料來源:

圖1:根據谷歌地圖繪制;文中其余圖表均由作者或四川大學古建測繪小組繪制和拍攝。