統編歷史教材黨史教育素材的選擇與運用

柏松 馮鶴雪

摘要:中學歷史教育中黨史認同教育的實現需要合理利用統編歷史教材中的認同教學素材,鑒于這些認同素材散亂地分布在各單元、課節和子目中,因此有必要基于教材文本進行有效的資源整合,而解決這一難題的方案是利用認同建構的結構線索。

關鍵詞:統編歷史教科書? 認同教育? 黨史教育

引用格式:柏松,馮鶴雪.統編歷史教材黨史教育素材的選擇與運用[J].教學與管理,2022(18):89-91.

在中國共產黨成立100周年之際、全國深入開展黨史學習教育的形勢下,2021年4月27-29日,統編歷史教科書中的黨史全國研討會在福建廈門召開。會議圍繞“用好統編歷史教材,促進黨史學習教育”這一主題進行了熱烈討論,推動了中學歷史黨史教育研究的發展,同時也為中學歷史黨史教育教學實踐指明了方向。中學歷史課黨史教育的推進與落實有必要進一步圍繞“認同教育”這一主題,重視對統編歷史教材中黨史教育素材的提煉,進一步探索黨史教育中“中國共產黨認同”的邏輯進路。

現行中學歷史課程標準對于黨史教育都予以高度重視。《普通高中歷史課程標準(2017年版)》在歷史課程基本理念中明確要求堅持正確的思想導向和價值判斷,不斷增強學生對偉大祖國的認同、對中華民族的認同、對中華文化的認同、對中國共產黨的認同、對中國特色社會主義道路的認同。由此可見,準確把握黨史教育的本質與內涵,需要對“認同”這一概念有精準乃至深入的理解。從字面理解,認同概念具有認可、同意或者接受的含義,其概念含義具有心理學機制特點。從心理學上講,認同是一個將外在理念或標準內化于心、外化于行的社會心理過程。通過研讀課程標準對黨史教育的具體要求可以發現,對于中國共產黨的認同是黨史教育的核心目標,也是黨史教育的本質。但是課程標準對于黨史教育的內涵并未進行明確闡述。結合課程標準對于歷史課程理念、課程目標、課程內容以及實施建議的相關要求來看,課程標準對黨史教育具有內涵式教育的期待,而黨史教育的內涵其實就蘊含于學生對于中國共產黨領導中國革命和建設的具體實踐認同、在實踐中形成的科學理論認同以及由此而升華的家國情懷式的情感認同之中。

一、統編歷史教材中黨史內容的構成

現行統編中學歷史教材中包含了豐富的黨史教育內容,據統計,高中統編歷史教材5冊共105課,其中有41課講述或一定篇幅涉及黨史內容;初中統編歷史教材6冊共135課,其中共有33課內容與黨史緊密相關。以下以《中外歷史綱要·上》(簡稱《綱要·上》)為例對教材中黨史內容的構成進行了說明。

1.內容選擇編排

重點介紹了中國共產黨領導中國革命和建設過程中提出的重要方針政策、召開的重要會議、發生的重大事件、涌現的英雄人物和先進典型等。

2.內容呈現形式

通過正文文字、導語、題圖、地圖、插圖、學習聚焦、學思之窗、史料閱讀、歷史縱橫、思考點、探究與拓展等多樣化的形式對黨史教育內容進行了介紹。

3.內容結構安排

對于黨史內容結構的安排體現出通史敘述與專題介紹相呼應、單元設置與課節規劃相協調的特點。就通史敘述與專題介紹相呼應而言,《綱要·上》教材從第七單元到第十單元以通史敘述的形式介紹了自中國共產黨成立以來領導中國人民實現民族獨立、國家富強、人民富裕的歷史,在時段上包含了中國近現代史的歷史段限,在內容上則涉及中國近現代經濟、政治、文化、外交等。在通史敘事的同時,教材還注意用專題敘事對黨史中的重大事件進行介紹,例如“中國特色社會主義理論體系形成與發展”這一子目的內容就是以會議專題的形式進行歷史敘述,此外,就單元設置與課節規劃相協調而言,教材對單元設置和課節規劃比較明顯地體現了突出黨史教育這一主題的設計思想。例如第七單元“中國共產黨成立與新民主主義革命興起”,其中包括第21課“五四運動與中國共產黨的誕生”以及第22課“南京國民政府的統治和中國共產黨開辟革命新道路”,其單元設置與課節規劃相互協調,著重突出中國共產黨在新民主主義革命時期的革命實踐與理論探索。

4.內容邏輯關聯

黨史內容邏輯體現了明暗兩條線索的邏輯關聯設計特點,在明線邏輯關聯中,一方面在時間線索上完整呈現出中國共產黨百年黨史的演進歷程,另一方面在空間線索上漸進呈現出中國共產黨工作重心由城市到農村再回到城市以及政權建設由區域走向全國的發展特點。在暗線邏輯關聯上,理論與實踐的時代互動、個人與國家的命運交集呈現出黨史教育由微觀到中觀再到宏觀的認同建構特點。

二、統編歷史教材黨史素材選擇的出發點

1.實踐認同是黨史教育的基本線索

中國共產黨領導的革命、建設和改革實踐構成了統編歷史教材黨史內容的主線。其中革命實踐主要指中國共產黨在新民主主義革命和社會主義革命時期領導革命的實踐;建設實踐主要指中國共產黨在社會主義建設各時期領導社會主義建設的實踐;改革實踐主要指中國共產黨在社會主義現代化建設時期時期領導改革開放的偉大實踐。中國共產黨進行的革命和建設實踐具有比較清晰的道路探索特點,準確把握中國共產黨在各歷史時期進行的道路探索是合理選擇與運用黨史素材的基本策略。

2.理論認同是黨史教育的價值內核

馬克思主義認為理論來源于實踐,同樣,黨史教育中對中國共產黨理論體系的認同也根源于對黨領導革命和建設實踐的認同。在黨史教育中,實踐認同的價值意蘊最終凝成了理論認同的價值內涵,因此,理論認同也就成為了黨史教育的價值內核。中國共產黨的理論精髓在于實事求是,作為中國共產黨最可貴的理論品質,實事求是不僅貫穿在中國共產黨領導中國革命和建設的各個歷史階段,更扎實體現在中國共產黨在苦難中鑄就輝煌、挫折后毅然奮起、探索中收獲成功、失誤后撥亂反正、轉折中開創新局、奮斗后贏得未來的具體實踐過程中。圍繞實事求是這一主題選擇和運用黨史理論素材有利于加強黨史教育中的理論認同。

3.情感認同是黨史教育的精神升華

價值認同是情感認同的基本內容,而情感認同又是實現價值認同關鍵,二者常常合二為一,沒有情感認同,就沒有真正的價值認同[1]。情感認同源自人的內心,是最為穩定的認同要素,是黨史教育的精神升華。《綱要·上》歷史教材在黨史教育的情感認同方面也包含了豐富的可資利用的素材,教師在選用這些素材時,應注意挖掘其中蘊含的情感因子,因為這些情感因子包含了中國共產黨對于民族、國家、人民的自覺責任與深沉熱愛,其中紅色精神是黨史教育中實現情感認同的重要教育素材。例如統編歷史教材在介紹中國共產黨成立時著重凸顯了紅船精神,紅船精神的核心內涵孕育了中國共產黨是一個勇于創新、富于進取精神的馬克思主義政黨,紅船精神指的是開天辟地、敢為人先的首創精神,堅定理想、百折不撓的奮斗精神,立黨為公、忠誠為民的奉獻精神。統編歷史教材在介紹中國革命低潮時期時重點突出了井岡山精神和長征精神。井岡山精神是中華民族“脊梁精神”的重要內核,是當代具有原創意義的民族精神。井岡山精神的核心是實事求是、敢闖新路,井岡山精神的靈魂是堅定信念、矢志不移,井岡山精神的基石是依靠群眾、艱苦奮斗。而長征精神是信念堅定、不懼艱難的革命樂觀主義;勇于戰斗、無堅不摧的革命英雄主義;重于求實、獨立自主的創新膽略;善于團結、顧全大局的集體主義。但是教材在黨史教育的情感認同方面可運用的素材相對有限,現有素材主要凸顯的是黨史中的重大事件和關鍵人物,黨史教育還需要更廣泛地運用“從下往上看的歷史”作為黨史情感認同教育的素材。從歷史和實踐的角度看,中國共產黨的偉大精神由一個個鮮明具體的“坐標”組成,進而形成了一個可以長久涵養后人的“精神譜系”[2],黨史教育的一個重要目標就是認識這一“精神譜系”的價值內涵并傳承譜系精神。

三、歷史學科進行黨史教育的教學建議

1.以黨史為主題,進行四史教育

四史教育是黨史、國史、改革開放史和社會主義發展史教育的統稱。四史教育在內容上雖然側重不同,但是就整體而言,講的就是中國共產黨為人民謀幸福、為民族謀復興、為世界謀大同的實踐史,中國共產黨的領導均貫穿其中,是四史的主線。以黨史為主題開展四史教育,需要在四史教育中準確把握黨史與四史間的內在邏輯關聯,例如在黨史教育中主要圍繞中國共產黨團結和帶領各族人民反抗外來侵略、爭取民族獨立、人民解放和實現國家繁榮富強、人民共同富裕這一主線;在國史教育中全面認識中華人民共和國成立以來中國共產黨領導社會主義革命、建設與改革的發展進程,從政治、經濟、文化藝術、科技、社會、教育、國防、外交、民族等方面了解中華人民共和國的歷史;在改革開放史教育中充分理解自1978年十一屆三中全會以來,中國共產黨領導人民全面推進改革開放和社會主義現代化建設的歷史過程及重大舉措;在社會主義發展史教育中科學分析中國共產黨在社會主義理論和實踐發展過程中豐富馬克思主義理論及開創中國特色社會主義發展道路的偉大歷史貢獻。

2.以邏輯為線索,統攝歷史概念

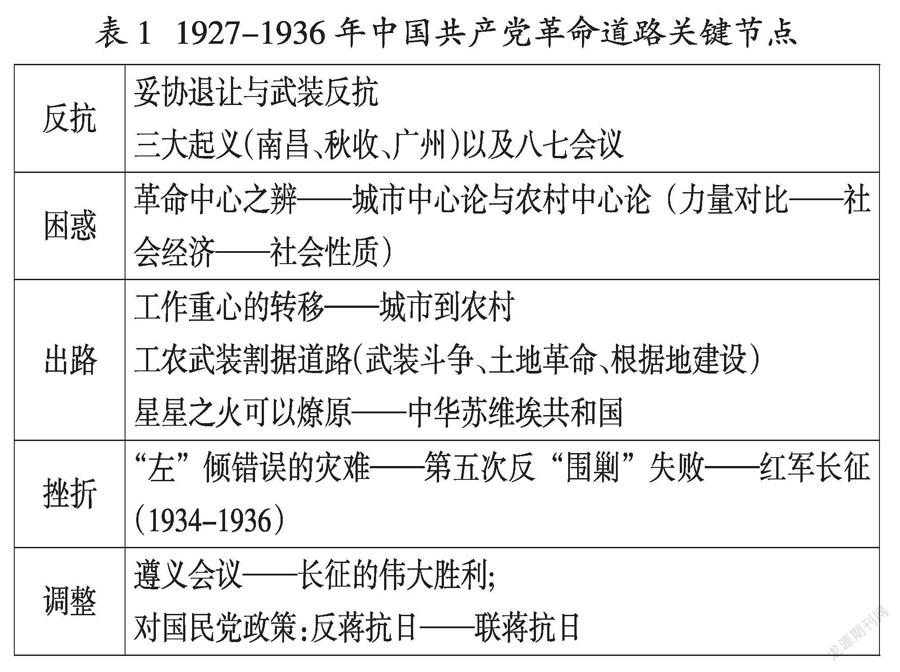

黨史教育的關鍵在于講清黨史邏輯,在使用統編教材教學時,教師首先應重視認識編寫時所注重的黨史邏輯。受限于編寫體例和篇幅結構,教材中所呈現的黨史邏輯有時不夠清晰、全面,在實際教學中還有待進一步的合理建構。其次,面對統編教材所呈現的復雜的黨史教學內容體系,有必要“在長時段中從中、宏觀視角梳理教學內容的歷史邏輯,在此基礎上凝練概念統攝教學,突出重點問題的深入分析,是解決內容多而課時有限、事件多而浮光掠影的有效方法”。在黨史理論教學中,教師可從宏觀的理論認同入手,在中觀層面著眼于馬克思主義中國化、時代化和大眾化等具有統攝性的概念,學生就可將微觀層面的民族理論、時代理論和人民理論順利地導向對中國共產黨理論的認同。在黨史實踐教學中,教師可從宏觀的實踐認同入手,在中觀層面著眼于革命實踐、建設實踐和改革實踐等具有統攝性的概念,通過對微觀層面的具體史事的學習實現對中國共產黨實踐的認同。例如在“南京國民政府的統治和中國共產黨開辟革命新道路”一課的教學中,如何認同“實事求是”這一中國共產黨的理論精髓是教學中的一大難點。教師可以圍繞1927-1936年中國共產黨武裝反抗、道路困惑、革命出路、實踐挫折以及政策調整這五個過程關鍵節點展開探究學習,具體過程見表1。

這五個過程關鍵節點實際上比較完整地呈現了國共十年對峙時期中國共產黨斗爭實踐的邏輯進路,以此為線索,教師可以啟發學生對實事求是這一思想路線的實踐內涵進行探究:國共十年對峙時,中國共產黨進行了哪些實事求是的探索,又出現了哪些失誤?

在實際教學中落實黨史實踐認同的難點在于設置合理的邏輯進路,如果只是客觀實踐過程的簡單羅列或某些史事的孤立解析,就難以形成對于黨史實踐的完整概念認識。例如在“人民解放戰爭”一課的教學中,教師可以圍繞解放戰爭戰前、戰中、戰后的完整實踐過程設置探究問題。戰前階段,圍繞爭取和平民主的努力,設置探究問題一:抗戰勝利后的中國該往何處去?戰中階段,圍繞致力民主自由的抗爭,設置探究問題二:國共兩黨勝負的天平是怎樣發生改變的?戰后階段,圍繞走向現代中國的探索,設置探究問題三:“延安窯洞對”——怎樣跳出王朝興衰歷史周期律?這三個探究問題的設置既遵循了解放戰爭發展進程的歷史邏輯線索,又將學生思維聚焦于“人民民主”“國家建構”“自由平等”等具有統攝性的歷史概念中。對這些問題的探究,有利于形成對于現代化政治合法性標準的認同,即現代化政治合法性的標準成為維護民主自由的基本保險,其關鍵在于:民主——能否建立民主政體,保障人民民主權利;法治——能否實現以法治國,維護社會公平正義;自由——能否創設自由環境,實現公民機會均等;主權——能否確保主權完整,實現外交獨立自主;民生——能否解決民生需要,提高生活幸福標準。這些具有統攝性的歷史概念實際上都來源于對解放戰爭歷史過程的理解和把握,基于歷史的認識,中國共產黨在這一歷史過程中順應了歷史發展的潮流、指明了國家發展的方向、代表了廣大人民的根本利益,學生才能夠認同中國共產黨領導中國革命的偉大實踐,才能夠將實踐認同升華到情感認同,發自內心地形成對于中國共產黨的認同。

3.以情境為中心,營造教育氛圍

歷史教育是認同的教育,認同教育的過程其實是認同建構的過程。對于黨史教育而言,教師需要在教學中創設合理的歷史情境,營造有效的教育氛圍,為學生認同建構搭建必要的學習情境平臺。在教學中,教師可以選擇黨史教育中突出中國共產黨人在不同時代、不同行業中的先進人物和事跡的素材,例如50年代的抗美援朝精神,60-70年代的大慶精神、焦裕祿精神、雷鋒精神、“兩彈一星”精神,80年代的改革精神、女排精神,90年代的抗洪精神以及21世紀以來抗擊非典精神、載人航天精神等,都能夠營造出特定時代的教育氛圍,有助于學生加深對于時代的理解,引發情感的共鳴。對于中學生而言,其認同價值觀的建構往往需要輔之以感性材料的運用,這是因為中學生的認同起點通常源自于與自己的情感共鳴。例如在講授抗美援朝戰爭時,結合抗美援朝中英雄人物的事跡,學生能夠認識到中國人民志愿軍在這場跨越國境的戰爭中不怕犧牲、頑強拼搏,最終贏得了這場反侵略戰爭的勝利,而這其中最為重要的因素就是志愿軍戰士對于愛國主義、國際主義精神的認同,因此他們才被譽為“最可愛的人”。基于情感的共鳴,以愛國主義為核心的國家認同、以國際理解為核心的世界認同、以人格養成為核心的個人認同也在潛移默化中促成了學生認同價值觀的建構。

4.以素養為指向,用好黨史素材

統編歷史教材的一大特點是以歷史學科核心素養作為教材編寫的新理念,歷史學科核心素養是歷史學科育人價值的集中體現,使學生通過歷史課程學習而逐步形成的具有歷史學科特征的正確價值觀念、必備品格和關鍵能力。歷史教學也應圍繞核心素養開展教學實施。聚焦素養的第一要義在于堅持唯物史觀。唯物史觀是中國共產黨認識把握歷史的根本方法,是高中歷史學科五大核心素養之一,是諸素養得以達成的理論保證[3]。具體而言,教師需要在唯物史觀指導下,基于史料實證,培養學生的時空觀念、實證意識以及歷史解釋、家國情懷等素養。

在實際教學中,關于唯物史觀的落實,課程標準提出了如下要求:能夠了解和掌握唯物史觀的基本觀點和方法,理解唯物史觀是科學的歷史觀;能夠將唯物史觀運用于歷史的學習、探究中,并將其作為認識和解決現實問題的指導思想。以唯物史觀關于“人類社會歷史按照不以人的意志為轉移的客觀必然規律向前發展”這一原理為例[4],要落實這一素養,教師可以結合中國共產黨民主革命時期(1921-1949)探索適合中國國情的革命道路的相關史實進行教學:歷史是不斷發展前進的,過程中可能有曲折和反復。在唯物史觀指導下,學生通過對特定歷史時空中的史事進行學習,基于史料實證生成合理的歷史解釋,即中國共產黨誕生后對中國國情的認識在探索中走向正確,并制定切實可行的民主革命綱領;從工人運動失敗中認識到建立革命統一戰線的重要性;從國民革命失敗認識到掌握革命領導權和武裝斗爭的重要性;從“城市中心論”到工農武裝割據,找到一條正確的革命道路;從依賴共產國際到獨立自主地解決黨的問題;根據社會主要矛盾的變化,正確處理國共兩黨的關系。

中學歷史教學中黨史認同教育的實現需要合理利用統編歷史教材的認同教學素材,鑒于這些認同素材散亂地分布在各單元、課節和子目中,因此有必要基于教材文本進行有效的資源整合,而解決這一難題的方案是利用認同建構的結構線索,首先在具體實踐內容、情感教育內容和理論建設內容等微觀層面定位搜集并加以整合認同教學素材,進而在中觀層面將黨史認同教育導向對中國共產黨的實踐認同、理論認同和情感認同,最終在中觀認同的基礎上實現對中國共產黨的宏觀認同。學生通過教材分析與教師講授以及自身學習的建構過程,來完成黨史認同建構。如果缺乏學生發自內心的認同,黨史認同教育就難免淪為說教,因此,增強黨史認同的關鍵在于通過歷史教學提升學生對于黨史認知的心靈共情能力。

參考文獻

[1] 李建華.情感認同與價值觀認同[N].光明日報,2018-05-28(014).

[2] 陳晉.中國共產黨的“精神譜系”[N].光明日報,2016-06-29(001).

[3] 朱漢國,何成剛.高中歷史新版課程標準解析與教學指導[M].北京:北京師范大學出版社,2020:14.

[4] 中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:4.

[作者:柏松(1979-),吉林長春人,吉林師范大學歷史文化學院,講師,博士;馮鶴雪(1998-),女,吉林長春人,南開大學文學院,碩士生。]

該文為2021年全國教育科學規劃課題“統編歷史教科書視域下中學歷史認同教育研究”(DHA210339)的研究成果