西方課程統(tǒng)整的變革動向及啟示

李美玲 周海銀

摘要:知識的更新、構(gòu)建和社會需求,為課程統(tǒng)整之誘因。本研究通過解讀西方國家課程統(tǒng)整的變革歷程和實踐路徑,總結(jié)提出我國課程統(tǒng)整需遵循能力本位、知識向度、專業(yè)師資、社會系統(tǒng)、扎根本土五大基本原則,旨求展開我國課程統(tǒng)整事業(yè)的嶄新篇章。

關(guān)鍵詞:課程統(tǒng)整? 變革歷程? 實踐模式

引用格式:李美玲,周海銀.西方課程統(tǒng)整的變革動向及啟示[J].教學(xué)與管理,2022(18):104-108.

人類社會早期,生產(chǎn)力水平和知識體系均較為單一,能夠通過口耳相傳的方式進行傳授的知識數(shù)量有限,課程類型處于“混沌初開”形態(tài),并無明顯的學(xué)科界限。自工業(yè)社會以來,隨著生產(chǎn)力的發(fā)展和社會的進步,知識容量逐步擴大化,學(xué)校開始利用分科課程向?qū)W生高效率地傳授知識,以此來適應(yīng)節(jié)奏快、效率高的生產(chǎn)生活方式。進入21世紀(jì),知識數(shù)量呈現(xiàn)指數(shù)增長態(tài)勢,一味往原有分科課程知識體系中增添內(nèi)容,既給學(xué)生帶來巨大的學(xué)習(xí)壓力,也強化了知識的零散性和孤立性。然而實際上,“在如今這個復(fù)雜的時代,我們已經(jīng)無法自某個單獨的學(xué)科或領(lǐng)域中找到解決問題的方法了,相反,只有靠跨界、跨學(xué)科的對話,才有可能獲得解答”[1]。故而,如何在有限的教育時空內(nèi)將有價值的知識傳授給學(xué)生,成為當(dāng)下課程領(lǐng)域研究不容回避的重要議題,課程統(tǒng)整應(yīng)運而生。本研究意在梳理課程統(tǒng)整的變革歷程,廓清西方國家課程統(tǒng)整的實踐模式及特點,進而構(gòu)筑課程統(tǒng)整的“中國故事”,反哺世界。

一、課程統(tǒng)整的內(nèi)涵譜系

明確概念內(nèi)涵是任何研究得以開展的關(guān)鍵環(huán)節(jié),但任何概念都有一定的適用范圍,而非“放之四海而皆準(zhǔn)”。《說文》中“統(tǒng)”“整”二字被釋為“統(tǒng),紀(jì)也;整,齊也”,故“統(tǒng)整”一詞可大致解釋為將某事物進行規(guī)范調(diào)整、排列組合,使之齊備。課程統(tǒng)整內(nèi)涵的具體意涵一直處于“百家爭鳴”的狀態(tài),但從整體來看,大致可以劃分為三大類。一是將課程統(tǒng)整作為課程內(nèi)容的組織方式,注重課程知識間橫向和縱向的連結(jié),持這種觀點的學(xué)者有泰勒、奧恩斯坦等。泰勒在編制課程時提出,課程開發(fā)要合乎持續(xù)性、順序性、連續(xù)性三大原則,通過組織經(jīng)驗之間的橫縱向聯(lián)結(jié)來促進學(xué)生的理解。二是將課程統(tǒng)整視為課程開發(fā)方式,代表人物有喬克布斯、霍普金斯和比恩等,強調(diào)通過尋求不同學(xué)科之間、學(xué)科內(nèi)部之間、兒童生活與科學(xué)知識之間的整合,以實現(xiàn)兒童全面和諧的發(fā)展。三是將課程統(tǒng)整視為課程哲學(xué),艾斯貝克是持此觀點的代表學(xué)者。他認(rèn)為,課程統(tǒng)整是一種課程哲學(xué)或課程理念,是圓滿、完美和完整的一種達(dá)成狀態(tài),是不斷的反思性行動,更像是一種理想的彼岸,需要課程研究者的不懈努力。“統(tǒng)整型課程(integrated-typed curriculum)意為學(xué)科之間關(guān)系密切,界限不很明確的課程體系”[2],在這種課程體系模式下,學(xué)科知識間的橫向聯(lián)系得以加強,各科之間的價值觀念也可以溝通,有利于教育目的的實現(xiàn),這也是當(dāng)前學(xué)界普遍認(rèn)可的解釋。

源于西方世界的課程統(tǒng)整,發(fā)展至今已有幾百年歷史,期間也經(jīng)歷了漫長的概念轉(zhuǎn)換,現(xiàn)已成為世界課程改革的重要組成部分,并與諸多新型元素相結(jié)合,共同導(dǎo)向?qū)W生各方面能力的培養(yǎng)與發(fā)展。

二、課程統(tǒng)整的模式變遷

“統(tǒng)整”理念最早可追溯到柏拉圖以靈魂的“三駕馬車”為喻,強調(diào)培養(yǎng)和諧發(fā)展的“靈魂”;赫爾巴特的“統(tǒng)覺”理論則正式將“統(tǒng)整”引入教育學(xué)領(lǐng)域;此后,隨著課程領(lǐng)域研究的逐步深入,課程統(tǒng)整越來越為學(xué)者們所關(guān)注。邏輯基礎(chǔ)的不同往往會帶來不同的研究范式,課程統(tǒng)整的發(fā)展歷程也不例外。在其漫長的變遷史當(dāng)中,曾出現(xiàn)四種較為有代表性的模式,即科內(nèi)統(tǒng)整、科際統(tǒng)整、跨學(xué)科統(tǒng)整以及超學(xué)科統(tǒng)整。

科內(nèi)統(tǒng)整。這是課程統(tǒng)整萌芽早期出現(xiàn)的一種對學(xué)科內(nèi)的知識體系按照單元、問題等形式進行排列組合的統(tǒng)整模式,通過重組學(xué)生面對的學(xué)習(xí)資源,將分散的知識進行整合,其統(tǒng)整范圍仍舊是在學(xué)科內(nèi)部。

科際統(tǒng)整。隨著知識的更新和發(fā)展,社會更需要全面發(fā)展的人,一些學(xué)科專家便建議,在課程統(tǒng)整中要跳脫傳統(tǒng)的學(xué)科本位思維,打破學(xué)科間的界限,圍繞某一主題,聯(lián)結(jié)兩種或兩種以上的學(xué)科并使之產(chǎn)生聯(lián)系,以此來促使學(xué)生獲得關(guān)于某一知識或概念的較為全面的認(rèn)識。

跨學(xué)科統(tǒng)整。跨學(xué)科(Interdiscipl-mary)一詞最早見于一次會議速記的記錄文字,后由哥倫比亞大學(xué)的伍德沃斯教授率先使用。跨學(xué)科課程整合是一種基于建構(gòu)主義,以任務(wù)、主題為引領(lǐng),跨越學(xué)科界限,在遵循學(xué)科內(nèi)基本邏輯的基礎(chǔ)上重新進行知識構(gòu)建,從而建立起學(xué)科間聯(lián)系,并將這種聯(lián)系作為學(xué)科融合的紐帶,衍生出新的學(xué)科或教學(xué)單元,從而進行課程開發(fā)和教學(xué)設(shè)計的課程設(shè)計方式。

超學(xué)科統(tǒng)整。超學(xué)科(Transdiscipl-inary)統(tǒng)整又稱“主題整合”,是在特定主題的引導(dǎo)下,綜合運用學(xué)科知識解決現(xiàn)實問題的過程。它徹底打破學(xué)科的邊界,以獨立的模塊、單元、主題而非系統(tǒng)的科目存在[3]。超學(xué)科統(tǒng)整多以小組合作、項目式學(xué)習(xí)等方式為主,通過整合校內(nèi)校外學(xué)習(xí)資源,為學(xué)生提供多元的學(xué)習(xí)體驗。超學(xué)科統(tǒng)整與跨學(xué)科統(tǒng)整的最大不同,便是學(xué)科間的界限被徹底打破,圍繞新的主題、單元進行課程與教學(xué)設(shè)計。

三、西方課程統(tǒng)整的實踐路徑

1.美國:STEAM教育

STEAM教育發(fā)源于美國,歷經(jīng)STS、STEM、STEAM教育成長階段的積淀,晚近已成為諸多國家人才的重要培養(yǎng)途徑。20世紀(jì)60年代,戰(zhàn)后的美國問題叢生,最突出的便是環(huán)境問題和經(jīng)濟發(fā)展的急轉(zhuǎn)直下,在此種大環(huán)境下,不少學(xué)者開始研究科技與社會的關(guān)系,復(fù)雜多元的國際和時代背景也共同催生了STS研究的出現(xiàn),這也點燃了美國課程統(tǒng)整研究的星星之火。直至1986年,美國國家科學(xué)委員會(NSB)發(fā)布了第一份關(guān)于STEM教育的指導(dǎo)性文件(Undergraduate Science Mathematics? and? Engineer-

ing Education),STEM教育才開始走向規(guī)范化與科學(xué)化。此后,格雷特 ·亞克門(Georgette Yakman)又將代表人文藝術(shù)的Arts融入到已有的STEM教育中,歷經(jīng)數(shù)十載,最終成為當(dāng)前風(fēng)靡全球的STEAM教育理念。

STEAM教育是“科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)、數(shù)學(xué)”(Science、Techonology、Enegeering、Arts、Mathmatics)五種元素的教育集合體,旨在培養(yǎng)創(chuàng)新型人才,主要包括以下特點:一是關(guān)注現(xiàn)實世界中的實際問題,課程的開發(fā)往往以項目(Project-based Curriculum)或問題(Problem-based Curriculum)為基礎(chǔ)進行課程設(shè)計,選擇與學(xué)生的日常生活息息相關(guān)的主題,既方便統(tǒng)整課程的開展,也有利于加深認(rèn)知。二是使用EDP(Engineering Design Process)方式進行問題解決的方案設(shè)計,主要包括定義問題-背景研究-指定需求-頭腦風(fēng)暴-測試方案-討論結(jié)果等步驟,學(xué)生可以根據(jù)實際情況對EDP流程進行調(diào)整和修正。三是“做中學(xué)”是STEAM教育最重要的理論基礎(chǔ)。在STEAM教育模式下,學(xué)生需要通過小組合作的方式,圍繞某個問題或主題進行探討和學(xué)習(xí),在整個問題解決過程中,學(xué)生不僅要完成自己的任務(wù),還要積極協(xié)助小組成員完成小組任務(wù),遇到困難也可向外界求助。這種學(xué)習(xí)方式不僅有利于培養(yǎng)學(xué)生思考和解決問題的能力,也鍛煉了學(xué)生的意志、批判性思維和團隊合作等能力。四是所有問題的答案都不唯一。簡而言之,答案沒有對錯之分,只要學(xué)生在問題解決的過程中學(xué)到知識或者掌握了某種能力,那他就是正確的。這種評價標(biāo)準(zhǔn)一改原有的“凡問題必有標(biāo)準(zhǔn)答案”的評價體制,允許學(xué)生多樣化的回答,賦予了學(xué)生創(chuàng)新的機會和可能。

2.芬蘭:現(xiàn)象為本課程

芬蘭作為領(lǐng)土面積僅33.8萬平方公里的小國,卻是高度發(fā)達(dá)的工業(yè)國,其教育水平也屬于世界前列。2015年以來,芬蘭的基礎(chǔ)教育改革出現(xiàn)了一項吸引諸多國家關(guān)注的元素——現(xiàn)象為本課程,該課程意在培養(yǎng)具有由“思維方式、工作方式、工具的使用、工作適應(yīng)性、工作態(tài)度”五個維度構(gòu)成的跨界貫通的21世紀(jì)能力的新式人才。

顧名思義,現(xiàn)象為本課程要求在“現(xiàn)象”中確定主題,然后根據(jù)主題對相關(guān)學(xué)科體系重新進行編排組合,組成新的跨學(xué)課程模塊,并以此作為課堂教學(xué)的載體。芬蘭赫爾辛基大學(xué)馬庫·漢努拉教授(Markku Hannula)強調(diào)主題的選擇要與“生活現(xiàn)象”相聯(lián)系,并結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H生活,以“交通”為主題事例解析了現(xiàn)象為本課程在芬蘭課堂上的實施。此外,這種主題式教學(xué)打破學(xué)科界限,融合多學(xué)科知識體系,為學(xué)生提供關(guān)于某一主題的全維度知識,有利于幫助學(xué)生了解主題、解決問題,促進學(xué)生高階思維的培養(yǎng)。從一定意義上而言,現(xiàn)象為本的課程打破了傳統(tǒng)學(xué)科孤立的地位,融合多維度知識內(nèi)容,這也是對學(xué)校教學(xué)方式的一種全方位變革。

3.澳大利亞:跨領(lǐng)域統(tǒng)整課程

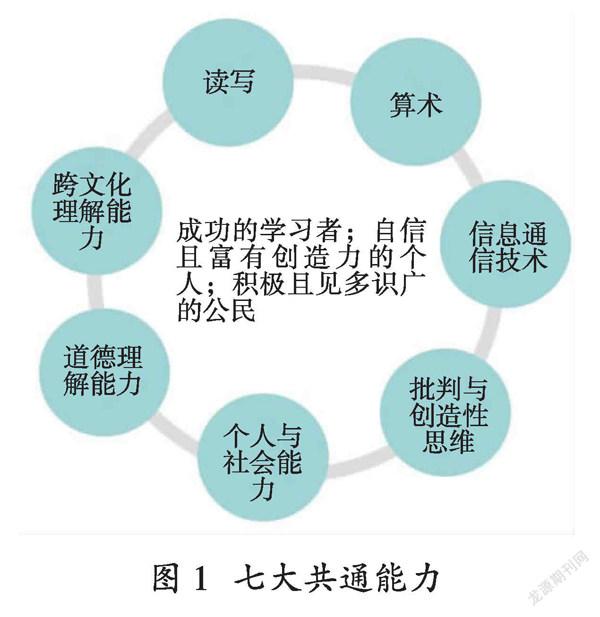

為回應(yīng)21世紀(jì)社會變革對基礎(chǔ)教育課程改革提出的全新訴求,澳大利亞創(chuàng)設(shè)了以“共通能力”為主線、以培養(yǎng)“成功的學(xué)習(xí)者、自信且富有創(chuàng)造力的個人以及積極且見多識廣的公民”為導(dǎo)向,多元化、多層次的課程體系[4],并據(jù)此提出了七大共通能力(General Capabilities),即讀寫、算術(shù)、信息通信技術(shù)、批判與創(chuàng)造性思維、個人與社會能力、道德理解能力以及跨文化理解能力(如圖1所示),通過培養(yǎng)七大共通能力,使得年輕學(xué)生能夠在紛繁復(fù)雜的21世紀(jì)順利地工作和生活[5]。除共通能力之外,澳大利亞還根據(jù)本國所處的地理環(huán)境和人文特點,要求基礎(chǔ)教育階段對學(xué)生進行三大跨學(xué)科主題教育,即了解原住民與島民的歷史文化、了解亞洲文化以及澳大利亞與亞洲的相互關(guān)系、可持續(xù)發(fā)展,借此來加深學(xué)生對國家和世界的認(rèn)識。

在澳大利亞基礎(chǔ)教育階段中,課程統(tǒng)整主要有科內(nèi)和科際統(tǒng)整以及主題課程三種類型。相較于科內(nèi)和科際統(tǒng)整而言,主題課程知識整合度更高,具有不可比擬的復(fù)合型人才培養(yǎng)優(yōu)勢,已開發(fā)的主題主要集中在“消費與金融”“食物與纖維”“食品與福利”等幾個方面,并有較為成功的“MoneySmart Teaching 系列課程”“Tax,Super and You 系列課程”“Outdoor Education Australia系列課程”“The Wild Network,Project Wild Thing課程”等案例。主題設(shè)定需滿足三條基本原則——與社會生活緊密相連,與學(xué)生能力發(fā)展密切相關(guān),具有課程整合意義[6]。與社會生活緊密相連,即認(rèn)為只有在社會生活中學(xué)習(xí)和發(fā)展,才會改造社會生活;與學(xué)生能力發(fā)展密切相關(guān),即認(rèn)為課程統(tǒng)整的初衷在于培養(yǎng)學(xué)生全方位的能力,能力發(fā)展是課程開發(fā)與設(shè)計的出發(fā)點和落腳點,這是不容置喙的原則性問題;具有整合意義,則要求整合需要統(tǒng)整的、適合統(tǒng)整的課程或?qū)W科,而非“統(tǒng)整一切”。不顧整合意義進行統(tǒng)整,即會造成課程混亂,擾亂課程秩序;也會使統(tǒng)整的效果大打折扣、產(chǎn)生理想與現(xiàn)實之間巨大的落差。

4.加拿大:STSE主題整合

隨著STS教育的發(fā)展和“科學(xué)負(fù)荷價值說”的提出,部分學(xué)者開始關(guān)注環(huán)境教育,并由此萌生出了STSE(Science、Techn-ology、Society、Environment)教育。STSE教育旨在培養(yǎng)有科學(xué)素養(yǎng)、技術(shù)素養(yǎng)和人文素養(yǎng)的公民,并使公民能夠有效地、負(fù)責(zé)任地處理繁雜問題,安大略省提出的“共通概念”則是基于這種教育模式下提出的一種跨越多個領(lǐng)域的最基本的概念。這一概念超越了學(xué)科界限并且相對穩(wěn)定,對于各種文化觀念都是普遍適用的,反映出不同學(xué)科的內(nèi)在一致性,有助于學(xué)生建立對所有學(xué)科的整體認(rèn)知[7]。

在中小學(xué)實踐當(dāng)中,安大略省采用逆向設(shè)計的思路,圍繞某一問題提升課程的關(guān)聯(lián)性,在課程中設(shè)置“大圖像”和“小圖像”來連結(jié)學(xué)科內(nèi)容與現(xiàn)實世界,使學(xué)生能夠在一節(jié)課、一個單元抑或是一項活動中同時實現(xiàn)多門課程的期望。STSE課程主要關(guān)注理科課程,強調(diào)從學(xué)生的心理發(fā)展邏輯出發(fā),從學(xué)生的直接經(jīng)驗出發(fā),選定某個主題,對相關(guān)學(xué)科知識和內(nèi)容進行重組,并以“主題”而非知識點形式呈現(xiàn)相關(guān)教學(xué)內(nèi)容或課程知識,從而消弭學(xué)科間的界限,將各門課程中所學(xué)的知識聯(lián)結(jié)起來,形成一個有意義的整體,以促進學(xué)生的整體認(rèn)知和深入理解。實際上,在STSE課程的組織與實施過程,也是加拿大核心素養(yǎng)框架“落地”的過程。學(xué)生能夠在“理解生命系統(tǒng)”“理解結(jié)構(gòu)與機械”“理解物質(zhì)與能量”“理解地球與宇宙系統(tǒng)”四個關(guān)鍵主題的學(xué)習(xí)過程中,獲悉科學(xué)、技術(shù)、社會與環(huán)境之間的內(nèi)在聯(lián)系,并在教師的適當(dāng)引導(dǎo)下,逐步掌握在真實情境中運用知識與解決問題的能力,以滿足未來社會對高質(zhì)量、復(fù)合型人才的培養(yǎng)需求。

四、西方課程統(tǒng)整變革動向?qū)ξ覈膯⑹?/p>

基于文獻梳理與資料搜集我們發(fā)現(xiàn),各國課程統(tǒng)整的理念和實踐方面存在諸多共通之處,不僅有相似的實踐經(jīng)驗總結(jié),也存在類似的問題,比如將課程統(tǒng)整視為課程“拼盤”“多即是好”“為統(tǒng)整而統(tǒng)整”等等,這些都是阻礙統(tǒng)整課程發(fā)揮其應(yīng)然效果的攔路石。新時期我國對創(chuàng)新型、復(fù)合型人才的需求和基礎(chǔ)教育改革的基本任務(wù),使得課程統(tǒng)整進入中小學(xué)課堂成為必然趨勢,通過借鑒總結(jié)國外課程統(tǒng)整的經(jīng)驗與不足,將在一定程度上為我國統(tǒng)整事業(yè)提供相應(yīng)的經(jīng)驗,加速我國課程統(tǒng)整事業(yè)發(fā)展。

1.能力本位:課程統(tǒng)整的目標(biāo)導(dǎo)向

課程統(tǒng)整在萌生伊始,便是為了學(xué)生能力的培養(yǎng)與發(fā)展,故各國無論是開展課程統(tǒng)整實踐抑或是理論延展,都應(yīng)將能力培養(yǎng)作為研究導(dǎo)向、最終歸宿。“知識導(dǎo)向”與“能力導(dǎo)向”、“學(xué)科本位”與“能力本位”一直以來都是我國人才培養(yǎng)的論爭點,如果說分科課程強調(diào)的是學(xué)生對于基本知識和能力的掌握,那么統(tǒng)整課程強調(diào)的則是學(xué)生問題解決能力的全方位培養(yǎng)。依據(jù)本研究對西方國家課程統(tǒng)整的經(jīng)驗,課程統(tǒng)整能夠順利施行的突破點便在于將能力培養(yǎng)視為統(tǒng)整的目標(biāo)導(dǎo)向,這也是一直以來我國課程統(tǒng)整事業(yè)的瓶頸。“最大效率達(dá)成既定目標(biāo)”取向長期支配著教育的價值追求,致使“知識本位”的分科課程在學(xué)校課程中占據(jù)絕對地位。21世紀(jì)以來,核心素養(yǎng)、關(guān)鍵能力等的提出,則要求徹底打破這種局面,一改之前成績至上的思維模式,強調(diào)學(xué)生能力與素養(yǎng)的培養(yǎng)。以適應(yīng)終身發(fā)展和社會發(fā)展需要的必備品格和關(guān)鍵能力的核心素養(yǎng)為主線,確立課程統(tǒng)整理論與實踐探索的基本方向,使課程統(tǒng)整真正立足于國家戰(zhàn)略與時代使命。

2.知識向度:課程統(tǒng)整的重要載體

在學(xué)校中提倡知識統(tǒng)整,通常論證的立場是將知識帶離分科的間隔,而讓知識置于情景脈絡(luò)之中,以便使年輕人更易接近和更易感受到它的意義[8]。在課程統(tǒng)整理論與實踐的構(gòu)建中,知識的統(tǒng)整需要堅持三個基本邏輯,以培養(yǎng)學(xué)生面向未來教育的能力。一是分科課程與統(tǒng)整課程的有效結(jié)合。知識的跨度越大,分科課程的融合度更高,難度也隨之提高,反之亦然。二是要考慮學(xué)生的接受程度。對于基礎(chǔ)教育階段的學(xué)生而言,原有的知識儲備較為淺薄,應(yīng)設(shè)計知識跨度較小的課程,注重基礎(chǔ)性知識與能力的掌握,課程知識宜淺不宜深;對于高等教育階段的學(xué)生而言,前期的學(xué)習(xí)已經(jīng)夯實了知識基礎(chǔ),便可適當(dāng)“拔高”,設(shè)計知識跨度較大的課程,幫助他們深入了解世界,掌握高階思維。三是要與學(xué)習(xí)目標(biāo)相一致。小學(xué)教育主要是對世界的基本認(rèn)知和掌握,課程的知識跨度設(shè)計也應(yīng)如此,幫助學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,培養(yǎng)學(xué)生的社會責(zé)任意識;大學(xué)教育則開始注重學(xué)生綜合能力的培養(yǎng),使其具備分析、解決各種問題的能力,這也要求課程知識的跨度變大,才能適應(yīng)不同學(xué)習(xí)目標(biāo)的變化。因此,課程統(tǒng)整知識的邏輯要根據(jù)學(xué)生的接受程度和學(xué)習(xí)目標(biāo)進行彈性調(diào)整,以滿足不同時期、不同階段學(xué)生能力的培養(yǎng)要求。

3.專業(yè)師資:課程統(tǒng)整的中堅力量

邁克爾·富蘭認(rèn)為,在改革過程中,每一個人都是改革的動力,只有每一個人都采取行動,改變自己的環(huán)境,才能實現(xiàn)真正的改革。推而論之,在課程統(tǒng)整的實踐發(fā)展過程中,一線教師不僅要做課程統(tǒng)整的實施者,更要做課程統(tǒng)整的推動者。教師隊伍的專業(yè)與否是課程順利施行、教學(xué)效果顯著的重要因素,教師的統(tǒng)整意識和能力則是決定課程統(tǒng)整成敗的關(guān)鍵性因素,因此教師的統(tǒng)整意識與能力是我們進行課程統(tǒng)整時不可忽視的關(guān)鍵點。但根據(jù)學(xué)者俞冰等(2018)的訪談結(jié)果,仍有教師未將學(xué)科融合與課程統(tǒng)整分離開來。75.9%教師認(rèn)為,課程統(tǒng)整就是不同教材或?qū)W科的組合[9]。他們認(rèn)為“將蘇教版、人教版和國外的教材進行比較,了解差異,吸收各自優(yōu)點就是在進行課程整合。甚至覺得學(xué)校里原本就在做課程統(tǒng)整,只是沒有將概念提煉出來,大家不知道罷了”。除此之外,我國傳統(tǒng)的講授-聽講的教學(xué)方式源遠(yuǎn)流長,而當(dāng)前統(tǒng)整課程所配套的教學(xué)方式是小組合作式、探究式的,假若使用新的課程內(nèi)容,但仍舊沿用舊的教學(xué)方法,課程統(tǒng)整的施行效果會大打折扣。因此,從課程開發(fā)與設(shè)計到課程的實施等各環(huán)節(jié),都需要對教師的專業(yè)能力提出全新的要求。國外大多對師資隊伍進行專門的職前與職后培訓(xùn),如美國在推進STEM教育的實踐過程中,不斷完善包括教師培養(yǎng)與資格認(rèn)證、教師入職與在職培訓(xùn)、教師培養(yǎng)問責(zé)機制與激勵機制、資金保障機制的建立等在內(nèi)的STEM教師教育體系[10],配套的師資培訓(xùn)計劃有利于打造一支課程統(tǒng)整專業(yè)化的師資隊伍。

4.社會系統(tǒng):課程統(tǒng)整的保障條件

通過分析國外課程統(tǒng)整的動向及實踐路徑,我們不難看出,課程統(tǒng)整不是單獨某個人或者某項政策就能做到的,要想達(dá)到預(yù)期效果,必須建立完整的支持系統(tǒng)。首先,國家要給予政策和經(jīng)濟上的支持。以美國STEAM教育為例,奧巴馬政府期間僅在2015年就撥款17億美元用于提升教師STEM課程設(shè)計、PBL教學(xué)、跨學(xué)科知識等培養(yǎng)與發(fā)展。來自國家的大力支持,無疑會激發(fā)課程統(tǒng)整“自上而下”的蓬勃發(fā)展。此外,社會教育機構(gòu)、公益團體等的輔助作用也不容忽視。施瓦布在實踐課程中主張通過“集體審議”的方式進行課程建構(gòu),充分發(fā)揮老師、家長、學(xué)科專家等社會各界人士的能動性,通過大家的努力,促進實踐課程有效開展。課程統(tǒng)整教育實踐也不例外,多方力量的支持既會帶來異彩紛呈的課程統(tǒng)整形式,也有利于推動課程統(tǒng)整事業(yè)“自下而上”發(fā)展。社會凝心聚氣,打造一體化的課程統(tǒng)整生態(tài)系統(tǒng),才能讓課程統(tǒng)整惠及學(xué)生群體。

5.立足本土:課程統(tǒng)整的根本落腳點

在全球課程研究的“世界大同”趨勢下,各國課程統(tǒng)整所獲得的經(jīng)驗和理念在很大程度上是相似的,但是國外研究成果大多來自本校或者本地區(qū)的教育教學(xué)實踐,不利于不同文化背景國家的吸收和利用,不具備普適性。一味引進西方課程統(tǒng)整的理論框架和實踐模式,勢必會“水土不服”。因此,對于我國而言,課程統(tǒng)整最關(guān)鍵在于本土化。如江蘇省民主路小學(xué)選取“中國紅”作為探索主題,引導(dǎo)學(xué)生進行主題閱讀、參觀民俗展,以此了解“中國紅”的內(nèi)涵演變,進而研究顏色的深刻涵義,從中領(lǐng)會中華民族傳統(tǒng)文化的厚度與魅力。歷史實踐也證明,只有立足于我國傳統(tǒng)文化,扎根于本國特色進行實踐,才能勾勒出具有中國風(fēng)采的課程統(tǒng)整畫卷,最終反哺世界。

參考文獻

[1] 戴維·珀金斯.為未知而教為未來而學(xué)[M].楊彥捷,譯.杭州:浙江人民出版社.2015:147.

[2] 顧明遠(yuǎn)主編.教育大辭典 增訂合編本[M].上海:上海教育出版社,1998:3703.

[3] 劉登琿.美國綜合課程改革指導(dǎo)框架、實施路徑與借鑒[J].比較教育研究,2019,41(12):94-100.

[4] Barr,Andrew,et al.Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians[M].Carlton South Victoria:Ministerial Council on Education Employment,Training and Youth Affairs,2008:2.

[5] 杜文彬.澳大利亞基礎(chǔ)教育綜合課程改革的動向與啟示[J].外國中小學(xué)教育,2019(11):65-72.

[6] Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authority.Curriculum Connection(2017-05-01)[2021-03-02][EB/OL].https://www.australiancurriculum.edu.au/resources/curriculum-connections/2021-03-02.

[7] 李春密,趙蕓赫.STEM相關(guān)學(xué)科課程整合模式國際比較研究[J].比較教育研究,2017,39(05):11-18.

[8] James A.Beane.課程統(tǒng)整[M].單文經(jīng),等譯.上海:華東師范大學(xué)出版社,2003:12.

[9] 俞冰,楊帆,許慶豫.基礎(chǔ)教育階段課程統(tǒng)整的誤區(qū)與矯正——基于教師視角的質(zhì)性研究[J].全球教育展望,2018,47(10):64-76.

[10] 李小紅,李玉嬌.美國推進STEM教育的策略[J].比較教育研究,2019,41(12):87-93.

[作者:李美玲(1996-),女,山東泰安人,山東師范大學(xué)教育學(xué)部,碩士生;周海銀(1969-),女,山東單縣人,山東師范大學(xué)教育學(xué)部,教授,博士生導(dǎo)師,博士。]

該文為2016年度國家社科基金全國教育科學(xué)“十三五規(guī)劃”課題“制造強國戰(zhàn)略背景下普通高校本科課程體系創(chuàng)新研究”(BIA160127)的研究成果