2015—2019 年我國西北地區心血管疾病患者人群二級預防用藥情況

鐘 慧 于炎武 何 煒 王云鋒 朱志鴻 張麗華 李 希 劉佳敏

國家心血管病中心 中國醫學科學院 北京協和醫學院 阜外醫院 國家心血管疾病臨床醫學研究中心 國家衛生健康委員會心血管藥物臨床研究重點實驗室 心血管疾病國家重點實驗室,北京 100037

心血管疾病(cardiovascular disease,CVD),尤其是缺血性心臟病(ischaemic heart disease,IHD)和缺血性腦卒中(ischaemic stroke,IS),是我國居民首要死亡原因[1-2],帶來沉重負擔[3]。抗血小板及他汀類藥物可降低CVD 患者死亡率[4-6],指南推薦CVD 患者使用抗血小板及他汀類二級預防藥物[7-8]。我國西北地區經濟條件、醫療資源及醫療水平相對落后[9-11],CVD 死亡率和風險因素偏高[9,11-12],疾病負擔高于其他地區[3,13]。目前尚缺乏西北地區CVD 患者抗血小板和他汀類藥物二級預防應用情況的數據。因此,本研究基于心血管病高危人群早期篩查與綜合干預項目(以下簡稱“高危篩查項目”),描述西北地區IHD 和/或IS 患者的二級預防用藥使用情況,探索個體特征與二級預防用藥使用的相關性,為西北地區制訂針對性干預措施提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

“高危篩查項目”研究方案已于前期發布[14]。結合調查區域的人口規模、居民穩定性和項目支持能力,并綜合考慮地理環境、人口結構(民族分布)、疾病風險與模式等因素后,項目選擇方便抽樣的方法,2015—2019 年在西北地區選擇43 個項目點(包括17 個城市地區,26 個農村地區)開展調查。調查對象為年齡35~75 歲的常駐居民(過去12 個月已在調查區域穩定居住≥6 個月)。本研究共納入調查對象460 155 例。排除年齡、家庭年收入、體重指數(body mass index,BMI)指標數據缺失或超出范圍(945 例),以及無IHD 和/或IS 病史的調查對象(444 998 名),最終納入調查對象14 212 例做數據分析。中國醫學科學院阜外醫院倫理委員會通過本項目倫理審批,納入研究的所有調查對象均簽署知情同意書。

1.2 數據收集及研究變量定義

采用統一方法測量調查對象的血壓、血脂、血糖、身高和體重。血壓測量使用標準電子血壓計(Omron HEM-7430),要求調查對象靜坐5 min,測量右上臂血壓2 次后取平均值;如果收縮壓差值>10 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),則測量第3 次,取后兩次測量的平均值。高血壓定義為平均收縮壓≥140 mmHg 或平均舒張壓≥90 mmHg[15],或患者自報過去2 周內使用降壓藥物。身高和體重測量要求調查對象脫去外套、鞋帽。BMI:正常為18.5~<24 kg/m2,低體重<18.5 kg/m2,超重為24~<28 kg/m2,肥胖≥28 kg/m2[16]。

通過調查問卷收集調查對象的社會人口學特征、生活方式、疾病史和藥物使用情況。IHD 定義為既往有心肌梗死、冠脈搭橋或冠脈介入治療病史。收集有IHD 和/或IS 病史調查對象的疾病診斷年份。藥物使用情況依據調查對象自報過去2 周使用抗血小板或他汀類藥物進行判斷。

1.3 統計學方法

使用SAS 9.4 和R3.4.1 軟件進行數據分析。描述IHD 和/或IS 患者的個體特征,以及IHD和/或IS 患者中抗血小板或他汀類藥物的總體使用率和不同亞組人群的使用率。使用均值和標準差表示連續變量,使用頻數和百分比表示分類變量,分析多組間率的差異使用χ2檢驗。使用多變量混合效應模型[17],以社區水平作為隨機截距效應,分析患者個體特征與二級預防藥物使用的關聯。自變量包括年齡、性別、城鄉、教育水平、職業、家庭年收入水平、婚姻狀況、吸煙史、飲酒史、高血壓史、糖尿病史、BMI 分組及診斷年限。因變量是IHD 和/或IS 患者自報服用抗血小板和/或他汀類藥物。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究對象特征

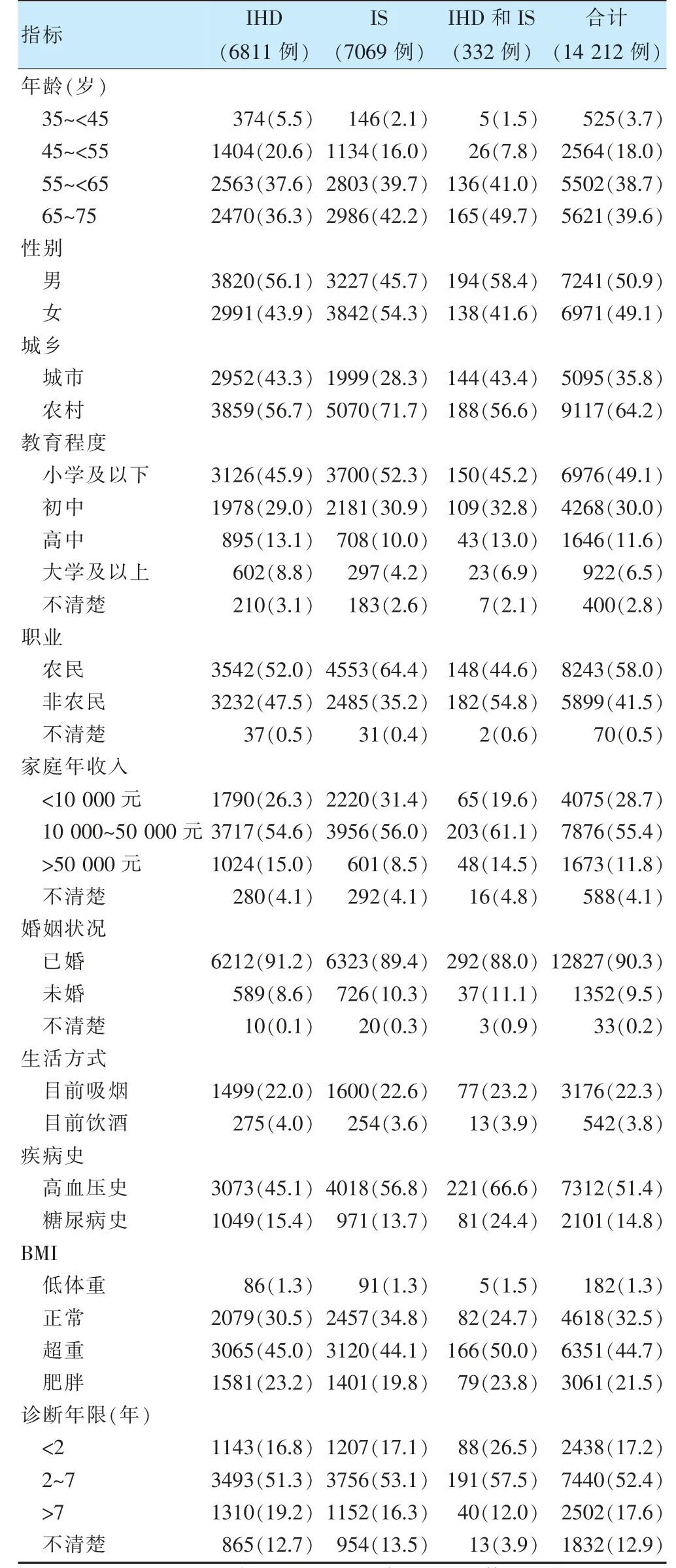

在14 212 例IHD 和/或IS 患者中,年齡(61.2±8.4)歲。其中,缺血性心臟病年齡(60.2±8.8)歲,缺血性腦卒中年齡(61.2±7.8)歲,兩者均有的人群年齡(64.0±7.1)歲。50.9%為男性,64.2%為農村人口,22.3%吸煙,21.5%肥胖,診斷高血壓和糖尿病的比例分別為51.4%和14.8%。見表1。

表1 IHD 和/或IS 患者基本特征[例(%)]

2.2 IHD 和/或IS 患者中二級預防藥物使用情況

在14 212 例IHD 和/或IS 患者中,自報使用抗血小板或他汀類藥物的比例為22.6%。IHD 患者用他汀類藥物,抗血小板或他汀類藥物,以及兩者均用的比例高于IS 患者(服用他汀類藥物為13.6% vs.7.6%,為任意兩種藥物為24.2% vs.20.6%,兩者都服為9.1%vs.4.9%。見表2。

表2 IHD 和/或IS 患者中二級預防藥物使用情況[例(%)]

2.3 個體特征與二級預防藥物使用的關系

多因素分析結果顯示,在IHD 和/或IS 患者中,女性(OR=0.63,95%CI=0.57~0.71)、農村地區(OR=0.62,95%CI=0.45~0.85)、農民(OR=0.76,95%CI=0.64~0.90)、目前吸煙(OR=0.80,95%CI=0.70~0.91)的調查對象服用抗血小板或他汀類藥物的可能性更小。相反,年齡越大(45~<55 歲:OR=1.41,95%CI=1.01~1.97;55~<65 歲:OR=1.58,95%CI=1.14~2.18;65~<75 歲:OR=1.57,95%CI=1.13~2.18)、文化水平越高(初中:OR=1.27,95%CI=1.12~1.44;高中:OR=1.54,95%CI=1.30~1.83;大學及以上:OR=1.73,95%CI=1.40~2.15)、已婚(OR=1.22,95%CI=1.02~1.47)、BMI(超重:OR=1.17,95%CI=1.05~1.32;肥胖:OR=1.24,95%CI=1.08~1.42)、患高血壓(OR=1.50,95%CI=1.36~1.66)的調查對象服用抗血小板或他汀類藥物的可能性更大。見圖1。

圖1 IHD 和/或IS 患者中個體特征與報告使用二級預防藥物的關系

3 討論

研究發現我國西北地區35~75 歲社區人群罹患IHD 和/或IS 患者中自報使用抗血小板或他汀類藥物的比例為22.6%,遠低于全國平均水平(34.2%)[18]。其原因可能與西北地區的經濟發展水平低下、醫療資源缺少[3]且配置不平衡[9-10],以及醫療服務能力有限有關[11,19-20]。此外,還可能與患者對二級預防用藥的依從性差有關[13,21]。既往研究顯示,因急性心血管事件住院,出院后幾個月就停用至少一種二級預防用藥的患者比例達50%[22-23]。

研究發現,健康意識較低的人,如年輕人、吸煙者,使用二級預防藥物的可能性較小,可能與其對醫療服務的需求與利用的可能性較小有關。農民或農村地區、學歷低、女性患者使用二級預防藥物可能性也較低。既往研究也提示,社會經濟地位對藥物依從性存在一定影響[24-25]。此外,合并高血壓、糖尿病的患者更傾向使用二級預防藥物,可能因為這部分患者的合并癥較多,對二級預防治療更重視。本研究發現了可重點干預的靶點人群,為制訂有針對性干預措施提供依據。

本研究存在一定局限性。首先,研究未采用隨機概率樣本以確保代表性,但項目點的抽樣選擇綜合考慮了西北各省城鄉人口分布、地域、經濟等因素,且樣本量較大。第二,CVD 疾病史和二級預防藥物情況是患者自報,可能會存在信息不準確。既往研究顯示,自我報告的心血管疾病具有高度敏感和特異性[26]。另外,為減少回憶偏倚,在收集藥物使用情況時,要求調查對象攜帶平時在服用的藥物包裝。第三,未收集有關抗血小板治療和他汀類藥物禁忌證的信息。這可能低估二級預防藥物的使用,但CVD 患者有服用抗血小板和他汀類藥物禁忌證的比例很低。

綜上所述,我國西北地區社區人群中的IHD 和/或IS 患者,抗血小板或他汀類藥物應用不足,不同特征患者的藥物使用情況存在差異。提示西北地區可采取針對性的干預措施,提高此部分患者的二級預防用藥使用率,進而降低心血管事件,改善患者預后。