趣話閑章

李學樸

印章融書法、繪畫、雕刻于一體,是一種獨特的造型藝術。古往今來,許多文人用印,除名章外,還有使用閑章的習慣。所謂“閑章”,通常是指以清詞麗句鐫刻的印章,多見于書畫作品的引首或押角,少則一方,多則數枚,審其布局虛實而定,每為作品增添幾分藝術效果,故又稱之為“引首押腳章”。這種印章無關名諱,可以隨意擷取詩文或用熟語,表心跡,抒志趣,印文豐富多彩,具有意趣,頗有興味。

據考,閑章濫觴于先秦時期,如“得志”“敬事”“千秋萬世昌”等古璽。最初的閑章,多作為吉祥之物,為書畫篆刻家所重視,時以此饋贈好友。自詩文名句入印后,加上印譜的問世,更擴大了閑章的內涵,盡態極妍,飽含哲理,為世人所喜聞樂見。至明代后,文人墨客皆喜鐫刻、鈐用,蔚然成風;沿襲至今,更受書畫家之青睞。

宋代,書畫家們將閑章鈴蓋在書畫作品上以作征信,并增添美感,同時亦用以鑒藏。這些印章非常講究藝術性,融書法、篆刻、金石韻味于一體。據考,宋代書畫家米芾曾親自創作印章,涉及此道者還有王俅等人。到了元代,書畫家趙孟頫、吾丘衍、錢選、王冕等人也紛紛致力于印章的創作。

趙孟頫,字子昂,號松雪道人,是宋末元初著名書畫家,在印學史上也有重要的地位,他用形體絹秀、筆勢圓轉的小篆入印,被稱為趙氏“鐵線篆”,與吾丘衍共創了“圓朱文”印文字體,開創了一代風氣。清代陳《印說》評價:“其文圓轉嫵媚,故曰圓朱,要豐神流動,如春花舞風,輕云出岫。”可知這一書體的美妙。趙孟頫曾親手鉤摹古印340方,輯成《印史》,刊行于世,對當時的篆刻藝術發展起到了積極作用。

吾丘衍,字子行,號竹素,別署貞白居士,世稱貞白先生。他博學多才,通經史百家,工篆隸,諳音律,與趙孟頫為忘年交,時相往還,探討書法印學,以“玉筋篆”入印,對當時的篆刻藝術產生了很大影響,與趙孟頫并稱“吾趙”。吾丘衍還致力于篆刻理論的研討,撰寫了《學古編》二卷,主要部分為“三十五舉”,闡述篆刻源流、書寫技法以及篆刻方面的知識。又輯錄《古印》二冊,分為官印和私印,是較有影響的印譜。

王冕,工詩善畫,長于篆刻,用花乳石治印,解決了印材便于鐫刻的問題。于是文人墨客中好此道者越來越多,閑章日受青睞,成為治印者的重要創作內容。

閑章中,有很大數量是起激勵作用或萌志發奮的。南宋愛國詩人陸游生前取師曠“老而學如秉燭夜行”之句,刻有閑章曰“老學庵”一枚,作為書齋名,以此激勵自己要活到老學到老。齊白石有“三百名印富翁”“千石富翁”之譽,這“三百”“千石”印并非都是名號章,其中大部分是“閑章”。他一生苦學,成名后遂精心刻一閑章曰“鬼神使之”,說明從事藝術創作時,注意力高度集中、下筆如有神助的一種境界。還有李可染的“峰高無坦途”、王遐舉的“壯暮”等閑章,也表達了印主的自勉與自警。足見一章之微,蘊蓄之深,令人叫絕。

“求是”是了解事物本質,弄清內在規律,積極探索與追求。印文“求是齋”也是如此。只不過,“齋”字似乎更有一種獨守一室、甘愿享受寂寞之感。這種寂寞時常表現在文人著書或自名齋號的字里行間。明代藏書家朱大韶日常與友人論詩文、鑒書畫,著有《實事求是齋經說》一書。藏書家如此,藝術家何嘗不是這樣。清代陳豫鐘一生探求書畫篆刻藝術,著有《求是齋印譜》《求是齋集》。

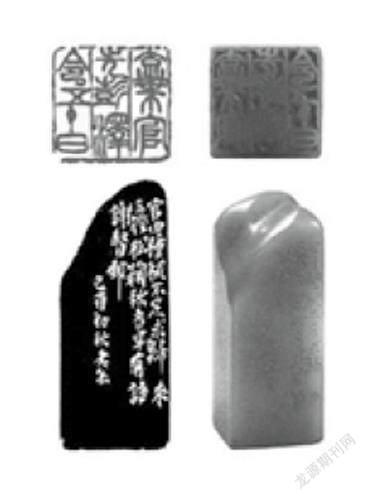

清代書畫家、篆刻家黃易的這方白文印“求是齋”,線條剛猛勁爽,時露刀鋒,痛快淋漓,有一種“黃河之水天上來,奔流到海不復回”的凌厲氣勢。這種切刀的快意,體現了篆刻家嫻熟的技藝,以及對印面線條走向空間的方寸把握。全印勁道中顯古拙,是書法與刀法的有機結合,有黃易篆刻藝術獨特的韻味。

黃易刻“求是齋”印文

有的閑章還用來顯示身世、經歷和處境。“揚州八怪”之一的鄭板橋,一生鄙棄權貴,以“風塵俗吏”為樂,后因被誣而罷官。他還自鐫“直心道場”“私心有所不盡鄙陋”“畏人嫌我真”等數枚閑章,寓潔身自好、不與貪官污吏同流合污的節操于印文之中。

康有為生前有枚陽文線篆閑章,文曰:“維新百日,出亡十六年,三周大地,行遍四洲,經三十一國,行四十萬里。”寥寥數語,戊戌舊事,概見端倪。

國畫大師徐悲鴻在他收藏的一幅《八十七神仙卷》古畫及任伯年的扇面等精品上,都鈴上了“悲鴻生命”這方意味深長的收藏閑章,反映其對藝術追求的心境。

有的閑章還記錄了作者的境遇情懷,借以寄托物故,表明心跡。比如明代書畫家鄭思肖的“求則不得,不求或與,老眼空闊,清風萬古”白文印,意在剛介有志。吳昌碩以“一月安東令”自喻的閑章,以嘲不遇。近代文學家郁達夫,又名郁文,精于篆刻。他生前刻有一方自用印:“郁郁乎文哉”,系選用《論語》之句而成,巧妙得體,優雅清麗。

從閑章的印文上,還可窺見作者的稟賦與愛好。明代唐寅中解元之后,往京會試,因科場案牽連而被黜,居蘇州以賣畫為生,他常在畫幅上鈐印“南京解元”和“江南第一風流才子”,遂在民間衍生出了著名的《三笑姻緣》。

不言而喻,閑章有著較高的審美意趣和研究價值,它猶如一扇窗戶,可以讓我們從中看到國運民命、變遷興衰、世事滄桑。其文字背后的深邃意蘊,更耐人尋味,引人深思。