烏龍茶可調幅仿手工搖青裝置研制與工藝參數研究

卞賢炳,吳敏,賈江鳴,2,董春旺,張晨安,趙潤茂,2,陳建能,2,王金雙

烏龍茶可調幅仿手工搖青裝置研制與工藝參數研究

卞賢炳1,吳敏1,賈江鳴1,2,董春旺3*,張晨安1,趙潤茂1,2,陳建能1,2*,王金雙4

1. 浙江理工大學機械與自動控制學院,浙江 杭州 310018;2. 浙江省種植裝備技術重點實驗室,浙江 杭州 310018;3. 中國農業科學院茶葉研究所,浙江 杭州 310008;4. 浙江省農作物收獲裝備技術重點實驗室,浙江 金華 321000

為助推烏龍茶的大規模標準化加工,提高搖青機械的搖青質量和效率,增進裝備的適用范圍,設計了可調幅仿手工搖青機構和單輸入多輸出的動力傳輸機構,建立了該可調幅搖青機構的運動學分析模型,利用MATLAB軟件仿真得到球形篩的空間運動軌跡。在此基礎上,對研制的搖青樣機進行了烏龍茶搖青2因素4水平的多指標正交試驗。采用綜合評分法將多指標轉化成單一指標,并通過正交檢驗分析得到較優工藝參數。在較優工藝參數下的烏龍茶搖青適度率為84.10%,失水率為33.63%,綜合評分達到傳統手工搖青的97.75%。試驗結果表明,設計的可調幅仿手工搖青機作業有效,在相關工藝參數得到匹配的基礎上,可適用于不同季節、不同嫩度鮮葉的規模化和標準化機械搖青;同時也為茶葉加工領域的相關工藝參數研究提供了一種新的解決思路。

烏龍茶;搖青;可調幅;正交試驗;工藝參數

烏龍茶也稱為青茶或半發酵茶,主產于我國的閩、粵、臺三省[1],憑借其獨特的風味品質備受消費者青睞。烏龍茶的制作工藝融合了綠茶和紅茶的制法,其品質既有紅茶的醇厚,又有綠茶的清香,同時兼具天然花果香氣[2]。烏龍茶的加工工藝中搖青工藝是形成烏龍茶特有香氣和滋味的關鍵工序,也是最費時的工序[3],而“走水”是搖青的主要目的之一,從葉梗到葉面走水,葉中多酚類物質在酶的作用下逐漸氧化,形成烏龍茶特有的蘭花香和綠葉紅鑲邊的外觀品質。

傳統的手工搖青依靠人力托起篩盤并做旋轉運動,使鮮葉在篩面上往復旋轉跳動[4],摩擦充分效果好,但是勞動強度大、費時費力,也會因工人體力、熟練度和經驗的不同,造成搖青后的茶葉品質不均,因此僅適合于小批量的高端茶加工,難以用于烏龍茶的大批量生產。目前市場上出現的機械搖青設備主要分為滾筒式和仿水篩式兩種。滾筒式搖青機[5],通過機械傳動帶動滾筒內部的茶葉做平面二維運動,茶葉摩擦不充分,僅適合做批量搖青的大宗茶;陳加友等[6]針對機械滾筒搖青機進出料不便的問題,設計了一款可調角度自動搖青機,雖然實現了滾筒角度可調,提高了進料速度和出料速度,但是茶葉在滾筒內的總體運動依舊為二維平面運動,茶葉翻轉效果一般、搖青效果不佳。針對滾筒搖青機的不足,市場上出現了仿水篩式搖青機[7],依靠空間運動副的聯動,使茶葉在篩盤面上做穩定的三維運動,雖較好地模擬了手工搖青的運動,但其所設計的篩盤角度固定,機械化的運動方式難以滿足不同嫩度茶葉的差異化搖青要求,且大多采用單一的平面型篩盤,單次可盛放和加工茶葉的數量較少。針對烏龍茶搖青工藝,目前已有部分學者展開了相關研究。張方舟等[8]和游小妹[9]針對綜合做青機的做青方式,提出了搖青程度需根據不同烏龍茶品種實施“看青做青”的工藝要求;高進忠等[10]以同一茶園、同一批次的鐵觀音鮮葉為原料,探析了不同搖青次數對茶葉品質的影響,通過成品茶樣品的生化差異檢測及感官審評,認為搖青4次后的成品茶綜合品質最優;鄭鵬程等[11]以同品種同嫩度鮮葉為原料,通過GC-MS檢測和感官評定,探討了在不同季節下,搖青次數對烏龍茶香氣品質的影響,認為適當增加春、秋季烏龍茶的搖青次數可以較好提升茶葉品質;金心怡[12]研究初步認為,合理的搖青力作用機制有利于適度破壞鮮葉細胞組織、提升搖青葉能量水平,促進烏龍茶特有香醇品質的形成。因此,針對不同的搖青方式,需結合鮮葉的狀態,采取不同的工藝形式。

針對目前烏龍茶機械化搖青裝備搖青效果不佳、適用性低以及相關工藝參數匹配困難,難以滿足烏龍茶大規模標準化加工要求等現狀,本研究設計了一類可實現球形篩傾角快速調節的調幅搖青機構和一套基于同步帶輪傳動的單輸入多輸出的動力傳輸機構,在對搖青機構進行運動學分析的基礎上研制了可調幅的仿手工搖青機樣機,并開展了烏龍茶搖青工藝參數研究,采用不同球形篩傾角與轉速的參數組合進行正交試驗,獲得該裝置搖青作業的較優工藝參數。在滿足不同嫩度茶葉差異化搖青需求的基礎上,為助推烏龍茶產業提質增效提供了一種新裝備和一種新的工藝參數研究思路。

1 烏龍茶可調幅仿手工搖青試驗臺的設計與研制

1.1 總體方案設計

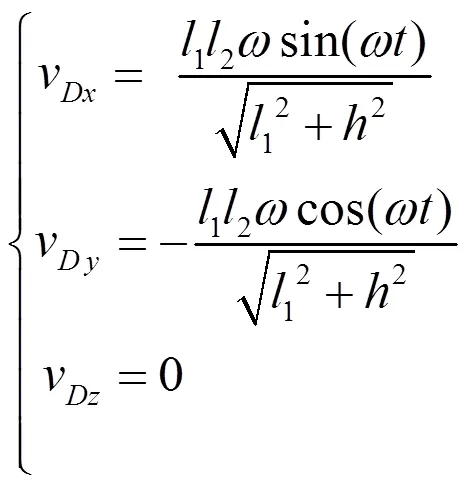

為了滿足不同嫩度和不同數量鮮葉的搖青需求,使被加工后的鮮葉達到最接近烏龍茶手工搖青的效果,需對搖青機的關鍵結構提出創新設計。針對目前仿手工搖青機篩盤傾角固定不可調的問題,本研究設計了一套可調幅搖青機構,方案簡圖如圖1所示。在機架上安裝有空間轉動副,其轉動中心與偏心輪轉動中心同軸設置,動力源從機構底部輸入并驅動同軸偏心輪轉動,在偏心輪上方安裝有萬向節,滑動副桿件穿過空間轉動副,一端與萬向節固連,另一端安裝有球形篩。其中,萬向節在偏心輪上的位置沿偏心輪徑向可調,調整時,滑動副桿件長度可自適應改變,進而實現球形篩傾角的變換。

為提高裝置搖青作業時的平衡性及加工效率,如圖2所示,整機采用了多套可調幅搖青機構圓周布置的結構,在中心設有主動力源,依靠傳動機構實現對各搖青子系統單輸入多輸出的動力分配。

1.2 可調幅搖青機構的研究

1.2.1 可調幅搖青機構的結構設計

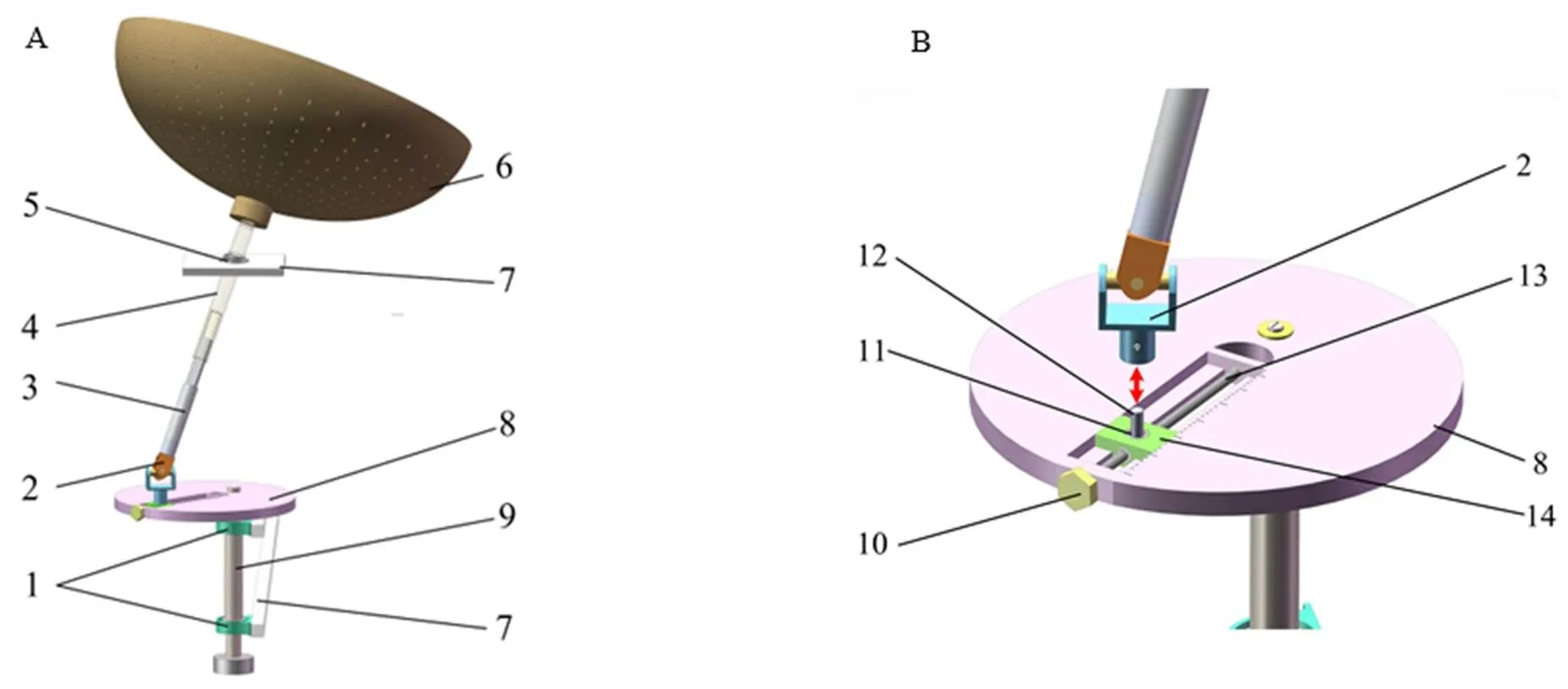

圖3-A為設計的可調幅搖青機構三維圖,滑動副桿件采用方軸支桿與方孔支桿嵌套的結構,傳動軸通過一對帶座軸承布置在機架上,在其轉動中心軸線上方固定安裝有一個具有空間轉動副的向心關節軸承。由于梯形絲桿制造方便、成本低,且具有一定的自鎖性[13],為實現球形篩傾角的快速準確調節及其運動時傾角的穩定,在偏心輪上布置有梯形絲杠螺母副及角度刻度線;如圖3-B所示,螺母滑塊內部套有滾動軸承,軸承內圈通過銷軸與萬向節軸叉固連,球形篩在偏心輪帶動下繞轉軸軸線做旋轉錐面運動。當轉動調幅旋鈕時,可化旋鈕的轉動為螺母滑塊的往復直線運動,在此過程中,方孔支桿在方軸支桿上的位置可自適應改變,實現了球形篩傾角的調節。

注:1-動力源,2-萬向節,3-滑動副,4-空間轉動副,5-球形篩,6-偏心輪,7-傳動軸

注:1-可調幅搖青機構,2-主動力源,3-球形篩,4-機架

1.2.2 搖青機構運動學模型的建立

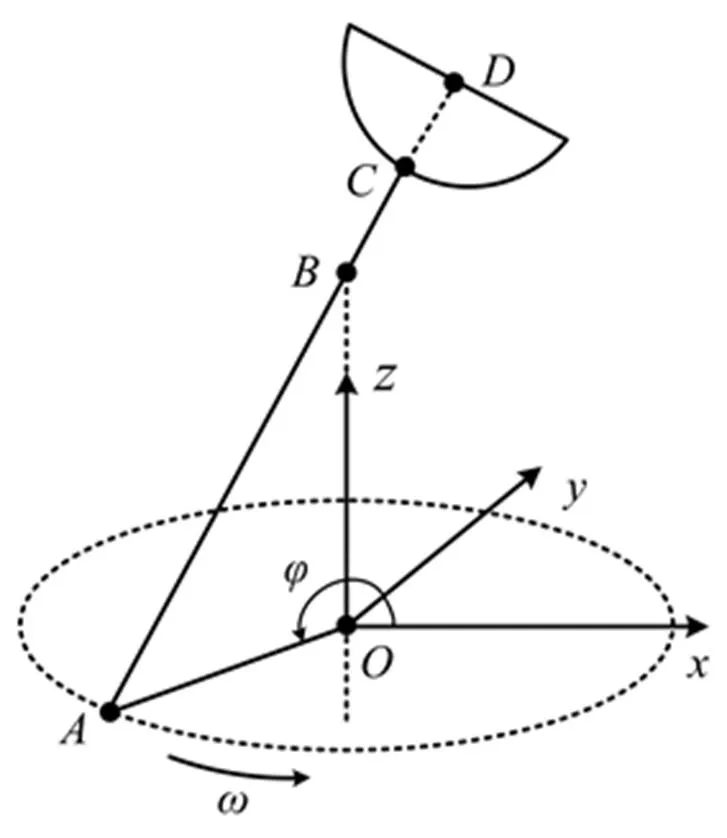

圖4為本研究所設計的搖青機構關鍵部分的運動簡圖,僅考慮球形篩傾角調節完畢并保持不變的情況。圖中點為前述萬向節十字軸的幾何中心;點為的傳動軸軸線和與點共面的水平面的交點;點為關節軸承的轉動中心;點為球形篩的中心最深點;點為球形篩最大直徑平面上的中心點,、、、四點共線。以為原點,建立該機構的空間直角坐標系。

注:A為可調幅搖青機構三維圖;B為調幅組件拆分示意圖。1-帶座軸承,2-萬向節,3-方軸支桿,4-方孔支桿,5-向心關節軸承,6-球形篩,7-機架,8-偏心輪,9-傳動軸,10-調幅旋鈕,11-滾動軸承,12-銷軸,13-梯形絲桿,14-螺母滑塊

圖4 搖青機構運動簡圖

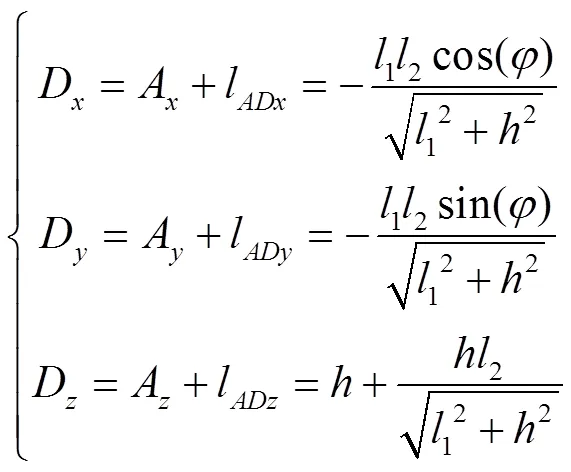

和的長度在調節完球形篩的傾角后保持不變,假設在外部動力的驅動下,點繞原點以角速度勻速轉動,直線的姿態不斷變化。轉角與時間的關系為,令桿長為1,桿長為2,根據封閉空間,建立桿件的封閉矢量方程:

l+l+l=0··························(1)

點在面上運動,因此其在空間直角坐標系下的坐標可表示為:

設點的坐標為(0,0,),則向量l可表示為:

l=l-l=(–A,–A,) ·············(3)

直線與直線共線,故有:

其中:

由式(4),AD可表示為:

由式(1)并結合l=l+l可得到點的坐標表達式如下:

由,將式(9)進一步對求導可得點的速度表達式如下:

由式(10)可知,隨著時間的變化,球形篩最大直徑平面上的中心點包括與之共線的中心最深點均做周期性變速運動,為進一步探究球形篩其他位置的運動情況,可將球形篩視為剛體,其上的任意一點的位置坐標可結合以上方法并利用旋轉矩陣求解得出。隨機選取球形篩上三點、、,給定初始桿長條件,并預設點繞點旋轉的角速度為2π?rad·s-1,通過MATLAB軟件編寫機構運動學模型,可仿真得到機構一個運動周期內各目標點的運動軌跡如圖5所示。由點的運動軌跡并結合式(10)分析可知,點和與之共線的點均做周期性變速的平面圓周運動;圖中、、三點各自的運動軌跡呈一條完整包絡的空間曲線。

通過MATLAB軟件進一步求解、、三點的加速度,利用Origin軟件繪制得到各點在2個完整運動周期內沿各坐標軸方向的加速度變化曲線(圖6)。圖6可知,球形篩上、、三點的運動為周期性變加速運動,結合各點的空間運動軌跡,表明在外部動力的驅動下,球形篩整體繞中心軸線做旋轉錐面運動的同時,篩面上除中心最深點外的其他位置點均做三維變加速運動。此類運動方式通過動力傳遞可充分提升球形篩內部茶葉運動的能量水平,使其被充分擠壓、摩擦,獲得較好的搖青效果。

1.3 傳動機構及結構設計

為增加單次搖青時的鮮葉加工量,提高加工效率,驅動電機經傳動機構同步驅動若干調幅搖青裝置。如圖7所示,采用兩個同步帶傳動機構[14]在水平面上呈兩個三角形對稱布置的傳動方式實現對各搖青子系統的動力傳遞。

圖5 搖青機構球形篩運動軌跡

注:A為點M加速度曲線;B為點N加速度曲線;C為點Q加速度曲線

注:1-可調幅搖青機構傳動軸,2-同步帶,3-主軸,4-交流減速電機,5-同步帶輪

1.4 試驗臺搭建

為方便烏龍茶搖青工藝參數尋優試驗的進行,搭建如圖8所示的小型可調幅仿手工搖青裝置,總體尺寸約為100?cm×80?cm×80?cm。球形篩選用直徑為30?cm、深度為13?cm的竹籃;空間轉動副采用向心關節軸承,軸承座及偏心輪等均采用3D打印技術制造。圖9-A為偏心輪及調幅組件實拍圖,在保證竹籃傾角可調的前提下,為方便樣機搭建,在偏心輪上采用滑塊與滑槽組合以及雙側螺栓固定的方式代替1.2.1章節中梯形絲杠螺母副,球形篩傾角沿傳動軸中心軸線的可調范圍為20°~45°;圖9-B為雙同步帶傳動機構,動力源輸入選用松崗25?W交流減速電機,轉速范圍為0~90?r·min-1。

2 工藝參數正交試驗設計

2.1 試驗環境與鮮葉原料

以同一片茶園、同一批次的鐵觀音茶樹品種秋季鮮葉為原料(安溪縣新芳春農業科技有限公司),以手工搖青后的優質烏龍茶為目標,在現有的傳統手工和機械搖青工藝參數基礎上,開展符合當前搭建的可調幅仿手工搖青裝置的較優工藝參數研究。在環境溫度為22.5~23.5℃、相對濕度為76.5%~79.0%的做青間內開展多因素指標正交試驗。鮮葉原料在同一天的同一時間段,按小到中開面一芽二至四葉標準采摘,采摘完成后通過人工初篩得到品相較好的鮮葉。為保證多組試驗處理鮮葉原料的一致性,利用冷藏保鮮技術將篩選后的鮮葉分成多組儲存,每組質量為1?kg。

2.2 做青時間設置

不同搖青次數對烏龍茶品質存在影響,為縮短試驗周期,本研究根據文獻[10],選擇4次搖青及3次攤晾時間作為參考做青時間(表1)。其中晾青促進了烏龍茶水分的散失,搖青促使葉片摩擦受損,由此形成烏龍茶“綠葉紅鑲邊”的葉底特征[15]。

圖8 可調幅仿手工搖青裝置

注:A為偏心輪及調幅組件;B為雙同步帶傳動機構

表1 做青時間設置

2.3 試驗因素與水平的選取

選取球形篩傾角(因素A)和球形篩轉速(因素B)這2個最有可能影響裝置搖青效果的工藝參數作為試驗因素,采用2因素4水平的正交試驗方案,并設置1組通過熟練搖青師傅手工搖青的茶葉樣本作為對照,以驗證基于本研究工藝參數下的可調幅仿手工搖青裝置的作業有效性。對照組除了上述確定的多指標正交試驗的2個因素采用人工經驗決定外,其余工藝流程均與試驗組相同。所設計的正交試驗的試驗因素和水平如表2所示。

2.4 搖青效果的評價指標

搖青是形成烏龍茶香高、味醇的特有工序,也是保證成茶品質最重要的工藝流程[16]。本研究所研制的搖青機依靠電機驅動各球形篩轉動,篩內的鮮葉隨之發生運動,茶葉與茶葉、茶葉與竹篩內壁充分碰撞,在搖青運動的機械力與摩擦力相互作用下,促使茶葉組織結構發生破壞,細胞液泡內外的物質相互接觸,在合適溫度下茶多酚發生酶促氧化,發酵形成“綠葉紅鑲邊”的外觀品質[17]。搖青效果的評價方法一般包括搖青后茶樣的生化成分檢測、細胞破損率測定以及成品茶的感官審評等[18]。生化成分檢測需通過對烏龍茶的水浸出物、游離氨基酸總量、咖啡堿等多類成分進行鑒定,雖然多方位的鑒定方式準確可靠,但需要有專業的設備和專業人員才能進行,操作過程繁瑣,應用門檻較高;感官審評通過對制得的烏龍茶外形、湯色、香氣、滋味和葉底等方面進行綜合評比來評價搖青效果,雖具有較高的權威性,但做青后的茶葉還需要經炒青、揉捻、成型和烘焙等多道復雜的重要工序才能最終制成成品茶,導致整個研究周期相對較長,且后續工序的質量控制也會對成茶品質產生一定的干擾,影響搖青效果的最終評價。

茶葉在搖青后的物理特性可以客觀地表示搖青的好壞,搖青充分,搖青后的茶葉所呈現的色彩外觀以及香氣也更加明顯。因此,為縮短本工藝參數研究試驗的驗證周期,正交試驗參考文獻[19]的評價方法,選取烏龍茶搖青適度率和失水率作為評價指標。根據第4次搖青后烏龍茶的外形品質特征將其評價分為優、次、劣3類,這3類等級在一定程度上能客觀地反映搖青工序對茶葉內部組織結構破壞以及物質轉變的程度。由5名具備“高級評茶員”資質的人員組成評價小組,每位成員具有豐富的烏龍茶制作及評審經驗。根據茶葉外觀和香氣特征等對第4次搖青后的每片茶葉進行評分,以1~3分來對各茶葉的物理特征進行劃分,鮮葉柔軟帶濕感、香氣顯露、綠葉紅鑲邊色彩差異明顯得3分;鮮葉柔軟帶濕感、香氣恰能察覺、綠葉紅鑲邊色彩差異稍遜得2分;鮮葉青輕、青氣尚存、色彩變化不顯著得1分[20-21]。最后對每片茶葉的評分進行求和得到各茶葉總分W,按照表3的評分區間對每片茶葉進行等級評價。

2.5 評價指標的處理

2.5.1 搖青適度率計算方法

本研究搭建的可調幅仿手工搖青裝置的每個球形篩可盛放135?g鮮葉,試驗臺單次可實現對540?g鮮葉的搖青(圖10)。同時,本研究采用全覆蓋的方式對搖青前后的鮮葉進行檢查,將評價為優、次、劣3類等級茶葉的質量分別乘以特定系數并相加得到搖青適度的茶葉質量,其中,依據茶葉外觀和香氣特征等可認為被評價為優等級的茶葉均為搖青適度的茶葉,賦權重系數1;被評價為次等級的茶葉中一半為搖青適度的茶葉,賦權重系數0.5;被評價為劣等級的茶葉中不存在搖青適度的茶葉,賦權重系數0。再將每次搖青適度的茶葉質量除以3類等級茶葉的總質量得到搖青適度率,相關公式如下:

表2 試驗因素和水平表

表3 評分區間表

圖10 盛放待搖青鮮葉的樣機

m=1+0.5×2+0×3···············(11)

式(11)、(12)中,為搖青適度率;m為搖青適度的茶葉質量,g;1、2、3依次為評價為優、次、劣的第4次搖青后的茶葉質量,g。

2.5.2 失水率計算方法

搖青減重率與茶葉“走水”有直接關系[10],每組試驗完成后,收集4個球形篩內的茶葉及碎屑進行稱重得到搖青后的茶葉總質量,因此搖青后的烏龍茶失水率可由下式求得:

式中,為搖青后的烏龍茶失水率;m為搖青后的茶葉總質量,g;為搖青前的鮮葉總質量,g。

2.5.3 綜合評分計算方法

本研究以烏龍茶搖青適度率和失水率為評價指標,采用綜合評分法將多指標轉化成單一指標對正交試驗結果進行評估[22-23]。其中搖青適度率為首要考察對象,搖青適度率越高,目標越優;失水率為次要考察對象,失水率越高,茶葉“走水”越充分,目標越優。由各指標與其最優值的比率得到無綱量化評分值[19,24],再根據各自的權重系數求和,對每組試驗進行綜合評分,得出較優工藝參數。根據經驗法確定搖青適度率的權重為3,失水率的權重為1,綜合評分計算公式如式(14)所示,評分值越大表示烏龍茶搖青的綜合效果越好。

式中,R為正交試驗第組的綜合評分值;η、τ分別為正交試驗第組的搖青適度率和失水率;max、max分別為搖青適度率和失水率的最優值。

2.6 試驗流程

烏龍茶可調幅仿手工搖青裝置工藝參數尋優試驗流程:(1)每組試驗開始前,根據本次試驗中各因素的水平值將試驗臺調整至相應的電機轉速和球形篩傾角;(2)取出一組冷藏保鮮的鮮葉,首先在室內進行30?min的靜置,然后從中挑選540?g葉相完整、新鮮度較好的鮮葉平均放至4個球形篩中;(3)根據表1的做青時間設置啟停裝置,按照工藝流程分別對鮮葉進行搖青和晾青,其中,在每次搖青過程中,均有試驗人員在裝置旁邊觀察,及時撿取被甩落的鮮葉并重新投入球形篩中;(4)第4次搖青結束后取出4個球形篩內的所有茶葉(包括碎末),首先進行整體稱重,得到搖青后的茶葉總質量m并記錄;(5)邀請資質人員對每組試驗完成后的所有茶葉進行評審,按評分將搖青葉劃分為優、次、劣3種標準,分別稱量并記錄3種標準的茶葉質量。

為保證各試驗組評價結果的可比性,所有試驗組的做青過程均嚴格按照做青時間設置進行,每組的試驗和評價過程均需一次性順利完成。

3 結果與分析

3.1 試驗結果的直觀分析

根據2.6章節的試驗流程按照正交表進行正交試驗,并將各組試驗數據整理計算,結果如表4所示。圖11為第11組試驗中球形篩內鮮葉在經第4次搖青前后的狀態變化。

表4結果顯示,對兩個因素的不同水平進行組合試驗可得到不同的搖青適度率和失水率。其中,7、8、10、11號試驗組的烏龍茶搖青適度率和失水率接近以傳統手工搖青方式作為對照組的結果。因此本研究研制的可調幅仿手工搖青裝置的烏龍茶搖青效果,在適配工藝參數下可達到接近手工搖青的效果,該設備還能滿足不同季節烏龍茶的差異化搖青工藝技術需求。

3.2 極差分析與方差分析

為進一步探究試驗因素對烏龍茶搖青綜合質量的影響,對表4數據進行極差分析和方差分析[25],結果如表5和表6所示。

表4 正交試驗設計與結果

注:A為搖青前鮮葉狀態;B為搖青后鮮葉狀態

表5 極差分析結果

注:K1、K2、K3、K3分別表示1、2、3、4水平指標總和的均值

Note: K1, K2, K3and K4represent the mean value of the sum of level 1, 2, 3 and 4 indicators respectively

表6 方差分析結果

注:*表示因素對試驗結果達到較為顯著的水平;顯著水平=0.05

Note: * indicates that the factors have a significant effect on the test results. Significant level=0.05

根據極差值的大小可以判斷因素的影響程度,由表5可得到對烏龍茶搖青綜合質量的影響因素由強到弱依次為球形篩傾角(因素A)和球形篩轉速(因素B)。雙因素方差分析可研究因素A和因素B對于綜合評分的影響關系,由表6可知,因素A呈現出顯著性,即球形篩傾角對烏龍茶搖青綜合質量的影響達到了顯著水平;因素B未呈現出顯著性,即球形篩轉速并不會對烏龍茶搖青綜合質量的產生差異性影響。

3.3 較優工藝參數的確定

在極差分析與方差分析的基礎上,以因素A為橫坐標,因素B為單獨線條,繪制得到圖12所示的裝置參數尋優試驗綜合評分的估算邊界平均值圖,并結合表4至表6的分析結果,確定在以本次采摘的秋季鮮葉為加工對象以及做青時間設置的基礎上,所搭建的可調幅仿手工搖青裝置搖青綜合質量較優的工藝參數為A3B3,即球形篩傾角為35°,球形篩轉速為60?r·min-1,該參數組合試驗所得到的3類標準下的茶葉搖青效果如圖13所示。

將上述結論結合實際試驗情況進行分析,當球形篩傾角較小時,加大球形篩轉速雖可提高試驗結果的綜合評分,但整體效果并不顯著,在試驗中,較小傾角下的鮮葉在篩內的三維運動情況并不理想,茶葉無法得到充分的能量用于“走水”;而當球形篩處于合適的傾角時,增加球形篩轉速,可以適當提高試驗結果的綜合評分,但在試驗中,較高的轉速易使篩內鮮葉過度擠壓碰撞,導致部分鮮葉掉落,影響搖青效果。11號試驗組的搖青適度率和失水率均最接近傳統手工搖青對照組,其綜合評分達到傳統手工搖青對照組綜合評分的97.75%,高于其他正交試驗組,說明該組試驗所選用的工藝參數組合在烏龍茶搖青的2個指標中具有良好的均衡性,為本次試驗所獲得的較優工藝參數組合。

4 結論

為進一步提高烏龍茶機械搖青的效率,滿足不同季節、不同嫩度鮮葉的差異化搖青需求,助推烏龍茶產業提質增效,提出了一種可調幅仿手工搖青機的總體方案,建立了該可調幅搖青機構的運動學分析模型,并在此基礎上研制樣機開展烏龍茶搖青工藝參數研究。基于采摘的鐵觀音秋季鮮葉和現有的做青時間設置,設計并開展了以烏龍茶搖青適度率和失水率為評價指標的多指標正交試驗。采用綜合評分法將多指標轉化成單一評價指標,通過試驗結果的直觀分析、極差分析和方差分析得到較優的工藝參數為:球形篩傾角35°,球形篩轉速60?r·min-1。在較優工藝參數下烏龍茶搖青適度率為84.10%,失水率為33.63%,均達到了傳統手工搖青的工藝技術要求。結果表明,設計的可調幅仿手工搖青機,搖青效果良好,在為烏龍茶大規模標準化加工提供一種新裝備的同時,也為后續不同季節烏龍茶搖青或其他制茶工序的工藝參數研究提供了一種新的解決思路。

圖12 參數尋優試驗綜合評分的估算邊界平均值圖

注:A為評價為優的部分樣本;B為評價為次的部分樣本;C為評價為劣的部分樣本

[1] 陳志雄, 張稚秀, 林室佳. 傳統制法與現代制法對烏龍茶品質的影響[J]. 中國茶葉, 2006(5): 33-34.

Chen Z X, Zhang Z X, Lin S J. Effects of traditional and modern methods on the quality of oolong tea [J]. China Tea, 2006(5): 33-34.

[2] 張欣, 劉帥, 趙潔, 等. 烏龍茶品質的研究進展[J]. 中國食物與營養, 2020, 26(9): 21-25.

Zhang X, Liu S, Zhao J, et al. Research progress on the quality of oolong tea [J]. Food and Nutrition in China, 2020, 26(9): 21-25.

[3] 郝志龍, 陳濟斌, 金心怡, 等. 烏龍茶搖青機械研究進展[C]. 福建省農業工程學會學術年會, 2008: 29-34.

Hao Z L, Chen J B, Jin X Y, et al. Research progress of oolong tea green shaking machinery [C]. Annual academic meeting of Fujian Agricultural Engineering Society, 2008: 29-34.

[4] 陸修閩. 烏龍茶搖青中力的作用——茶梢的運動軌跡與受力分析[J]. 茶葉科學簡報, 1985(1): 24-30.

Lu X M. The role of force in shaking oolong tea: motion track and force analysis of tea tip [J]. Acta Tea Sinica, 1985(1): 24-30.

[5] 金心怡, 陳濟斌, 吉克溫. 茶葉加工工程學[M]. 北京: 中國農業出版社, 2003.

Jin X Y, Chen J B, Ji K W. Tea processing engineering [M]. Beijing: China Agricultural Press, 2003.

[6] 陳加友, 江進福, 陳英勇. 可調角度自動搖青機: CN205993543U[P]. 2017-03-08.

Chen J Y, Jiang J F, Chen Y Y. Adjustable angle automatic shaking machine: CN205993543U [P]. 2017-03-08.

[7] 程德明, 沈美雄, 黃明欽, 等. 手篩式運動的茶葉搖青機: CN201127259[P]. 2008-10-08.

Chen D M, Shen M X, Huang M Q, et al. Tea shaker with hand screen movement: CN201127259 [P]. 2008-10-08.

[8] 張方舟, 張應根, 陳林. 閩南烏龍茶的制法[J]. 中國茶葉, 2004, 26(1): 21-22.

Zhang F Z, Zhang Y G, Chen L. Preparation of oolong tea in Southern Fujian [J]. China Tea, 2004, 26(1): 21-22.

[9] 游小妹. 改善名優烏龍茶品質的措施[J]. 茶葉科學技術, 2001(3): 39.

You X M. Measures to improve the quality of famous oolong tea [J]. Acta Tea Sinica, 2001(3): 39.

[10] 高進忠, 王未名, 張文哲, 等. 不同搖青次數對鐵觀音品質的影響研究[J]. 福建茶葉, 2021, 43(8): 16-19.

Gao J Z, Wang W M, Zhang W Z, et al. Effects of different shaking times on the quality of tieguanyin tea [J]. Tea in Fujian, 2021, 43(8): 16-19.

[11] 鄭鵬程, 寧井銘, 趙常銳, 等. 不同搖青工藝對烏龍茶品質的影響[J]. 安徽農業大學學報, 2009, 36(1): 110-115.

Zheng P C, Ning J M, Zhao C R, et al. Effects of green tea leaf shaking technique on oolong tea quality [J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2009, 36(1): 110-115.

[12] 金心怡. 烏龍茶做青工藝技術探討[J]. 茶葉科學簡報, 1990(4): 9-11.

Jin X Y. Discussion on green making technology of oolong tea [J]. Acta Tea Sinica, 1990(4): 9-11.

[13] 楊興林, 陳友喜, 曾忠平. 基于ANSYS某升降平臺梯形絲桿的動態分析[J]. 制造業自動化, 2014, 36(5): 70-73.

Yang X L, Chen Y X, Zeng Z P. Dynamic analysis of the trapezoidal screw rod of lifting platform based on ANSYS [J]. Manufacturing Automation, 2014, 36(5): 70-73.

[14] 馬志平, 葛正浩, 姚增凱, 等. 同步帶傳動的虛擬樣機建模與動態性能研究[J]. 機械傳動, 2013, 37(3): 31-33, 48.

Ma Z P, Ge Z H, Yao Z K, et al. Study on virtual prototype modeling and dynamic property of synchronous belt drive [J]. Journal of Mechanical Transmission, 2013, 37(3): 31-33, 48.

[15] 陳林, 陳鍵, 陳泉賓, 等. 做青工藝對烏龍茶香氣組成化學模式的影響[J]. 茶葉科學, 2014, 34(4): 387-395.

Chen L, Chen J, Chen Q B, et al. Effects of green-making technique on aroma pattern of oolong tea [J]. Journal of Tea Science, 2014, 34(4): 387-395.

[16] 金心怡, 郭雅玲, 孫云, 等. 搖青不同機械力對青葉理化變化及烏龍茶品質的影響[J]. 福建農業大學學報, 2003, 32(2): 201-204.

Jin X Y, Guo Y L, Sun Y, et al. The effects of different rocking mechanical forces on the green leaf physiology and biochemistry and raw tea quality [J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Natural Science Edition) , 2003, 32(2): 201-204.

[17] 楊君, 劉木華, 阮承治, 等. 球罐型360°茶葉搖青機設計及實驗驗證[J]. 食品與機械, 2020, 36(10): 81-86.

Yang J, Liu M H, Ruan C Z, et al. Design of spherical type 360° of tea stirring machine, flow field analysis and experimental analysis [J]. Food & Machinery, 2020, 36(10): 81-86.

[18] 林馥茗, 何詩瑜. 不同搖青及烘焙工藝對單叢烏龍茶品質的影響[J]. 福建茶葉, 2021, 43(3): 21-24.

Lin F M, He S Y. Effects of different shaking and baking techniques on the quality of single cluster oolong tea [J]. Tea in Fujian, 2021, 43(3): 21-24.

[19] Jia J, Zhang C, Yuan B, et al. Development and process parameter optimization with an integrated test bench for rolling and forming strips of oolong tea [J]. Journal of Food Process Engineering, 2021, 44(12): e13901. doi: 10.1111/jfpe.13901.

[20] 李慧, 聶樅寧, 熊丙全, 等. 搖青工藝對“崇慶枇杷茶”加工紅茶的香氣品質的影響[J]. 食品與發酵工業, 2021, 47(2): 188-195.

Li H, Nie C N, Xiong B Q, et al. Shaking green technology on the aroma quality of “Chongqing pipa tea” processed black tea [J]. Food and Fermentation Industries, 2021, 47(2): 188-195.

[21] 周子維, 游芳寧, 劉彬彬, 等. 搖青機械力對烏龍茶脂肪族類香氣形成的影響[J]. 食品科學, 2019, 40(13): 52-59.

Zhou Z W, You F N, Liu B B, et al. Effect of mechanical force during turning-over on the formation of aliphatic aroma in oolong tea [J]. Food Science, 2019, 40(13): 52-59.

[22] 王光函, 姜鴻, 劉晶, 等. 基于多指標綜合評分法優選化胃舒顆粒揮發油包合工藝[J]. 中草藥, 2020, 51(6): 1537-1541.

Wang G H, Jiang H, Liu J, et al. Optimization of inclusion process of Huaweishu Granules volatile oil based on the multi-index comprehensive scoring method [J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2020, 51(6): 1537-1541.

[23] 張姍姍, 姚夢雪, 范蘭蘭, 等. 多指標綜合評分法正交實驗優選菊花的炒制工藝[J]. 天津中醫藥大學學報, 2020, 39(5): 570-575.

Zhang S S, Yao M X, Fan L L, et al. Optimization of frying technology of chrysanthemum by orthogonal test with multi-index comprehensive scoring method [J]. Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2020, 39(5): 570-575.

[24] 董春旺, 趙杰文, 朱宏凱, 等. 基于RSM和BP-AdaBoost-GA的紅茶發酵性能參數優化[J]. 農業機械學報, 2017, 48(5): 335-342.

Dong C W, Zhao J W, Zhu H K, et al. Parameter optimization of black tea fermentation machine based on RSM and BP-AdaBoost-GA [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2017, 48(5): 335-342.

[25] 鄭玲, 鄧鑫, 焦曉嵐, 等. 基于正交試驗優化PLA的3D打印工藝參數[J]. 工程塑料應用, 2021, 49(10): 68-72, 80.

Zheng L, Deng X, Jiao X L, et al. Optimization of 3D printing process parameters for PLA based on orthogonal experiment [J]. Engineering Plastics Application, 2021, 49(10): 68-72, 80.

Development of Amplitude Adjustable Imitation Manual Rocking Green Device for Oolong Tea and Research of Process Parameters

BIAN Xianbing1, WU Min1, JIA Jiangming1,2, DONG Chunwang3*,ZHANG Chen'an1, ZHAO Runmao1,2, CHEN Jianneng1,2*,WANG Jinshuang4

1. Faculty of Mechanical Engineering & Automation, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2. Key Laboratory of Transplanting Equipment and Technology of Zhejiang Province, Hangzhou 310018, China; 3. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310008, China; 4. Key Laboratory of Crop Harvesting Equipment Technology of Zhejiang Province, Jinhua 321000, China

To better promote the large-scale standardized processing of oolong tea, improve the rocking green quality and machinery efficiency, and extend the application scope of equipment, an amplitude adjustable imitation manual rocking green device and a single input multi output power transmission mechanism were designed. The kinematics analysis model of the amplitude adjustable rocking green mechanism was established, and the spatial motion trajectory of the spherical screen was simulated by MATLAB. On this basis, a rocking green prototype was developed to carry out the multi index orthogonal test of 2 factors and 4 levels of the rocking green. Then, the multi index was transformed into a single index by comprehensive scoring method, and the best process parameters were obtained by the orthogonal test analysis. Under the optimal process parameters, the moderate rate of oolong tea rocking green was 84.10%, the water loss rate was 33.63%, and the comprehensive score was 97.75% of the traditional manual rocking green. The experimental results show that the developed amplitude adjustable imitation manual rocking green mechanism is effective. On the basis of matching the relevant process parameters, it can be applied to the large-scale mechanical rocking green of fresh leaves in different tenderness and seasons. Meanwhile, it also provided a new reference method for the research of relevant process parameters in the field of tea processing.

oolong tea, rocking green, amplitude adjustable, orthogonal test, process parameters

S571.1;TS272.3

A

1000-369X(2022)03-409-14

2021-12-08

2022-01-22

國家自然科學基金(52105284、51975537)、浙江理工大學科研啟動基金(20022307-Y)、財政部和農業農村部:國家現代農業產業技術體系、浙江省領雁計劃項目(2022C02052)

卞賢炳,男,碩士研究生,主要從事農業機械裝備與技術研究。*通信作者:dongchunwang@tricaas.com;jiannengchen@zstu.edu.cn

(責任編輯:黃晨)