表沒食子兒茶素沒食子酸酯(EGCG)研究的文獻計量分析

張旖旎,吉錚*

表沒食子兒茶素沒食子酸酯(EGCG)研究的文獻計量分析

張旖旎1,2,3,吉錚1,2,3*

1. 陜西師范大學地理科學與旅游學院,陜西 西安 710119;2. 陜西師范大學地理學國家級實驗教學示范中心,陜西 西安 710119;3. 陜西師范大學環境科學專業省級實驗教學示范中心,陜西 西安 710119

茶葉中的EGCG在治療癌癥、細菌和病毒感染等疾病中顯示出較高的生物活性。為探索EGCG的相關研究進展及近期研究重點,以“EGCG”及“Epigallocatechin gallate”為主題詞,在ISI Web of Science數據庫核心合集搜索2000—2021年的相關文獻共6?799篇,采用CiteSpace可視化軟件進行引文分析,通過合作、共現、共被引等網絡分析,研究EGCG的研究重點和前沿趨勢。根據發文量統計分析發現,中國、美國和日本在該領域發文量排名前三位,而中介中心性指標分析表明美國、德國和中國文獻重要性位列前三。引文分析的關鍵詞突發性檢測發現,“納米粒子(Nanoparticle)”“穩定性(Stability)”是近幾年的研究重點。隨著對EGCG研究層次的不斷深入,未來研究可能會集中于提高EGCG生物利用度,探究最適劑量水平及給藥頻率等方面。

EGCG;CiteSpace;可視化分析;網絡分析

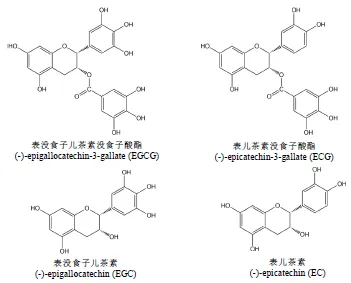

以表沒食子兒茶素沒食子酸酯(Epigallocatechin gallate,EGCG)為主的兒茶素類物質是茶葉中的主要功能成分,在預防心血管疾病、抗輻射、防癌抗癌、抗菌殺菌和抗氧化方面發揮著重要作用[1]。茶葉中的兒茶素類物質最早于1929年被Tsuichimura Michiyo分離[2],主要包括重要的4種多酚類化合物:EGCG、表沒食子兒茶素[(-)-Epigallocatechin,EGC]、表兒茶素沒食子酸酯[(-)-Epicatechin gallate,ECG]和表兒茶素[Epicatechin,EC][3],其化學結構式見圖1。研究表明,綠茶中EGCG、EGC、ECG和EC這4類主要成分占綠茶中兒茶素總量分別約為59%、19%、13.6%和6.4%。顯而易見,EGCG在茶多酚中含量最高,且大量文獻證明由于EGCG在結構上活性酚羥基最多,從而具有更好的生物活性,是兒茶素類物質中發揮作用的主要物質[5]。

CiteSpace是一款用來分析科學文獻中蘊含潛在知識的可視化分析軟件,通過CiteSpace可視化可以呈現出科學知識的合作網絡、共現網絡及共被引網絡[6]。例如,周煜杰等[7]以“土壤微生物(Soil microorganisms)”和“海拔梯度(Ation gradient)”作為主題詞,利用CiteSpace進行文獻綜合分析,發現土壤微生物海拔梯度研究呈多學科交叉融合的狀態,且土壤微生物在不同優勢樹種和植被條件下對海拔梯度的響應是近年來研究的重點,同時也是進一步深化研究的方向。

因此,為了追蹤EGCG領域的研究現狀及其發展趨勢。本研究基于ISI Web of Science(WOS)數據庫核心合集,以“EGCG”為主題詞進行檢索,共得到6?799篇文獻。利用CiteSpace對上述EGCG的研究文獻進行了整合,在此基礎上對數據進行處理,分析該領域重要的研究成果、研究學者和研究機構,總結該領域發展方向、歸納重點、判斷趨勢。旨在為初涉EGCG領域的研究者提供參考,同時明確當前EGCG研究的重點和未來的研究方向。

1 材料與方法

1.1 數據來源

為保證研究結果的客觀性和科學性,所采用的文獻分析數據均來自ISI Web of Science數據庫中的核心合集,通過主題詞“EGCG”及“Epigallocatechin gallate”進行檢索,時間跨度為22年(2000—2021年),共獲得相關文獻6?799篇(檢索日期截至2021年7月21日)。檢索得到的文獻以“全記錄與引用的參考文獻”和“純文本”的格式下載,并將下載文獻作為數據分析的基礎。

圖1 4種主要兒茶素單體的結構式[4]

1.2 分析方法

CiteSpace具有使用操作簡單、可繪制多種圖譜、可視化效果好、提供信息量大、易于圖譜解讀等優勢[8]。節點同心圓的大小代表出現頻次,越大說明出現的次數越多;節點之間連線粗細代表共現頻率的高低,連線越粗表明共現頻率越高。

在WOS數據庫中檢索并進行初步分析,統計EGCG各年度的發文量,可得到EGCG的發文趨勢。將Time slicing(時間切片)設置為2000—2021年,時間切片為1(年),在Notetypes (節點類型)分別單次選中Author(作者)、Institution(機構)、Country(國家)、Keyword(關鍵詞)、Category(領域)及Citedreference(被引文獻),運行后得到作者、機構、國家的合作網絡、關鍵詞與領域共現網絡及EGCG文獻合作者的共被引網絡。

1.3 指標計算

中介中心性(Betweenness centrality)是測量節點在網絡中重要性的一個指標,CiteSpace中使用此指標來發現和衡量文獻的重要性,具有高中介中心性的文獻通常是連接兩個不同領域的關鍵樞紐,在CiteSpace中也稱其為轉折點。就信息傳輸角度而言,中介中心性越高,節點的重要性越大,去除這些點之后對網絡傳輸影響也越大,因此,本研究采用中介中心性來衡量和發現EGCG領域中重要的文獻、作者和機構等[8]。

突發性檢測(Burst detection)表示節點在短時間內躍遷的現象,強調突發性,表示該關鍵詞在某時間段內被引頻次突現增長并在此時間段內引起了高度重視[9]。

在共被引網絡中,值是結合中介中心性和突發性來衡量節點重要性的一個指標,值越高說明網絡中節點在結構性()和突現性()綜合表現上最優[8]。計算公式如下:

=(+1)×……(1)

Modularity(值)是網絡模塊化的評價指標,網絡的值越大,則表示該網絡的聚類越好,>0.3時就意味著網絡結構顯著[10]。

Silhouette(值)是聚類平均輪廓值,一般認為>0.5聚類是合理的,>0.7說明聚類是令人信服的[10]。

2 結果與討論

2.1 EGCG研究發文數量及時間特征

如圖2所示,研究人員在2000年之前對EGCG已有研究,但在ISI Web of Science中發文量較少。直至21世紀初,EGCG相關研究的發文量增長加快,而中國發文趨勢與世界總體發文趨勢相似。尤其是21世紀以來,該領域整體發展較為迅速。2020年是發文量最高的一年,總體發文數量達573篇,其中中國發文量達250篇。2021年截至7月21日,總體已發表365篇,其中中國占162篇。表明了該領域正處于快速發展階段,越來越多的科研工作者正在關注并推動這一領域的研究。

2.2 EGCG領域的合作研究空間特征

科學合作是科研工作中的普遍現象,而合作圖譜是將這一工作關系進行可視化。CiteSpace提供了3個層次的科學合作網絡分析,分別為作者合作網絡、機構合作網絡和國家地區的合作網絡,可識別出EGCG研究領域的學者、機構及國家間的合作關系。既為評價其學術影響力提供參考,又有利于發現值得關注的學者和機構。

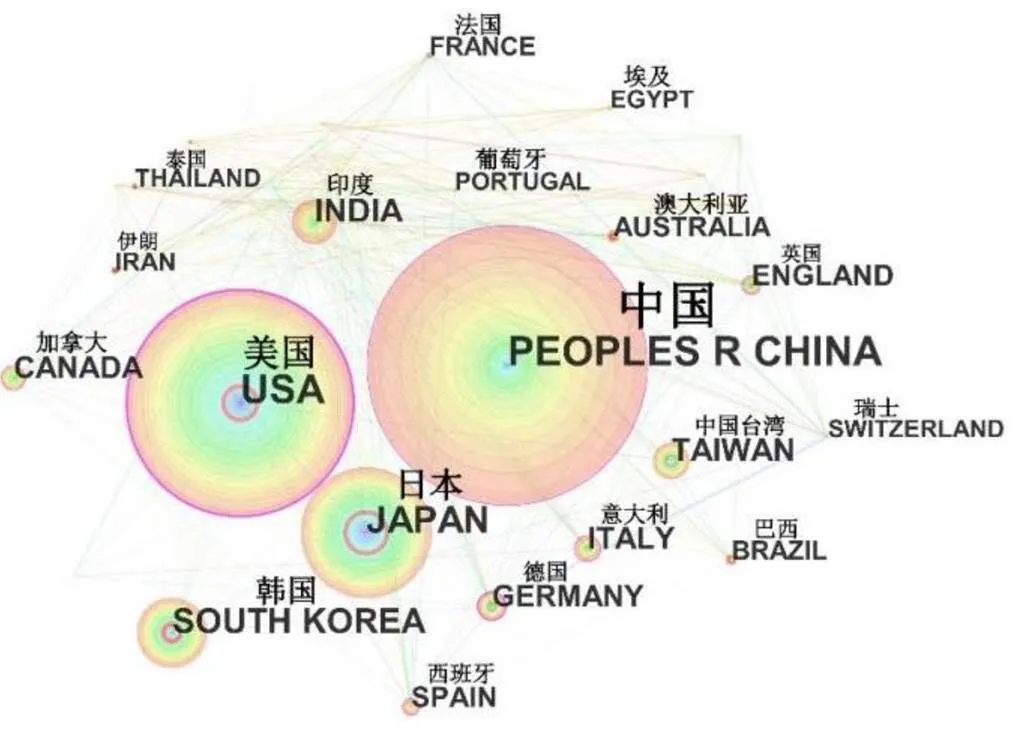

圖3為國家和地區的合作網絡圖譜,圖中89個節點,表示自2000年以來共有89個國家和地區對EGCG進行了不同程度的研究。其中美國(0.53)和德國(0.20)中介中心性較高,表明美國和德國在國家合作網絡中占有重要地位。中國(1?931篇)、美國(1?559篇)以及日本(939篇)發文量排在前列。德國雖然發文量排在第九位,但其中介中心性排在第二位(0.20),進一步分析發現,德國文獻數量較少、質量較高,被引次數較多,與其他國家交流合作頻繁。中國在20世紀末期開始探索EGCG領域,在近20年發展迅速,發文量達到1?931篇,中介中心性排在第三位,僅次于美國與德國。尤其在2016—2021年,中國發文量多達1?166篇,占總發文量的60.32%,說明中國正處于快速發展階段。這可能與“十三五”期間,我國經濟發展步入新常態,人們對茶產品健康功效的追求推動了消費升級,促進茶多酚市場發展動力強勁有關[11]。

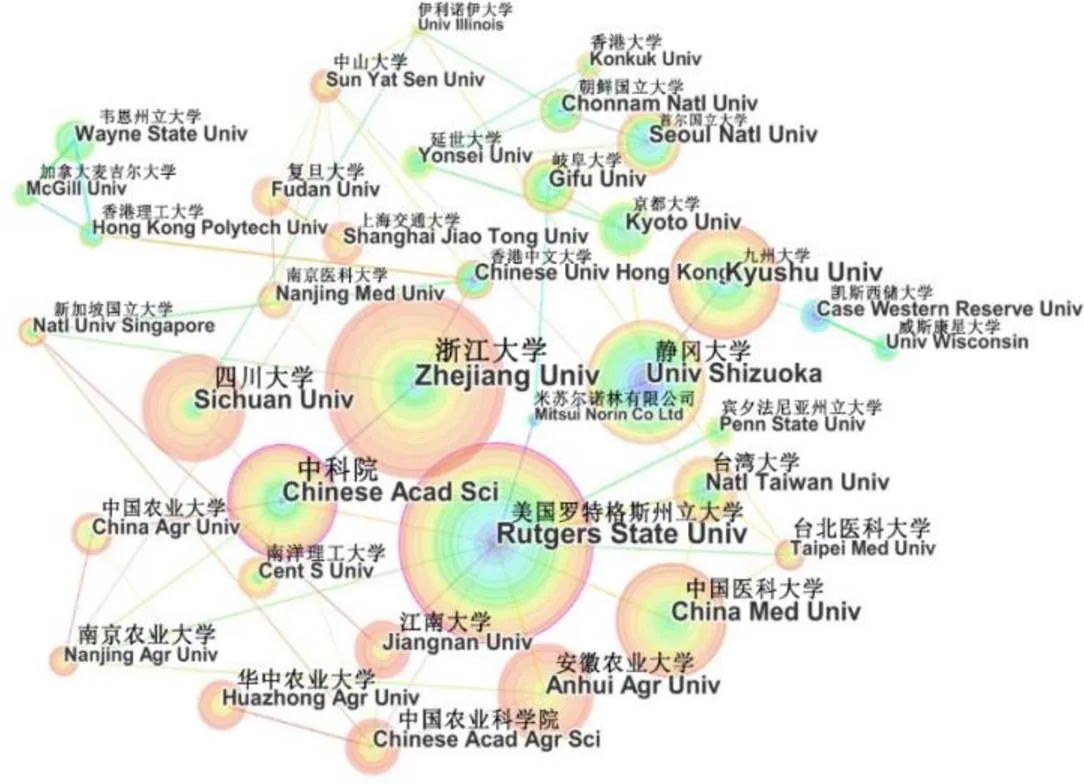

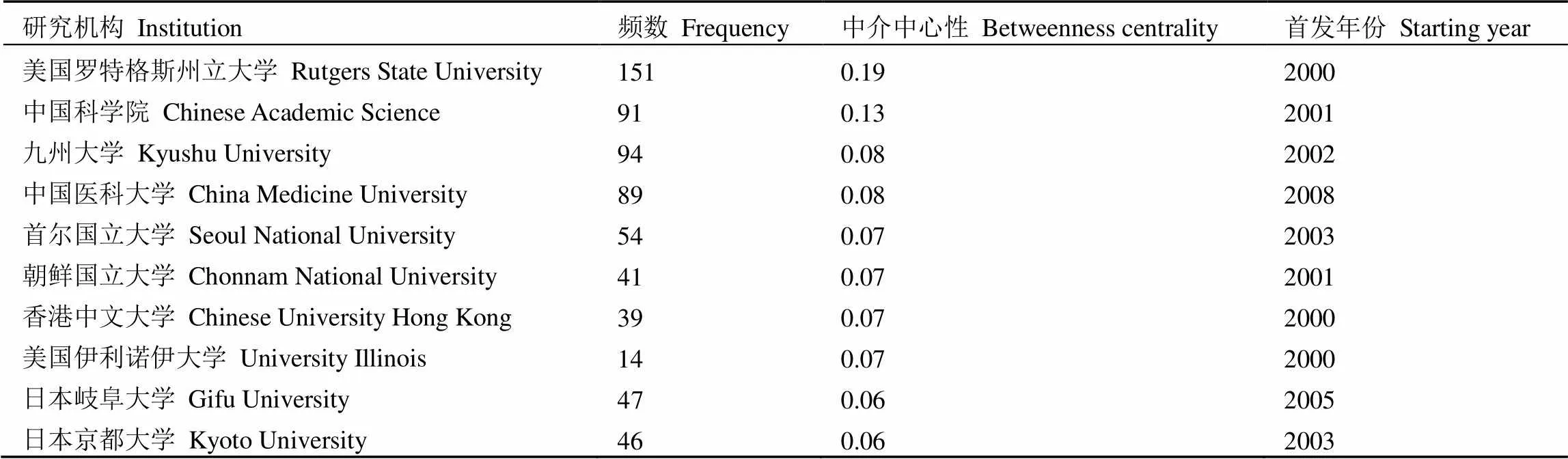

通過機構合作分析可發現對EGCG研究比較深入的研究機構(圖4)。如圖4所示,機構合作網絡由446個節點和487條連線組成,表示446個研究機構之間的合作聯系,節點的連線代表機構之間的合作關系。其中,美國羅格斯州立大學在網絡中的節點最大,在EGCG領域發文量最多,且與世界各個機構合作密切。同時,如表1所示,美國羅格斯州立大學和中國科學院的中介中心性位列前兩名,日本九州大學與中國醫科大學中介中心性相同,并列第三位,這4個機構中介中心性和發文數量均較高,表明其在該領域占有重要地位。此外,除美國羅格斯州立大學與美國伊利諾伊大學外,中介中心性排列在前十的研究機構均位于亞洲。說明亞洲機構在EGCG研究領域處于重要地位。不僅如此,亞洲國家研究機構之間的連線較密集,表明合作非常頻繁。上述現象可能與亞洲是茶葉的最大產地,亞洲人習慣飲茶有關。世界的產茶區主要集中在亞洲、非洲和拉丁美洲,而亞洲和非洲的茶葉種植占世界茶葉種植的90%以上[12]。堵茜等[13]基于1?701份全國范圍的飲茶習慣調查問卷研究表明,我國36歲以上的人群中每天飲茶的接近80.00%,且13.44%的年輕人已經開始養成每天飲茶的習慣。

圖3 EGCG研究的國家和地區合作網絡

圖4 EGCG研究的機構合作特征

表1 EGCG研究機構合作分析中介中心性統計

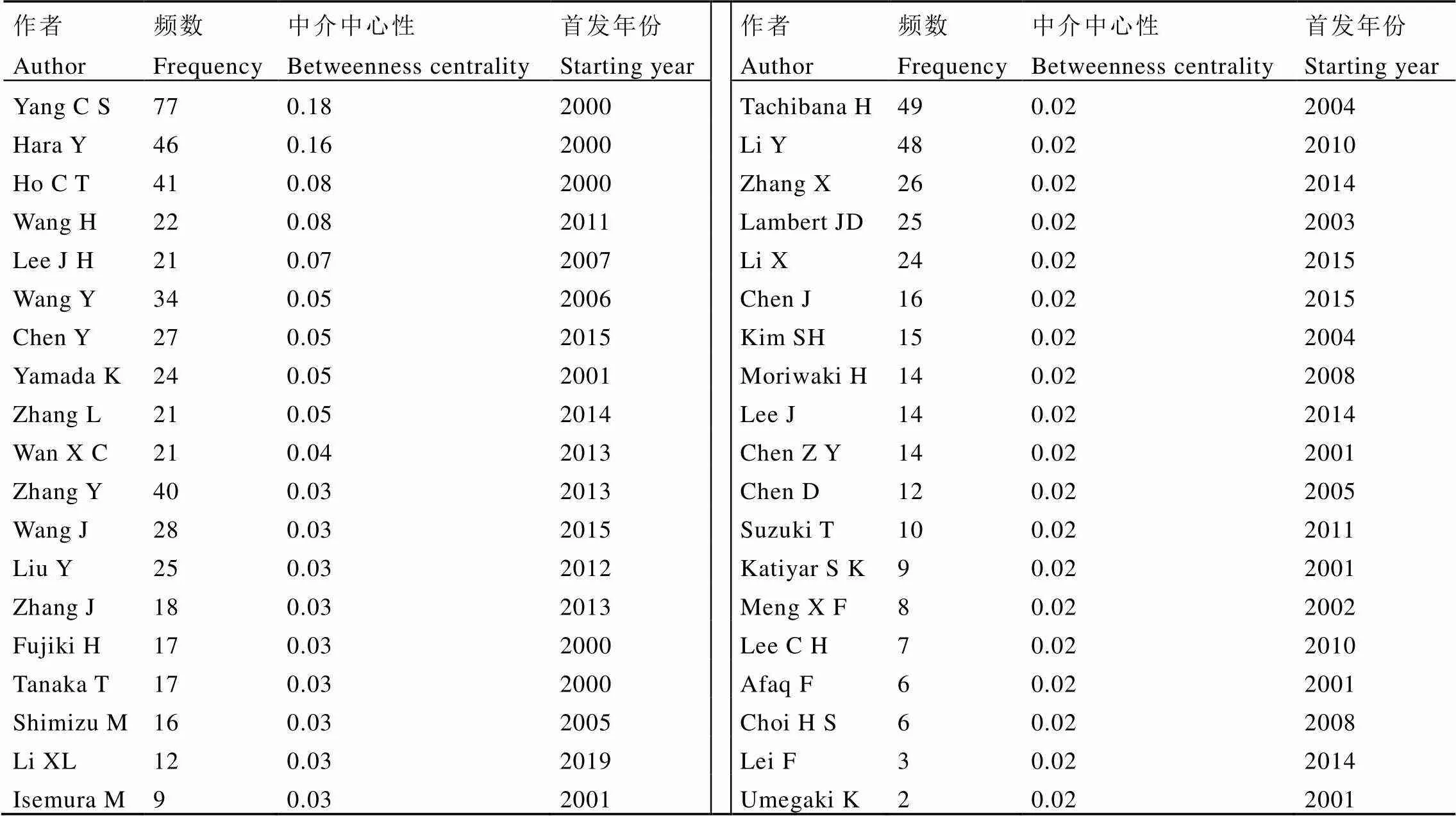

通過分析作者合作網絡能夠得到關注EGCG的研究人員信息,發掘出EGCG研究領域中優秀的研究人員,以及研究領域中作者之間的相互合作。如圖5所示,707個節點代表著EGCG中的707位研究人員發表過該領域文章,其中可以清晰發現圖中最大的節點是Yang C S。署名包含Yang C S的文獻數量最多,為77篇(表2),位居所有EGCG研究人員發文量的第一位,遠高于第二名的Tachibana H(49篇)。從中介中心性來看,排名前兩名的作者分別是Yang C S與Hara Y,Ho C T和Wang H并列第三,從圖中可以看出Yang C S、Ho CT及Wang H之間連線線條較粗,三者同屬于美國羅格斯州立大學,聯系的其他作者大部分屬于同一個單位,團隊內部合作較為緊密。Wan XC與Wang H雖然發文量較少,起步較晚,但中介中心性較高,說明這幾位作者在該領域中合作交流較多,并且與其他作者合作發文的數量較多。值得注意的是,發文量較多的作者的合作大多為內部合作,跨機構合作的現象相對較少。從世界范圍的研究者來看,許多研究人員以小范圍獨立研究為主,團隊合作較少,表明大部分EGCG研究人員分布廣泛且獨立性較強。

圖5 EGCG研究作者合作網絡

表2 EGCG作者合作分析中介中心性統計

2.3 EGCG學科領域研究的共現網絡特征

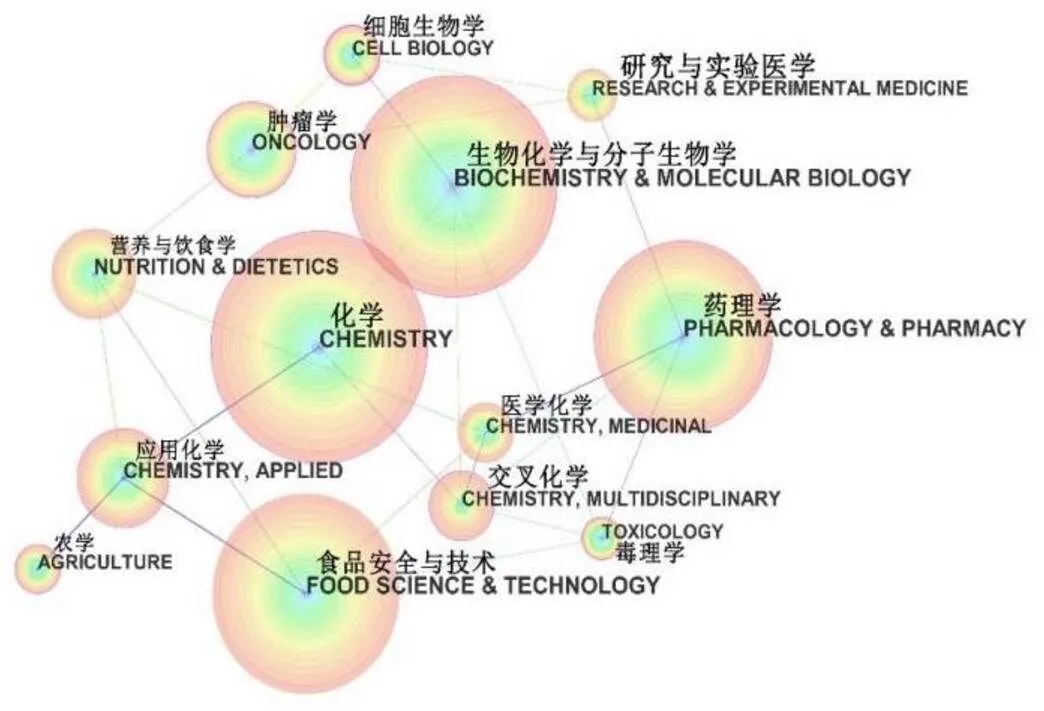

共現分析可構建學科間的關聯網絡,揭示EGCG研究中學科間的相互聯系(圖6)。如圖6所示,102個節點表明在EGCG研究中有102個學科相互交叉滲透;342條代表學科領域間相互聯系的連線。表明EGCG學科領域分布廣泛、復雜,該領域研究論文不僅涉及化學、生物化學與分子生物學及食品科學與技術領域,還在醫學、藥理學、應用化學、腫瘤學及營養學等領域有較多的發文量。其中細胞生物學、免疫學與腫瘤學的中介中心性較高。分別為0.24、0.24和0.18,表明EGCG在這些學科中有重要的研究價值,交叉也最為廣泛。

EGCG研究領域內的文章在環境工程領域發文量較少,且內容主要集中在納濾分離技術[14-16]、過硫酸鹽高級氧化技術[17]和土壤硝化抑制劑[18]等方面。

2.4 EGCG領域研究的關鍵詞共現網絡特征

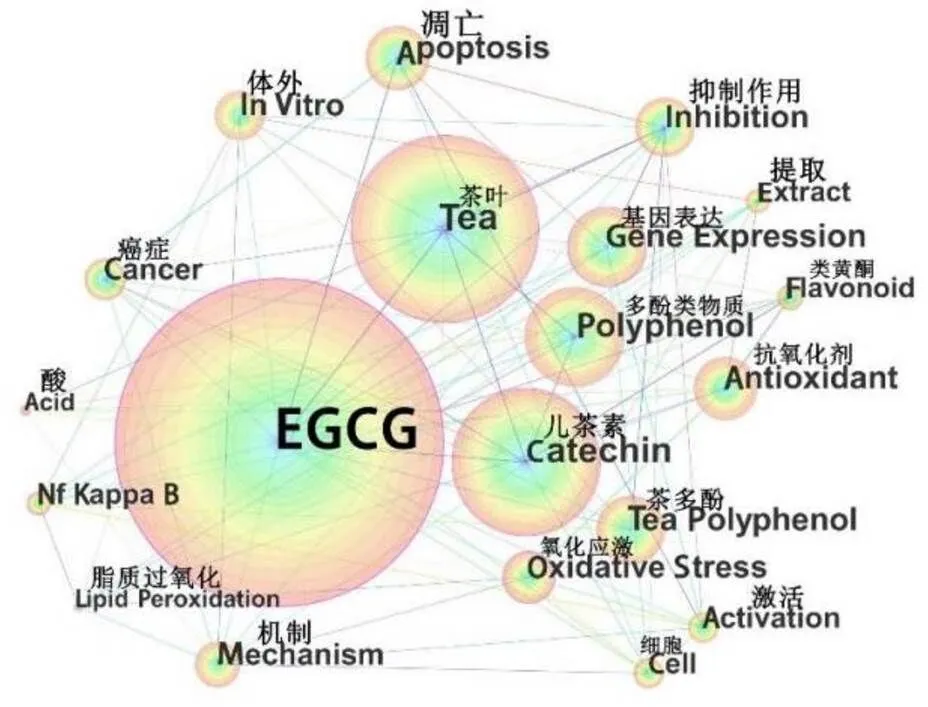

關鍵詞是文獻主題的精確表達,關鍵詞共現分析有利于識別研究主題演變過程。關鍵詞共現分析和關鍵詞突發性檢測有利于發現該研究發展動向和研究重點。如圖7所示,根據圖形大小可以看出頻次最高的5個關鍵詞分別是EGCG、茶葉(Tea)、兒茶素(Catechin)、多酚類(Polyphenol)和基因表達(Gene Expression),而中介中心性最高的3個關鍵詞為EGCG、茶葉(Tea)和氧化應激(Oxidative Stress),而EGCG為本研究的篩選用詞。因此,本研究發現EGCG的來源和作用機制是EGCG研究課題的關鍵內容。

通過對關鍵詞突發性的檢測,可得知特定時間內的研究重點。按照突發性強度統計繪制出表3,發現“誘導(Induction)”的突發性最高,突發強度為55.513?2,說明在對EGCG研究中,“誘導”是其研究中的最大重點,其突發性自2000年至2007年。2000—2010年,“脂質過氧化(Lipid Peroxidation)”“致癌作用(Carcinogenesis)”“一氧化氮(Nitric oxide)”“癌癥(Cancer)”“化學預防(Chemoprevention)”以及“活化蛋白激酶(Activated protein kinas)”等關鍵詞研究熱度逐漸增多。為了更好地把握當前對EGCG的研究重點,進一步統計了2015年至2021年的關鍵詞突發性檢測,其中“納米粒子(Nanoparticle)”是近幾年EGCG研究的重點,突發強度為38.306?1。其次分別是“穩定性(Stability)”“傳送(Delivery)”“白藜蘆醇(Resveratrol)”及“肥胖(Obesity)”等關鍵詞。

圖6 EGCG學科領域共現網絡

圖7 EGCG關鍵詞共現網絡

表3 關鍵詞突發性檢測

這些關鍵詞突發強度較強的原因,可能緣于EGCG等多酚類物質具有抗菌、抗氧化、抗肥胖、保護心血管和預防糖尿病等多種保健功效[19],而EGCG、白藜蘆醇與姜黃素等天然植物提取物已被研究證明在體外和小鼠中對腫瘤干細胞(Cancer stem cells,CSCs)有良好的消除作用[20]。由于目前的癌癥治療無法根除CSCs,導致癌癥復發和擴散。因此,使用EGCG、白藜蘆醇與姜黃素等天然植物提取物與傳統藥物相互結合,可能為治療癌癥提供一種新策略;而EGCG抗腫瘤機制主要包括誘導腫瘤細胞凋亡、誘導腫瘤細胞DNA損傷和影響腫瘤細胞信號傳導等[21-23]。但是,由于EGCG其酚羥基有很強的供氫能力,易受外界條件的影響,被氧化生成鄰酮類等物質[24],且EGCG在人體腸胃中滯留時間短,吸收率不高,易受體液影響而降解,導致生物利用率不高[25]。相對于傳統材料而言,納米粒子作為一種新型材料,具有卓越的表面效應和尺寸效應,不僅能大幅度提高EGCG的穩定性,還能增加其生物利用率[26]。因此,利用納米技術提高EGCG穩定性,并結合其他天然植物提取物應用于治療與預防癌癥以及其他人體保健領域,是目前研究的重點。

2.5 EGCG領域研究的共被引圖譜

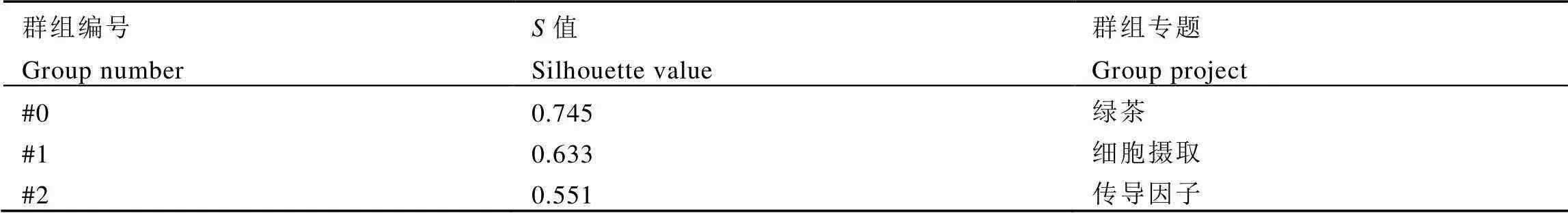

在文獻計量學中,共被引是指兩篇文獻共同出現在第三篇施引文獻的參考文獻目錄中,則這兩篇文獻形成共被引關系。科學文獻的相互引證反映了科學發展的客觀規律,是揭示其數量特征和內在規律的一種信息計量研究方法。本研究選取了近5年(2017—2021年)的文獻進行共被引分析。圖8反映的文獻共被引圖譜由155個節點和261條連線形成了14個群組聚類,包含7個較大的群組,=0.607?9,即網絡結構顯著。其圖中7個聚類群組標簽為EGCG的7個研究前沿,表明EGCG研究涉獵廣泛。其中,聚類程度較為明顯的前三個群組分別為#0綠茶、#1細胞攝取和#2傳導因子,表明這3個聚類群組標簽為EGCG領域的最前沿研究,其值分別為0.745、0.633和0.551(表4),說明聚類的結果具有一定的可信度。這3個群組聚類結果較為明顯的原因可能是目前綠茶為提取EGCG的主要來源,有文獻指出從綠茶中提取EGCG可有效預防和治療人體疾病,例如EGCG的抗氧化性可以有效抑制胰島素抵抗,從而預防及治療糖尿病等疾病[27-29]。細胞攝取是指細菌、真菌和癌細胞等通過攝取一定劑量的EGCG增強細胞毒性,從而預防和治療疾病[30-32]。從分子層面探究EGCG治療癌癥及其他疾病的機理是目前的研究重點,如EGCG作為表觀遺傳調節劑有效治療由表觀遺傳變化導致的癌癥[33]。

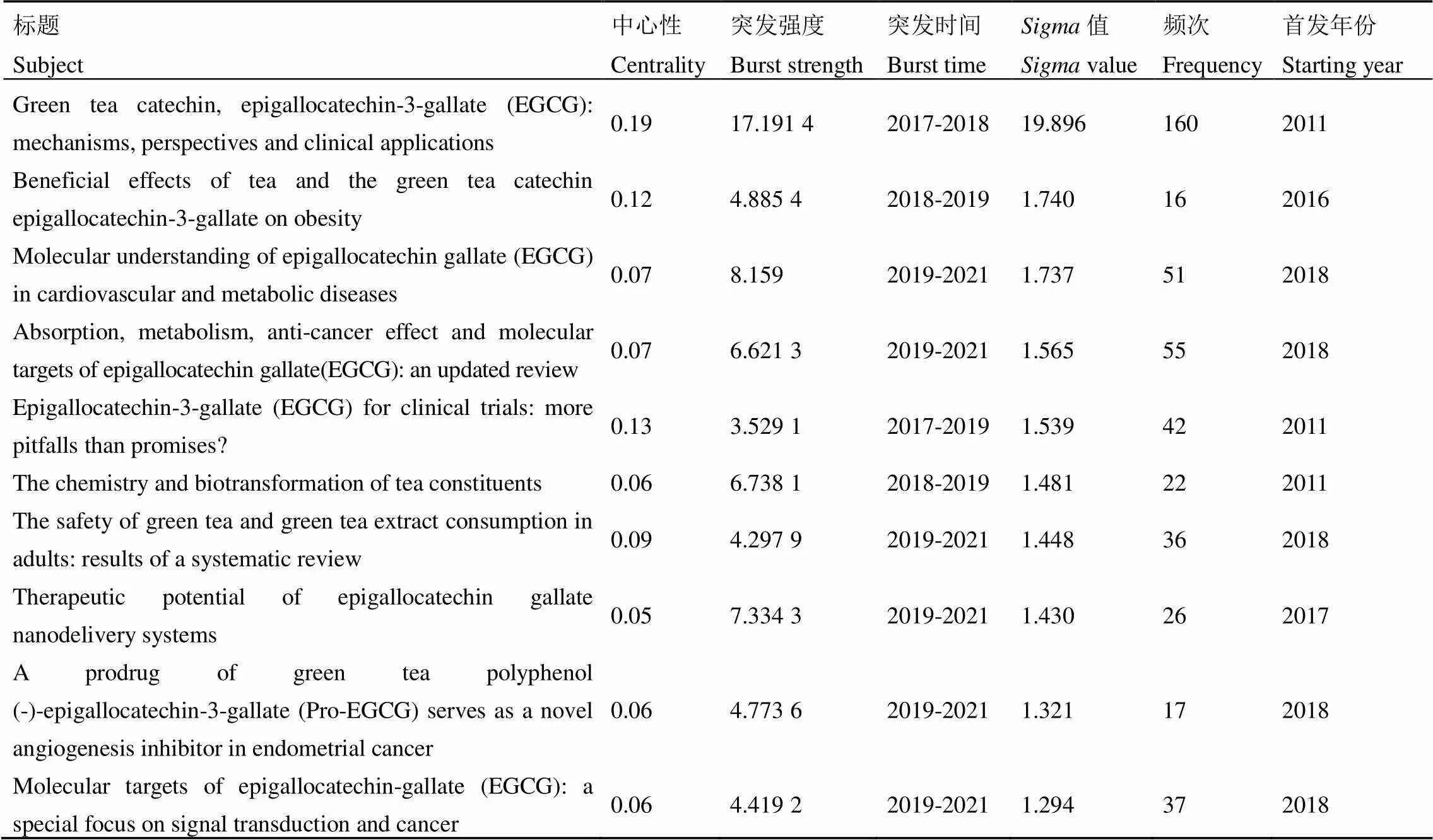

本研究還選取了近5年值最高的10篇被引文獻,匯總結果如表5所示,值越高說明網絡中該文章的結構性和突現性綜合表現上越優,其中值最高的文獻是2011年堪薩斯大學的SINGH BN等所發表的“Green tea catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG): Mechanisms, perspectives and clinical applications”,該文章也是圖8中最大的節點,表示共被引次數最多,為160次。高值文章主要涉及的研究領域集中在以下方面:

(1)醫療效果:EGCG可以有效治療癌癥、肥胖、動脈粥樣硬化、糖尿病、心血管疾病、細菌和病毒感染以及齲齒等疾病。

圖8 EGCG文獻共被引圖譜

表4 EGCG研究聚類分析主要內容

表5 近5年EGCG研究文獻Sigma值

(2)治療機制:EGCG治療疾病主要是通過調節基因表達、蛋白質表達和干擾各種組織的信號轉導等分子層面發揮作用。例如,Othman等[34]證明,EGCG(2?mg·kg-1)在2型糖尿病大鼠中表現出顯著的降血糖和降血脂活性,表現為血糖、糖化血紅蛋白、胰島素抵抗指數(HOMA-1R)和血脂水平顯著降低,同時胰島素水平升高。此外,EGCG治療還抑制了氧化應激和細胞凋亡,其表現為抗氧化酶(SOD、GSH和CAT)和抗凋亡標記物(Bcl-2)水平的升高,以及蛋白質羰基和控制細胞凋亡基因(BAX、Cas 3和Cas 9)表達水平的降低。此外,它通過降低血清中乳酸脫氫酶和促炎細胞因子(IL-1、IL-6和TNF-)的水平來改善心肌功能,從而預防糖尿病。

(3)提升應用性:EGCG的生物利用度較差,利用納米顆粒修飾EGCG可以大大提高其生物利用率。Ding等[35]研究證明,腫瘤歸巢細胞穿透肽與膠體介孔二氧化硅包裹的EGCG相連(CMS@peptide-EGCG)是一種良好的EGCG體內給藥系統,可顯著提高EGCG對乳腺腫瘤的抑制效果,且無副作用。

(4)安全劑量問題:在不同環境不同濃度下EGCG展現出不同特性,因此在劑量水平及給藥頻率兩個方面需要重點研究。Lambert等[36]研究證明,EGCG在較高劑量時可能具有肝毒性,從而引起肝腎衰竭。Kanadzu等[37]研究發現,在人淋巴細胞中,EGCG在1~100?mol·L-1的濃度范圍內增加了由博來霉素和過氧化氫誘導的DNA鏈斷裂,但在0.01~0.1?mol·L-1的較低濃度范圍內抑制了斷裂,這表明EGCG可能具有促氧化劑和抗氧化劑雙重功能,但取決于EGCG的濃度。

3 結論

通過CitesSpace對EGCG研究文獻進行合作網絡、共現網絡及共被引網絡分析,探索該領域的重要基礎、研究重點、研究前沿。結果表明,美國和德國在該領域的研究占有重要地位,而亞洲擁有學科內大量優秀的研究機構,其中包括中國科學院、日本九州大學、中國醫科大學等。許多優秀的學者在對EGCG的研究探索中發表了重要的文獻,Yang C S、Hara Y、Ho C T和Wang H等在EGCG領域發表了多篇重要文獻。EGCG研究領域涉及多個交叉學科,化學、生物化學與分子生物學及食品科學與技術等領域交叉頻繁,而在環境治理領域研究較少。EGCG在治療癌癥等疾病及人體保健方面發揮著巨大作用,但其生物利用率不高,應用納米顆粒或其他方式修飾EGCG提高其生物利用度是目前研究重點,同時EGCG對人體具有潛在的副作用,且不同環境不同濃度下EGCG所發揮的功能不同,因此在劑量水平及給藥頻率兩個方面未來需要重點研究。

[1] 林智, 呂海鵬, 張盛. 茶葉活性成分的化學和藥理作用[J]. 中國茶葉, 2018, 40(11): 1-6.

Lin Z, Lv H P, Zhang S. Chemical and pharmacological effects of active components of tea [J]. China Tea, 2018, 40(11): 1-6.

[2] Rady I, Mohamed H, Rady M, et al. Cancer preventive and therapeutic effects of EGCG, the major polyphenol in green tea [J]. Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences, 2018, 5(1): 1-23.

[3] 蔡靜, 葉潤, 賈凱, 等. 茶多酚的提取及抑菌活性研究綜述[J]. 化學試劑, 2020, 42(2): 105-114.

Cai J, Ye R, Jia K, et al. Review on extraction and antibacterial activity of tea polyphenols [J]. Chemical Reagents, 2020, 42(2): 105-114.

[4] 李柯欣. 茶多酚的提取、抑菌作用與抑菌機理研究[D]. 成都: 西華大學, 2017.

Li K X. Study on extraction, bacteriostasis and bacteriostatic mechanism of tea polyphenols [D]. Chengdu: Xihua University, 2017.

[5] Dai W, Ruan C, Zhang Y, et al. Bioavailability enhancement of EGCG by structural modification and nano-delivery: a review [J]. Journal of Functional Foods, 2020, 65: 103732. doi: 10.1016/j.jff.2019.103732.

[6] 陳悅, 劉則淵, 陳勁, 等. 科學知識圖譜的發展歷程[J]. 科學學研究, 2008(3): 449-460.

Chen Y, Liu Z Y, Chen J, et al. The development of scientific knowledge atlas [J]. Studies in Science of Science, 2008(3): 449-460.

[7] 周煜杰, 賈夏, 趙永華, 等. 基于文獻計量的土壤微生物海拔分布規律研究[J]. 生態與農村環境學報, 2021, 37(10): 1281-1291.

Zhou Y J, Jia X, Zhao Y H, et al. Review on soil microbial patterns along the elevation gradient based on the knowledge mapping analysis [J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2021, 37(10): 1281-1291.

[8] 張超, 文濤, 張媛, 等. 基于文獻計量分析的鐮刀菌枯萎病研究進展解析[J]. 土壤學報, 2020, 57(5): 1280-1291.

Zhang C, Wen T, Zhang Y, et al. Bibliometric-based analysis of advances in researches on Fusarium Wilt disease [J]. Acta Pedologica Sinica, 2020, 57(5): 1280-1291.

[9] 汪敏. 茶樹病蟲害檢測及防治信息挖掘與可視化分析[D]. 合肥: 安徽農業大學, 2020.

Wang M. Tea tree diseases and insect pests detection and control information mining and visual analysis [D]. Hefei: Anhui Agricultural University, 2020.

[10] 陳磊. 我國健身氣功研究的知識圖譜分析[D]. 武漢: 武漢體育學院, 2020.

Chen L. The mapping knowledge analysis ofhealth Qigong domain research in China [D]. Wuhan: Wuhan Sports University, 2020.

[11] 左小博, 孔俊豪, 楊秀芳,等. 茶多酚產業現狀與發展展望[J]. 中國茶葉加工, 2019(4): 14-20.

Zuo X B, Kong J H, Yang X F, et al. Tea polyphenols industry status and development prospect [J]. China Tea Processing, 2019(4): 14-20.

[12] 雷雅婷, 胡涵, 王翠仙, 等. 世界茶葉貿易與發展趨勢分析[J]. 現代農業科技, 2018(1): 284-286, 288.

Lei Y T, Hu H, Wang C X, et al. Analysis on trade and development trend of tea in the world [J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2018(1): 284-286, 288.

[13] 堵茜, 朱海燕. 茶產品消費趨勢問卷調查分析報告[J]. 茶葉通訊, 2020, 47(3): 521-525.

Du Q, Zhu H Y. Questionnaire analysis report on the consumption trend of tea products [J]. Journal of Tea Communication, 2020, 47(3): 521-525.

[14] 王亮, 谷康輝, 楊晨陽, 等. 親水改性ZIF-8對聚酰胺納濾膜性能的影響[J]. 天津工業大學學報, 2021, 40(4): 18-23.

Wang L, Gu K H, Yang C Y, et al. Effect of hydrophilic modified ZIF-8 on properties of polyamidenanofiltration membrane [J]. Journal of Tiangong University, 2021, 40(4): 18-23.

[15] Hu X, Wen J, Zhang H, et al. Can epicatechin gallate increase Cr(VI) adsorption and reduction on ZIF-8? [J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 391: 123501. doi: 10.1016/j.cej.2019.123501.

[16] Zhang N, Jiang B, Zhang L, et al. Low-pressure electroneutral loose nanofiltration membranes with polyphenol-inspired coatings for effective dye/divalent salt separation [J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 359: 1442-1452.

[17] Bu L, Bi C, Shi Z, et al. Significant enhancement on ferrous/persulfate oxidation with epigallocatechin-3-gallate: simultaneous chelating and reducing [J]. Chemical Engineering Journal, 2017, 321: 642-650.

[18] Tang S, Ma Q, Luo J, et al. The inhibition effect of tea polyphenols on soil nitrification is greater than denitrification in tea garden soil [J]. Science of The Total Environment, 2021, 778. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.146328.

[19] 楊海倫, 劉小香, 朱軍莉, 等. 茶多酚的抗菌特性研究進展[J]. 食品工業科技, 2015, 36(21): 385-389.

Yang H L, Liu X X, Zhu J L, et al. Research progress in antibacterial properties of tea polyphenols [J]. Science and Technology of Food Industry, 2015, 36(21): 385-389.

[20] Naujokat C, Mckee D L. The "Big Five" phytochemicals targeting cancer stem cells: curcumin, EGCG, sulforaphane, resveratrol and genistein [J]. Current Medicinal Chemistry, 2021, 28(22): 4321-4342.

[21] Fujiki H, Suganuma M, Okabe S, et al. Cancer prevention with green tea and monitoring by a new biomarker, hnRNP B1 [J]. Mutation Research-fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 2001, 480(s1): 299-304.

[22] 黃美蓉. EGCG納米粒的制備及其體外抗腫瘤活性研究[D]. 杭州: 浙江工商大學, 2016.

Huang M R. Prepar action of EGCG-nanoparticles and its antitumor activities in vitro [D]. Hangzhou: Zhejiang Gongshang University, 2016.

[23] Singha B, Shankarb S, Srivastavaa R. Green tea catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG): mechanisms, perspectives and clinical Biochemical applications [J]. Journal of Green Building, 2011, 82(12):1807-1821.

[24] Su Y L, Leung L K, Huang Y, et al. Stability of tea theaflavins and catechins [J]. Food Chemistry, 2003, 83(2): 189-195.

[25] Sang S, Lee M J, Hou Z, et al. Stability of tea polyphenol (-)-epigallocatechin-3-gallate and formation of dimers and epimers under common experimental conditions [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005, 53(24): 9478-9484.

[26] 張楊波, 饒甜甜, 劉仲華. 茶多酚的抗癌作用機制及EGCG納米載體技術研究進展[J]. 食品工業科技, 2019, 40(16): 343-348.

Zhang Y B, Rao T T, Liu Z H. Research progress on the anticancer mechanism oftea polyphenol and EGCG nanocarrier technology [J]. Science and Technology of Food Industry, 2019, 40(16): 343-348.

[27] Mereles D, Hunstein W. Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) for clinical trials: more pitfalls than promises? [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2011, 12(9): 5592-5603.

[28] Singh B N, Shankar S, Srivastava R K. Green tea catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG): mechanisms, perspectives and clinical applications [J]. Biochemical Pharmacology, 2011, 82(12): 1807-1821.

[29] Kim H, Quon M J, Kim J. New insights into the mechanisms of polyphenols beyond antioxidant properties; lessons from the green tea polyphenol, epigallocatechin 3-gallate [J]. Redox Biology, 2014, 2: 187-195.

[30] Steinmann J, Buer J, Pietschmann T, et al. Anti-infective properties of epigallocatechin-3-gallate (EGCG), a component of green tea [J]. British Journal of Pharmacology, 2013, 168(5): 1059-1073.

[31] Du G, Zhang Z, Wen X, et al. Epigallocatechin gallate (EGCG) is the most effective cancer chemopreventive polyphenol in green tea [J]. Nutrients, 2012, 4(11): 1679-1691.

[32] Lecumberri E, Dupertuis Y M, Miralbell R, et al. Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate (EGCG) as adjuvant in cancer therapy [J]. Clinical Nutrition, 2013, 32(6): 894-903.

[33] Li F, Qasim S, Li D, et al. Updated review on green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate as a cancer epigenetic regulator [J]. Seminars in Cancer Biology, 2021, 42. doi: 10.1016/j.semcancer.2020.11.018.

[34] Othman A I, El-Sawi M R, El-Missiry M A, et al. Epigallocatechin-3-gallate protects against diabetic cardiomyopathy through modulating the cardiometabolic risk factors, oxidative stress, inflammation, cell death and fibrosis in streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats [J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, 94: 362-373.

[35] Ding J, Yao J, Xue J, et al. Tumor-homing cell-penetrating peptide linked to colloidal mesoporous silica encapsulated (-)-epigallocatechin-3-gallate as drug delivery system for breast cancer therapy[J]. ACS Appl Mater Interfaces, 2015, 7(32): 18145-18155.

[36] Lambert J D, Kennett M J, Sang S, et al. Hepatotoxicity of high oral dose (-)-epigallocatechin-3-gallate in mice [J]. Food and Chemical Toxicology, 2010, 48(1): 409-416.

[37] Kanadzu M, Lu Y, Morimoto K. Dual function of (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) in healthy human lymphocytes [J]. Cancer Letters, 2006, 241(2): 250-255.

Econometric Analyses of EGCG Research Literature

ZHANG Yini1,2,3, JI Zheng1,2,3*

1. School of Geography and Tourism, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China; 2. National Experimental Teaching Demonstration Center of Geography, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China; 3. Provincial Experimental Teaching Demonstration Center of Environmental Science Major, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China

The epigallocatechin gallate (EGCG) has shown the highest biological activity in tea components in most studies, which has shown beneficial effects on anti-cancer, bacterial and viral infections. A review of the advances and hot spots of EGCG studies were summarized through citation analysis. In order to ensure that the review is objective and scientific, literature analysis was performed from the core collection of the data base of ISI Web of Science of the period of 2000-2021 with the key words “EGCG” and “Epigallocatechin gallate”. A total of 6?799 relevant papers were obtained. Then, the CiteSpace visualization software was used for citation analysis and the research hotspots and frontier trends were studied through network analysis including cooperation, co-occurrence and co-citation. Statistical analysis of volume of the publications shows that China, United States and Japan ranked the top three in this field. Analysis of betweenness central indicators shows that United States, Germany and China were the top three in terms of importance. Further citation analysis shows that “nanoparticle”, and “stability” were the hotspots in the recent years. With the deepening of the research on EGCG, it was speculated that the future research would focus on improving the bioavailability of EGCG and exploring the optimal dose level and administration frequency.

EGCG, CiteSpace, visual analysis, network

S571.1

A

1000-369X(2022)03-423-12

2021-10-19

2021-11-23

國家自然科學基金(52000127)、國家留學基金(201906875037)、陜西省自然科學基礎研究計劃(2017JQ5074)、西安市科技計劃項目[2017071CG/RC034(SXSF002)]、中央高校基本科研業務費(GK201603075、GK201601009、GK201802108)

張旖旎,女,碩士研究生,主要從事茶多酚高級氧化的環境應用研究。*通信作者:jizheng@snnu.edu.cn

(責任編輯:趙鋒)