乳化劑對防曬霜防曬指數的影響

于玲

(福建省輕工業研究所有限公司,福建 福州 350005)

隨著環境影響和皮膚光老化,消費者對皮膚防護觀念越來越強,高防曬指數的防曬產品市場需求也越來越大。防曬霜乳化體系分W/O型和O/W型,W/O型防曬霜需要高比例油相,膚感油膩、厚重,不透氣,但能得到較高的防曬指數;O/W型防曬霜膚感清爽、透氣,但得到的防曬指數通常較低。乳化劑決定了乳化體系的類型,炎熱、濕度高的夏天,清爽、透氣、水嫩感的O/W型防曬霜在市場上占據主導地位。

本文對防曬霜配方中乳化劑不同的HLB值對防曬指數等性能的影響進行研究,選擇優化既能滿足W/O型防曬霜高防曬指數,也具備O/W型防曬霜清爽、透氣膚感的復合乳化劑HLB值。

1 防曬機理

紫外線是波長在200~400 nm的高能量光線,按照波長可分為UVC(200~290 nm)、UVB(290~320 nm)、UVA(320~400 nm),其中290 nm以下的光線幾乎都被臭氧層吸收,達到地面的是290~400 nm的紫外線,即UVA和UVB,此波段的紫外線對人體傷害很大。紫外線防護劑分紫外線吸收劑和紫外線散射劑兩類,防曬霜通常同時添加這兩類紫外線防護劑,以達到廣譜防曬效果。

1.1 紫外線吸收劑的防曬機理

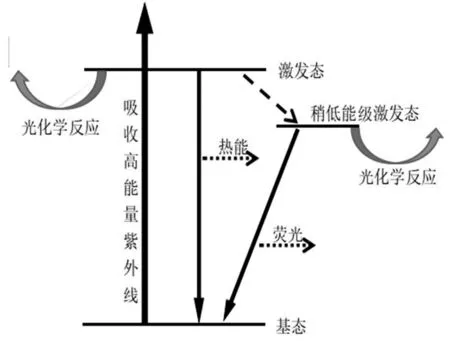

紫外線吸收劑是通過改變其分子結構吸收紫外線,見圖1。紫外線吸收劑是結構上有羰基的芳香族化合物,在苯環的鄰位或對位上有氨基、甲氧基等供電基團,供電基團吸收短波長、高能量紫外線,從低能級的基態躍遷到高能級的激發態,以發出熒光、轉化成熱能等方式回到基態,從而將吸收的能量轉化成無害的長波長、低能量的光線釋放,達到保護皮膚的作用。回到基態的分子再次吸收紫外線發揮作用,但經過一段作用時間后,激發態的分子并不完全回到基態,而是停留在激發態或稍低能級的激發態,處于不穩定的狀態,發生光化學反應以致分子結構發生改變,失去對紫外線的吸收作用,甚至產生新的物質,并可能對皮膚產生傷害。紫外線吸收劑具有紫外線吸收強度大,與溶劑相容性高的特點,但往往僅對單一波段UVB、UVA起作用。

圖1 紫外線吸收劑的防曬機理

1.2 紫外線散射劑的防曬機理

紫外線散射劑是通過反射、散射、遮斷等物理機理過濾紫外線,相比紫外線吸收劑其防護作用不會隨著光化學反應衰減,并且安全性高,過濾波長寬。早期的紫外線散射劑粒徑大,粒徑分布寬,難分散,涂抹在皮膚上分布不均勻,排列不緊密,易成團,最終造成“防曬空洞”,導致紫外線穿過“防曬空洞”直達皮膚,對皮膚造成傷害。

根據Rayleigh scattering粒子散射原理,當粒子的粒徑大小與入射波長可比擬時,散射強度可達到最優,分散粒子粒徑約小于或等于紫外線波長的二分之一時,對紫外線的散射遮斷效果最強,對可見光透過率最高。目前廣泛使用的紫外線散射劑二氧化鈦粒徑小于50 nm,在紫外區透光率比早期的250 nm粒徑的二氧化鈦低,散射遮斷紫外線效果更好,并且在可見光下呈透明性,產品自然不假白。但是,二氧化鈦的原始粉末顆粒粒徑小,表面能高,易聚集成團,故二氧化鈦通常以聚集的分散粒子狀態存在。二氧化鈦最適宜原始粉末顆粒粒徑是10~15 nm,分散粒子粒徑是110~140 nm。氧化鋅也具備遮斷紫外線的效果,并且具有緩解皮膚刺激性和抗炎作用,因此常與二氧化鈦搭配使用,氧化鋅的最適原始粉末粒徑是20~30 nm,分散粒子粒徑是160~200 nm。

小粒徑的二氧化鈦和氧化鋅有一定的光化學活性,在光照射下發生氧化、異構化等生成自由基,導致皮膚受損,并且過小的粒子會滲透入皮膚甚至駐留在皮膚內[1]。為了抑制小粒徑粉體的光化學活性和提高其分散效果,常采用表面包裹法對其進行表面處理,使其惰性化的同時改變表面特性,親油或親水,增加粉體在基質中的分散性。

2 乳化劑的選擇原則

防曬霜中乳化劑的乳化分散作用是影響防曬霜防曬指數的重要因素之一。紫外線吸收劑難以分散且易析出,紫外線散射劑易聚集,在防曬霜中如果發生紫外線防護劑析出、聚集,或者兩種紫外線防護劑發生簇擁則會直接降低防曬指數,因此所選擇的乳化劑應使紫外線防護劑在體系里保持穩定、均勻地存在,適合的乳化劑應當能減少紫外線防護劑的聚集、簇擁,并使其在皮膚上良好分散及鋪展,同時,選擇的乳化劑應在機械力的幫助下將分散相分散得更均勻,形成的液滴粒徑更小,且界面膜更牢固,產品更穩定。

親油乳化劑可以提高產品的抗水性,從而提供更好的防曬保護[2]。無論W/O型防曬霜或是O/W型防曬霜,微小顆粒狀的紫外線散射劑均是在外相中更容易被加入,但由于其金屬表面性質,加入至水相時,隨著涂抹水分蒸發會出現粉體開裂,導致防護膜出現“防曬空洞”,從而降低防曬指數。因此,將紫外線散射劑表面做疏水化處理,加入至油相,而親油乳化劑能將疏水化的紫外線散射劑向油相一側展開,提高了疏水化紫外線散射劑在油相中的穩定性。

HLB 值差別大的兩種乳化劑的復合乳化劑,除了可以設計出不同HLB值外,所形成的復合乳化劑膜的界面強度比單一的乳化高,穩定性更好[3]。這是由復合乳化劑的結構帶來的性質,復合乳化劑分子結構呈球—棒狀,親水基短而粗如球,親油基細而長如棒,在使用單一乳化劑時,因為親水基頭的空間位阻,乳化劑分子在油、水界面排列、堆砌密度低,導致穩定性低,當兩種HLB值差別大的復合乳化劑存在時,HLB值小的乳化劑具有更小的親水基頭,能繞過HLB值大的乳化劑的親水基頭在O/W界面排列,并且HLB值小的乳化劑更接近油相,HLB值大的更接近水相,形成兩種分子間隔、錯位排列,獲得更高的堆砌密度,從而增加界面強度,得到更好的穩定性。

在防曬霜乳化劑的選擇中,選擇可以形成層狀凝膠結構或液晶結構的乳化劑以及非離子乳化劑[4-6]。

根據以上理論,應選擇乳化能力強、親油的復合乳化劑。本試驗以復合乳化劑的HLB值為指標,從親油(HLB值范圍在3~6)往親水(HLB值范圍在8~16)調節,確定既能滿足有W/O型防曬霜高防曬指數,也具備O/W型防曬霜清爽、透氣膚感的復合乳化劑HLB值。

3 配方設計

3.1 復合乳化劑的設計

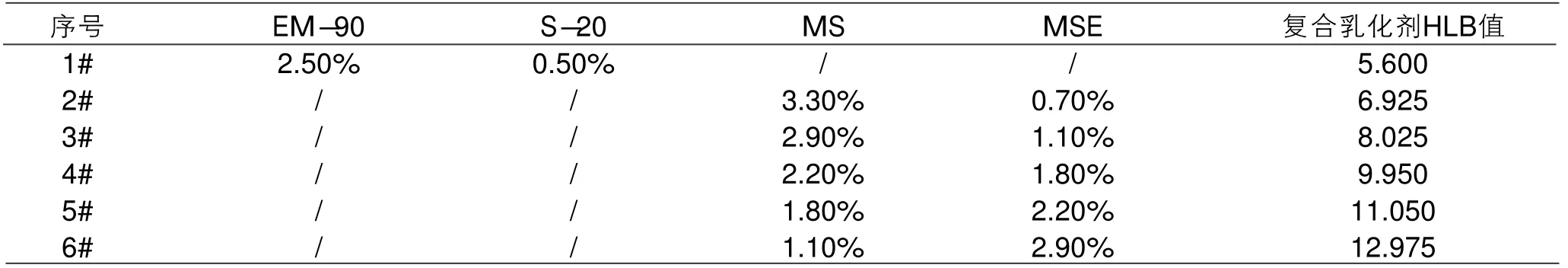

本試驗選擇鯨蠟基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷(簡稱EM-90,HLB值約為5)與山梨醇酐單月桂酸酯(簡稱S-20,HLB值約為8.6)搭配,甲基葡糖苷倍半硬脂酸酯(簡稱MS,HLB值約為5)與PEG-20甲基葡糖苷倍半硬脂酸酯(簡稱MSE,HLB值約為16)搭配作為研究對象,通過不同搭配比例得到不同HLB值,固定紫外線防護劑種類和用量,用紫外法和體外法檢測防曬指數,觀察復合乳化劑不同HLB值對防曬指數的影響,并考察各基質防曬霜的穩定性。復合乳化劑搭配比例及得到的HLB值見表1。

表1 復合乳化劑搭配比例及復合乳化劑HLB值

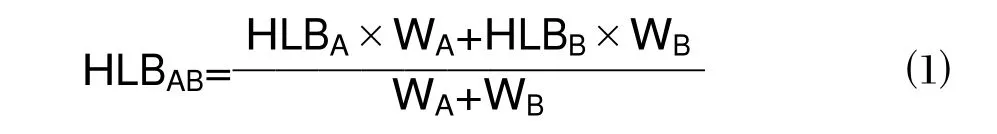

復合乳化劑的HLB值計算公式如下[7]:

式⑴中:

HLBAB——復合后的乳化劑HLB值;HLBA——乳化劑A的HLB值;HLBB=乳化劑B的HLB值;WA——乳化劑A的質量;WB——乳化劑B的質量。

3.2 防曬霜試驗配方設計

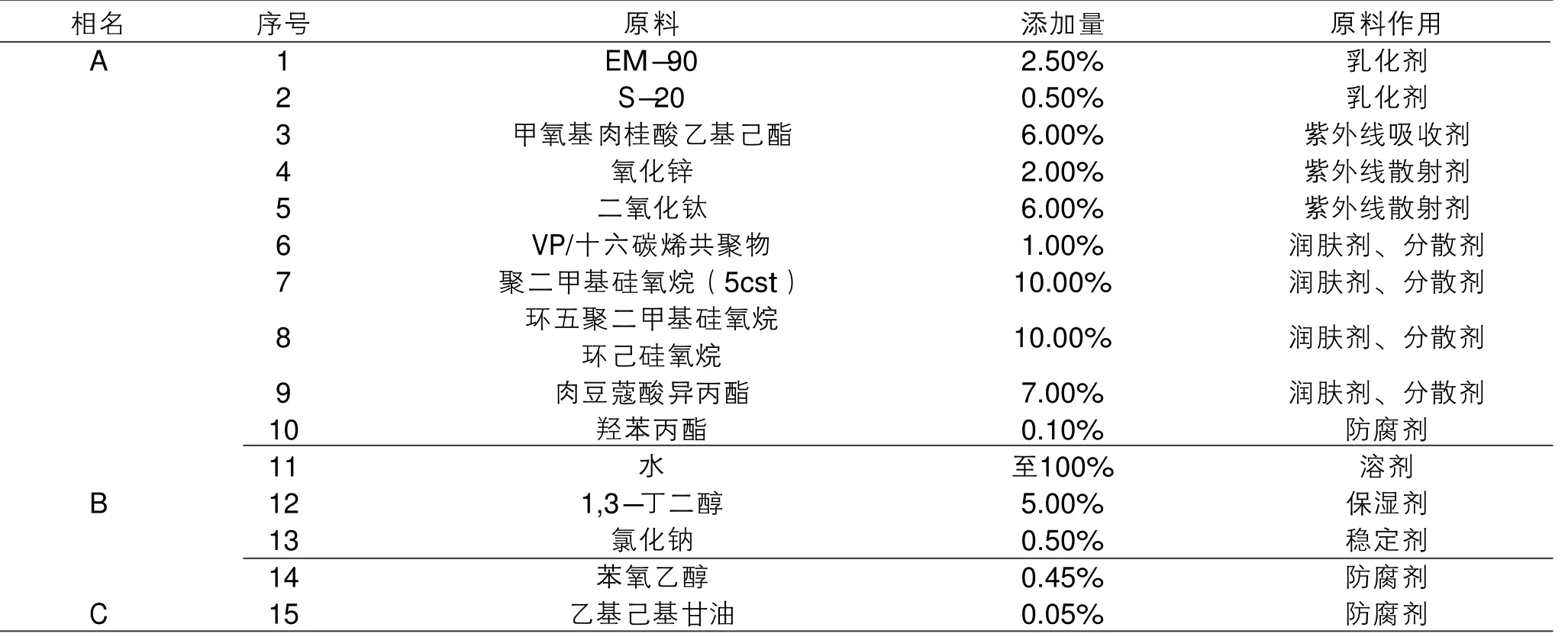

3.2.1 EM-90/S-20 防曬霜配方設計,見表2。

表2 EM-90/S-20防曬霜配方

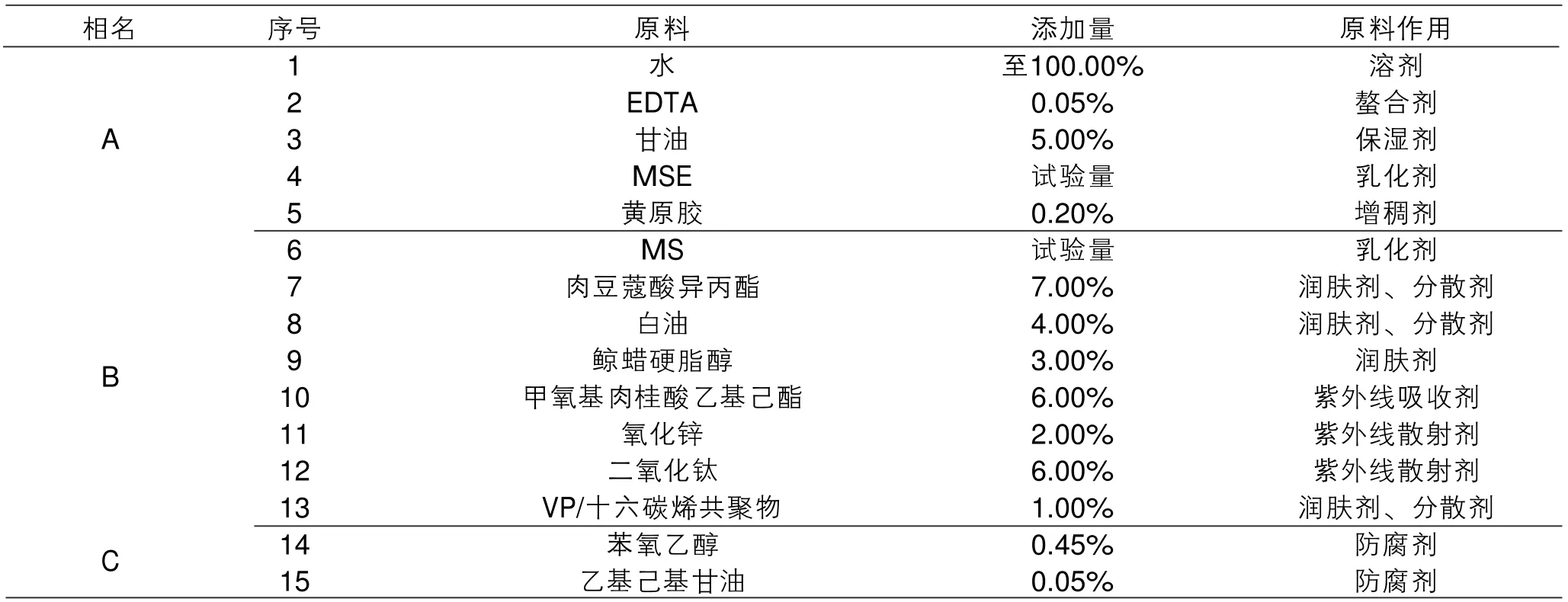

3.2.2 MS/MSE 防曬霜配方見表3。

表3 MS/MSE防曬霜配方

4 實驗

4.1 試驗儀器

電子天平:余姚市金諾天平儀器有限公司;增力電動攪拌器:金壇市新航儀器廠;數顯恒溫循環水浴鍋:常州國華電器有限公司;實驗室高剪切乳化機:上海易勤機電設備有限公司;離心機:上海盧湘儀有限公司;電熱恒溫干燥箱:上海精宏實驗設備有限公司;電冰柜:青島海爾特種電冰柜有限公司。

4.2 樣品制備

4.2.1 W/O 型乳化體系的制備

準確稱量A相原料放入燒杯中,加熱至55~65 ℃,停止加熱,待A相原料熔融成均勻液體時,將氧化鋅、二氧化鈦分散加入A相中,混合均勻待用。領取燒杯,準確稱量B相原料,攪拌下加熱至55~65 ℃,停止加熱待用。將B相緩慢加入A相中,并在3000 r/min下均質5 min,均質后在55~65 ℃繼續攪拌15 min,降溫至50 ℃,加入C相,繼續攪拌繼續降溫至30~35 ℃,出料。基于EM-90/S-20的特性,含該復合乳化劑的防曬霜按照 W/O型乳化體系制備方法制備。

4.2.2 O/W 型乳化體系的制備

燒杯中加入適量水,在攪拌下依次將A相原料,加熱至75~85 ℃,停止加熱保持攪拌,待用。另取燒杯,準確稱量B相原料,加熱至75~85 ℃,停止加熱,待B相原料熔融成均勻液體時,將氧化鋅、二氧化鈦分散加入B相中,混合均勻待用。將B相加入A相中,并在3000r/min下均質5min,均質后在75~85 ℃保持攪拌30 min,降溫至60 ℃,加入C相,保持攪拌繼續降溫至30~35 ℃,出料。基于MS/MSE的特性,含該復合乳化劑的防曬霜按照O/W型乳化體系制備方法制備。

4.3 穩定性測試

4.3.1 離心穩定性測試

分別將1~6#樣品離心,25 ℃,離心速度2000 r/min,30 min,離心后觀察油水分離情況。

4.3.2 耐熱穩定性測試

預先將干燥箱調節到40 ℃,取1~6#樣品裝好并密封,放置干燥箱內,24 h后取出恢復至室溫觀察外觀,恢復至室溫后觀察膏體油水分離情況。

4.4.3 耐寒穩定性測試

預先將電冰柜調節到-8 ℃,取1~6#樣品裝好并密封,放置電冰柜內,24 h后取出恢復至室溫觀察外觀。恢復至室溫后觀察膏體與試驗前差異。

4.4.4 涂抹膚感測試

取相同劑量的1~6#樣品,在清洗干凈的手臂內側均勻地涂抹至完全吸收,記錄膚感。

4.4 防曬指數測試

4.4.1 紫外法

紫外法能在一定程度上評估紫外線防護劑的紫外吸收能力[8],樣品委托第三方檢測公司用紫外法測試290~400 nm波段內最大吸光度Aλmax。

4.4.2 體外防曬指數測試

樣品委托第三方檢測公司測試體外防曬指數。

5 性能測試結果

5.1 穩定性測試結果

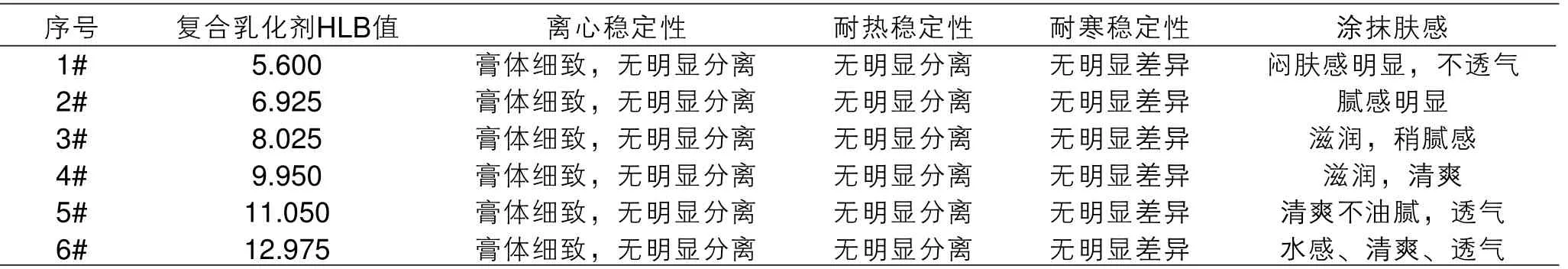

穩定性按QB/T 1857—2013《潤膚膏霜》標準進行考察,考察24 h穩定性,結果見表4。

表4 1~6#防曬霜穩定性試驗結果

結果表明:1~6#防曬霜穩定性測試后外觀無明顯改變,性質穩定;涂抹膚感隨HLB值的降低,膩感逐漸增加,透氣性差。鑒于紫外線防護劑的性質特殊,應增加穩定性的考察時間和增強穩定性的考察條件,故本試驗防曬霜的穩定性有待進一步考察。

5.2 防曬指數測試結果

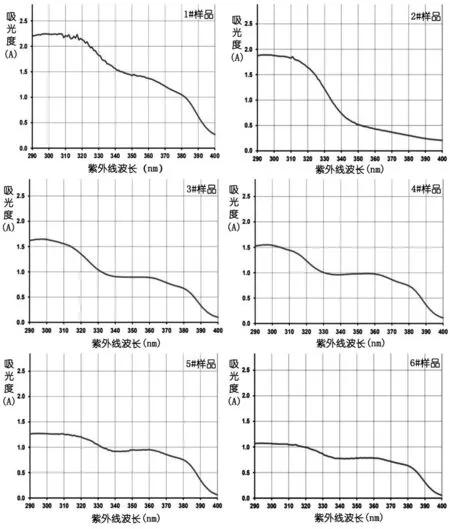

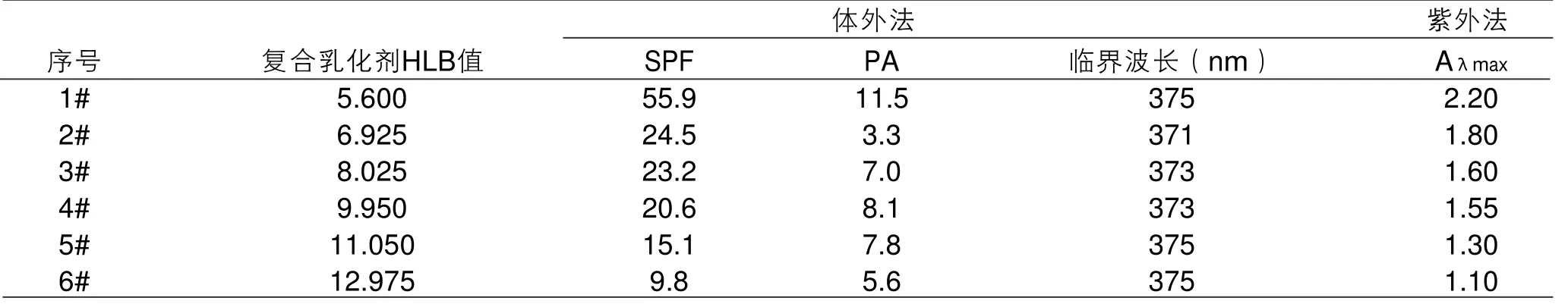

紫外法和體外法實驗結果見表5,吸收曲線見圖2。

圖2 1~6#防曬霜紫外線吸收曲線

6 討論

6.1 體外法試驗結果與討論

體外法測得的SPF和PA值見表5,數據表明:由EM-90/S-20配制的W/O型防曬霜(1#樣品)防曬指數比MS/MSE配制的O/W型防曬霜高;MS/MSE配制的O/W型防曬霜隨著復合乳化劑的HLB值的升高,SPF值逐漸降低,PA值先升后降。

表5 體外法與紫外法試驗結果

本試驗選用的甲氧基肉桂酸乙基己酯為紫外線吸收劑,對280~330 nm紫外線有吸收作用,在311 nm處有最大吸光度,是典型的UVB紫外線防護劑;紫外線散射劑二氧化鈦經硅和聚二甲基雙重表面惰性處理后疏水,分散粒徑約為130 nm,對280~350 nm紫外線有散射作用;氧化鋅經硅烷表面惰性處理后疏水,分散粒徑約為200 nm,對280~390 nm紫外線有散射作用。

W/O 型防曬霜油相和3種親油紫外線防護劑均在外相,當產品在皮膚表面鋪展時,首先釋放出油相和紫外線防護劑,在復合乳化劑輔助下直接將油相和紫外線防護劑鋪展成連續無“防曬空洞”的防護膜,而O/W型防曬霜的油相和親油紫外線防護劑被復合乳化劑包裹在內的內相,鋪展時是外相攜帶著內相鋪展,在外相水分和其他可揮發的物質蒸發后,剩余的油相和紫外線防護劑鋪展成膜。相比之下,直接鋪展更容易得到厚度均一、連續且無“防曬空洞”的防護膜,故實驗樣品中W/O型防曬霜的防曬指數比O/W型防曬霜的高。

在O/W型防曬霜中,低HLB值的復合乳化劑含有相對多的親油乳化劑,親油乳化劑幫助疏水紫外線防護劑分散成粒徑小、粒徑分布窄的小液滴,從而使其在防曬霜中趨向單層、連續排列,增大在防曬霜中的表面積,最后使得防曬霜在皮膚上鋪展成厚度均勻、連續的、無“防曬空洞”的防護膜,得到高防曬指數。但是復合乳化劑的HLB值不是越低越好,表5數據顯示HLB值從6.925至8.025時,SPF降低較緩,但PA提升較大;而當HLB值從8.025至9.950時,SPF猛然下降,而PA小幅度提升,這可能是復合乳化劑的HLB值與需要被乳化的油相所需HLB值相差較大造成,具體原因需進一步考察。

體外法所得臨界波長均≥370 nm,與試驗設計方案吻合,該基質具有廣譜防曬,表明復合乳化劑HLB值的改變,對紫外線防護劑的吸收光譜范圍影響不大。

6.2 紫外法實驗結果與討論

從圖2可看出,本試驗2種乳化體系基質在紫外線波長于290~400 nm之間時,Aλmax>1,即對紫外線有一定的過濾作用,并且吸光度隨著復合乳化劑HLB值的提升而降低,說明親油紫外線防護劑在低HLB值的復合乳化劑體系中對紫外線吸收有更強的吸收。

7 結論

綜上所述可以得出:⑴在相同紫外線防護劑種類和用量下,由EM-90/S-20制得的W/O型防曬霜具有高防曬指數,但存在膚感較重、悶膚感強的不足。⑵MS/MSE制得的O/W型防曬霜雖然防曬指數低,但與DSM SUNSCREEN OPTIMIZER?防曬指數計算機模擬器計算出的防曬指數(SPF為22.8,PA為5.2)相差不大,由此可推測MS/MSE制得的O/W型防曬霜的防曬指數可信賴。⑶綜合防曬霜的涂抹膚感和防曬指數,MS/MSE制得的O/W型防曬霜最適復合乳化劑HLB值為8~10,在此范圍內同時滿足較高防曬效果以及O/W型乳化體系清爽、透氣的膚感。