“雙減”政策下教育出版發展動向

陳潔 陳琪

【摘要】“雙減”政策下,教育需求從地震的教培行業涌入教育出版業,對教育出版的發展帶來了機遇與挑戰。“雙減”直接影響著教育出版的教材教輔布局,而素質教育、智能硬件、托管政策等新興賽道同樣推動著教育出版的內容素質化升級、數字融合及服務轉向。面對“雙減”帶來的教育新生態,教育出版應以優質內容打造為基點,以紙數融合的教育服務為抓手,參與構建良好的教育出版生態。

【關鍵詞】“雙減” 教育出版 融合出版 教育生態

【中圖分類號】G230 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2022)6-026-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.6.005

基金項目:中央高校基本科研業務費專項資金資助

作者信息:陳潔(1981— ),女,浙江瑞安人,博士,浙江大學文學院教授、浙江大學數字出版研究中心執行主任、浙江大學出版社常務副總編輯、副總經理,浙江大學學報人文社科版執行副主編,主要研究方向:數字出版、文學出版;陳琪(1999— ),女,浙江泰順人,浙江大學文學院博士研究生,浙江大學數字出版研究中心科研助理,主要研究方向:數字出版、現當代文學。

2021年7月,教育部發布“雙減”系列政策,就減輕義務教育階段學生作業及校外培訓負擔提出意見,省級政府落實教育職責,致力于打造更良好的教育生態。政策發布后,業界、學界普遍關注到教育培訓(以下簡稱教培)行業的地震,而淡化了與K12教育緊密聯系的教育出版業所受的影響。教育出版是與教育、學習、教培相關的出版,按照遞進階段分為基礎教育出版、高等教育出版與職業教育出版,本文所指教育出版為針對K12階段的基礎教育出版。減輕作業負擔作為“雙減”之一直接影響著教育出版對教材教輔的布局,而減負后補位的學生自主學習、校內課后服務及規范教培產生的余震都間接地在教育出版領域激起層層漣漪。“雙減”政策對教育出版產生了怎樣的影響?帶來了怎樣的機遇與挑戰?教育出版如何在政策指導下實現高質量發展?本文試探究上述問題,豐富“雙減”政策在出版業落地的研究視點,并為教育出版發展提供有價值的參考。

一、“雙減”政策下教培激蕩及教輔出版余震

“雙減”一減學生作業負擔,二減校外培訓負擔。后者引發了教培行業的地震,而前者和教輔出版直接掛鉤。教培沒落而教育需求持續存在,“雙減”對教育出版的直接影響在于涌入出版業的教育需求和減負下教輔的優化升級新要求。

1. 教培沒落下的教育需求轉向

過去幾年在教培行業的井噴式發展中,教育的商業屬性喧賓奪主,掩蓋了文化屬性而使教育變質,一度通過給家長販賣焦慮造成學生繁重的學習負擔。“雙減”政策實施較為徹底的變革旨在規范教育亂象,減輕學生、家長重負。相較過往難以落實的減負政策,“雙減”從學校、教培、家庭多方入手,從資本流入、辦學時空、營銷推廣等多方面遏制學科類校外教育培訓的不良發展,刺穿了高度資本化、變質膨脹的教培市場泡沫。

政策推翻了教培的多米諾骨牌,教育本身及教育需求依舊存在,部分將流入教育出版行業。如果將教育出版視作對知識內容編碼進而貯存、傳播的過程,那么閱讀接受相應是解碼,教育培訓在其中則扮演著解碼中介角色,在內容解碼的基礎上做深度加工再傳授給受眾,進而降低學習難度、豐富知識結構。過往教育出版與教培在知識傳播過程中前后銜接,于受眾而言,學科類培訓加速了教材教輔等出版物的理解與吸收,在知識接收過程中屬于增值服務。學科類培訓沒落了,對教育出版所編碼的知識的解碼需求仍然存在。

教培中介的取締對承擔編碼功能的出版的影響至少有兩方面:其一,自主學習及課后服務的補位對編碼怎樣的知識、如何編碼提出了更高要求,教育出版的內容生產要更貼合受眾理解以適配自學需要;其二,由單純教育內容生產到涉足教培,即“出版+教育+教學”,或將成為教育出版的需求轉向。在解碼中介消失后,教育出版將承擔起輔助解碼的功能,如教材教輔類圖書生產配套的解讀視頻以配合受眾的教育需要。在教育出版涉足教培的過程中,教育出版與教培機構的合作空間也在增加。多年的教育實踐使教培積累了高質量的內容資源、可供利用的用戶數據及雄厚的師資力量,這些資源若經過出版社的規范與優化重新利用,則能實現多方共贏。

2. 減負下教輔出版的余震

全面壓減作業總量和時長的意見看似將撼動教輔出版,但減負政策的緩沖、“雙減”與應試教育現狀的錯位將教輔數量的震動控制在合理范圍內。持續多年的減負倡導下,校內教輔已獲得較大程度精簡與規范,使教輔出版不至于同教培般驟然從頂峰跌落。再者,教育政策及現狀的彌合存在時間差。在應試教育現狀及社會競爭面前,過往的減負政策難以真正落實,“雙減”政策也無法一蹴而就。政策和現實的錯位下,部分自主學習及課后服務時間將投入教輔類圖書以緩解這種錯位下的焦慮,短期內或許將增加教輔等學習資料的需求。

作為教育出版大頭的教輔出版,其數量受多種因素影響未必會大幅下降,而質量升級勢在必行。其一,教輔選題及內容編排的素質導向。從應試教育到素質導向,題海戰術編排的教輔已無法滿足學生的需求,教輔類圖書要注重方法的指導、思維的培養而非應試技巧習得。其二,教輔類圖書要兼顧基礎和進階要求,實現學習彈性與分層。針對各年段特點,在合理的時長內圍繞書本內容及課堂教學進行內容生產,實現鞏固知識、診斷學情的基礎目標。教育講究因材施教,此外還應設計分層次的進階模塊,讓學生在彈性選擇與組合中達成個性化的進階要求。其三,在教培的解碼功能被砍斷后,教輔類圖書的配套視頻出版應當補位以輔助知識解碼,按需配套生產,嚴控質量,在成本把控、視頻審核等方面優化升級。其四,數字化評議教輔大有可為。數字評議教輔可借助大數據及內容分析等技術走向智能化,發揮作業診斷、鞏固、學情分析功能,與教學形成聯動,并提供行之有效的作業及教學提升策略,精準地減輕課業負擔。

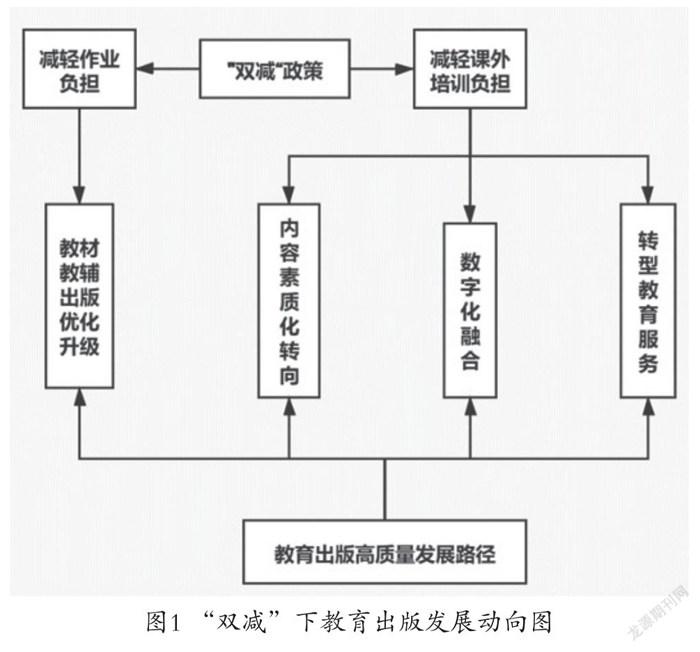

二、“雙減”新賽道及教育出版入局的內在要求

學科類教育是教育行業最大的市場,也是過往教育培訓機構競爭的主戰場,對應的教材教輔出版是教育出版的重要板塊。“雙減”關閉了學科類校外培訓的大門,在教培行業紛紛謀求轉型之際,教育行業涌現了素質教育、職業教育、智能硬件、托育等賽道,對教育出版深耕教育領域提出了進階要求(見圖1)。

1. 素質教育導向下的內容素質化轉向

“雙減”政策的底色是素質教育,通過減輕應試學習負擔讓學生有更多時間精力投入提升綜合素質的活動中,開拓思維、激發潛能,實現素質化全方位發展。素質教育導向對教育出版提出了內容素質化轉向的要求,具體將表現為K12階段素質培育、家庭教育類圖書的需求提升。一方面,增加的自主學習時間及課后服務在為素質類教培機構提供機會的同時,更催生了素質培育類圖書的需求,涵蓋人文藝術、科普知識、閱讀鑒賞、勞動實踐等各個方向。在素質類圖書中,人文與科普是兩類重點布局,多家出版社計劃由此著力。廣西教育出版社計劃將人文類、科學類圖書作為開發重點,[1]以應對“雙減”下的素質化內容轉向。浙江大學出版社文學類有豐子愷美育系列、國學啟蒙、經典誦讀等布局,此外近期正同浙江大學計算機學院合作研發科普編程繪本,以滿足兒童日益高漲的科普閱讀需求。在發力類目高度相似的情況下,可結合出版社資源、地域文化特點、學生需求差異等做出特色精致的好書。

另一方面,學校教育壓力部分轉移至家庭,低幼年級家長需要承擔更多教育、引導、陪伴的責任,或將進一步打開親子讀物、家長教育類圖書的市場。綜觀喜馬拉雅、懶人聽書等頭部有聲書平臺,兒童欄目下面向家長的育兒讀物播放量不俗。輕量的有聲書能嵌入各類碎片化場景,緩解中年人周旋于工作及育兒之間的重壓,有望成為高滲透的家庭教育類圖書出版形式。山東教育出版社旗下“小荷聽書”有聲產品目前在全終端上線,內含家庭教育、學習拓展、課外閱讀等24個精品欄目,[2]專業團隊精心打造的有聲書將為家庭教育提供更多可能。

教培機構也在發力素質教育賽道,與教育出版各有千秋。教育主陣地回歸學校,以應試教育為主的學校在素質教育上積累較少,課后服務便為非學科校外培訓提供了機會。教培機構布局素質教育的主要優勢在C端用戶積累,以及正在打開的B端市場。相較之下,教育出版的素質轉向優勢主要在于優質內容積累。盡管教培轉型迅速,但多為倉促之舉,教研人員及內容均未經過實踐檢驗,而素質類教育出版物一直都有,因此教育出版當下的任務是在既有基礎上做好做精。

2. 智能硬件東風推動數字融合

“雙減”顛覆了教培領域,處于教育行業震中的教育智能硬件反而將延續熱勢,迎來發展的東風。近年來,在政策引導及K12教育繁榮的背景下,教育智能硬件領域迅速擴張,成為教育硬件企業、互聯網巨頭、科技公司等各方角逐的熱門賽道。目前市場上的教育智能硬件所承載的內容多為數字化教材教輔,數量有限的學科類培訓課程可做合理調整,因此“雙減”本身對硬件產業的影響并不大。而教育智能化、信息化的政策導向不會變,疫情加速了教育數字化,提升了家長及學生對在線教育的接受度,教育智能硬件產業發展向好,將成為教育領域重點發力的板塊。

內容及服務是教育出版業進軍智能硬件的入場券。在AI算法加持的智能3.0階段,內容及服務將取代硬件升級成為智能硬件產品的核心競爭力。過往智能硬件產品的主要內容供應商為教育公司,在教培行業沒落的情勢下,教育出版有望作為數字內容供應商分得教育智能硬件行業的一杯羹,因為教育出版擁有豐富的內容資源,能適配學生的多樣化需求,教材教輔實現學校教學的鞏固提升,人文藝術、歷史百科、科技實踐等內容能夠滿足素質類閱讀需要。

實現優質內容的數字融合是使豐富的教育出版內容資源同智能硬件接軌的重中之重。新冠肺炎疫情加速了教育出版數字化的步伐,但數字融合程度較低,仍處于淺層階段,多數產品本質上仍是電子書,無法提供多樣化的在線學習服務。教育出版的數字融合應從兩方面著手。其一是內容與媒介形態的融合。生產與硬件適配的數字內容形態,以紙質內容為基點,研發涵蓋圖文、音視頻、動畫等多媒體的數字出版產品,而非簡單的紙質內容電子化。其二是內容與服務的融合。智能硬件涵蓋了海量數字內容,僅將學生接入知識的海洋而不輔以精準的服務只能帶來迷惘與無所適從,過猶不及。因此,教育出版的數字融合應當以用戶需求為導向,在內容生產的基礎上提供數字化教育服務,如學情畫像、精準推送、線上閱讀會、交流社群等。

3. 以課后服務為契機轉型教育服務

教育出版一直以來深耕內容,為滿足教育市場需求、實現自身的多樣化發展,由內容生產供應轉向教育服務是大勢所趨,涉足托管等課后服務就是轉型契機之一。一直以來新華書店都有托管類活動,伴隨著學生課后及節假日托管話題的升溫,近期書店托管服務成為熱點。除了書店憑借書香空間、特色活動在托管界崛起外,教育類出版社立足豐富的教育內容資源亦大有可為。青島出版社耕耘教育出版幾十年,2021年8月響應“雙減”政策號召,成立青版少兒成長中心,致力于提供素質教育和課后服務。

教育出版拓展課后服務的首要競爭者是教培機構。好未來在政策發布后較早地推出托管品牌“彼芯”,涵蓋自主作業、動手思維、專業體能訓練等服務內容。依托學科類培訓基礎、素質產品研發、優質的員工隊伍,教培機構布局托管的優勢不言而喻,面臨的挑戰也不小。現階段的托管轉型屬于倉促之舉,尚未形成高質量的課后服務體系和可盈利的商業模式,“彼芯”目前仍處于燒錢鋪市場的階段。學科類基礎是把雙刃劍,在易于擴科的同時,若在托管過程中打輔導擦邊球易被納入監管。

相較教培機構,教育出版業從事教育服務有其天然優勢。一是有專業的教育出版物作為服務延伸的內容基礎。以教材出版為例,紙質教材是傳統教育出版的核心產品及教學活動的支持基礎,以紙質教材為依托開發相應的教學產品及服務是教育出版的獨到的優勢。人民教育出版社研發的第三代數字教材就是以紙質教材為依托開發的嵌入音視頻、動畫等多媒體的融媒體數字教材,同時提供人機交互、學習數據統計分析等多種教學服務。二是具備豐富的教育作家、專家資源。其不僅能為容納優質內容與服務的教育產品開發提供專業指導,還可開展名家交流、公益課堂、閱讀分享等特色活動。三是書店、少年中心等實體場所營造了書香場景氛圍,不同于教培機構的競爭環境,利于閱讀學習、特色活動、素質教育的開展。2020年濟南新華書店開展漢服特色活動,店內設置漢服體驗區、主題書架、兒童古風成長館、禮樂音像區等,讓讀者在多樣活動中感受古風熏陶,培養傳統文化底蘊。四是便于搭建展演平臺和賽事活動,[3]為學生提供素質實踐和成果展示機會。

三、“雙減”背景下教育出版高質量發展的路徑

“雙減”政策下教育行業涌現的素質教育、智能硬件、托管等方向對教育出版提出了內容素質化升級、數字融合、轉型服務的要求。基于教育新業態,教育出版應立足優質精品內容,推出數字融合的產品及服務,并以平臺為依托鏈接教育生態,進而實現教育出版的高質量發展。

1. 優質內容打造素質教育出版精品

就教育出版而言,無論多么豐富的產品形態、創新的技術應用都離不開內容本身。因此教育出版高質量發展首先要立足優質內容打造素質教育出版精品,從出版理念、體系構筑、內容引領三方面著手。

(1)以立德樹人理念指導素質化內容出版。“雙減”下教育出版內容素質化導向以培養高素質社會主義接班人為目標,需要在內容出版全程貫徹立德樹人理念。2020年習近平總書記在給人民教育出版社老同志的回信中寫道:“緊緊圍繞立德樹人根本任務,堅持正確政治方向,弘揚優良傳統,推進改革創新,用心打造培根鑄魂、啟智增慧的精品教材。”[4]這為我國教育出版的發展指明了方向,以立德樹人為教育出版的目標,出版生產旨在培育高素質的社會主義接班人,服務于教育現代化和教育強國建設的頂層設計。出版理念及價值判斷對出版物生產和教育導向至關重要。以教輔出版物為例,若推行應試教育,則以題海戰術編排設計的教輔出版物將生產出批量的“做題機器”;而若倡導素質教育,則因材施教、育人導向的教輔出版物將成為助力學生全面發展的精神食糧。教育出版首先要明確立德樹人的價值定位,把握教育規律,將素質化倡導融入出版產品內容、形態及服務研發設計的各方面,從而創造出“培根鑄魂、啟智增慧”的素質教育精品。

(2)跨學科知識融通構筑素質教育內容體系。跨學科知識的交叉融通是素質教育的底色,應以豐富的多學科知識構筑素質內容體系。知識的跨學科交叉有利于“雙減”素質教育導向下學生的全面發展,更接軌國家產業發展的高層次人才需求。教育類圖書出版要注重多學科知識的交叉互滲,加強文學藝術、舞蹈音樂、歷史民俗等知識板塊間的內容鏈接、促進知識流動擴容,以多媒介融合形態關聯跨學科知識,豐富其呈現,最終連點成面,使受眾構筑較為完整的內容體系,適配全面多元的發展需求。《藏在地圖里的中國歷史》是山東省地圖出版社出版的地理歷史繪本,該書以地圖記錄中國歷史變遷,涵蓋地形地貌、風土人情、歷史事件解說,使讀者在融匯地理、歷史、人文等跨學科知識的同時也鍛煉了信息提取分析及辯證思考的能力。

(3)歷史文化及兒童科普增強素質價值引領。素質化內容布局有諸多細分方向,歷史文化與科普,一者沉淀過去,一者面向未來,應成為素質內容出版的重點。2021年8月以來,規范青少年“飯圈”文化及網絡游戲時長的通知相繼發出,背后是部分青少年在現代聲色文化下沉溺乃至迷失的隱憂。教育在青少年的三觀形成中發揮著重要的引導作用,而教育出版作為教育的重要板塊應增強內容的價值引領。五千年的歷史積累的璀璨傳統文化、革命及社會主義建設中涌現的優秀前輩,沉淀的精神氣魄都是育人的饕餮盛宴。教育出版可推出特色兒童主題出版物,回歸歷史、聚焦現實,通過傳播歷史沉淀的精神文化資源幫助青少年樹立正確的三觀,從而抵擋外界侵蝕,成長為全面發展的社會主義好青年。如現代教育出版社2021年陸續推出“文化符號話中國”“小故事大哲理”“中國夢”等青少年主題出版系列圖書,[5]在提升青少年德育及愛國教育方面卓有成效。

除去回歸歷史文化的主題出版,面向未來發展的科普也應引起重視。兒童科普讀物的生產有其特殊性,既要專業又要有趣,可根據各年齡段學生特點和閱讀偏好細分生產,如針對低幼年段的親子繪本、動畫、短視頻,針對中高年級的電子讀物、交互游戲等,以期提升兒童科學文化素質。在內容上,努力突破自然科學、衛生健康、安全教育等常見選題的桎梏。2021年少年兒童出版社聯合知乎打造了兒童科普繪本《知乎版十萬個為什么》,該書嘗試給“為什么掃地機器人不會迷路”“為什么要垃圾分類”等兒童眼中的新時代問題以新時代的答案,①因契合日常生活場景、融入時代之思及人文精神而廣受好評,引爆廣告業及出版業,為出版業創新科普內容提供了啟示。

2. 數字融合服務助力智慧教育出版

“互聯網+”趨勢、教育信息化深度應用、教育現代化發展新理念及素質化人才培育目標都對教育出版業提出了轉型智慧教育出版的升級要求。[6]智慧教育出版的實現需從內容數字化融合、內容與精準服務的融合兩方面著力。

(1)打造紙數融合的全媒體內容矩陣。“雙減”政策提出要整合線上教育教學資源以提供優質的線上學習服務,滿足學生自主學習需求。自主學習時間增加有可能助推教輔產品需求上升,但課外書等教育類出版物卻未必迎來春天,因為紙質圖書及純電子書不足以吸引在互聯網中成長的一代的注意力,因此要基于新生代媒介消費習慣及內容偏好,打造紙數融合的全媒體內容矩陣。

其一,針對教材教輔形成“紙數教材+數字課程+多功能數字資源”產品矩陣,覆蓋學生多元學習場景及多元化需求。紙質教材教輔服務于線下教學,力求凝練高效。數字課程涵蓋豐富的數字資源,注重跨學科知識融合,適配學生進階學習需求。在線課程要充分融合音視頻、動漫動畫等多媒體形態,激發學生學習興趣。多功能數字資源聚焦教學的全程把控,通過自主預習、在線題庫、考評系統、延伸閱讀等滿足學生在線教育需求,提高學習成效。如前文述及的人民教育出版社第三代數字教材就依托紙質教材優勢開發數字教材、智慧教學平臺、教師培訓與服務平臺等,融教材、數字資源、應用服務于一體。

其二,打造多媒介融合的教育類圖書形態,提供高質量的數字閱讀服務。這不僅要求紙質書、有聲書、視頻書等獨立形態產品的研發,更呼喚融音樂、視頻、漫畫、動畫等于一體的融合產品形態。2021年中國致公出版社聯合動漫公司及抖音科普團隊推出融合圖書《原來科學這么好玩》,此書融入漫畫、視頻、小實驗,調用多媒介而妙趣橫生,至今高居當當新書熱賣榜前列。再者,可以從出版內容資源出發,建立自媒體矩陣,兼顧品牌營銷及閱讀服務,覆蓋不同讀者的媒介使用習慣及特定場景下的即時需求。近年來四川少年兒童出版社打通公眾號、抖音、快手、小紅書等自媒體平臺,為讀者提供立體化的閱讀服務。

(2)提供精準適配的教育出版服務。“雙減”政策、“教育信息化2.0”都對教育出版提出了升級知識服務的要求。隨著大數據、5G、區塊鏈等技術的行業下沉,依托技術實現以內容為基礎、適配受眾需要的教育服務,即“內容+服務”成為教育出版發展的必然要求。

首先,提供全程參與的一體化教育解決方案。過往教育出版僅涉及教學內容供給,而對教師“教”的過程、學生“學”的效果一無所知。教育出版深入教育全程、提供一體化教育解決方案,則有利于動態把控教育現狀,使內容生產與教育實踐互為滋養。當前已有針對部分模塊提供教育服務的出版社,如湖南教育出版社旗下的教學互動平臺貝殼網聚焦于教師教學,主要提供教研備課、課程聽評、智能測評、名師課堂等服務。大象出版社致力于打造考試與教學測評服務系統,為各類教育模擬及官方測試提供全方位解決方案。[7]下一步,出版業應致力于研發真正的教與學一體化產品,創新教育出版服務模式,真正做到為老師提供備考、教學、學情分析、研究沉淀的教研服務,為學生提供涵蓋自主預習、在線測評、學習提升等模塊的全流程學習服務,基于學生及老師數據為教育有關部門提供數據分析決策、教育治理改進方案等服務。

其次,提供精確適配的個性化服務。出版講究標準出版物生產,而教育追求因材施教和個性化,教育出版的服務轉型要提升服務適配性,從而最大程度激發產品與服務的價值。一方面,以大數據形成的用戶畫像指導選題策劃、產品生產及服務研發,提高產品精細度及碎片化,以更靈活的組合形態適配受眾個性化需求。如猿輔導旗下系列數字教育產品借助語音數據庫、AI等技術,實時測評學生知識習得程度,基于精準的學習數據為學生提供系統完整的個性化智能型學習方案。[8]移動教材《7分鐘鍛煉法》《十分鐘英語》《每天3分鐘輕松科學育兒》等,基于用戶碎片化、場景化的內容消費傾向,融合微課、游戲等形態為用戶提供精準服務。[9]另一方面,利用人工智能、AR、VR等技術聚焦用戶學習狀態和交流互動,提升學習體驗。傳統出版下知識單向流通,而教育注重教與學的互動。智能教育出版融合出版與教育,學習體驗及雙向互動是達成精準服務的關鍵一環。具體而言,可利用相關技術打造數字交互課程,讓學生在互動參與中增進知識吸收;研發沉浸式虛擬數字資源應用于學科實驗、職業教育中的工業流程等,借助AR、VR等技術讓學生自主把握學習節奏,在沉浸式交互體驗中習得知識原理、激發學習興趣、提升核心素養。南方教育出版傳媒集團研發的AR教材、虛擬實驗室、VR資源庫等數字互動教學資源已得到廣泛應用,[10]為教育出版業提供了創新參考。

3. 依托平臺構建教育出版生態

“雙減”與“教育信息化2.0”都提出了建設教育教學平臺的要求。植根于平臺土壤,優質內容與精準服務的融合才得以生根發芽、枝繁葉茂。教育出版業應依托平臺整合教育內容及服務,推進教育產業鏈各環節的協同合作進而構建欣欣向榮的教育生態。

(1)發力教育平臺之爭。智能平臺是教育高質量發展的基礎,平臺經濟下教育出版業若想深耕在線教育領域,構建并做強平臺是必然選擇。于教育出版業而言,未建平臺者視自身發展狀況采取自建、合建或外包形式建設平臺,已建平臺者集中資源將其做強做大。具體可從如下方面發力教育平臺之爭。

首先,借助平臺深度融合教育資源及服務,形成“內容+平臺+服務”的教育產品格局。其一要通過優質內容及創新呈現做好內容與平臺的融合。高等教育出版社的“智慧職教”、中國人民大學出版社的“人大蕓窗”、機械工業出版社的“機工職教數字化平臺”均借助專業內容優勢造就平臺優勢。而鳳凰出版傳媒集團投資的鳳凰創壹開發仿真教學培訓課,通過VR、AR技術實現內容資源的交互呈現和仿真體驗,憑內容融合的獨創性廣受好評。其二要做好服務與平臺的融合,將服務思維嵌入平臺模塊設計,打造操作便捷、服務高效的智能教育平臺。以教學類平臺為例,可根據教學需求設計課堂直播、作業分析、學情方案、分享討論等功能模塊,從而提供課程資源存儲、教學分析、教學互動等服務。

其次,拓展音頻平臺,借助智能音箱嵌入家庭教育場景。教育類平臺多指向服務于教學的在線平臺。“雙減”帶來了家庭學習及自主閱讀,發力有聲平臺成為教育出版平臺發展的新思路。近年來耳朵經濟崛起,有聲書借助智能音箱嵌入幼兒啟蒙、親子伴讀、睡前故事等家庭教育場景。2018年以來我國智能音箱市場增勢迅猛,目前已有1.12億智能音箱用戶。教育出版業具有豐富的內容版權資源,且早已布局有聲書業,可視實際情況,通過與有聲平臺、智能音箱生產商合作乃至自建有聲平臺、智能音箱等,以智能音箱為家庭教育平臺輸出內容資源及服務,開辟智能教育新路徑。

再次,依托數據實現平臺內容及服務迭代。傳統教育出版產品或不具備內容更新功能,或更新速度極慢。平臺在某種程度上是一個龐大的數據庫,一頭連接內容,一頭連接用戶,依托內容數據積累了用戶數據。數據不僅能指導內容生產、實現內容與服務的精準適配,更可實現平臺自身、內容與服務的及時迭代升級。根據用戶數據對教育出版產品迭代,使內容更適配需求,服務更加貼切、有生命力,[11]“經由反復調整戰略,提高對知識產品的開發質率” ,進而推動教育出版產業升級。

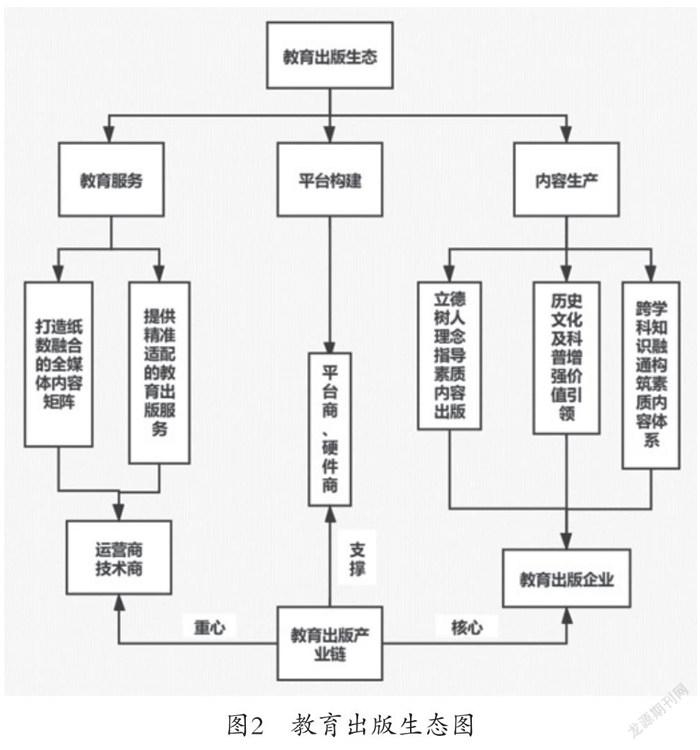

(2)推動構建教育出版生態圈(見圖2)。教育出版平臺在產品層面融合內容與服務適配用戶教育需求,而在產業層面,作為教育出版生態圈的基礎設施,連接著產業鏈中內容資源供應方、技術開發商、硬件商等各關鍵節點。從內容走向服務,再借助平臺走向生態圈構建,是教育出版發展的必由之路。生態圈是通過兼并、聯合生態中各參與者等形式建立的商業競爭系統,可規范不當競爭、挖掘新的盈利點,推動商業生態的可持續發展。[12]“構建以用戶需求為核心、精準知識服務為重心、5G技術為支撐的教育出版綜合服務生態圈,成為傳統教育出版產業發展的新方向。”[13]

教育出版生態圈的構建有賴高效協同的教育出版產業鏈。教育出版方要基于自己的優勢和不足找準定位,強化合作協同理念,推動產業鏈的跨界融合進而創新教育出版生態模式。網絡商為用戶提供穩定的教育網絡和更佳的網絡服務;硬件生產商研發能使數字教育產品應用體驗最優的智能終端;教育出版方牽頭智能化、交互性教育平臺的構建,提供豐富的教育內容資源及個性化教育服務。教育出版產業鏈同時也是一條價值鏈,每個節點都在為最終的出版物及服務做貢獻,提供增值服務,但一切價值增值以原始的內容價值為起點。這就需要教育出版業發揮核心引領作用,使數字平臺、網絡商、硬件商等產業鏈各核心環節各取所長形成產業聯動,內容與服務精準連接至用戶,實現教育信息資源的共享共建,推進教育現代化與信息化升級,共筑以內容為核心、服務為重心、平臺為支撐的可持續教育出版生態。

參考文獻:

[1] 袁舒婕, 范燕瑩. 教育出版人為自家產品“劃重點”[N]. 中國新聞出版廣電報,2021-09-27(008).

[2] 劉露. 融媒體時代少兒有聲讀物平臺發展策略——以“小荷聽書”平臺為例[J]. 出版廣角,2020(16):68-70.

[3] 范燕瑩. “雙減”下的微觀實踐[N]. 中國新聞出版廣電報,2021-08-23(005).

[4] 新華社. 緊緊圍繞立德樹人根本任務 用心打造培根鑄魂啟智增慧的精品教材[EB/OL]. [2021-09-09]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/202011/t20201130_502493.html.

[5] 范燕瑩,袁舒婕. 教育出版的“減”與“增”[N]. 中國新聞出版廣電報,2021-09-27(008).

[6] 阮懷偉. 傳統教育出版向智慧教育出版轉型的思考[J]. 出版參考,2021(3):43-45.

[7] 李敏怡. 出版單位數字教育出版轉型策略探析[J]. 科技傳播,2021(8):43-45.

[8] 鄒佩耘,周安平. 5G時代教育出版升級的機遇與困境[J]. 出版發行研究,2020(1):33-36.

[9] 謝清風. 教育出版高質量發展的六個向度[J]. 科技與出版,2021(1):37-40.

[10] 桑翔. 不忘本來、吸收外來、面向未來:新時代教育出版融合轉型探析[J]. 中國傳媒科技,2020(7):11-14.

[11] 孫海悅. 5G開啟出版融合發展新空間[N]. 中國新聞出版廣電報,2019-06-03(005).

[12] 何太極. 大話互聯網模式[M]. 北京:電子工業出版社,2016:67.

[13] 周啟毅. 構建生態圈:教育出版媒體融合發展探索與實踐[J]. 中國出版,2021(16):55-57.

Development Trends of? Educational Publishing in the Context of "Double Reduction" Policy

CHEN Jie, CHEN Qi(School of Arts, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Abstract: In the context of the "double reduction" policy, the demands for education have pumped into the educational publishing industry from the "shocking education" and training industry, presenting opportunities and challenges to the development of educational publishing. "Double reduction" directly affects the layout of teaching materials for educational publishing, while the emerging niche markets, such as quality education, intelligent hardware, and hosting policies also promote the quality upgrading, digital convergence and service transformation of educational publishing. Facing the new ecology of education, educational publishing should be based on the creation of high-quality contents and take part in the construction of a good education publishing ecology, with the convergence of printing and digital education services as the starting point.

Key words: "double reduction"; educational publishing; publishing convergence; education ecology