近距離傾斜煤層群上保護層開采對沿空留巷的影響研究

王海瑞

(晉能控股煤業集團 馬道頭煤業有限公司,山西 大同 037003)

保護層開采技術最早在我國東北、西南等高瓦斯礦區進行應用,該技術對于被保護煤層瓦斯治理具有很好的控制效果,常被應用于防治煤與瓦斯突出、實現煤層卸壓增透及高效瓦斯抽采等方面[1-4]。國內外學者針對保護層開采技術進行了大量的研究工作,但大多側重于保護層開采后對于被保護煤層的卸壓增透性影響,以及后續的瓦斯抽放工藝方面,而關于上保護層開采所形成的側向支承應力對于被保護工作面采掘空間圍巖應力環境的擾動影響研究甚少[5-7]。

近距離煤層群條件下,上保護層開采后遺留煤柱體的存在將會對被保護煤層的采掘造成嚴重影響,尤其對于被保護層工作面兩側平巷圍巖的應力擾動影響較大。當煤層存在一定的傾角時,上保護層開采后沿傾向方向在上、下兩側遺留煤柱體底板內所形成的應力擾動存在較大的差異性,這將導致被保護層工作面兩側平巷圍巖受力情況與水平煤層條件差異性較大[8-9]。當被保護層工作面采用沿空留巷工藝時,考慮到沿空側巷道采用充填墻體護巷,巷道圍巖應力環境更加復雜,因此對于上保護層工作面的布置合理性要求也進一步提升。

為此,結合崔家寨高瓦斯煤礦1112 工作面的具體地質條件,通過理論計算分析了上保護層工作面在原有布置方式下對于傾斜煤層底板的應力擾動影響,并通過數值模擬對于上保護層工作面的布置方式進行了優化研究,進而在1114 接續工作面內進行了工業性試驗。現場礦壓監測結果表明上保護層工作面優化后的布置方式對于1114 工作面下側沿空巷道圍巖變形起到了良好的控制效果,明顯改善了巷道圍巖的應力環境,為類似近距離傾斜煤層群條件上保護層合理設計提供了指導依據。

1 工程地質概況

1.1 工作面地質概況

崔家寨高瓦斯煤礦目前正在開采井田范圍內的南翼采區,其主采煤層為2#煤層。南翼采區內2#煤層水平標高為+922~+958 m,地面標高為+1 285~+1 312 m,平均埋深超過360 m。2#煤層可采厚度為2.6~3.8 m,平均可采厚度為3.2 m,煤層傾角變化范圍為15°~24°,平均煤層傾角為20°,屬于緩傾斜中厚煤層開采條件。該礦井絕對瓦斯涌出量為126.4 m3/min,屬于高瓦斯礦井。2#煤層上方存在厚度為0.9~1.7 m的1#煤層,其平均厚度為1.5 m,1#煤層的傾角變化范圍與2#煤層相似,變化范圍為13°~23°,平均煤層傾角為19°。2#煤層與其上方1#煤層之間垂直間距在6.2~12.6 m 之間變化,平均垂直間距Lm為10.3 m,屬于近距離煤層群開采。

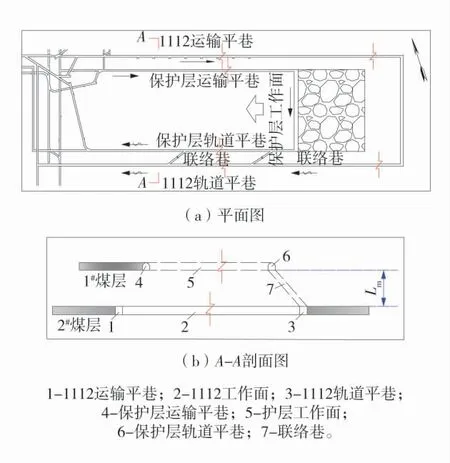

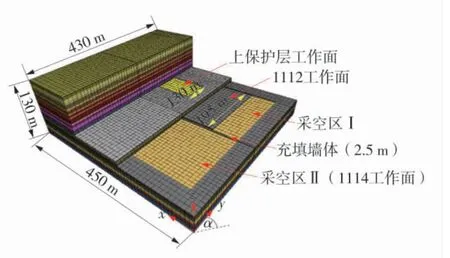

考慮到2#煤層埋深較大以及煤體內積聚有較多的瓦斯氣體,因此采用先行開采其上方的1#煤層對其進行卸壓增透預處理,進而為后續2#煤層的安全高效開采起到防治效果。1112 工作面沿傾向方向寬190 m,其上方的保護層工作面沿傾向方向寬120 m,且1112 工作面的軌道平巷側采用沿空留巷的開采工藝,所留設的護巷充填墻體寬度為2.5 m。1112 工作面平剖面布置示意圖如圖1。

圖1 1112 工作面平剖面布置示意圖Fig.1 Plane and section layout of 1112 working face

1.2 巷道礦壓顯現情況

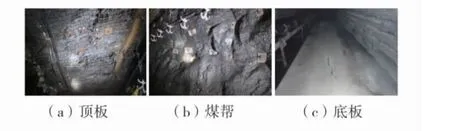

上保護層的開采雖然能夠起到減輕1112 工作面受瓦斯災害影響的風險程度,但位置布置不合理時也會嚴重影響到1112 工作面兩側平巷的圍巖應力環境,造成1112 工作面回采期間兩側平巷礦壓顯現劇烈、支護困難等問題。圍巖表面變形破壞情況如圖2,1112 軌道平巷礦壓觀測情況如圖3。

圖2 圍巖表面變形破壞情況Fig.2 Deformation and failure of surrounding rock surface

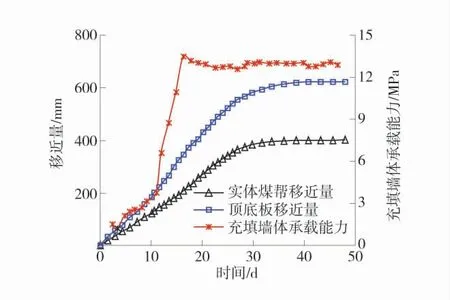

圖3 1112 軌道平巷礦壓觀測情況Fig.3 Ground pressure observation of 1112 track entry

由圖2(a)可知,1112 軌道平巷頂板巖層較為破碎,工字鋼梁受頂板下沉擠壓變形嚴重,局部巖層離層嚴重造成支護錨桿拉斷而失效;1112 軌道平巷實體煤幫(圖2(b))煤體多處內鼓嚴重,造成了幫部錨網兜網嚴重,說明實體煤幫承載應力較大;1112 軌道平巷底板(圖2(c))雖然前期采用C15 混凝土進行了底板硬化處理,但在較高的支承應力作用下依舊發生了嚴重的底鼓現象,致使硬化處理過的底板出現大范圍的裂縫,對巷道正常生產運輸造成了一定程度的阻礙作用。

由圖3 可知,現場多個測站監測數據的平均值表明,1112 軌道平巷在留巷30 d 后圍巖變形趨于穩定,此時1112 軌道平巷頂底板移近量最大值為801 mm,實體煤幫移近量最大值為403 mm,巷道圍巖變形收斂嚴重,對于后續1112 軌道平巷的安全高效服務造成嚴重阻礙;同時關于護巷充填墻體承載受力監測數據的平均值表明,護巷充填墻體在1112 軌道平巷留巷16 d 時承載能力達到最大值,為13.5 MPa。充填材料標準試件實驗室測試的最終抗壓強度為15.2 MPa,可見護巷充填墻體的承載受力最大值與最終抗壓強度的比值已高達0.89,充填墻體受力環境較差,容易在較高的支承應力作用下發生失穩破壞。

2 上保護層開采影響下底板受力分析

2.1 力學模型

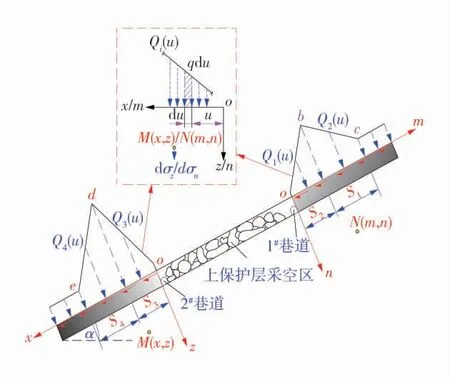

當對傾角為α 的上保護煤層進行開采后,將會在上保護層采空區四周形成側向支承應力。沿著上保護層工作面傾向方向做橫向剖面,將其簡化為平面應變模型進行力學分析。可知在上保護層采空區上、下兩側將會形成側向支承應力,此側向支承應力的存在將會導致保護層底板內應力環境發生改變。傾角為α 的上保護煤層開采后,上保護層采空區兩側的側向支承應力分布力學簡化模型如圖4。

圖4 上保護層采空區側向支承應力簡化力學模型Fig.4 Simplified mechanical model of lateral support stress in goaf of upper protective layer

根據圖4 可知,上覆巖層在上保護層采空區上、下兩側所形成的側向支承應力可分解為垂直于煤層的垂向應力和平行于煤層的橫向應力,其中垂向應力將會直接對煤層底板產生影響。假設上保護層采空區上側1#巷道位置處埋深為H1,下側2#巷道位置處埋深為H2,上覆巖層的平均密度為ρ,上、下兩側側向支承應力的應力集中系數分別為kb和kd,煤層傾角為α。在上保護層采空區上側建立mon 坐標系,將上側的側向支承應力簡化為線性條件,垂向應力由σn1線性增加到上峰值b 點處的σn2,然后再降低至c 點處的原巖應力σn3,其各拐點位置處的應力具體表達如式(1)。

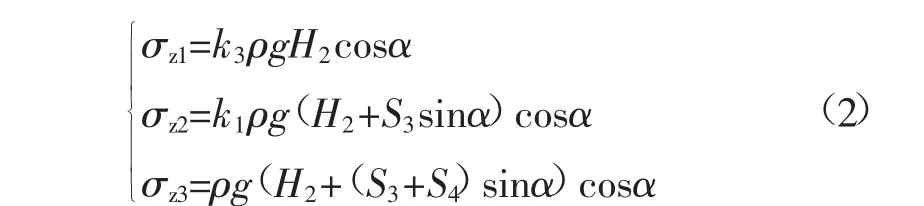

同理,在上保護層采空區下側建立xoz 坐標系,同樣將下側的側向支承應力簡化為線性條件,垂向應力由σz1線性增加到下峰值d 點處的σz2,然后再降低到e 點處的原巖應力σz3,其各拐點位置處的應力具體表達如式(2)。

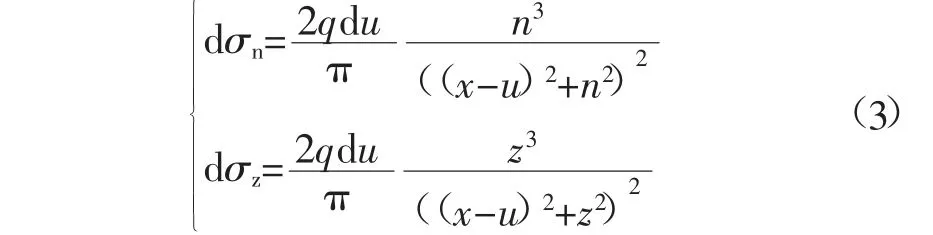

由彈性力學理論可知[10-12],假設煤巖體為均質且各向同性空間半無限平面體,則上保護層采空區兩側所形成的側向支承應力的微小垂向壓力載荷qdu 對煤體中任意一點N(m,n)或者M(x,z)造成的垂向應力影響如式(3)。

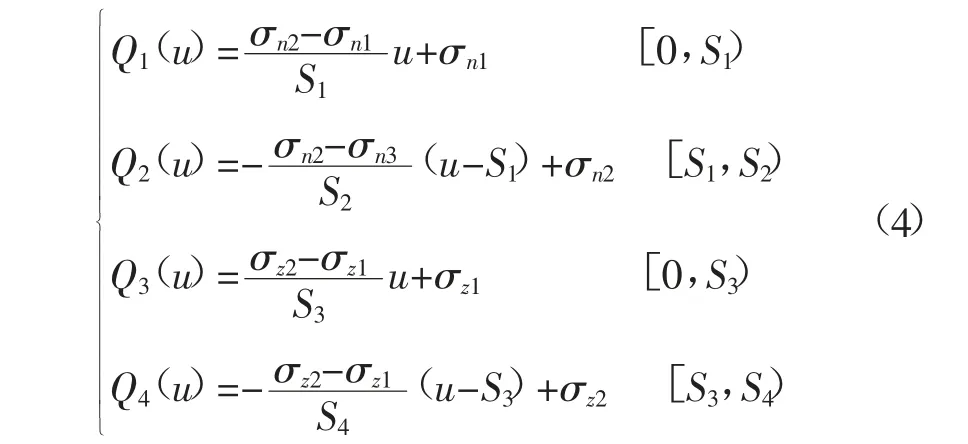

對上保護層采空區上、下兩側所形成的側向支承應力,按照區間范圍分別求出ob 段、bc 段、od 段和de 段用u 表示的壓應力函數,如式(4)。

式中:S1、S2、S3、S4分別為側向支承應力相鄰兩拐點垂直投影點間距離。

在mon 坐標系和xoz 坐標系中,應用式(3)對ob 段、bc 段、od 段和de 段積分并將式(4)代入,可得到上保護層采空區上、下兩側煤層及底板內任意一點的垂向應力,如式(5)。

在已知1#巷道和2#巷道位置處埋深H1和H2、覆巖平均密度ρ、側向支承應力集中系數kb和kd、側向支承應力相鄰兩拐點垂直投影點距離S1~S4大小的情況下,解算式(5)即可繪制出傾角為α 時上保護層采空區上、下兩側煤層及底板內垂向應力等值線云圖。

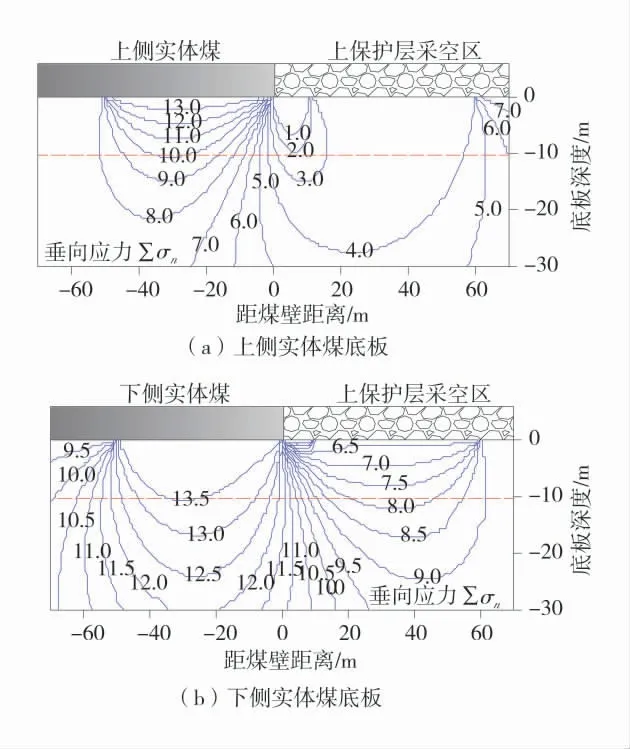

2.2 底板受力分析

以圖1 的1112 工作面上保護層為工程背景,取覆巖平均密度ρ 為2.5 t/m3,煤層傾角α 為19°,1#巷道(保護層運輸平巷)和2#巷道(保護層軌道平巷)位置處埋深H1和H2、分別為362 m 和392 m,并根據現場工程實測數據得知側向支承應力集中系數kb和kd分別取值為1.65 和1.05,側向支承應力相鄰兩拐點垂直投影點距離S1~S4大小分別為25、20、30、25 m。將具體參數值代入式(5)并利用Matlab 軟件[13]解算,繪制出的上保護煤層開采后底板垂向應力演化云圖如圖5。

圖5 上保護煤層開采后底板垂向應力演化云圖Fig.5 Diagrams of vertical stress evolution of floor after mining of upper protective coal seam

由圖5(a)可知,上保護層采空區下方底板整體應力環境較好,垂向應力∑σn在底板內10.3 m 深度位置處保持在4.0 MPa 以內,遠小于應有原巖應力9.3 MPa,說明上保護層采空區對于下方底板應力環境起到明顯改良作用,使得此區域底板整體應力值較小;而上側實體煤底板內10.3 m 深度位置處垂向應力∑σn保持在9.5~10.5 MPa 之間,較應有原巖應力略大,說明上側實體煤所承載的側向支承應力對于下方主采2#煤層應力環境的改變影響較小,對于此區域內1112 運輸平巷掘巷期間圍巖應力環境的影響較小。由圖5(b)可知,上保護層采空區下方底板整體應力環境較好,垂向應力∑σn在底板內10.3 m 深度位置處保持在7.5 MPa 以內,小于應有原巖應力10.1 MPa,說明上保護層采空區對于下方底板應力環境起到改善效果,使得此區域底板整體應力值較小;而下側實體煤底板內10.3 m 深度位置處垂向應力∑σn大于13.5 MPa,較應有原巖應力大,說明上側實體煤所承載的側向支承應力對于下方主采2#煤層應力環境的改變影響較大,對于此區域內1112 軌道平巷掘巷及留巷期間圍巖應力環境的影響較大,容易造成巷道圍巖礦壓顯現嚴重,圖2 和圖3 的1112 軌道平巷現場礦壓觀測結果也驗證了理論計算分析的正確性。

3 上保護層工作面位置優化模擬分析

3.1 三維模型的建立

根據圖1 的1112 工作面與其上保護層的相對位置關系,并結合相關地質勘探鉆孔柱狀圖資料,采用FLAC3D軟件[14]建立三維模型,所建模型的長×寬×高=450 m×430 m×130 m,模型中1112 工作面沿傾向方向寬為190 m,上保護層工作面沿傾向方向寬為120 m,1112 工作面兩側平巷的長×高=4 200 mm×3 200 mm,其中1112 軌道平巷的護巷充填墻體寬度為2.5 m,模型傾向傾角α 定為20°。三維模型的建立如圖6。

圖6 三維模型的建立Fig.6 Establishment of a 3D model

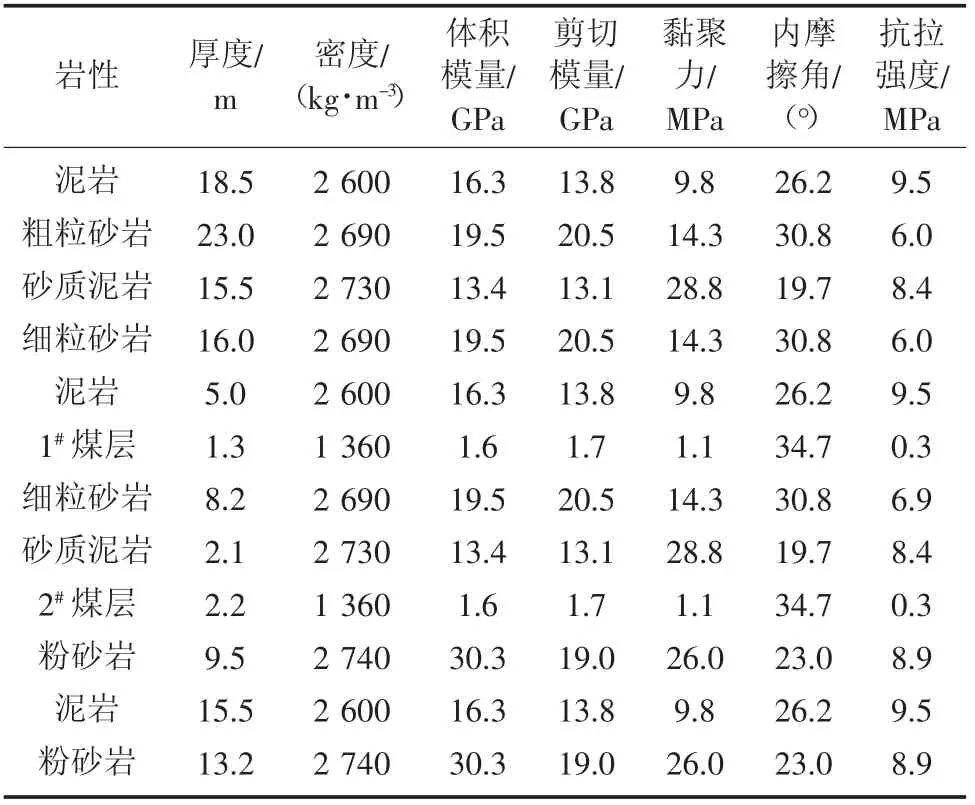

對圖6 所建立的三維模型四周邊界進行水平位移約束,對模型底面邊界進行水平和垂直位移約束,同時在模型上表面施加等效均布載荷6.8 MPa。所建立的三維模型整體采用Mohr-Coulomb 本構模型,重力加速度設置為10.0 m/s2,側壓系數λ 值參考礦方地應力測試結果取值為1.3。所建立的三維模型中煤巖層賦值參數見表1。

表1 煤巖層物理力學參數表Table 1 Physical and mechanical parameters of coal and rock strata

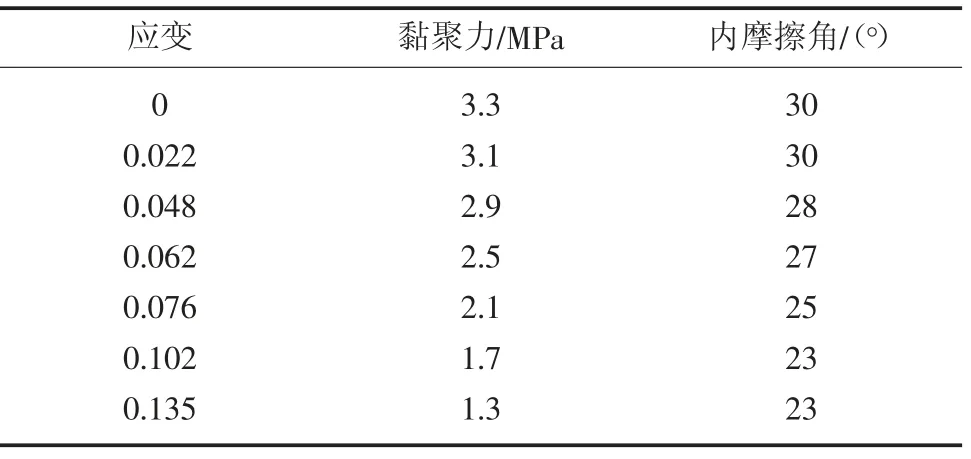

圖6 三維模型中充填墻體采用應變軟化本構模型[15-16],其體積模量、剪切模量、密度和單軸抗壓強度等參數根據實驗室標準試件(φ50 mm×100 mm)單軸壓縮試驗測試而獲得,分別取值為1.90 GPa、1.45 GPa、1 100 kg/m3和13.1 MPa。其黏聚力和內摩擦角等參數應用試錯法[17-18]獲得,即對比標準試件數值模擬和實驗室測試的應力-應變曲線,當其兩者應力-應變曲線吻合程度較高時,可以得到1組最優的黏聚力和內摩擦角隨應變變化的參數值,黏聚力和內摩擦角與應變變化關系表見表2。

表2 黏聚力和內摩擦角與應變變化關系表Table 2 Relationship between cohesion,internal friction angle and strain

3.2 數值模擬結果

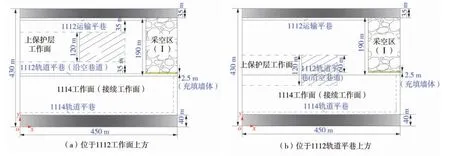

根據圖6 所建立的三維模型,進行數值模擬運算,模型計算步驟為:①初始原巖應力計算→②掘進保護層運輸平巷和軌道平巷→③回采上保護層工作面→④掘進1112 運輸平巷和軌道平巷→⑤回采1112 工作面→⑥沿空留巷→⑦回采鄰近接續工作面。通過改變上保護層工作面布置位置,分別數值模擬研究了上保護層工作面位于1112 工作面和1112軌道平巷上方時對于1112 工作面采掘空間圍巖的應力擾動情況。上保護層工作面2 種不同布置方案如圖7。

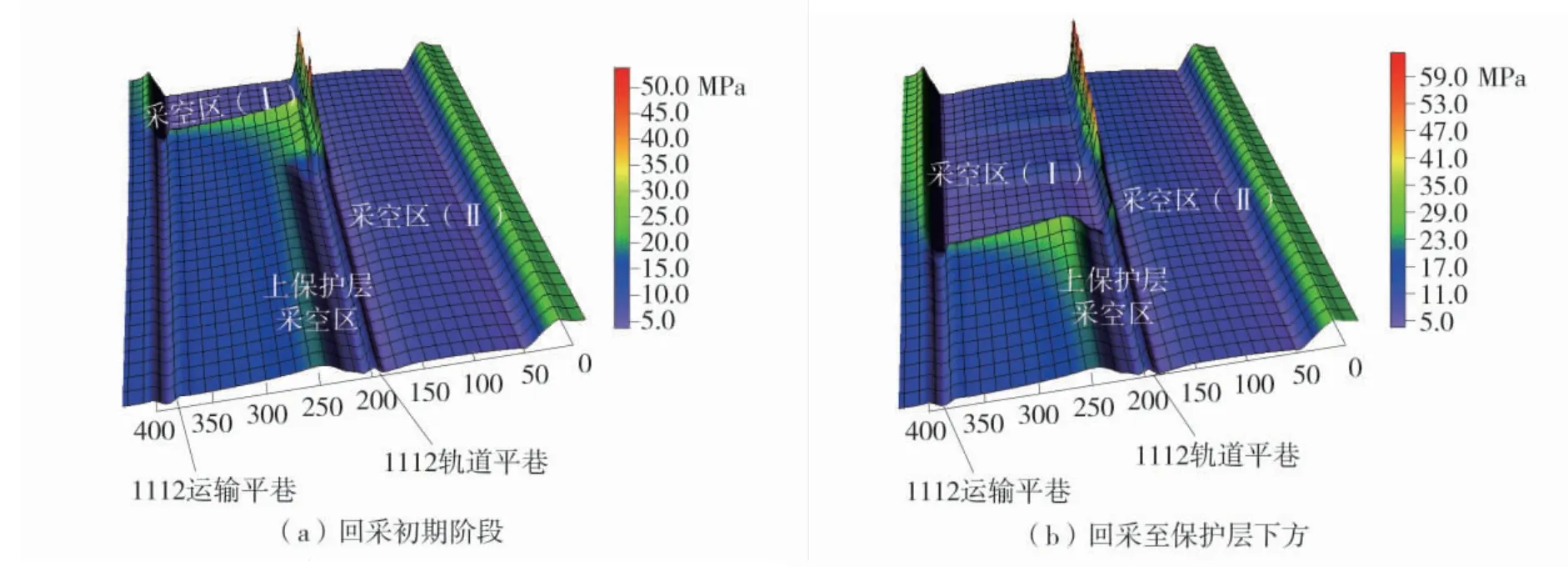

針對圖7(a)和圖7(b)2 種不同的上保護層工作面布置方案,分別數值模擬了1112 工作面采掘空間圍巖的垂直應力空間演化規律,上保護層工作面位于1112 工作面上方如圖8,上保護層工作面位于1112 軌道平巷上方圖9。

圖7 上保護層工作面兩種不同布置方案Fig.7 Two different layout schemes for working face of upper protective layer

圖8 上保護層工作面位于1112 工作面上方時圍巖垂直應力空間演化Fig.8 Spatial evolution of vertical stress of surrounding rock when the working face of upper protective layer is above the working face 1112

圖9 上保護層工作面位于1112 軌道平巷上方時圍巖垂直應力空間演化Fig.9 Spatial evolution of vertical stress of surrounding rock when the working face of upper protective layer is located above the 1112 track drift

從圖8(a)可知,回采初期階段1112 工作面未推進至上保護層采空區下方,此時在工作面下端頭位置處應力集中程度較大,最大峰值應力為57.3 MPa,且1112 軌道平巷整體圍巖應力值較大。從圖8(b)可知,當1112 工作面推進至上保護層采空區下方時,此時工作面下端頭位置處應力集中程度進一步增大,最大峰值應力為62.5 MPa,且1112 軌道平巷整體圍巖應力依舊保持在較大值。綜合分析可知,現有上保護層布置方式不能夠實現對于工作面下端頭煤體以及沿空側1112 軌道平巷圍巖的整體卸壓作用,反而還會進一步增加煤巖體的承載應力值,而對于上側的1112 運輸平巷圍巖應力值影響較小,這一數模模擬結果與前述現場礦壓顯現情況以及理論計算分析結果吻合性較高。因此1112 工作面回采期間礦壓顯現多集中于下側沿空巷道內,這將導致巷道圍巖支護控制困難,且不利于沿空留巷工藝的實施。

從圖9(a)可知,回采初期階段1112 工作面未推進至上保護層采空區下方,此時在工作面下端頭位置處應力集中程度較大,最大峰值應力為52.7 MPa,且1112 軌道平巷整體圍巖應力值較大。從圖9(b)中可知,當1112 工作面推進至上保護層采空區下方時,此時工作面下端頭煤體以及沿空側1112 軌道平巷圍巖的整體卸壓效果顯著,1112 軌道平巷整體圍巖應力值較小,而峰值應力最大值位置處于工作面煤體深部。綜合分析可知,優化后的上保護層布置方式能夠實現對于工作面下端頭煤體以及沿空側1112 軌道平巷圍巖的整體卸壓作用,有利于下側沿空巷道圍巖支護控制以及沿空留巷工藝的實施,而1112 工作面煤體深部存在的高應力不會對支護強度相對薄弱的1112 軌道平巷造成影響,同時對配備有液壓支架高強度支撐的工作面影響也較小。

4 現場工業性應用

現場當1112工作面的接續面即1114 工作面回采期間,將其上保護層工作面按照圖7(b)布置于1114 軌道平巷上方,并通過液壓支架上的KJ216 頂板動態在線監測系統對1114 工作面回采期間的工作阻力進行監測,同時在1114 軌道平巷內布置測站對圍巖變形量進行監測[19-21]。

4.1 液壓支架工作阻力監測

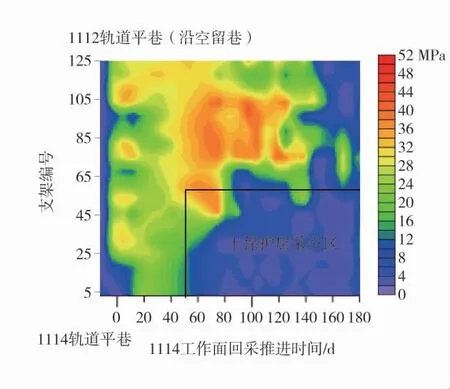

隨著1114 工作面的回采推進,工作面內液壓支架工作阻力監測云圖的演化規律如圖10。

由圖10 可知,隨著1114 工作面初始回采推進,當1114 工作面位于上保護層采空區影響范圍之外時,工作面內液壓支架的工作阻力整體高于24 MPa;隨著1114 工作面進一步的回采推進,當1114 工作面位于上保護層采空區影響范圍之內時,此時工作面內液壓支架的工作阻力在靠近1114 軌道平巷的下側整體低于12 MPa,而在靠近1112 軌道平巷(沿空留巷)的中、上側整體高于36 MPa。工作面內液壓支架工作阻力監測結果表明1114 軌道平巷(沿空留巷)圍巖受上保護層采空區卸壓影響,其圍巖整體應力環境良好,這與上述數值模擬結果相一致。說明對上保護層工作面布置方案優化調整后,能夠有效實現對工作面下側煤體的整體卸壓,進而有益于沿空留巷工藝的實施。

圖10 1114 工作面內液壓支架工作阻力監測云圖Fig.10 Cloud chart of working resistance monitoring of hydraulic support in working face 1114

4.2 1114 軌道平巷圍巖礦壓觀測

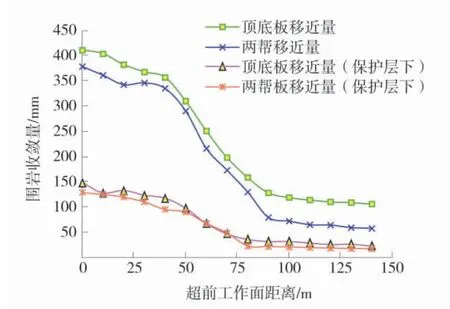

1114 工作面回采期間,對超前工作面的1114軌道平巷(沿空留巷)圍巖變形量進行觀測,分別在上保護層采空區卸壓影響范圍內、外各布置3 組間隔20 m 的測站,1112 軌道平巷圍巖變形監測曲線如圖11。

圖11 1112 軌道平巷圍巖變形監測曲線Fig.11 Deformation monitoring curves of surrounding rock in track entry 1112

由圖11 可知,當1114 軌道平巷未受到上保護層采空區卸壓影響時,其圍巖頂底板收斂量最大為411 mm,兩幫移近量最大為379 mm,整體圍巖變形較為嚴重;而當1114 軌道平巷受到上保護層采空區卸壓影響時,此時圍巖頂底板收斂量最大為147 mm,兩幫移近量最大為129 mm,降幅分別高達為64.1%和66.0%。此時巷道圍巖整體變形較小,圍巖所處應力環境良好,說明對上保護層工作面布置方式優化調整后能夠有效實現對1114 軌道平巷圍巖的整體卸壓效果。

5 結 語

1)理論計算分析了近距離傾斜煤層群上保護煤層開采后底板內受力情況,指出上保護層采空區下方底板整體應力環境較好;上保護層采空區兩側實體煤下方底板受采空區側向支承應力影響整體應力環境較差,且下側實體煤下方底板應力值要遠高于上側實體煤下方底板應力值。

2)數值模擬研究指明上保護層工作面位于1112軌道平巷(沿空留巷)上方時能夠實現對于1112 工作面下端頭側煤體以及沿空側1112 軌道平巷圍巖的整體卸壓作用,有利于下側沿空巷道圍巖支護控制以及沿空留巷工藝的實施。

3)現場于1114 接續工作面回采期間進行了現場工業性試驗,結果表明當上保護層工作面位于1114軌道平巷(沿空留巷)上方時,受上保護層采空區卸壓保護影響,靠近1114 軌道平巷的下側工作面內液壓支架工作阻力整體較低,且1114 軌道平巷圍巖整體變形量較小,說明對上保護層工作面布置方式優化調整后對于被保護煤層的安全高效開采效果顯著。