基于《中國藥典》傳統外來中藥現狀分析探討新外來中藥研究對策

張睦焓 王林元 吳振斗 費文婷 張建軍 王淳 李俊潔 孫佳琦 代亞楠 喬璽 葉丹妮

外來藥物引入始于商周時期,我國首部藥學專著《神農本草經》就有薏苡仁等6種外來藥物的記載。首部外來藥物專著《海藥本草》系統介紹了胡椒、丁香、安息香等96種外來藥物。明代李時珍所著的《本草綱目》中記載了西紅花、豆蔻、鎖陽等96種外來藥物。但是晚清“閉關鎖國”以及民國“廢止舊醫”嚴重制約了中醫藥的發展,外來藥物的引入也處于停滯狀態。新中國成立之后,對外來天然藥用資源的認識和研究逐漸增多,主要是將歷史上記載的砂仁、豆蔻、沒藥等100多種外來中藥資源規范了標準,分別納入《中國藥典》《中華人民共和國衛生部進口藥材標準》以及各種地方標準等中藥材標準,使其成為中藥品種的重要部分。

《中國藥典》(2020版)收載56種外來中藥,其中55種為中華人民共和國成立之前傳入中國的傳統外來中藥,水飛薊在2005年被收入《中國藥典》。本文對55種傳統外來中藥的引入情況、現代發展進行調研分析,歸納總結存在問題,為其發展提出相關對策,同時也啟示新外來中藥引入我國后的發展方向。

1 研究藥典記載的外來中藥可以為引入新外來中藥提供依據

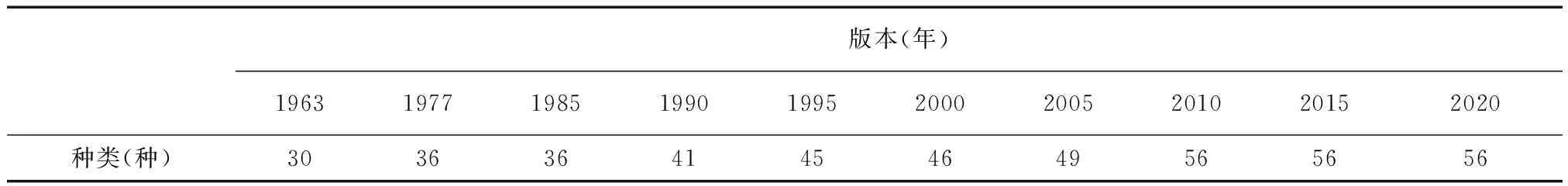

外來中藥的引入和使用自古有之,我國首部官修本草《新修本草》記載了28種域外藥材,而在《中國藥典》的發展中,1953年版記載有安息香、番瀉葉、豆蔻、牽牛子、檳榔、辣椒、薄荷等中藥提取物,但并無中藥藥性的相關內容。從1963年版收載30種開始,《中國藥典》漸有外來中藥的身影,且數量逐年升高,2010年版達到峰值,為56種。2015年版、2020年版收載外來中藥情況同2010年版(見表1)。

表1 《中國藥典》不同版本收載的外來中藥數量統計

《中國藥典》是國家藥品標準體系的核心,是國家及中藥行業的最高典范。《中國藥典》中外來中藥的收載量約占中藥材總數的10%,肯定了外來中藥的歷史作用與地位,反映了外來中藥的重要性。這啟發學者們可以開展更多的外來中藥研究,與時俱進不斷規范地豐富中醫藥資源。

2 外來中藥的沿革發展

“周時天下太平,越裳獻白雉,倭人貢鬯草。”鬯草即藥草,這說明商周時期就有外來藥物的引入。從張騫出使西域的絲綢之路開始,大量外來藥物以商品、貢品、禮品等形式輸入我國,如東漢時期的《神農本草經》記載了薏苡仁等外來中藥。唐代通過遣唐使的交流,朝鮮、越南等國的藥物進入我國。五代十國時期,波斯商人李珣編寫了包含96種外來藥物的《海藥本草》,這是首部外來藥物專著,詳細描述了外來藥物的產地、性狀、功用。宋代海上絲綢之路進入繁盛時期,此時不僅有單味外來中藥的應用,還有成方制劑的記載。元明清時期,外來中藥逐漸具備藥食兩用的特點,《本草綱目》等中醫藥典籍也大多成書于此時,外來中藥發展至此,已具備完整的中藥藥性與應用經驗。現代,英國李約瑟博士在《中國科學技術史》中也介紹了大量的外來中藥。

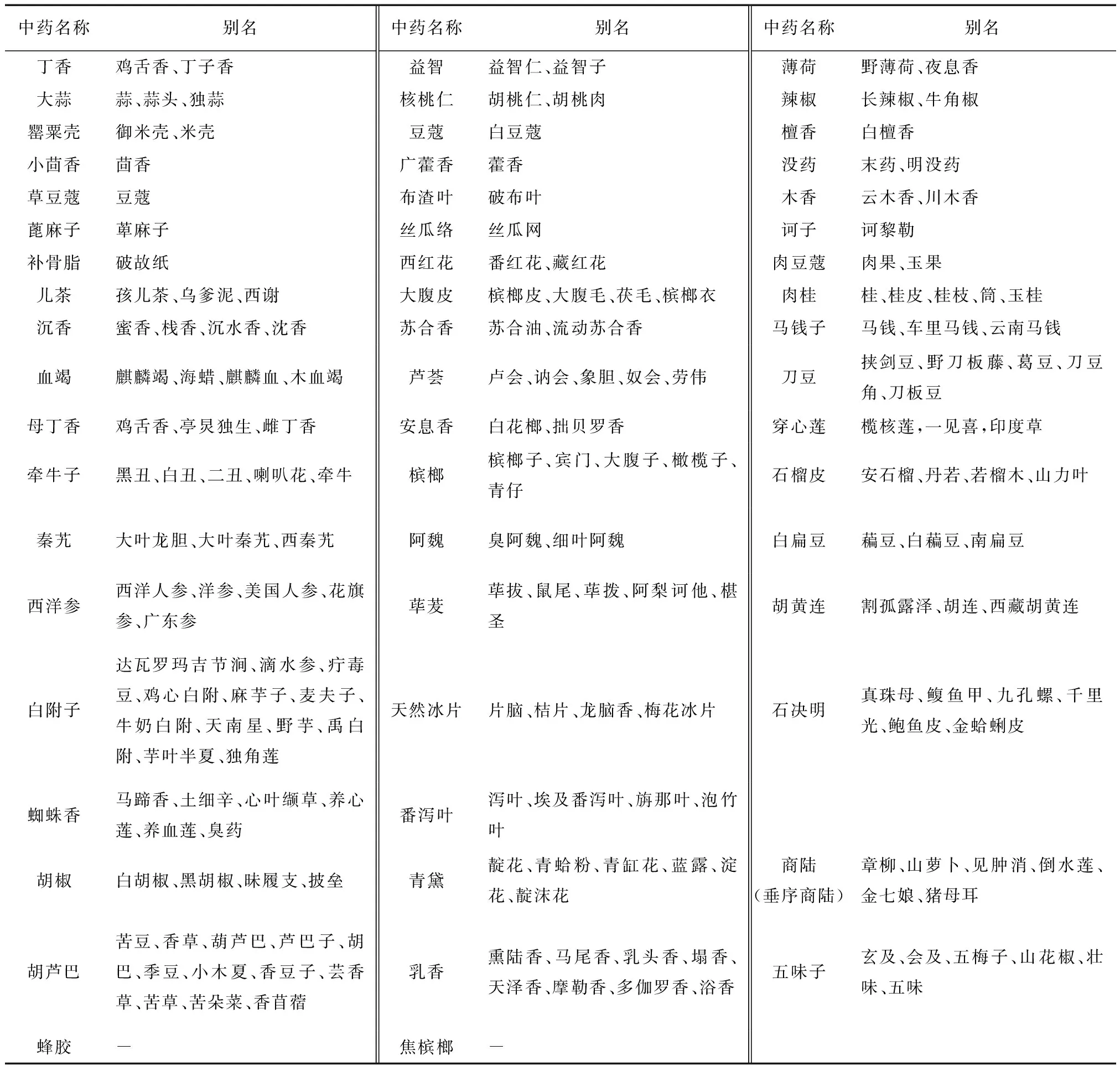

本文對《中國藥典》2020年版中所記載的55種傳統外來中藥進行分析,具體中藥名稱見表2。

表2 《中國藥典》(2020年版)收載的55種傳統外來中藥

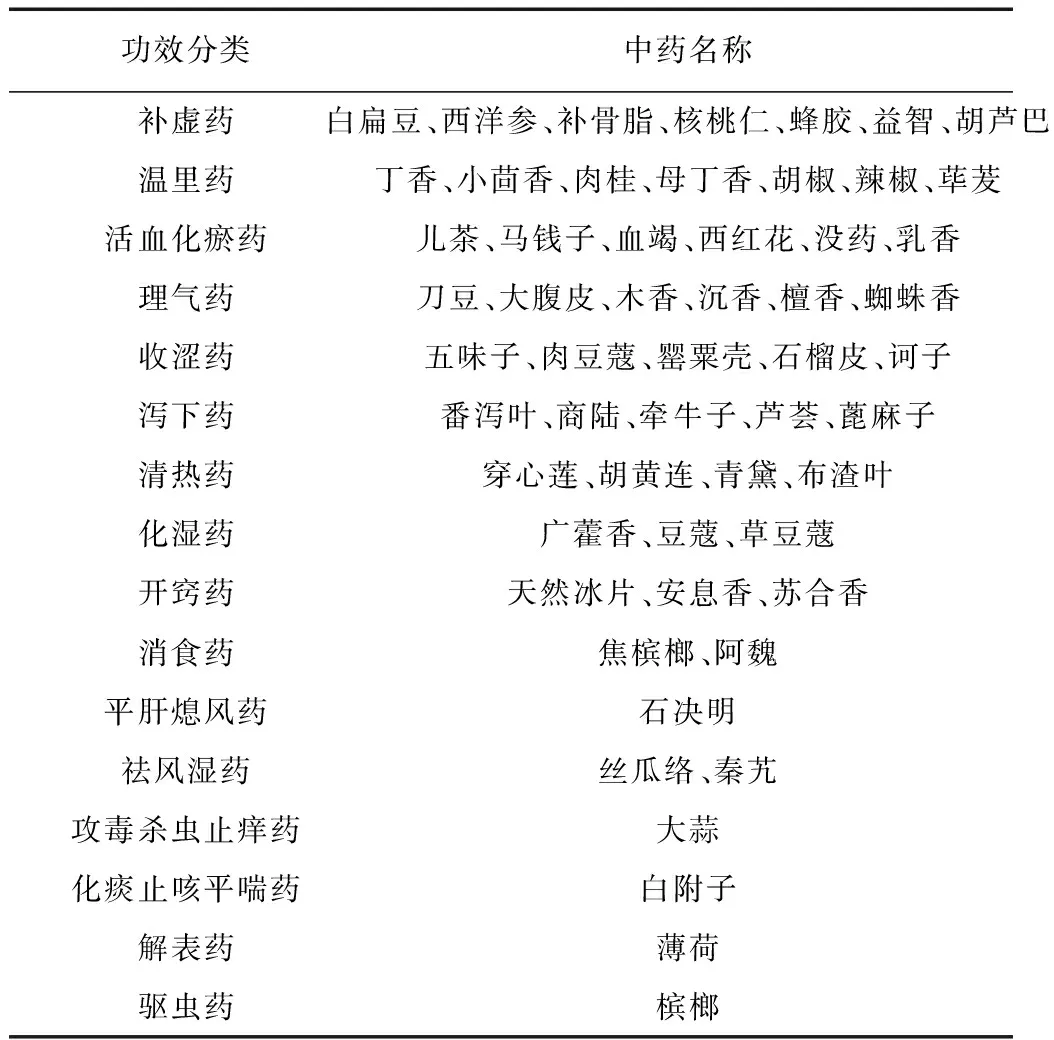

從科屬分類來看,豆科植物占比最多,有刀豆、兒茶、白扁豆、補骨脂、葫蘆巴、番瀉葉6種。按照《中藥學》(“十四五”規劃教材)的功效分類,可分為16類,見表3。

表3 《中國藥典》(2020年版)收載的55種傳統外來中藥功效分類

2.1 外來中藥的原產地及引入時間

傳統外來中藥引入后,部分在我國進行了引種栽培,因此有不同來源,如肉桂主要來源為中國肉桂與錫蘭肉桂,其中只有錫蘭肉桂屬于外來中藥。《云南行政紀實》記載,1929年河口對肉桂進行過大規模人工栽培,但由于日機轟炸,未能保存下來。之后于1959年引種了越南肉桂,1979年進行大面積栽培[1-2]。

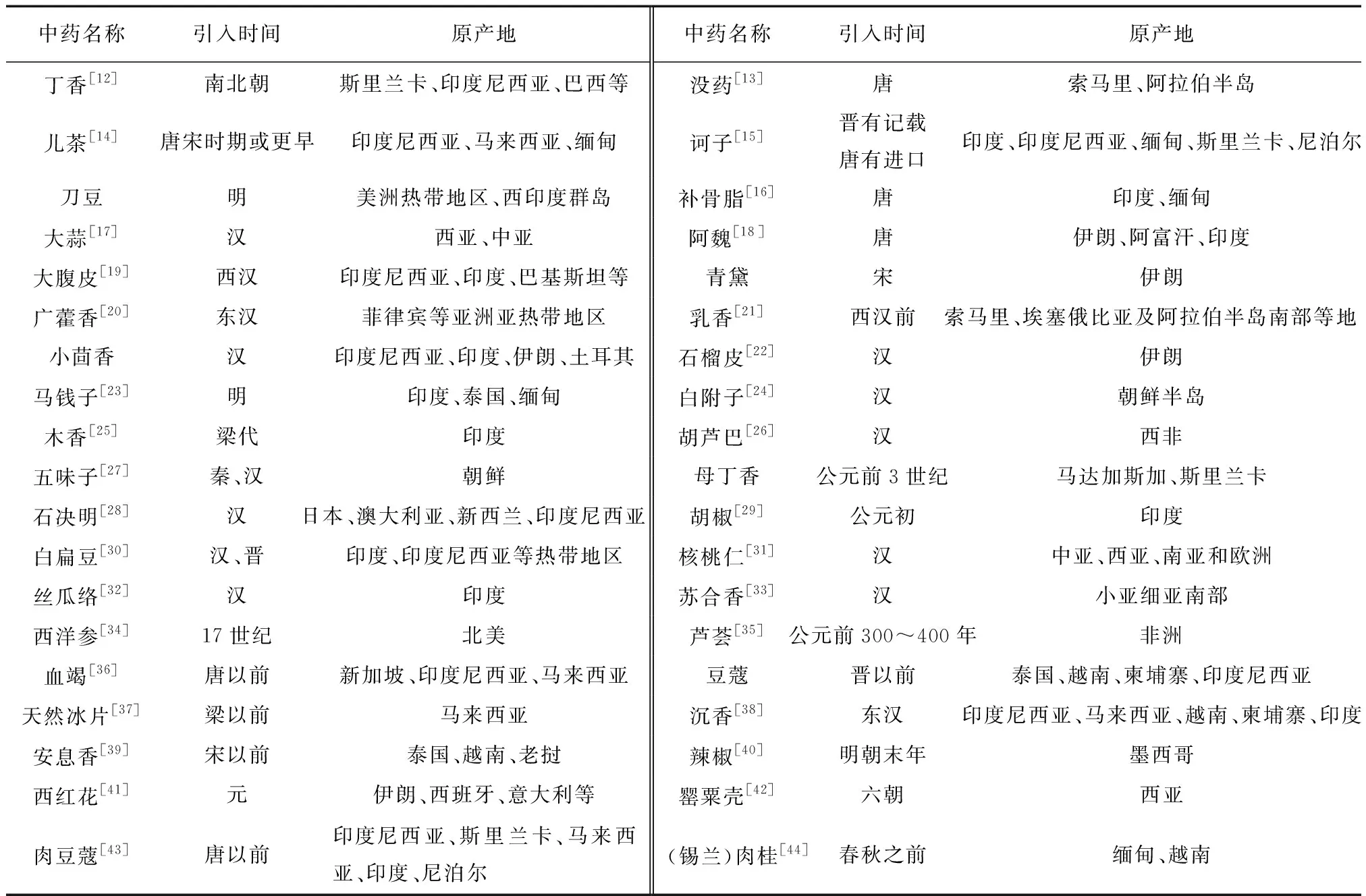

55種傳統外來中藥,原產國全部分布在“一帶一路”沿線,進入我國的時期(見表4)集中在漢代時期,如蘆薈、辣椒等,這有賴于開放的貿易環境及便捷的交通條件。目前可查最早有記載的傳統外來中藥是肉桂,引入時間為春秋時期之前,由《神農本草經》記載。

表4 部分傳統外來中藥的引入時間及原產地

在原產地以藥物進行使用的有13種,如《本草經集注》[3]中對五味子有著“今第一出高麗,多肉而酸甜”的記載;《本草綱目》[4]記載絲瓜絡“能通人脈絡臟腑,而去風解毒、消腫化痰、祛痛殺蟲、治諸血病”。而在引入后才被作為藥物進行使用的傳統外來中藥數量頗多,這與國內外交流的頻繁、貿易的興盛以及歷代醫家的不斷嘗試與實踐有著密切的聯系[5]。其中,乳香本以“薰陸香”之名作為香料引入我國[6],但后來也以藥物進行使用,這與宋代乳香貿易的興盛、乳香的良好藥效有關[7]。如《理傷續斷方》[8]中有“合藥斷不可無乳香”的說法,《本草綱目》中也有其“主治斑豆不快、癰疽寒顫”之功效的記載[2]。廣藿香最初也以香料引入并使用,但在《名醫別錄》中有了“藿香治霍亂,心痛”的記載[9],之后也被醫家沿襲進行使用,如元代李東垣認為藿香“止霍亂吐嘔,痛連心腹”[10],清代黃宮繡則說其“醒脾止惡,宣胸止嘔”[11]。

2.2 外來中藥道地產區的建立

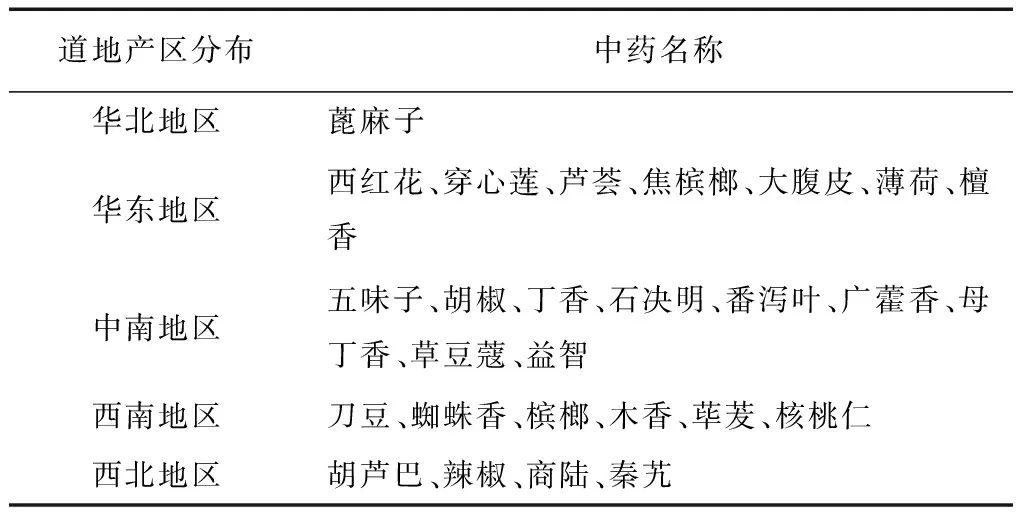

目前,55種傳統外來中藥,部分已經在我國建立了道地產區(見表5),如丁香、刀豆、大腹皮、廣藿香、小茴香、木香、五味子、石決明、母丁香、西紅花、蘆薈、蓽茇、草豆蔻、胡蘆巴、胡椒、穿心蓮、秦艽、核桃仁、益智、商陸、番瀉葉、蓖麻子、檳榔、焦檳榔、蜘蛛香、辣椒、薄荷、檀香。所建立的外來中藥產區在我國東南沿海地區分布較為密集,云南、廣東、甘肅等地產區較多,呈現出南北分布不均勻的情況,這可能與地形地貌、水系等自然要素以及交通、科學技術條件等有關[45]。此外,隨著藥材需求量的增加,陜西、云南等地均有秦艽藥材產出,但品質仍以西北產區為佳[46]。而像一些藥食同源的藥材如大蒜,由于日常使用頻繁且種植容易,在全國范圍內均有種植。罌粟殼、小茴香也在全國各地廣泛種植。

表5 部分外來中藥在我國的道地產區位置

2.3 外來中藥的中成藥應用

通過藥智數據查詢我國目前的中成藥品種庫,發現22味外來中藥有百種以上的中成藥產品。其中薄荷最多,有918種,木香次之,有897種。傳統外來中藥的應用劑型也較豐富,如丁香被應用于克傷痛搽劑,兒茶被應用于固本益腸片,大腹皮被應用于加味藿香正氣軟膠囊,廣藿香被應用于抗病毒口服液,小茴香被應用于筋痛消酊,木香被應用于三九胃泰顆粒,五味子被應用于復方益肝丸,白附子被應用于復方牽正膏,天然冰片被應用于夏天無滴眼液,青黛被應用于桂林西瓜霜,蘇合香被應用于靈寶護心丹,秦艽被應用于寄生追風酒,檳榔被應用于消食退熱糖漿,薄荷被應用于復方草珊瑚含片及牛黃蛇膽川貝液等。

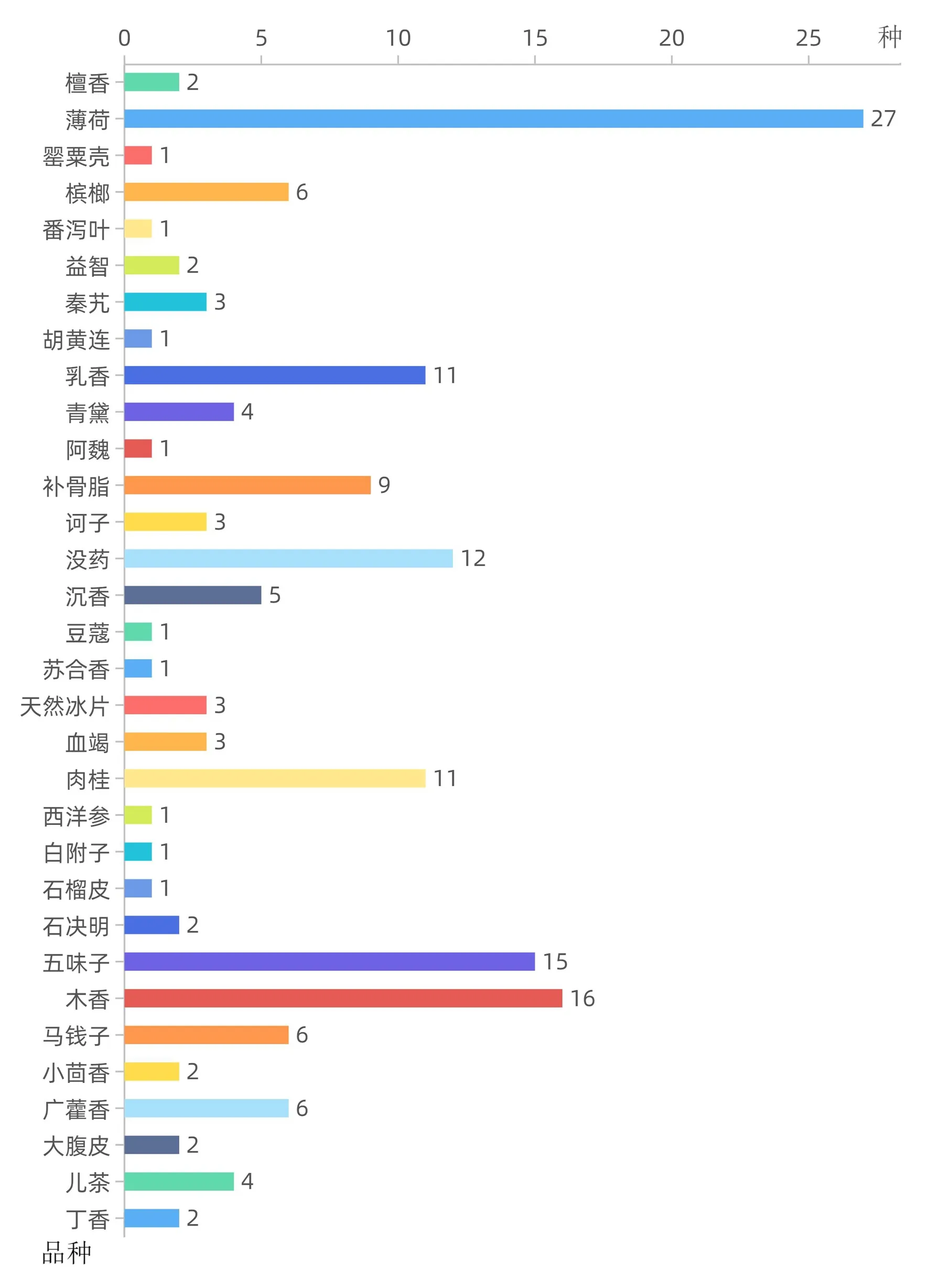

在2020年版《中國藥典》公開的255種中成藥標準處方(量)、制法中,共有165種中成藥的標準處方含有傳統外來中藥(共32味),具體應用數量見圖1;共有6種傳統外來中藥的應用處方超10種,其中薄荷(27種)、木香(16種)、五味子(15種)、沒藥(12種)、肉桂(11種)、乳香(11種)應用最為廣泛。

圖1 32種傳統外來中藥在《中國藥典》(2020年版)中成藥標準處方中的應用情況

2.4 保健食品應用

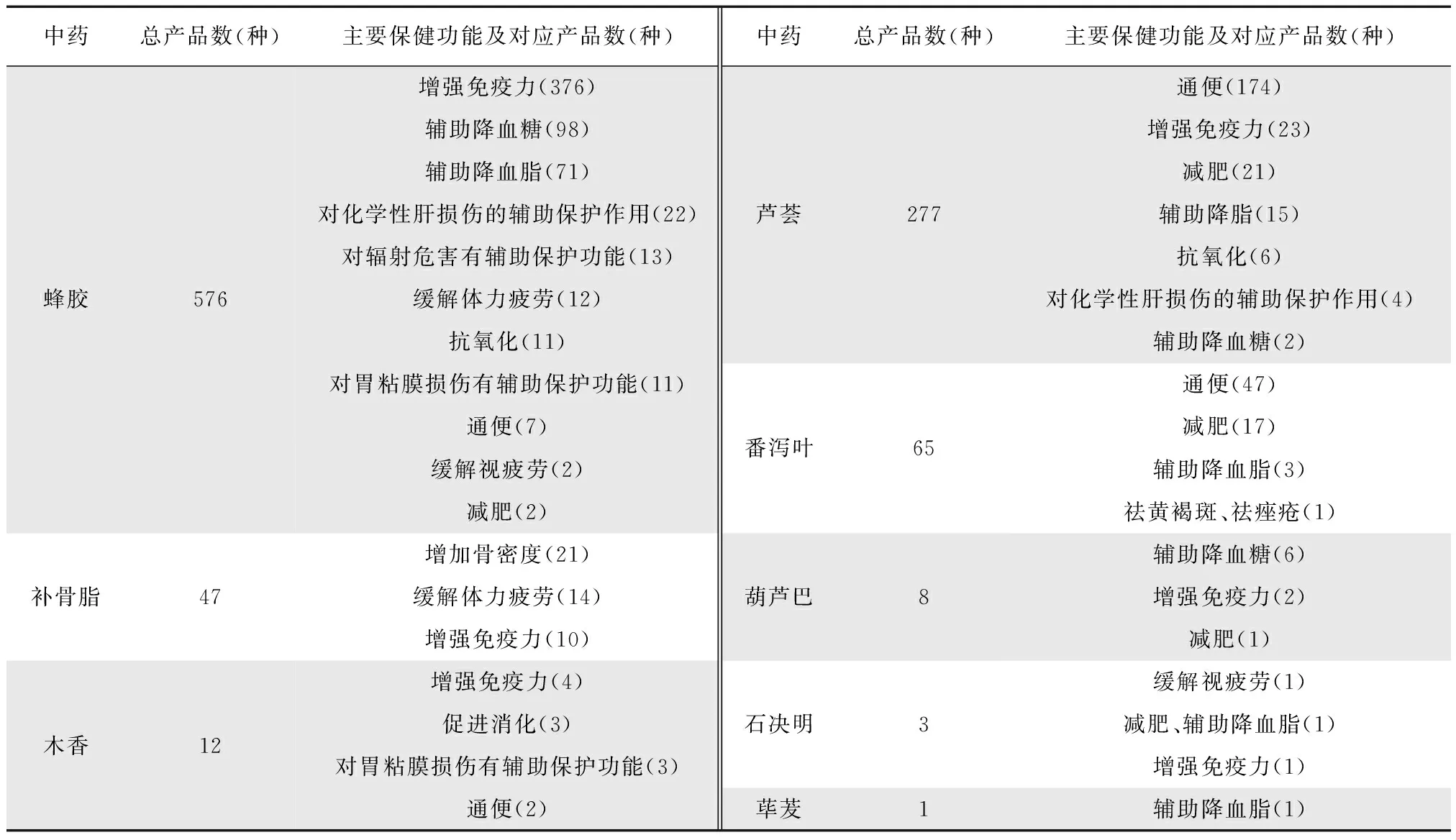

2020版《中國藥典》收載可作為保健食品原料的傳統外來中藥有8種,包括補骨脂、石決明、蓽茇、木香、胡蘆巴、蜂膠、番瀉葉、蘆薈。

通過檢索藥智數據保健食品數據庫,8種傳統外來中藥在保健食品領域內的應用情況見表6,整體涵蓋了15種保健食品功能。其中,蜂膠類食品有13種保健功能,產品數576種,涉及功能和產品數均居于首位。蜂膠、蘆薈有關的保健食品高達百種,可見其在藥品、食品的應用價值之高,開發產品范圍之廣。千百年來,經過臨床實踐、實際應用的傳統外來中藥,在現代科學的藥品研發、食品應用等方面具備極高的挖掘價值。這也提示在挖掘新外來中藥時,可以從藥食兩用的角度出發,從具備臨床應用歷史或者豐富人用經驗的國外天然藥用資源入手,挖掘其在藥用、食用方面的功能,其優勢一是安全性高,二是具有可參考的應用經驗,三是便于引進來后的走出去,可以提高使用者的接受度和依從性。

表6 部分傳統外來中藥在保健食品中的應用情況

3 外來中藥發展中存在的問題

3.1 外來中藥名稱多易混淆,標準建立情況不一

外來中藥因其來源多、應用多等出現同名異物、同物異名現象,比如豆蔻、草豆蔻、肉豆蔻,名稱中都含有豆蔻,在別名中有時會用豆蔻指代,屬于同名異物的情況。但是三者基源不同、使用部位不同,功能主治更不相同。豆蔻是姜科植物白豆蔻或爪哇白豆蔻的干燥成熟果實。肉豆蔻是肉豆蔻科植物肉豆蔻的干燥種仁,草豆蔻是姜科植物草豆蔻的干燥近成熟種子。使用時需要注意“豆蔻”真正指代的中藥。由表2可知,外來中藥臨床應用別名多,且存在基源不同的情況。肉桂中只有錫蘭肉桂這一基源才能稱之為外來中藥,在應用過程中需要與其他基源加以區分比較。

外來中藥在我國標準建立已經相當完善,在國際社會上的標準不一。丁香、大蒜、小茴香、五味子、安息香、沒藥、訶子、乳香、胡蘆巴、胡黃連、胡椒、穿心蓮、番瀉葉、辣椒等14種藥材相關國際標準主要為《歐洲藥典》和《印度藥典》,大蒜、胡椒還收載在《美國藥典》中。用外來中藥作為中醫藥國際化研究的載體,要對比國內標準與其他國家標準的異同,進一步加強國際社會對于中藥材及中成藥的認可和使用力度。

3.2 部分外來中藥依賴進口,國外產區缺乏炮制技術

藥材資源引入后的發展情況,與諸多種植條件有關,氣候、土壤等自然環境的影響因素會給中藥帶來種質變異、質量不一等問題。根據前述外來中藥道地產區建立情況可知,部分傳統外來中藥仍然存在沒有國內道地產區的問題,以乳香為代表的一大批中藥材依賴大宗進口,近年來進口量不斷減小但貿易額不降反增。

為此,我們可以在原產國建立道地資源種植區,就地加工炮制,最大程度實現藥材采收的完整、高效。當前,我國企業在國外逐步建立了中藥種植基地,在非洲等地建立了乳香、沒藥的資源種植產區,利用當地得天獨厚的種植條件及栽培經驗,實現了中藥道地化,從源頭提高藥材品質。中藥材就地采收并進行清洗及初加工,但是因為缺乏進一步的炮制技術,運輸成本大、損耗大,藥用部位價值受到嚴重影響,也在一定程度上制約了經濟貿易利益最大化。由此來看,中藥炮制技術在原產國的引入是必要的。

3.3 外來中藥的應用一直在不斷豐富擴展,需持續關注研究動態

外來中藥引入后,臨床應用有了新范圍。外來中藥在原產地有的以藥物進行使用,如五味子、絲瓜絡等,但大多數是引入后才被作為藥物進行使用。乳香本作為香料引入,但后來多入藥活血定痛,消腫生肌,“合藥斷不可無乳香”。丁香在印度尼西亞原用于制作香煙,在我國被用作中藥,還有了“丁香畏郁金”的配伍禁忌。這都是外來中藥引入后在我國長期的臨床及應用實踐中發展而來。

隨著科學技術的不斷進步,對中藥活性成分開展的研究發現了一些化學成分的新功能。如五味子甲素、五味子乙素在胰腺癌、膽管癌、肝癌、乳腺癌等各種腫瘤中都表現出良好的抗腫瘤活性,穿心蓮內酯[47]、辣椒素[48]、大蒜素[49]也有抗腫瘤作用,這些發現為抗腫瘤研究提供了中藥方案。同時,大蒜傳統上用于解毒消腫,殺蟲止痢,現代科學研究表明,大蒜中的大蒜素對心腦血管疾病,如心力衰竭[50]、腦出血[51]、心肌梗死[52]有確切的治療作用。辣椒傳統功效為溫中散寒,開胃消食。現代藥理學研究表明辣椒素對心血管系統具有較好的保護作用[53]。同時辣椒素受體TRPV1通道的發現獲得2021年諾貝爾生理學或醫學獎,辣椒素主要通過激活TRPV1受體促進下游分子降鈣素基因相關肽的釋放來調節血壓,這也為大蒜、辣椒的新用途提供了研究思路。外來中藥的應用一直在不斷豐富擴展,提示我們需持續關注研究動態。

4 新外來中藥系統研究對策

近年來,外來藥用資源不斷涌入我國,對藥典中外來中藥的系統整理與分析,可以對新外來中藥的引入與研究提供借鑒與參考,以規范、有序地引入外來中藥。

4.1 新外來中藥要做好品種挖掘溯源工作

新外來中藥的品種挖掘要考慮到外來中藥乃至中藥本身的基源繁雜、名稱多樣、標準不一的現實發展問題。針對品種易混淆的外來中藥,要謹慎溯源,嚴格對比。比如圓苞車前子殼是藥食兩用的天然藥物,已作為新資源食品原料引進我國。圓苞車前子殼是人工種植的車前科車前屬圓苞車前的種子外殼,容易與已有的中藥車前、維藥車前混淆,但實際上三者為同屬植物的不同品種。我國的藥用車錢屬物種車前PlantagoasiaticaL.和平車前PlantagodepressaWilld.以種子和全草形式入藥,雖然與圓苞車前為近緣同屬植物,但圓苞車前以種子、種皮與葉片入藥,圓苞車前子殼用于通便、降脂和減肥,與藥用車前常見的功能主治不同。

因此,在引入外來中藥資源時,要做好品種挖掘與溯源工作,同時對我國已有的同種或同屬中藥(民族藥)進行對比研究,挖掘相同功能功效的物質基礎,探索外來中藥獨有功能功效的機制內涵、特征的標志性成分的藥效發揮路徑。

4.2 新外來中藥道地產區要國內國外兩手抓

新外來中藥的引種栽培要借鑒外來中藥道地產區建立的經驗,開發國內、國外多途徑道地產區。新外來中藥瑪咖原產于南美安第斯山地區,有“南美人參”美譽。瑪咖原產地高冷強風、低溫高海拔,除了可以在秘魯當地開展道地種植外,還可以類比我國同類型種植環境開展引種。我國新時代健康集團就率先開展了瑪咖在我國的道地栽培,在西藏、云南等地建立種植基地。實驗研究證明,兩地的瑪咖均可緩解疲勞,且從數據統計學分析結果來看二者的活性無顯著性差異。但因為引種后的土壤環境、日照溫差等自然條件存在差異,成分含量、藥效時間會有所不同[54]。而瑪咖進入中國后在多地進行了引種,種質資源相對較為混亂,有黃咖、紫咖、黑咖,其中紫咖、黃咖的種子變異較多,存在著品質退化現象,種植年限越長,地下膨大根會出現很多分根,根的形態出現差異。

因此在引種時應當注意道地栽培的條件以及種質的篩選優化,尤其是對于被列為瀕危稀有物種的藥材,應該大力開展國內、國外的多道地產區建立工作。

4.3 新外來中藥的藥性要進行實驗與臨床的反復實踐再驗證

新外來中藥引入后要在外來中藥系統研究的指導下,開展理論與實驗研究。實驗和臨床是對理論結果的實踐與驗證。新外來中藥阿薩伊理論分析寒熱藥性為涼,在實驗驗證中發現其不同的成分有不同的寒熱藥性趨向。有研究基于中藥性味可拆分理論,采用同類比較異類反證的方法證明了阿薩伊醇提物性偏涼,油及其水提物性偏溫的特征,明確了醇提物為阿薩伊性涼的物質基礎[55]。近年來我國學者開展了新外來中藥圓苞車前子殼與火麻仁、郁李仁等中藥配伍的應用研究,并有多項圓苞車前子殼配伍中藥的專利授權,多家企業也在將圓苞車前子殼應用于通便產品的研發生產中。新外來中藥的理論、實驗、臨床、產品實踐等內容正在形成一體化研究。

新外來中藥“中藥化”研究的核心是賦予其中藥藥性,這是引入新外來中藥資源后的重要一環,既需要有理論支撐,也需要開展實驗進行驗證,同時還需要在臨床實踐中考察其配伍應用的合理性,通過理論、實驗、臨床反復驗證新外來中藥的藥性內容。

4.4 新外來中藥的研究與應用要以中醫藥理論為指導

新外來中藥的各方面研究要參考外來中藥的歷史發展,必須要在中醫藥理論的指導下進行。瑪咖歸腎、肝、脾經。由中醫理論腎主生殖,分析并驗證其可以改善骨質疏松,改善性功能。在此基礎上,新時代集團開發出多種瑪咖保健食品,應用效果確切[56]。有研究者基于歸脾經的中醫理論,研究總結瑪咖改善生理性疲勞的作用機制[57]。當前,瑪咖的中藥藥性已經提出[58],部分藥性已進行驗證,也有與中藥配伍的產品上市,瑪咖粉的工藝標準已獲得國家工業部立項。這將促進新外來中藥的發展,為引入更多的國外天然藥用資源提供思路。在中醫藥理論指導下,新外來中藥的配伍應用、臨床使用、標準建立,都將有據可依。“中藥化”作為新外來中藥的獨有研究內容,需要結合現代醫學手段及結果,對中醫理論下新外來中藥的物質基礎、作用機制、科學內涵等進行挖掘研究。

5 小結

《中國藥典》收載的外來中藥,除了以上介紹的55種傳統外來中藥,還有1味水飛薊。水飛薊在歐洲常用于治療肝病,已有數千年歷史。水飛薊在1998年被納入北京市中藥材標準,在2005年被載入《中國藥典》,其中藥藥性為:性涼,味苦;歸肝、膽經;功能主治:清熱解毒,疏肝利膽。我國按中藥材生產質量管理規范要求對水飛薊進行引種、栽培,并開發了“益肝靈”“當飛益肝靈”等多種單味或與中藥配伍的中成藥制劑,其藥材、飲片及成藥產品也已納入《中國藥典》或其他中藥標準。這啟示我們,新外來中藥的研究一直在發展,我們應當從國外常用藥用資源、熱點藥用資源、臨床應用成熟的藥用資源入手,引其精華,賦予藥性,與中藥配伍拓展應用。

生物多樣性和生物活性的適應性為外來中藥提供生物學的優勢,在引種的過程中,有的藥材經過長期馴化完全可以適應環境,成為本地化藥用植物,如五味子、西紅花等;而有的藥材生產環境的特殊性和難以復制性,導致很難本土化,迄今仍然以進口為主,如乳香、沒藥等。這對于外來中藥的引種實現本土化研究提供了參考。

外來中藥是中藥發展的重要組成部分,有著悠久的引入應用歷史,極高的醫學價值、經濟價值、社會價值。通過總結外來中藥發展現狀及存在問題,可以指導對新外來中藥開展以藥性為核心的系統研究。筆者團隊致力于新外來中藥研究,賦予外來中藥內涵[59],形成原創性的新外來中藥系統研究范式[60],形成獨有的“四步法”研究策略[61]。隨著我國對外交流合作不斷深入,外來天然藥用資源快速進入到我國市場是必然趨勢。優秀外來天然藥用資源“引進來”,在中醫藥理論與應用體系指導下,以道地產區種植、中藥復方產品、中醫藥大健康服務等多種形式實現“走出去”,開辟傳統外來中藥與新外來中藥研究的新路徑。

外來中藥是中藥研究新方向,其發展潛力巨大,但依然面臨著不少問題,需要在中醫藥理論的指導下,利用現代科學手段去解決,也需要更多的研究者致力于外來中藥的品種挖掘、藥性研究、產品研發、臨床應用等,不斷豐富外來中藥系統研究內容,促進中醫藥的發展。

doi:10.19540/j.cnki.cjcmm.20220421.601.