伴有胸腹腔積液及肝內外膽管擴張的肝吸蟲病1例報告

曾秋婷, 陳埏芳, 湯紹輝

暨南大學附屬第一醫院 消化內科, 廣州 510630

人肝吸蟲病是由于肝吸蟲寄生于人膽道系統而引起的以肝膽病變為主的食源性人畜共患寄生蟲病,又稱華支睪吸蟲病。該病臨床表現多樣,臨床誤診、漏診率高。本院收治了1例以肝內外膽管擴張為主要特征的華支睪吸蟲病1例,現報道如下。

1 病例資料

患者男性,63歲,農民。因“上腹痛、納差3個月,加重4 d”于2020年12月18日入院。患者3個月前無明顯誘因出現上腹痛,為陣發性隱痛,偶有疼痛加劇,無肩背部放射痛,與進食、體位、排便無明顯關系,伴納差;4 d前腹痛癥狀加重。于河源市龍川縣某醫院就診,考慮膽源性胰腺炎,予以治療后患者腹痛未見緩解(相關檢查及治療不詳),遂至本院就診,以“腹痛查因”收入本院肝膽外科。患者起病以來,無發熱、寒戰,無惡心、嘔吐、腹瀉。2年前因左下肢深靜脈血栓形成于外院行左下肢截肢術及右下肢血管支架植入術;否認高血壓病、冠心病、糖尿病病史,否認遺傳病、傳染病及疫水接觸史。家族史無特殊。查體:體溫36.1 ℃,心率65次/min,呼吸15次/min,血壓137/87 mmHg。體型消瘦,神志清晰,全身皮膚、黏膜無蒼白及黃染,無肝掌、蜘蛛痣,無皮下出血。心、肺查體無明顯異常。腹平軟,無壓痛及反跳痛,肝脾肋下未及,墨菲征陰性,移動性濁音陰性。輔助檢查:血常規示RBC 4.14×1012/L,Hb 122.00 g/L,單核細胞絕對值0.64×109/L,嗜酸性粒細胞絕對值升高(0.60×109/L),嗜酸性粒細胞百分比升高(8.39%);肝功能:AST 45 U/L,GGT 105 U/L,Alb 27.5 g/L;腫瘤標志物:CA19-9 46.67 U/mL, CA125 257.0 U/mL;大便常規+潛血、尿常規、凝血常規、血清淀粉酶、腎功能、電解質、空腹血糖正常;肝吸蟲抗體陰性;上腹部、胸部增強 CT顯示(圖1、2):肝內、外膽管擴張,膽總管最寬處1.1 cm,少許腹腔積液,門靜脈高壓,腹膜后多發淋巴結影,較大者約1.3 cm×0.8 cm,雙側胸腔積液。予利尿、抑制胃酸、抗炎保肝、補充白蛋白等對癥支持治療,患者腹痛癥狀稍緩解。考慮患者暫無外科手術指征,于2020年12月21日轉入消化內科進一步診治。

注:箭頭示腹腔積液。圖1 上腹部增強CTFigure 1 Enhanced CT of the upper abdomen

注:箭頭示胸腔積液。圖2 胸部增強CTFigure 2 Enhanced CT of the chest

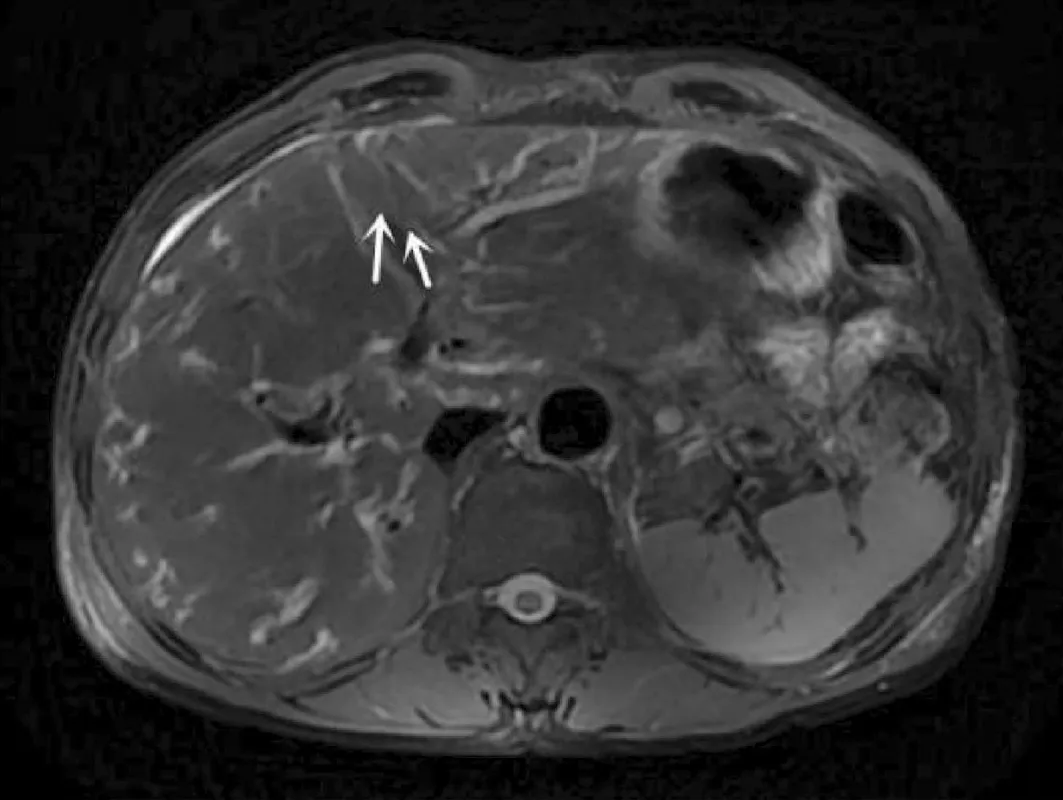

進一步行相關檢查顯示:甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒標志物均為陰性,HIV抗體和梅毒特異性抗體陰性;EB病毒DNA定量陰性,巨細胞病毒DNA定量陰性;自身抗體如自身免疫性肝病抗體譜、抗核抗體、抗磷脂抗體、抗中性粒細胞胞漿抗體均陰性,血清免疫球蛋白及補體正常;肥達反應陰性、外斐反應陰性;血銅藍蛋白、血銅正常,血氨正常,血清IgG4正常。復查Hb 109 g/L、嗜酸性粒細胞絕對值1.82×109/L、嗜酸性粒細胞百分比22.6%。彩超右側腹股溝淋巴結稍大,余淺表淋巴結未見腫大;上腹部增強MRCP顯示(圖3):肝內外膽管擴張,局部膽管管壁稍增厚,增強后可見強化;腹股溝淋巴結活檢結果顯示,淋巴結結構及細胞形態未見明顯異常,免疫組化顯示IgG4陰性。

根據上述相關檢查結果,基本可排除下列疾病:(1)急性胰腺炎;(2)傳染性單核細胞增多癥、HIV等感染性疾病;(3)甲、乙、丙、丁、戊型病毒性肝炎及自身免疫性肝炎;(4)常見風濕免疫性疾病;(5)肝豆狀核變性;(6)IgG4相關性硬化性膽管炎等;(7)膽管細胞癌。

注:a,箭頭示肝內膽管擴張;b,箭頭示肝外膽管擴張。

患者入院后反復腹痛,間有疼痛劇烈,多次復查血常規可見Hb降低、嗜酸性粒細胞絕對值及百分比進行性增高,考慮寄生蟲感染可能。經過詳細追問個人生活史,發現患者經常進食生魚片,于是采用生理鹽水直接涂片法行糞便寄生蟲卵檢查,結果顯示連續3 d肝吸蟲卵均為陽性。綜合患者臨床表現及一系列檢查結果,考慮診斷為肝吸蟲病,予吡喹酮片1.2 g,3次/d,口服,連服3 d,患者腹痛癥狀消失,出院。1個月后復查糞便未發現蟲卵,影像學檢查結果示肝內外膽管擴張較前改善(圖4),隨訪半年腹痛未再發作。最后診斷:肝吸蟲病。

注:箭頭示肝內膽管擴張較前改善。

2 討論

肝吸蟲病是一種嚴重危害人類健康的食源性人畜共患寄生蟲病,主要流行于東亞和東南亞,包括日本、中國、朝鮮、印度、越南等。由于生活方式及飲食習慣的改變,生食某些水產品越來越受人們喜愛,是造成該病廣泛流行的重要原因[1]。人因進食未煮熟的帶有肝吸蟲囊蚴的淡水魚或蝦而感染,囊蚴進入肝膽系統,在膽道發育并產卵、成蟲,蟲體的機械刺激和其代謝產物的化學毒性作用可刺激膽道系統而引起一系列的消化系統癥狀。主要臨床表現有腹脹、腹痛、腹瀉等消化系統癥狀,長期感染不愈可導致膽囊結石、膽道感染、肝硬化、肝癌等[2]。體征以肝腫大、腹部壓痛為主,亦可出現脾腫大,有報道[3]偶見合并乳糜胸及乳糜腹、哮喘等,也有異位寄生在肺部的肝吸蟲病。

肝吸蟲病實驗室檢查主要包括肝吸蟲抗體、糞便蟲卵檢查、彩超、CT等。在外周血中,可表現為Hb降低,WBC大部分正常,急性期可升高,低度嗜酸性粒細胞增多持續存在、IgE陽性,可有肝功能異常,表現為ALT、AST及GGT升高,少數患者可出現低蛋白血癥及腫瘤標志物升高,其中CA19-9升高相對多見[4-5];肝吸蟲血清抗體陽性率低,糞便肝吸蟲卵陽性率更低,但目前確診肝吸蟲病最廣泛的方法仍是糞便常規,增加糞檢的次數、重復涂片次數等可提高診斷的準確率;影像學主要表現為肝內膽管的彌漫性擴張多見,其中又以包膜下末梢膽管擴張為主,且多伴末梢膽管的小囊狀擴張,肝外膽管一般不擴張[6]。

肝吸蟲病的主要診斷標準為:(1)具有食生、半生魚(蝦)等流行病學史;(2)臨床上出現肝區不適,黃疸,血嗜酸性粒細胞增高;(3)血肝吸蟲抗體陽性;(4)糞便、十二指腸膽汁引流液、肝穿病理見肝吸蟲卵[7]。由于該病臨床表現和體征多樣,缺乏特異性,早期診斷難度較大,臨床上應注意與自身免疫性肝病、病毒性肝炎、膽管細胞癌等疾病鑒別。治療上,有效的給藥方案為每次吡喹酮片25 mg/kg,3次/d,連續1 d或2 d治療,治愈率超過90%,減卵率接近100%[8]。

本病例有如下特點:(1)老年男性,既往有進食生魚片史;(2)臨床表現為上腹痛、納差、多漿膜腔積液(胸腔、腹腔);(3)輔助檢查突出表現為肝內外膽管擴張,尤其肝外膽管擴張臨床鮮有報道,伴有肝損傷、血清CA19-9及CA125升高,嗜酸性粒細胞絕對值升高,低蛋白血癥,但肝吸蟲抗體陰性;(4)采用生理鹽水直接涂片法行糞檢多次肝吸蟲卵陽性;(5)給予抗肝吸蟲治療后隨訪患者上述表現基本恢復正常,證實上述診斷。鄒映雪[9]報道寄生蟲病感染是引起胸腔積液的常見原因之一;韋彩周等[10]報道胸腔積液可能與肝吸蟲感染后引起的變態反應及免疫復合物沉積有關,或肝吸蟲通過橫膈直接蔓延到胸部,侵犯肺、胸腔從而引起胸腔積液等病變,但也不能完全排除異位寄生的可能,胸腹水常規檢查或手術、穿刺活組織檢查才可明確。該患者胸腹水原因考慮感染肝吸蟲后納差,營養不良,且感染可引起肝臟合成功能障礙,致血清白蛋白降低,毛細血管膠體滲透壓下降從而導致胸、腹水形成。

檢索國內外文獻,目前未見同時伴有胸腹腔積液及肝內外膽管擴張的肝吸蟲病的文獻報道,提示伴有胸腹腔積液及肝內外膽管擴張的肝吸蟲病極其罕見,應引起臨床醫師重視。肝吸蟲病臨床表現缺乏特異性,極易漏診、誤診,特別是當患者出現不明原因胸腹水合并肝內外膽管擴張時應考慮寄生蟲感染可能,使患者得以及時診斷和治療,避免誤診及延誤治療。

倫理學聲明:本例報告已獲得患者知情同意。

利益沖突聲明:所有作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:曾秋婷負責課題設計,資料分析,撰寫論文;陳埏芳參與收集數據,修改論文;湯紹輝負責擬定寫作思路,指導撰寫文章并最后定稿。