潛艇艇員淺深度減壓脫險訓練風險分析與控制

付國舉,廖昌波,翁永斌,李宏剛

減壓脫險是潛艇艇員水下自救脫險的主要方式之一,也是目前相關部隊、院校和訓練單位開展較為普遍的自救脫險訓練內容。在10 m 以淺水下出現緊急情況時可直接減壓出水,發生嚴重潛水疾病的概率也較小。因此,為兼顧訓練效果和安全,大多訓練將深度控制在這一范圍內,即通常所指淺深度。但在實際訓練過程中,由于設備故障、組織實施以及艇員自身原因等,仍然經常發生各種安全問題,對參訓艇員身心健康和訓練工作造成較大影響。結合訓練工作實踐科學分析風險,制定有針對性的風險控制措施,可有效降低風險,提高訓練安全。

1 淺深度減壓脫險訓練的風險點

進行減壓脫險訓練時,涉及水下高氣壓環境、脫險裝具、呼吸氣體以及高氣壓設備操作運行等諸多方面,風險高且原因復雜[1],其中與艇員生命健康相關的主要的風險點有以下幾個方面。

1.1 潛水疾病風險 包括因不當減壓導致減壓病、加壓時調壓不及時或減壓時屏氣引發中耳或肺氣壓傷等。主要原因在于加、減壓方案選擇不當、設備故障、應急處置不及時或艇員個人失誤等。

1.2 脫險裝具故障風險 減壓脫險采用風險較高的閉式裝具,氣體循環故障會引發管路內氧濃度不達標導致艇員缺氧、CO2中毒[2],裝具密封不嚴導致產氧劑罐進水,瞬間產生高溫水蒸氣,造成艇員呼吸道灼傷。

1.3 人為失誤風險 面罩進水或脫落時,由于艇員自身技術水平有限或心理恐慌不能正確處置,造成嗆水甚至溺水。通過水下狹窄通道或出水過程中浮力控制失當導致碰撞脫險通道門蓋引起外傷,艙外設備操作失誤造成水下人員嚴重擠壓傷等。

1.4 心理因素引發的風險 脫險艇員需要在水下密閉、黑暗狹窄的通道內停留、加壓,無法控制的緊張情緒發展為嚴重恐慌,存在忘記操作程序或引發誤操作的風險[3]。從訓練工作實際來看,大部分中止訓練的情況都與此相關。

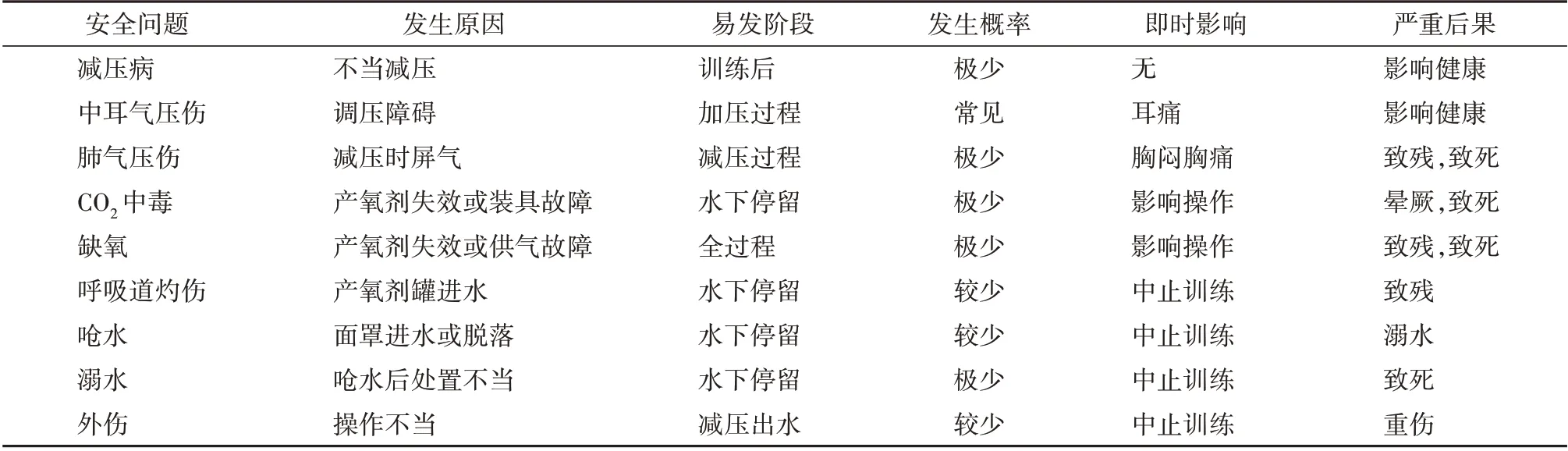

2 減壓脫險常見的安全問題風險分析

2.1 常見安全問題分析 上述風險點在訓練過程中會導致相應的安全問題并引發嚴重后果[4],見表1。結合訓練工作實際,分析各種安全問題的原因、易發階段、發生的概率、對訓練的影響以及引發的嚴重后果等,有助于更加科學準確地劃分風險等級。

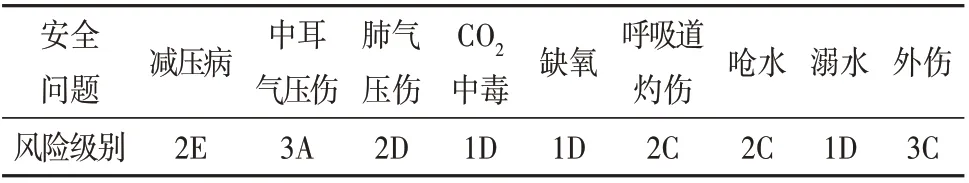

2.2 安全問題風險等級劃分 進行減壓脫險安全問題風險分析時,根據發生概率和后果項重要指標,可參照系統可靠性分析技術失效模式和效應分析(FMEA)程序進行風險等級劃分。安全問題發生概率等級分為A 級(頻繁發生)、B 級(很可能發生)、C 級(有時發生)、D 級(極少發生)、E 級(不可能發生),表1 中發生概率的“常見”和“較少”分別對應FMEA 中的頻繁發生(A)和有時發生(C)。將安全問題引發后果的危害度分為Ⅰ類(災難的)、Ⅱ類(嚴重的)、Ⅲ類(輕度的)、Ⅳ類(輕微的)4 個等級[5]。通過定性分析得到可比較的風險評價情況,見表2。根據相關規定,表中所列的風險級別中,3A 為立即采取解決措施的風險,1D、2D、2C、3C 為需要跟蹤的風險,2E 為可以忽略的風險。通過對常見安全問題進行上述風險級別劃分,明確對應的風險控制要求,為制定風險控制措施提供了明確的依據。

表1 淺深度脫險訓練常見安全問題

表2 安全問題風險評價表

2.3 風險評價應把握的幾個問題 減壓脫險中常見安全問題的風險等級劃分不是絕對的,還應把握以下幾點。一是從理論和實際訓練中,10 m 以淺因無需減壓且加、減壓速率較慢,水下停留時間較短,減壓病可作為忽略的風險外,其他問題發生的概率都存在增加的可能。二是安全問題發生后是一個動態發展的過程,從出現到引發嚴重結果通常非常迅速,如從缺氧到暈厥、從嗆水到溺水等,因此應按預計最嚴重的后果評價風險。三是同一原因可能導致多個安全問題,且存在幾個安全問題交織出現的情況,如產氧劑失效可同時導致CO2中毒和缺氧等,要針對問題發生的根本原因采取風險控制措施。此外,安全問題的發生與艇員自身技術水平和心理素質相關,制定安全措施時應充分考慮這些因素。

3 減壓脫險風險控制措施

引發減壓脫險訓練的安全問題的原因包含人為操作錯誤和裝具設備故障2 個方面,因此,制定風險控制措施除了以科學分析安全問題為基礎外,還應包含技能水平的提高,才能最大程度地做到全面有效。

3.1 加強基礎技能訓練 扎實有效的基礎訓練對提高艇員脫險技能水平,從而降低訓練風險具有非常明顯的作用。訓練前充分進行加壓鍛煉,提高人員高氣壓環境適應性和壓力變化過程中的心理素質,減少氣壓傷等潛水疾病發生。加強產氧劑填裝、供氣管路連接和呼吸閥箱等裝具組裝訓練和單向閥膜片、裝具整體氣密性檢查等訓練,降低裝具故障率。通過使用脫險裝具進行潛水訓練,提高參訓人員面罩排水、呼吸袋供氣、排氣操作和水下應急處置等綜合技能以及筒內外人員的協同操作[6],降低嗆水、溺水風險,避免因應急處置不當導致呼吸道灼傷。

3.2 有效心理干預 從某單位2016 年淺深度減壓脫險訓練情況來看,11.1%的艇員出現退筒(中止訓練),其中艇員心理原因占8.9%[7]。有效的心理干預可以使參訓人員保持穩定放松的心理狀態,對遵從規范程序和正確操作裝具有明顯的幫助。通過心理訓練,使艇員明確自身緊張甚至恐懼的傾向及來源,正確認識自身存在的問題,降低心理壓力水平[8]。采取適宜的心理調適和表象訓練方法,引導艇員最大程度地把注意力集中在脫險程序和裝具操作上,減少操作失誤。通過認知法、定位法等專業的心理治療方法,緩解存在幽閉恐懼傾向的艇員的心理問題,增強訓練成功的信心和正向激勵,減少訓練不合格率。

3.3 調整技術方案 減壓脫險裝具使用的產氧劑正常情況下可吸收CO2同時釋放氧氣,可最大程度地降低缺氧和CO2中毒風險,是閉式潛水裝具最理想的選擇,但同時也會帶來瞬間遇水產生高溫水蒸氣造成呼吸道灼傷的問題。淺深度訓練時可用CO2吸收劑代替產氧劑,并將混合氣更換為氧氣,可同時避免呼吸道灼傷和缺氧的發生。但這種調整的使用深度受限且與脫險裝具使用工況不完全一致,對于安全風險較高的初訓者較為實用,對于具有脫險訓練基礎的人員來說,不建議采用這種方案,深度超過10 m 則禁止采用這種方案。

3.4 規范組織實施 提高訓練組織的規范化,嚴格按照規定操作是減少事故發生降低風險的有效途徑[9]。根據設備實際合理確定崗位和職責分工,確保訓練崗位精確協同,操作步驟規范,可最大程度地減少設備因素引起的嚴重外傷。合理簡化操作程序,特別是在通道內外的信號溝通環節應簡單明了,最大程度地減少艇員在水下和密閉環境中停留的時間,降低水下安全風險。

3.5 應急處置演練 從風險控制的角度來看,及時正確地應急處置是有效遏制風險加劇的最有效途徑。通過分析近年來相關單位減壓脫險訓練時發生的嚴重呼吸道灼傷和缺氧事故,由于處置方法失當或不及時,安全問題迅速發展導致嚴重后果的教訓非常深刻。要將應急處置預案與訓練實踐緊密結合,立足最嚴重應急情況設置,組織全過程處置演練,在演練中強化臨危不亂的心理素質和正確及時的應急處置。