基于鄉村振興背景的縣域鄉村發展綜合評價研究

張 廷 王莉莉

(山西省運城市芮城縣農業農村局,山西 運城 044600)

結合《國家鄉村振興戰略規劃》可以了解到,鄉村振興需要結合不同地區的資源稟賦、區域條件、發展現狀,不得出現一刀切問題。但結合實際調研可以發現,現階段我國很多鄉村地區在鄉村振興發展中仍存在很多問題,為明確這類問題并開展針對性處理,正是本文圍繞縣域鄉村發展綜合評價開展具體研究的原因所在。

1.評價體系構建

為開展基于鄉村振興背景的縣域鄉村發展綜合評價,需要結合國內外研究成果,科學構建縣域鄉村發展綜合評價體系,指標體系和評價模型的構建屬于其中關鍵。

1.1 研究思路

在姜鳳等人的研究中,研究認為“人、地、錢”在鄉村振興戰略中發揮著關鍵性作用,同時還需要聚焦機制保障和產業融合;在李明星等人的研究中,研究圍繞城鄉協同發展水平的綜合評價展開,研究認為城鄉融合系統優化重構屬于鄉村振興的關鍵所在。綜合相關研究不難發現,鄉村發展水平評價多采用定性分析和宏觀研究方法。隨著鄉村振興戰略的持續推進,鄉村振興規劃在縣、鄉層面全面開展,為保證鄉村振興戰略真正發揮預期效果,差異性鄉村振興戰略出臺及科學發展評價極為關鍵,考慮到現階段相關研究在前瞻性、科學性、可操作性等方面存在不足,本文研究引入主層次分析法和德爾菲法,開展兼顧主客觀的縣域鄉村發展綜合評價,具體選擇山西省太原市陽曲縣作為研究對象,供同類地區鄉村振興發展參考。

1.2 指標體系

本文建立的鄉村振興背景下縣域層面發展評價指標體系包括A1-A5 的準則層、B1-B20 的指標層,A1-A5 分別為產業發展水平、生態宜居性、鄉風文明水平、鄉村治理水平、生活居住水平,B1-B6 分別為青壯年常住勞動力比重、鄉村旅游接待人次、農產品加工產值占比、農業勞均產值、糧食綜合生產能力、主導產業單位面積產值,B7-B11 分別為幸福美麗新村覆蓋率、衛生廁所普及率、垃圾集中處理率、庭院農業經濟覆蓋率、森林覆蓋率,B12-B14 分別為綜合文化服務中心覆蓋率、本科以上學歷教師在職比例、四好村占比,B15-B17 分別為設有綜合服務站村莊占比、制定有村規民約村莊占比、集體經濟正常運營村莊占比,B18-B20 分別為醫療保險覆蓋率、人均可支配收入、恩格爾系數。

用于評價的20 個指標可細分為負指標和正指標,負指標為恩格爾系數。負指標越小對應存在越好的鄉村發展水平,正指標越大對應存在越好的鄉村發展水平。在具體分析中,需關注評價涉及的省級、國際層面共性指標,縣域地區存在的勞動力外流、農民綜合素質不高、主導產業不突出等現狀也需要得到重視,同時關注各級政府規劃及幸福美麗新村建設、退耕還林等政策。

1.3 評價模型

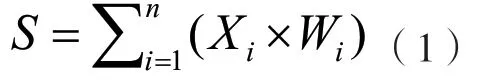

研究選擇加權函數法計算鄉村發展綜合指數,具體公式為:

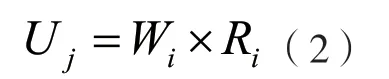

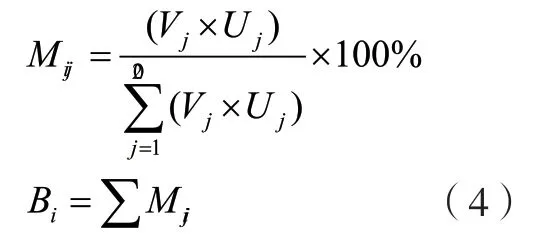

式中的S、iW 、iX 分別為鄉村發展綜合指數、各指標對應權重、各指標標準化值。在對障礙度的評價中,具體計算公式為:

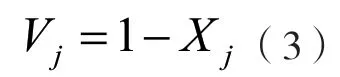

式(2)中的 jU 、iR 、iW 分別為因子貢獻度、第j項分類指標權重、第i 個單項子目標權重,為計算指標偏離度jV ,采用如下公式:

式(3)中的 jX 為基于極值標準化法計算的單項指標標準化值,最終可得到:

上式中的 ijM 、iB 分別為各單項指標障礙值、分類指標障礙度。

2.實證研究

2.1 陽曲縣概況

為提升研究的實踐價值,以山西省太原市陽曲縣作為研究對象,該地區屬于太原門戶,位于忻州與晉中盆地之脊梁地帶,南部低平,三面環山。陽曲縣總面積2070km2,截至2020 年11 月1 日,常住人口數量為128483 人。陽曲縣由5 個鄉、4 個鎮組成,包括123 個行政村、11 個社區。從地理環境進行分析可以發現,陽曲縣山多川少,海拔處于800-2000m 區間,山區、丘陵、平川占比分別為54.37%、34.96%、10.67%,中部為盆地,西端為土石山區,東端為石山區,平川盆地、半坡丘陵、土石山區占總面積分別為11%、35%、54%。陽曲縣人口以漢族為主體,少數民族占比僅為0.05%,當地共有人口15.8 萬(2017 年數據)。2020 年,陽曲縣縣域地區生產總值為62.19 億元,人均生產總值為48450 元。陽曲縣擁有豐富的自然資源,宜林面積、牧坡草地面積分別為104.6 萬畝、55 萬畝,適合造林放牧,當地主要農作物為玉米、谷子、高粱、葵花、薯類、油料,同時建立有多處農業種植養殖示范園區,如蒲豐園、潤豐園、六味齋等。基于“重谷穩糧、強果興藥”種植業結構調整思路,近年來陽曲縣的農業供給側結構性改革穩步推進,這也是陽曲縣能夠在2018 年9 月7 日退出貧困縣的原因之一。

2.2 數據檢驗

本文研究數據主要源于2020 年《山西統計年鑒》、陽曲縣統計局披露數據及實地調研數據,基于AHP 層次分析法確定指標權重,同時應用1-9 標度法,完成指標權重賦予。矩陣特征向量及最大特征根計算使用方根法,以此完成判斷矩陣一致性分析,由此可得到陽曲縣鄉村發展評價發展指標因子貢獻度。結合數據進行分析可以發現,存在小于0.1 的C.R.值,這說明存在一致性可以接受的判斷矩陣,在對鄉村振興影響方面,準則層由低至高的排序分別為生活居住水平、鄉村治理水平、鄉風文明水平、產業發展水平、生態宜居性,具體值分別為0.0176、0.0526、0.0737、0.2609、0.4554。

2.3 綜合評價

結合具體調研可以確定,陽曲縣鄉村發展存在顯著的區域差異性和不平衡性,結合研究選取的20 個指標可以確定,可將陽曲縣的10個鄉鎮分別為3個梯隊,第一、第二、第三梯隊的綜合指數分別>1.36、≤1.36、≤0.7,其中第一梯隊鄉鎮包括黃寨鎮、東黃水鎮、侯村鄉,第二梯隊鄉鎮包括大盂鎮、泥屯鎮、西凌井鄉、凌井店鄉,第三梯隊包括高村鄉、楊興鄉;圍繞產業發展層面進行分析可以發現,黃寨鎮、東黃水鎮、侯村鄉、大盂鎮、泥屯鎮、西凌井鄉、凌井店鄉的發展水平較高,這源于其相對豐富的青壯年勞動力及較好的區位條件,水果采摘園、優質小雜糧示范田、干果經濟林、設施蔬菜示范田在發展中發揮著重要作用;圍繞生態宜居性進行分析可以發現,高村鄉、楊興鄉、黃寨鎮位于生態宜居性評價前列,這類地區的庭院經濟、森林植被覆蓋率、幸福美麗新村覆蓋率較高;圍繞鄉風文明水平進行分析可以發現,黃寨鎮、東黃水鎮、大盂鎮、凌井店鄉的鄉風文明水平較高,這源于全面的綜合文化服務中心覆蓋、四好村建設成果、農村義務教育發展成果;圍繞鄉村治理水平進行分析不難發現,黃寨鎮、侯村鄉、泥屯鎮、西凌井鄉在綜合服務站建設、村規民約落實方面表現突出,集體經濟發展區域差異能夠直觀體現鄉村治理水平,但這并不代表當地總結經濟水平較高;圍繞生活居住水平進行對比可以發現,陽曲縣鄉村生活水平差異較小,存在交通區位優勢的黃寨鎮、東黃水鎮等地農民居民擁有相對較高的可支配收入,存在生態保護限制的楊興鄉、凌井店鄉則對應存在相對較低的產業收入。

2.4 鄉村振興障礙度評價

通過評價,可得陽曲縣鄉村振興單項指標障礙度評價結果。基于評價可以確定,陽曲縣分類指標障礙度從低至高分別為鄉風文明、鄉村治理、生活水平、產業發展水平、生態適宜性,具體值分別為4.9%、5.1%、10.7%、34.3%、45%。主要影響鄉村振興的障礙包括農村居民可支配收入、農業勞均產值、森林覆蓋率、庭院經濟覆蓋率、糧食綜合生產能力、幸福美麗新村覆蓋率等。綜合分析可以確定,陽曲縣鄉村振興障礙主要源于幸福美麗新村建設不均衡、生態脆弱性、勞動力外流、農業發展方式粗放、集體經濟缺乏實力共五個方面。

圍繞幸福美麗新村建設不均衡進行分析可以發現,陽曲縣存在嚴重的建設不均衡問題,雖然近年來當地得到國家政策大力扶持,村容村貌整治、庭院經濟發展均取得顯著成果,但由于政策覆蓋、落實在部分鄉鎮存在不足。道路、住房、水利等基礎設施及農民生產生活條件較差的情況仍存在于部分鄉鎮,不均衡發展對鄉村整體發展造成的制約必須引起重視;圍繞生態脆弱進行分析可以發現,陽曲縣特殊的地理環境使得當地生態脆弱性較高。相對較少的耕地資源、肥力較低的土壤、承載力有限的森林和牧場、頻發的自然災害、較差的生態再生和自凈能力、較大的基礎設施建設需求均對鄉村振興造成制約,外來發展資源和人才輸入受到的限制也需要得到重視;圍繞勞動力外流進行分析可以發現,受我國各地城鎮化建設快速推進影響。陽曲縣大量青壯勞動力流失,當地人才缺失、人口老齡化問題日益嚴重,留守婦女、留守老人、留守兒童逐漸成為當地主要人口構成。隨著鄉村振興戰略的持續推進,鄉村干部的工作難度和工作量也在顯著提升,但受到相對較低工資待遇影響,優秀鄉村干部外流趨勢也出現在陽曲縣多地,由此帶來的勞動力和人才缺失必須引起重視;圍繞農業發展方式粗放進行分析可以發現,現階段陽曲縣仍存在相對粗放的農業生產方式,這在相對緩慢的農業現代化發展、新型農業技術推廣等方面均存在直觀體現,由此引發的一系列問題同樣需要得到重視;圍繞集體經濟缺乏實力進行分析可以發現,陽曲縣很多地區集體經濟發展面臨收入嚴重偏低、數量不明確、總體偏弱等問題,集體經濟收入占比不高的情況極為普遍,這與基層組織戰斗力和凝聚力不足、集體資產未能真正盤活存在直接關聯,農民收入提升自然會受到一定程度制約。

3.發展建議

3.1 樹立生態發展理念

結合上述評價結果,為更好推進陽曲縣鄉村振興發展,生態發展理念的樹立極為關鍵,陽曲縣需要在這一理念下開展城鄉融合發展探索,更好貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念。在生態發展理念下,陽曲縣應重點開展農村生活垃圾治理分類、環境整治行動,同時推廣“微田園、組團式、小規模、生態化”建設模式,以此結合當地特色建設一批基礎配套、環境優美、功能完善、生態宜居、產村一體的幸福美麗新村。

3.2 發展優勢特色產業

基于陽曲縣實際情況,當地必須大力發展優勢特色產業,這一發展應結合種植業結構調整思路,即“重谷穩菜、強果興藥”,同時進一步推進“一減五增”行動,這里的“一減”指的是“減籽粒玉米”,“五增”則涉及蔬菜、花卉、葡果、中藥材、優質谷子。近年來陽曲縣大力建設產業扶貧項目,特色扶貧產業布局已經初步形成,同時在標準化養殖場、農旅融合示范點、田園綜合體建設方面取得不俗成果。基于發展現狀和發展不足,陽曲縣需要進一步推動優勢特色產業發展,這一過程需要統籌生產、生態、生計,扶貧攻堅造林合作社、干果經濟林、特色扶貧產業需要在這一過程中進一步發展,更好滿足當地鄉村振興發展需要。

3.3 激活各類發展要素

鄉村振興發展離不開各類發展要素的支持,如資金、土地、人才等要素,因此陽曲縣必須設法激活各類發展要素。在具體實踐中,陽曲縣需要在人力資本開發方面投入資源和精力,進一步推動新型農業經營主體培育,這一過程可同時聚焦“項目書記”隊伍建設,實現二者的相輔相成。考慮到鄉村振興發展需要,“三權分置”制度在農村承包地的落實、集體經濟資產股份合作制探索、土地流轉規劃等方面也需要得到當地政府的高度重視,同時積極改革“兩權”制度,集體經濟運營、發展可由此獲得充足動力,集體經濟實力也能夠更好提升。此外,還需要關注重大農業項目的參股控股、特許經營、PPP 模式應用探索,更好在陽曲縣形成資金、土地、人才、產業匯聚的良性循環。

4.結束語

綜上所述,基于鄉村振興背景的縣域鄉村發展綜合評價存在較高現實意義。在此基礎上,本文涉及的指標體系、評價模型、數據檢驗、綜合評價、鄉村振興障礙度評價等內容,則直觀展示了縣域鄉村發展綜合評價方法。研究充分應用主層次分析法和德爾菲法,單純定性分析存在的針對性和可靠性不足問題得以解決,評價結果及提出的建議可較好服務于陽曲縣鄉村振興規劃編制,為更好開展相關評價,不同地區特點的全方位考慮也需要得到重視。