中國高技術產業鏈水平時序變化與空間差異

劉 麗

(金陵科技學院 商學院,江蘇 南京 211169)

近年來,在科學技術推動和市場需求快速增長拉動下,中國高技術產業得到迅速發展。然而,隨著美國商務部陸續公布中國包括華為、大疆創新在內的諸多高科技企業、高校、研究機構被列入管制“實體清單”,尤其是2020 年新冠肺炎疫情以來,全球關鍵技術產業鏈、供應鏈政治化的趨勢明顯,讓我們清醒地認識到,貿易戰、科技戰、冷戰的核心是產業鏈的競爭,這也深刻地暴露了在全球產業鏈分化和重構中中國產業鏈不穩、不強、不安全的軟肋和短板。作為技術和知識密集型的高技術產業,其發展決定著國家競爭力的強弱和高質量發展的速度。因此探討高技術產業鏈水平及其提升路徑具有重要的意義。

一、高技術產業創新鏈、價值鏈、供應鏈和價值鏈的承接融合機制

產業鏈是上、中、下游產業各部門之間依據內在的技術經濟邏輯關系和時空布局關系客觀形成的鏈條式形態,是由創新鏈、供應鏈、空間鏈和價值鏈等內含鏈組合而成的有機集合體[1],這四個內含鏈從市場主體的創新關系、供求傳遞關系、空間布局關系和價值分配關系反映一條穩定、完整的產業鏈價值實現和價值增值的過程,四個內含鏈在相互對接的過程中關聯性越強,產業鏈條越緊密,資源的配置效率就越高。

首先,創新鏈通過產業鏈上各創新主體的合作和銜接,從重點單項技術突破發展為多項技術集成創新,帶動整個產業鏈中各個環節的協同創新,實現創新技術產業化[2]。同時還可以改變原有產業技術演進軌道,不斷擴展和延伸產業發展環節,補齊產業鏈中的“斷點”,通過技術推動和市場拉動,產業鏈和創新鏈實現雙向融合[3]。

其次,企業在創新過程中通過設計、生產、營銷、運輸以及對產品起的輔助作用等相互關聯活動,實現價值最大化[4]。多個關聯度較高的相關企業及支撐機構通過縱向和橫向分工協作,形成產業集聚,構建戰略聯盟,企業之間協同效應越高,產業競爭力就越強,價值能級得以提升[5-7]。

再次,供應鏈是一種圍繞核心企業,通過對信息流、資金流、物流和商流的利用,從采購原材料—中間產品—最終產品,通過物流網絡把最終產品銷售到消費者的功能網絡鏈[8]。通過構建穩定的戰略聯盟,確保供應鏈通暢,既可以確保產業鏈上所有企業價值增值,又能低成本高效率提高產業集群水平。而不斷延伸的產業鏈為供應鏈提供更加寬域的范圍經濟,供應鏈發揮空間隨之擴大。

最后,空間鏈是產業鏈上各市場主體的集群化而產生的規模效應,高技術產業技術含量和生產效率方面擁有得天獨厚的優勢,更容易形成產業集聚[9]。產業鏈上關聯企業通過垂直型和水平型集聚,一方面,通過系統的知識創新體系激發產生新技術,培育出掌握不同技術的復合型人才,為區域創新能力的提升奠定了動力源泉;另一方面,水平型集聚有利于企業發揮技術創新的外溢效應和資源的共享效應,擴大知識技術的作用范圍,產生規模經濟優勢,進而形成“區位品牌”,提升高技術產業鏈質量和地區產業競爭力。本文從創新鏈、供應鏈、空間鏈和價值鏈四個方面構建高技術產業鏈評價體系,利用主成分分析法對中國2000—2019 年和26 個省市高技術產業鏈水平進行時序、空間測度和比較,以期探索提升中國高技術產業鏈水平路徑。

二、高技術產業鏈水平測度體系的構建

(一)測度體系構建

產業鏈是在創新鏈、價值鏈、供應鏈、空間鏈的相互承接、融合中得以發展的。本文從創新鏈水平、價值鏈水平、供應鏈水平和空間鏈水平四個維度8個二級指標、11 個三級指標對高技術產業鏈水平進行測度和評價。具體指標和結果如表1 所示。

(二)指標權重測算方法

本文利用Spss 20.0 軟件對高技術產業鏈水平各基礎指標分別進行主成分分析,研究步驟為:第一,采用最小值—最大值法對三級測度指標原始數據進行標準化處理;第二,相關性分析。進行KMO 檢驗和Bartlett 球形檢驗,結果顯示,KMO=0.702 大于0.5,說明變量之間存在相關關系,可以用主成分分析法求各指標權重;第三,提取主因子。按照特征值大于1 的原則進行因子提取,得到因子特征值和方差貢獻率[10],結果如表1 所示。四大維度在第一主成分中的方差貢獻率分別達到了93.41%、93.92%、93.94%和93.34%,說明按照第一主成分提取原始信息分析能力最強,可以替代原始數據進行下面的檢驗。計算主成分得分公式為:Ai=α1C1+α2C2+…+αnCn,αn是成分得分矩陣中Cn 指標數據除以其對應特征值的平方根,Cn 為標準化后的變量數據。最后,通過四大主成分得分,計算產業鏈綜合指數。F=β1A1+β2A2+β3A3+β4A4,其中,β 為主成分特征值方差除以各主成分特征值方差之和。

(三)數據來源

測度所用的原始數據來源于歷年國家及各省市國民經濟和社會發展統計公報、歷年《全國科技經費投入統計公報》《中國統計年鑒》《高技術產業統計年鑒》和《中國科技統計年鑒》。

三、中國高技術產業鏈水平的時序變化與空間差異

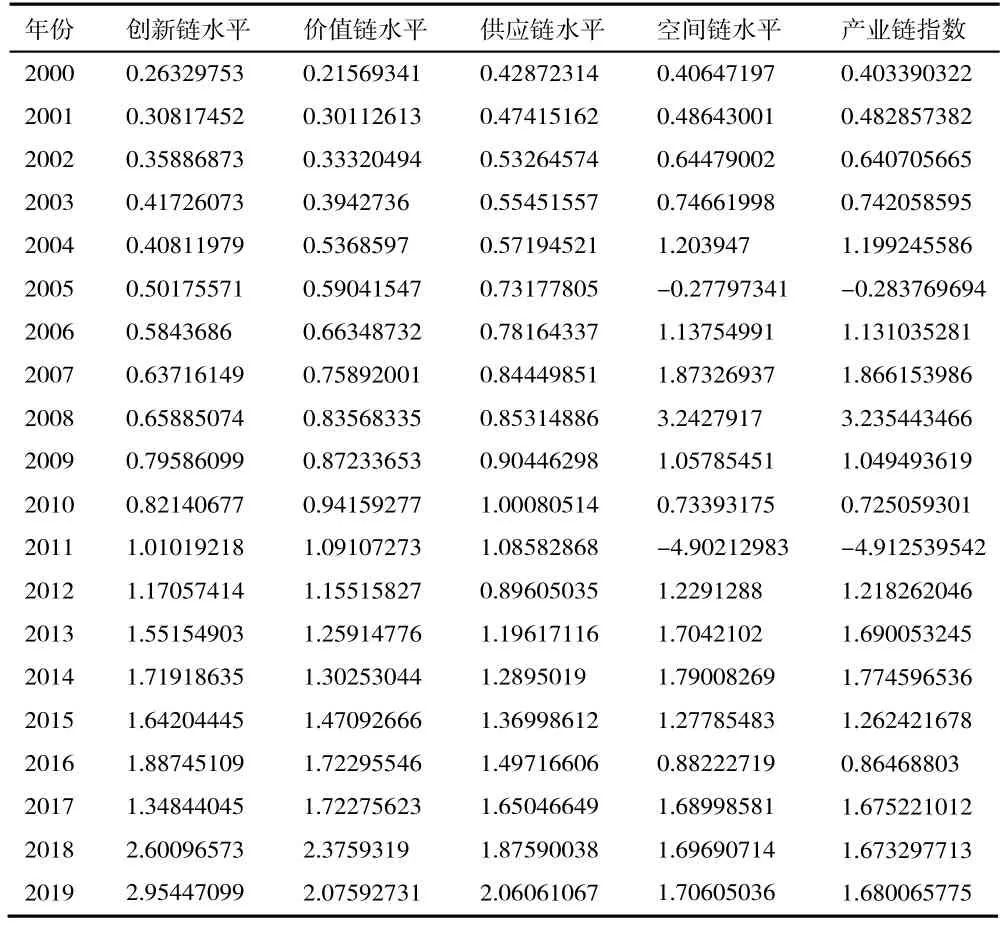

(一)中國高技術產業鏈水平的時序變化

測度2000—2019 年時間序列相關數據,得到產業鏈水平及四個維度指數結果,由表1、表2 可知,創新鏈水平、價值鏈水平、供應鏈水平指數大致呈上升態勢,對產業鏈的貢獻較小,空間鏈水平對高技術產業鏈水平的影響最大,變化步調幾乎一致,呈上升—下降—上升趨勢。

表2 產業鏈水平及各維度指數測算結果

1.創新鏈、價值鏈和供應鏈對產業鏈影響較小,上升速度緩慢。主要因為:(1)在2011 年之前,中國高技術產業的主力軍是三資企業,2011 年三資企業的產值比重超過60%,但其中超過七成的外商投資企業研發強度僅為0.75%,低于中國整個制造業的平均水平,說明這個時期的外資企業只是跨國公司的加工工廠,技術創新能力與其經濟規模不匹配。而內資企業正處于科技創新初期,主要從事獲利較低的裝配制造業和組裝加工環節,自主創新能力和全要素生產率較低,在對外出口中未獲得與其出口規模相匹配的貿易利益,造成高技術產業創新鏈、價值鏈和供應鏈水平提升速度緩慢,對產業鏈影響較小。(2)從2011 年之后,中國實施“科教興國”戰略,大幅度增加研發投入,特別是隨著中國新一代信息技術和新型基礎設施建設的逐步推行,吸引全球創新企業加速向國內集聚,促進中國高技術產業的價值鏈和供應鏈向高端研發和設計環節延伸。2019 年,共投入研究與試驗發展經費22 143.6 億元,其中高技術制造業研究與試驗發展經費3 804.0 億元,投入強度為2.41%,比上年提高0.14%[11]。但近些年,歐洲國家制造業回流、中美貿易摩擦和新冠疫情等因素對我國高技術產業的發展帶來巨大沖擊,產業鏈水平提升速度有所放緩。

2.空間鏈水平和產業鏈總水平整體呈上升趨勢,但期間波動較大。空間鏈水平的變化趨勢決定了產業鏈水平的大致方向,說明空間鏈水平對產業鏈水平有很強的作用效力。主要是因為中國高技術產業起步較晚、起點較低,2008 年以前,全國各個地區在沒有合理規劃產業發展的基礎上,蜂擁而起建設高新技術產業開發區,在規模效應和巨大經濟效益的驅使下產業集聚產生并發展起來,帶動了高技術產業鏈水平的提升。但是在此階段的產業集聚僅僅是地理上的集聚,未達到真正意義上的產業集群,并且還造成了一定程度上的重復建設,加劇高技術產業結構趨同現象。2008 年之后國家適時調整高技術產業發展政策,特別是2011 年度《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》的實施,合理規劃各地區高技術產業布局,在短期內各地區高技術產業規模明顯縮小,影響空間鏈和產業鏈的發展。當前,中國高技術產業逐步形成了一個分工明確、競爭與協作并存的集群狀態,集聚的巨大經濟效應已經逐步顯現,空間鏈和產業鏈水平得到進一步的提升。

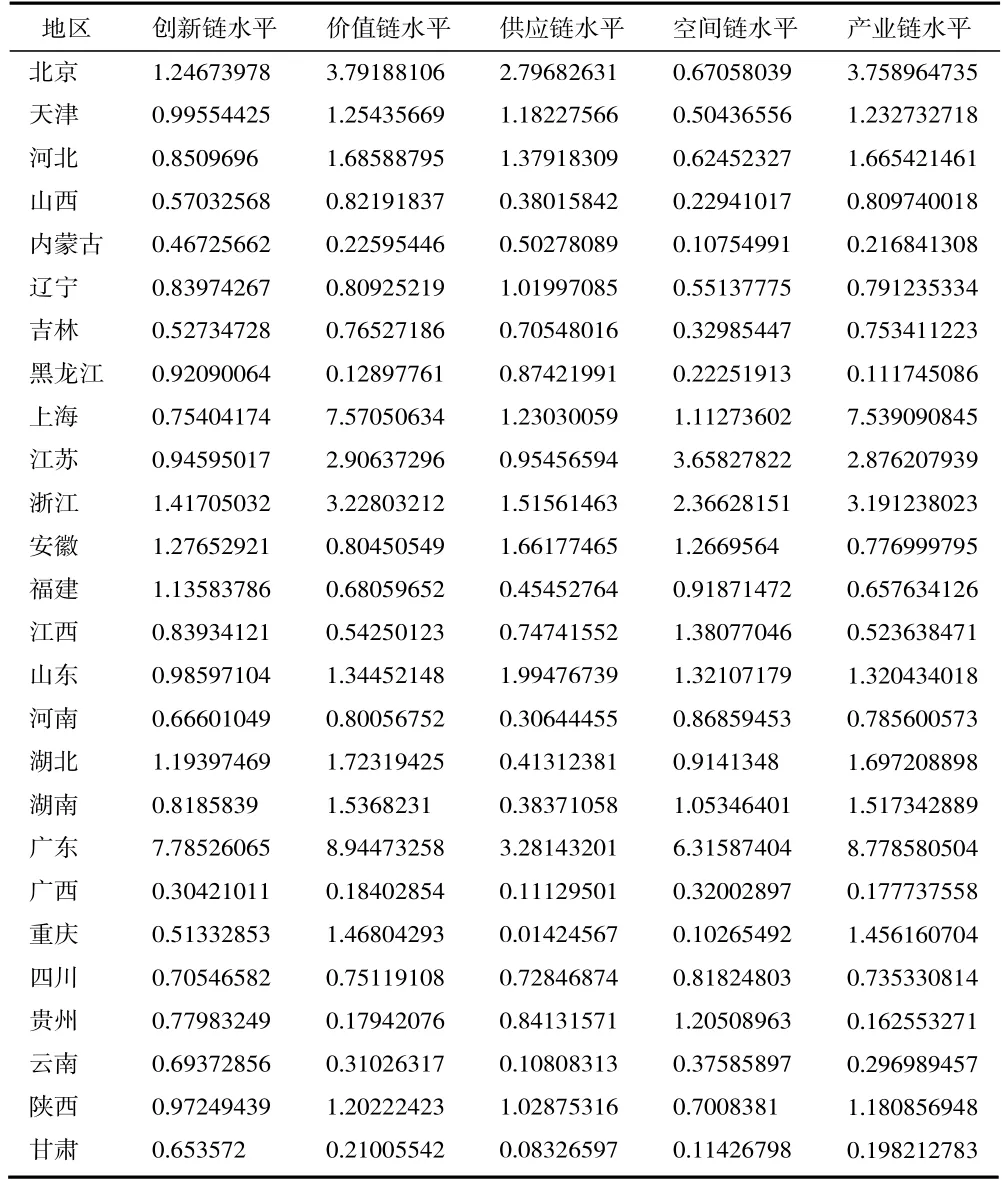

(二)中國高技術產業鏈水平的空間差異

鑒于部分地區和省份數據的缺失,本文只測度中國2019 年度26 個省市自治區的高技術產業鏈水平,以此考察高技術產業鏈水平的空間差異。根據表3 結果發現,高技術產業鏈水平存在較大的區域差異。

表3 2019 年26 省市自治區高技術產業鏈水平指數測度結果

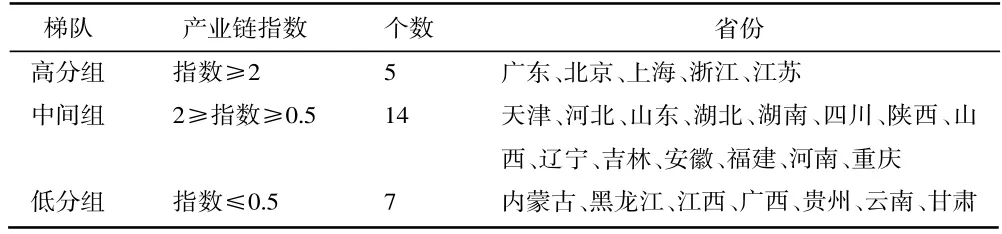

把26 個省市自治區產業鏈水平分為三個梯隊,高分組、中間組和低分組,總體上大致呈橄欖球形狀,高分組和低分組省市數量相對較少,中間組省份數量較多。排名最高的是廣東省,最低的是甘肅省(見表4)。

表4 26 省市自治區高技術產業鏈分組情況

高分組包括廣東省、北京市、上海市、浙江省和江蘇省,產業鏈水平在2 分之上,最高分是廣東省。五個省市擁有雄厚的經濟基礎、科技資源、人才資源,使得高技術產業具有較強的創新基礎。一流的營商環境,吸引外部資源不斷流入和集聚,從而高技術企業可以低成本獲得資源,進行高效的專業化分工協作,加上完善高技術產業發展配套政策,高技術產業鏈形成了“規模效應”,區位優勢顯著。廣東省高技術產業鏈水平在全國處于領先地位,主要因為其有極高的科研成果產業化速度和效率。其他四省市每年投入較大規模的產業創新資源,但創新鏈和供應鏈、空間鏈和產業鏈水平與廣東省相比仍有不小的差距,所以高分組省市需要以市場為導向,重視科技成果的轉化。

中間組包括天津市、河北省等14 個省市,占考察省份的53.85%,比重較大,因此,要提高中國高技術產業鏈整體水平,必須把中間組省市做強做大。中間組大部分省份高技術產業基礎雄厚,各個地區都有優勢產業和龍頭企業帶動發展。山東省信息技術產業規模居全國第三位,海爾、浪潮等骨干企業實力較為雄厚,引領帶動作用比較明顯。其他省市高技術產業主要集中在發展較慢的航空航天制造業、醫藥制造業、醫療設備及儀器儀表制造業,自主研發投入不足,創新水平較低,傳統產業比重較高,技術升級改造進程、新舊動能轉換緩慢,從而影響高技術產業鏈水平的提升。比如,吉林省和遼寧省,在醫療制造業、醫療設備和儀器儀表制造業方面規模較大,但創新基礎薄弱,轉型升級速度較慢,與發達沿海地區的創新和營銷能力結合不足,造成比較優勢呈緩慢下降趨勢。所以,提升高技術產業自主創新能力、加速傳統產業技術改造升級,是中間組省份的重要發展方向。

低分組包括內蒙古、黑龍江省等7 個省份,占所考察省市的26.9%。雖然近些年這些省份高技術產業發展速度很快,但創新鏈、價值鏈、供應鏈和空間鏈水平整體較低,與高分組相比差距較大。《中國區域科技創新評價報告2020》顯示,低分組中的諸多省份高技術產業科技活動投入與產出效率、產業化程度、產業經濟貢獻率排名、科技創新環境等各項指標在國內長期倒數[12],這與低分組省份對高技術產業的投資和需求較低、市場發育滯后、知識產權總量小、科技產出能力弱、人才流失嚴重、承接產業轉移能力不足等原因是分不開的。因此,對于科教資源和經濟基礎薄弱省份來說,合理規劃產業布局,優化創新和營商環境、構建區域內完整的高技術特色優勢產業鏈條,以確保產業鏈供應鏈的安全穩定。

四、結論及提升中國高技術產業鏈水平政策建議

為了探索持續提升中國高技術產業鏈水平的路徑,本文從創新鏈、價值鏈、供應鏈和空間鏈協同發展角度出發,構建了高技術產業鏈評價體系,并對中國2000—2019 年時間序列和2019 年26 個省市自治區的指標數據進行測度和分析,結果顯示,在時間序列方面,中國高技術產業鏈受到創新鏈、價值鏈和供應鏈影響較小,受空間鏈的影響較大,呈上升—下降—上升波動趨勢;在空間差異方面,高分組和低分組所占比重較低,中間組省市比重較大,高分組省市是高技術產業發展的創新引領者,低分組特色產業發展速度較快,中間組是高技術產業整體提升的中堅力量,基礎雄厚,但傳統產業比重比較高。因此,提升高技術產業鏈水平,不僅需要創新鏈、價值鏈、供應鏈和空間鏈四鏈協同發展,還需要考慮區域發展差異。

(一)強化自主可控,提升高技術產業創新鏈水平和價值能級

作為技術密集型和知識密集型的高技術產業,自主研發能力是其發展的核心競爭力和主要推動力。產業鏈自主可控、安全穩定,才能抵御國內外的風險和沖擊。(1)攻關核心共性技術,構建產業鏈風險監測評價體系。以新型研發機構和高水平研究院、高技術企業為創新主體,形成產業創新聯盟,集中攻關核心技術,補齊基礎研究短板,培育和壯大應用系統、開源社區等新興產業發展形態[13]。實時監測高技術產業鏈動態變化趨勢,持續迭代高技術產業鏈斷鏈風險清單,綜合國內外風險因素,做出風險評價,國家和地區以此對長期高質量發展做出長遠規劃和系統推進。(2)積極推進高技術產業智能化升級進程。對于中部地區,利用數字化技術,加快推進醫療設備、醫療制造業等行業技術改造工程,提升高技術產業數字化、智能化水平;充分利用并挖掘醫療數據價值,借助智慧醫療云服務平臺拓展產品服務種類和服務范圍,提升高技術產業創新水平和價值能級。(3)全面打通高技術產業基礎研究、核心技術創新成果產業化轉化通道。健全科技成果轉化全鏈條保障機制;構建研發測試、市場供需對接、政策服務集一體的科技成果轉化平臺;加強高校和科研院所技術成果轉移體系建設,加強與國內國際知名技術轉移機構深度合作,更好地打通產學研創新鏈、產業鏈、價值鏈,提升科技成果的轉化效率,提升產業鏈供應鏈的安全穩定性和競爭力。

(二)差異化發展戰略,發揮區域特色產業鏈優勢

一方面,積極推進區域產業鏈差異化發展戰略。高分組省市高技術產業發展速度較快,重點發展技術密集型節能減排、高端制造等產業,合理布局,避免造成同質化競爭、資源浪費。加強創新型領軍人才和尖端技術人才隊伍的建設,為提升高技術產業原始創新力提供重要保證。中間組和低分組高技術產業發展緩慢,需要優化高科技人才資源的配置,建立與區域高技術產業高質量發展相匹配的人才培養體系;建立加大開放力度,依靠基礎資源優勢,精準發力,加強高技術產業基礎再造工程,差異化發展,發揮地區特色產業優勢,實現高技術產業專業化和特色化發展。另一方面,加快實施城市群和區域協調戰略,破除體制障礙,市場引導產業高效集群。高分組的省市在城市群內統籌規劃產業發展路徑,共建高新技術產業園、產業鏈協同創新項目,推動關聯產業抱團發展,提升產業集群內企業的協作能力。以產業的良性內部循環參與全球產業鏈的外部循環,為中國高技術產業鏈、價值鏈和供應鏈水平的提高做出貢獻。處于中間組和低分組不發達省市結合自身經濟發展需要,積極承接發達地區高技術產業轉移,與發達地區共享共建產業鏈區域合作安全協調體系,為高技術產業化打造一個安全完整的鏈條。

(三)積極推進創新鏈、價值鏈、供應鏈和空間鏈四鏈協同發展

提升高技術產業鏈水平,需要創新鏈、價值鏈、供應鏈和空間鏈四鏈深度融合發展。(1)優化營商環境。擴大高技術產業特別是戰略性新興產業創新資金的覆蓋面,加大減稅降費力度,擴寬投融資渠道,建立包容性、競爭有序的基礎經濟體系扶持民營企業尤其是中小成長型企業,激發其創新活動,以優良的營商環境促進四鏈深度融合發展。(2)創新國內國際產學研深度融合機制。依據高技術產業鏈發展的需要,在機構合作、協同研發、投資融資、創新利益分享等方面實現一體化運作和管理,降低產業鏈內部交易成本。(3)促進龍頭企業和中小企業協同發展。為了提升高技術產業鏈的安全完整穩定性,龍頭企業加大自主研發強度,提高芯片、軟件等關鍵零部件的自給率,中小企業與龍頭企業實施四鏈協同發展,延長高技術產業鏈長度。(4)根據產業鏈、價值鏈構建產業集群網絡。借助大數據平臺、科技交流交易平臺、中介服務平臺等,根據產業鏈、價值鏈市場需求通過多種方式構建高技術產業協同創新聯盟和產業發展創新綜合體,形成企業之間、企業與高校、科研院所以及企業與其他中介機構之間形成強大的集群網絡,發揮區域空間效應,提升高技術產業鏈整體水平。