古籍修復用紙性能評價指標體系構建研究*

王梓懿 陳 晨 王湘華 魏海燕

(1.吉首大學旅游與管理工程學院 湖南張家界 427000;2.吉首大學文學與新聞傳播學院 湖南吉首 416000;3.長沙市圖書館 長沙 410005)

古籍修復是以維持古籍載體和結構不變為前提,運用修補、整理和裝訂等技藝最大程度恢復破損古籍原貌和價值的過程[1]。古籍的載體經歷了從甲骨與金石到簡牘與縑帛的轉變,而隨著造紙術和印刷術的發明與普及,手工制紙逐漸取代竹帛成為歷代書寫和印刷書籍使用得最普遍的載體[2]。古籍由內容(古籍內容)和形式(單頁板式與外形結構)兩個部分構成[3],其中,古籍內容多以文字與圖畫的形式共同呈現在紙質載體之上,單頁板式的版框、書口和天頭等也都規范于紙頁之中,而書首、書脊、書衣和書腦等外部形式更是由紙張組成。所以,從古籍的載體和結構可以看出,一旦書籍出現破損和老化,受損的紙頁將會是古籍修復最主要的目標,而能夠用于替換或者修補原紙的修復用紙是古籍修復工作最重要的材料之一。

當前,圍繞古籍修復用紙的研究較為匱乏,針對修復用紙性能評價體系的研究僅有學者閻琳參考古籍修復原則和古籍修復效果,提出的以紙張pH值、紙張強度、耐久性和匹配性指標構成的評估體系[4]47-50,77。而構建合理規范與功能完備的修復用紙性能指標體系既能夠驗證紙張性能是否和修復目的相協調,也能補充現有修復用紙的篩選標準,監督修復用紙的選取,并能有針對性地開展糾正修復偏誤工作。基于此,文章使用德爾菲法和SPSS統計軟件對古籍修復用紙各項性能指標進行研究,以期構建科學合理的修復用紙性能評價體系,修復人員可更加清晰、直觀地鑒定各類修復用紙的性能優劣,避免因選紙不當或者劣紙誤用讓古籍遭受二次傷害,為有效開展古籍修復工作提供依據和保障。

1 古籍修復用紙現狀研究

古籍修復用紙對于古籍修復工作的重要性顯而易見,但是國內關于古籍修復用紙的研究卻相對較少。文章梳理了古籍修復用紙在經驗判斷和科學判斷兩個方面的研究成果和現狀,以此作為古籍修復用紙性能指標篩選的參考與依據。

從經驗判斷來看,修復用紙的采購和選取可以通過紙張的來源包括紙張產地、紙張原料和造紙工藝等方面來判斷紙張的適用性[5],而古籍修復用紙應具備優良的物理性能、機械性能和化學性能,并以和古籍載體相適的手工制紙為主[6]75-80。在選擇手工制紙作為古籍修復用紙時,除了要考慮紙的產地、原料和工藝之外,還需要結合紙張厚度、色度和撕裂度等因素來判斷其與古籍原紙的匹配程度[7]106-112。古籍修復用紙的選取應該遵循整舊如舊、最少干預、可逆性和可識別性等基本原則進行[8-9],并依靠寧窄勿寬、寧薄勿厚和寧淺勿深等經驗來判斷修復用紙的匹配程度[10]。此外,安全防護、可逆保障、匹配適度和長期保存是修復古籍應達到的理想效果[11]。在判斷過程中,對紙張性能優劣的判斷更多依賴于修復人員自身的知識和經驗,但一些不易測量的因素容易導致修復差距和人為失誤。

從科學判斷來看,古籍修復用紙研究更加偏向于對紙張性能的檢測和分析。閻春生等闡述了返黃值、酸堿度、還原性物質(纖維素與木質素等)和銅價等物理、化學性能指標是進行紙質文物科學檢測的重要依據[12];馬燈翠等參照古籍修復原則,并以修復用紙性能質量為基礎對毛竹紙、苦竹紙和棠云紙的定量、白度、抗張強度和耐折度等性能進行了測量和判斷[13]38-40;方挺等以連史紙、貢川紙、毛邊紙、元書紙和表芯紙等清代竹紙為例,詳細描述了其分類標準、紙張外觀、物理性能和簾紋形態等特性[14];王珊等對吳煦檔案中的11冊古籍及殘頁進行了規格、白度、厚度、定量、簾紋和纖維素等方面性能的測量,并羅列了各樣本的纖維配比,描述了樣本中最具代表性的紙質病害[15]72-79;易曉輝等分別探究了宣紙、構皮紙和毛邊紙等古籍修復用紙在浸濕環境和干燥環境下伸縮性能的變化[16]。科學判斷是基于經驗判斷和相關標準并通過使用儀器來檢測修復用紙自身的耐用性、安全性和相似性是否達標,對比分析修復用紙與古籍原紙的纖維組成是否相配、薄厚是否相仿、顏色是否相符和伸縮性是否相適等,可以有效彌補修復人員之間的經驗差距和技藝差距,提高其對古籍修復用紙性能判斷的科學性。

2 構建性能評價指標體系

評價指標體系是在古籍修復工作中評估、比較和判斷各類修復用紙質量、性能和表現的關鍵指標集合。

2.1 關鍵性能指標遴選

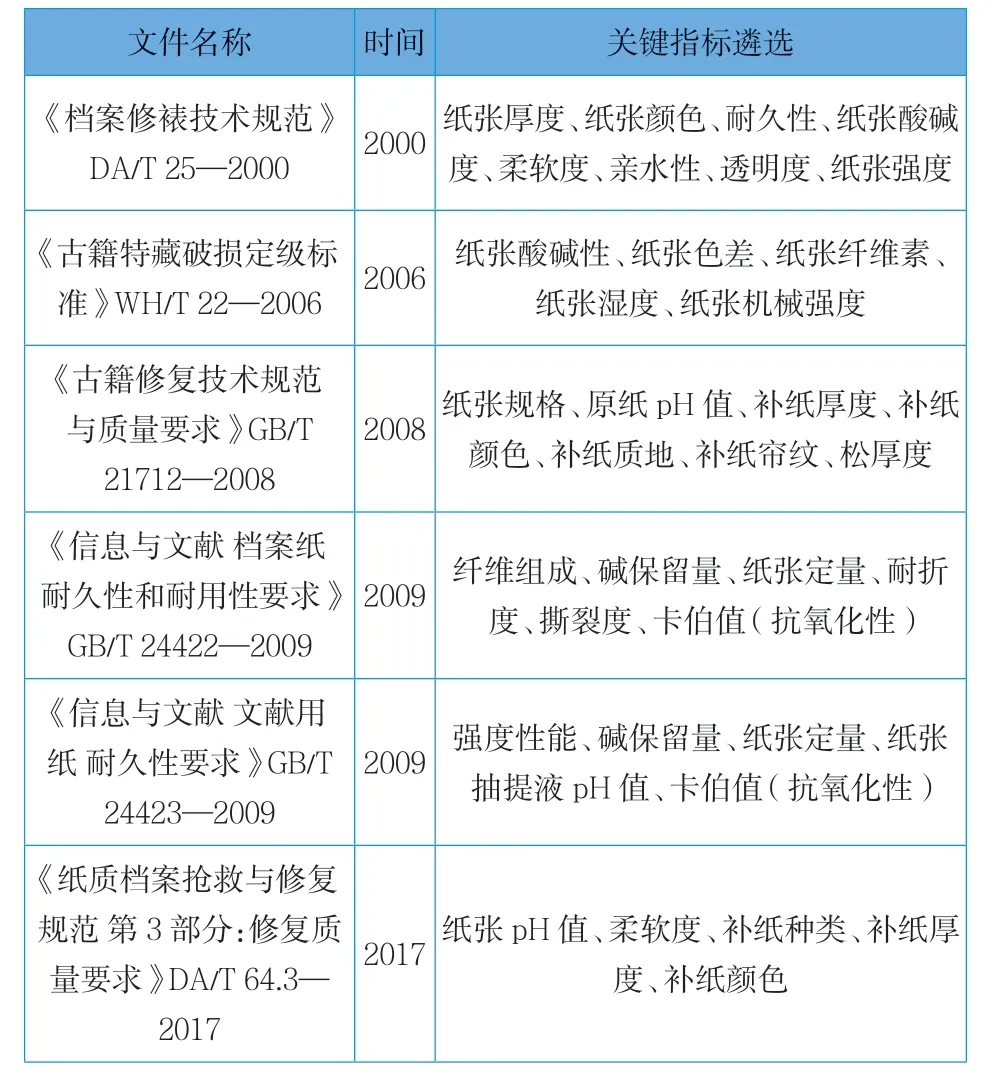

修復用紙是古籍修復工作中最重要且使用得最頻繁的修復材料之一。在2000—2017年間,國家檔案局、文化部、國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會等機構先后出臺了《檔案修裱技術規范》(DA/T 25—2000)和《古籍特藏破損定級標準》(WH/T 22—2006)等一系列與文獻修復以及修復用紙相關的標準文件(如表1所示),根據這些國家標準文件,筆者提取了古籍修復用紙關鍵指標用于性能評價體系的初建。

表1 相關標準中關鍵指標的匯總

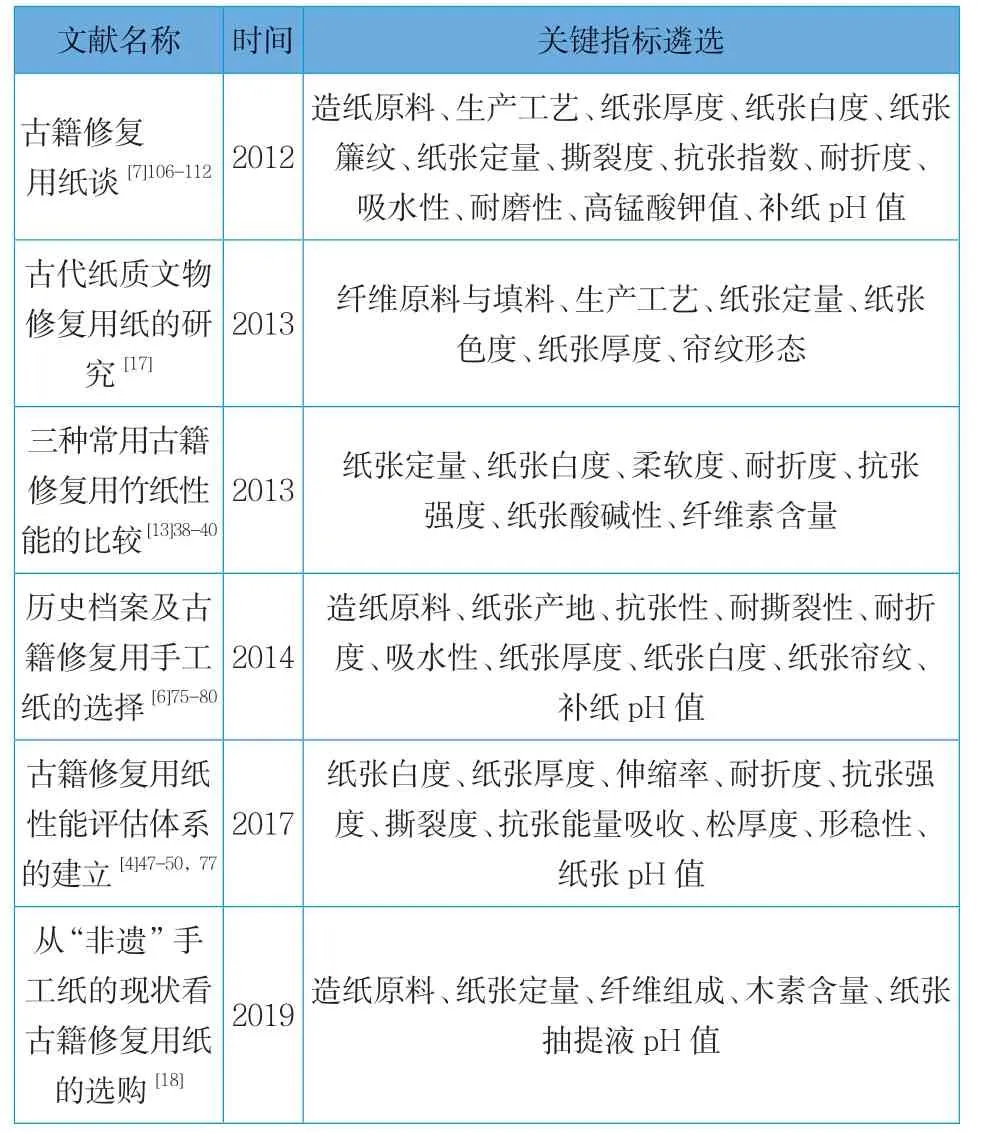

古籍修復用紙性能評價指標的篩選應基于現有成果,以確保篩選指標的合理性與科學性。筆者在CNKI(知網)以“古籍”和“古文”為檢索詞進行一次檢索,以“修復用紙”“紙張性能”和“補紙采購”進行二次檢索,選擇邏輯詞“OR”并勾選同義詞擴展,限定時間為2021年9月前,最終獲得26篇相關文獻。筆者從中選擇被引量較高且最具代表性的文獻作為古籍修復用紙性能指標體系初建的參考指標(如表2所示)。

表2 相關論文中關鍵指標的匯總

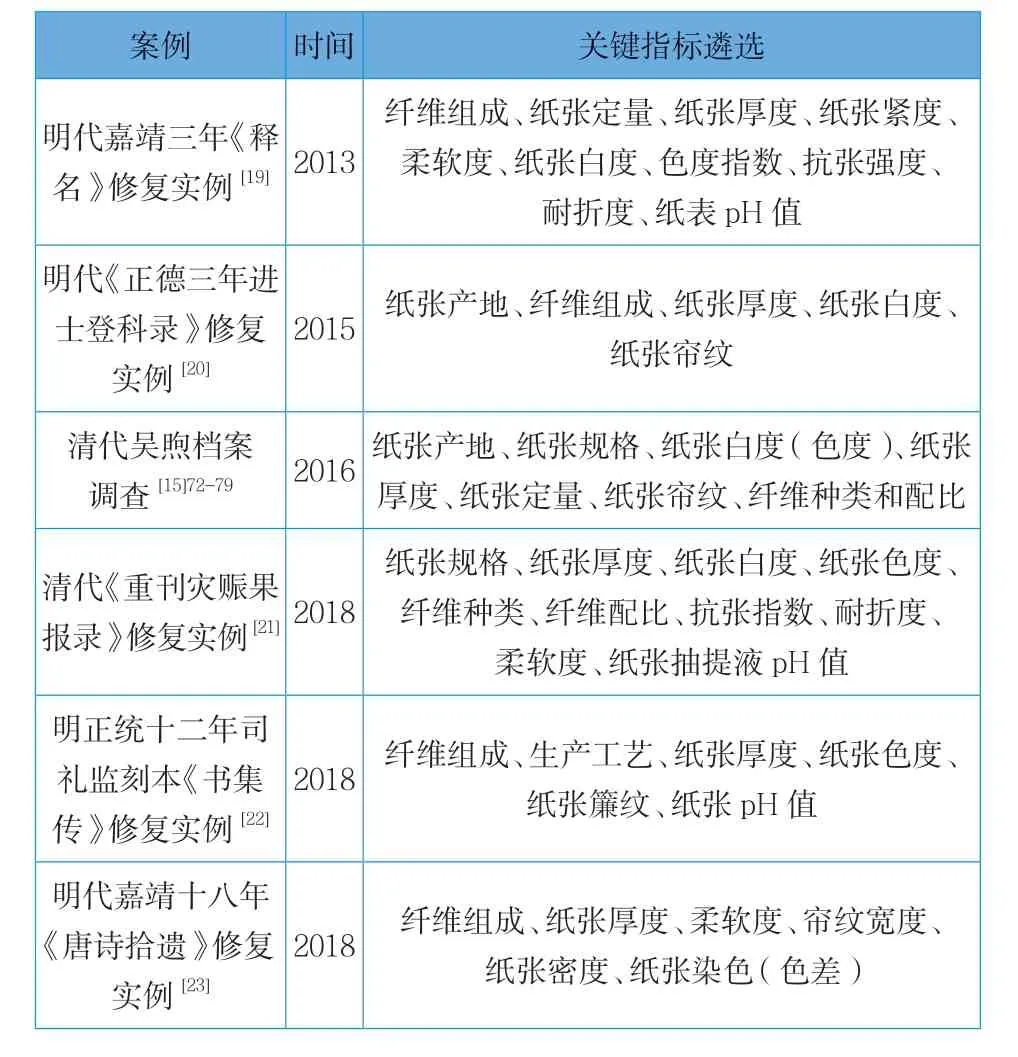

古籍修復用紙性能的相關內容在修復案例和檢測實驗中也多次被提及。由于古籍修復工作依賴修復經驗和修復技藝,且不同古籍往往需要制定針對性的修復方案,因此構建的修復用紙性能指標體系應具有較高可選性、可靠性和實用性。筆者以《釋名》和《正德三年進士登科錄》等明清時期古籍的修復為例,按照修復流程和修復效果從中遴選了關鍵指標用于古籍修復用紙性能指標體系的初建(如表3所示)。

表3 相關案例中關鍵指標的匯總

2.2 性能指標體系初建

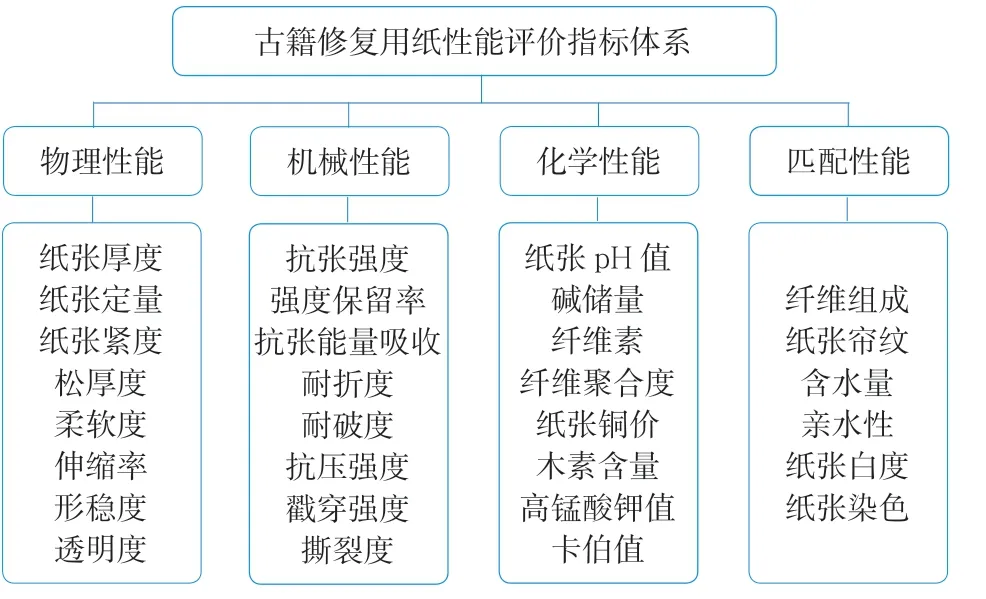

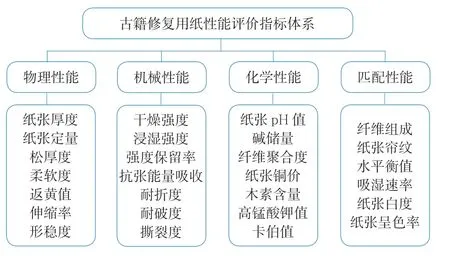

在初建古籍修復用紙性能指標體系時應注重以下幾項準則:①緊扣整舊如舊、最少干預、相似性和可識別性等修復原則;②囊括耐久性、美觀性、安全性和功能性等修復要求;③符合安全防護、可逆保障、匹配適度和長期保存等修復效果;④納入松厚度和pH值等代表性檢測指標與厚度、簾紋等常用易測量指標;⑤各指標間具有相關性可歸類,指標體系具有邏輯性并可建模;⑥指標無重復和遺漏,指標體系具備科學性、可靠性、實用性和通用性。綜上所述,最終可構建以物理性能、機械性能、化學性能和匹配性能4項為一級指標,囊括厚度、定量、緊度和松厚度等30項二級指標的古籍修復用紙性能評價體系(如圖1所示)。

圖1 古籍修復用紙性能評價體系(初建)

3 性能評價指標體系修正

筆者以初建的古籍修復用紙性能指標體系為基礎,運用德爾菲法以及Excel軟件收集、整理專家意見和評分數據以修正指標體系,并結合SPSS 19.0軟件對該體系的可信度進行檢驗。

3.1 專家選擇

被納入性能指標函詢的專家共17位,分別來自吉首大學等高校和湘西州等地級行政區公共圖書館。其中男性10位(58.82%),女性7位(41.18%);研究生學歷的有5位(29.41%),本科學歷7位(41.18%),其余學歷5位(29.41%);有高級職稱的專家6位(35.29%),中級職稱的11位(64.71%)。各位專家從事古籍保護和文獻修復平均的工作年限為6.25±2年。

3.2 修正標準

遵循個人經驗和獨立認知,筆者以5分制(0.25分為段)為標準,分別對各項指標的重要度(Ii)、相關度(Ri)和可測量度(Qi)進行評分。各項指標的Ii、Ri和Qi評分均≥3.5,且變異系數(Vi)≤0.15,不存在否定建議即可納入評價體系;當Ii、Ri和Qi評分<3.5,或者變異系數(Vi)>0.15,抑或存在多項否定建議的指標即剔除。合并或者新增的指標需要獲得30%以上的專家認可。

3.3 可信度分析

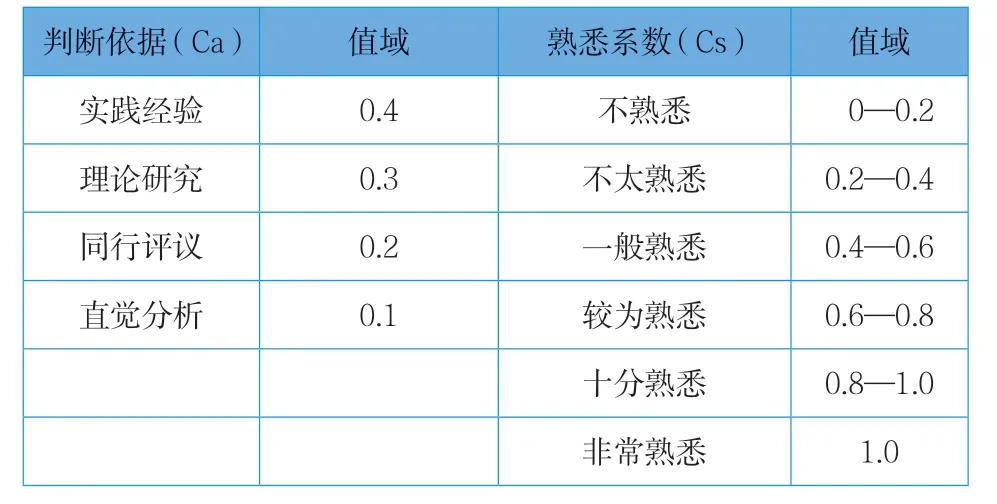

可信度分析包括專家積極系數、專家權威程度和專家意見協調系數[24]。專家積極系數可以衡量專家對本研究的關注程度和積極程度,計算公式為:積極系數=(回收電郵總數/發出電郵總數)×100%。專家權威程度由判斷依據和熟悉程度組成且以專家自評的方式完成。以專家權威程度(Cr)為判斷依據(Ca)并獲知熟悉系數(Cs)的算術平均值,當Cr≥0.7即專家評價具有權威性(如表4所示)。專家意見協調程度由變異系數和協調系數組成。變異系數(Vi)受離散程度和平均水平影響可以反映單項指標得分的協調程度,計算方式為標準差除以Ii、Ri和Qi的平均值。協調系數可以反映出全部專家對所有評價指標的協調程度,可運用SPSS軟件并選用Kendall協調系數(W)為判斷依據來對整體協調程度進行計算,W區間為0—1,取值越大說明指標的協調程度越高。

表4 專家權威程度評價標準

3.4 指標體系修正

筆者對首輪收回的17份調查問卷上的專家意見和評分進行整理和統計。結果顯示,在合理性上,各項指標在重要度(Ii)、相關度(Ri)和可測量度(Qi)方面的得分通過K-S擬合度檢驗結果為Z=0.73—1.22,P>0.05,均服從正態分布。一級指標的Ii、Ri和Qi得分均>3.5,變異系數(Vi)為0.098—0.147<0.15,故所有一級指標可被納入次輪評價。二級指標中Ii、Ri和Qi三項得分<3.5的為透明度(Ii=3.03)、抗壓強度(Ri=3.17)和戳穿強度(Ri=3.39),變異系數(Vi)>0.15的為紙張緊度(Vi=0.163)、抗張強度(Vi=0.181)和纖維素(Vi=0.206),其余指標的各維度得分和變異系數均符合標準,可納入次輪評價。綜合多位專家意見,筆者對指標體系進行了修改和調整,在物理性能上,剔除透明度并將相似指標紙張緊度并入紙張松厚度且補充指標返黃值;在機械性能上,剔除抗壓強度與戳穿強度,并將抗張強度拆分為干燥強度和浸濕強度;在化學性能上,將纖維素并入纖維聚合度;在匹配性能上,將含水量、親水性和紙張染色替換為水平衡值、吸濕速率和紙張呈色率。最后共4項一級指標和27項二級指標被納入下一輪專家評價。

在向專家反饋和說明首輪指標的處理結果后,筆者將調整后的指標問卷重新發給專家進行第二輪評分。第二輪評價指標的重要度(Ii)、相關度(Ri)和可測量度(Qi)評分經K-S擬合度檢驗可知Z=0.66—1.12,P>0.05,均服從正態分布。一級、二級指標在Ii、Ri和Qi方面的得分均>3.5,其中一級指標得分范圍Ii為4.118—4.588,Ri為4.353—4.706,Qi為4.059—4.441,變異系數(Vi)為0.029—0.086<0.15;二級指標得分范圍Ii為3.971—4.412,Ri為4.176—4.618,Qi為3.882—4.265,變異系數(Vi)為0.016—0.142<0.15,均符合納入標準。相較于首輪統計情況,一級指標和二級指標的評分在各維度得分和變異系數上的表現良好,27項指標的可靠性和協調性有了較大幅度的提升。此輪最終確定古籍修復用紙性能評價指標體系包括4項一級指標和27項二級指標(如圖2所示)。

圖2 古籍修復用紙性能評價體系(修正)

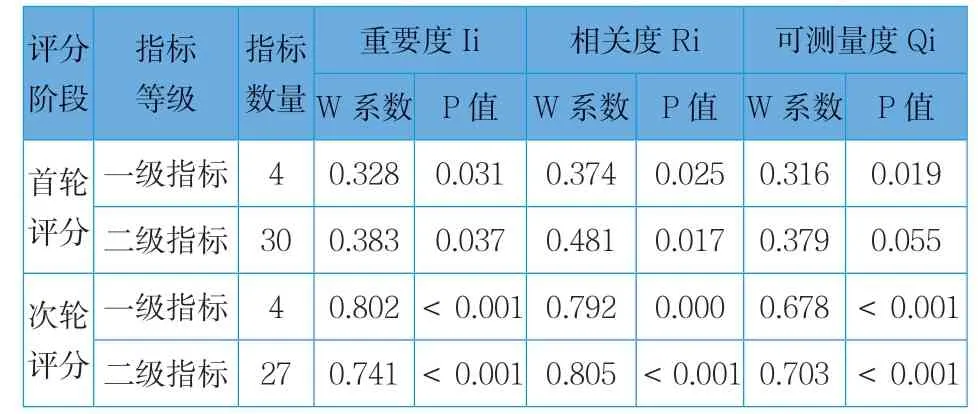

3.5 修正可信度分析

本次調查共發放專家咨詢問卷20份,收回有效問卷17份,專家積極系數為85%,說明被調查的專家對于古籍修復用紙性能評價研究有較為濃厚的興趣。17位專家權威程度(Cr)自評結果顯示:一級指標Ca為0.75—0.88,Cs為0.86—0.94,計算得出Cr為0.81—0.91;二級指標Ca為0.70—0.82,Cs為0.72—0.85,計算得出Cr為0.71—0.83。專家自評Cr均>0.7,說明此前兩輪古籍修復用紙性能指標的評分數據較為可靠。筆者使用SPSS 19.0軟件對兩輪評分數據進行了協調性檢驗,將獲得的分析結果和兩輪分析結果進行了匯總與比較(如表5所示)。結果表明,首輪專家咨詢中一級、二級指標的整體協調程度偏低,二級指標的Qi漸進顯著性為0.054(>0.05表示為非顯著),說明二級指標存在不可測量指標,需對首輪二級指標體系進行調整。次輪一級、二級指標的肯德爾協調系數顯著上升為0.678—0.802和0.703—0.805,說明調整后的指標體系協調程度較好。漸進顯著性分析也顯示其整體指標P值均<0.001,說明次輪統計有效且調整后的指標體系更協調可靠。

表5 兩輪評分參數匯總

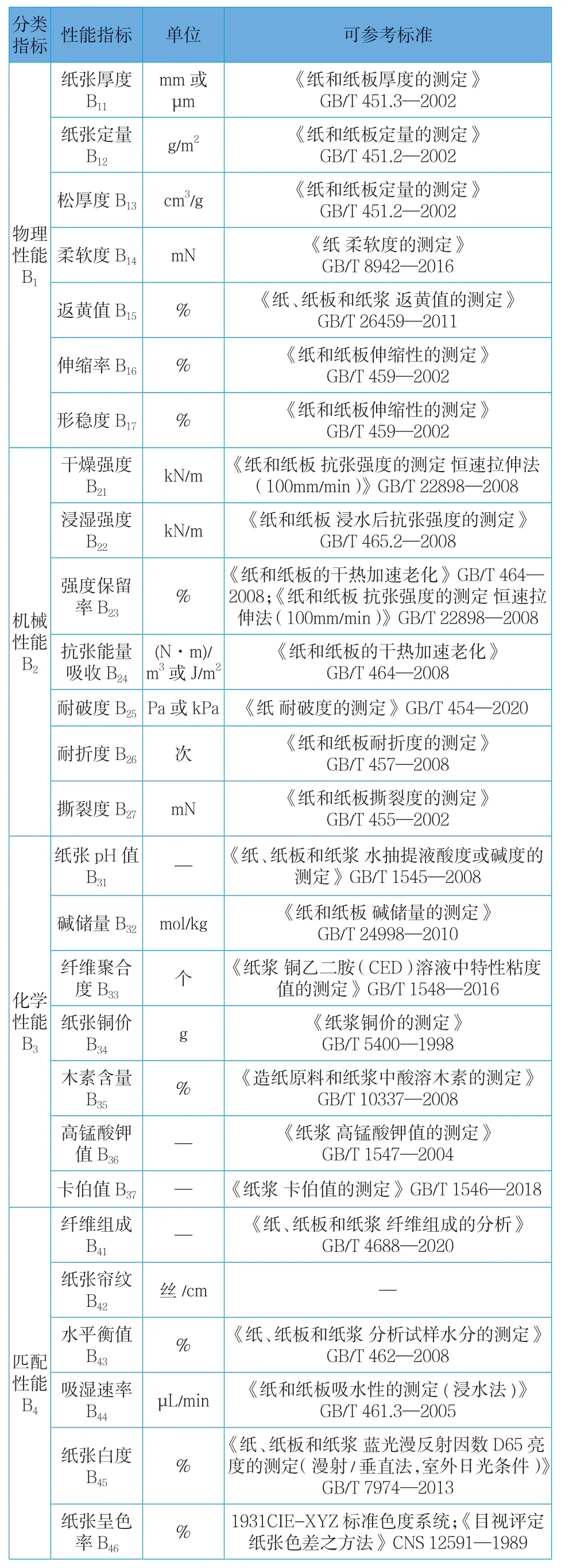

4 性能指標概述

經過兩輪專家咨詢和評估,筆者最終構建了包括4項一級指標和27項二級指標在內的修復用紙性能評價體系。為辨析各項指標的實操內容,明確各項指標的評價標準,文章對各項古籍修復用紙性能指標進行了概述,并將各項指標的可參考標準進行了匯總,以便相關從業者開展具體的實例評價與研究(如表6)。

表6 指標體系單位及可參考標準匯總表

4.1 物理性能指標

物理性能指標包括厚度、定量、松厚度、柔軟度、返黃值、伸縮率和形穩度共7項指標,在選取修復用紙時參考上述指標可以較為準確地掌握各類紙張的基礎性能。厚度是指補紙在單位面積和標準壓力下紙張兩面間的垂直距離,紙張厚度會直接影響修復古籍的效果與外觀。例如修補殘頁時,紙張過厚不利于在修補過程中進行對齊和找平,所以在實際修復時應遵循“寧薄勿厚”原則,選擇與待修古籍原紙厚度相近或者略薄的紙張進行修復。定量是指單位面積下補紙的重量,其數值的高低會直接影響紙張松厚度和抗張強度等性能表現。紙張定量越均衡,紙張厚度和耐破度等其他物理和機械性能的表現越一致,定量過低的補紙會在修復時因物理性能不足出現“斷紙”現象,而使用定量過高的補紙又會因紙張過厚且缺乏柔韌性導致修復性傷害。松厚度是顯示補紙疏松多孔程度的指標,松厚度計算公式為:松厚度=1/緊度=厚度/定量,松厚度與緊度互為倒數,且能夠較為直觀地衡量紙張的松緊程度。在進行書頁修補或者加固連接等操作時都需要錘平被修復部分,補紙松厚度越高越容易在書頁修補和裝訂時被錘平。柔軟度是指在標準壓力下,單位面積補紙壓入固定寬度縫隙一定深度時產生的抗彎曲力與摩擦阻力的矢量和,柔軟度越小代表補紙越柔軟,柔軟度與厚度、定量和抗張強度等性能負相關,如殘頁手感舒適且柔和則應選用較為柔軟的補紙,而用于加固和防護的補紙則不宜過柔。返黃值是指庫存補紙經歷一段時間存放或日光照射后紙張的回色程度,是衡量補紙耐老化能力的重要指標。補紙返黃值與木素含量、紙張白度、制造工藝直接相關,紙張返黃最主要的原因是原料中所含的木素分子氧化分解后會產生各種游離成分,進而產生有色的鄰醌結構使紙張返黃,在測量過程中,同種紙張在相同周期內返黃值越低,該補紙的抗老化能力越強,用其修補的古籍的保存時間也會更加長久。伸縮率是指在標準環境中補紙經歷浸水與風干處理后縱、橫雙向長度的前后變化,是衡量加固用紙性能的重要指標。由于在加固古籍過程中使用的糨糊會經歷液化至固化的過程,紙張伸縮率高才能夠較好地應對因體積變化而產生的應力作用,防止加固后出現紙張撕裂現象。形穩度是指補紙在浸水環境中形狀和尺寸的變化程度,同樣是衡量紙張遇水后伸縮形變大小的指標。由于紙張的纖維種類、分布和伸縮能力存在差異,在吸濕或解濕過程中可能發生“卷曲”等不均勻的變形,從而破壞古籍紙頁修復效果與外觀,以相對濕度40%—60%和紙張水平衡值5%—7%作為標準來選擇形穩度較好的補紙,可以有效提升古籍加固的效果。紙張的伸縮率與形穩度都能表明紙張纖維的韌性優劣,使用縱橫伸縮率相近以及形變程度穩定的紙張可以最大程度避免“緊邊”和“翹曲”等問題。

4.2 機械性能指標

機械性能指標包括干燥強度、浸濕強度、強度保留率、抗張能量吸收、耐破度、耐折度和撕裂度共7項指標,在加固、溜邊、修補和接后背等修復過程中,選取機械性能適度且相匹配的補紙可以保證古籍修復質量[6]75-80。

抗張強度是檢測補紙在承受不同作用力后發生斷裂或者形變程度的重要性能指標,干燥強度和浸濕強度則分別代表標準干濕環境下補紙抗張強度的范圍。干燥強度是指補紙在干燥環境中所能承受的最大抗張強度,用于衡量古籍修復用紙抵御外力拉伸的程度和發生永久形變的限度,補紙干燥強度越大說明紙張的穩定性和耐久性越優秀。浸濕強度則是指補紙在吸水飽和后所能達到的最大抗張強度,可以用來衡量補紙在浸濕狀態下自身的形變程度和強度保留程度,補紙的浸濕強度越大越能在遇水后避免發生局部形變,這有利于保護存儲在多雨或潮濕地區的古籍。強度保留率是指補紙經歷干熱老化處理后自身機械強度的保留率,計算公式為:(老化后強度/老化前強度)×100%。所用補紙強度保留率越高表明其在干熱等易老化環境下越穩定,越能有效預防修復后的古籍發生二次破損。抗張能量吸收是指補紙受外力直至拉斷時“應力—應變”曲線所包圍的面積[25],是衡量補紙韌性的重要指標。抗張能量吸收值與補紙所受抗張力和伸縮力相關,吸收值越高說明補紙在長時間存放后的柔韌性越高,曲線分布越均勻則代表補紙分散外力沖擊的能力越強。部分古籍破損是由于紙質載體老化、耐久性下降,無法長時間承受應力作用而造成的傷害,而強度保留率和抗張能量吸收值有助于衡量補紙在面臨干熱老化環境和應對瞬時沖擊能力的優劣。耐破度是指補紙在單位面積上能承受的垂直施加于平面直至補紙破裂的最大作用力,其與定量、伸縮率和抗張強度等性能正相關。相較于抗壓強度、環壓強度和戳穿強度,耐破度易于測量且可以更加直觀地呈現出補紙抵御外力壓縮和破壞的能力,補紙耐破度越高,修復后的古籍預防堆壓形變和抵御硬物碰撞的能力就越強。耐折度是指補紙在標準外力作用下反復承受180°折疊而不發生斷裂的極限次數,是測量補紙耐久性的重要指標。該指標受造紙原料的纖維長度、寬度、排列、含水量和柔韌度等因素影響,直接反映補紙強度與伸縮性能的優劣,間接體現補紙纖維的聚合力大小。對古籍進行溜口、加固和接后背處理時應按照修補部位的現狀,優先選用高耐折度的補紙。撕裂度是指在標準力作用下撕裂補紙預先切口至目標長度所需力的大小,是衡量修復用紙抵抗外界剪切作用和人為損傷古籍難易程度的重要指標。撕裂度與紙張纖維的長短、緊密程度和排列方向相關,在相同作用力下垂直絲縷方向比順絲縷方向更難撕裂,在修復古籍時可選擇將高撕裂度的補紙敷于殘頁或者用于書皮維護。

4.3 化學性能指標

化學性能指標包括pH值、堿儲量、纖維聚合度、紙張銅價、木素含量、高錳酸鉀值和卡伯值共7項指標,修復用紙的化學性能穩定能降低水解、氧化和降解等反應發生的概率,可確保古籍修復實現安全防護、長期保存和耐久美觀的效果。

pH值和堿儲量是衡量補紙穩定性和耐久性的關鍵指標。紙張pH值是指浸泡修復用紙溶液的酸堿度,紙張偏酸性不僅會影響紙張結構的穩定還會加劇古籍老化的程度。堿儲量是指補紙內部堿性物質的總量, 弱堿性補紙內的堿性成分能夠保護修復書頁免受氧化氣體或者空氣污染的侵蝕,有效延長古籍的保存壽命,但是過高的堿儲量容易使紙張所含纖維在堿性條件下加速降解,同樣不利于古籍保護。參照《古籍修復技術規范與質量要求》(GB/T 21712—2008)標準,古籍修復用紙應選用中性或弱堿性紙張,這樣既能保證修復質量還能避免對古籍造成修復性傷害。

纖維素是造紙原料的主要成分,會在光熱條件、氧化氣體和金屬粒子等因素的長期作用下發生不可逆變化,如水解反應會導致纖維素長鏈斷裂從而降低紙張強度,氧化也會使纖維素逐漸失去原有的白度和柔軟度。而纖維聚合度和銅價可以準確反映修復用紙老化前后的纖維素鏈長和還原基數量,是衡量紙張耐老化性能的重要指標。纖維聚合度是指紙張中組成纖維素的葡萄糖基數量,其與測量溶液濃度和紙張黏度存在統計關系。纖維在酸性環境或者高溫水溶液中不穩定,且水平衡值越高,紙張纖維素的水解速度越快,纖維聚合度越低。紙張銅價是指在標準環境下單位絕干纖維素使氧化銅還原為氧化亞銅的克數,通常是通過鑒別紙張纖維素鏈上還原基的數量來判斷紙張已水解程度和被氧化程度,測量紙張銅價也可以間接測算出紙張黏度。在選用老紙進行古籍修復時,通過檢測纖維聚合度和銅價可以剔除老化嚴重的紙張,從而降低古籍返修率,提升古籍修復的質效。

木素自身的化學性質不穩定,易在酸、堿、光和熱等環境因素的影響下發生縮合,產生有色的鄰醌結構從而使紙張返黃,是手工造紙過程中應盡量脫除的成分[26]。測量木素含量時可以直接通過濃酸等氧化劑作用來計算紙張中的相對木素含量,或者是通過計算高錳酸鉀值、卡伯值(消耗50%的高錳酸鉀)來間接測量紙張內部被氧化物質的總量,并計算出原紙中的木素含量。木素含量、高錳酸鉀值和卡伯值都是測量補紙耐久性和抗老化性的重要指標,三項指標在測量方式、判斷標準和老化表征上存在差異,如木素含量結合返黃值能夠通過顏色變化更加直觀地反映紙張老化的程度,高錳酸鉀值能夠更加準確地測量出被氧化物的總量,卡伯值小于5則說明修復用紙具有合格的抗氧化性能等。參考上述三項指標有助于篩選出穩定、耐用以及抗氧化的修復用紙。

4.4 匹配性能指標

匹配性能指標包括纖維組成、紙張簾紋、水平衡值、吸濕速率、紙張白度和紙張呈色率共6項指標,對其進行歸類是為了解決修復工作中產生的載體差異、破損程度、要求多寡和效果高低等實際問題而“量身定制”的指標維度,既涉及修復用紙選取的核心環節,也影響著修復偏誤糾正工作的成效。剖析古籍原紙和修復用紙的纖維組成是為了確定兩者在纖漿種類、纖維配比和纖維形態上是否相似或相匹配,是確定修復用紙是否符合修復要求和原則的關鍵依據。剖析纖維組成要先將原紙和補紙的纖維分離,然后通過顯微鏡觀察纖維和紙漿對染色劑的呈色反應并參考兩者固有形態和纖維特征予以對照甄別[27],從而選擇纖維配比和纖維形態最相似的補紙。傳統手工造紙有澆紙法和抄紙法兩種工藝,而簾紋是使用抄紙法造紙時紙簾濾去水分紙張成型后留下的重要特征。簾紋是紙在迎光時可見的直線紋理,包含縱向線紋和橫向竹絲紋兩種。從魏晉到明清,古紙的線紋和竹絲紋越來越細密,如早期線紋的間距為4—5厘米,到宋代已縮短至3厘米左右,宋版書提及的“二指”寬簾紋就是指線紋間距,到明清時間距多為2厘米左右。而竹絲紋則是從早期的4—6絲每厘米到唐宋時增加至6—10絲每厘米,到明清時多為10—15絲每厘米[28]。由于抄法制紙的簾紋在各時期存在差異,因此在遵循相似性原則的基礎上,修復用紙應按照古籍原紙簾紋寬度或者數量進行選配。

由于造紙原料中的纖維素和半纖維素等都是親水物質,這讓修復用紙具備了吸水膨脹和脫水收縮的特征,當紙張吸水過量導致水平衡值超標時會嚴重影響其重量、伸縮性、強度和穩定性,而水平衡值和吸濕速率就是衡量修復用紙水分的重要指標。水平衡值是指在標準濕溫度下紙張的平衡含水值,直接影響紙張的耐久性,水平衡值過高時紙張易出現掉粉和落毛等問題,水平衡值過低則會降低紙張的伸縮性并提升其裂損概率。為保持修復用紙各項性能的穩定,紙張水平衡值應保持在6%左右,變化范圍應控制在1%以內,這樣才能有效避免“緊邊”和“荷葉邊”問題的出現。

吸濕速率是指補紙在單位時間內對液體和氣體的吸收速率,吸水性強的補紙在潮濕環境下易吸收周圍多余水分,造成古籍書頁過濕并導致紙張出現黏結、褶皺等情況,而吸濕速率過高的補紙還會吸收周圍酸性氣體導致書頁酸堿失衡并引發紙張脆化、返黃等問題,所以在修復工作中除吸水撤潮外,還應避免使用吸水性過強的補紙。古籍老化會促使載體返黃從而造成紙張白度下降,在修復老化古籍時應遵循“整舊如舊”原則,選用白度相近的老紙或者是仿舊染色的新紙進行修復。紙張白度是指補紙受光照射后表面反射光能力的指標,又稱紙張亮度,是判斷紙張耐久性和老化程度的重要指標。當古籍原紙和補紙白度較高且顏色相近時可不做染色處理,但是未染色的補紙受老化影響白度可能會下降,所以在選紙過程中應遵循“寧淺勿深”原則選用白度略高于原紙的補紙,以此確保修復書頁的整潔和美觀。當古籍原紙和補紙色差較大時則需要進行染色做舊處理。紙張呈色率是指補紙經過國畫顏料或者植物染料進行染色處理后的顏色保留度,有助于判斷補紙的呈色效果和上色難易度。紙張呈色優劣與紙張白度和吸濕速率密切相關,當補紙白度較低時會吸收部分色光,從而造成染紙出現“偏色”等問題,而紙張吸濕速率過低會導致染料顆粒附著不牢從而出現染紙呈色不均等情況[28]。紙張上色的難易與染料和操作手法有關,在調制染料時應遵循“寧多勿少”和“寧淺勿深”的原則,通過反復試色來確保染紙色準,在上色操作時也應遵循“逐筆同向”和“由淺入深”的方式來確保染紙色勻。

5 結語

當前,我國古籍保藏機構對于手工紙的采購和修復用紙的選用依舊存在經驗主義和標準各異的情況,而建立合理實用的性能評價體系能將常用的手工紙篩選條件,如紙張產地、紙張原料和造紙工藝等拆分成更加直觀且便于測量的性能指標進行研究和比較,有助于提高修復用紙采購質量和古籍修復成效,以避免發生修復性傷害。其意義具體可以體現在以下三個方面:①助力修復用紙采購。此套評價體系可以幫助采購人員更加準確地判斷手工制紙或者特制機械紙在各項性能上的優劣程度。由于手工制紙缺乏明確的行業標準,因此樣紙與實物不符或者同批不同質的問題時有發生,而評價體系可以輔助修復人員辨析定制樣紙和到手實物是否一致,并檢驗同批次手工制紙性能的合格率,為優質紙庫的建設提供保障。②規范修復用紙選取。評價體系所含的各項指標可以輔助修復人員更加細致地檢驗庫存補紙性能現狀,并將庫存補紙性能與待修古籍的要求相匹配,規范古籍材料的選取步驟,統一修復用紙的選取細節并提高修復用紙的選取精度。③提高修復工作質效。過去部分修復人員在修復用紙的選取上依賴單一的經驗判斷或者數據判斷,缺乏將經驗與數據靈活結合的意識,易在選紙上產生分歧從而導致修復差異,嚴重時甚至會對古籍造成不可逆的修復性破壞。隨著修復人員素質的提升以及修復設備和環境的改善,僅依靠經驗判斷或者數據判斷的局限將被打破,修復人員可通過科學的評價體系、測量數據、修復經驗和行業標準等多維度綜合判斷修復用紙的性能優劣和匹配程度,這樣的判斷模式能有效彌合修復人員的經驗和技藝差距,并形成有效的修復偏誤糾正機制來降低修復性破壞發生的概率,為高質、高效地開展古籍修復工作提供依據和保障。