朱啟鈐“清工部工程做法則例補圖”尋蹤

永昕群(中國文化遺產研究院 北京 100029)

一、“清工部工程做法則例補圖”源流

隨后朱啟鈐將《營造法式》補圖的成功經驗應用于清代官書工部工程做法則例的闡釋研究之中,主持編繪“清工部工程做法則例補圖”。關于清工部工程做法的特點、體例與諸多不足之處,朱啟鈐有清醒的認識,于1930年在營造學社第一次工作報告中就提到:“(1)增補工部工程做法圖式并編校則例:清工部工程做法則例七十四卷,雍正十二年奏準刊行。內中止有大木作二十七卷,在每卷首列有一圖,已甚簡單;其他各作,并此無之。學者殊不易領悟。曾招舊時匠師按則例補圖六百余通,一依重刊營造法式之式,于必要時,兼繪墨線及彩繪兩份。現將則例原本,重別整理,并將增補圖樣,就北平現存宮殿實樣,為原則之審訂,以備刊行,現在工作中。”由此也可見,“清工部工程做法則例補圖”,朱啟鈐原稱“增補工部工程做法圖式”,在中國營造學社正式成立之前已經開展,此時已招舊時匠師按則例補圖六百余通,并一依重刊營造法式之式增補圖樣,就北平現存宮殿實樣加以審訂,可以說初步完成了補圖工作。

另一方面,這部圖樣繁多,且擬照陶本仿宋重刊營造法式標準刊刻發行的,承擔“中國營造學社之基”的重要著作,所需出版經費巨大,已遠非此時年邁退隱的朱啟鈐財力所能承擔,也不在中華教育文化基金董事會對中國營造學社資助的范圍之內。朱啟鈐在1932年3月15日“請中華教育文化基金董事會繼續補助本社經費函”中寫道:“此外尚有不能不略述于此,而同時向貴會希望者,是曰續營造法式之圖樣。此系本諸大清工部做法繪成平面、立體、剖視諸圖及裝飾彩畫圖樣,用精美之彩色模繪,重加科學上之整理,已約二百余幅之多,每幅上包含圖二、三、四、五種不等,現從事于排比說明,約再經數月之力可以告竣。惟如欲出版,則費需殊屬浩繁,在本社所擬訂之常年預算范圍內尚談不到。此項事業為社會人士所亟觀成,而諒亦貴會諸君所深注意者。應如何辦法,亦亟應附帶聲明者也。”可見出版經費當時未能落實,這估計也是朱啟鈐主持編繪的“清工部工程做法則例補圖”最終未能面世,隱淪至今的原因之一。

“清工部工程做法則例補圖”工作在抗戰前一直是中國營造學社的重要工作,1934年與1936年營造學社獲得中英庚款董事會補助編制圖籍費及調查費也包括工部工程做法補圖。1935年3月,《中國營造學社匯刊》第五卷第三期之“本社紀事”再次提到:“(一)工程做法則例 ‘清工部工程做法則例補圖’,為本社成立以來重要工作之一。除大木部分業已完成外,現由社員梁思成君將原書大木廿七卷,逐條注釋,俾成完璧。”相關進度情況與林洙先生的敘述相符。

綜上,中國營造學社開展的“清工部工程做法則例補圖”留存下2套圖紙,其一是朱啟鈐主持編繪的傳統匠作背景頗濃的“一依重刊營造法式之式”,招“舊時匠師按則例補圖六百余通”的圖紙;其二是基于現代建筑學范式,對朱啟鈐補圖繼承揚棄后的梁思成“清工部工程做法則例補圖”(梁思成整理,梁思成、邵力工繪圖,“共計約百余幅共圖四百余種”)。

二、朱啟鈐主持編繪“清工部工程做法則例補圖”尋蹤

抗戰期間,中國營造學社輾轉落腳在四川李莊,后期人員分散,抗戰勝利后營造學社沒能恢復。據署名朱海北的《中國營造學社簡史》(從此文對中國營造學社的熟悉程度、行文語氣、文字風格、并細致臚列收支報表等各方面分析,推測有可能是在朱啟鈐先生晚年所作原稿基礎上,由其哲嗣朱海北先生替換稱謂、稍加修飾而成,是中國營造學社歷史研究的重要一手材料),學社當時之資料去向如下:“(甲) 書籍——由文物整理委員會代為保管。(乙) 圖稿照片瓦當文物——由清華大學營建系代為保管。(丙) 銅版鋅版出版刊物及家具——由都市計劃委員會代為保管。(丁)墨線圖及彩色圖——暫由歷史博物館陳列。”

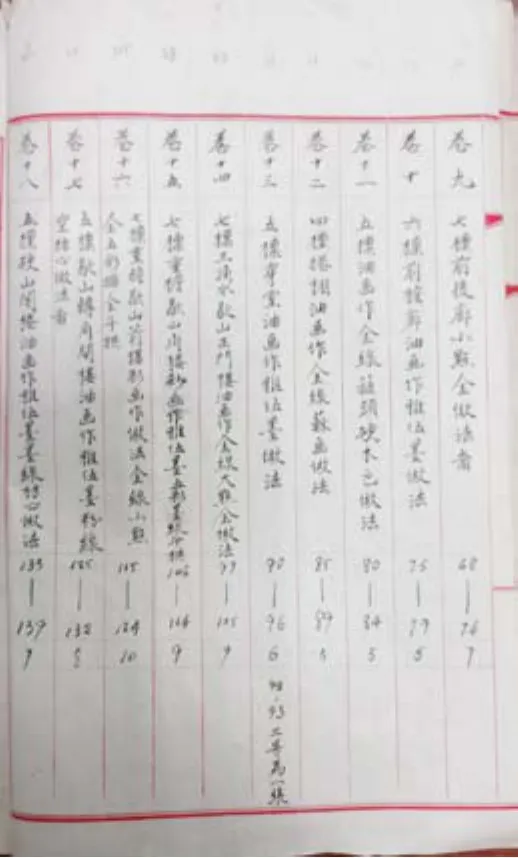

今年為紫江朱桂辛先生誕辰150周年,追念甘棠手澤,筆者查閱爬梳中國文化遺產研究院檔案,從院藏營造學社資料入手,輾轉發現《文整會接管都委會代存營造學社圖稿清冊》(以下簡稱“清冊”)一本,經初步考證,正是朱啟鈐主持編繪“清工部工程做法則例補圖”的目錄。清冊為宣紙信箋,小楷抄錄,共5葉,半葉高28厘米,寬19厘米,右側圓頭書釘2枚裝訂。每葉2面,每面10行,朱絲欄。第1葉為封皮,無字。第2-5葉為清冊正文,共7面。

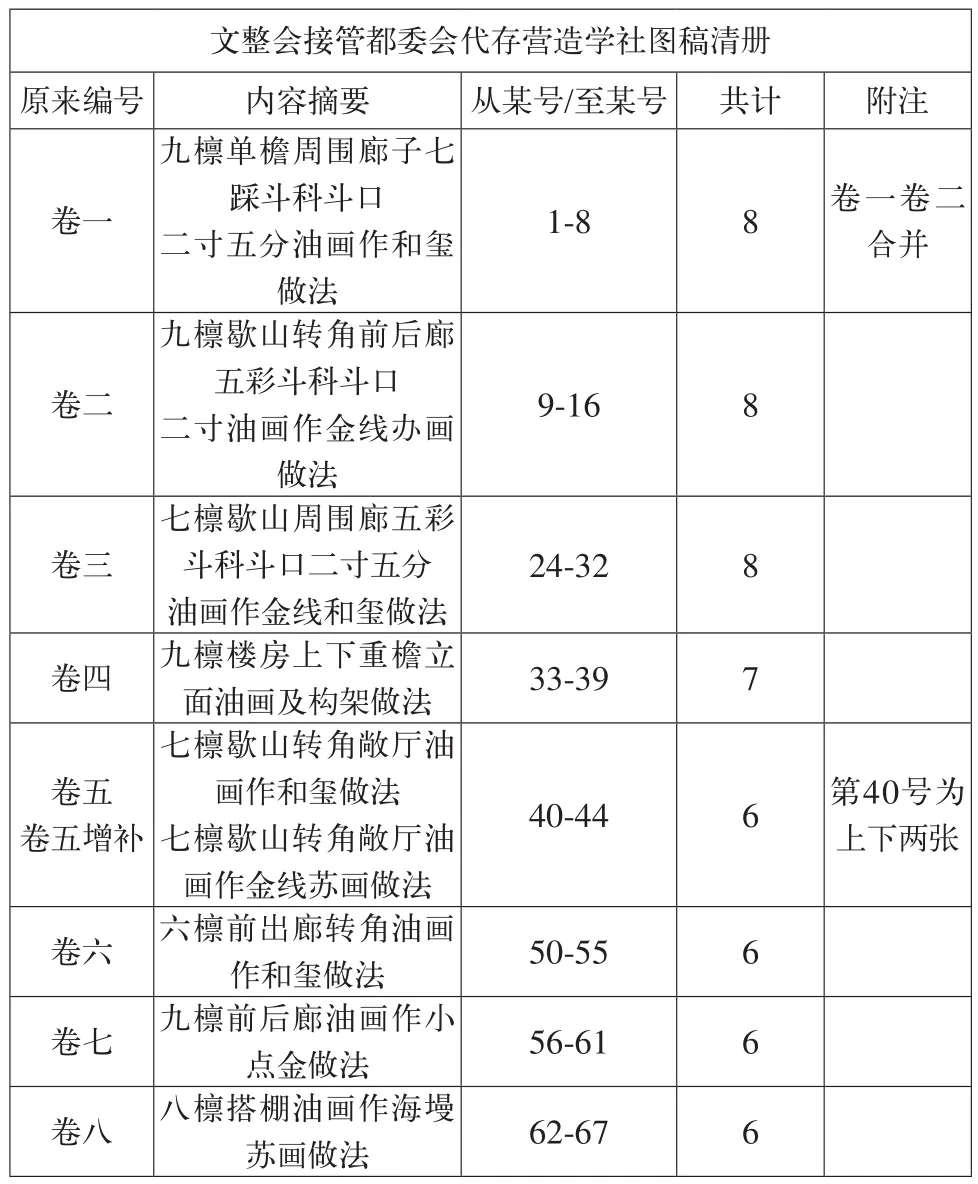

與清工部工程做法對照,“清冊”目錄自卷一到卷二十七,內容及排列順序與清工部工程做法均一致。重要的區別在于,“清冊”目錄內容除標明結構形式外,還標明彩畫做法;同時,部分卷還有增補,如卷二十二有4卷增補,卷二十七竟有增補12卷之多。另外,在按結構列舉大木作二十七卷之后,沒有按照清工部工程做法繼續分卷補圖,而是列出10個附錄:包括斗栱結構、琉璃作、內檐裝修、瓦作零件、瓦作各等料件、彩畫作木架、陵墓木石作、搬運各等料件圖;其中,附錄八彩畫作木架分圖含11種。

“清冊”目錄第一列為“原來編號”(卷數),第二列為“內容摘要”(卷名),第三列為“從某號——至某號”(圖號),第四列為“共計”(圖紙張數),第五列為“附注”(標明缺失圖紙情況)。“清冊”最后記錄“共計五百五十三張”,經筆者合計清冊第4列圖紙張數,為534張。“清冊”第五列標明缺17-23計5張,229-233計5張,433-450計18張,419,420,467,469各1張,合計缺32張。“清冊”目錄的部分謄錄及書影見表1、圖1。

圖1 文整會接管都委會代存營造學社圖稿清冊書影 (第二面)(中國文化遺產研究院供圖)

表1 文整會接管都委會代存營造學社圖稿清冊 部分謄錄(第一面)

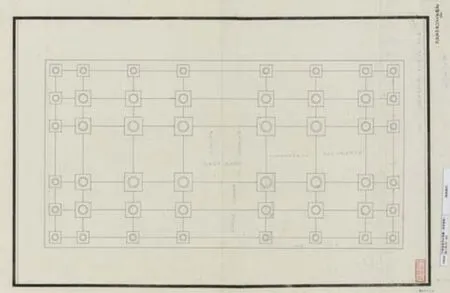

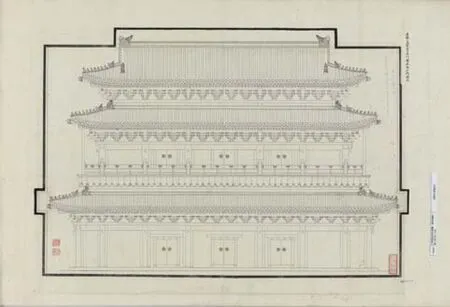

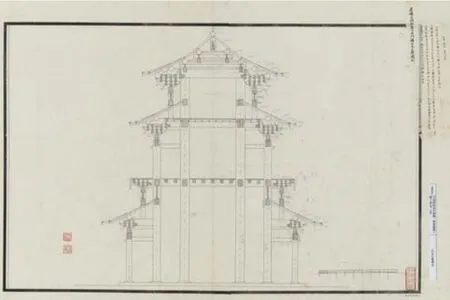

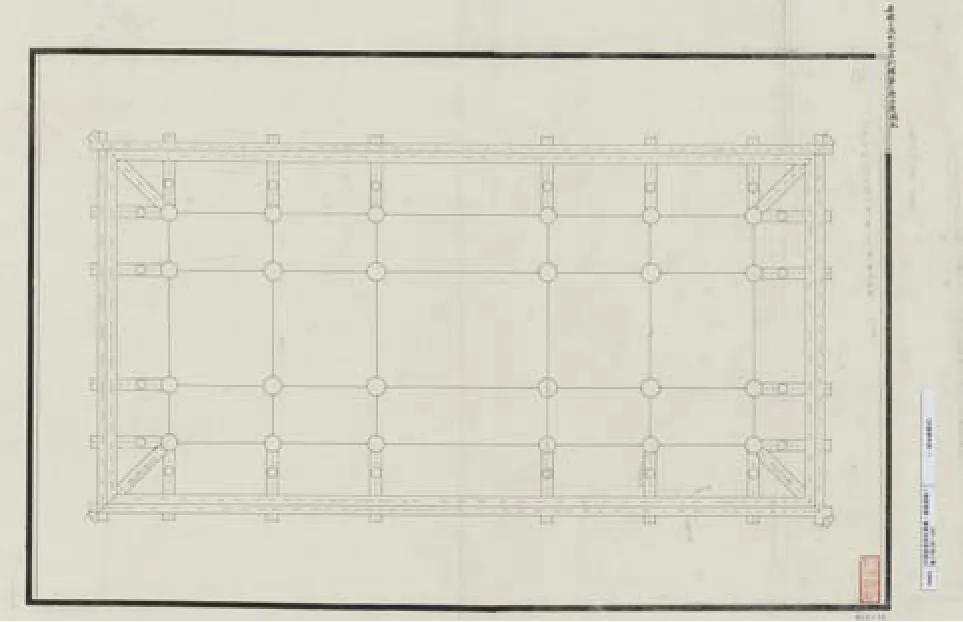

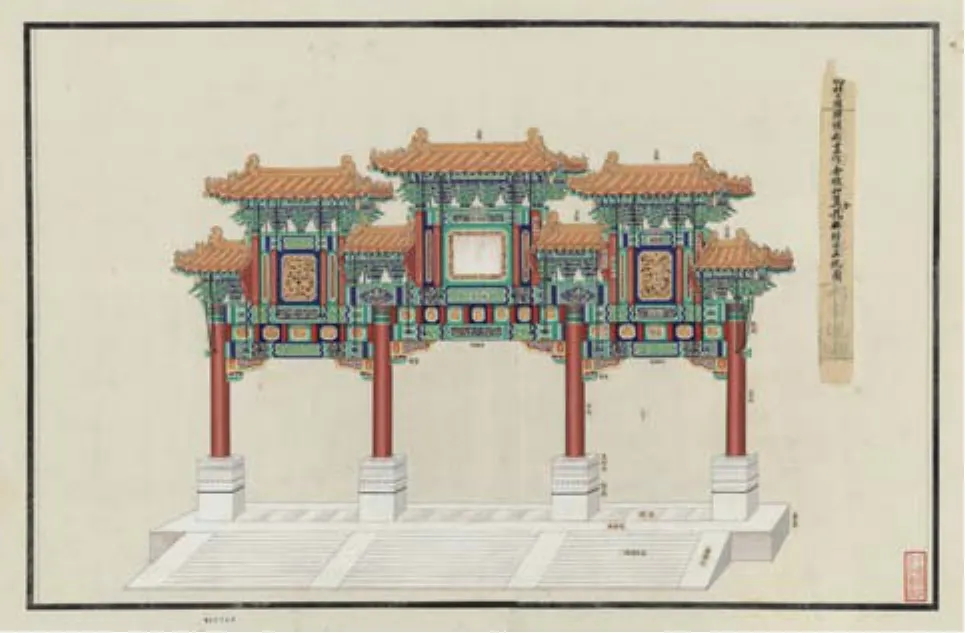

朱啟鈐“清工部工程做法則例補圖”卷十四“七檁三滴水歇山城門樓油畫作金線大點金做法”圖

圖面尺寸為寬約99厘米、高約66厘米,用毛筆、界尺繪于宣紙之上,已裝裱,左側有卷軸。本卷(卷十四)共9張圖,均蓋有長方形“中國營造學社圖籍”鈐記;其中大木山架圖式、表面正視圖式上蓋有“王景祥章”白文與“秀亭”朱文方章,當為繪圖人名章;大木山架圖式中繪有比例尺。本圖表現金線大點金彩畫做法的城門樓外觀,圖面準確、絢麗,形象直觀,是20世紀初期基于匠作傳統繪制建筑圖樣的精品。詳見本期永昕群《朱啟鈐“清工部工程做法則例補圖”尋蹤》。

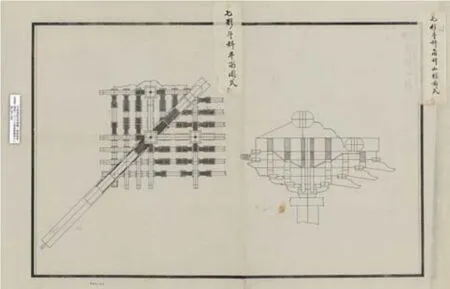

圖2 卷十四“七檁三滴水歇山城門樓一座地盤圖式” (中國文化遺產研究院供圖)

圖3 卷十四“七檁三滴水歇山城門樓表面正視圖式”(中國文化遺產研究院供圖)

圖4 卷十四“七檁三滴水歇山城門樓大木山架圖式”(中國文化遺產研究院供圖)

圖5 卷十四“七檁三滴水歇山城門樓第一層木架圖式”(中國文化遺產研究院供圖)

另外,與1933年劉敦楨《牌樓算例》中所引牌樓圖比對,確認其即為本補圖卷二十七補六“四柱七樓彩畫作金線和璽金龍枋心正視圖”(圖7)。又,圖中多有 “王景祥章”白文與“秀亭”朱文印記,當為繪圖人名章。此王景祥先生身世暫未得知,但與前文華南圭所聘之王姓畫師正相符合,推測應為一人,待后詳考。

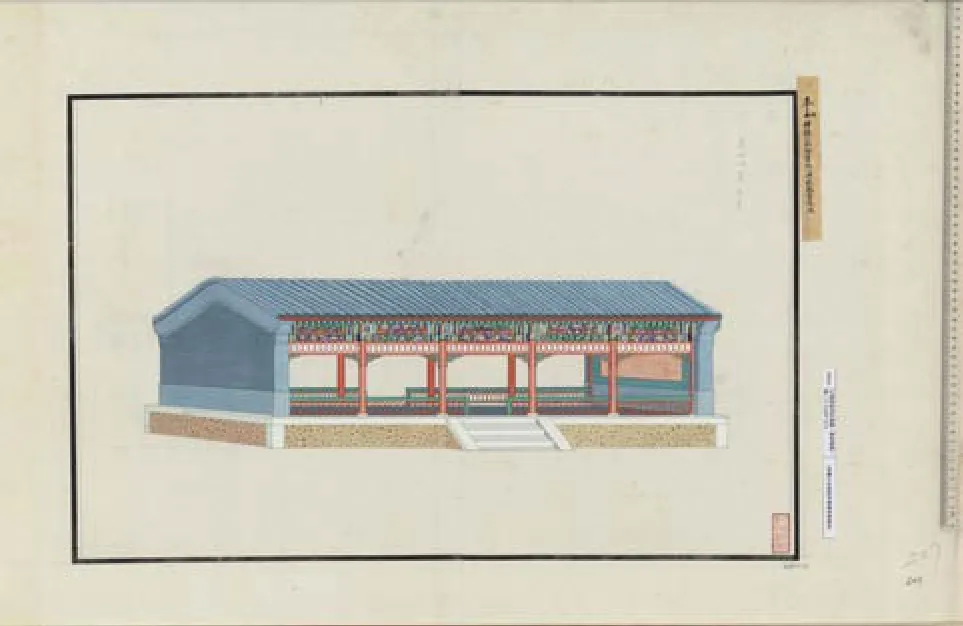

圖6 卷二十七“四檁小式油畫作海墁蘇畫做法” 圖(中國文化遺產研究院供圖)

圖7 卷二十七補六“四柱七樓彩畫作金線和璽金龍枋心正視圖”(此圖為劉敦楨《牌樓算例》引圖)(中國文化遺產研究院供圖)

三、余論

此套朱啟鈐主持編繪“清工部工程做法則例補圖” 終因《文整會接管都委會代存營造學社圖稿清冊》而得以確認身份,也印證了前引朱海北《中國營造學社簡史》中所記錄的中國營造學社資料去向所言不虛:此套圖紙或列為“(丙) 銅版鋅版出版刊物及家具——由都市計劃委員會代為保管。”或列為“(丁) 墨線圖及彩色圖——暫由歷史博物館陳列”而后轉入都委會;最終是由北京都市計劃委員會轉交北京文物整理委員會保管。杜仙洲先生的相關回憶也印證了此事。

閱讀圖紙過程中,注意到在此“補圖”的前二十七卷中的大木山架圖中繪有準確的比例尺,如圖8卷十四“七檁三滴水歇山城門樓大木山架圖式”中的比例尺,其上并有鉛筆修改字跡“比例營造尺二分做一尺”,即1:50的比例,符合現代建筑學的學科規范。而對應的清工部刻板印行的《工程做法》前二十七卷中每卷唯一的大木圖式(也是山架圖),均僅標出“每一寸如一丈”的文字,且并不能與圖樣尺寸對應,虛應故事而已。“清工部工程做法則例補圖”在制圖方面的進步,后當深入研讀,專篇分析,茲不具論;但就瀏覽所及,不難看到20世紀初期傳統匠作對于現代學科規范的響應與改進,是基于匠作傳統繪制建筑圖樣的精品。

圖8 卷十四“七檁三滴水歇山城門樓大木山架圖式”圖上的比例尺與“中國營造學社圖籍”章(中國文化遺產研究院供圖)

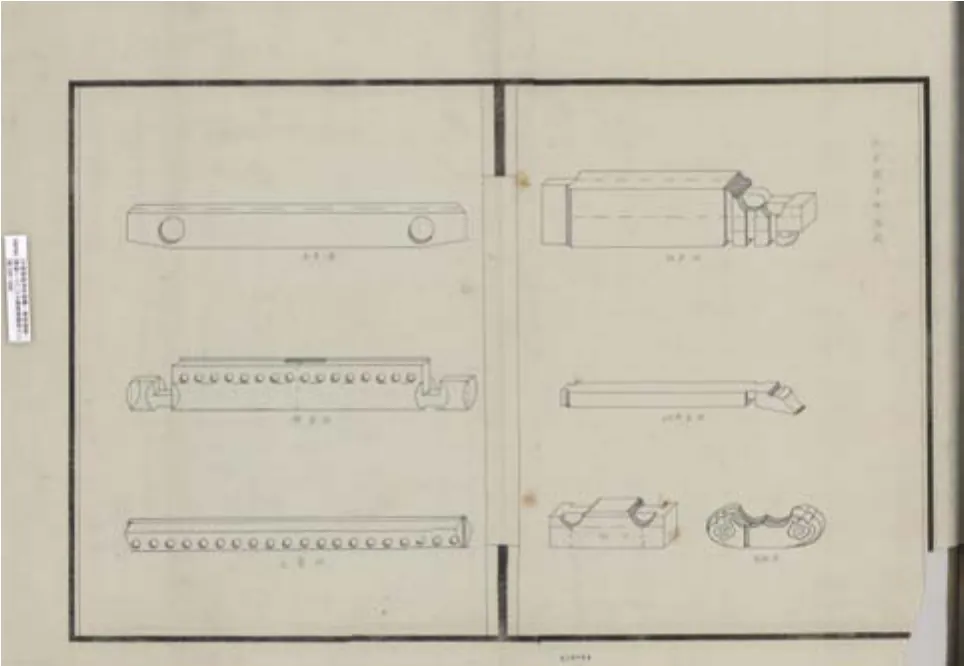

1980年,張馭寰先生發現一批舊藍圖,均采用軸測方式,繪制詳細。經筆者目驗對比文中附圖,確認其圖即本文所述朱啟鈐主持編繪“清工部工程做法則例補圖”的附錄一、二“斗栱結構”(圖9、10、11)圖紙照相制版后所曬藍圖。

圖9 附錄一、二“斗栱結構” 圖(九彩角科分件圖式)(中國文化遺產研究院供圖)

圖10 附錄一、二“斗栱結構” 圖(七彩角科山樣圖式、七踩斗科平面圖式)(中國文化遺產研究院供圖)

圖11 附錄一、二“斗栱結構” 圖(大木架分件圖式)(中國文化遺產研究院供圖)

朱啟鈐主持編繪的“清工部工程做法則例補圖”隱而未顯于今已九十年,值此先生誕辰150周年之際得以闡發幽光,洵為幸事。此補圖是近代以來國人開展古代建筑研究之初最具規模和深度的成果之一,具有重要學術價值。冀來日整理完成,精印海行,俾學界丕顯宗風、探賾致遠,有厚望焉。

(致謝:拙文能略獻芻蕘,承蒙中國文化遺產研究院李六三院長關心支持,圖書館王小梅研究館員、鄭子良研究館員協助查閱資料,天津大學丁垚副教授提出寶貴建議,以及業師王其亨教授的督促指引,在此一并謹致謝忱。)