育人育心,立德樹人

趙瑩雨

深入貫徹落實習近平總書記關于教育強國的重要精神,首先要充分認識公共基礎課程建設的重要性和必要性。我校中華優秀傳統文化課自2014年下半年開設以來,一直是公共基礎課程建設中的重要一環,也是落實立德樹人根本任務的抓手之一。學生通過課程學習,增強對中華優秀傳統文化的認同感和歸屬感,加強職業道德和職業素質養成教育,最終促進人的可持續發展。尤其是年輕一代,他們會用自己的方式了解、接受傳統文化,并且對德育也有更高的要求。因此,如何更好地承擔傳授知識、培養能力、塑造正確人生觀的職責是我們開展教學首先應當思考和探究的問題。

一、場景化學習,讓班級管理更有效

班級紀律的管理是德育的一部分。高職院校大部分學生自律性較差,學習動力不強。因此每學期教師在第一堂課上都會植入“無規矩不成方圓”的觀念,端正學生的學習態度。重點強調考勤,提醒學生如有曠課、遲到、早退等情況會相應地扣減平時分,引起學生對課堂紀律的足夠重視。但學生聽得多,自然而然地容易麻木、漠視,曠課、遲到、課堂上打游戲的現象較為嚴重。

為調動學生的參與性,在授課前開展“學員心聲”的活動,讓每位學生寫下這一學期最想做的事情或者最想完成的目標。目標收集上來后,將這些內容大致進行分類,將同一類別的學生安排在一個組,并且借鑒“帕斯卡契約”游戲當中完備關卡的設置方式,為每組學生設定一幅地圖,各組只要完成相應的任務就給積分,最后積累到平時成績;不履行任務或者違反課堂紀律即在地圖上往后退,離目標越來越遠。以動漫制作和數字媒體專業班為例,大部分學生所寫的目標都是要成為“游戲王者”或“動漫制作大神”等,將這些學生分為游戲組和動漫組,游戲組的地圖與手游中的歷史文化背景有關,動漫組的地圖主要與傳統文化在國漫中的運用有關,將教學內容與學生的專業和興趣相結合,通過場景化的學習管理,既活躍了學生的積極性,又以生動的形式引導學生認識到只有通過自己的努力,才能有所得。

在教學實踐中發現,一些班級的學生比較活躍,如體育班、動漫班,但是在課程后半段能明顯感覺到學生出現疲態,在課堂上反復強調紀律卻效果不大。針對這一情況,可用游戲和場景化學習的方式將課堂氛圍再次調動起來。例如,在講到《中庸·博學之篤行》時,請學生一起跟著教師做“手指額頭”的游戲,讓學生在游戲中領悟“知行合一”的重要性;講授《道德經·上善若水》時做“空杯心態”的實驗,讓學生直觀感受放低姿態并不是一件壞事。將學生帶入特定的場景,通過喜聞樂見的方式達到嚴格課堂紀律的目的,同時又讓學生對所學有所感悟。

二、抓好教學環節,提高課堂實效

(一)教學體現課標,突破重點和難點

高職院校學生的文化基礎和知識接受能力較弱,所以課程講授時內容不宜延展過多,如重點不明確,學生容易聽得雨里霧里,教學效果不太理想。例如在講授《民本仁愛》時,講到民本思想的源頭來自《尚書·五子之歌》中的“民為邦本,本固邦寧”,重點是民本思想,但由于跟學生更多地介紹了尚書及其版本,導致學生不清楚重點,興致缺失。

作為一門公共課,不再過多講解創作背景、文學價值等,而是精講重點句子和其對學生的思想教育作用,從文本當中跳出來轉化為課程思政。例如,在講到荀子論孝的超越性原則時,選用文本中的“從道不從君,從義不從父,人之大行也”這一句,引導學生樹立正確的價值觀、道義觀,并且結合“生活中年邁的父母被詐騙的案例”,讓學生討論應該如何與父母進行有效溝通,如何正確對待和處理與父母之間的隔閡與矛盾,而不是通篇講解文意。

(二)用最貼近學生的事例和語言開展教學

中華優秀傳統文化這門課程選用的文本幾乎都是文言文,絕大多數學生剛拿到教材的時候已經產生畏難心理,不少學生提到說“這不是高中語文課嗎?”因此,教師設計課件時盡量選用學生感興趣的事例或者能夠吸引學生眼球的圖片及視頻。例如,講到《修身自強之周易》時,選用《古籍里的中國》這一視頻,通過視頻中的情景劇讓學生對《周易》“人更三圣,世歷三古”的源起和發展及科學運用有基本的了解,不少學生產生了濃厚的興趣并且印象非常深刻;在《民本仁愛》之仁的兩面的講解過程中,用兩個好朋友的故事啟發學生對待別人的好應銘刻在心里,對待別人的錯誤應寫在流沙上,懂得換位思考,待人多一份理解和寬恕。

在傳統文化課程的所有專題中,“中庸之道”是學生最難理解的內容,大多數學生認為“中庸”就是平庸或折中主義,包含了批評和貶義。所以在講授中庸精神之前,通過“自拍黃金比例”和“找教師上課的最佳位置”兩個事例,讓學生明確中庸的內涵之一即恰到好處,理解中庸的精神實質就是要明白過猶不及的道理,引導學生處事時應講求適當和平衡,不偏執不偏激,不走極端,學會在矛盾兩級之間找到達到目標的最佳途徑;另外,通過展示東方和西方女性美,讓學生發表不同的看法,并分小組展開辯論,辯論過后教師總結時引出中庸的第二個精神實質——“和而不同”,讓學生親身體會我們有時候對別人的意見持保留或者不認同態度,但也要充分尊重別人,與人和睦共處。最后,以習近平總書記在2014年的聯合國教科文組織總部的演講中提到的“物之不齊,物之情也”為例,總結“和而不同”的思想,它不僅是一種人際交往的方式,更是一種對待世界的哲學態度,成為中華民族傳統文化的核心命題之一。

三、學做結合,讓中國傳統文化與“Z世代”破圈相擁

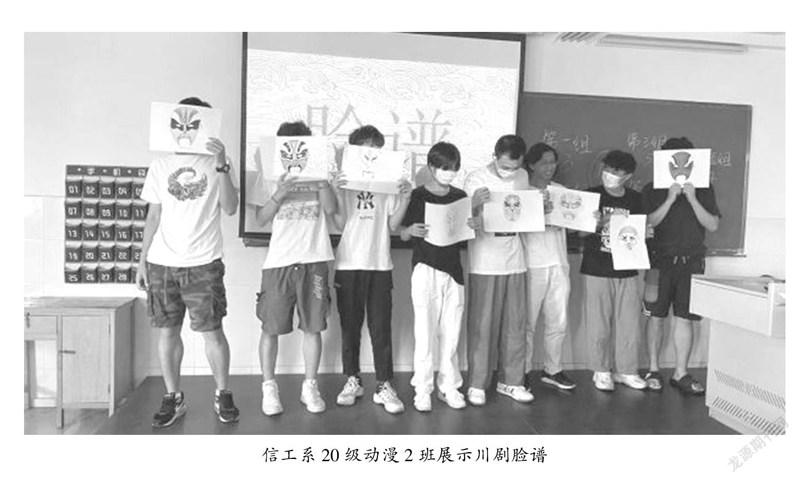

為調動學生的學習參與性和主動性,中華優秀傳統文化課組織學生進行期中調研作業展示,學生結合自身專業、興趣和地域風俗等,紛紛在課堂上講解并展示了漢服、潮汕工夫茶、南派醒獅、粵劇等傳統文化的傳承、特點和魅力,通過學做結合,讓中國傳統文化與“Z世代”破圈相擁。

以20級動漫專業學生為例,20級動漫專業的學生以“川劇”藝術為主題,深挖蜀戲文化底蘊,展示川劇特色魅力。學生結合自身專業繪制了具有代表性和典型性的川劇臉譜,其中包括《百子圖》中的雷震子、《十五貫》中的婁阿鼠、《三進碧游宮》中的通天教主、《南陽關》中的宇文成都、《巴駱和》中的黃胖、《淤泥河》中的蓋蘇文、《霸王別姬》中的鐘離昧、《兵符記》中的朱亥。通過這種活靈活現的方式讓傳統文化變得妙趣橫生,并且開辟了一條傳統文化與當代青年潮流相融合的新路徑。每一代年輕人通過自己的方式傳承和演繹傳統文化,當我們把握了中華民族的文化內核,領悟傳統文化所蘊含的深厚內涵,就能夠滿足青年與時俱進的個性追求。

學校是傳承中華民族優秀傳統文化和開展德育的重要陣地,越來越多的青年希望在這樣一個多元、復雜、開放和多變的文化環境中尋求共識。如果我們的傳統文化能夠與專業相結合,與青年的精神和發展需求相結合,會有越來越多的年輕人不斷破圈,主動擁抱優秀傳統文化,獲得心智的成長,為民族優秀文化的世代傳承打下堅實的人格基礎,從而更加堅定青年學子的文化認同和文化自信。

四、小結

托爾斯泰說:“勝利的教學所需要的不是強迫,而是激發學生的興趣。”在教學實踐中,我們發現大部分不愿意跟著教師思路走的學生并不完全是基礎薄弱,更多的是缺乏興趣,或者覺得實戰性不強,對“我”沒有用,從主觀態度上對課程產生了排斥和抵觸情緒。因而,在中華傳統文化的授課中,教師在新課導入過程中應多思考如何與學生進行有效的互動,精心設計教學環節去激發學生的興趣,運用新的教學方法牢牢地吸引住學生,真正做到“勝利的教學”。同時,謹記“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人是教育的根本問題”,中華優秀傳統文化課的目標就是要將價值塑造、知識傳授和能力培養三者真正融為一體。

參考文獻:

[1]裘仁.中華傳統文化精華[M].上海:復旦大學出版社,1995.

[2]王國軒.大學中庸[M].北京:中華書局,2006.

[3]教育部就《高等學校課程思政建設指導綱要》答問[EB/OL].www.xuexi.com,2020-6-5.

[4]胡華.高職院校“課程思政”建設的價值意蘊與路徑探索[J].當代職業教育,2019(11).

[5]朱紅英,張雅昕.堅持三個“結合”優化課程思政內容供給[N].湖南日報,2021-8-26.

責任編輯 陳春陽