淺談自然保護地內自然資源使用權管制的補償問題

沈秋瑩

(云南省林業調查規劃院昆明分院,云南 昆明 650200)

引言

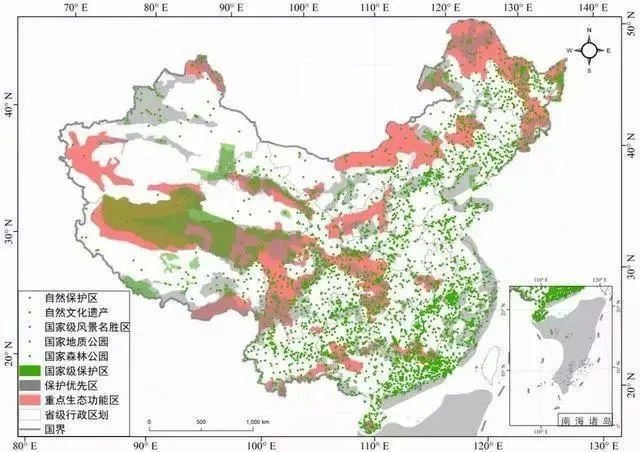

自然保護地是生態建設的核心載體、中華民族的寶貴財富、美麗中國的重要象征,在維護國家生態安全中居于首要地位。經過七十多年的建設,我國自然保護地在保護生物多樣性、保存自然遺產、改善生態環境質量和維護國家生態安全方面,發揮了舉足輕重的作用,并且形成了由自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園、濕地公園、礦山公園、沙漠(石漠)公園、水利風景區、水產種質資源保護區以及自然保護小區組成的保護地體系。截止2020 年底,我國自然保護地總數量達到11800 個,占國土總面積18%以上。其中,包括國家公園體制試點10 個,世界自然遺產13 項,世界地質公園37 處,國家級海洋特別保護區71 處,具體分布詳見圖1。然而在實際工作中,由于自然保護地的管制,一旦土地被劃定為自然保護地,自然資源將被限制使用,自然保護地原住民及其周邊居民將無法按照原來的用途繼續使用土地,無法從事生產經營活動,甚至無法居住。

圖1 我國自然保護區分布圖

一方面,自然保護區的管制限制了保護地內資源的無序使用和浪費,較好得保存了自然財富,然而另一方面,自然保護區的管制使得自然保護地內及其周圍群眾的土地權和使用自然資源的權利受到侵害,影響了自然保護原住居民的公民財產權和私人利益,限制了地區經濟的發展。如何既能推動自然保護地體系的建立,更好地發揮自然保護地的生態價值和文化價值,又能保障自然保護地內及其周圍原住居民的權益,建立自然保護地的補償機制或許是不錯的途徑。然而,現有的法律法規和政策文件,僅提出要妥善處理好當地居民的生產與生活,至于妥善處理的方式方法并沒有明確的指導意見。

1.自然保護地管制對原住居民的影響

1.1 自然保護地管制對原住居民的直接影響

自然保護地管制對原住居民的直接影響主要表現為限制了其對自然資源的使用,改變了其生產生活方式。自然保護地內及其周圍的大多數居民都依賴保護地內的自然資源,維系著傳統的生活方式,他們在自然保護地內從事著狩獵、耕作、放牧、種植、采藥、采伐林木等傳統的生產生活方式,自然保護地內的自然資源是其生存的必要因素。然而依據《中華人民共和國保護區管理條例(2017 年修訂版)》第26 條,禁止在自然保護區內進行砍伐、放牧、狩獵、捕撈、采藥、開墾、燒荒、開礦、采石、挖沙等活動;但是,法律、行政法規另有規定的除外。該條例限制的活動,基本都是自然保護地內及其周圍的大多數居民賴以生存的生產生活方式,換言之,一旦某個區域被劃定為自然保護地,該地區的原住居民將被迫放棄其原有的生產和生活方式,失去了創造生產、生活物質的來源和方式,無法維系其原有的生活。

1.2 自然保護地管制對原住居民的間接影響

自然保護地管制對原住居民的間接影響表現為一旦某個區域被劃定為自然保護地,其周邊區域的開發也將受到一定程度的影響。雖然自然保護區相關條例和文件僅對自然保護地內的活動進行了限制,但自然資源的使用常常存在諸多不可控的因素。自然保護地臨近區域的使用,常常也會破壞自然保護地內的自然資源。諸如水電站建設,水電站施工區域即使不在自然保護地內,但其淹沒區域可能在自然保護地內,對自然保護地存在巨大的潛在危害;諸如基礎道路的建設,道路修建過程中容易發生塌方、泥石流,破壞自然保護地內的自然資源。因此各地在審批自然保護地周邊相關項目時也存在諸多的考量和限制,對項目的審核也較為嚴格,其后果就是嚴重限制了自然保護地周邊區域的經濟發展,其社區所在居民也無法享受經濟發展所帶來的利好,因此間接限制了居民收入的提高。

2.自然保護地管制補償中的問題

2.1 缺乏明確的補償依據

自然保護地的生態價值和文化價值是由公眾共同享有的,但無法避免的機會成本卻僅由自然保護地內及其周邊的當居民來承擔。然而,針對這種無法避免的機會成本造成的自然保護地內及其周邊居民的利益受損,缺乏完善的法律制度來保障受損個體的權益是自然保護地管制補償中存在的最大的問題。(1)雖然《自然保護區條例》第五條的提到建設和管理自然保護區,應當妥善處理與當地經濟建設和居民生產、生活的關系。(2)但對于如何操作該條例,缺乏具體的操作方法。因此行政主體由于缺乏關于自然保護地管制補償事項的法律和相關規定,對于是否補償、如何補償,在實踐中往往無法操作,即使行政主體有補償的能力和愿望,但由于缺乏相關依據,而不了了之。而自然保護地內及其周邊居民,由于缺乏關于自然保護地管制補償事項的法律和相關規定,雖然其利益受到嚴重的損害,但也只能被動接受規劃和安排,沒有法律依據支持其維護自身的利益和權利。

2.2 生態補償高于管制補償

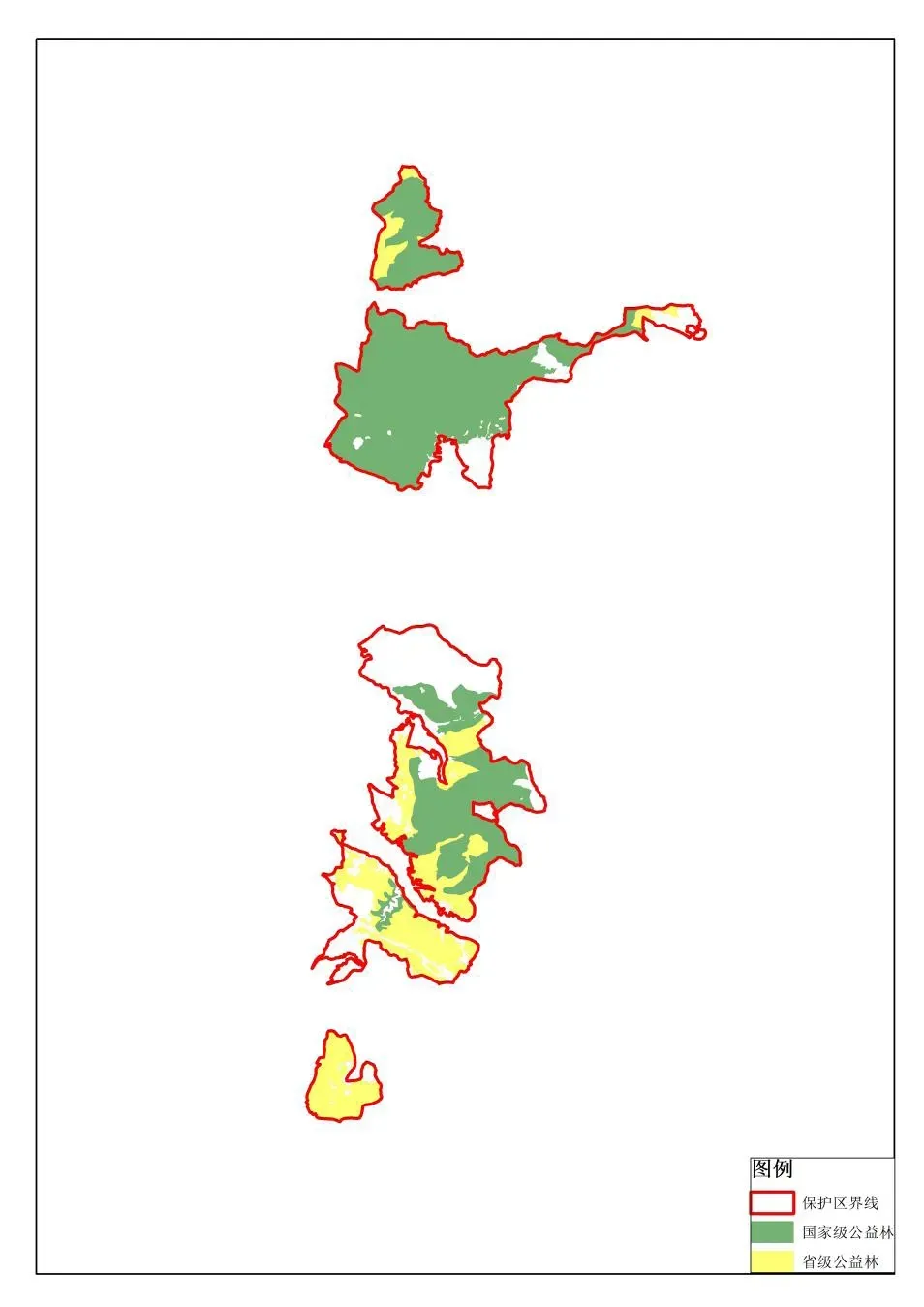

生態保護補償是針對自然保護行為的補償,而管制補償則主要是基于管制行為侵害了權利的補償。雖然中央政策性的文件傾向于建立以“管制補償”為主,“生態補償”為補充的自然資源使用權補償機制,但是在實際操作中,“生態補償”仍然占主導地位,而“管制補償”的主體地位并沒有得到充分的體現。一方面,由于絕大多數自然保護地內林地被區劃為國家公益林或者省級公益林,無論是國家級公益林還是省級公益林補償都有明確的補償標準,且補償資金來源穩定,因此多個自然保護地都以“生態補償”的方式為主。以A 自然保護區為例,該自然保護區內國家公益林和省級公益林面積占保護區總面積的絕大部分,如圖2 所示,并且國家公益林和省級公益林都按照10 元/畝的標準進行穩定補償。事實上A 自然保護區的補償方式代表了絕大所屬自然保護區的補償方式。另一方面,自然保護地內及其周圍的居民普遍覺得有補償總比沒有補償強,至于補償多少只能被動接受行政規劃和安排,因此被動接受只有生態補償而沒有管制補償的現狀。

圖2 A自然保護區內公益林分布圖

3.自然保護地管制補償機制的構建

3.1 界定自然保護地管制補償的主體

自然保護地的管制是為了保護珍稀的自然環境遺產,其帶來的生態價值、文化價值等是由大眾所享有的。因此,我國自然保護地管制補償本質上應屬于行政補償,其主體應為國家,補償資金的主要來源應為財政資金。然后根據自然保護地劃分體系,自然保護地類型有國家公園、國家級自然保護區、地方級自然保護區、國家級自然公園以及地方級自然公園。國家公園、國家級自然保護區和國家級自然公園補償主體為中央,資金來源為中央財政資金,地方級自然保護區和地方級自然公園補償主體為地方政府,資金來源為地方財政資金。

3.2 界定自然保護地管制補償的客體

依據《自然保護區管理條例》第十八條,自然保護區可以分為核心區、緩沖區和實驗區,核心區禁止任何單位和個人進入,緩沖區只準進入從事科學研究觀測活動,實驗區可以進入從事科學試驗、教學實習、參觀考察、旅游以及馴化、繁殖珍稀、瀕危野生動植物等活動。因此,一旦劃定為自然保護區,核心區和緩沖區內的原住居民將會喪失其全部的土地權利,實驗區和自然保護地周邊社區的居民也將喪失使用自然保護區內自然資源的權利。因此自然保護區內及其周邊原住居民,凡是因自然保護區的劃定,使其土地權利、自然資源使用權利以及財產權受損的,都應成為自然保護地管制補償的客體。

3.3 確定自然保護地管制補償的方式和途徑

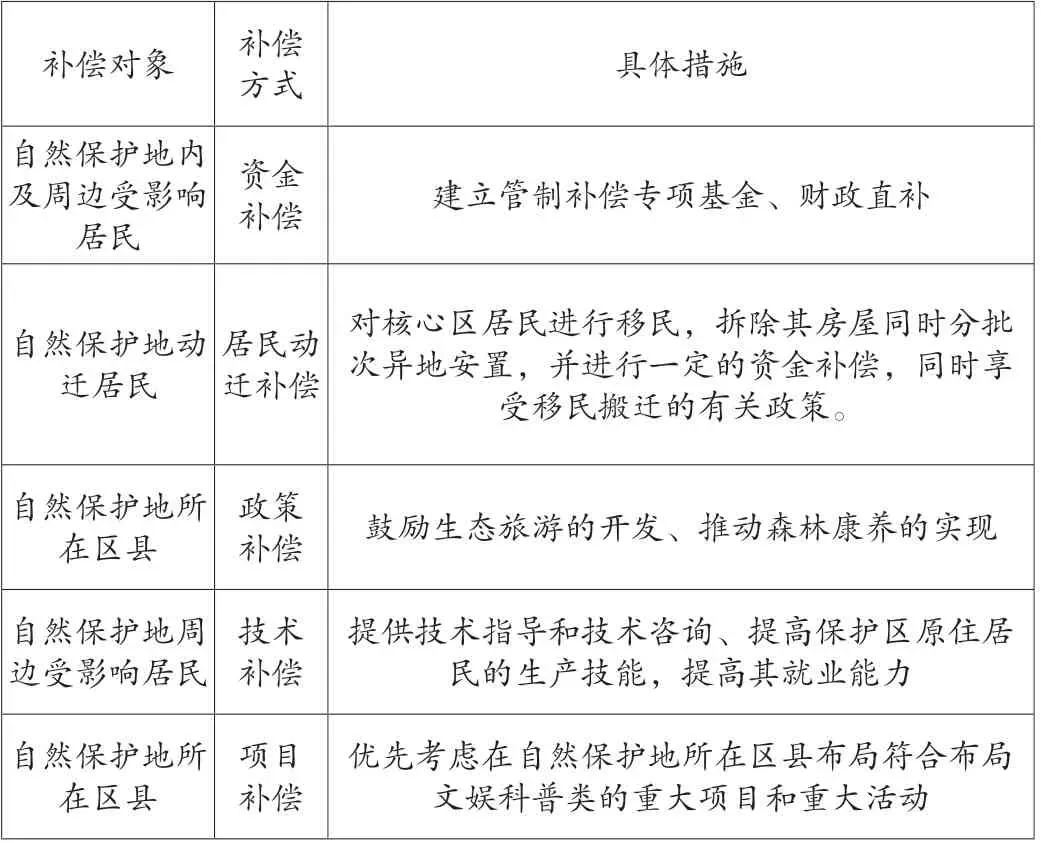

自然保護地管制補償的方式分為兩個類型:一是直接補償,二是間接補償。直接補償方式為資金補償、居民動遷補償,間接補償方式為政策補償、技術補償、項目補償。資金補償主要針對自然保護地原住居民自然資源使用權利受損的情況進行直接的金錢補償。居民動遷補償針對從自然保護地核心區遷出的原住居民的安家補償。政策補償為將一些利好政策優先傾斜于自然保護地所在區縣。技術補償針對技術欠缺的自然保護地地區和群體提供先進的技術支持,增強其職業技能培訓,促進該地區居民外出就業;項目補償為優先在自然保護地所在區縣內布局符合當地功能定位的重大項目和重大活動。各個補償方式的補償對象及措施如表1 所示。并且由于補償方式各有優缺點,適用于不同類型的自然保護地,因此,應依據不同自然保護地的實際情況,靈活選擇補償方式,通過有機組合,將補償方式的優點最大化,補償效果達到最優化。

表1 自然保護地管制補償方式的初步思路

4.結束語

自然保護地是中華民族的寶貴財富,但自然保護地的保護不應犧牲其原住居民的權利,如何平衡自然保護區內自然資源的保護和自然保護區內原住居民的權益,構建自然保護地管制補償機制或許是可行之策,但是探討自然保護地管制補償的主客體、標準和方式仍然有很長的道路。