腹腔鏡無張力疝修補術治療腹股溝疝的臨床療效與安全性

王國俊

(丹陽市中醫院普外科,江蘇丹陽 212399)

腹股溝疝屬于外科臨床的常見疾病,該病的發病因素包括先天性因素、后天性因素兩類,其中先天性因素是因腹股溝區為站立后腹腔最低處,需承受最高壓力,且腹股溝區缺乏完整性的肌肉覆蓋,伴隨年齡增長,腹壁會變得薄且弱,使得發病率提高;后天性因素是因腹腔內部壓力上升,如患者出現咳嗽、便秘和前列腺肥大等,這些情況多出現在老年人群中[1]。發病后會對消化系統、泌尿系統的功能產生影響,未及時治療會出現嵌頓,進而引起腸梗阻、腸壞死或者腸穿孔等嚴重情況[2]。臨床常采用手術方式進行修補,其中腹股溝疝修補手術屬于普外科一類常見術式。以往采取開放疝修補手術,雖療效較好,但會給機體帶來較大創傷,術后患者恢復時間較長,易出現較多并發癥,安全性不佳[3]。近年來,隨著微創技術日漸進步,腹腔鏡無張力疝修補術開始被逐漸普及到腹股溝疝治療中,與開放術式相比,有著損傷少、恢復速度快、安全性高和復發率低等優點[4]。本研究對72例腹股溝疝患者開展研究,分析腹腔鏡無張力疝修補術對該類患者的療效和安全性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2021年1月至12月丹陽市中醫院收治的72例腹股溝疝患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各36例。對照組患者中男性31例,女性5例;年齡33~83歲,平均年齡(66.78±9.55)歲;體質量指數(BMI)20.1~26.8 kg/m2,平 均BMI(23.45±2.02)kg/m2;疝位置:單側30例,雙側6例;疝類型:直疝9例,斜疝26例,股疝1例。觀察組患者中男性31例,女性5例;年齡31~84歲,平均年齡(66.91±9.67)歲;BMI 20.2~ 26.5 kg/m2,平均BMI(23.40±2.14)kg/m2;疝位置:單側29例,雙側7例;疝類型:直疝9例,斜疝26例,股疝1例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經丹陽市中醫院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬均對研究知情并簽署知情同意書。納入標準:①符合《外科學(第9版)》[5]中有關腹股溝疝的診斷標準;②存在腹股溝位置腫塊、局部疼痛和慢性便秘等癥狀,同時結合B超、CT及MRI等檢查確診;③年齡≥18歲;④符合腹股溝疝有關指征;⑤腹部未開展過手術;⑥美國麻醉醫師協會分級為1~2級[6];⑦臨床資料完整。排除標準:①凝血功能異常者;②術前伴急性或者慢性感染者;③術前血常規、肝腎功能等檢查顯示存在異常者;④伴自身免疫病、腫瘤或者精神病者;⑤處在妊娠或者哺乳階段者;⑥存在病理性骨折者;⑦伴肝、腎、腦、肺疾病或者重度高血壓者。

1.2 手術方法 兩組患者入院后均完善有關檢查,確診后由同一組手術醫師開展手術治療并采取相同的術前準備和氣管插管全身麻醉方式,術前未留置導尿管或者預防性采取抗生素治療。患者結束手術后6 h進食,術后24 h恢復至正常的飲食狀態。對照組患者予以開放疝修補術,操作方法如下(以男性患者為例):操作者在患者腹股溝韌帶中點以上1 cm到相同一側的恥骨結節作5 cm左右長度的斜切口,將皮膚皮下組織與腹外斜肌筋膜逐層切開,充分暴露出第一間隙,即為腹外斜肌的腱膜下間隙,對疝囊和精索開展充分游離處理。對疝囊較小的患者,只進行高位疝囊游離;對疝囊較大的患者,需對疝囊的橫端和近端進行結扎處理,將疝囊經過內環口納入到腹腔中,采取錐形網塞以填充內環口,采取聚丙烯補片(日照天一生物醫療科技有限公司,型號:304型)覆蓋住內環口并加以固定,對腹股溝管后壁進行加固同時重新建立起外環口,對各層組織進行逐層縫合處理。觀察組患者予以腹腔鏡無張力疝修補術,操作方法如下(以男性患者為例):操作者在患者臍部下緣作1 cm的弧形切口,建立起CO2氣腹至14 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),放入1 cm的Trocar(廈門施愛德醫療器材有限公司,型號:KPCM-100-1型)。于患側腹直肌的外側臍部水平以下及對側腹直肌的外側臍下水平以下,放入5 mm套管,將其作為操作孔;對于雙側疝患者,雙側Trocar支架需放于疝氣對稱位置。結合腹腔鏡對患者病情進行查看,包括疝類型和位置等。對于隱匿性疝,需要在臨近疝缺損邊緣位置由臍部內側韌帶切開至髂前上棘腹膜,于腹膜前間隙中對腹膜下緣的覆膜瓣進行游離處理;對于較小且未下降到陰囊中的疝囊,進行直接剝離和回納處理,不需要開展疝囊結扎;對于下降到陰囊中的較大疝囊,橫斷疝囊同時于近端位置縫扎。對危險三角進行定位,以達到精索腹壁化。整個操作期間應注意做好輸精管與精索或子宮圓韌帶的保護工作。放入聚丙烯補片(意大利赫美有限公司,型號:H81015型),男性能放入補片至精索上完成精索腹壁化,女性能避開子宮圓韌帶進行補片縫合,固定之后采取3.0可吸收線(南通華利康醫療器材有限公司,型號:H-563型)或倒刺線(美國柯惠醫療器械有限公司,型號:VLOCL0604型)進行腹膜切緣縫合,后將腹膜關閉。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者總有效率。分別在結束手術后評估療效[7],顯效:腹股溝疝有關癥狀消失,未產生有關并發癥;好轉:腹股溝癥狀顯著緩解,未產生有關并發癥;無效:腹股溝疝有關癥狀無緩解,同時出現有關并發癥。總有效率=(顯效+好轉)例數/總例數×100%。②比較兩組患者手術指標。包括手術時長、術中出血量、術后下床時間。③比較兩組患者疼痛程度。分別在術前和術后6 h、12 h、1 d、3 d及7 d采取視覺模擬評分(VAS)對兩組疼痛度開展評估,總分為0~10分,得分越高則疼痛越強烈[8]。④比較兩組患者并發癥發生情況。統計兩組患者男性陰囊血腫、補片感染、尿潴留、感覺異常、皮瓣感染或壞死等并發癥的發生率。

1.4 統計學分析 采用SPSS 23.0統計學軟件進行數據處理,計數資料以[例(%)]表示,組間比較行χ2檢驗;計量資料以(x)表示,組間比較行獨立樣本t檢驗,不同時間點比較采用重復測量方差分析,其兩兩比較采用LSD-t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

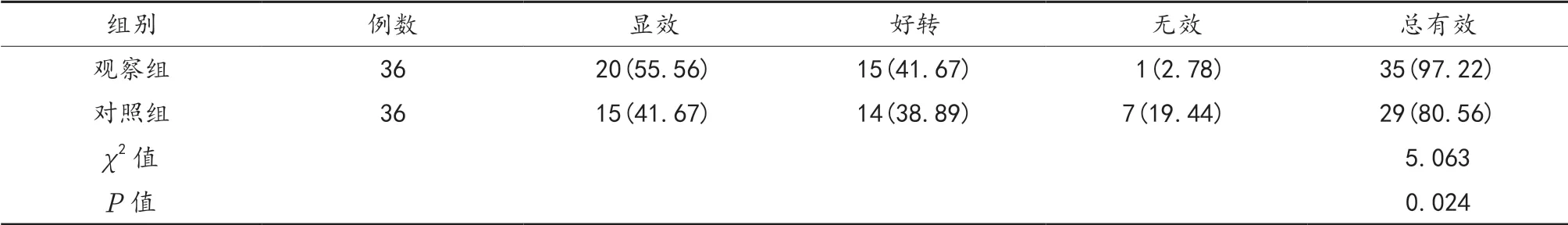

2.1 兩組患者總有效率比較 觀察組患者總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者總有效率比較[例(%)]

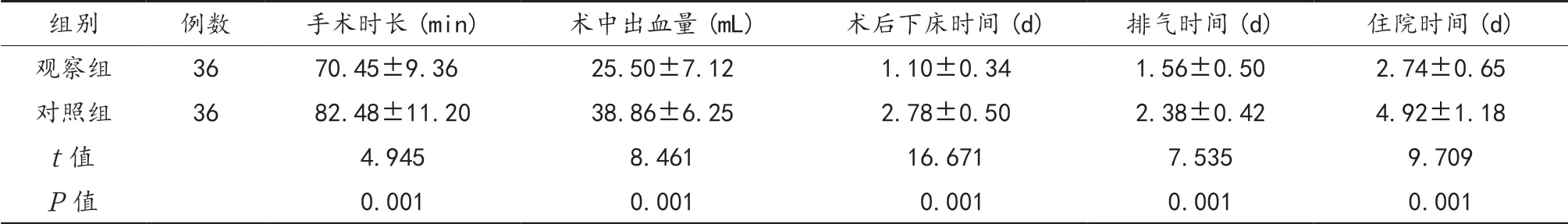

2.2 兩組患者手術指標比較 觀察組患者的手術時長、術后下床時間、排氣時間及住院時間短于對照組,術中出血量少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者手術指標比較(x)

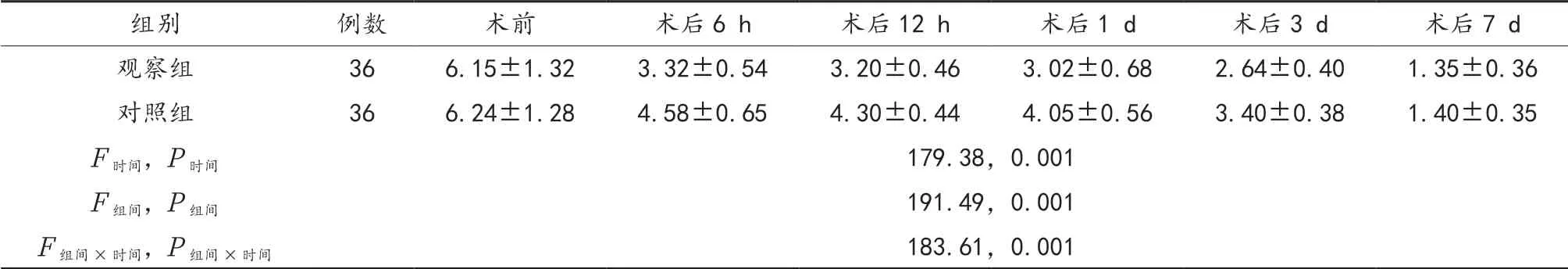

2.3 兩組患者術前術手術前后的VAS評分比較 術前兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后6 h、12 h、1 d、3 d及7 d,觀察組患者VAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者手術前后的VAS評分比較(分,x)

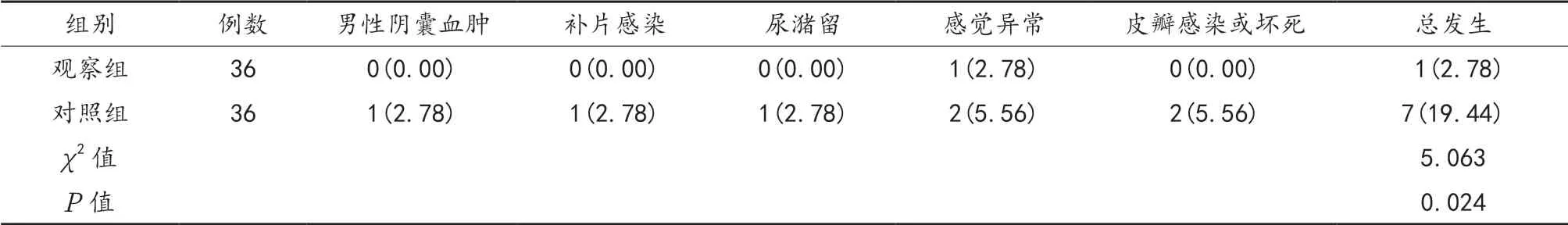

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較 觀察組患者陰囊血腫、補片感染、尿潴留、感覺異常、皮瓣感染或壞死等并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者并發癥發生情況比較[例(%)]

3 討論

腹股溝疝會引起腹部腫脹和疼痛感,嚴重影響患者的日常工作及生活,未及時治療可導致嚴重并發癥。當前多選擇手術治療,既往張力性疝修補手術易損傷腹股溝組織,使術中疼痛感加重,同時易復發,無張力疝修補因張力和疼痛度較低已被廣泛用于腹股溝疝的治療中[9]。開放無張力疝修補的張力較小,能維持腹股溝位置的正常結構,彌補以往有張力疝修補的不足[10]。伴隨腔鏡技術日漸完善,腹腔鏡無張力疝修補術憑借創傷低、恢復快等優點得到醫患雙方高度認可[11]。手術方式選取與患者術后恢復及舒適度有著緊密聯系,選取合理的術式進行治療有較高的臨床意義。

本研究發現,觀察組患者總有效率高于對照組,手術時長、術后下床時間、排氣時間及住院時間短于對照組,術中出血量少于對照組,說明腹腔鏡無張力疝修補術對腹股溝疝療效更佳,能縮短患者的手術時長,減少其術中出血量,促進術后恢復。原因可能是腹腔鏡下開展無張力疝修補術能獲取清晰的解剖結構,術中操作空間較大,易對疝內容物和腹腔中其他情況進行觀察;術中切口較小,不需要增加額外切口或者戳孔就能進行兩側的疝修補手術,不更改腹股溝區域原本的解剖結構,對組織損傷較輕并更易開展手術操作,使患者獲得理想療效[12]。

并發癥是評價手術安全性的一項重要指標。本研究發現,觀察組患者男性陰囊血腫、補片感染、尿潴留、感覺異常、皮瓣感染及壞死等并發癥發生率低于對照組,這與祖連平[13]研究結果相符,說明腹腔鏡無張力疝修補術能減少各類并發癥發生,有著更高的安全性。原因可能是:首先,腹腔鏡無張力疝修補術無需作較大切口,術后切口易恢復,不易使腹腔組織被污染,因此,皮瓣感染、壞死的概率較低;其次,術中視野較為清晰,有著較大的手術空間,便于術者操作,精索或子宮圓韌帶損傷風險較低。此外,在腹腔鏡清楚的視野下能對小血管進行充分止血,避免術后血腫生成,減少并發癥出現[14-15]。本研究中,觀察組患者術后6 h、12 h、1 d及3 d的VAS評分低于對照組,說明腹腔鏡無張力疝修補術能減輕患者術后的疼痛感。考慮原因是腹腔鏡無張力疝修補術損傷和牽拉組織較少,且切口較小,能減輕切口位置的疼痛感[16-17]。術中操作者需具備熟練腹腔鏡操作技術,詳細觀察和處理重要的解剖部位;采取的補片不應過小,當前階段的補片大小需≥8 cm×12 cm;補片需要固定完好,以防康復期間發生脫落;分離腹膜時盡可能避免采取電刀,以防導致組織不必要的受損;縫合腹膜期間需采取連續縫合方法,同時與其他的組織器官隔離,以防術后粘連。

綜上所述,腹腔鏡無張力疝修補術對腹股溝疝療效確切,能縮短手術時長,減少術中出血,減輕患者術后疼痛感,降低并發癥發生率,促進其術后恢復,安全性較高,值得應用。