巖體力學課程思政教學設計

臧明東,楊國香,王飛永

(中國地質大學(北京)工程技術學院,北京 100083)

2016 年12 月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上發表重要講話,他強調,要始終把立德樹人作為教育的中心環節,把思想政治教育貫徹于教學整個過程,做到“三全育人”。習近平還表示,要用好課堂教學這一重要渠道,讓專業課程教育與思想政治教育雙向并舉,協同共進。課程思政由此誕生,它不是一門特定的課程,其本質上是一種教育,目的是落實立德樹人。

“巖體力學”是專門為高等學校地質工程、土木工程以及相關本科專業開設的一門專業基礎課,同時也是應用地質學專業的重要必修課。巖體力學課程是建立在科學實驗和工程實踐的基礎上,著重訓練學生分析和解決實際工程問題的能力,因此,巖體力學教學表現出專業化和實用性的特征。而思想政治教育則傾向于柔性化和人性化,強調對人精神層次上的熏陶,需要更多的感性思考,兩者在不同的維度里各自生存,致使課程教學無力擔當起價值導向的重大責任,這也成了推進巖體力學課程思政教育的最大阻礙。針對上述問題,本文首先分析巖體力學課程自身的特點,然后深入挖掘巖體力學課程中所蘊含的思政元素,探索巖體力學課程思政的融入模式,最后提出巖體力學課程思政的教學過程設計。

1 巖體力學課程的特點

巖體力學是以巖體為主要研究對象的一門力學分支課程,著重關注巖體在各種力場作用下的變形和破壞規律,是一門應用型基礎學科。巖體力學課程主要有以下幾個特點:

(1)巖體力學與一般力學的不同在于巖體的特殊性,巖體是在地質作用過程中經過建造和改造形成的,由一定的巖石成分組成,具有一定的巖體結構,賦存于一定的地質環境中的地質體,從事巖體力學教學必須考慮巖體的這個特點。

(2)巖體力學是為巖體工程服務的,在進行巖體力學教學時必須牢記這一點。在工程規模較小時,人們僅根據經驗就可以解決工程建設中遇到的巖體力學問題;隨著工程規模不斷增大,僅憑經驗解決工程建設中遇到的巖體力學問題已經不夠,需要從巖體力學理論出發加以判斷和思考,巖體力學才能得以不斷發展。因此,在教學過程中,教師不但要講述教材中的基本理論和知識點,還應結合具體的巖體工程案例,介紹巖體力學的新技術和新方法,培養學生解決實際工程問題的能力。

(3)巖體力學是一門注重野外實踐和動手能力的課程。巖體力學課程以課堂講授為主,輔以實驗、實習等教學環節。本課程通常需要安排5~6 次實驗及3~4 次課外習題,編有實驗及野外實踐指導書,要求學生掌握巖塊、結構面、巖體等基本物理力學參數的測試方法以及巖體結構的野外識別、特征統計和結構劃分方法。

2 巖體力學課程蘊含的思政元素

巖體力學課程思政元素的挖掘不能浮于表面,并局限于馬克思主義經典理論上,要注重思政元素與知識點的關聯以及與課程知識體系的契合。巖體力學課程思政元素的挖掘必須建立在對專業知識體系深刻把握的基礎上,在巖體力學知識傳授、工程能力培養的基礎上進行價值引領,不能只講價值引領不講授知識也不培養能力,把課程思政變成思想政治理論課,出現泛思政化的現象。同時,課程思政方法不應局限于課堂講授,而應充分運用情感體驗和實踐體驗。巖體力學作為一門與人類工程實踐關系緊密的專業課程,蘊含著大量民族情感元素、科學精神元素、工匠精神元素和工程倫理元素,要把這些思政元素有機地滲透到巖體力學課程的教學過程之中,達到潤物無聲的育人目的。

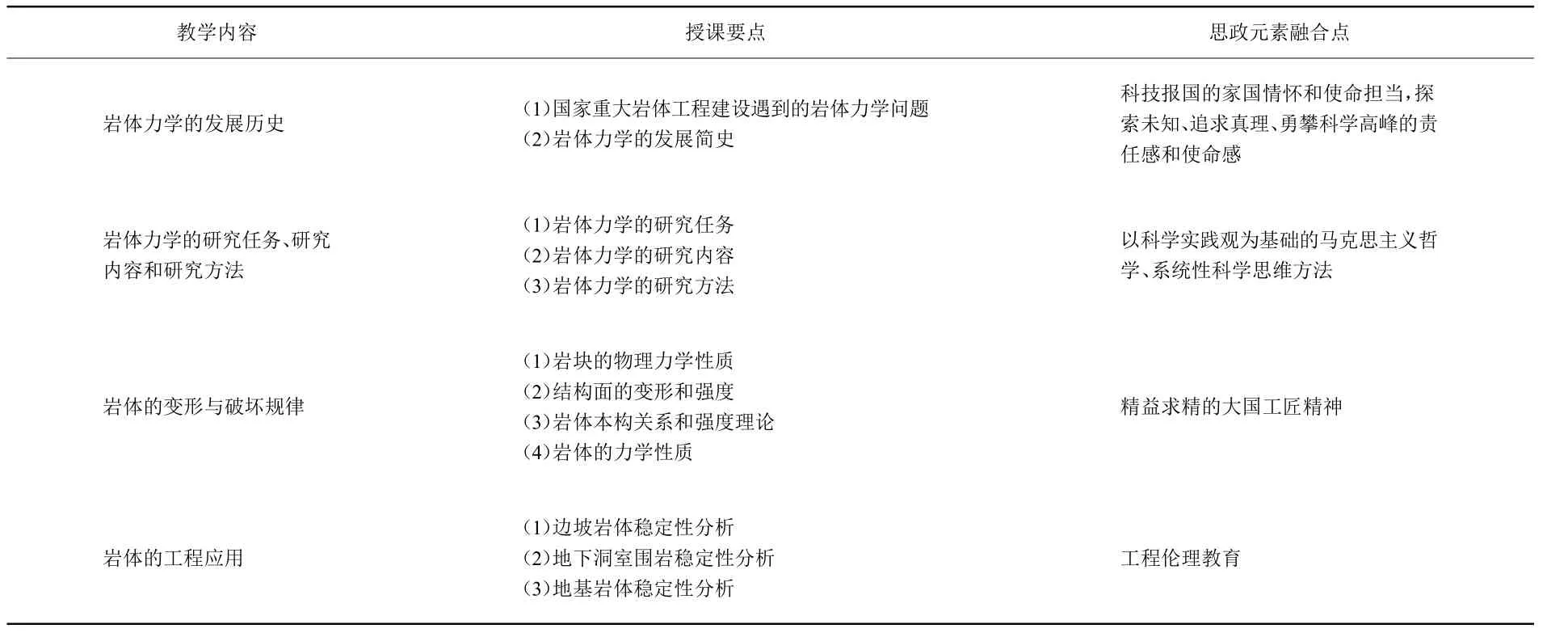

巖體力學課程的教學重點主要包括:巖體力學的發展歷史、巖體力學研究的任務、內容和方法、巖體的變形與破壞規律、工程巖體分類、巖體天然應力以及巖體的工程應用。通過進一步發現并提煉巖體力學教學內容中授課要點蘊含的思政元素,找出課程思政元素的有機融合點,如表1 所示。

3 巖體力學課程思政的教學過程設計

(1)圍繞國家重大工程建設引出巖體力學課程學習的必要性,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當。

當前我國正在重點實施京津冀協同發展、長江經濟帶發展、黃河流域生態保護與高質量發展、粵港澳大灣區建設等重大國家戰略,一大批如川藏鐵路、雅魯藏布江下游水電開發、南水北調等大型工程相繼規劃立項或開工建設。這些重大工程建設無一例外地涉及巖體力學問題。教師可通過翻轉課堂模式,讓學生在課前廣泛調研我國重大工程案例,在課堂上不但介紹工程建設中攻克的巖體力學難題,而且講述工程背后的人文故事和人文情懷,激發學生的民族自豪感和愛國熱忱,培養學生科技報國的家國情懷和使命意識。

表1 巖體力學教學內容與思政元素

(2)學生通過對巖體力學發展歷史的探究,掌握學科發展的一般規律,培養探索未知、追求真理、勇攀科學高峰的責任感和使命感。

20 世紀50 年代,巖體實際上被視為連續介質材料,工程中遇到的巖體力學問題一般采用連續介質力學理論去解決。20 世紀50 年代末至60 年代初,國際上相繼發生了法國馬爾帕塞拱壩潰決、意大利瓦伊昂水庫庫岸滑坡涌浪事故等幾起重大的水利工程事故。這些事故的發生與巖體中斷層、節理裂隙、軟弱結構面的認識不夠有關,因此碎裂介質巖石力學的研究開始萌芽。20 世紀70 年代后期,人們逐漸認識到巖體結構對巖體的變形和破壞具有明顯的控制作用,巖體力學的研究也隨之步入了巖體結構力學階段。縱觀巖體力學的發展歷史,是一個不斷突破固有認知、探索未知、追求真理的過程,教師可通過介紹這段歷史,培養學生勇攀科學高峰的責任感和使命感。

(3)結合巖體力學的研究任務、研究內容和研究方法,把馬克思主義哲學觀點的教育與科學精神的培養結合起來。

巖體力學研究的根本任務是為工程設計和建設提供巖體力學依據,其擁有獨立的研究對象、服務領域、試驗方法、本構關系或物性規律,具備一套完整、科學的理論體系,強調實踐對學科發展的指導意義,這與馬克思主義哲學的核心觀點是高度契合的。馬克思主義哲學的核心內容就是科學的實踐觀,把馬克思主義哲學觀點的教育與科學精神的培養結合起來,幫助學生樹立正確的科學觀。

(4)圍繞巖體的變形與破壞規律,介紹常見的巖體力學室內試驗,講解試驗過程,示范試驗操作,培養學生精益求精的大國工匠精神。

為了研究巖體在各種應力作用下的特性,常常采用壓縮試驗、剪切試驗、拉伸試驗等來模擬自然界中巖體在應力作用下表現出的變形與破壞規律。每一個試驗都經過嚴格的設計,基于一定的巖體力學原理,在專門的試驗設備上進行,需要掌握專門的數據獲取和分析方法,任何一個試驗環節的失誤都有可能導致試驗結果的不確定性,最后影響工程建設,甚至造成工程事故。在試驗教學環節,嚴格規范學生的試驗操作步驟,精準把控每一個試驗細節,加強學生對巖體力學試驗的敬畏心,進一步培養學生精益求精的大國工匠精神。

(5)通過巖體失穩釀成災害的工程案例分析,提高學生正確認識問題、分析問題和解決問題的能力,強化工程倫理教育。

由于巖體變形和失穩而造成災難的例子不勝枚舉,如1834 年法國魯阿爾煤田發生了世界第一次有記載的瓦斯突出災害、1928 年美國圣 弗朗西斯重力壩壩基失穩潰壩事故、1960 年南非Coalbrock North 煤礦發生了迄今為止全世界最大的沖擊地壓災害等。上述重大事故發生的原因多是由于對施工區巖體的力學特性研究不夠,對巖體的變形和穩定性估計不足造成的。采用翻轉課堂的教學模式,讓學生調研這些工程案例,分析巖體失穩的原因,培養學生認識、分析和解決巖體力學問題的能力,強化學生的工程倫理道德修養。

4 結語

課程思政建設是落實高等教育立德樹人根本任務的戰略舉措。巖體力學作為一門與人類工程活動聯系緊密的專業基礎課,開展課程思政實踐具有重要的教育意義和巨大的社會價值。本文充分分析了巖體力學課程的特色與優勢,對思政元素融入巖體力學教學過程設計進行了探索,以期為巖體力學課程思政教育提供新的思路,實現教書和育人的協同統一。