徐匯濱江地區交通規劃的建議

周宇人

(上海徐匯濱江開發投資建設有限公司,上海市 200030)

0 引言

根據上海市住建委公布的《黃浦江兩岸地區公共空間建設三年行動計劃(2018 年—2020 年)》文件精神,上海將從完善空間景觀、增強活力功能、提升服務管理、改善公共交通等方面全面提升改善黃浦江兩岸公共空間,引領黃浦江兩岸逐步塑造為世界級濱水區。

自2008 年徐匯濱江啟動開發建設以來,歷經世博會、貫通工程、人工智能峰會、央視入駐等重大工程、重點產業功能項目相繼落地,對區域的建設工作提出了新的要求:規劃工作由區域總體規劃向重點項目及節點規劃聚焦,收儲騰地工作由成片規模收儲向難點零星收儲轉變,基建工作由骨干道路和成片景觀建設向腹地支線和節點景觀轉變,同時隨著景觀環境品質得到明顯提升,開放空間得到釋放,未來將主要處理好商業辦公、周邊居民、學校機構等人流量涌入后的實際問題。

1 徐匯濱江地區區域交通現狀與不足

1.1 軌道交通

濱江區域內共有4 條軌道交通經過:7 號、11號、12 號及4 號線設龍華中路站、云錦路站、龍耀路站、龍華站、東安路站及大木橋路站6 個站點。

1.1.1軌道交通至沿江距離較遠,可達性不強

雖然徐匯濱江有7 號線、11 號線、12 號線及4號線等多條線路經過,但多為過江線路,而濱江地區地下已完成大面積開發,不適合設置站點,從最近的11 號線云錦路、龍耀路地鐵站出發,至濱江沿線也需要至少10 min 的步行時間。

1.1.2軌道交通服務區域缺失,連通性欠缺

在軌道交通方面,目前徐匯濱江的地鐵線路主要集中于B 單元、C 單元區域的商業中心附近。其中,B單元的4 號線、7 號線和12 號線均為服務正大樂城、綠地繽紛城、保利時光里,以及周邊眾多住宅小區居民,而C 單元的11 號線,主要服務東航綠地中心的白領,以及周邊小區居民。從區域整體軌道交通通行情況來看,從龍水南路至徐浦大橋區域無軌道交通覆蓋,龍吳路沿線住宅區較多,居民出行極不便捷。

1.2 公交線路

目前濱江地區共有公交線路8 條,站點以首末站為主,集中在邊界區域,除了浦西濱江1 路以外,沿江公交線路較少。

1.2.1公交線路總量不足

隨著濱江地區商務、娛樂、休閑功能的逐步完善,區內居住、工作、參觀等交通需求日益增加。但目前濱江地區公交線路整體數量嚴重不足,與同類區域相比存在較大差異(濱江地區共有公交線路8 條,而外灘區域為44 條,北外灘區域為42 條)。

1.2.2線網布局不合理

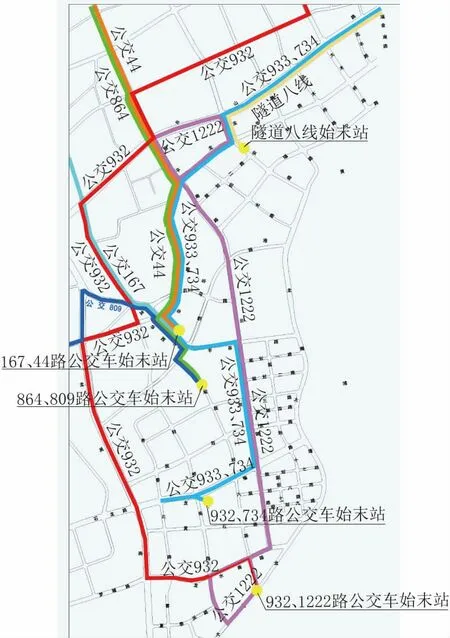

目前,濱江區域已有線路及公交站點集中于新建公交區域總站內(天鑰橋南路/ 龍耀路附近)(見圖1),對濱江開放空間及相關區域的服務作用十分微弱,區域內線網密度僅為1.72 km/km2,遠低于規范推薦值3~4 km/km2,廣大市民及周邊居民利用公共交通進入沿江區域觀景仍存在極大的不便,濱江良好的空間和景觀優勢難以有效發揮。

圖1 濱江核心區域公交路線圖(2016 年)

1.3 濱江發展進度與區域交通服務水平不匹配

目前隨著區域內沿江公共開放空間基本全面建成,一批文博場館及活動場地投入運營。自開館以來,龍美術館、德美術館接待客流量已超過30 萬人次;油罐藝術公園及云錦路跑道公園高峰流量均達到1 萬人次左右;至年底西岸美術館及星美術館又將投入運營。同時隨著9 月26 日央視正式入駐傳媒港,結合綠地匯中心、城建大廈等商辦樓宇建成,西岸傳媒港、西岸智慧谷、濱江城開中心正在如火如荼抓緊建設,未來濱江商務開發總量將達400 萬m2,匯集辦公商務人群近20 萬,工作日通勤量呈現快速增長的態勢。隨著百匯園、尚海灣、云錦東方及保利·西岸等住宅的建成交付,濱江西片區住宅總量大幅度提升,結合原有居住區,未來居住人口將達10 萬。目前的交通設施配套將遠遠無法與出行需求匹配。

2 徐匯濱江地區區域交通的建議

2.1 開展新階段區域綜合交通規劃研究

結合濱江地區遠期軌道交通15 號線、23 號線,以及夢中心及白貓兩處浦江游覽水上巴士碼頭,基于區域發展現狀,比照《黃浦江南延伸段WS3、WS5單元控制性規劃》及《徐匯濱江地區公共交通專項規劃》(2010),徐匯濱江需對現狀交通系統進行調整,開展新階段區域綜合交通規劃研究。

建議圍繞徐匯濱江復合的交通需求,以軌道交通和地面交通為基礎,構建多層次、高質量的公共交通網絡,塑造高品質的慢行交通出行環境,補充水上巴士等特色交通方式,形成一系列展現西岸特點的交通+旅游多元化交通服務。

2.2 打造中運量公共交通復合通道

龍吳路通道客流成熟,公交資源集聚,三高斷面客流突破5 000 人次/ 時,建議考慮結合專用道升級為中運量,兼顧旅游+交通功能,在既滿足西岸地區與市區中短距離通勤出行需求,還可以將中運量交通出行打造成為浦西濱江公共空間開發空間的一道風景線(見圖2)。

圖2 徐匯濱江中運量規劃布局圖

2.3 公交線路服務水平提升

結合目前濱江地區公共交通配套情況,近期在現有公交的基礎上,利用云錦路、龍騰大道等已經實施完成的區域主干路,及其他區域配套次干路網,增加公交線路,并合理安排線路設置,引入公交進入西岸智慧谷、傳媒港等周邊商務區域,提高通勤水平。引入天鑰橋路、喜泰路、龍瑞路及華發路等居住區,方便居民日常出行。公交線路深入沿江一線,完善“龍美”、“德美”、“A 美”、“油罐”等一線場館的配套交通。

2.4 慢行交通網絡出行品質提升

借鑒國際成功案例,形成適宜徐匯濱江發展的慢行交通系統規劃,“提品質、促交往、顯重點、成網絡”,切實指導徐匯濱江地區公共空間實施建設。結合區域功能,對慢行系統的規劃要求主要有:

一是形成主要通道聯系周邊公共中心與濱江地區:將市民的公共活動從腹地中心向濱江引導,在各節點間形成步行10~20 min 的高品質聯系路徑。加強徐家匯等商業區與WS3 單元等公共活動區的聯系;重點打造大木橋路、東安路等主要垂江聯系通道。

二是串聯濱江各類設施和具有活力的綠地系統:在垂江通廊與濱江岸線銜接盡端形成節點空間,布置集散活動廣場、濱江有軌電車站點、大型文化活動設施及公共服務設施,并在附近根據需要設施水上巴士輪渡碼頭(見圖3)。

圖3 黃浦江游輪碼頭規劃布局圖

三是塑造貫通可達、多元活力的濱江活動空間:根據“貫通濱江、連接腹地、多元空間、活力界面”的總體策略,結合內部通道,以及濱江岸線,提供安全、舒適、方便的慢行網絡、設施和環境,進而提升空間功能,展現區域品質。

2.5 建立兩岸文化、旅游交流的水上巴士

遠期兩岸成熟后,考慮徐匯濱江與前灘、世博三大片區,以及徐匯濱江內部聯系,發展水上巴士,串聯徐匯濱江、前灘、世博、董家渡、陸家嘴等濱江地區,服務多樣化交通需求。同時隨著夢中心及白貓水上巴士游船的規劃落地,遠期徐匯濱江地區的交通將呈現出“軌交、公交、水運”三種多元化的趨勢,并提早做好水上碼頭的規劃和交通銜接。

3 結語

自2008 年至今,圍繞“規劃引領、文化先導、環境優先、科創主導”的開發理念,對標全球城市的卓越水岸,徐匯濱江積極謀篇布局,啟動城市更新進程,開展公共空間景觀環境與基礎設施建設。十年間,實現8.4 km 龍騰大道、11.4 km 濱水岸線的全線貫通,建成約80 hm2開放空間,充分發揮了城市核心公共空間開放、綠色、共享的重要價值。

“十四五”期間濱江公司將積極落實上海市委、徐匯區委加快推進徐匯濱江融合發展的工作要求,為百姓建設高品質濱水區域是濱江人的初心與使命,把群眾觀點植根于思想,把“初心使命”落實到行動。