國內外訂單定向醫學生免費培養研究進展

張柏松,胡丹,夏修龍,張超,魏添添,劉曉云

自2010年國家發展改革委等5部門印發《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的實施意見》(發改社會〔2010〕1198號)以來,訂單定向醫學生免費培養項目(簡稱訂單定向項目)每年為我國中西部基層醫療衛生機構培養超過5 000名全科衛生人才[1-2],為提高我國農村地區的醫療服務可及性和醫療服務質量等做出了卓越貢獻。10余年間,我國學者針對訂單定向項目開展了一系列研究,得到了大量線索與證據,但目前針對訂單定向項目文獻的綜述分析相對較少。魏艷君等[3]采用CiteSpace工具對我國訂單定向項目研究現狀進行文獻計量學分析,主要探討了研究熱點和研究趨勢,針對研究結果的分析欠深入。本研究旨在對目前已開展的訂單定向項目研究及國外相似項目(指大學期間給予醫學生一定激勵,但要求畢業后義務到基層醫療衛生機構服務一定期限的培養項目,為統一名稱,以下擬稱作國外訂單定向項目)研究進行綜述分析,歸納已發表研究的主題和結果,并比較國內外研究的異同之處,以期對訂單定向項目研究現狀進行總結,并提出對未來的研究展望。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略 于2021年7—9月,在中國知網、萬方數據知識服務平臺、維普網進行中文文獻檢索,在PubMed、Web of Science、Scopus進行英文文獻檢索,并對獲得文獻的參考文獻進行補充檢索。提取研究的關鍵詞,對文獻的標題、摘要和關鍵詞進行高級檢索。中文關鍵詞包括:“訂單定向”或“訂單式”或“免費”或“定向培養”,“醫學生”或“醫學畢業生”或“全科醫生”或“臨床醫生”。英文關鍵詞包括:“oriented”或“compulsory”,“medical graduate”或“medical students”或“general practitioners”或“primary care physicians”,“rural area”或“remote area”。中國知網的高級檢索公式為:SU=((‘訂單定向’+‘訂單式’+‘免費’+‘定向培養’)*(‘醫學生’+‘全科醫生’+‘醫學畢業生’+‘臨床醫生’))。Scopus數據庫的高級檢 索 公 式 為:(TITLE-ABS-KEY("oriented")OR TITLE-ABS-KEY("compulsory"))AND(TITLEABS-KEY("medical graduate")OR TITLE-ABS-KEY("medical students")OR TITLE-ABS-KEY("general practitioners")OR("primary care physicians"))AND(TITLE-ABS-KEY("rural area")OR TITLE-ABSKEY("remote area"))。中文數據庫的檢索時間設定為2010-07-01至2021-07-01,英文數據庫的檢索時間設定為2000-01-01至2021-07-01。

1.2 文獻納入與排除標準 納入標準:(1)關于我國訂單定向項目或國外訂單定向項目的原始研究;(2)語種為中文或英文。排除標準:(1)綜述性文獻,或者會議、專利、畢業論文等;(2)不能獲得全文的文獻;(3)畢業后不要求合同服務的國外基層醫生培養項目相關研究。

1.3 文獻篩選與資料提取 從數據庫中篩選并刪除重復文獻后,對照納入標準,由兩名研究人員通過閱讀標題和摘要內容進行篩選,對滿足納入標準的文獻進行全文審查,若發現符合排除標準,則將其刪除。若兩名研究人員出現分歧,則通過與第三方協商解決。本研究收集的資料包括:研究時間、研究地點、研究對象、研究目的、研究內容、研究類型及研究結論等。根據研究內容對文獻進行分類,以展現當前訂單定向項目研究的熱點及研究結果。

2 結果

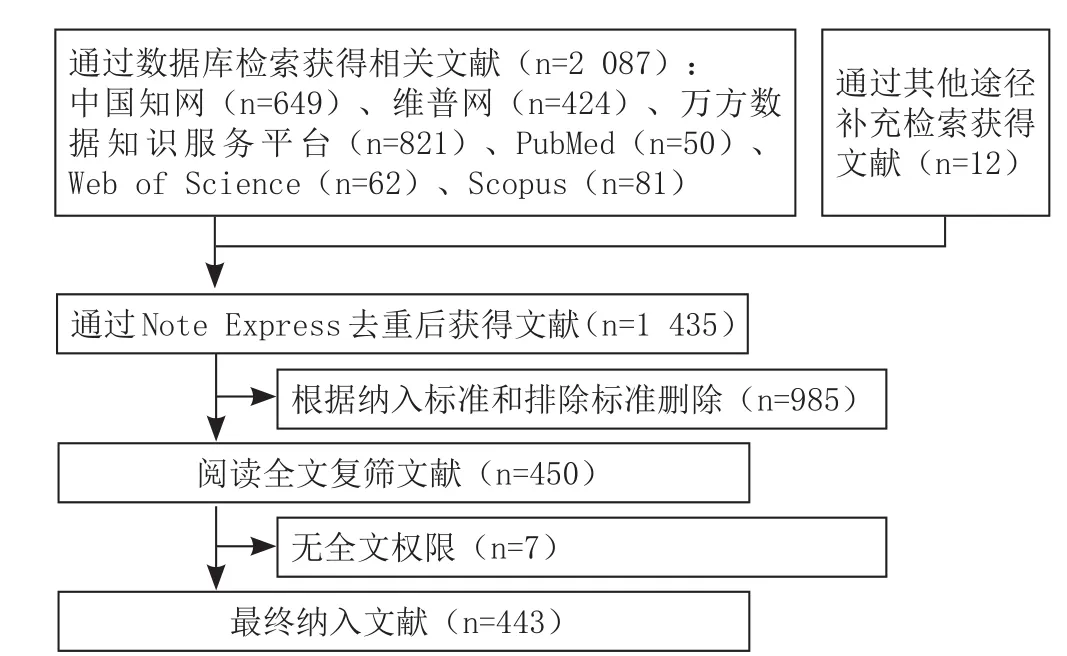

2.1 文獻篩選結果 初始檢索獲得相關文獻2 099篇,去重后獲得文獻1 435篇,剔除不符合要求的文獻992篇,最終納入文獻443篇。其中,關于我國訂單定向項目的文獻427篇,關于國外訂單定向項目的文獻16篇。文獻篩選流程見圖1。

圖1 文獻篩選流程Figure 1 The process of literature screening

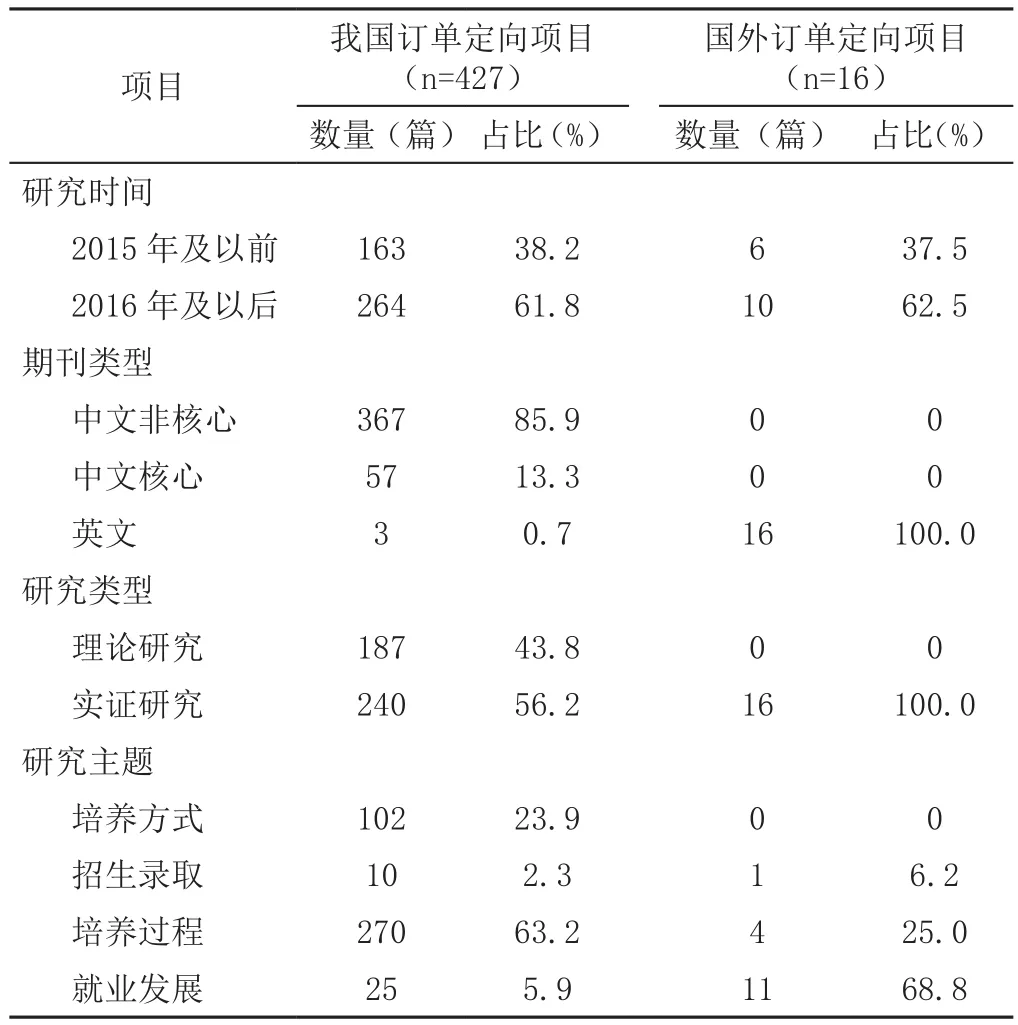

2.2 納入文獻的特征 無論是我國訂單定向項目相關文獻,還是國外訂單定向項目相關文獻,均多發表于近6年〔61.8%(264/427)和62.5%(10/16)〕。我國訂單定向項目相關文獻發表于中文核心期刊(13.3%,57/427)、英文期刊(0.7%,3/427)的比例較低,43.8%(187/427)為理論研究,而國外訂單定向項目相關文獻全部為實證研究。在研究主題方面,我國訂單定向項目相關文獻集中在培養過程(63.2%,270/427)和培養方式(23.9%,102/427)方面,國外訂單定向項目相關文獻則多探討就業發展(68.8%,11/16),見表1。

表1 納入文獻的基本特征Table 1 Characteristics of the included literature

2.3 我國訂單定向項目相關文獻的主題分析

2.3.1 培養方式 有23.9%(102/427)的訂單定向項目相關文獻對訂單定向醫學生的培養方式和課程設計進行探討。(1)在政策初期,由于沒有實際培養經驗,關于培養方式的探討主要來源于研究人員的思考。其中,專業性的全科醫學課程設計[5-7]、訂單定向醫學生的態度/興趣培養[6]、基層實習基地的建設與交流[6,8]、畢業后再教育[6]、因材施教/因地制宜[7,9-10]的培養理念是主要觀點。(2)在政策實行一段時間后,關于培養方式的探討主要基于培養過程中所出現的問題。其中,學生簽約比例低[11-13]、學習動力不足[11-12,14],教材與課程體系不配套[11,13],師資基地建設資金不足[11-12]等是突出的問題。對此,研究人員提出改進招生環節[15-17],優化教學內容[15,17-19],完善職業保障[16-17]等對策。

對于課程設計,研究人員主要從教學大綱、教學內容、師資力量、教學方法、考核方式5個方面進行探討[20-22]。另外,基于崗位勝任力的課程設計也是研究的重點。例如,2016年的研究,從知識、技能、社會角色、自我概念、人格特質、動機等維度分析農村“訂單式”醫學生崗位勝任力的要素,在此基礎上構建基于崗位勝任力的農村“訂單式”醫學人才培養的課程體系:以工作職責為核心的知識培育體系、以“治病救人”為目標的技能培育體系、以職業動機為核心的醫德培育體系[23]。

2.3.2 招生錄取 有2.3%(10/427)的文獻主要對招生錄取情況進行研究,其中對政策的了解情況、報考的原因和個人/家庭情況是這類文獻的主要研究話題。(1)關于訂單定向醫學生對政策了解情況的結論較為一致,2013年河南省[24]、2015年廣西壯族自治區[25]、2016年中西部 3個省份[26]、2019年安徽省[27]的學生對于訂單定向政策的知曉率分別為 84.9%、78.5%、>75.0%、90.9%,學生對訂單定向項目政策比較了解。(2)就業有保障[25-28]和免除學雜費/補助生活費[29-31]是訂單定向醫學生報考這一專業的兩個主要原因。(3)訂單定向醫學生來自農村的比例較高,為 57.6%~84.2%[26-27,29-31],大 多 數 為 非 獨 生 子 女(59.4%[32]、88.2%[30]、91.1%[31]),父母學歷多為中學或小學[30,31],父母職業多為農民(75%[30]、73.2%[31])。

2.3.3 培養過程 有63.2%(270/427)的文獻對培養過程進行研究,其中訂單定向醫學生的學習情況、職業認同感及履約意愿是主要研究話題。

2.3.3.1 學習情況 訂單定向醫學生學習成績明顯差于非訂單定向臨床醫學生:多門課程的平均分明顯低于后者[33-35],整體平均分亦明顯低于后者(78.64分比80.93分)[36],掛科率明顯高于后者(19.5%比11.8%)[36]。2019年關于青海省訂單定向醫學生的研究發現,訂單定向醫學生在執業醫師分階段第1階段考試(在校期間)中,理論成績明顯低于非訂單定向臨床醫學生(207.3分比230.3分)[37]。其中,訂單定向醫學生學習倦怠比例較高(46.2%)是重要原因[38]。學習倦怠體現了學習動機不足的問題[39-40],訂單定向醫學生沒有就業壓力,且有部分學生并非因熱愛而選擇這個專業[41],最大的學習動機僅是為了應對以后的工作[42-44]。

2.3.3.2 職業認同感 職業認同是存在于學習過程之外的個體對職業的一種認知和評價。當學習者具有明確的職業目標時,職業認同可以促使個體努力學習與職業有關的知識和技能,進而對學習過程產生重要影響[45]。2019年關于四川省訂單定向醫學生的研究發現,職業認同感可以通過提升訂單定向醫學生的學習動機來間接影響其學業成績[45]。

目前關于訂單定向醫學生職業認同感水平的研究結論不一。部分研究認為,訂單定向醫學生職業認同感處中等偏上水平[46-51];另一部分研究則認為其職業認同感不強,有很大提升空間[52-54]。如2020年關于廣西壯族自治區訂單定向醫學生的研究發現,僅有46.6%的學生表示對所學專業有興趣[52]。而訂單定向醫學生職業認同感與普通臨床醫學生比較的研究結論較為一致。研究發現,訂單定向醫學生職業認同感明顯低于非訂單定向醫學生[55-57],其中非自愿報考、對專業了解不全面、對發展前景擔憂為主要原因[55-57]。另外,訂單定向醫學生中,年級越高者職業認同感越低[45,58-60]。

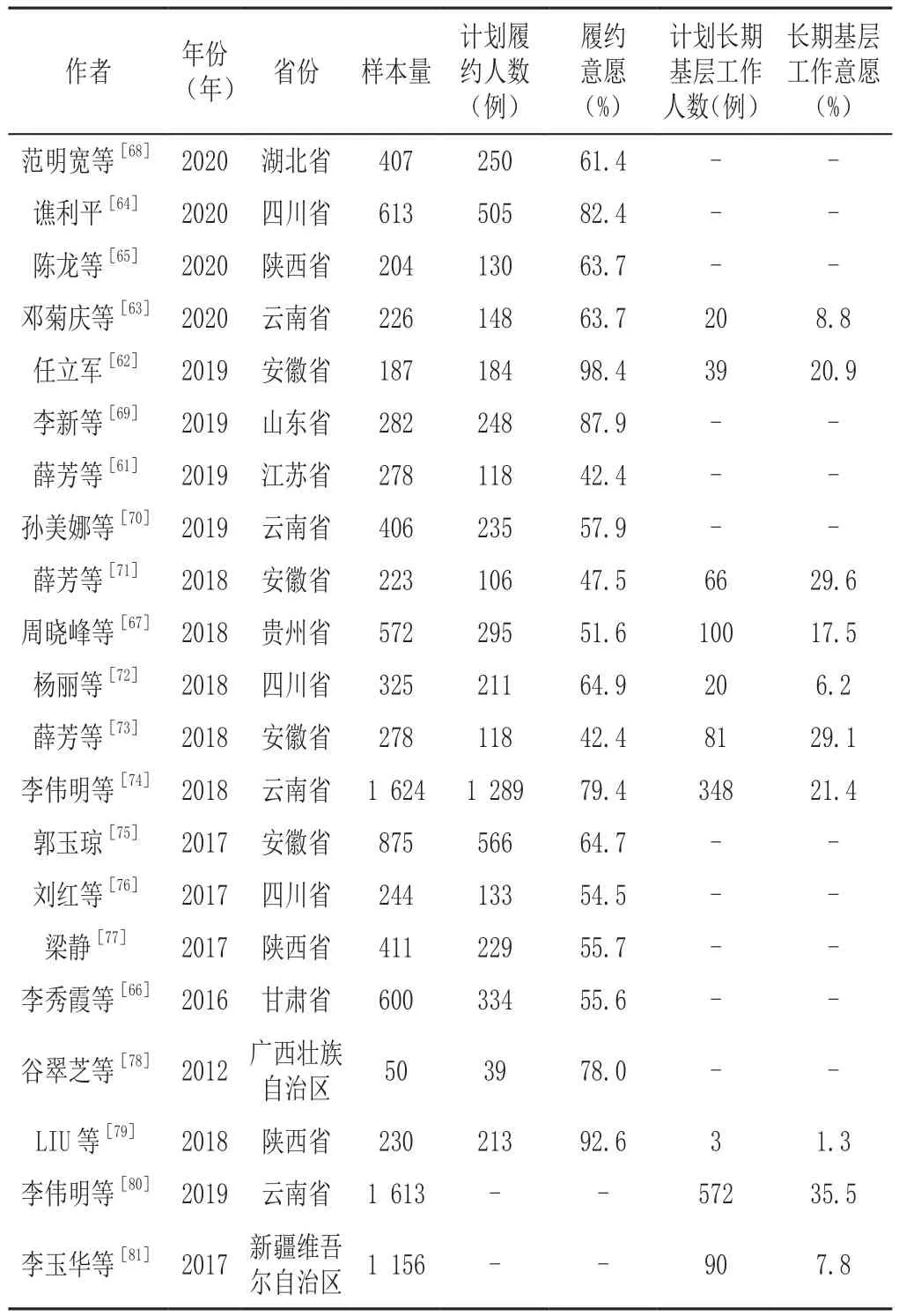

2.3.3.3 履約意愿 有29篇(6.8%)文獻對訂單定向醫學生履約意愿進行了研究。其中19篇文獻對于訂單定向醫學生履約意愿有較為一致的定義,即畢業后是否愿意到簽約的基層醫療衛生機構工作[61-79]。但研究所得到的結果并不完全一致,訂單定向醫學生的履約意愿從 42.4%[61]到 98.4%[62]不等。以樣本量為權重對各文獻的履約意愿進行加權平均,最后得到平均履約意愿為66.2%(表2)。個人發展受限[62-66,80]和工作待遇差[67]是訂單定向醫學生產生違約意愿的最主要原因。

有10篇(2.3%)文獻調查了訂單定向醫學生長期基層工作意愿,即合同服務期結束后是否愿意繼續在基層醫療衛生機構工作[62-63,67,73-74,79-81]。結果表明,訂單定向醫學生長期基層工作意愿較低(1.3%~35.5%),按照樣本量對各文獻數據進行加權平均,最后得到平均長期基層工作意愿為22.8%(表2)。

表2 訂單定向醫學生的履約意愿和長期基層工作意愿Table 2 Performance intention and long-term willingness to work in rural areas of target admission medical graduates

2.3.4 就業發展情況 有25篇(5.9%)文獻對履約就業情況進行研究,其中訂單定向醫學生的履約率、職業發展情況是主要的研究話題。

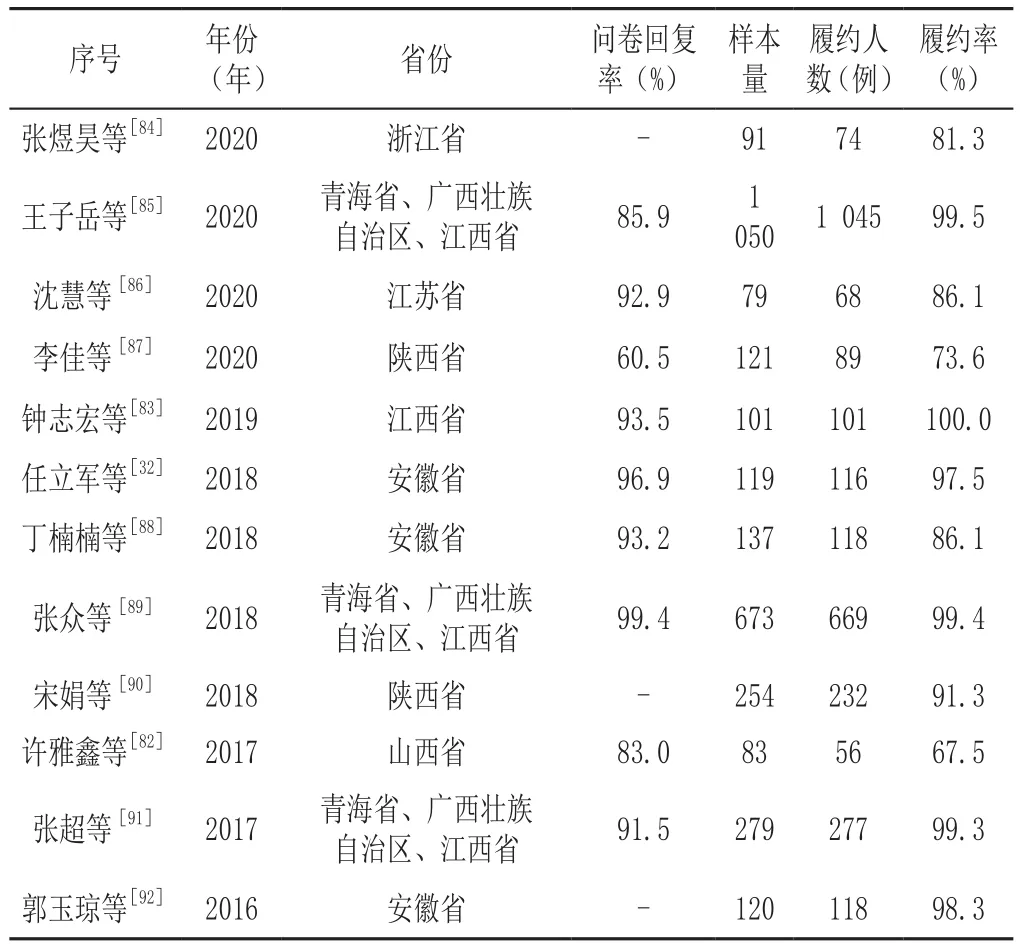

2.3.4.1 履約率 訂單定向醫學生畢業后履約情況是文獻關注的重點,有12篇(2.8%)文獻報告了畢業生的履約率[32,82-92]。結果表明,訂單定向醫學畢業生的履約率較高(67.5%[82]~100%[83]),按照樣本量求加權平均得到平均履約率為93.6%(表3)。違約的畢業生主要去向是讀研深造、到非基層醫療單位工作[84]。

表3 訂單定向醫學生履約情況Table 3 Performance of target admission medical graduates

2.3.4.2 職業發展情況 訂單定向醫學畢業生的職業發展主要包括住院醫師規范化培訓(簡稱規培)、執業醫師考試、收入3個方面。(1)訂單定向醫學生畢業后參加規培的進度,因不同省份政策不同而存在一定差異。其中,江西省、廣西壯族自治區的訂單定向醫學畢業生落實規培較快,畢業后1年內參加規培的比例 >97%[83,91,93];江蘇省訂單定向醫學生畢業1年后仍有33.3%未參加規培[94];而青海省訂單定向醫學畢業生先到基層醫療衛生機構工作1年,然后再參加規培[91]。(2)目前關于訂單定向醫學畢業生執業醫師考試情況的研究較少。2019年關于廣西壯族自治區訂單定向醫學畢業生的研究發現,訂單定向醫學生通過執業醫師考試情況較好,畢業1年后89.4%的畢業生通過了執業醫師考試[95]。(3)關于訂單定向醫學生收入情況的研究也較少,但結論較為一致,即訂單定向醫學畢業生收入較低(平均為 1 803~3 783 元 / 月[83,89,91])。其中,2017 年關于青海省、廣西壯族自治區、江西省4所院校訂單定向醫學畢業生的隨訪研究發現,訂單定向醫學生在規培期間,來自規培單位的月收入高于普通臨床醫學生(2 023元/月比1 689元/月),但其從就業單位獲得的收入低于普通臨床醫學生(2 011元/月比2 774元/月)。訂單定向醫學生在規培期間有來自規培單位和工作單位的“雙重收入”,一旦完成規培,則將失去規培單位的收入,進而出現收入下降的情況[89]。

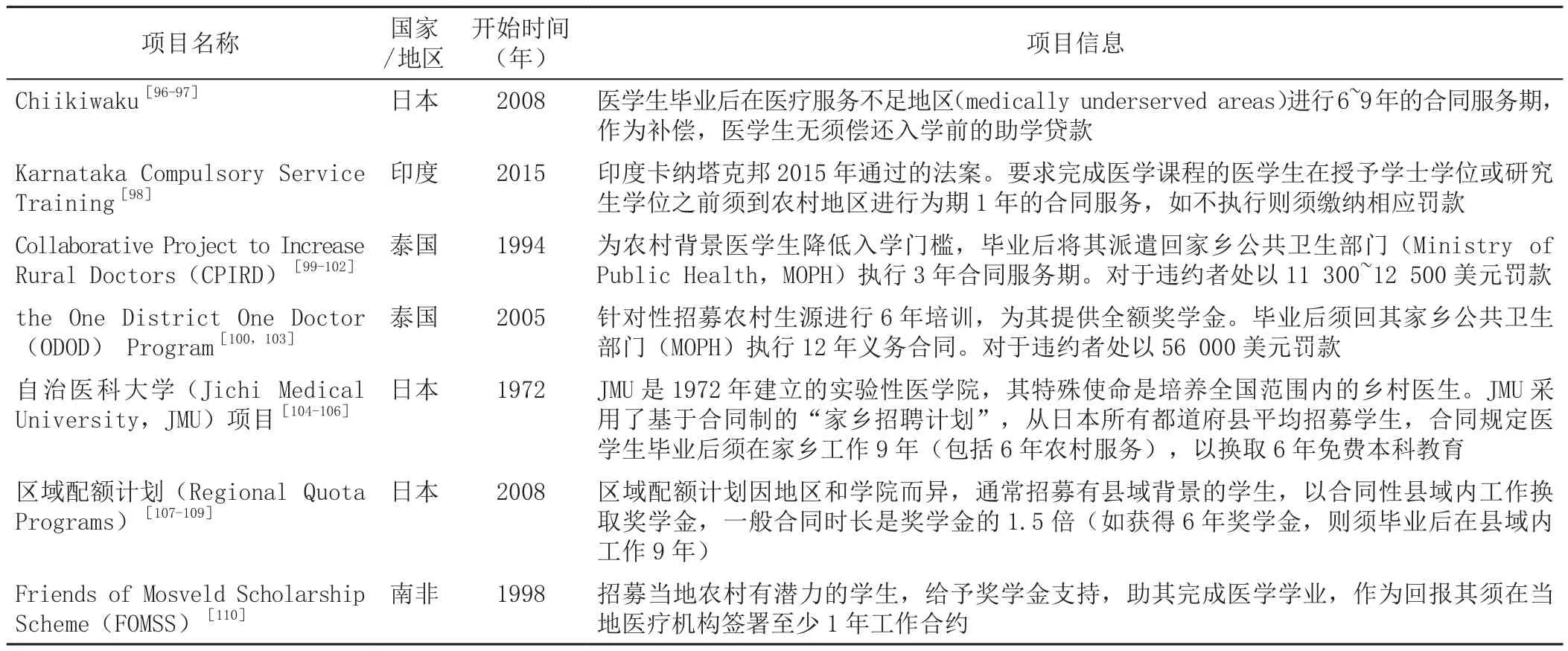

2.4 國外訂單定向培養項目的研究 日本、泰國、印度及南非有與我國訂單定向項目類似的培養項目(表4)。而關于這些培養項目的16篇文獻主要關注醫學生的履約意愿、履約情況及職業發展情況[96-110]。(1)3篇文獻對訂單定向醫學生的履約意愿進行了研究,2篇來自日本,1篇來自印度。在日本進行的研究發現,52%的受訪者表示愿意在完成義務服務期后留在基層醫療衛生機構,其主要原因是“渴望解決基層醫療衛生機構醫生短缺的問題”[96],這種意愿隨著年級的增加而降低(從大一的52.3%下降到大五的19.2%)[97]。在印度進行的定性研究發現,學生選擇履約的原因為“不想付違約金”“利用農村服務期進行學習”“受同伴影響”等[98]。(2)7篇文獻對訂單定向醫學生的履約和長期保留情況進行研究。4篇文獻來自泰國:2015年研究者運用Cox比例風險模型對訂單定向醫學生和普通臨床醫學生從基層醫療衛生機構離職的風險進行比較,發現普通臨床醫學生離職風險比訂單定向醫學生高1.3倍,離開基層衛生行業的風險比訂單定向醫學生高1.5倍[99];2017年研究者運用Logistic回歸分析訂單定向醫學生完成3年義務服務期后在基層醫療衛生機構繼續工作的可能性,發現其可能性是普通臨床醫學生的2.44倍〔OR(95%CI)=2.44(2.19,2.72)〕[100];2017年的研究得到相似結論,訂單定向醫學生有較低的年辭職率(HR=0.456)和較高的3年保留率〔OR(95%CI)=2.44(2.19,2.72)〕[101];2017年的另一項研究對履約的影響因素進行了探究,發現“與周圍人的關系”“社區的發展和安全水平”“職業發展前景”是訂單定向醫學生履約的影響因素[103]。3篇文獻來自日本:2000年的文獻探究了訂單定向醫學生執業地點的變化情況,發現訂單定向醫學生在農村人口密度高的社區工作的比例從剛畢業時的30.8%下降到完成6年服務期后的8.7%,但仍高于普通臨床醫學生[104];2009年的研究發現,“上私立高中”〔OR(95%CI)=0.45(0.23,0.91)〕、“母親學歷高”〔OR(95%CI)=0.18(0.06,0.56)〕等家庭情況較好的訂單定向醫學生更可能違約[105];2019年的研究用相對巧妙的方法來估計訂單定向醫學生的履約情況,研究者用所在地人口密度中位數來反映執業地點,結果顯示訂單定向醫學生執業地人口密度明顯低于普通臨床醫學生(547.4人/km2比3 214.0人/km2),說明訂單定向醫學生更可能在農村執業[107]。(3)2篇文獻對訂單定向醫學生的職業發展情況進行研究,均來自日本,研究關注執業醫師考試通過率,發現訂單定向醫學生畢業后1年內的執業醫師考試通過率高于普通臨床醫學生(97.9%比93.9%[108]和97.9% 比 94.7%[109])。

表4 國外訂單定向項目的相關信息Table 4 Information of international policies of medical graduates with compulsory rural services

3 討論

我國訂單定向項目的初衷是培養一批“下得去、用得好、留得住”的全科醫生,形成一支數量適宜、質量較高、結構合理,且適應基本醫療衛生制度需要的基層醫療衛生人才隊伍。項目實施以來,相關研究的開展數量呈上升趨勢,目前已發表文獻400余篇,分別從培養方式、招生錄取、培養過程及職業發展等多角度對該項目進行研究。研究發現,訂單定向醫學生有較高的規培參與率,反映該項目得到了有效、高效執行;訂單定向醫學生有較高的履約率,反映項目培養的人才“留得住”;訂單定向醫學生有較高的執業醫師考試通過率,反映該項目培養的人才“質量高”,項目初步實現了為中西部地區培養基層衛生人才的目的。

3.1 我國訂單定向醫學生農村生源比例高,有利于長期基層保留 訂單定向醫學生多來自農村,這與泰國的培養項目一致(農村來源比例為59.2%)[103],但與日本的培養項目不同(2010年63所日本院校中,訂單定向醫學生來自城市的比例為69%)[96,106,108]。這與國情有關,2010年日本農村人口占比為9.3%,而2015年中國的農村人口占比為44.6%,2017年泰國為50.8%[111],相比之下,三者訂單定向醫學生中農村比例均高于國家當年農村人口比例。這不僅符合政策本身助學的理念,同時許多證據表明,農村背景是畢業生基層執業的促進因素[112-113],有利于提高履約率。

3.2 我國訂單定向醫學生動力不足,在校學習態度和成績有待提高 訂單定向醫學生在校期間學習成績低于非訂單定向醫學生,這與泰國的研究結果一致[102]。可能有以下原因:第一,訂單定向醫學生一般比同校非訂單定向醫學生高考成績低,在學習能力上有一定區別;第二,訂單定向醫學生在入學之前就已經簽訂了就業協議,所以在學習上缺乏來自就業方面的壓力[41];第三,因“免學費”“包就業”等優惠條件報考此專業,對專業本身缺少興趣[114];第四,基層就業環境、福利待遇差導致的個人發展前景不樂觀對其學習意愿和態度產生了消極影響[115]。

3.3 我國訂單定向醫學生履約情況較好,長期保留情況有待繼續觀測 訂單定向醫學畢業生的實際履約率為93.6%,表明訂單定向醫學生免費培養政策對基層醫療衛生機構人才招募的效果較好。實際履約率遠高于在校生的履約意愿(66.2%)。可能存在以下原因:第一,受迫于合同中“違約金”和“信用分”等的壓力[86,88],部分履約意愿不高的畢業生實際選擇了履約;第二,發表偏倚,某些履約率較低的研究結果可能存在不被報告的可能;第三,相較于在校生履約意愿的調查,畢業生實際履約率的調查回復率更低,而未回復的畢業生更有可能是未履約者,因此得到的履約率比實際偏高。在完成義務服務期后,我國僅有22.8%的訂單定向畢業生有長期留任基層的意愿;而在國外的研究項目中,訂單定向醫學生留任基層的保留率高于非訂單定向醫學生,認為相應的特殊培養項目起到了積極作用[99]。由于政策實施時長較短,尚未有訂單定向醫學畢業生完成服務期,故實際的長期保留率無法測量,訂單定向醫學生免費培養政策對基層醫療衛生機構人才長期保留的效果仍有待觀察。

3.4 我國訂單定向醫學生職業發展情況尚不明朗,進一步的研究應著眼于此 目前關于訂單定向醫學生畢業后職業發展情況的研究不多,在執業醫師考試方面,研究發現90%的訂單定向醫學生在畢業后1年內可通過執業醫師考試,與日本的研究結果相似,但缺乏訂單定向醫學生和普通臨床醫學生執業醫師考試通過率的直接比較。日本的相關研究發現,訂單定向醫學生的執業醫師考試通過率高于普通臨床醫生,原因在于:訂單定向醫學生錄取時考慮其高中表現、高中學校推薦信、筆試情況、面試情況等多方面因素,這些被重視的因素可能有助于訂單定向醫學生更快地通過執業醫師考試[108]。

比較國外和國內的研究,發現:國內訂單定向項目的研究較少關注畢業生,當然這和政策實施的時間較短有一定關系,但是相較于在校生,畢業生隨訪難度和成本更高,這是導致上述研究現狀的重要原因;訂單定向項目的研究方法較為單一,多數實證研究為描述性分析,在部分進行解釋性分析的研究中幾乎全部使用Logistic回歸,而國外的研究不僅在統計方法上有所創新,如將Cox模型應用到長期保留率的分析中[99],同時在思想方法上也靈活巧妙,如用“農村人口密度”間接表示執業地點[99]。

未來關于訂單定向項目的研究,應重點著眼于以下3個方面:第一,訂單定向畢業生長期留任基層醫療衛生機構的情況。至2021年7月,大部分第一屆訂單定向醫學生已經完成義務服務期,真正有多少畢業生長期留在基層醫療衛生機構?這應該是研究者們未來關注的主要問題之一。第二,訂單定向醫學畢業生的職業發展情況。“職業發展差”是導致訂單定向醫學生履約意愿低的一個重要原因[62-67],那么實際到基層工作的訂單定向醫學畢業生職業發展情況如何?職業發展情況對其基層長期保留率有怎樣的影響?值得關注。第三,評價訂單定向醫學畢業生在基層衛生服務中發揮的作用。訂單定向醫學生免費培養政策的最終目標是提高基層醫療衛生服務能力,促進“人人享有基本醫療衛生服務”目標的實現。那么訂單定向畢業生對基層醫療衛生機構服務質量、基層醫療服務可獲得性、人民健康水平的影響如何?需要未來的研究給予更多的關注。

作者貢獻:張柏松、胡丹、劉曉云負責文章的構思與設計;張柏松、張超、魏添添負責文獻檢索和整理;張柏松負責數據分析、論文撰寫,并對文章負責;胡丹、夏修龍、劉曉云對文章進行質量控制與審校。

本文無利益沖突。