影視名人的女性粉絲游客:類型與特征

林曉潔,陳鋼華

[摘? ? 要]隨著粉絲經濟的發展,到訪與名人相關的旅游目的地并進行旅游活動已在粉絲群體中受到追捧。現有旅游研究對明星、歌手等影視名人的粉絲游客關注較少,且大部分研究將粉絲游客看成一個整體,對粉絲游客內部差異的了解不夠深入。考慮到女性在影視名人的粉絲中占絕對主導,該文旨在對影視名人的女性粉絲游客的類型及特征進行實證研究。文章從流行文化背景下影視名人粉絲的視角出發,基于問卷調查所獲兩個樣本(樣本1,N=336;樣本2,N=30)并借助文化游客分類矩陣,對影視名人的女性粉絲游客進行了類型劃分和特征識別。研究結果顯示:(1)在影視名人的女性粉絲游客中,“鐵桿粉絲型”游客居多,其次是“走馬觀花型”游客、“敗興而歸型”游客和“喜出望外型”游客。(2)4類女性粉絲游客在偶像崇拜程度、出游行為特征、社會人口統計學特征上既有共性也有差異。上述發現對旅游目的地營銷與管理領域有一定的理論貢獻,也為旅游目的地營銷與管理機構提供了針對粉絲游客群體的營銷與管理啟示。

[關鍵詞]影視名人;女性粉絲游客;市場細分;偶像崇拜;流行文化旅游

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2022)06-0121-14

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.06.013

引言

粉絲是專注并著迷于明星、電影、動漫、電視節目、流行樂團等特定對象的人群[1]。2005年,湖南衛視《超級女聲》節目的火爆使得“粉絲現象”開始在中國受到廣泛關注。相應地,國內學界也開始對粉絲(fans)現象展開研究。十幾年來,中國互聯網技術的快速發展為粉絲活動的出現和開展提供了助推力。粉絲群體能夠利用互聯網提供的論壇、微博、微信等平臺便利地開展各類粉絲活動,例如角色扮演、同人創作、應援活動等[2]。因此,近年來,粉絲群體和粉絲活動的規模日益擴大。隨著粉絲現象的普遍化,粉絲成為媒體營銷策略的核心,粉絲消費和粉絲經濟已經被更多的公眾、媒體、商業部門甚至公共部門所認可和欣賞[1]。

粉絲圈是由志同道合的人組成的亞文化。它的典型特征是,粉絲與有共同興趣的其他粉絲親近,并有特定主題的行話[3]。粉絲的旅游行為也屬于粉絲圈活動的一種類型。近年來,韓國的流行文化旅游[4]和日本的動漫旅游[5]都是典型的粉絲旅游行為。例如,受“韓流”所推廣的影視產品、音樂、明星的影響,許多“韓流”粉絲產生了對韓國文化的興趣;并且,長時間閱讀和觀看相關娛樂產品改變了他們對韓國的目的地形象感知,并最終前往韓國旅游[4]。“韓流”推動了韓國入境旅游的蓬勃發展[6]。受韓國流行文化熱潮的影響,韓國入境旅游的年平均增長率達到了6%~7%[7]。

Silvera和Austad指出,按工作領域,名人可以分類為:影視名人(entertainers)(演員、模特和流行歌星等)、體育明星、商人或政治家[8]。其中,影視名人的粉絲是一個獨特的群體——由于對喜歡的影視明星有情感依戀,他們高度參與名人粉絲活動[6],例如演唱會、簽售會、電影首映和粉絲見面會等。粉絲參與與影視名人有關的活動的程度之高低被認為與個人成就、自我提升和自我身份認同密切相關。這種聯系可以轉化為一種個人崇拜,并在粉絲游客到訪與名人有關的旅游目的地時達到體驗高峰[9]。因此,粉絲會到與名人相關的旅游目的地尋訪名人蹤跡,“打卡”同款景點。在行為上,這一點與“動漫旅游”中的“圣地巡禮”相似。另外,粉絲們還尋求一種精神體驗[10],他們通過訪問一個特定的旅游目的地來構建重要的個人意義。這一過程似乎與典型的朝圣有著強烈的相似性[6]。此外,粉絲們還會舉辦粉絲圈內部活動,例如,粉絲聚會、聚餐和粉絲節等[14]。綜上所述,可以發現,名人是粉絲游客出游的重要動機,粉絲的旅游活動也因此受到了國外學者的廣泛關注[6-7,9,11-13]。

國外學界對粉絲休閑和粉絲旅游的研究首先肯定了粉絲圈活動是一種嚴肅的休閑參與行為[11,52]。對粉絲旅游的相關研究則集中于討論名人在刺激粉絲出游方面的影響[9,12]、名人對旅游目的地形象[13]以及游客忠誠度[4]等的影響。相比之下,國內學界有關粉絲游客的研究較為缺乏。在現有文獻中,國內學者將目光更多地投向了影視旅游,僅有少量研究關注到名人代言對游客的目的地態度[15]和品牌價值[16]的影響、偶像崇拜對旅游意向的影響[20]。但是,目前的影視旅游研究并沒有重視影視名人的粉絲游客的特殊性,相關研究并未深入分析這一群體的旅游體驗,也缺少對國內這一群體的內部差異的探究。在國內,雖然名人粉絲的旅游活動尚未形成規模或產業化,但鑒于國內影視名人的粉絲圈的人數日益增長且經濟力量不斷成長,粉絲的旅游行為及其所帶來的經濟、社會和文化影響不可小覷。

縱觀國內外研究,由于缺少局內人視角,難以精細地篩選到訪過與影視名人相關的旅游目的地的粉絲群體,且大部分研究將影視名人的粉絲游客群體視為一個整體[16,19],并未對粉絲游客群體進行類型劃分和特征識別。這一研究現狀并不利于學界增進對名人的粉絲游客的理解,也不利于旅游目的地管理和營銷組織進行有效的決策。實際上,已有研究表明,粉絲在不同的參與水平下會表現出不同的出游行為[3],且不同偶像崇拜程度的粉絲在旅游目的地情境下也會有不同的旅游態度與行為[4,9]。因此,基于粉絲游客的體驗對名人的粉絲游客群體進行市場細分,即對名人粉絲游客的類型及特征進行識別,是十分必要的。

綜上所述,本文嘗試借用文化游客分類矩陣[17]對國內影視名人的粉絲游客進行類型劃分,并分析不同類型的粉絲游客是否存在偶像崇拜(亦稱“名人崇拜”)、出游行為特征及社會人口統計學特征方面的差異以及存在哪些差異。特別需要說明的是,鑒于影視名人的粉絲絕大部分是女性[4,6,9,20],本文將聚焦于影視名人的女性粉絲游客。一方面,本文將有助于旅游學界清晰地認識到影視名人的女性粉絲游客的類型和特征。這是對旅游目的地營銷與管理研究的有意義的推進。另一方面,本文還有利于旅游目的地營銷與管理組織針對名人粉絲旅游市場實施差異化營銷策略,提升這一細分市場的滿意度和忠誠度,從而延長流行文化旅游體驗的產業價值鏈[21],促進旅游目的地的可持續發展。

1 文獻回顧

1.1 粉絲及粉絲活動

粉絲一詞是英文單詞“fans”的諧音。它包含從普通粉絲到癡迷粉絲等一系列的名人追隨者[22]。粉絲專注并著迷于明星、電影、動漫、電視節目和流行樂團等特定對象[1],是對某個特定話題、主題或人有濃厚興趣的人。這個人可能并不直接參與活動,而是觀察并參與相關的活動,貢獻不同數量的時間和資金[3]。此外,粉絲也被視作是由流行文化催生的忠實消費者[6]。名人粉絲也被稱作“名人崇拜者”。目前,“粉絲”“名人粉絲”和“名人崇拜者”這幾個術語在國外研究中已經交替使用,用來描述粉絲行為和粉絲群體[23]。在國內,在21世紀初的選秀熱潮之前,流行文化背景下的“粉絲”這一群體被稱為“追星族”[25]。2005年,湖南衛視的選秀節目《超級女聲》的火爆使得“粉絲”這一“fans”的音譯詞在國內開始逐漸被廣泛使用,并逐步在漢語語境中替代了“追星族”這一說法[26]。國內的粉絲研究主要是將影視名人粉絲作為研究對象,但國內的相關研究傾向于將“名人崇拜者”稱為“偶像崇拜者”,并將名人崇拜稱為偶像崇拜[24]。而粉絲主體大多由女性構成,影視明星、歌星崇拜中的女性粉絲的數量絕對超出男性粉絲的數量[53]。

“名人”(celebrity)一詞在《柯林斯詞典》中被定義為受大眾傳媒驅動的社會中的文化偶像,尤指娛樂圈中的名人。Silvera和Austad指出,名人受到廣泛的公眾認可,獨特的身份賦予他們高可信度和強大的吸引力等屬性[8]。名人有以下幾個基本類別:影視名人(演員、模特和流行歌星等)、體育明星、商人或政治家[8]。按粉絲類別來總結目前名人粉絲休閑和旅游研究進展可以發現:2000年以前,大多數關于名人粉絲的學術研究都局限于體育領域[27],且研究多從暴力和種族主義等負面視角對體育球迷進行討論[1]。相對而言,較少有研究調查其他流行文化背景下的粉絲(例如電影、肥皂劇或流行歌手等影視名人的粉絲),對流行歌手的粉絲的研究更少[23]。自20世紀80年代起,得益于全球化浪潮和媒介傳播技術的快速發展,以美、日、韓為代表的國家向全球大量輸出電影、電視劇和動漫等文化產品。流行文化的發展推動了粉絲研究領域的進一步發展[28],國外學者對流行文化背景下的影視名人粉絲的相關研究逐漸增多。

流行文化背景下,名人的粉絲(或者說,影視名人的粉絲)不僅把時間和金錢投入與名人有關的活動中(例如觀看有最喜歡的名人在內的電影/電視節目、參加粉絲會議以及購買與名人有關的物品),在情感上她們也變得與名人融為一體[29]。影視名人粉絲群體的獨特性引起了學界對流行文化背景下名人粉絲的關注。當前,國內對粉絲的相關研究也集中關注影視名人的女性粉絲這一群體[4,6,9,20,25],其觀察和論述視角涉及新媒體研究及女權主義經濟、女權主義媒介及電影研究和文化理論等各個領域[53]。

粉絲活動所涉范圍廣泛,包含角色扮演、同人創作、應援活動等[2]。到訪與名人相關的旅游目的地并進行旅游活動,也在粉絲群體中受到追捧。已有研究指出,由于粉絲是忠實的潛在消費者、重要的意見領袖和高頻率的回頭客,粉絲個體對旅游目的地的體驗會對目的地的受歡迎程度、目的地形象產生重大影響[30-32]。與男性游客相比,女性游客已被證實表現出更多的文化動機、獨立動機、浪漫動機、購物動機和參與動機[54]。女性粉絲也被證實有更高的偶像狂熱程度,更易產生親近偶像、出游行為的沖動[20]。鑒于粉絲圈對旅游目的地的積極影響,對女性粉絲群體的休閑參與、旅游行為等的進一步研究將有助于厘清這類消費者的行為機制。但遺憾的是,目前關于粉絲休閑和旅游行為的研究較少,尤其是對(影視)名人女性粉絲游客的理解和討論并不深入。這一研究現狀不利于學界和業界以積極的視角看待(影視)名人的粉絲游客這一群體,并了解這一類游客的旅游體驗。隨著名人粉絲游客數量的增長和名人粉絲游客旅游活動的擴展,學界亟待對這一游客群體進行更加深入的實證研究。

1.2 影視旅游與流行文化旅游

隨著大眾文化和流行文化的快速發展,一些電影、電視劇或者流行文化中的名人(影視名人)進一步帶動粉絲到訪相關目的地。名人在刺激目的地旅游發展方面的作用得到了國外學界和業界的廣泛認可[33]。有學者發現,名人在游客的目的地選擇和實地旅游行為中扮演著重要角色[34],因而許多目的地營銷和管理組織聘請名人來做目的地代言和推薦(例如澳大利亞的Paul Hogan、中國香港的成龍、韓國的裴勇俊)[35]。遺憾的是,目前,國內學界直接研究名人粉絲旅游或者說流行文化旅游的文獻較少,而研究與其關聯的影視旅游的文獻則較多。因此,本文從定義、活動形式界定和研究內容等方面對兩類旅游形式(影視旅游與流行文化旅游)的差異進行對比和總結。

在定義上,影視旅游(film tourism)也稱“影視引致的旅游”(film-induced tourism),是流行文化旅游的一種類型[33]。這一劃分得到了許多學者的認可[4,9,13,49]。影視旅游是指由描述旅游吸引物的電視、廣播和影片所引致的旅游現象[36]。Connell指出,隨著數字媒體的發展,影視引致的旅游是一種由觀看運動圖像引致或刺激產生的旅游活動,所觀看的運動圖像包含電影和電視節目[37]。Miller和Washington將流行文化旅游定義為個人前往主要受到流行文化或相關媒體主題(例如電視節目、肥皂劇、電影、音樂和名人)驅動的目的地的現象[38]。Larson等指出,流行文化旅游目的地產生于流行文化消費者的需求,游客將自己感興趣的虛構的故事和目的地聯系起來[12]。從定義上看,名人的粉絲游客屬于流行文化主題的粉絲,但影視名人粉絲的旅游形式并不完全屬于影視旅游的范疇。也就是說,影視名人的粉絲游客是直接受到對名人及相關事物的興趣和喜愛的激勵,并不完全是受影視作品吸引而到訪相關目的地。

在活動類型上,Beeton根據影視作品吸引力產生方式的差異,將影視旅游分為外景地旅游(on-location travel)、商業性旅游(commercial travel)、身份誤解的旅游(mistaken identities travel)、脫離場地的旅游(off-location travel)、一次性事件——影視節慶或首映式(one-off events—film festivals or premieres)和“扶手椅旅游”(arm-chair travel)[33]。Connell通過總結前人研究對影視旅游的范圍進行了界定,提煉出影視旅游各種不同的活動形式,例如參觀特定的電影/電視主題公園和景點、參觀攝影棚布景和參加電影首映活動等[37]。其中,與粉絲游客相關的活動形式有參觀名人故居和參加名人出席的電影首映活動等。然而,名人的粉絲游客的旅游行為不局限于這兩種類型,還包括到訪與名人相關的非影視相關景點及粉絲圈舉辦的各類活動等。

在研究內容方面,國外影視旅游研究可分為如下幾類:(1)影視作品對旅游決策的影響;(2)影視游客自身;(3)影視旅游對游客數量和居民的影響;(4)與影視旅游相關的目的地營銷活動[39]。可以看出,國外影視旅游研究的范圍和深度較為成熟。國內影視旅游研究更多關注游客對影視作品中的地點這類刺激物的反應[40]。在國內學界有關影視的研究中,尚未關注到名人對粉絲游客的目的地選擇和旅游行為的影響。在與流行文化旅游相關的研究中,國外學者在旅游目的地形象、忠誠度、目的地營銷與管理等相關領域已有了初步的討論。例如,Kim等在韓國一個著名的電視劇拍攝場所對國際游客進行研究,證實了對名人的興趣會影響目的地選擇過程和旅行行為[34]。Larson等提出,名人在影響游客動機方面起著關鍵作用[12]。此外,已有研究提出,粉絲在不同的參與水平下表現出不同的行為[3];Lee等調查名人的粉絲時也發現,參與度得分較高的粉絲對韓國這一目的地的忠誠度較高[4],對目的地的態度和行為會因不同的粉絲級別而有所不同[9,13]。

通過上述梳理可以發現:名人粉絲旅游與影視旅游有相關聯之處,名人粉絲的一些旅游活動在實踐中被納入影視旅游范疇,但實際上名人粉絲游客是因受偶像崇拜而非影視產品影響到訪相關目的地的,名人粉絲游客絕大部分不屬于影視游客的范疇。名人粉絲圈的旅游行為,并沒有進入影視旅游研究的視野,也不應將名人粉絲游客的旅游行為局限在影視旅游的視角下看待。因此,本研究將從流行文化背景下看待(影視)名人的粉絲游客的旅游活動,這有利于從積極的角度認識影視名人的粉絲游客,總結流行文化旅游的本質吸引物,了解這類游客的旅游行為和旅游體驗。

遺憾的是,當前國內文獻中對流行文化旅游的相關研究還較少,僅有少量文獻檢驗了名人代言對游客的目的地態度[15]和品牌價值[16]的影響。這些研究沒有意識到女性更有可能成為流行文化旅游產品的消費者,且更多將潛在粉絲的游前目的地態度作為研究對象,尚未充分關注或未能有較好的研究途徑來審視具有實際出游行為的影視名人的粉絲,這一類別游客的特殊性和這一群體具備的出游行為特征尚未受到關注。由于國內研究對影視名人粉絲游客的認知匱乏,對粉絲的出游行為、類型和特征缺乏清晰的認知,粉絲研究中常常將粉絲描述為原子化和無差異化的個體[41],使得粉絲的市場需求差異被忽略。實際上,粉絲內部是有差異的,粉絲在不同的參與水平下表現出不同的行為[3],對目的地的態度和行為會因不同的粉絲級別而有所不同[9,13]。因此,從(影視)名人的粉絲游客這一消費者角度進行微觀層面的切入,研究影視名人女性粉絲作為游客的類型與特征,不僅能夠促進對影視名人的粉絲游客的理解和認識,也有利于流行文化快速發展背景下目的地管理和營銷組織進行有效決策,以針對名人粉絲的特征選擇具體的營銷手段和提供服務,來激發粉絲游客的出游意愿,提升目的地旅游滿意度。

1.3 文化游客類型劃分與特征概述

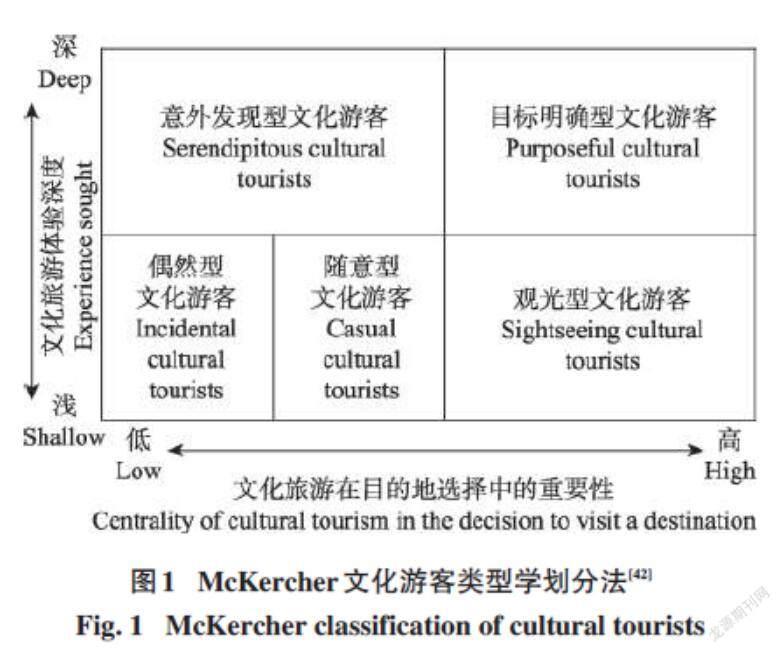

McKercher利用文化旅游中心性(centrality of purpose)和文化旅游體驗深度(depth of experience)兩個維度1構建了旨在劃分文化旅游市場的模型[42]。如圖1所示,根據游客在兩個維度上表現的不同,他們被劃分為偶然型文化游客(incidental cultural tourists)、隨意型文化游客(casual cultural tourists)、觀光型文化游客(sightseeing cultural tourists)、意外發現型文化游客(serendipitous cultural tourists)和目標明確型文化游客(purposeful cultural tourists)[42]。

Chen和Huang通過實證研究證實了文化旅游中心性對文化旅游體驗深度的決定效應[17]。這意味著,McKercher提出的類型劃分模型的兩個變量作為類型學標準變量時,會產生方法論意義上的問題。因此,Chen和Huang在研究中提出并證實了一種改進的方法[17]。改進后的文化游客分類方法從傳統的(未經修正的)重要性-績效分析方法(importance-performance analysis,IPA)[44]中吸取教訓,在回歸分析中,將每個個案(樣本)的殘差(以文化旅游中心性為自變量,以文化旅游體驗深度為因變量)作為文化旅游體驗深度真正意義上的校準測量,從而在統計學上消除了文化旅游中心性對文化旅游體驗深度的決定效應。與McKercher的方法相比,改進后的類型劃分方法對文化游客進行了更加均衡的細分,并在社會人口統計學特征上更加清楚地區分了這些類型[17-18]。考慮到兩個維度各自有兩個尺度(高和低),在Chen和Huang提出的修正模型中,偶然型文化游客和隨意型文化游客被合并成了隨意型文化游客[17]。

不同類型的游客會不同程度地參與到文化景點和目的地中。這種參與取決于許多因素,例如,他們的行前知識、興趣和時間[17-18]。流行文化旅游可以看作一種新的文化旅游形式[45],與文化旅游類似的是,女性粉絲在不同的參與水平下表現出不同的行為[3],在到訪與名人緊密相關的城市開展旅游活動時,也會有不同的旅游體驗深度。這是因為名人粉絲游客不同程度地受流行文化影響,有著不同程度的偶像崇拜水平[46],而粉絲對名人的興趣會影響目的地選擇過程和旅行行為[34]。偶像崇拜水平(對所喜愛名人的興趣和迷戀程度)可通過名人崇拜量表測量[46]。

綜上所述,本文嘗試利用Chen和Huang基于原框架改進后的文化游客分類方法[17],對影視名人的女性粉絲游客進行類型學劃分,同時,對影響不同類型女性粉絲游客體驗深度的因素(如偶像崇拜水平)進行測量,以對不同類型女性粉絲游客的特征有更精確的理解。

2 研究方法

2.1 研究思路

由于國內外學界當前對名人粉絲游客的分類及特征刻畫的研究較少,亦缺少對名人粉絲游客的分類框架。本研究通過梳理文獻發現,流行文化中的影視名人是粉絲游客出游的重要動機,名人在游客的目的地選擇和實地旅游行為中扮演著重要角色[12,33-34],而粉絲在不同的參與水平下表現出不同的行為[3],在到訪與名人緊密相關的城市開展旅游活動時,也會有不同的旅游體驗深度。為了更好地了解女性粉絲游客這一旅游市場,本文嘗試參考McKercher提出的文化旅游類型劃分方法[42]作為框架,并進行適用性調整,使用“名人中心性”(名人在目的地選擇中的重要性)和“旅游體驗深度”兩個分類變量對女性粉絲游客進行分類,并刻畫不同類型女性粉絲的特征差異。具體而言,本研究對影視名人的女性粉絲游客進行類型劃分,并識別她們在偶像崇拜、出游行為特征及社會人口統計學特征方面的共性與差異。筆者開展了兩項研究(研究一、研究二),并分別收集了樣本(樣本1、樣本2)。具體而言,本文運用樣本1對影視名人的女性粉絲游客的類型與特征進行探索;運用樣本2對基于樣本1的研究發現進行驗證。

本文第一作者于2020年3月30日至4月3日,采用網絡田野調查(微信)的方式,邀請10位受影視名人(王源,下文將詳細介紹這一研究對象)影響曾前往重慶旅游的粉絲進行在線訪談。這些受訪者在過去兩年內都曾到訪過與王源相關的旅游景區/景點。本文根據信息飽和度來確定受訪者的數量,即訪談中一旦沒有新的觀點和信息產生,就停止數據收集。之后,對所有訪談記錄進行正式轉錄、編碼和分析,以便后續的問卷設計(識別構念、發展題項)。

本文通過問卷調查的方式,收集與影視名人的女性粉絲游客的類型及特征相關的數據(樣本1:N=336;樣本2:N=30)。在樣本的使用上,基于樣本1,本文利用Chen和Huang改進后的文化游客分類方法[17]對影視名人的女性粉絲游客進行類型劃分,并通過卡方檢驗等數理統計方法刻畫每個類型的相關特征。為了交叉驗證基于樣本1的研究結果,本文還利用凈化后得到的量表進行了新一輪的問卷調查,基于收集到的第二個樣本(樣本2:N=30)進行游客類型劃分,并對部分樣本進行回訪。在匯報研究發現時,將綜合但會注明基于兩個樣本的結果。

2.2 研究對象概述

本文以中國男子組合TFBOYS成員——王源的粉絲為研究對象。王源是一名歌手、演員,在微博擁有8000多萬的關注者(數據截至2022年4月11日),2017年入選美國《時代》周刊“全球影響力青少年30人”,具有巨大的影響力和號召力1。重慶是王源的故鄉,他在重慶出道,并曾經在重慶開展多項演藝活動。受王源的影響,粉絲們會前往與他密切相關的目的地(重慶)旅游,打卡與他有關的旅游景區/景點。據相關報道,一些小眾的地點,由于王源的光顧,有一半已成為了網紅打卡點,要拍到一張照片甚至需要排隊2。因此,本文以王源的粉絲為研究對象,對影視名人的女性粉絲游客的類型及特征進行實證研究,在研究對象方面具有一定的典型性。

2.3 問卷設計

本文基于名人粉絲游客的相關文獻和訪談結果來開發問卷的構念和題項。具體而言,本文首先通過深度訪談的方式探索和識別可用于劃分影視名人粉絲游客類型的維度。訪談結果發現,影視名人是這類粉絲游客出游的重要動機。但實際上,粉絲們所參與的旅游活動是有所不同的,且他們的旅游活動類型有限,主要是參加名人演藝活動、前往與名人相關的旅游目的地尋訪名人的蹤跡(與“圣地巡禮者”行為有相似之處)和參與粉絲圈內部活動。此外,粉絲之間的旅游體驗深度有顯著差異。例如,有兩位受訪者分別指出,“我在2018年11月的時候去看他的生日演唱會,但是只請到一天假,時間太緊張,所以,沒有去‘打卡’同款。”(F01-10,女,25歲,深圳人,企業職員)3“我是高考后去的重慶,是去年(2019年)的暑假,想好好去看看王源出生的地方。在網上找了很多景點,還有同款‘打卡’的地方,比如四川美術學院和南濱路等。”(F01-4,女,20歲,河南人,大二學生)因此,基于訪談結果和以往文獻[3,45-46],本文選擇名人中心性和旅游體驗深度兩個細分變量來劃分影視名人的女性粉絲游客的類型。此外,基于文獻和訪談,筆者還發現,粉絲對名人的興趣會影響目的地選擇過程和旅行行為[34],而粉絲游客在偶像崇拜程度[3,13]、出游行為特征和社會人口統計學特征方面既有共性也有差異。綜上所述,本文設計了旨在識別名人粉絲游客的類型和刻畫他們特征的調查問卷;其中,出游行為特征包括:行前知識、旅行方式、旅游花費、交通方式、訪問景點數量、推薦意愿、重游意愿和分享意愿等。

問卷共分為5個部分。第一部分包含3個問題(“是否為王源粉絲”“是否到訪過重慶旅游”以及“是否受王源影響到訪重慶旅游”),以篩選符合條件的受訪者,確保受訪者是受到王源的影響才前往重慶旅游的粉絲。第二部分利用Likert 5點量表對名人粉絲游客的出游動機、體驗進行調查。本文借鑒McKercher等的研究思路[17-18,42-43],選擇名人中心性和旅游體驗深度兩個細分變量來劃分影視名人的女性粉絲游客的類型,由于研究情境不一致,和文化游客相比,名人是女性粉絲游客出行選擇的重要動機,提升與名人的情感聯系是其衡量旅游體驗的重要指標。因此,本文對測量題項進行了調整,采用單一題項“到訪與王源緊密相關的目的地是我決定來重慶旅游的主要目的”測量“名人中心性”,采用單一題項“結束在重慶的旅游經歷后,我感覺自己與偶像聯系更加緊密”測量“旅游體驗深度”。第三部分對名人粉絲游客的偶像崇拜程度進行測量,13個題項改編自McCutcheon等的名人崇拜量表[46],針對研究情境對題項表述進行了修改,具體題項如“當有好事發生在王源身上時,我也感到就像發生在我自己身上一樣”“我和我的朋友喜歡討論王源的所作所為”“了解王源的生活故事是很有樂趣的”等。第四部分旨在調查名人粉絲游客在出游前對與名人有關的景區/景點的了解程度、到訪過程中的主要活動以及游后的分享和反饋行為等出游行為特征。第五部分調查受訪者的社會人口統計學特征(性別、年齡、受教育水平、個人月收入、職業、偶像崇拜時間即粉絲年份等)。

初始問卷征求過3名旅游管理領域的專家的意見,3位專家針對分類變量、名人崇拜量表題項的表述提供了修改建議。修訂之后,本文第一作者于2020年4月5日至6日開始預調查,即通過滾雪球的抽樣方式(利用問卷星平臺)在微信、微博等平臺一對一地向曾到訪過重慶的王源的粉絲發放問卷。預調查階段發放問卷16份,回收有效問卷16份(有效率為100%)。對問卷中的16個題項進行描述性統計分析的結果表明,16個題項的得分均接近或大于4(5點量表),說明受訪者普遍同意所測題項。從數據的偏度和峰度來看,數據符合正態分布標準[47](偏度絕對值小于3,峰度絕對值小于8)。根據受訪者的建議,筆者對問卷題項的表述進行了修訂,使句子通順且無理解障礙,確定無異常情況后開始正式調研。

2.4 數據收集

由于研究對象的特殊性,本文的問卷發放和回收均在線上開展(利用問卷星平臺)。為保證數據的有效性,問卷設置了一系列問題(上文所述的3個題項),篩選并確保受訪者均為受王源影響而到訪重慶的粉絲。若受訪者不符合這些條件,問卷調查則即時結束。同時,為了確保線上問卷調查的質量,本文要求受訪者提供問卷提交頁面的截圖,以確保問卷為人工填寫。同時,受訪者還被要求提交自己的微博賬戶名,并經本文第一作者逐個驗證以確保受訪者為王源的粉絲。

2020年4月8日至15日、2020年5月22日至29日,本文第一作者采用滾雪球抽樣的方式在王源粉絲的微信群和QQ群以及微博等平臺對曾前往重慶旅游的粉絲發放問卷鏈接,在受訪者填寫完問卷后,邀請他們推薦或者將問卷鏈接發放給自己身邊符合上述條件的粉絲。在上述兩個時段的數據收集中(研究一),共計回收問卷491份;其中,符合條件的有效問卷361份,有效回收率為73.5%。2020年9月17日至19日,本文第一作者在微信平臺對30位受王源影響曾前往重慶旅游的女性粉絲發放問卷鏈接,收集數據后對數據進行了初步分析;隨后,2020年10月1日至5日,本文第一作者通過回訪的方式,對其中7位粉絲進行補充訪談,訪談內容主要是受訪者的主要旅游活動、旅游動機、旅游體驗深度及其具體原因。將上述兩個時段的數據收集納入研究二的范疇。

3 數據分析與結果

3.1 樣本描述性統計分析

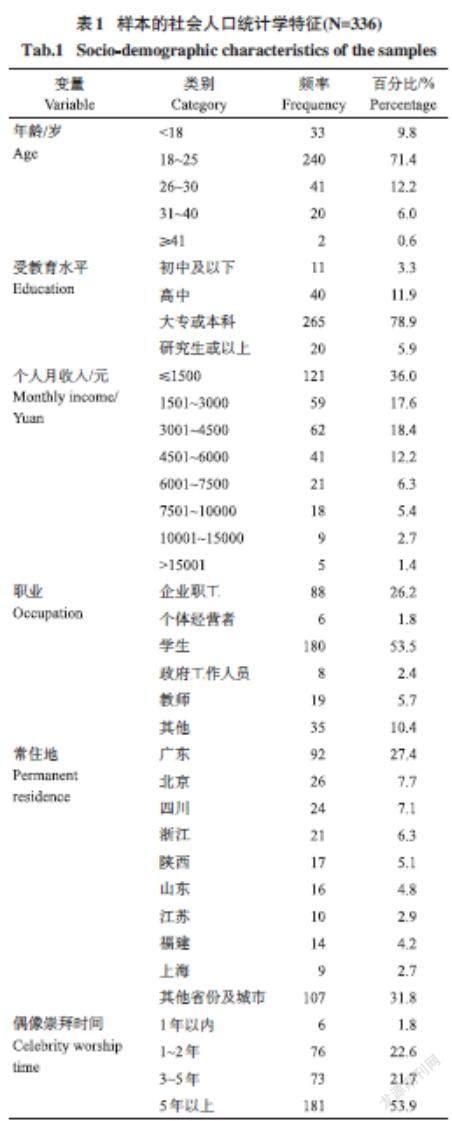

在研究一中,筆者對回收的361個符合要求的樣本進行了數據清洗,發現樣本無缺失值。隨后,利用Z-值標準化得分原則,將樣本中與平均值的偏差超過3倍標準差范圍的個案做了剔除處理,最終得到357份有效問卷,有效率為98.9%。進一步的分析發現,受訪粉絲游客中,絕大部分是女性(94.1%)。這是因為女性粉絲對偶像的狂熱程度遠高于男性[20],這也與以往研究結果相符[4,6,9,20]。因此,在進一步剔除了這21份男性樣本后,納入正式的統計分析的女性粉絲游客樣本量為336份。

如表1所示,受訪者集中在18~30歲之間,且18~25歲的粉絲最多(71.4%)。這與流行文化粉絲主要為學生(53.5%)這一特點相符[20]。占比位居第二的是26~30歲群體(12.2%),她們多為職場工作者。上述特征與以往研究的發現[4,6-7,13-14,20]相符,佐證了影視名人的女性粉絲游客呈現出年輕化傾向,即越來越多的年輕女性受名人影響,進而引發了參與名人演藝活動、尋訪名人蹤跡的興趣和動機。前往重慶旅游的女性粉絲具有較高的受教育水平,78.9%的受訪者為大專或本科學歷。這也與以往研究的發現一致[48-49]。在受訪者的個人月收入方面,36.0%的受訪者的個人月收入低于1500元,其次是3001~4500元(18.4%)和1501~3000元(17.6%)。這與受訪者的職業構成情況相符,即53.5%的受訪者是學生(例如,高中生、大專生和研究生),26.2%的受訪者是企業員工,5.7%是教師。從偶像崇拜時間長度方面看,參與流行文化旅游的女性粉絲的偶像崇拜時間較長,偶像崇拜時間在5年以上的粉絲群體最多,占比為53.9%。這是因為隨著偶像崇拜的時間越長、對名人了解程度越深,她們親近偶像、前往名人相關目的地探訪的動機越強烈[30]。

3.2 女性粉絲游客的類型劃分

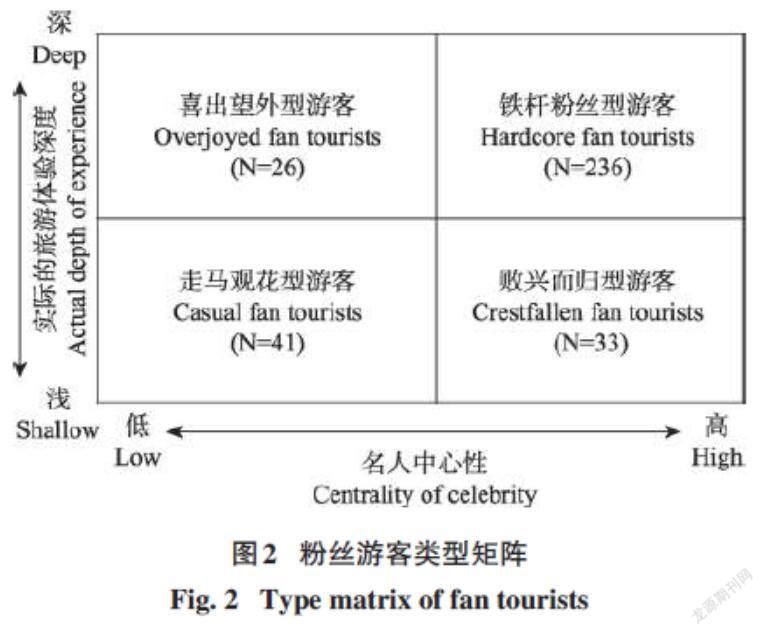

研究一(樣本1;N=336)利用Chen和Huang改進后的文化游客分類方法[17],利用名人中心性(名人在其旅游動機中的重要性)和旅游體驗深度(專指與名人相關的流行文化旅游體驗深度)兩個維度,對收集到的女性粉絲游客樣本進行劃分,識別出4類女性粉絲游客。她們分別是:鐵桿粉絲型、敗興而歸型、走馬觀花型和喜出望外型,具體結果如圖2所示。如前文所述,為驗證4類游客的比例,并探究她們之間差異產生的原因,本文繼續采用Chen和Huang改進后的文化游客分類方法[17],對研究二所收集的樣本(N=30)進行類型劃分,并對部分受訪者(N=7)進行回訪,以了解名人中心性和旅游體驗深度的差異及其原因。

(1)鐵桿粉絲型游客(類似于Chen和Huang的研究[17]以及McKercher的研究[42]中的目標明確型文化游客)。在研究一中,有236位(70.2%)女性粉絲游客被劃分為這一類型,占比最大。這一類粉絲游客在“名人中心性”維度上的得分均值為5.0,意味著名人在這部分游客的旅游動機中起著極為重要的作用。參與名人演藝活動、尋訪名人同款蹤跡是“鐵桿粉絲型”游客在與名人相關的目的地進行的核心活動。例如,有受訪者提到:“因為重慶是王源的家鄉,重慶對我的意義就是,它是一個可以進一步感受王源成長的地方。(我在重慶)待了不到兩天,除了去演唱會,就是去和王源相關的地方打卡。我去重慶是去看王源18歲生日演唱會,因為時間緊只有不到一天的時間(可以打卡同款),本來只打算去南開中學打卡,畢竟對于王源來說意義重大,是第一選擇,必須要去的地方。住進民宿之后自己發現離日月光廣場、解放碑這些王源在重慶比較有紀念意義的地點很近,就和一起住民宿的粉絲們縮短休息時間去了。”(F02-2,女,22歲,北京人,企業職工)同時,鐵桿粉絲型游客在“旅游體驗深度”的分值均值為5.0,也就是說,結束在重慶的旅游經歷后,這部分游客感覺自己與偶像的聯系有了很大提升:“(結束在重慶的旅游經歷后),我覺得我和王源有了更多交集。”(F02-2,同上)“感覺(和他關系)更緊密了是因為走過了他走過的路,感受到了他對重慶的喜愛。”(F02-4,女,河南人,20歲,大二學生)

(2)敗興而歸型游客(類似于Chen和Huang的研究[17]以及McKercher的研究[42]中的觀光型文化游客)。在研究一中,敗興而歸型游客有33名,占比為9.8%。這類游客在“名人中心性”方面的均值為5.0,說明名人在她們的旅游動機中起著很重要的作用。這一特點在研究二的補充訪談中也得到了驗證。例如有受訪者指出:“我才去3天,當時時間很緊,除了最重要的參加王源的生日演唱會,其他的地方其實我沒怎么去。”(F02-6,女,24歲,廣州人,企業職工)這類粉絲游客雖是慕名前去,但實際上,她們的旅游體驗深度不高,均值約為3.73。這可能與天氣惡劣、旅游擁擠、流行文化旅游產品單一等原因有關。也就是說,這類游客結束在重慶的旅游經歷后,并沒有感覺自己與偶像聯系更加緊密。例如上述受訪者繼續指出:“而且當天下雨了,而我最討厭下雨天,(11月的時候)重慶那幾天天氣也冷。”(F02-6,同上)

(3)走馬觀花型游客(類似于Chen和Huang的研究[17]以及McKercher的研究[42]中的隨意型文化游客)。在研究一中,走馬觀花型游客有41人,占12.2%。這部分粉絲游客的“名人中心性”得分均值約為3.68,說明名人在她們的旅游動機中起著相對較低的作用。她們雖然也是受到王源的吸引才去重慶旅游,但這種動機并不強烈。這在研究二中也有具體反映。例如,有受訪者說到:“本身我對王源同款打卡地也不是非常有執念,就是如果碰巧在附近的話去看看也就得了,我覺得沒什么必要專門為了這些同款的地方打卡。”(F02-1,女,22歲,新疆人,企業職工)此外,這類游客的“旅游體驗深度”也較低,均值為3.59。這說明,在結束相關游玩經歷之后,這類粉絲也不覺得自己與偶像的聯系更加緊密了。上述受訪者進一步指出:“就是王源的那些同款打卡地那么多,然后你讓我一個一個挨著去打卡,我會覺得非常得累。”(F02-1,同上)

(4)喜出望外型游客(類似于Chen和Huang的研究[17]以及McKercher的研究[42]中的意外發現型文化游客)。在研究一中,有26名受訪者被界定為喜出望外型,占7.7%。一方面,名人在她們的旅游動機中起著相對較低的作用(均值為3.69);但是,另一方面,在旅游體驗深度方面,她們的平均得分為4.81。這可能是因為,這類游客通過參觀和游覽一些與名人相關的景點、參與粉絲圈活動,得到了深刻的旅游體驗。例如,有受訪者提及:“總共去了重慶3次,上次去重慶是和其他粉絲朋友一起去玩,玩了7天,去了一些之前沒去過的地方,也會去一些大眾常去的景點(實際上,名人對旅游動機的影響相對較低——筆者注)。那個時候,剛好趕上了王源代言的線下活動,(我就)順便參加了活動(算是一種意外收獲吧——筆者注)。”(F02-7,女,22歲,哈爾濱人,學生)

通過以上的游客類型劃分可以發現,在女性粉絲游客中,“名人中心性”高的游客(鐵桿粉絲型和走馬觀花型)的占比接近80%,“名人中心性”低的游客(敗興而歸型和喜出望外型)人數占比較少。更重要的是,研究一的這一發現在研究二中得到了驗證。具體而言,在研究二的30個樣本中,分別有24個和2個樣本被劃分為鐵桿粉絲型和走馬觀花型。因而,“名人中心性”高的游客有26人,占86.7%。這表明,影視名人的大部分女性粉絲游客的出游動機受到名人的強烈影響,她們在選擇旅游目的地時,與名人相關的目的地元素的豐富程度成為她們旅游決策的重要依據。

3.3 女性粉絲游客的特征

考慮到樣本量的問題,本文對粉絲游客特征的刻畫僅使用樣本1(N=336)。具體而言,本文借助SPSS 24.0軟件,采用交叉表卡方檢驗等數理統計分析方法,從偶像崇拜程度、出游行為特征、社會人口統計學特征這4個方面探索4類女性粉絲游客所具備的共同特征。

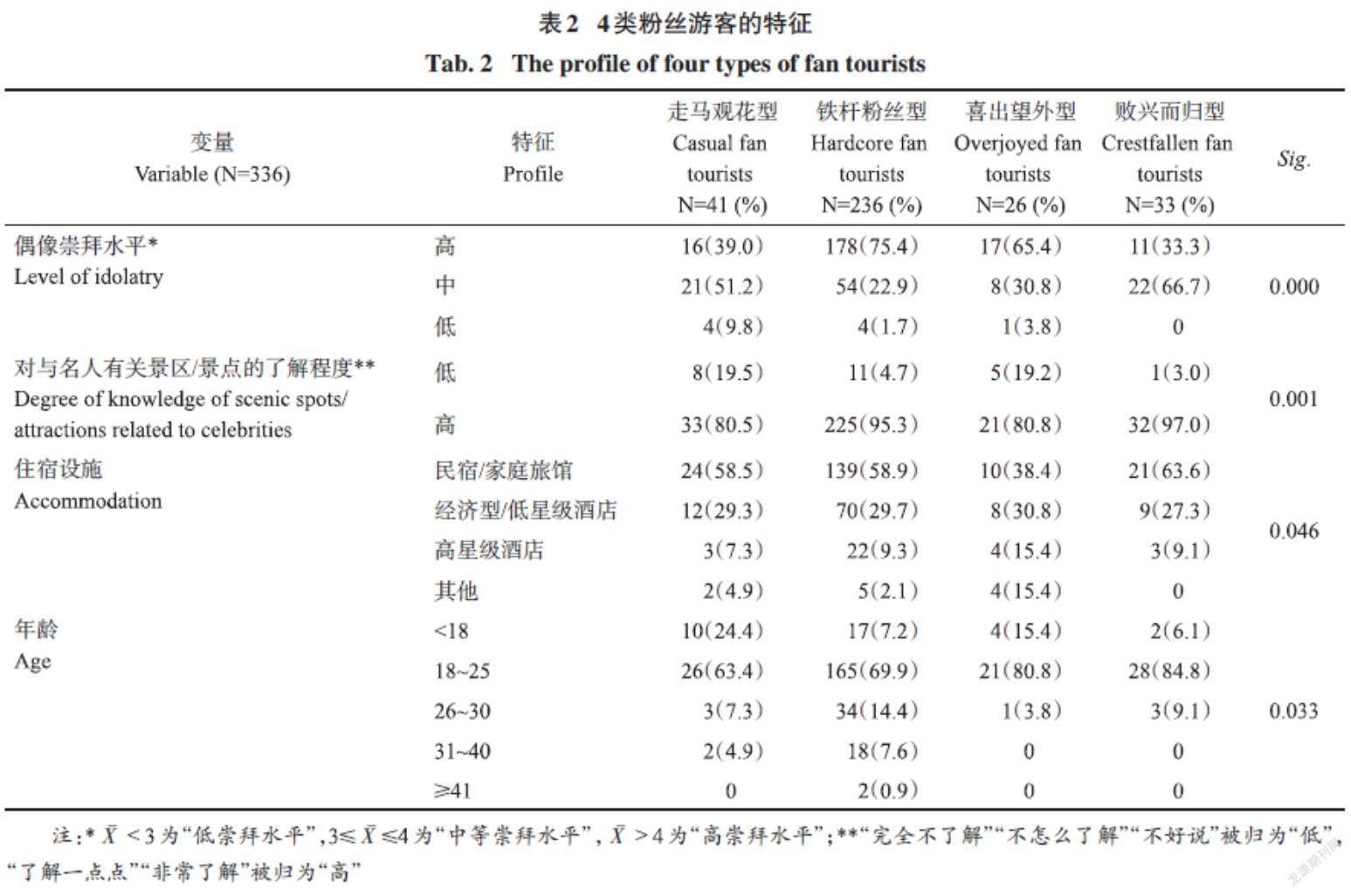

(1)偶像崇拜水平。本文發現,受訪者的偶像崇拜水平均值得分為4.23,這表明女性粉絲游客的偶像崇拜水平已處于較高水平。已有文獻表明,粉絲的偶像崇拜水平可分為“高崇拜”“中等崇拜”和“低崇拜”[46]。為了進一步分析4類女性游客的偶像崇拜水平差異,本文按照偶像崇拜量表題項的均值,并采用交叉表卡方檢驗的方法,發現:不同類型的女性粉絲游客在偶像崇拜水平方面存在顯著差異(p=0.000<0.05)。如表2所示,鐵桿粉絲型和敗興而歸型兩類女性粉絲游客對名人偶像的崇拜水平處于高或中等的比例更大。相比而言,名人在走馬觀花型和喜出望外型兩類女性粉絲游客中,“低崇拜水平”的粉絲占比較多,分別為9.8%和3.8%。需要注意的是,名人崇拜量表是用于測量粉絲對所崇拜名人的日常崇拜程度,高崇拜水平并不意味著名人必然在其出游動機中具有最重要的作用。例如喜出望外型粉絲游客中高崇拜水平比例(65.4%)就高于敗興而歸型游客(33.3%)。

(2)出游行為特征。卡方檢驗顯示(表2),除在“對與名人有關的景區/景點的了解程度”(p=0.001)和“住宿設施”(p=0.046<0.05)兩方面呈現出顯著性差異外,4類女性粉絲游客在其他出游行為特征方面的差異不顯著。具體而言,鐵桿粉絲型游客和敗興而歸型游客對與名人有關的景區/景點的了解程度更高;在這兩類粉絲游客中,均有超過90%的受訪者認為自己對與名人有關的景區/景點的了解程度高。相比而言,走馬觀花型游客和喜出望外型游客,由于出游決策中的“名人中心性”較低,對與名人有關的景區/景點的了解程度也較低。另外,雖然4類女性粉絲游客在住宿設施的選擇上呈現出顯著差異(p=0.046<0.05),但大部分粉絲游客傾向于選擇經濟型住宿設施,例如民宿、家庭旅館以及價位較低的酒店。除了經濟方面的考慮外,也有粉絲集群效應的影響,即粉絲游客傾向于和認識的粉絲同住、同行。本文的分析還顯示,粉絲游客的旅游花費普遍不高,超過70%的粉絲游客旅游總花費低于3000元。主要的原因可能是:其一,目前,重慶作為流行文化旅游目的地的體驗性產品和業態尚不豐富;其二,女性粉絲游客多為在讀學生,可支配收入有限。最后,在重游意愿、推薦意愿和分享意愿方面,絕大部分女性粉絲游客(超過85%)在結束旅游經歷后,愿意再次訪問重慶,并向親朋好友推薦到重慶旅游。

(3)社會人口統計學特征。如表2所示,本文發現:4類女性粉絲游客僅在年齡特征方面具有顯著差異(p=0.033<0.05),在受教育水平、個人月收入、職業、偶像崇拜時間等方面具有共性。具體而言,名人粉絲游客具有較高的受教育水平,其中,高中生和大學生人數占比較多,因而當前個人月收入較低;此外,超過50%的女性粉絲游客偶像崇拜時間超過5年,這說明隨著偶像崇拜時間越長,對名人了解程度越深,粉絲親近偶像、到訪相關目的地的動機越強烈。在年齡差異方面,走馬觀花型游客和喜出望外型游客中,小于18歲的粉絲所占比例較高。這可能與年齡較小的粉絲在旅游決策方面的話語權和自主權較小有關。相比之下,鐵桿粉絲型和敗興而歸型游客中,26~30歲的游客占比更大。這說明,年齡更大的粉絲群體在出游決策,特別是旅游目的地選擇時,擁有更高的自主性。

4 結論與討論

作為專業且忠實的消費者,粉絲已成為媒體行業營銷策略的核心[1]。目前,國內關于粉絲休閑和旅游行為的研究較少,尤其是對(影視)名人的女性粉絲游客的理解和討論并不深入。現有研究大部分將名人的粉絲游客視為一個整體[19],他們常被描述為原子化和無差異化的個體[41]。這一研究現狀并不利于學界對名人的粉絲游客的深入理解,也不利于目的地管理和營銷組織的有效決策。實際上,女性作為影視名人粉絲的主體構成[4,6,9,20,53],其粉絲內部是有差異的:粉絲在不同的參與水平下表現出不同的行為[3],對目的地的態度和行為也會因不同的粉絲級別(偶像崇拜程度、崇拜時長等)而有所不同[9.13]。而當前相關研究尚未將女性粉絲作為流行文化旅游的焦點,對實際因名人產生出游行為的游客類型及特征了解并不深入。因此,本文對影視名人的女性粉絲群體進行了類型劃分和特征識別。具體而言,本文以深度訪談和問卷調查的方式獲取數據,采用Chen和Huang改進后的文化游客分類方法[17-18],以“名人中心性”和“旅游體驗深度”作為細分指標,將女性粉絲游客劃分為鐵桿粉絲型、走馬觀花型、喜出望外型和敗興而歸型4類。隨后,本文利用數理統計方法比較了4類女性粉絲游客在偶像崇拜水平、出游行為特征和社會人口統計學特征方面的共性和差異。這一研究發現對目的地營銷與管理研究做出了有意義的探索性的貢獻,也為目的地營銷與管理組織提供了針對粉絲游客群體的營銷與管理啟示。具體闡述如下。

4.1 理論啟示

第一,由于受新聞媒體對極端偏激的名人粉絲報道的影響,社會上存在對名人粉絲群體的偏見,粉絲常面臨被“污名化”的風險[50]。但是,隨著互聯網技術的發展和傳媒文化產品的快速涌入,粉絲現象日益普遍,名人粉絲文化和粉絲所帶來的經濟和社會影響逐漸受到業界和學界的認可[1]。然而,女性粉絲群體作為粉絲圈主導所參與的旅游行為和現象尚未受到學界的系統關注。以往研究對實際因名人產生出游行為的游客類型及特征的了解并不深入,更多是從名人代言的角度對受訪者的游前態度展開討論[15-16]。因此,本文以因名人產生實際出游行為的粉絲為研究對象,探討女性粉絲游客的類型與特征,為研究粉絲游客這一特殊興趣群體提供了新的視角。

第二,影視名人的女性粉絲游客可劃分為鐵桿粉絲型、敗興而歸型、走馬觀花型和喜出望外型。通過游客類型劃分可以發現,在女性粉絲游客中,“名人中心性”高的游客(鐵桿粉絲型和走馬觀花型)占比接近80%,而“名人中心性”低的游客(敗興而歸型和喜出望外型)占比較少。由此也可以管窺:女性粉絲游客的出游動機強烈地受到名人的影響[12,34]。這也說明,粉絲游客具有單一而強烈的動機,到訪與名人相關的目的地/景點是為了“親近偶像”“參與名人演藝活動”或“探訪名人蹤跡”[30,49],而不是由觀看運動圖像引致或受之刺激而產生的旅游活動,不應該在影視旅游研究框架下討論影視名人粉絲的旅游活動。此外,本文利用文化游客分類矩陣的兩個維度(文化旅游中心性、文化旅游體驗深度)[17,42]來構建名人粉絲游客類型劃分框架(利用“名人中心性”和“旅游體驗深度”兩個細分指標),將文化游客分類方法創新性地運用于名人粉絲游客的類型劃分中,擴展了文化游客分類矩陣[17,42]的使用范圍,為名人粉絲游客以及其他流行文化背景下的游客的類型劃分提供了借鑒。

第三,4類女性粉絲游客在偶像崇拜水平、出游行為特征、人口統計特征中既有共性也有差異。這印證了粉絲并非原子化和無差異化的個體[41],也為學界深入了解(影視)名人的粉絲游客,尤其是女性粉絲游客的類型及特征提供了基礎。粉絲游客的偶像崇拜水平普遍處于較高水平,這可能是由于名人粉絲的偶像崇拜程度越高,對名人相關目的地越感興趣、了解也越深,當熱愛積累成為粉絲“狂熱”的狀態后,低崇拜水平所從事的閱讀、觀看作品、粉絲圈交流已經不能滿足粉絲的需求,因而轉化為旅游行為[19]。在出游行為特征方面,不同類型的粉絲游客事前對名人相關目的地的了解程度有顯著差異,這體現了粉絲游客組內可能存在的卷入度差異[9]。目前,各個構念間的具體關系尚不明晰,偶像崇拜水平、粉絲卷入度和出游動機之間的關系,還有待今后研究進行進一步的具體討論。而在人口統計特征方面,4類女性粉絲游客在受教育水平、個人月收入、職業和偶像崇拜時間等方面具有共性,這印證了女性粉絲游客是高教育水平、較長偶像崇拜時長、學生比例高的群體[20]。對4類女性粉絲游客年齡特征的分析也有助于使學界對女性粉絲游客有更清晰的認識。過去的粉絲研究專注于青少年追星行為研究較多,而對于成年女性粉絲的研究相對薄弱[53]。實際具有出游能力行為的粉絲,成年女性占據著更高的比重。例如26~30歲的粉絲群體在出游決策,特別是旅游目的地選擇時,擁有更高的自主性,她們更多表現為具有高名人中心性。而小于18歲的粉絲中低名人中心性的比例較高,這可能與年齡較小的粉絲在旅游決策方面的話語權和自主權較小有關。

4.2 管理啟示

本文的上述研究發現對目的地營銷與管理也有一定的啟示。目的地營銷與管理組織可以利用基于本文發現的細分策略來設計旅游產品,實施差異化營銷,以滿足受流行文化推動的特定旅游市場的需求。

首先,本文發現,女性粉絲游客中,“名人中心性”高的游客(鐵桿粉絲型和敗興而歸型)居多,但敗興而歸型游客的旅游體驗深度不高。這表明,這部分粉絲對當前國內流行文化旅游產品體系并不滿意。實際上,作為游客的粉絲更關注與偶像緊密相關的目的地和吸引物。旅游目的地的產品和體驗供給方,需要密切關注名人粉絲的內在需求,在旅游產品和體驗設計中深度融入名人元素,打造定制化且體驗深度高的旅游吸引物體系。

其次,對名人的粉絲游客(尤其是女性粉絲游客)的類型分類及特征刻畫,能夠有助于目的地營銷與管理組織進一步了解粉絲游客的不同類型以及她們的偶像崇拜水平、出游行為特征和社會人口統計學特征。例如針對女性名人粉絲游客的差異,目的地管理和營銷組織可以:(1)重點吸引偶像崇拜水平高的女性粉絲,推出與名人相關的景點/目的地的宣傳推廣,從而將潛在旅游客源轉化為實際客源;(2)目的地營銷組織也應清醒地認識到基于流行文化旅游的游客(例如,粉絲游客)在崇拜程度方面的顯著差異,根據她們的“狂熱”程度制定進一步的細分策略和營銷行動;(3)由于(女性)粉絲游客傾向于選擇民宿、家庭賓館以及經濟型酒店作為住宿設施,具備相應條件的這類住宿設施可以著重吸引粉絲游客,完善粉絲旅游接待服務設施,培養顧客口碑。

最后,由于粉絲游客普遍具備較高的重游、推薦和分享意愿,目的地營銷與管理組織應充分關注到粉絲游客這一“狂熱”的細分市場,為她們設計和開發針對特定細分市場的定制化的體驗產品。這些體驗性的旅游產品應該包括不同層次的活動和對粉絲游客參與的激勵。同時,這些旅游產品可以通過粉絲在網絡社交平臺的分享進行推廣和宣傳,吸引潛在游客到訪,并鼓勵游客“故地重游”,進而將名人粉絲的這個“利基市場”培育成目的地的真正忠誠的市場。

4.3 研究局限與后續研究展望

首先需要說明的是,限于研究條件、對研究可操作性的考慮和探索性研究本身的屬性,本文僅從一位名人(王源)的粉絲團中獲得樣本。在未來的研究中,可進一步將樣本收集拓展至其他的影視名人,并將不同粉絲團群體納入比較分析。其次,因本文是對男明星的粉絲游客進行實證研究,且因男性粉絲基數較少,只關注到女性粉絲游客。未來可以進一步研究女性影視名人的不同性別的粉絲游客的類型與特征,以進一步檢驗和拓展本文的研究發現。此外,本文僅是針對(影視)名人女性粉絲的市場細分研究,在未來的研究中,可以探索不同構念如偶像崇拜水平、卷入度與旅游動機或旅游行為間的具體關系。

參考文獻(References)

[1] GRAY J, SANDVOSS C, HARRINGTON C L. Fandom: Identities and Communities in A Mediated World[M]. New York: New York University Press, 2007: 139-148.

[2] 曹洵. 虛擬社區的動漫迷文化實踐模式研究——以《圣斗士星矢》動漫迷為個案的質化研究[J]. 青年研究, 2011(4): 73-83. [CAO Xun. A study of the cultural practice of ACG fans in virtual community: A qualitative research about ACG Fans of “Saint Seiya”[J]. Youth Studies, 2014(4): 73-83.]

[3] THORNE S. An exploratory investigation of the theorized levels of consumer fanaticism[J]. Qualitative Market Research: An International Journal, 2011, 14(2): 160-173.

[4] LEE S, YOO M. Examining celebrity fandom levels and its impact on destination loyalty[J]. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 2015, 16(4): 369-388.

[5] 郝小斐, 張驍鳴, 麥娉恬. 圣地巡禮旅游者的行為特征及其同源情感研究——以動漫電影《你的名字。》為例[J]. 旅游學刊, 2020, 35(1): 95-108. [HAO Xiaofei, ZHANG Xiaoming, MAI Pingtian. Anime pilgrimage tourists’ behavioral patterns and their homologous affection: Taking anime film Your Name. as an example[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(1): 95-108.]

[6] LEE S. From Fandom to Tourism: An Examination of Self-expansion Theory[D]. Reno: University of Nevada, 2012.

[7] LEE S, YEON C. Korea pushes for qualitative growth of culture and tourism industry[J]. IT Times, 2011, 86: 20.

[8] SILVERA D H, AUSTAD B. Factors predicting the effectiveness of celebrity endorsement advertisements[J]. European Journal of Marketing, 2004, 38: 1509-1526.

[9] LEE S, SCOTT D, KIM H. Celebrity fan involvement and destination perceptions[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(3): 809-832.

[10] READER I. Pilgrimage growth in the modern world: Meanings and implications[J]. Religion, 2007, 37(3): 210-229.

[11] NORTH A C, SHERIDAN L, MALTBY J, et al. Attribution style, self-esteem, and celebrity worship[J]. Media Psychology, 2007, 9(2): 291-308.

[12] LARSON M, LUNDBERG C, LEXHAGEN M, et al. Thirsting for vampire tourism: developing pop culture destinations[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2013, 2(2): 74-84.

[13] LEE S, BUSSER J, YANG J. Exploring the dimensional relationships among image formation agents, destination image, and place attachment from the perspectives of pop star fans[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2015, 32(6): 730-746.

[14] 彭何. 網絡環境中的“粉絲”文化研究[D]. 南京: 南京師范大學, 2014. [PENG He. Research on “Fans” Culture in The Network Environment[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2014.]

[15] 沈雪瑞, 李天元, 呂興洋, 等. 名人代言會影響旅游者的目的地態度嗎?——基于名人-目的地匹配度和個人卷入度的實驗研究[J]. 旅游學刊, 2015, 30(4): 62-72. [SHEN Xuerui, LI Tianyuan, LYU Xingyang, et al. Influence of celebrity endorsements on attitudes toward Chinese tourist destinations? Based on celebrity-destination match and personal involvement[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 62-72.]

[16] 劉紅, 顏麒, 楊韞. 名人代言對旅游目的地品牌價值影響分析——以某華東古鎮旅游景區為例[J]. 經濟問題探索, 2013(7): 87-92. [LIU Hong, YAN Qi, YANG Yun. Analysis of the impact of celebrity endorsement on the brand value of tourism destination: A case study of an ancient town in East China[J]. Inquiry into Economic Issues, 2013(7): 87-92.]

[17] CHEN G, HUANG S S. Towards an improved typology approach to segmenting cultural tourists[J]. International Journal of Tourism Research, 2018, 20(2): 247-255.

[18] CHEN G, HUANG S S. Understanding Chinese cultural tourists: Typology and profile[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2018, 35(2): 162-177.

[19] 蔡禮彬, 薛勛月. 圣地巡禮旅游的后現代主義真實剖析——以日本仙臺市為例[J]. 旅游論壇, 2020, 13(3): 90-102. [CAI Libin, XUE Xunyue. An analysis of the anime pilgrimage in the perspective of post-modernism authenticity — A case study of Sendai city[J]. Tourism Forum, 2020, 13(3): 90-102.]

[20] 展夢雪. 偶像崇拜亞文化對旅游意向的影響研究[D]. 南京: 南京師范大學, 2017. [ZHAN Mengxue. Research on the Influence of Idolatry Subculture on Tourism Intention[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2017.]

[21] 張朝枝, 朱敏敏. 文化和旅游融合: 多層次關系內涵、挑戰與踐行路徑[J]. 旅游學刊, 2020, 35(3): 62-71. [ZHANG Chaozhi, ZHU Minmin. The integration of culture and tourism: Multi-understandings, various challenges and approaches[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 62-71.]

[22] STEVER G. Parasocial and social interaction with celebrities: Classification of media fans[J]. Journal of Media Psychology, 2009, 14(3): 1-39.

[23] MALTBY J, DAY L, MCCUTCHEON L E, et al. Personality and coping: A context for examining celebrity worship and mental health[J]. British Journal of Psychology, 2011, 95(4): 411-428.

[24] 彭文波, 邱曉婷, 劉電芝, 等. 偶像崇拜量表的修訂及其理論模型的驗證[J]. 心理發展與教育, 2010, 26(5): 543-548. [PENG Wenbo, QIU Xiaoting, LIU Dianzhi, et al. Revision of idolatry scale and verification of its theoretical model[J]. Psychological Development and Education, 2010, 26(5): 543-548.]

[25] 谷楠. 多主體偶像粉絲的群體認同建立[D]. 北京: 中國青年政治學院, 2017. [GU Nan. Establishment of Group Identity of Multi Subject Idol Fans[D]. Beijing: China Youth Political College, 2017.]

[26] 周日安. “粉絲”“鐵絲”與“鋼絲”[J]. 修辭學習, 2006(6): 72-73. [Zhou Rian. “Fans” and “Hardcore fans”[J]. Rhetorical Learning, 2006(6): 72-73.]

[27] LAVERIE D A, ARNETT D B. Factors affecting fan attendance: The influence of identity salience and satisfaction[J]. Journal of Leisure Research, 2000, 32(2): 225-246.

[28] 侯雨, 徐鵬. 跨文化粉絲研究: 學術史梳理與前瞻[J]. 中國青年研究, 2019(12): 87-94. [HOU Yu, XU Peng. Cross cultural fans research: A review and prospect of academic history[J]. Chinese Youth Studies, 2019(12): 87-94.]

[29] LEE S, SCOTT D. The process of celebrity fan’s constraint negotiation[J]. Journal of Leisure Research, 2009, 41(2): 137-156.

[30] HOLBROOK M B. An audiovisual inventory of some fanatic consumer behavior: The 25-cent tour of a jazz collector’s home[J]. Advances in Consumer Research, 1987, 14: 144-148.

[31] MACKELLAR J. Fanatics, fans or just good fun?: Travel behaviours and motivations of the fanatic[J]. Journal of Vacation Marketing, 2006, 12(3): 195-217.

[32] SCAMMON D L. Breeding, training, and riding: The serious side of horsing around[J]. Advances in Consumer Research, 1987, 14: 125-128.

[33] BEETON S. Film-induced Tourism[M]. New York: Channel View Publications, 2005: 21-25.

[34] KIM S, AGRUSA J, LEE H, et al. Effects of Korean television dramas on the flow of Japanese tourists[J]. Tourism Management, 2007, 28: 1340-1353.

[35] YEN C H, TENG H Y. Celebrity involvement, perceived value, and behavioral intentions in popular media-induced tourism[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2015, 39(2): 225-244.

[36] EVANS M. Plugging into TV tourism[J]. English Tourist Board, 1997, 8(4): 302-332.

[37] CONNELL J. Film tourism—Evolution, progress and prospects[J]. Tourism Management, 2012, 33(5): 1007-1029.

[38] MILLER R K, WASHINGTON K D. The 2007 Travel & Tourism Market Research Handbook[M]. Loganville: Richard K. Miller & Associates, 2007: 120.

[39] HUDSON S, RITCHIE J R B. Promoting destinations via film tourism: An empirical identification of supporting marketing initiatives[J]. Journal of Travel Research, 2006, 44(4): 387-396.

[40] 凌莉萍, 吳殿廷. 國內外影視旅游研究進展及啟示[J]. 旅游學刊, 2010, 25(3): 89-95. [LING Liping, WU Dianting. A review on the studies of screen tourism both at home and abroad and enlightenment[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(3): 89-95.]

[41] 劉艷, 萬泉. 粉絲消費行為影響因素研究綜述與前景展望[J]. 東南傳播, 2018(4): 80-82. [LIU Yan, WAN Quan. Research review and Prospect of influencing factors of fans’ consumption behavior[J]. Southeast Communication, 2018(4): 80-82.]

[42] MCKERCHER B. Towards a classification of cultural tourists[J]. International Journal of Tourism Research, 2002, 4(1): 29-38.

[43] MCKERCHER B, CROS H D. Testing a cultural tourism typology[J]. International Journal of Tourism Research, 2003, 5(1): 45-58.

[44] DENG W. Using a revised importance-performance analysis approach: The case of Taiwanese hot springs tourism[J]. Tourism Management, 2007, 28(5): 1274–1284.

[45] JEWELL B, MCKINNON S. Movie tourism: A new form of cultural landscape[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2008, 24: 153-162.

[46] MCCUTCHEON L E, LANGE R, HOURAN J. Conceptualization and measurement of celebrity worship[J]. British Journal of Psychology, 2002, 93: 67-87.

[47] 吳明隆. 結構方程模型: Amos實務進階[M]. 重慶: 重慶大學出版社,2013: 48. [WU Minglong. Structural Equation Model: Advanced in Amos Practice[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2013: 48.]

[48] YEN C H, CROY W G. Film tourism: Celebrity involvement, celebrity worship and destination image[J]. Current Issues in Tourism, 2016, 19(10): 1027-1044.

[49] LEE S J, BAI B, BUSSER J A. Pop star fan tourists: An application of self-expansion theory[J]. Tourism Management, 2019, 72: 270-280.

[50] FISKE J. The cultural economy of fandom[M] //LEWIS L. The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media. New York: Routledge, 1992: 30-49.

[51] GIBSON H, WILMING C, HOLDNAK A. “We’re gators… not just gator fans”: Serious leisure and university of Florida football[J]. Journal of Leisure Research, 2002, 34: 397-425.

[52] STEBBINS R A. Serious leisure: A conceptual statement[J]. Pacific Sociological Review, 1982, 25: 251-272.

[53] 鮑震培. 媒介粉絲文化與女性主義[J]. 南開學報(哲學社會科學版), 2013(6): 120-129. [BAO Zhenpei. Media fans culture and the feminists[J]. Nankai Journal (Philosophy, Literature and Social Science Edition), 2013(6): 120-129.]

[54] 謝暉, 保繼剛. 旅游行為中的性別差異研究[J]. 旅游學刊, 2006, 21(1): 44-49. [XIE Hui, BAO Jigang. A study of gender differences in tourist behavior[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(1): 44-49.]

Female Fan Tourists of Film and Television Celebrities: Typology and Profile

LIN Xiaojie1, CHEN Ganghua1,2

(1. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China;

2. Center for Tourism Planning & Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: With the development of the so-called economy of fans, visiting tourism destinations that are related to celebrities has been becoming increasingly popular among a certain, but still growing, group of people. However, the fan tourists, to date, have rarely been researched in the extant literature, with only a few clues, perhaps, suggesting how they might behave during tracing and tracking the favoured pop stars, singers and film and television celebrities. At the same time, effort is rarely taken to further categorise this population and their inherent disparities and dynamics are largely underplayed, as a consequence. As such, this study mobilizes a wealth of insights into the typology and characteristics of the fan tourists. Particularly, we look at the female population, who is still playing a leading role in this segment. Specifically, we have undertaken dichotomous quantitative studies (Study 1: N=336; Study 2: N=30), employing the improved cultural tourist typology approach formulated by Chen and Huang (2018), which is based on McKercher (2002). Also, we categorise the female fan tourists of film and television celebrities into four basic groups, based upon the segmenting variables related to ‘celebrity centrality’ and ‘depth of experience’. As we have unpacked, in the order of deterioration in population, the four groups are ‘hardcore fan tourists’, ‘casual fan tourists, ‘crestfallen fan tourists’, and ‘overjoyed fan tourists’. Notably, significant differences are identified in the level of idolatry and fetishment among different types of female fan tourists. Tracing and tracking their favourite stars and celebrities, in particular, seem to have constituted the core part of the travel motives exhibited by the ‘hardcore fan tourists’ and ‘crestfallen fan tourists’. For the other two categories, in contrast, this motive appears not so significant. In other wise, the female fans are unlikely to travel, provided that their perception of the celebrity-related scenic spots (together with the facilities) are not so positive. It indicates that to enhance tourists’ perception and understanding is a crucial issue awaiting to be settled on the managerial side. Moreover, it is found that the fan tourists in different groups differ with each other, especially, in terms of fetishment, behavioural patterns and demographics, though, sometimes, commonalities might also be shared from the triple aspects. Particularly, the four categories of female fan tourists are identified to have significant discrepancies in age, whilst, they, more or less, share some similarities and common traits in some other aspects, including, but, by no means, confined to the education background, occupation, monthly income, idolatry history and the potential influence of other like-minded peers that they might be subjected to. All in all, this research is not only theoretically significant to the area of destination marketing and management but also provides some practical clues to the managers who are in charge of managing and marketing the fan tourism.

Keywords: film and television celebrities; female fan tourists; market segmentation; idolatry; pop culture tourism

[責任編輯:宋志偉;責任校對:吳巧紅]