遙遠的凝望

熊遠報

《北國之春》《津輕平野》中的離愁別緒

二十世紀七十年代末,日本的文學藝術作品與日系產品涌進中國,悠揚清新的歌曲《北國之春》經呂遠的翻譯和蔣大為的傳唱,深受中國人喜愛,其影響經久不衰,至今仍然是中國KTV中的保留曲目。而幾年后由歌唱家吉幾三為千昌夫作詞作曲、詞曲格調與《北國之春》相同的《津輕平野》卻沒有那么幸運,既無人譯介,在中國也無人知曉。優美的故鄉風景與母親溫暖的包裹,相互暗戀無從表白的姑娘,沉默寡言父兄的悶酒,稚嫩的童謠與久違的鄉音,是《北國之春》用歌詞與旋律編織的多重場景,蘊含了一個離家多年、在繁華都市單打獨斗的青年,是否回鄉的苦思與糾結。《津輕平野》則描述風雪肆虐、美夢也被凍僵的時節收拾進城行裝,春暖花開之際拎滿城中禮物,哼唱鄉土民謠,神采飛揚地從蒸汽列車下來的北國父親形象,充滿了平原少年對親人回家的喜悅和期待。兩首歌曲的音樂濃縮了日本農村,尤其東北地方的韻律、節奏與風情,帶有因隔離與喪失而產生的淡淡哀傷,具有農村和北部生活體驗的詞曲作家與歌唱家通過思念故土、故人、父母這些關鍵詞,共同演繹了高度經濟成長時期因進城與家人的隔絕以及孤獨的鄉愁(nostalgia),遙遠的相思與凝望再現了離愁別緒的人生體驗。其不同之處在于,一個是闖入都市、難返家鄉的青年故國之思的多重鏡像,一個則是試圖抹平收入差距、小有所獲的中年人農閑進城打工的循環。《北國之春》問世之后不僅在日本國內引起巨大反響,而且馬上風靡東亞和東南亞。由于這些地區當時并沒有與《北國之春》同步的社會經濟體驗,要么原詞原曲,要么翻譯傳唱,保留原曲,填充新詞則衍生出與原詞曲相去甚遠的蘊意。日本百年近代化與城市化中積淀的那種離愁別緒在當下似已時過境遷,再難以引起共鳴。不過,如果把《北國之春》與《津輕平野》中農村青年赤手空拳扎根城市,中年“候鳥”在城鄉間銜接自如的職業轉換放在近代化與城市化這一帶有普遍性的歷史過程中來審視,則又是非常值得深思的問題。

進城—凝結百年的鄉愁

《北國之春》與《津輕平野》漫溢的鄉愁與隔空凝望狀態的一個前提是大量人口的空間—遠距離移動、長期異地居住—以及職業轉換。但一般情況下,滿足這些條件并不容易。眾所周知,中國古代除政策性移民與戰亂等非正常狀況下的流民,正常情況下的遠距離商旅等需要官方開具類似“路引”即身份證明和長距離旅行的許可等,東亞傳統社會的樂土重遷現象其實不單源于農業社會中正常活動半徑狹小的人們對陌生世界的恐懼心理,與履行納稅和承擔徭役責任相關的戶籍登錄等行政制度規定事實上也限制了在異地的長期寓居與移居。江戶時代的日本對農村人口進城打工雖無嚴格限制,但打工者回歸故鄉是不言自明的前提,法令限制了人的移居,幕藩體制下移居猶如進入不同領主轄區,難以獲得相應的社會身份與經濟地位(參照速水融《歷史人口學視野中的日本》第4章)。當時進城的打工仔大多如候鳥一般,定期在既定出發點和終點間作往返移動。在工業制造體系形成前,進城打工主要在體力勞動與服務性行業,與農業等體力勞動相比,工作環境與收入的優勢并不明顯。而且受城市勞動力需求的限制,入城打工者的人數規模與社會經濟影響尚難引起廣泛注意。傳統種植業與制造業間在勞動環境與收入方面出現明顯而且不斷擴大的差距,亦即城市與制造業具有顯而易見的優勢與魅力,是在工業經濟體系真正扎根城市之后。城市能夠開放性地容納進城打工者,或者說普通百姓具有職業與居住地選擇的自由,是在結束幕藩體制,明治政府實施殖產興業政策,導入西方資本主義體制,全面推進近代化,取消百姓的國內移居與國外旅行禁令以后。能夠把周邊農村地區合適的年輕人吸入城市,形成比較大規模、連續不斷進城潛流的驅動力,是圍繞制造業的社會經濟體系形成與擴展對產業工人、服務行業勞動力的持續、大量需求,具有比較優勢的薪酬體系,以及通過自身一定的體力與教育和職業知識條件,愿意付出必要的努力就能實現自我價值和夢想的城市生活。到《北國之春》問世的二十世紀七十年代,近代化和城市化也與世界的技術發展同步,經歷了數次比較大的更新升級與調整,日本的社會經濟增長速度與發展水平已臻高峰。

東亞傳統社會長期以來形成了以種植業為主的農耕經濟系統,大航海時代開啟跨越海洋的復雜交易將世界的主要區域連接起來。在幾百年間,以礦山的開采和冶煉等特色產業,手工業和遠距離商業的展開為中心,新生與擴展了不少市鎮和城市,這些逐漸擴充與新增的城鎮成為接納農村人口的新基地。但至十九世紀中期以后,才逐漸形成以制造為核心的近代工業體系的擴展與傳統種植業體系的逐漸退縮,兩種主要社會經濟體系并存的局面。明治維新開始,引進西方工業制造體系,以開發港口、修建遠距離鐵路等基礎設施為先導,推動了新經濟體系的成長、擴大,出現了大量勞動力需求。江戶時代積累起來的高識字率與“讀書熱”,既為城市與基礎設施建設輸送了大量的體力勞動者,也為新興的制造業與商業服務行業提供了符合基礎條件的從業人員。事實上,因明治政府以“村無不學之家,家無不學之人”為目標,一八七二年公布《學制》法律,在全國實施不問男女,不問社會身份,自六歲起接受八年的義務教育。這種在當時的先進國家也少見的義務教育體制提升了日本全國人口的教育水平,為近代產業制造與城市生活掃除了基礎障礙,使大批農村青年男女得以源源不斷地進入城市,在制造與服務行業找到安身立命之基(北岡伸一《明治維新的意義》第4章,新潮社2020年)。為近代經濟系統提供較高素質的產業工人與服務人員的這種“輸血”,充實與擴大了城市的內涵。從居住環境、生活條件、收入水平看,進入城市從事產品制造與商業服務遠比受氣候等自然要素左右的農林牧漁業安全和穩定,明顯優越的勞動回報率,更好的生活環境使入城成為農村年輕人的理想選擇。而野心勃勃的脫亞入歐、構建西歐式政治經濟與社會體系的龐大計劃,為年輕人提供了圓夢的機會,也為人口的移動與職業、居住地的選擇提供了現實可能。

江戶時代寺小屋(寺廟學校)內的授業場景

0865259D-DB0E-4F59-A525-A8F0F9F2C9A2各地農村人口流入城市的過程自明治維新至二十世紀經濟高速成長期延續了一百多年,一系列統計數據可以清晰地重現大量農村人口延綿不絕地進入城市的狀態。

江戶時代的人口狀況呈一個起伏變動的曲線,明治開始人口進入長期的快速增長期。明治初日本總人口約在3800萬,四十年后的一九一二年超過5000萬,一九五0年達到8000萬,八十年間人口增長一倍,一九六七年人口已經達到一億,十幾年中人口凈增2000萬,二十世紀八十年代初超過一億兩千萬(據內閣統計局《明治五年以來我國的人口》和總務省統計局《國勢調查》,內閣府2004年網站公開信息)。

《日本經濟史:1600-2000》[日] 浜野潔等著 彭曦等譯南京大學出版社2010 年版

一八八五年至一九四0年日本的國民生產總值(GNP)增長與人口增長趨勢大體相同,一八七二年至一九四0年日本國內純生產(NDP)在產業結構的構成上,農村/農業相關的第一產業與上述人口和國民生產總值變化的曲線正好呈相反方向,第一產業由一八七二年占比的70%左右下降到一九四0年的40%左右,而第二與第三產業由一八七二年占比不足30%,到一九四0年上升至占比近60%(浜野潔等《日本經濟史:1600-2015》)。在近代化推進過程的產業結構中份額不斷下降的事實,意味著與農業相關的人口脫離農村進入城市,進行了新的職業與居住地的選擇。另外一些有效統計數據也可以看出這種變化的軌跡,日本城市人口在一九二0年占總人口比的33.1%,至一九四0年達40.7%,二十年間城市人口的凈增近1000萬,吸納人口力度強大的東京與大阪城市圈在這個時間段凈增了650萬人。吸納人口的謎底在于制造產業的快速擴張,這兩個城市圈一九四0年占全國總人口比的21%,加上愛知(名古屋)與福岡兩個工業城市圈,四大城市圈人口占日本總人口的四分之一以上,城市總人口與大城市圈的人口規模變化顯示了城市的持續膨脹(同上)。二戰結束后,隨著日本經濟的復蘇與高速成長,城市中各職業的收入比較優勢越來越凸顯,不斷地吸納農村人口,更多的年輕血液流入城市。這個過程的背面,農業在國民經濟結構中的份額由一九五0年起開始迅速下滑,至一九八0年所占比只有10%。因產業重要性的持續下降導致勞動力不斷轉移,農林牧漁相關的勞動人口在這個過程中大量流失。日本經濟開始進入高速起飛軌道的一九六0年初,農村就業人口還有1400萬以上,但此后十年間流出人口超過400萬,至二十世紀八十年代初,農村就業者已不足700萬,二000年以后更下降到400萬,二0一九年僅剩168萬。從這些數據可知自明治維新起的一百年間,農村成為支撐日本近代化和城市化的人口供應源,其中制造業、服務業吸納強度最大的是《北國之春》問世前的二十世紀六七十年代。一九六0年至一九六五年即日本第一次舉辦奧運會前后,東京、名古屋、大阪三大城市圈吸納外來人口達到巔峰,東京圈每年新進的外來人口高達30萬(同上)。單單看到這些數據的變化,我們腦海里馬上就會浮現一幅各地農村青年一百多年間持續涌進城市的畫面,其中也包括不少在城鄉間往返的季節性打工“候鳥”。作為一個結果,農業的萎縮與從業人口的高齡化不可避免。另一種風景就是向周緣快速擴張的城市巨大化,而外延空間擴大中的城市內部越來越擁堵,被制造出來、被包裝起來的都市“風景”之區與樞紐之地不斷出現眾多剛剛進城的新面孔,其反面是廣闊的鄉村成為人煙越來越稀少,越來越空曠的寂寥之地。進入二十一世紀,日本農業在整個經濟結構中所占比降至4.5%,農村社會也一步步“空洞化”。

在持續不斷的由村進城的滾滾洪流中,進城者通常經歷了在城市與職業間數次的移動和轉換過程,逐漸在城市中安定下來,但融合了道教和佛教信念、儀式的祖靈信仰與故土之思仍然猶如一根風箏上的細絲,將他們與故鄉以及父祖的原生地牽連起來。不過,職業、居住地的選擇與長期的離別,給他們以及相關者的精神世界和心靈帶來了深刻的影響。戰后的反思、懷舊與傷痛敘事正是沉淀一百年鄉愁的反映,《北國之春》只是這種濃烈情緒的一個鴻爪雪痕。當然,《北國之春》不是單純的懷舊、失落與莫名憂愁情緒的表達,而是對數千年構建起來、代代相承,幾乎刻進基因的農業文明的常識、生活節奏與感覺、審美以及對土地的依戀喪逝的一種哀傷,“城里不知季節已變換”的歌詞包含了兩種社會經濟與生活體系區別的種種內涵。這種鄉愁實際上是工業化與城市化時代回望傳統文明,親近土地與自然的一種心理和生理需求。

《近世日本經濟社會史》[日] 速水融著 汪平 李心悅譯南京大學出版社2015 年版

空間移動、職業選擇與城市化

城市化對個體與人群而言,是一個空間移動,職業選擇與社會身份調整、改變的歷史,對社會而言是一個社會經濟系統轉換的過程,是十六世紀以后世界主要區域存在時差與程度相異的共同歷史現象。受早期全球化的波及,以及因為國內遠距離商業和國際貿易的影響,進入十六世紀后,中國大量鄉居者開始脫離農業與農村、選擇進城從事工商和服務業的社會大變動。商業利益的牽引與農村生存環境日益惡化(賦稅加重與農業經營邊際效益降低)的逼迫,導致很多人一直處于擇業與漂泊的路上,當時人敏銳地感受到了這種變化,江南著名學者何良俊按照時間序列描述這種變化的細微環節與原因時稱,“正德(1506-1521)以前,百姓十一在官,十九在田。蓋因四民各有定業,百姓安于農畝,無有他志;官府亦驅之就農,不加煩擾。故家家豐足,人樂于為農。自四五十年來,賦稅日增,徭役日重,民命不堪,遂皆遷業。……昔日逐末之人尚少,今去農而改業為工商者,三倍于前矣。昔日原無游手之人,今去農而游手趁食者,又十之二三矣。大抵以十分百姓言之,已六七分去農”(何良俊《四友齋叢說》卷十三、史九)。一五七三年去世的何良俊所描述的脫離農業、選擇工商的高比例社會移動,當然不能視為中國全土的社會變化,但至少是當時中國經濟最發達的江南地區長時間的顯著現象,這也不是他一個人的觀察,如萬歷《歙志》作者這些同時代人和后世的學者也有相同或類似的描述。0865259D-DB0E-4F59-A525-A8F0F9F2C9A2

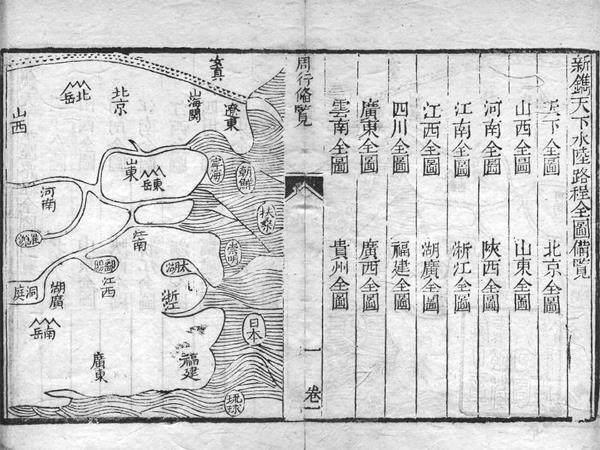

《新鐫天下水陸路程》,清乾隆刻本

不過,大航海以后持續了一百多年的中國早期商業化與城市化過程因明清政權交替而中斷,十八世紀以后中國社會出現的空間移動、遠距離商業、市鎮的新生與城市規模的擴充則呈現另外一種面貌。在持續脫離故土與農業、于超大空間移動,甚至遠涉海外謀生的過程中,傳統中國社會除了生產和編撰了不少《天下水陸路程》《杜騙新書》《萬用正宗不求人》等地理、旅行、信用與避險、各種契約與約定俗成規則的實用知識外,在精神文化層面,既沒有反映離別與隔絕的唐代邊塞詩類作品,也沒有深掘離散愁苦的思想結晶。與游走異國他地的鄉愁情緒稍有關聯的是產生了大量的宗譜,宗譜與中國人的祖先崇拜和血緣、地緣歸宿意識有關系,同時也具有廣域空間移動社會環境下的實用“聯絡圖”性質。但這個時期的空間移動與大量人群進城,轉業工商并不意味城市化與近代化的結合,城市化過程中真正具有革命性意義的轉折在于是否運用了以化石能源、引擎機器為動力,在一系列技術創新與生產體系革命下構建比較系統而龐大的制造業體系,一個有限的空間可以容納眾多的人口,并且能夠確保絕大多數人正常而有序的社會經濟生活。所以何良俊與同時代人描述、后來被學者們解讀為“資本主義萌芽”的十六世紀中期以后的社會喧囂與廣泛的社會變動,還只是一種早期的商業化和城市化,是中國傳統社會高度的手工業生產能力與世界市場比較廣泛而持久的連接,早期全球化波及中積極參與的連鎖反應。

在以種植為中心構建起來的經濟與社會體系向制造業為中心的社會轉變過程中,東亞地區雖然因各自的社會狀況有不同的具體表現,但在大體相同的機制下經歷了共同的路徑。一定規模的人群比較頻繁的空間移動,進入市鎮與城市,大量的人口卷入制造業、跨國和遠距離貿易中,遠離故鄉、脫離農業,進城就業、定居,成為城市居民,是這一洪流中持續的、最突出的動態景觀。在城市規模擴充、城市內涵充實的同時,也制造了涵蓋遠遠超越城市范圍的革命性消費文化的資本主義體系不斷擴充市場,將生產、供應、消費與世界市場連接,建立了具有高度擴張性與復制、衍生能力的現代生產體系,擴大的量產與量販中吸納了大量的基礎勞動力。國家政權也參與進來,成為極為重要的推手或直接的力量。在這一過程中重要的勞動力供給關系方面,農村成為城市擴充源源不斷的輸血源。

何處是歸鄉?

城市的擴容與市鎮的新生,城市與農村間移動、居住、擇業壁壘的拆除成為基礎條件,由市場的需求與勞動力/資源的配置機制,將大量進城者以及在城市間移動者導入一個動態平衡與有序的狀態。農村人口大量進城與不間斷的移動過程,從另一個角度理解,就是進城者在現代產業體系下的制造業以及相關服務業內長期工作,為整個城市系統的滾動性擴充與正常運行補充勞動力。在以制造業為核心的城市社會經濟結構中,流動為常態,職業和社會階層總是存在由低端上升的移動與位置轉換,重體力、高強度、安全與健康高風險、工作時間和生活節奏不規則而收入偏低的職業與崗位,通常留給后來者和弱勢人群選擇,資深者移轉工種或崗位與新進替補,城市職業內部配置與職種的人員安排基本遵循了這個原理,開始被強調的高度化、專門化的知識教育與激烈競爭下的制造業的規模擴充和標準化同步,學歷也逐漸成為移動與擇業中的共識和公認標準。盡管離開種植的現場,成為產業工人或服務人員是農村人口最初的理想選擇,但因教育(學歷)水準與職業訓練、經驗等問題,在很長的一個周期中,由農村進城群體通常會長時間處于職業與社會經濟地位的底層或邊緣。

對無論是在知識積累,還是在產業從業經驗側面,可以說是赤手空拳闖入城市的勞動者,亦即脫離長期構筑(繼承)起來的熟人社會圈,無所憑借地在陌生人群中謀生者而言,城市并非處處充滿了希望、機會與選擇。在職業與居住安定,融入都會之前,他們長時間與漂泊和孤寂相伴隨,同過去人際關系間的隔絕和疏離,以及面對職業擇定、職種與社會位置上升、種種生活難題時的迷茫無助和意外風險、經濟壓力,飽嘗被歧視為“鄉下人”或他者的精神折磨、身心無所歸依的悲苦,是纏繞著新入城者的生活常態,這些與對老親、暗戀的對象以及陪伴自己成長風土的懷念都是鄉愁情緒產生的現實基礎。

在全球化與信息技術飛速發展的今天,如果能夠有效處理工作與溝通方面的語言障礙,在村在城,身在何處,在職業和工作中已經開始變得不太重要。日本農村的空洞化早已經成為現實,所有人因意愿與資質等狀況在居住地與職業間可以比較自由地轉換,出生地、養育地的概念與意識不再固定,法律上、意識中的籍貫已經被賦予個人番號—全社會的數字化管理而消解,養育過程與養老擔憂也通過比較完善的社會化服務與社會保障體系,特別是政府的深度參與來完成,東亞地區特有的“孝悌”價值觀念長期延續的土壤一點點流失,家與家鄉的概念變得模糊不清。日本政府為解決人口集中大城市圈,導致鄉村和中小城市財政貧弱和年輕人口進一步流失的問題,通過實施所謂“故鄉納稅”政策,留下了一個帶有溫情的鄉愁尾巴。不過,在城市化深化的過程中,家與家族結構發生了革命性的變化,確保DNA代代相承秩序的婚姻與家庭制度受到嚴重沖擊,不婚不育族的增加(據荒川和久整理的國情統計數據,在人口最多的東京,2020年終生不婚族男性超過25%,女性超過20%。yahoo JP網2021年12月4日),家與家鄉意識的模糊曖昧,社會歸屬感成為困擾當下日本人的重要問題。而且,在日本人的精神進化中,戰后長時間的集體反思、反省歷史已經過去,不斷再生產鄉愁情緒的“演歌”潮與經濟泡沫同步衰退,演唱者、作詞、作曲均后繼無人,更為關鍵的是聽眾早已老去,電游時代的玩家和展望“元宇宙”走向者如何會去吟味《北國之春》的背景與內涵?對傳統社會經濟體系鄉愁的消散正成為今天的另一種“鄉愁”。

何處是歸鄉?只要人在途中,可能都是一個自我放逐者或被疏離的異鄉人。

二0二一年十二月十八日初稿于東京

二0二二年四月三十日修改0865259D-DB0E-4F59-A525-A8F0F9F2C9A2