中日動態漫畫理論研究的問題

摘? 要:2010年之后,傳統紙質漫畫的熱潮在向數字漫畫轉化的進程中,動態漫畫作為數字漫畫的新秀,它的出現打破了傳統紙質漫畫的視覺表現形式。動態漫畫的創作者對動態的追求使得其表現形式自由多樣,但其表現形式的理論框架仍然停留在“電影式蒙太奇手法”之上。新的動態漫畫的動態表現模型基于中國和日本的動態漫畫表現的理論經驗,并在此基礎上進行歸納與總結。

關鍵詞:漫畫;動態漫畫;理論模型;動態表現

2010年以來,動態漫畫在中國網絡上爆發式的發展,特別是在數字漫畫領域產生了很大的影響。有關介紹動態漫畫的動態視覺表現形式的文章、作品陸續出現。在動態漫畫的領域,特別在中國和日本的動態漫畫的動態形式研究上側重點卻大相徑庭,即中國的相關研究忽略了視聽者對媒體的體驗,而側重動態漫畫中內容表現的主觀性“動態敘述”;日本的相關研究則較為忽略內容表現的動態,更側重視聽者使用媒體時對“動態連續”的體驗。文章認為對于動態漫畫的視聽者來說,媒體附帶的動態連續的體驗和內容的動態性表現兩者缺一不可,故將對兩個側重點進行整合,并希望整合后的理論模型可推進國內對動態漫畫表現形式的探討。

一、關于動態漫畫的動態表現形式的定義

“Motion Comic”一詞于2010年在宋磊的《動態漫畫:中國漫畫藝術的新趨勢》中首次被提出,中文譯為“動態漫畫”。文中指出,動態漫畫的動態表現形式介于漫畫的格子表現和動態圖像的表現之間。日本一個名為“數字工匠”的網站表明,動態漫畫的動態表現是一種相較于動畫制作可以降低成本的,可以為不熟悉漫畫閱讀方式的人傳達現有漫畫魅力的保留漫畫式格子的一種動態表現方式。然而對于同樣的“保留漫畫式格子”的理解,中國和日本的相關研究對此詮釋不同。這些研究主要可歸類為:1.日方的適配移動端的工學動態方法研究;2.中方的圍繞電影攝像技術對動態漫畫動態特征的研究。本文認為應將兩者相結合來看待動態漫畫的表現特征,才能更全面地理解動態漫畫的動態表現形式。

二、日本關于動態漫畫的“動態連續”的理論主張

日本的動態漫畫形式研究主要涉及媒體屏幕上漫畫式格子的顯示,以及如何將漫畫的“紙面”優化并重新配置到數字媒體中所謂“動態放置”的問題。最初,日本學者松下光范從數字漫畫的“工程”出發,提出了實現動態表現的“漫畫工學”這一概念[1]。益岡了等人認為,對于數字化的漫畫,在漫畫中加入動態效果可以成為宣傳漫畫魅力的手段[2]。動態漫畫需要更大的屏幕,因此需要考慮如何使其在平板電腦的信息設備或電腦之類的屏幕上進行顯示。福原明彥等人圍繞著動態漫畫和滾動式的條形漫畫,進行了優化網站的開發研究[3]。山西良典等人從漫畫工程的角度對動態漫畫的動態機制進行了研究,以便通過漫畫式格子的大小和形狀的變化實現播放上的連續性[4]。

但是,金孝源指出,動態漫畫在網絡上出現得越來越頻繁,視聽者在手機上可以隨著翻頁或者移動實現格子的變化[5]。利用媒介的特點,漫畫式格子的移動可以作為一種簡短的敘述手段,但工學上漫畫式格子的動態表現卻不具有內容的敘事性,即時間和方向的表現構成了動態漫畫中漫畫式格子的“動態連續”。日本的漫畫工學領域的開發與研究僅僅解決了動態漫畫的動態表現中“動態連續”的問題,而沒有針對漫畫進行演出上的動態分析。

筆者認為,動態漫畫作為數字漫畫的一種,由于網絡上播放的動態漫畫不存在物理上的紙面,亦不存在物理上的紙質邊界限制漫畫內容的表達,故動態漫畫不是像紙面那樣連續的畫漫畫式格子,而是反過來將各個漫畫式格子按時間順序排列。即通過在畫面上按時間、前后順序出現多個漫畫式格子來表現故事的連續性。動態漫畫中的漫畫式格子內所含時間性與紙質漫畫表現不同,而與漫畫式格子在視聽者的視聽時間內的情節展開有關。中國的相關研究集中在借用電影技巧來分析視聽時間內所具有的漫畫式格子連續性。

三、中國關于動態漫畫的“動態敘述”的理論主張

動態漫畫中的漫畫式格子和紙質媒體漫畫的漫畫式格子在形狀上是極為相近的。因此,日本學者在分析動態漫畫中有關漫畫式格子的“動態連續性”時,往往會發現其具有類似紙質漫畫一樣的單個畫面中的格子并列表現的特征。

首先,針對動態漫畫中漫畫的“敘述性”的動態性因素來看,宋磊指出動態漫畫畫面所包含的動態表現特征主要有簡單的不寬泛的任務肢體動作、光線、煙霧等效果、相機鏡頭的變化和移動等,但有別于靜態的漫畫的符號性動態和電影一樣的動態表現[6]。米高峰等人認為,動態漫畫的創作機制本身并不成熟,沒有系統的理論指導,對視聽者的觀賞也沒有統一的標準[7]。由此可見,動態漫畫中創作技法上的自由度,或“動態敘事”中元素的自由度是其表現形式混亂的根源。為了理論模型的建立,有必要從電影技巧的角度深入研究動態漫畫的漫畫式格子中的“動態敘述”入手,著重于思考動態漫畫的漫畫式格子內部的畫面表現。擁有一個或者多個并排在一起的漫畫式格子的漫畫畫面在屏幕上逐一出現,可以實現有方向性的故事敘述。換言之,為了推進動態漫畫的故事情節,在漫畫式格子內部繪畫中應該讓“時間順序發生的畫面轉換”和“方向性發生的畫面轉換”同時存在。

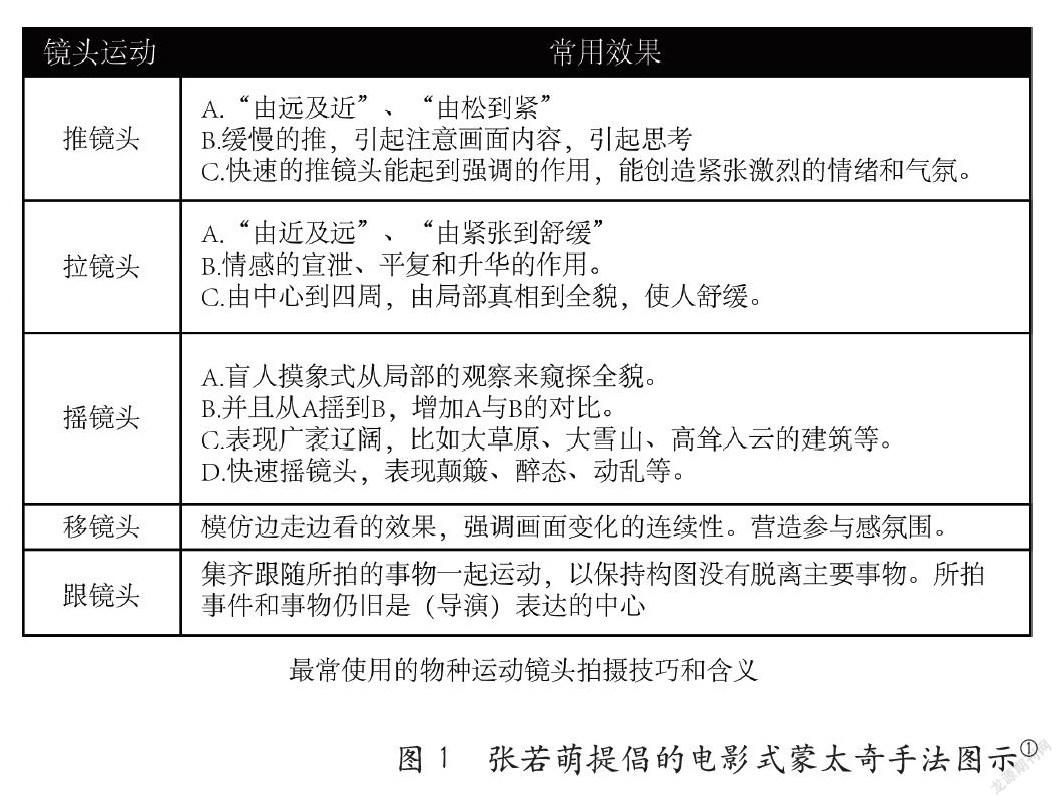

在動態漫畫“動態敘述”理論模型的構成上,動態漫畫的動態表現主要是以“電影蒙太奇手法”為基礎,主要陳述了“推、拉、搖、移”在電影畫面中的運用。通過類似于電影攝影機的編輯,可以按時間順序進行一系列的類似演出的效果,達到喚起視聽者情緒的作用。另外,據李佳畫介紹,通過放大和縮小動態漫畫的格子,有必要對傳達漫畫原畫的部分進行裁剪式的選擇[8]。

總的來看,中日動態漫畫研究自2010年以來都十分活躍。研究的不同之處在于,日本用動態漫畫的漫畫式格子的“動態連續”,而中國用動態漫畫的漫畫式格子講述故事的“動態敘述”。“動態連續性”的優點就是,動態漫畫的一個畫面上并行的漫畫式格子表達可以克服視聽者在視覺上進行聯想產生的疲勞感。就中國與“動態敘述”的相關研究的優勢而言,以支撐動態漫畫中敘事性的“假想動態攝影機”的運用兼有“時間順序發生的畫面轉換”和“方向性發生的畫面轉換”的作用。DA5D0C47-89B5-40BB-9A51-BF472D55BD77

總而言之,動態漫畫中漫畫式格子的動態特征涉及“動態連續”和“動態敘述”兩個部分。這種動態漫畫中漫畫式格子的動態表現的時間結構,是由串聯畫面以及漫畫式格子的“連續的時間”和漫畫式格子內部的畫面“敘述的時間”構成的。

四、整合后的分析與理論模型的試作

——動態漫畫的動態系統

文章認為,為了建立動態漫畫的動態表現形式的模型,“動態連續”和“動態敘述”的共同存在以支撐“動態連續”的時間序列是必不可少的;應重點分析漫畫式格子的“方向性所具有的動態”,還有支撐“動態敘述”的“時間序列發生的畫面轉換”以及“方向性發生的畫面轉換”;還應該以張若萌[9]提倡的電影式蒙太奇手法(如圖1),上文中提到的李佳畫提倡的漫畫式格子的變化為主要線索。

在建立理論模型時也應該注意到,漫畫中的靜態信息在動態表達時有三個特點:分別是平移、旋轉和縮放(放大和縮小)。這些先前的研究對于動態漫畫的漫畫式格子中的“時間序列所具有的動態”“方向性所具有的動態”也是有效的,因此在分析漫畫式格子的“動態敘述”時具有參考價值。前面已經提到,動態漫畫的表現特點不能只靠電影的蒙太奇手法。因此文章在此引入“動態敘述”,即漫畫式格子運動的觀點。

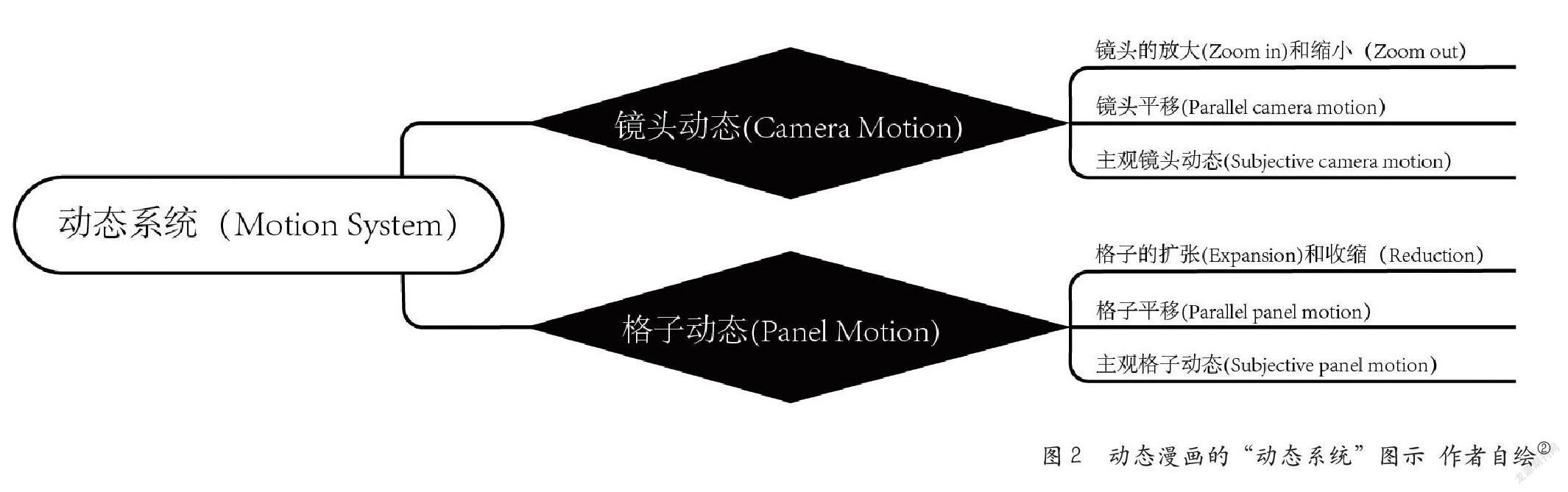

在動態漫畫創作中,作為動畫要素的動畫分鏡和漫畫式的分割是重要的結構。文章認為,在動態漫畫的漫畫式格子中的動態表達中,“動態連續”和“動態敘述”是共同存在的。文章結合兩種動態形式構建了一個理論模型:即直接賦予在漫畫式格子框線上的動態形式和漫畫式格子內部假想存在的動態攝像機運動的形式,我們將之命名為動態漫畫的“動態系統(Motion system)”(如圖2),并分為攝影機式的“鏡頭動態”和漫畫式的“格子動態”兩類。文章將“鏡頭的放大(Zoom in)和縮小(Zoom out)”“鏡頭平移(Parallel camera motion)”“主觀鏡頭動態(Subjective camera motion)”歸類為“鏡頭動態(Camera motion)”。又將漫畫式的“格子動態(Panel motion)”部分分為“格子的擴張和收縮(Expansion & Reduction)”“格子平移(Parallel panel motion)”和“主觀格子動態(Subjective Panel motion)”。所謂“主觀性”,是指從心理層面捕捉到的“急躁”“驚訝”等演出上的動態表現,通常使得畫面在視聽者看起來有些搖擺不定。

五、結語

根據以上的分析,中日動態漫畫理論研究中存在的問題為:日方的相關理論過于側重于依賴漫畫格子的表達形式,而中方的相關理論過于側重于訴諸“蒙太奇手法”進行解釋和應用。文章認為,動態漫畫的動態表現不應該依賴于傳統紙質漫畫式格子的形式,而應該與漫畫的表現區分開來,尋求突破。在表現形式的考察中,動態漫畫的理論研究者和制作者不僅要考慮到漫畫內容和形式的相關性和感性表達的契合性,還要敢于打破現有的動態表現理論模型框架,尋求實驗性的嘗試和突破。

本文探討了結合中日動態漫畫理論雙方的優點,即用漫畫式格子運動的連接法和假想電影攝影機運動的敘事法構建了動態漫畫的整體動態表現形式的理論模型。不過文章試作的動態漫畫的“動態系統”模型仍不完整。一是以上探討缺乏對動態漫畫特定畫面的編排分析,如畫面轉換,以及單個格子在畫面中的描繪。漫畫式格子中描繪的部件、人物肢體動作和擬態詞和擬聲詞的動態表現仍然沒有進行全面分析。二是動態漫畫本身的動態表達在視覺文化上對于其視聽者具有約束性,文章對于視聽者的閱讀習慣,從紙質媒介的漫畫到數字媒介的過程中會有怎樣的變化這一點仍然缺乏探討。因此,我們有必要重新思考中國和日本動態漫畫在動態表現上都忽略的“如何利用多段的時間軸表達內容”的問題。因此,筆者期待今后的研究可以對該理論模型進行批判或補充。此外,通過把握動態漫畫的發展趨勢來重新認識網絡漫畫產業發展中存在的問題,那么從紙質漫畫到數字漫畫的閱讀習慣趨勢的研究,以及網絡漫畫產業的相關研究迫在眉睫。

注釋:

①圖1來源:張若萌.動態動漫——新媒體技術發展過程中的漫畫“新”形式特征研究[D].成都:四川師范大學,2017.

②圖2來源:作者自繪

參考文獻:

[1] 松下光范.コミック工學の可能性[C].第2回ARGWI2研究會,2013:63-68.

[2]益岡了,近藤知之,松根昌人,尾崎洋,谷本尚子.モーショングラフィックスの電子書籍への応用 エドガー·アラン·ポー「盜まれた手紙」の電子漫畫化[C].日本デザイン學會デザイン學研究,2014.

[3]福原明彥,代々木茂,山肋骨奈緒美,田中誠一.HTML5のcanvas要素を用いたモーションコミックコンテンツの開発[C].情報処理學會第78回全國大會講演論文集,2016(1):635-636.

[4]山西良典,松下光范,上野未貴.コミック工學とAI[J].人工知能,2018(6):819-825.

[5]金孝源.オンラインマンガ,インタラクティブアートとしての産業的価値 日本と韓國の比較を中心に[C].エンタテインメントコンピューテイングシンポジウム(EC2014),2014:123-128.

[6]宋磊.“動態漫畫”:美國漫畫的新潮流[J].出版參考,2010(9):42.

[7]米高峰,袁媛.新媒體時代的漫畫新“動”態——動態漫畫[J].藝術評論,2015(10):130-132.

[8]李佳畫.新媒體語境下的漫畫創作[J].衛星電視與寬帶多媒體,2019(24):104-106.

[9]張若萌.動態漫畫——新媒體技術發展過程中的漫畫“新”形式特征研究[D].成都:四川師范大學,2017.

作者簡介:張志遠,京都精華大學碩士研究生。研究方向:漫畫理論。DA5D0C47-89B5-40BB-9A51-BF472D55BD77