陜西省體育旅游資源類型分析與競爭力提升研究

韓亞維 王志強

(西安歐亞學院 陜西西安 710000)

體育旅游是體育與旅游產業深度融合的一種全新業態。近年來,隨著我國居民人均收入的提升和閑暇時間的增加,體育旅游作為一種新興產業,逐步成為我國旅游產業發展的新興力量。“十四運會”作為全國性體育盛會,更是首次在陜西省舉辦,大型體育賽事的舉辦對舉辦地城市宣傳推廣、基礎設施建設和生態環境建設具有重要推動作用。該研究通過對后疫情時期陜西省體育旅游產業發展現狀進行問卷調查,通過對抽樣景區進行實地走訪與問卷輔助調查、游客隨機訪談的方式,旨在為陜西省體育旅游產品開發和市場競爭力的提升,提供數據支持和針對性建議。

1 陜西省體育旅游資源類型分析

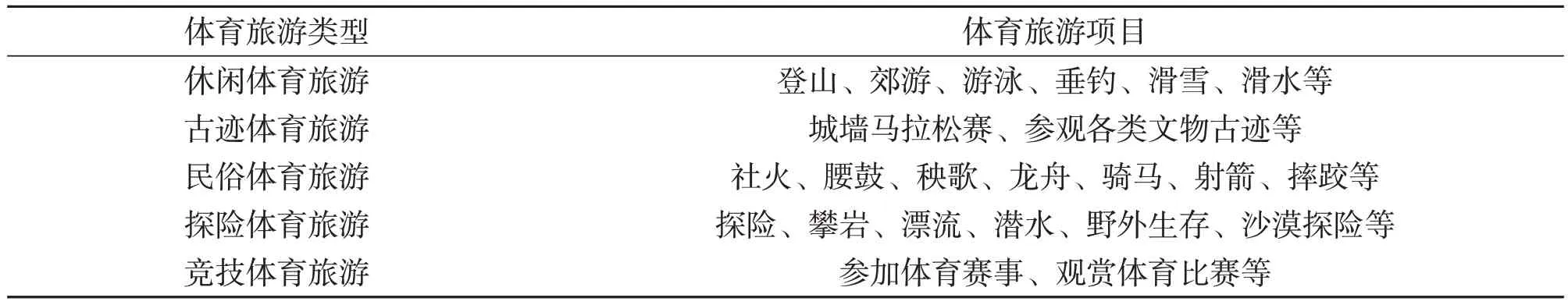

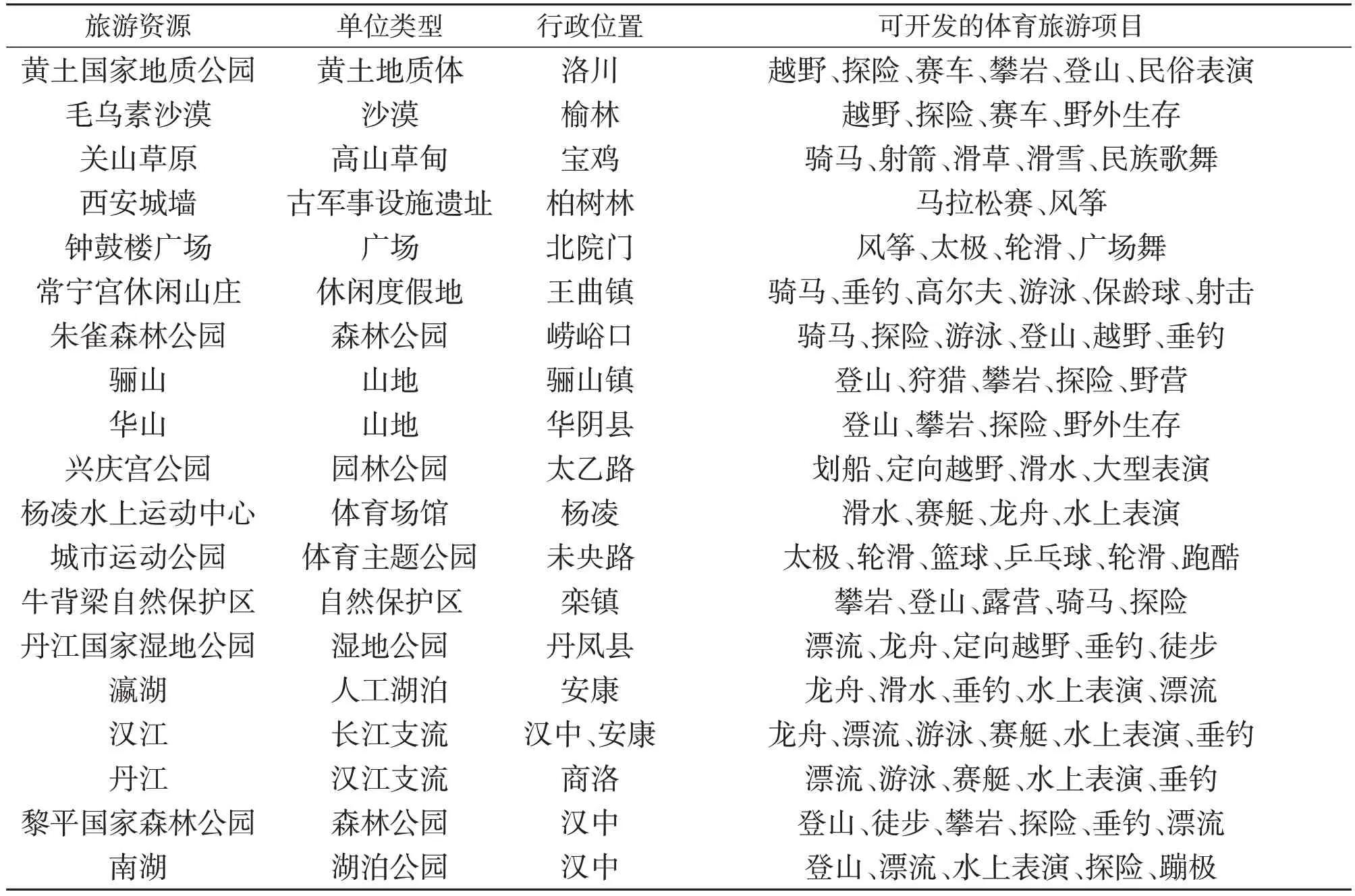

體育旅游作為旅游產業的一種特殊業態,該研究通過對陜西省10 市1 區體育旅游資源進行實地走訪,對景區游客、管理人員進行訪談,根據游客對體育旅游產品的多樣化需求差異,結合陜西省體育旅游資源開發現狀、體育旅游資源稟賦和地域文化特征,將陜西省體育旅游資源劃分為休閑體育旅游、文物古跡體育旅游、民俗體育旅游、探險體育旅游、競技體育旅游5 種類型(見表1),并根據陜西省不同地域體育旅游業態類型及開發環境及市場需求,提出待開發的體育旅游項目(見表2),以期促進陜西省體育旅游資源的開發與體育旅游業態的豐富。

表1 陜西省體育旅游類型劃分

表2 陜西省可開發為體育旅游的資源及開發項目

2 陜西省體育旅游產業現狀分析

陜西省體育旅游資源開發較早,早在1991年,陜西省商洛市丹鳳縣首開西北漂流之先河,在丹江進行了商業性的漂流活動,并在漂流景區建立了度假村和假日酒店,完善了景區的配套設施建設,吸納了當地的剩余勞動力,促進了當地旅游業的發展,取得了良好的經濟效益。《陜西省旅游業發展“十五”計劃綱要》將丹江漂流作為主體形象鮮明和具有市場吸引力的特種旅游線路,并加強整合建設。1999年,安康嵐河漂流開始試漂以來,漂流人數猛增,已成為當地重要的特色旅游項目,但體育旅游業供給結構單一,旅游產品單一,體育旅游的形式僅限于少數體育項目上,如漂流、登山等。目前,陜西省體育旅游路線和產品結構單一,項目可替代性高,體育旅游資源的空間整合和產品組合并不合理,缺乏相應精品項目和優質產品,盡管資源稟賦較好,但在全國知名度不高,可替代性強,在同類產品中的市場競爭力不足,應對市場變化反應滯后,整體發展水平較低。

3 陜西省體育旅游產業競爭力提升路徑

3.1 完善旅游景區軟硬件設施

陜西地區多樣的地理環境,為開展體育旅游提供了得天獨厚的發展條件,陜西參與體驗型的體育旅游資源主要分布在秦巴山脈,交通條件惡劣,許多美景處于“養在深閨人未識”的狀態。借助籌辦全運會契機,陜西省各級市積極加強基礎設施建設,但是由于陜北、關中、陜南地理差異明顯,復雜的地理環境為陜西省發展體育旅游提供了良好的資源稟賦條件,但由于地勢復雜,諸多景區處于深山之中,且由于區域經濟發展不充分,導致游玩、食宿、購物、娛樂為一體的綜合性配套設施缺乏建設資金。另外,由于陜北退耕還林政策,關中地區人口承載壓力較大,陜南地區山川秀美,但生態環境脆弱,并不利于大型旅游集散地開發,因此,陜西各地市迫切需要尋求環境保護與旅游資源開發的平衡。

3.2 舉辦特色體育賽事,打造特色體育旅游產品

據統計,陜西省現有體育場地20000 多個,西安有各類體育場地3000多個,總面積約300萬m,人均占有面積0.9m,超過國家規定的人均0.62m。陜西省體育場館建設已初具規模,為陜西省體育旅游的發展提供了先決條件。西安城墻國際馬拉松友誼賽自1993年創辦以來,至今已成功舉辦19屆,并有多家贊助商,超過35 個國家的運動員參賽,參賽人數超過4.5 萬人,并被名為“全國體育旅游金牌賽事”,成為我國體育賽事的一張名片。2013年,該賽事被國家體育總局、國家旅游局評為年度中國體育旅游十佳精品賽事,已成為在國內外具有一定影響力和市場吸引力的特色體育賽事,也是體育與旅游相結合的典范。

3.3 充分利用政策支持,促進旅游產業發展

陜西體育旅游產業在產業結構、規模、產品形式等方面仍處于較低層次,體育旅游主體并不成熟,體育旅游產品結構單一,體育旅游行業缺乏發展資金等。在陜西省籌辦十四運會歷史機遇下,陜西省旅游主管部門應積極發揮其政策導向作用,利用十四運會進行招商推廣,加強基礎設施建設,吸納體育觀光旅游人口。但在后疫情時期,陜西省體育旅游迫切需要借助自身資源,賦予地域人文特色,積極進行產品開發與市場推廣,促進體育旅游產業的跨越式發展。

4 結語

后疫情時期,我國人民多樣化旅游需求面臨多種影響因素,迫切需要體育旅游產業提升產品競爭力。體育旅游作為綠色產業,對于促進區域經濟發展,吸納就業人口,促進居民消費,實現體育旅游產業集約化發展具有重要意義。當前,新冠疫情給包括體育旅游行業在內的經濟社會帶來了重大挑戰,也是未來社會經濟變革升級的重要契機,陜西省應大力推進“旅游+”,利用舉辦十四運會歷史機遇,豐富陜西省體育旅游產品類型,促進產城融合、產賽融合,提升陜西省體育旅產業競爭力,將“旅游寒冬”變成“高質量發展逆襲”,促進陜西省體育旅游產業的跨越式發展。