多維活動鏈 通達兒童知行合一

李月琴

摘? ?要:教師在大單元視角下的思政實際教學中力圖實現使學生、教材、教學的三維交叉點更融合的目的,就要從設計精準層遞、聚核活動主線,體驗精準深入、滿足活動需求,場域精準通融、追尋活動價值等三個方面聚焦于學生學、知、行的精準合一,最終實現學生道德行為的常態化。

關鍵詞:小學道德與法治;大單元意識;活動鏈;知行合一

中圖分類號:G623.15? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1009-010X(2022)19/22-0051-04

中共中央宣傳部、教育部提出的《新時代學校思想政治理論改革創新的實施方案》中明確指出了道德與法治課程“一體化推進”的活動要求,《義務教育道德與法治課程標準(2022版)》(以下簡稱《課標》)中也提出了“一體化設計”的課程理念,這是“大單元”主題教育的必然結果。要求以核心素養為背景,提煉單元主題,結合多樣課程,縱橫雙向運用多種活動模式,從而使學生的道德行為落地。

但是,在日常的課程教學實踐中,卻與之相差甚遠。日常學習中,是以“課”為教學單位的,導行活動是以“課”為時間段的,實踐的拓展延續是斷層的,是以“學科”為單位的。這樣的獨立狀態,對于學生道德意識、法治意識的增強以及道德法治行為的落地是難以落實的,更難以扎根的。為此,需要教師從學生“要什么”,教材“有什么”,學習“到哪里”等,精準緊扣主線,形成連接點。在“大單元”意識下,多維度地設計、學習、體驗,形成活動鏈,從而精準推進思政的導行行為,通達知行合一。

一、達意:“大單元”設計精準層遞,把握“三個維度”,聚核活動主線

單元作業的設計必然要求聚焦于單元的目標和核心,在此基礎上整合各課時的內容,形成一個層遞性的設計,從三個維度上把握好內容,從而立足學生的“問題”,精準聚焦于活動的主線。以三下第二單元“我在這里長大”為例。

(一)明確的指向性,道德素養的踐行

指向意味著學生做什么,有明確的目標,對于學生而言,尤其是低中年級的學生,“按圖索驥”是他們學習的第一步。“我在這里長大”承接了低年級“共生共在”的思考,轉向于“共享共有”的思考,引導學生能夠擁有關注社會生活和社會視野、承擔社會責任的思維。

立足單元教材內容,分析學情,讓抽象化的概念具象化,從而帶領學生走進自己成長的地方,去發現未曾關注的美好。

(二)深度的探究性,思維能力的提升

課堂教學的時間是有限的,學生在課堂上的學習也許是專注的,但是往往在課堂之外采取的行為形式還是比較薄弱的,尤其是作為社會人、家鄉人,學生該有的主人翁意識還是需要在實踐中引領和提升。

借助分層化設計,滿足不同學生的需要,根據自己的能力和發展需求,從而在多樣化的活動內容中獲得感受、體驗,從而達到行的指導。

(三)濃厚的生活性,回歸意識的耕植

《課標》中提出了“以社會發展和學生生活為基礎,構建綜合性課程”,這在一定程度上也趨同于大單元的教學。基于兒童生活需要的課堂才能夠走進學生的課堂,尊重生活環境中的人和事。

以教材內容為基礎,結合地方特色,讓學生能夠在已有生活經驗的基礎上產生真切的體驗,學生才會沉下心來學和做。

二、知情:“大單元”體驗精準深入,形成“三維立體”,滿足活動需求

《課標》中明確指出,活動的目的是以“豐富學生實踐體驗,促進知行合一。”就是說活動性、體驗性是課堂中不可或缺的,既要滿足個體的發展需要,也要注重整體的思想導行。以二年級下冊第二單元“我們好好玩”為例。

(一)單向體驗,梯度化推進

每一個學生都是獨立的個體,尊重學生的獨特體驗和感受,累積他們在活動中獲得的點滴感知,鼓勵他們破解實踐中遇到的難題,才能讓他們不斷地挑戰自我、完善自我,為更好地發展而努力。

學生的自我發展從初級的梳理到最后的嘗試,是從靜態到動態的過程,也是他們從表象到深入的過程,讓他們能夠愛玩、會玩。

(二)雙重體驗,探秘型共享

每一次的活動,學生的體驗都是多樣、多向、多層的,所以在整個過程中,可以是多次的體驗,從失敗到成功;可以是多向的,從不同角度,引導學生在不斷地嘗試中獲得不一樣的體驗。

很多的游戲都是在創意中有了不一樣的趣味,你是否也有這樣的創意玩法呢?請你試著給你的創意游戲寫個說明書吧。

學生的說明書經歷了多次的修改,在同伴的嘗試中反復修改不明確的地方,讓說明更清楚。

(三)團隊體驗,多向式碰撞

團隊活動考驗的是學生的合作力和競爭力、以及相互之間的協調力,在這樣的思考之下,讓學生適應團隊生活,解決團隊生活中的一系列的問題。

在這一節課中,我們從家人、同學的口中知道了那么多有趣又好玩的游戲,你們是否想要玩一玩呢?那就趕快組成小組,拿著“游戲說明書”,開始游戲吧!

活動要求:

1. 仔細閱讀“游戲說明書”。

2. 輪流安排參與活動。

3. 相互說一說游戲中的奧秘,有沒有創意的玩法。

對于現在的學生而言,團隊游戲已經是十分陌生的形式,所以,傳統游戲能夠點燃學生的興趣,激發他們的創意。

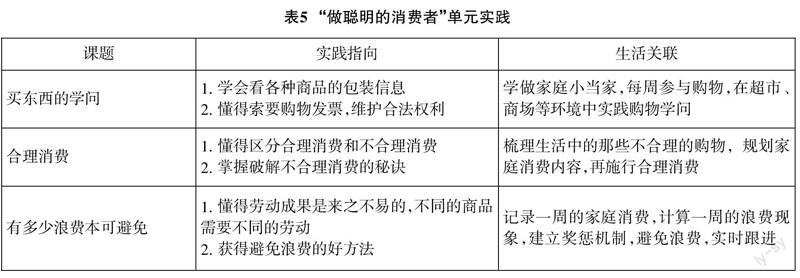

三、塑行:“大單元”場域精準通融,兼容“三維空間”,追尋活動價值

生活是最大最深的課堂,學生的學習過程通融了過去、現在和未來,既是道德與法治課堂,又將其融合于其他課堂之中。不僅如此,學生的活動場域也可以打開校園之門,打開家庭之門,成為一個可以無限延伸的活動場域。以四年級下冊第四單元“做聰明的消費者”為例。

(一)生活空間,一體化勾連

學生的生活空間中最大的范圍就是學校和家庭。但是,學生在學校和家庭生活中的場景還不是最社會化的生活狀態。在這樣的意識之下,我們需要做到的是將他們的實踐范圍擴大,讓他們有足夠的空間去探索。

通過一周的設計,讓學生擴展生活空間,不再局限于課堂教學之中,讓學生走入社會,在社會生活中將知識和實踐結合起來。唯有這樣,才能讓知識“活”起來,才能在實踐中不斷地充實知識。

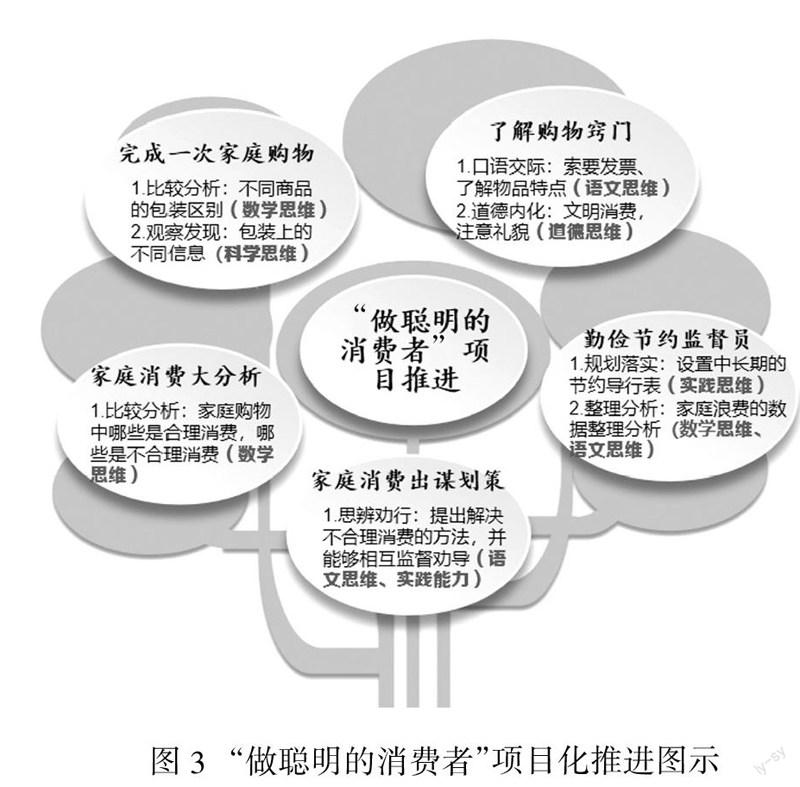

(二)學科空間,項目化推進

學習是一個一體化的過程,是一個看似相互獨立、實則相互融合的過程,道德與法治教育的本身就是以書本為載體,融入于其他課程之中的。所以,在實踐的歷程中,需要與其他學科相互配合,以項目化的形式推進。

買東西的學問,既涉及到數學上的購物計算和數學思辨能力,又涉及到語文中的口語交際、與人溝通的能力,以及科學中的觀察比較能力等等。學生在活動中展現出綜合實力,這是道德與法治課程導行的最終目標,讓學生從生活中來,最終回歸于生活。

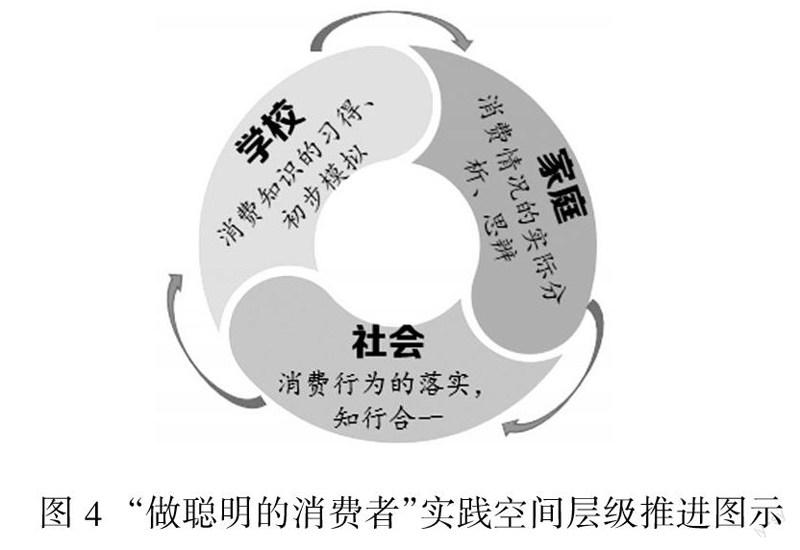

(三)實踐空間,層級化打開

《課標》中提出“建立校內與校外相結合的育人機制,引導學生走出課堂,走出校園,積極參與社會實踐活動。”這也從另一個層面中說明我們應該堅持從活動上、從心理上打開學生的認識空間,給予他們更多樣、更豐富、更有層次性的實踐活動,從而滿足不同學生的個性化發展需求。

在實踐活動中,除了教師的主導作用之外,也體現出學生的主體作用,家長、社會都成為學生活動的助推力,幫助他們在認知和行為上成為一個循環提升的整體,也為后期可持續評價方式的融入奠定基礎。

美國新行為主義創始人之一的Skinne認為,人的行為主要是由操作性反射構成的,通過不斷地強化去改變自身、他人的反應。這和道德與法治中通過實踐去改變和強化認知的過程是一致的,借助數據分析,基于學生更多指向性的個性體驗,從而實現個體和群體的同步發展。