自然遺產完整性評估的發展、困境與挑戰

陳雪琦,宋 峰

(北京大學城市與環境學院,北京 100871)

近年來,關于世界遺產完整性的問題一直是世界遺產中心和咨詢機構保護管理與評估工作的核心關注。在2021年第44屆世界遺產大會上,委員會就坦桑尼亞的自然遺產“塞盧斯禁獵區”是否從《世界遺產名錄》中除名展開了激烈討論,爭論的焦點在于遺產地的完整性是否受到了損失。在本屆大會上,對于瀕危項目薩隆加國家公園、申報項目韓國灘涂、擴展項目喀爾巴阡山脈原始山毛櫸林等多處自然遺產,也進行了有關“完整性”的類似討論,引起了多方關注。事實上,自然遺產完整性的爭論主要體現在世界遺產委員會與世界遺產中心、咨詢機構間意見上的差異與認知上的區別。如何科學地評估自然遺產的完整性,是否以遺產地規模、要素組合或生態完整性等定量指標為直接依據?在當前世界遺產完整性保護的大原則下,如何取舍保護與發展?是這一問題背后的根本性矛盾。完整性作為一個相對模糊的概念,以世界遺產中心為代表的官方機構并沒有為其提供明確的應用程序。在研究領域中,當前學界的普遍共識在于:對于完整性的認知應采用過程的、多學科的綜合視角,而非基于純粹的歷史認識[1];因而,完整性指向的是遺產資源的保存狀態,以及隨時間推移,遺產價值和演化進程的一致性[2]。作為回應,近年來世界遺產中心與咨詢機構、廣大專家學者在研究與實踐領域進行了許多探索,但整體上仍“雷聲大雨點小”,以文化遺產的視覺完整性、官方表述的演變歷程等內容為主[3-5],未能解決有關完整性方面的根本性問題,導致當下在實際操作中對“完整性”概念產生了一些誤讀。本文通過對本屆大會上自然遺產完整性問題討論的回顧,對完整性概念進行溯源、梳理與辨析,以更好地認知與保護世界自然遺產的完整性。

1 世界遺產“完整性”概念的回溯

1.1 《保護世界文化和自然遺產公約》以前

有關遺產完整性的提及,最早可見于1964年通過的《威尼斯憲章》(《國際古跡保護與修復憲章》),包括“古跡的保護包含著對一定規模環境的保護”“古跡不能與其所見證的歷史和其產生的環境分離”“古跡遺址必須成為專門照管對象,以保護其完整性”等有關論述[6]。可見:“完整性”概念的出現主要是針對文化遺產中的文物古跡類型,對于完整性的具體定義與評價標準沒有明確表述。1967年的《內羅畢建議》(《關于歷史地區的保護及其當代作用的建議》),將完整性概念的適用范圍擴展到“包含考古和古生物遺址的任何建筑群、結構和空曠地”,如史前遺址、歷史城鎮、傳統村落等,周邊環境包括與之相關的“動態、靜態方法的、自然或人工環境”[7],在物質環境完整的基礎上,進一步疊加了經濟、社會等方面的影響[8]。

1.2 《操作指南》中“完整性”概念發展回溯

在世界遺產領域,有關完整性的評估最早是在自然遺產中出現的概念。1972年的《保護世界文化和自然遺產公約》(以下簡稱《公約》)中并沒有關于完整性的表述。1977年第一版《操作指南》,提出針對世界遺產的評估,自然遺產需至少符合4條突出普遍價值評價標準之一并滿足完整性要求,同時針對每條評價標準均提出了相應的完整性要求[9]。至此,自然遺產與完整性、文化遺產與真實性有了對應關系。

1988年《操作指南》修訂,在原有針對4條自然遺產提出的完整性要求的基礎上,進一步增添了對于遺產地保護管理狀況的關注,提出“提名地應當包含充分長期的立法、監管和機構保護……準備一個管理規劃加以貫徹保證區域自然價值的完整性”[10]。在此后連續多次《操作指南》的修訂過程中,均在完整性定義中逐漸加強了對于保護管理狀況的關注[11]。與此同時,這一時期還表達了邊界劃定之于遺產地完整性保護的重要意義,對于完整性概念的認知開始由相對的、主觀化評定,走向系統化、多元化認知,對于自然遺產的保護管理工作有了有效支撐與參考方案。

隨著世界遺產自然與文化要素的隔閡日益受到關注,將完整性廣泛應用于自然與文化遺產評估的趨勢愈發明顯。1992年文化景觀作為文化遺產的特殊類型出現后,完整性標準開始逐漸介入文化遺產的評估工作中,開始論及文化景觀的組成部分。1996年在法國召開的“世界自然遺產提名地主要評價原則和標準專家會議”、1998年在荷蘭召開的“世界遺產全球戰略自然和文化專家會議”,對世界遺產完整性評判標準進行了深入探討,并提出在真實性評估的基礎上將完整性運用到文化遺產評估中[12]。經過世界遺產中心及咨詢機構多次會議探討,上述變化趨勢在2005年《操作指南》修訂中得以最終呈現,保護管理狀況從完整性要求中獨立出來,成為突出普遍價值(OUV)的3大支柱之一。保護管理工作成為獨立章節后,完整性概念、評估與標準體系已初步形成,文化遺產和自然遺產的認定均需滿足完整性原則。《操作指南》提出“完整性用來衡量自然和/或文化遺產及其特征的整體性(wholeness)和無缺憾性(intactness)”(第88條),并針對自然和文化遺產分別提出了完整性要求。評估需要包括以下3個維度:①所有表現其突出普遍價值的必要因素;②面積足夠大,確保能完整地代表體現遺產價值的特色和過程;③受到發展的負面影響和/或缺乏維護[13]。

此后盡管針對完整性問題有較多討論與研究,《操作指南》中有關完整性的表述沒有進行大幅調整和變化,一直沿用至今。

從1977年完整性概念在世界遺產領域出現伊始,與本屆大會修訂后2021版《操作指南》中對自然遺產的4條突出普遍價值評價標準與其完整性要求進行歸納,結果如表1所示[9,14]。

表1 《操作指南》中突出普遍價值評價標準與相應的完整性要求對比

與突出普遍價值評價標準的屢次修訂相比,完整性要求自1977年設立以來變化較小。標準(viii)的完整性要求在措辭上完全沒有改變;標準(ix)(x)僅在原有對于遺產地規模、涵蓋要素的基礎上,結合標準表述與現有認識,對所包含的要素特征進行了限制性描述;僅針對標準(vii)的完整性要求有較大幅度的修訂,關注重點從物種延續性的生態要素轉向保持遺產美景的關鍵區域。

整體上看,世界遺產中心和咨詢機構對于完整性要求的粗略修訂,難以對突出普遍價值評價標準的修訂構成回應,導致對OUV的深入理解難以在具體的操作和保護管理層面加以落實。已有關于完整性的修訂,也尚且停留在主觀、定性化的描述上,多使用“關鍵地區(essential area)”“必要要素(necessary elements)”“重要過程(key process)”等模棱兩可的詞匯。如何定義所謂的“必要”和“關鍵”,世界遺產中心和咨詢機構為代表的官方機構未能加以進一步解釋和描述,導致對于完整性的評估過程缺乏具體認識,加劇了世界遺產領域對于完整性問題的爭論。

2 世界遺產中心和咨詢機構有關研究

在世界遺產大會之外,有關完整性問題在多次國際學術和工作會議中有過討論,世界遺產中心與咨詢機構也頒布了一系列文件,以對完整性要求加以細化,回應國際社會的相關研究和實踐成果。整體上看,相關討論在2005年對《操作指南》有關完整性要求的大幅修訂前后最為集中。由于自然遺產完整性要求的相對穩定性,文化遺產特別是文化景觀類遺產完整性評估的操作程序獲得了更多關注,在學術界有較多探討,有關認識與學術研究成果較為豐富;與之相比,自然遺產在較長一段時間內處于“原地踏步”狀態,相關討論多是在綜合性遺產會議上進行,基本沒有專題性研討或學術成果的出現。隨著幾年來保護與發展間矛盾的日益突出,自然災害與氣候變化形勢的日益嚴峻,自然遺產完整性問題開始凸顯,如何評估自然遺產完整性的損失逐漸受到了世界遺產委員會的關注,然而當前尚未有專題性成果出臺。

從有關機構的參與情況上看,多數研究與國際會議主要由世界遺產中心和ICOMOS、ICCROM2大咨詢機構主導,這與文化遺產相關學術成果較多相符;與此同時,IUCN以及自然遺產相關的非政府組織,在多次會議中均受邀出席并參與了成果的編制出版過程,卻缺乏主導性工作,體現為這一時期對于自然遺產完整性認識的缺乏。

2.1 世界遺產資源系列手冊

面對世界遺產日益全面、復雜的申報要求,世界遺產中心在2011年出版了《世界遺產申報籌備》,作為世界遺產資源系列手冊的一部分,從技術層面上為《操作指南》內容提供必要補充。針對要求逐漸明晰了完整性審查程序,該手冊對完整性問題進行了深入闡釋。

其中,完整性概念被進一步細化為“整體性”“無缺憾性”“不受威脅”3個維度:整體性指“遺產中包含所有必要的屬性”;無缺憾性指“所有必要屬性仍舊存在,即沒有任何屬性消失,受到破壞或出現衰退”;不受威脅則指“任何特征都不受發展、退化或被忽視的威脅”。可見:整體性主要指向遺產地的邊界劃定和提名申報程序;無缺憾性和不受威脅則反映在后續的保護狀況報告和評估工作中,主要針對遺產地發展、退化或受到破壞的情況。在具體的評估過程中,自然遺產涉及的問題如表2所示,在申報材料中需一一給予回應[15]。盡管與《操作指南》相比,其對完整性評估的對象、遭受負面影響的形式進行了規定,得以對評估流程加以明晰,但沒有將其與自然遺產的4條OUV標準相對應,因而在實操層面難以落實。針對自然遺產,該手冊特別強調要關注物理或生態進程的完整性、自然性以及自然系統的完整性。可見,對于完整性特征的描述開始由要素單體轉向系統性、整體性保護,體現出對于過程的強調和自然遺產認知的深入。

表2 自然遺產完整性評估涉及問題

針對邊界劃定與完整性問題,該手冊進一步對遺產地內的人類活動表達了許可性與適宜性,只要其是“可持續性的并與遺產價值相協調”,但需在申報材料中對人類或其他因素對遺產現狀產生的影響進行批判性評估,作為物種演化趨勢或生態系統完整性數據的補充,為后續完整性評估和持續監測工作提供基礎性資料。

在涉及自然遺產的其他2部世界遺產資源系列手冊《世界自然遺產管理》 《世界遺產災害風險管理》中,自然遺產的完整性問題也多有提及,并將其置于管理與災害風險應對的重要對象,管理與風險緩解措施均以保護完整性為前提。但針對具體評估標準、管理原則、監測程序等方面沒有更進一步的說明,而大多是強調完整性重要意義的泛泛而談;僅針對自然遺產的災后風險應對,提出要特別關注生境退化和非法狩獵對遺產地完整性和OUV的損失。

2.2 與自然遺產完整性相關的代表性研究成果

早在1996年法國召開的“世界自然遺產提名地主要評價原則和標準專家會議”上,與會代表就對自然遺產的完整性問題進行了討論,提出自然遺產的完整性應包括視覺完整、結構完整、功能完整3個方面。黎巴嫩認為:當下自然遺產完整性條件的應用過于嚴格,需對規模很大的遺產地完整性問題進行特殊考慮,并呼吁IUCN制定更為客觀的評估標準[16]。

實際上,2000年津巴布韋舉辦的“基于非洲文脈的真實性完整性會議”便意識到了自然遺產完整性問題同可持續發展間的矛盾。非洲地區自然與文化的緊密聯系,使得對于完整性的理解應建立在文化景觀概念的基礎上,學者建議應將當地社區同其所處的生態系統共同視為完整性的組成要素,并將完整性概念擴展至“一個由擁有土地的社區管理資源的機制”。來自IUCN的參會代表也承認了非洲完整性概念同《公約》的差別,應從資源管理與維系的視角出發,將多元價值包含在完整性要素中。經會議討論,自然遺產的完整性被概括為“功能性、結構性與可視化”3大特點,以不同組成部分之間的相互關系為重點,指向具體的管理實踐過程[17]。會議還在此基礎上對《操作指南》中完整性章節提出了修改建議,但最終未在世界遺產委員會上通過。

ICOMOS在2005年墨西哥召開的“關于美洲世界遺產的真實性完整性會議”基礎上,整理形成了《關于美洲世界遺產的真實性和完整性的全新觀點》,IUCN也受邀參加了此次會議。會議認為:完整性定義對于遺產邊界及場所意義的界定有著至關重要的作用,完整性可看作是“各種元素或特征與它們所構成的整體之間的相互關系”,并將其歸納為社會功能完整性、歷史-結構完整性、視覺/美學完整性3個維度[18]。從這一時期的社會背景和遺產領域的有關動向上看,這一認知具有明顯的文化遺產傾向,除了將2000年津巴布韋會議確定的自然遺產完整性“關系論”擴展至文化遺產領域外,對于完整性3個維度的拆解也是在文化遺產的視野下進行的,幾乎沒有考慮自然要素及過程性。

2007年在西班牙召開的“世界遺產文化景觀真實性和完整性國際專家研討會”,會議主要圍繞文化景觀在提名程序、技術審查評估、遺產地管理監測等環節的真實性與完整性標準,對于自然遺產的完整性問題也進行了一定關照。會議認為:與真實性相比,完整性評估更適合用于遺產地的監測與管理,判斷同突出普遍價值相背離的程度,應該據此確定自然遺產在完整性方面可接受、不對遺產地OUV構成直接影響的變化限度,但并沒有提出具體的限度標準,后續提出的《操作指南》修訂建議也未被世界遺產委員會所采納[19]。

整體上看,20世紀90年代就存在自然遺產完整性標準的討論,如何處理完整性與遺產地內人類活動的關系已成為締約國的主要關切。特別是在非歐洲國家,人與自然和諧共生、自然與文化相互交融的特點使得自然遺產完整性問題更加突出。但在世界遺產委員會層面,這一時期未能形成協商一致的操作成果,有關自然遺產完整性的認識也僅停留在了學術認知層面。而隨著文化遺產突出普遍價值評價中完整性標準的介入,上述問題也被擱置下來。如何對完整性開展科學評估、完整性可接受的變化限度有多大,成為自然遺產和文化遺產共同關注的主要問題。

2.3 世界遺產系列出版物

世界遺產系列出版物是世界遺產中心出版的、以世界遺產為主題的系列出版物,包括相關研究成果、會議工作坊報告以及操作手冊等內容,截至2021年年底,共出版45期。其中,有7期內容涉及遺產完整性問題,具體同自然遺產完整性相關的有4期,除對非洲地區自然遺產完整性評估結果外,主要涉及生態完整性評估、氣候變化對遺產完整性影響評估2大管理評估程序。

作為世界遺產中心與IUCN共同編寫的出版物,第23期以自然遺產管理成效評估為題,其中生態完整性作為自然遺產的重要評估工具,直接指向完整性問題。評估內容包括關鍵生境、規模、外部交換、連通性4項內容。關鍵生境旨在強調在劃定遺產區邊界時,應將關鍵物種在環境極端期以及季節性活動范圍考慮在內。規模不再以面積的大小為唯一判斷標準,文件雖對緩沖區的意義進行了強調,但同時也提出若周邊土地利用兼容且景觀特征穩定,為保護稀有物種也可以劃定一些面積較小的遺產地。外部交換指遺產地受外部因素影響的程度,具體取決于邊界、性質和周邊土地管理3個方面,需對其加以綜合性的環境影響評價。連通性指代原生植被斑塊間的連續連接或“走廊”,又指景觀的總體“滲透性”(組成部分距離較近且中間沒有阻隔要素)。對于連通性的判斷,需綜合考慮不同物種間差異化的遷徙過程與行為方式、生態廊道自身的性質和可達性,而非僅僅關注OUV所涉及的關鍵物種[20]。可見:與《操作指南》相比,對于生態完整性的衡量呈現出極大程度的復雜性,絕對化的指標和數值不再是直接依據,而是在此基礎上疊加了多方考量因素,變得更為科學,但與此同時強制性也在隨之降低。

第22期和第37期主要討論了氣候變化對遺產完整性的影響,一方面強調了緩沖區設置和恰當的保護管理戰略對緩解氣候變化影響的重要意義;另一方面從影響要素的角度,對完整性評估過程中可能涉及的評估對象進行了羅列與說明,具體評估內容如表3所示[21-22]。盡管評估以氣候變化為主要對象,但從中可以看到以世界遺產中心為代表的官方機構對自然遺產完整性評估的認識,并第一次從官方報告角度對《操作指南》中確定的完整性要求進行了具體對象的細化。從評估對象上看,可以大體歸納為4類:①組成部分主要指向遺產要素的減少或消失,包括生物多樣性以及遺產地內的點、線、面狀要素;②規模主要指向邊界和遺產地的完整性,包括景觀連通度、關鍵區域和路線的缺失或破壞;③生態系統主要指向生物生態過程與生態關系,即對于系統性、整體性視角的強調;④特征轉換則主要指向遺產地原有自然景觀格局和土地利用性質的轉換,包括植被格局變化、河流改道、人類活動影響等能夠使用衛星影像圖加以辨別的問題。從影響因素上看,又可分為自然和人為因素2大類,分別指向對于自然遺產不同的作用過程與機制,進而在完整性層面加以體現。

表3 氣候變化對自然遺產完整性影響的評估內容

整體上看,進入21世紀后,隨著文化遺產取代自然遺產在完整性問題上獲得了更多關注,上述研究與文件的出臺是與近年來遺產領域文化向自然的關注轉向同步而行的,伴隨著對于氣候變化、生物多樣性等當下國際社會熱點問題而出現。因而這一時期自然遺產完整性的評估,也具有較明顯的國際熱點趨勢,以生態系統和生態過程為主要關注與研究對象,故上述完整性評估方法主要涉及突出普遍價值標準(ix)(x)。事實上,這些研究成果往往直接從熱點問題出發,又直接指向自然遺產的管理過程,是獨立于《操作指南》中的完整性要求而出現的,兩者之間缺乏關聯性與指導關系,且上述評估方法將涉及自然遺產的突出普遍價值評價標準、組成單元與影響因素進行了重新地拆分組合,也難以在提名—評估—保護管理—監測的全過程中加以落實。因而當下自然遺產的完整性研究同世界遺產委員會的操作程序是脫節的。

3 涉及自然遺產完整性討論的案例

在2021年第44屆世界遺產大會上,涉及自然遺產完整性的討論主要集中于“7A 瀕危世界遺產保護狀況報告”“7B 世界遺產保護狀況報告”“8B 世界遺產提名”3項議程。其中,爭議重點涉及瀕危遺產保護狀況報告、世界遺產列入《瀕危世界遺產名錄》、從《世界遺產名錄》中除名的自然遺產項目。而無論是列入《瀕危世界遺產名錄》的標準,還是對于自然遺產完整性的評價機制,盡管在《操作指南》層面有少部分修訂,但在實際操作中仍然體現為原有保護管理理念的應用。而正是這種關乎完整性討論的“模糊地帶”,給予了委員會、締約國與咨詢機構間磋商的可能,使得部分突出普遍價值受到嚴重損害的遺產地獲得了某種意義上的“豁免權”;也使得部分遺產地因保護與發展之間的矛盾,突破《公約》保護要求在遺產地內“非法”開展建設活動。基于上述特點,本文對本屆大會上涉及“完整性”這一模糊地帶的項目進行了梳理歸納,對完整性的威脅因素、與會代表發言、決議情況等進行分析,共涉及12處有關項目。

3.1 涉及完整性討論的項目概況

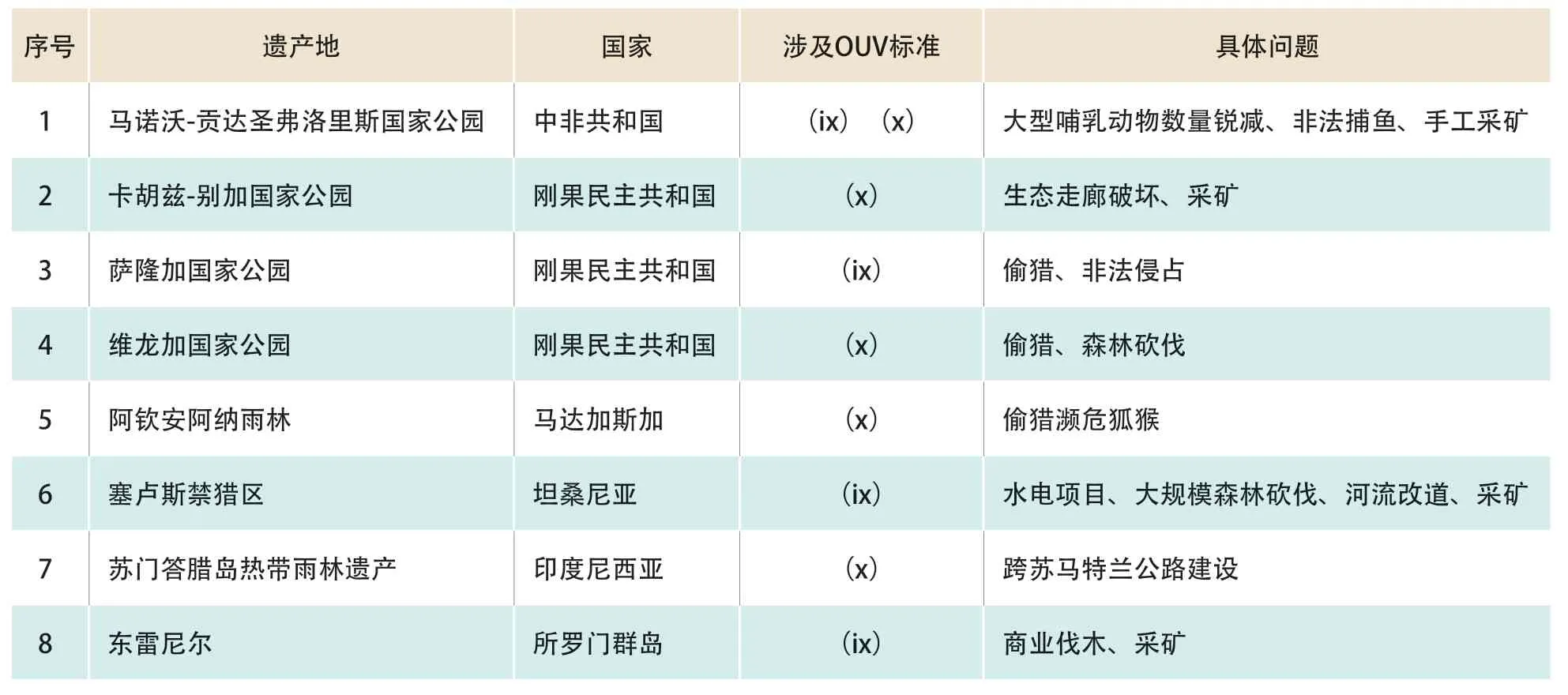

3.1.1 瀕危世界遺產項目

在本屆會議上,針對《瀕危世界遺產名錄》中18處自然遺產地提交的保護狀況報告及說明性材料,世界遺產中心和IUCN在評估報告中對其中8處自然遺產地的完整性狀況表示了關注(表4)[23]。這一數量較2018年世界遺產大會(麥納麥)(17處自然遺產中僅3處評估報告提及有完整性)、2019年世界遺產大會(巴庫)(16處自然遺產中有6處完整性表述)提升明顯,遺產完整性問題已逐漸成為影響自然遺產突出普遍價值的重要因素。從完整性問題影響的突出普遍價值評價標準看,主要涉及標準(ix)(x),分別存在于4處、5處自然遺產地;而對于標準(vii)(viii)的評估,少有從完整性角度進行的討論,更多是對OUV負面影響的直接表述。究其原因在于:標準(ix)(x)關系到地質生態過程、生物多樣性2方面因素,當前已有較為全面的生態完整性研究成果,因而能夠對上述2項標準對應的完整性問題在規模、數量等方面給予完整性不足的結論。從完整性問題涉及的具體影響看,主要集中在人類活動造成的完整性損失,包括偷獵、采礦、森林砍伐、基礎設施建設等,可見:當地社區的生產生活發展是對當下自然遺產完整性的主要威脅,而這類影響也恰恰是最容易被監測和評估的影響類型,同樣對完整性討論涉及的OUV標準存在一定貢獻。

表4 涉及完整性討論的瀕危自然遺產項目

位于剛果的薩隆加國家公園和坦桑尼亞的塞盧斯禁獵區進行了上會討論。委員會肯定了薩隆加國家公園針對遺產完整性所采取的系列保護管理措施,使偷獵和非法侵占情況得到了大幅緩解,取得了良好成效,于本屆會議成功脫離《瀕危世界遺產名錄》。而經過較長一段時間的磋商,委員會認為塞盧斯禁獵區的突出普遍價值沒有受到水電項目等人類活動的影響,IUCN對遺產完整性問題的指控不成立,最終否決了咨詢機構將該項目除名的決議。

3.1.2 擬列入《瀕危世界遺產名錄》的項目

本屆大會對3處自然遺產和1處自然與文化雙遺產列為瀕危的決議進行了討論,盡管世界遺產中心和咨詢機構建議將上述4項列入《瀕危世界遺產名錄》,但經委員會討論,均暫時保留在《世界遺產名錄》中。其中,在W-阿爾利-彭賈里保護區和奧赫里德地區的自然和文化遺產2處遺產地的評估報告中,世界遺產中心和咨詢機構對完整性問題表達了關切[24]。

從完整性問題涉及的具體影響類型看,根本性因素仍是人類活動造成的負面影響。但由于2處遺產地社會背景上的巨大區別,導致影響機制存在較大差別。W-阿爾利-彭賈里保護區內的非法活動,是由于區域不安全局勢致使保護管理人員大量撤出形成的,導致偷獵、季節性放牧等現象在遺產地內普遍存在,對生態過程與生態格局的完整性造成了影響,是否危及生物多樣性則有待進一步反應性監測結果,因而主要涉及標準(ix)所對應的完整性要求。奧赫里德地區的自然和文化遺產則是因旅游業的快速發展,旅游開發項目、鐵路等大型建設和基礎設施項目,使景觀格局和城市結構發生了重大變化,因而完整性損失主要來自海岸景觀的變化和建設本身對于海岸環境的影響,同景觀整體的視覺完整性是直接相關的,又由于其自然與文化雙遺產屬性而與標準(vii)相關聯。

相對而言,上述2處遺產地完整性的損害在很大程度上與當地特殊的社會經濟背景相關,奧赫里德地區的自然和文化遺產項目更涉及有關文化遺產、文化景觀類遺產完整性問題的討論,在當下的完整性討論中具有較大的特殊性。

3.1.3 擬列入《世界遺產名錄》的項目

在本屆大會的申報提名類項目審議中,世界遺產中心和咨詢機構對2處自然遺產項目的完整性問題表達了關切,認為當前的申報文件忽略了完整性要求及滿足突出普遍價值的其他潛在區域,分別是韓國灘涂與喀爾巴阡山脈和歐洲其他地區的古老和原始的山毛櫸森林(表5)[25]。其中,韓國灘涂作為申報項目欲以標準(viii)(ix)(x)列入,但IUCN因提名地規模較小、水鳥多樣性不足、沿岸開發等多方面因素,認為3項標準的完整性要求均不滿足;歐洲跨國山毛櫸森林作為第三次擴展項目,評估認為在新提名的27處組成部分中,有13處不符合完整性要求,主要原因在于:提名地的森林規模較小,不能與列入部分形成生態聯通系統與自然生態過程的統一體,且提名地周邊的基礎設施建設等大型項目是生境破碎化和小氣候改變的主要原因。

表5 涉及完整性討論的提名自然遺產項目

經委員會審議,上述2處自然遺產項目最終均列入《世界遺產名錄》,其中韓國灘涂僅以標準(x)列入。可以看出,與瀕危相關議題所涉及的完整性問題所不同,提名項目中遺產地規模成了世界遺產中心和咨詢機構的主要關切。原因在于:隨著自然遺產保護與發展間的矛盾對遺產地完整性的影響愈加顯著,為了給當下和后續發展預留建設空間,締約國往往會將遺產地與緩沖區的面積盡量劃小,以將潛在的建設項目選址排除在外,體現為締約國與世界遺產委員會間的多方博弈過程。

3.2 塞盧斯禁獵區

塞盧斯禁獵區(Selous Game Reserve)因遺產地內偷獵導致大象數量的急劇下降,于2014年被列入《瀕危世界遺產名錄》。2018年,委員會又將因水電項目進行的大規模采伐添加為列入《瀕危世界遺產名錄》的理由。世界遺產中心和IUCN評估認為:朱利葉斯尼雷爾水電項目(Julius Nyerere Hydropower Project,JNHPP)是對遺產地影響最大的因素:12.5萬hm2的林地會被水庫所取代,周邊還配建有發電站、交通和輸電基礎設施等有關項目,給自然植被、景觀和下游洪泛區生態系統帶來了巨大變化;而現有和計劃中的采礦和公路項目,還將進一步影響塞盧斯生態系統的生態完整性。因標準(ix)下生態和生物過程完整性不可逆轉的損害,IUCN建議該項目除名[23]。

針對這一項目涉及的完整性問題,委員會對有關完整性評價標準和除名程序進行了激烈爭論。盡管IUCN在評估中使用數據和衛星影像等資料,對標準(ix)的完整性損失提供了數據佐證,但由于長期以來完整性評價標準可信度、科學性的缺乏,委員會從多個方面進行了回應。21個委員國中,17個委員國對此項目發表了觀點,除挪威代表團支持世界遺產中心和咨詢機構的決議外,其余代表團均表達了反對意見。

以尼日利亞、烏干達、埃塞俄比亞、中國、沙特阿拉伯、匈牙利為代表的委員國提出,涉及12.5萬hm2的水電項目僅占遺產地512萬hm2的1.8%,對于剩余98.2%的關鍵區域來說,對于OUV的影響是微乎其微的;澳大利亞、南非、巴西等國從塞盧斯禁獵區是全球規模最大的保護區的角度,也支持了委員國的前述觀點。尼日利亞、中國、南非、阿曼等國的代表從生物多樣性視角,強調2018—2021年航空觀測的數據顯示:遺產區內沒有出現象群數量受損的情況,咨詢機構對于完整性的指控不成立;建議將該遺產地列入《瀕危世界遺產名錄》的主要原因,認為應當贊賞締約國做出的努力,不同意因此將其除名的決定。在IUCN對上述問題作出回應,堅持強調已有評估結果以保護遺產地突出普遍價值和完整性后,埃塞俄比亞、烏干達、馬里等非洲委員國指出:不能孤立地看待自然遺產完整性的問題,需要將其同可持續發展、氣候變化等事件相關聯;讓非洲國家在保護遺產的同時維持貧困是不公平的,需要加強全球合作強調大國責任。危地馬拉、中國等發展中國家對上述觀點也表示了肯定。

3.3 韓國灘涂

韓國灘涂(Getbol,Korean Tidal Flats)為2019年中國黃(渤)海候鳥棲息地列入《世界遺產名錄》決議中的建議申報項目,因其同中國的候鳥棲息地在同一遷飛路線上而提名。IUCN評估認為:提名地的完整性在整體性和無缺憾性2方面均存在重大缺陷。在整體性方面,提名地只是相對完整的妥協的小區域,對候鳥具有國際重要性的幾個潮灘及其腹地、多個瀕危物種的重要棲息地和繁殖地沒有被包括在內,不僅難以體現生物多樣性價值,也缺乏足夠的規模來涵蓋完整的潮間帶泥灘系統;在無缺憾性方面,許多地區受到大規模土地開墾的影響,31%的海岸線已變成堤壩,填海工程也改變了原有的岸線結構,使得提名地被城市、工業、農業景觀所包圍。因不滿足標準(viii)(ix)(x)相應的完整性要求,IUCN做出了重報的建議[25]。

針對這一提名項目的完整性問題,世界遺產中心和咨詢機構在本屆會議前進行了大量前期調查工作。本屆會議上,委員會也對韓國灘涂的完整性進行了討論,主要集中在生物多樣性相關的完整性定義上。其中,如何定義提名地是遷飛區內候鳥最多的棲息地是主要關切。17個委員國對此項目發表了觀點,除危地馬拉支持原來的決議操作以遵循《操作指南》外,其他委員國一致對標準(x)及其完整性要求表達了贊同。

吉爾吉斯斯坦、烏干達、沙特阿拉伯等國代表從候鳥多樣性角度出發,對提名地的候鳥種類、瀕危鳥種、候鳥數量等指標進行了陳述,強調其是很多瀕危和特有物種的重要棲息地,對于很多瀕危鳥類而言具有重要的完整性意義。巴西指出90%的鳥類棲息地已包括在申報區域中,締約國可以通過后續的邊界修改加以補充完善。澳大利亞、泰國、中國作為東亞-澳大利亞候鳥遷飛路線上的委員國,贊賞了締約國通過合作伙伴和國際合作開展的系列保護管理工作,指出該遺產地的列入對于提升整個系列遺產完整性具有重要意義;俄羅斯、阿曼、巴西、尼日利亞等委員國也從遷飛路線角度對提名地完整性表達了支持。與此同時,也注意到部分委員國對作為OUV3大支柱之一的完整性認知不足,在討論過程中“避重就輕”對完整性問題進行了回避,僅從保護瀕危候鳥重要性的角度,對列入的修正案表達了支持,如埃塞俄比亞、波黑、南非等國。在討論的最后,委員會要求締約國在2025年第48屆世界遺產大會上提交二期申報項目,以符合突出普遍價值的完整性要求。

4 自然遺產完整性評估的主要爭議

4.1 對于遺產規模的理解

從本屆大會上看,自然遺產規模對完整性的影響主要集中于以下2個問題:①遺產地多大規模、多大程度的改變算是對完整性和突出普遍價值造成顯著損害?②如何定義包含所有重要要素的遺產規模、如何定義涵蓋有完整生態地質過程?其中前者以塞盧斯禁獵區為代表,后者涉及韓國灘涂與歐洲山毛櫸森林2個列入項目的討論。

根據《操作指南》第88條,在進行遺產完整性評估審查時,涉及遺產規模的唯一表述為“面積足夠大”[14],并沒有對遺產本身的規模大小做出規定。也就是說,遺產的規模應服從于遺產完整性,只要能完全體現反映遺產突出普遍價值的重要特征和過程即可。從地理學對文化景觀概念的認知上看,凡是地表之上目之所見、手之所觸的人工地物都是景觀,世界上幾乎不存在沒有受到人類活動影響的區域。《操作指南》對于自然遺產完整性和邊界劃定問題也考慮到了這一特點,第90條中提出“包括傳統社會和當地社區在內的人類活動在自然區域內時有發生”[14],因而如果上述活動具有生態可持續性,是可以“同自然區域突出的普遍價值一致的”,即對于自然完整性要求不存在影響。

因此,世界遺產領域所謂的“完整性”,指的是給予遺產突出普遍價值的“相對完整性”,而非無限制的完整性,需將遺產地保護與社會經濟發展之間的協調納入考量范圍。締約國有必要按照《公約》要求,在承諾的范圍(遺產地和緩沖區)內采取一系列有效措施,以保護自然遺產的相對完整性;但與此同時,經濟發展和對民生問題的考慮也是締約國必然會關注的現實問題。因而,參照國際慣例和其他締約國的普遍做法,在不影響遺產相對完整性的前提下,在《公約》范圍以外的地區開展適當的可持續性社會經濟活動,是普遍被國際社會接受的折中做法。一方面可以保證當地社區的社會發展權;另一方面也能夠指導遺產的提名申報程序,避免因多方考量將遺產區劃得過小而造成生態空間破碎化。在相對完整性的評估程序上,不應以比例或面積等定量的指標化數據為唯一評判標準,綜合對遺產地內的傳統社會和當地社區活動加以評估,而應以可持續性為“相對完整性”的評判標準。

4.2 對于區域生態系統的影響

本屆大會從區域生態系統對完整性影響進行的討論,主要涉及生物多樣性與景觀連通度2方面問題。前者主要涉及因偷獵導致標準(x)完整性的損失,例如阿欽安阿納雨林以及韓國灘涂遺產區的劃定;后者則多指因基礎設施建設導致的生態走廊與關鍵區域的破壞,以卡胡茲-別加國家公園為代表。從影響因素上看,焦點爭議停留在如何從生態系統與生態過程的角度,對建設項目進行環境影響評估。

針對這一問題,世界遺產委員會的完整性評估和說明以定量描述為主,包括對于瀕危物種數量及種群數目的監測與縱向對比;對不同時期的衛星影像進行對比,對景觀破碎區加以識別。根據《操作指南》第94、95條,依據標準(ix)(x)申報的遺產,在完整性陳述中,需要包括“長期保護其內部生態系統和生物多樣性的重要過程”“最具多樣性的動植物特征的棲息地”[14]。也就是說,對于區域生態系統影響的評判,應以區域內的群落系統和完整棲息地要素為評判標準,而非是單一要素的定量衡量。從另一個角度上看,正是《操作指南》關于完整性要求的“模糊表述”,即使作為咨詢機構的ICUN也難以利用這一標準開展科學評估工作,使得在具體操作過程中轉而使用更易衡量的項目作為替代。

根據世界遺產系列出版物,針對標準(ix)(x)完整性問題的評估指向的是學術話語下“生態完整性”的概念,即從系統性、不同自然要素間關系的角度,對整個區域生態系統的形成演化過程加以評估,通過判斷其隨時間的變化過程對完整性的影響程度加以衡量。其中,生物多樣性指向生態完整性中關鍵生境、規模2個維度,生態廊道和景觀破碎化問題則與連通性維度直接相關。與當前絕大多數自然遺產地建立的生物監測相比,生態完整性評估能夠更為完整地反映區域生態系統與生物多樣性現狀。以常被監測的大型哺乳動物為例,由于其適應環境變化的能力較強,往往仍能夠在已經退化的生態系統中生存,因而對于生物多樣性的指示作用存在滯后效應,難以體現區域更脆弱的物種和生態系統全貌。因而,以某個關鍵或瀕危物種的種群數量來指代遺產完整性情況,實則是站不住腳的。

4.3 對于邊界調整的理解

完整性問題必然關聯到遺產邊界的劃定程序。根據《操作指南》第101條,自然遺產劃定的邊界應能夠“反映其成為世界遺產基本條件的棲息地、物種、過程或現象的空間要求”[14],即包含了能夠體現遺產突出普遍價值和完整性的全部要素。為更好地實現遺產地保護管理,2005年《操作指南》修訂中對邊界細微調整與重大改動的程序做出了規定,提出邊界修改應以改善遺產保存狀況、促進突出普遍價值為目標。

本屆大會上還存在一項因邊界微調引發的自然遺產完整性爭議,涉及擬列入《瀕危世界遺產名錄》的俄羅斯堪察加半島的火山項目。因遺產地內的一項旅游度假區建設計劃,締約國提交了邊界微調申請,欲切除部分遺產地以開展建設活動。IUCN以邊界調整范圍過大,且對遺產地的自然美和景觀價值造成了重要影響為由,給出了不批準邊界微調的評估建議,締約國隨后撤回了該項申請。

從完整性角度看,締約國申請進行邊界微調,旨在避免因度假區項目建設對遺產地內的自然景觀與生態系統造成負面影響;事實上,邊界調整本身已從組成部分角度對遺產屬性及完整性構成了根本性影響,因而締約國對于后續建設帶來的完整性問題根本不成立。而回顧世界遺產委員會審議的邊界微調申請,也鮮有將部分遺產地移出的成功案例。究其原因,一方面,締約國對于遺產完整性認識的缺乏,過分強調自然遺產完整性評估的有關標準,而忽視了完整性的根本內涵;另一方面,在當前有關完整性的操作程序中,鮮有對遺產地與緩沖區、周邊環境協調關系的有關論述與評估建議,評估對象僅針對承諾的遺產地范圍而忽視了“生態完整性”評估中的外部交換維度。

5 差異與共識:邁向自然遺產完整性的未來

從大會現場看,針對自然遺產完整性的討論,表面上是世界遺產中心、咨詢機構同委員會間的“各執一詞”:咨詢機構的評估邏輯及其對完整性概念的遵循和強調,使評估意見頗為“嚴厲”;而委員會對于完整性概念的寬泛理解以及多方數據的佐證,使得推翻評估意見中有關完整性的結論“有理有據”。事實上,經過對完整性概念的溯源和相關研究的回顧發現,上述差異并非只是雙方在完整性認識上的差異所致。對于自然遺產生態系統、生態過程等特點的認知,自完整性要求提出初始就有所關照,遺產地內適當的人類活動也通過官方文件手冊表示了許可。真正的沖突來源于完整性要求同具體操作程序間的巨大差異,正是由于《操作指南》等官方文件存在的“模糊地帶”及概括化表述,導致在實操層面往往過分關注可以被定量評估和監測的完整性指標,而忽視了更大范圍內的生態系統與生態過程,這一問題在世界遺產中心、咨詢機構與委員會間普遍存在。

2000年津巴布韋會議提出的對于完整性概念的理解,實際上已基本接近自然遺產完整性問題的根本爭議,即可持續發展與保護之間的兼容問題。自然遺產的完整性保護并非等同于維持遺產列入《世界遺產名錄》時期的原狀,而徹底令遺產地內的人類活動與當地社區保持“停滯”。系統性、過程性的觀點,不應僅局限于純自然生態系統的評估中,更要落實在可持續發展與保護的大視野下。在本屆大會上,針對塞盧斯禁獵區的除名問題,中國代表指出:2018年非洲國家的人均能源消耗量僅為全球的20%左右,1/3的非洲人民仍遭受著嚴重饑餓的痛苦;當下是正在實施和實現17個可持續發展目標(SDG)的第10年,以IUCN為代表的咨詢機構應該為非洲人民創造更好的條件,在可持續發展和遺產保護間尋求平衡。這既是世界遺產委員會的責任,也是世界遺產永久保護與持續利用的必要途徑。

因而對于自然遺產完整性,筆者認為應從以下3個方面對其加以理解并付諸實踐。

(1)在認識層面,應堅持遺產完整性保護基于遺產價值的“相對完整性”,以達到傳統生計與突出普遍價值保護之間的相對平衡。

(2)在技術層面,可以看出當前學術領域對于“生態完整性”的評估方法兼具系統性與綜合性,可據此將其擴展分解細化落實到自然遺產4條OUV標準相應的完整性要求上,并在提名—評估—保護管理—監測的全過程加以應用。

(3)在操作層面,應盡快通過國際研討會等形式,將有關研究成果落實為《操作指南》或官方指導手冊的具體表述,以在實操層面增強世界遺產的可信度、能力建設與國際履約能力。

對于世界遺產中心和咨詢機構而言,公正透明的評估標準與操作程序是其權威性的巨大保證;對于委員會而言,通過審議機制確保突出普遍價值標準和完整性要求的嚴格執行,是確保《公約》實施的必要任務;對于締約國而言,建立正確、全面的完整性概念認知,是實現自然遺產有效保護管理的重要保障。