“爬坡日記”的啟示與思考

江蘇省無錫市和鳴幼兒園 王曉來

幼兒園戶外場地改建中,老師們就兩塊大斜坡的設計展開了討論:斜坡該以何種“面貌”呈現在幼兒的游戲場地中?最終我們決定讓斜坡“留白”,把游戲、環境的主體留給幼兒,讓幼兒在與斜坡真實的“對話”中碰撞出學習與發展的契機。

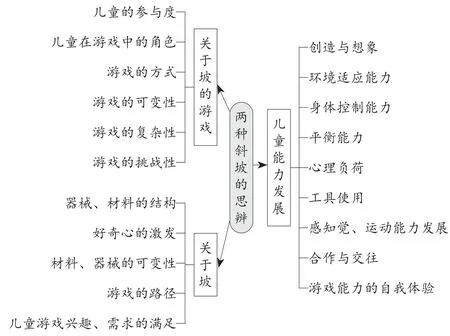

圖1.基于兒童立場的兩種斜坡的思辨思維導圖

斜坡“留白”前的思考、準備

老師先對斜坡的高度、寬度、坡面長度、坡面傾斜度等進行測量,并通過親身體驗感受爬坡的可能性,同時對其安全性進行評估——如高度145厘米,寬度131厘米,坡面長度220厘米,傾斜度45度;坡上平臺可容納大約20名幼兒站立;坡上坡下視野不同;爬坡成功幼兒會獲得巨大的成就感;穿著的重要性;動作的協調性;幼兒心理會有退縮;下坡有多種方式、具有很大的挑戰性等等。基于斜坡的話題和已有經驗,老師進行審議、思辨,形成“關于坡”“坡的游戲”“兒童能力發展”方面的思維導圖。

斜坡“留白”中的挑戰、發展

一、偶然——觸動探究“機關”

實錄一:9月16日,一個球落到了斜坡上。12名大班幼兒先后加入到爬坡取球的人群中,有的小朋友借助斜坡間的管道爬了上去。越越卻嘗試徒手從斜坡正面往上爬,但他在坡下近距離沖坡三次都滑了下去。最后他拉遠助跑距離成功爬坡。其他幼兒在他的帶領下也開始嘗試正面爬坡,但沒有人成功——“坡太高,太滑了!”“我只能爬上去一點點,太難了!” 大家問越越:“你是怎么爬上坡的?” 越越說:“要往后面退一點再跑!”接下來的十幾分鐘里,又有幾人嘗試用助跑的方式正面爬坡,均未成功。分享回顧環節,老師播放越越爬坡視頻,“越越是先跑再爬的!”“他跑的時候往后面退了!”“他是退到第四個黃色格子爬上去的”“我退了很遠很遠,到小房子那邊了,也沒有爬上去!”老師追問:“退得越遠就越容易爬上去嗎?”9月17日,爬坡挑戰人數增加到 15人,揚揚找到第4個黃色的格子,助跑沖刺,可剛蹬上坡就掉了下來……他不斷調整助跑距離,終于爬了上去。他興奮地說:“我在第三個黃色的格子跑就能上去!跑得太遠會很累!”衡衡、涵涵也找到了自己的助跑距離,爬上了坡。

1.斜坡“留白”激發參與興趣

“球飛上坡”的偶然事件激發了幼兒發現、探索的興趣——坡的契機,他們對爬坡產生了濃厚的興趣。斜坡的“留白”給了幼兒自主游戲的空間,喚起了他們的參與熱情。幼兒在爬坡過程中與斜坡自由、自主地“對話”。

2.斜坡“留白”提升挑戰難度

坡在幼兒的生活中是常見的,而沒有任何輔助物的坡在其生活中是少見的。缺乏相應的游戲經驗,斜坡的“留白”增加了游戲的隱形挑戰度,“如何玩坡”成了一個不良結構問題。幼兒在與坡對話的過程中,感受著身體與坡面的摩擦,表達著爬坡的困難,也嘗試各種與坡“對話”的可能。

二、支持——萌發積極潛力

1.給你“一只手”——突破心理障礙

實錄二:9月20日~24 日,老師發現秋妍每次跑到坡前就會停下來,彤彤總是在坡下觀望。當詢問其是否要爬坡時,她回答:“不想”,可有時她又會悄悄折返,一個人默默嘗試。統計了一下,36%的幼兒嘗試后不再繼續,27%的幼兒在坡前停下,37%的幼兒未嘗試徒手正面上坡。“我每次跑到坡前就有點害怕,爬的時候手和腳都有點疼。”“我害怕從坡上掉下來。”

爬坡過程中的表情、姿態、動作與其心理機制有關,幼兒的心理動機影響著爬坡行為。通過溝通,老師了解到影響他們爬坡行為的心理因素主要有:勇氣、自信、安全感。幼兒在爬坡行為上有差異,其心理動機與需求也各不相同,老師需關注個體,給予情感、方法、安全感的支持。于是大家一起搜集了與勇氣、堅持、協助相關的繪本,閱讀、分享,調試情緒情感,強化內心體驗。

實錄三:9月27~30日,衡衡在坡上把苒苒拉上了坡。苒苒下坡后持續爬坡,終于自己爬上了坡——“我爬了100次,爬上去了!”苒苒高興地說。凡凡在晨晨的鼓勵、陪伴下爬上了坡。幼兒們交流著自己爬坡的次數和成功上坡的次數,爬坡榜單應運而生,他們每天關注榜單的變化,記錄問題與方法。“我試了很多次,為什么還是上不去?”老師追問:“一直練習爬坡有用嗎?”“我試了很多次很多次,終于上去了。”“一直練讓我的肌肉有力氣了,我可以爬得更快。”

同伴的加油,老師的鼓勵,都能成為幼兒持續爬坡的動力。他們在克服恐懼的過程中,積極、勇敢、自信也隨著爬坡的高度遞增。伸出“一只手”,讓幼兒體驗成功感,激發他們爬坡的內驅力。

2.突破“半個坡”——提升運動感知

實錄四:10月11日,大班21個孩子都參與到爬坡挑戰中,13人挑戰成功,8人或爬至半坡或三分之一處——如何突破最后半個坡?老師將幼兒們爬上坡的視頻與未爬上坡的視頻進行對比剪輯,與幼兒一起觀察爬坡動作細節的差異。10月26日,又有4人通過抓斜坡側邊的方法爬了上去。11月2日,幼兒發現,“快看,越越是走上坡的。”“我也想試一試。”“我覺得越越走的時候腳是‘八字型’的。”孩子們及時將看見的動作和方法學一學,5名孩子嘗試走上坡,“一開始,走上坡我感覺要掉下去,后來頭和身體往前傾了一點,就走上去了。”“我試了兩次都掉下來了,但是后來我把腳往旁邊分開著走,可以走得更高一點了呢!”

3.持續爬坡,發展運動感知能力

爬坡時肢體的記憶與感知比思維、語言重要得多。游戲中,幼兒的學習是在一次次觀察模仿、對比感知、奔跑攀爬中達成的。幼兒的運動技能、身體機能在爬坡及其他運動游戲的互動影響中不斷提高。

4.能力提升,支持自主進階挑戰

幼兒基于新經驗與能力的提升,不斷調整游戲方式,提升游戲的挑戰度。無助跑爬坡就是幼兒在能力提升后,自主、自發進階挑戰的結果。而走上坡挑戰游戲中受力面積、重心、穩定角度的改變對挑戰者提出了更高的要求。

三、拓展——遷移新經驗

1.爬坡游戲 2.0——攜物上坡

幼兒逐漸在游戲中加入各種體育器械,借助繩子拉同伴上坡、坡上架木板玩滑梯游戲、組合器械搭建上下坡路徑等。坐輪胎滑下坡是他們最喜歡的下坡方式之一,而將輪胎運上坡卻較耗時耗力。11月2日,衡衡把輪胎掛在了自己的脖子上,直接走上了坡——攜物上坡又掀起新的挑戰浪潮。

2.和鳴“網紅坡” ——人人來挑戰

爬坡游戲不斷有新的挑戰者加入,大班幼兒的爬坡熱情傳遞到幼兒園的每一個人。保育員、保安、中班以及小班的幼兒也加入到爬坡挑戰賽中。大班的幼兒時不時還會上前“指導”,向他們傳授爬坡經驗,在與人交往、交流中發展新的經驗。

斜坡“留白”中的特點、價值

1.積極參與,指向學習參與的深度

“留白”的斜坡激發了幼兒主動與其“對話”的興趣。每一次上坡、下坡都是他們對話的過程。一個不良結構的、充滿探索空間的——坡,激發了幼兒主動的、持續的、深入的學習。兩個多月來他們每一次與坡的對話都是充滿興奮全力以赴的,所有幼兒在這個過程中感受挑戰的意義、體驗探索的樂趣。

2.問題解決,指向學習方法的深度

幼兒自主選擇游戲材料、決定游戲方式,在行動中完成游戲設計。“開放探究—聚焦問題—分享互動—策略預設—實踐檢驗—再探究”形成了整個游戲的探究閉環。我們看到幼兒的積極主動性與創造性(主動制定爬坡規則;嘗試不同的上下坡方法)、批判性思維與問題解決(評估、發展自己的理論——尋找適宜的助跑距離;掌握突破最后半個坡的方法)等有深度的學習方法和發展。

3.能力發展,指向學習結果的深度

幼兒在理解基礎上的遷移、應用以及創新等深度學習的品質貫穿了他們與坡“對話”的整個過程。他們深度學習的能力在爬坡游戲中得到明顯的發展。

⑴學習品質的發展:幼兒們主動尋找不同方式,不受影響地積極探索爬坡方法,多次失敗仍然能堅持嘗試,即便爬坡受傷蹭破皮也從未停止挑戰。

⑵探究能力的發展:幼兒們主動思考爬坡失敗的原因,對比觀察成功和失敗案例的不同之處,發現同伴爬坡時的動作細節,提出自己的想法并進行驗證;創造性的利用多種方式爬上了斜坡(奔跑沖刺、抓側邊、走上坡、攜物上坡);在對助跑距離探索中發現和確認自己的起跑點;在探索下坡快慢時,感受不同材質摩擦力的不同。

⑶社會性發展:幼兒總是以飽滿的情緒進行游戲,主動解決問題,獲得成就感;在成功后主動幫助同伴,互相溝通交流、合作。

⑷動作的發展:幼兒在爬坡時,能較穩定地保持方向和身體平衡跑上坡;能調整自己的重心和姿勢,手腳協調的進行攀爬,反應靈敏,動作節奏連貫;在助跑過程中,快速沖刺,四肢力量得到提升;能手抓平坡保持一定時間,鍛煉肌耐力。

⑸傾聽與表達能力:在持續的經驗積累、不斷地追問表達中,他們交流自己的想法和體驗,對爬坡的感受、方法等表達有了明顯的提升,在傾聽互動中汲取有益的經驗。

斜坡留白后的反思、展望

幼兒在爬上坡后依然興奮、快樂,與坡“對話”的過程中仍存在著“未知”與“可能”。新的興趣點不斷延伸,隨著幼兒能力的提升,他們會生成新的挑戰游戲嗎?坡后期會有調整和改造嗎?幼兒的勇氣和老師們的堅持還會在幼兒園的哪些地方蔓延呢?

1.關注每一個孩子

細致觀察每一位游戲者,關注不同年齡段幼兒在玩坡游戲中的經驗、問題、需求,提供適宜支架。

2.深化環境的改造

追隨幼兒興趣與需求,繼續深化游戲環境的調整與改造,為幼兒自由自主、深度學習提供環境的支持,并不斷完善游戲框架。

3.追蹤爬坡后效應

繼續追蹤教師及幼兒在爬坡游戲中的能力、品質、對話方式等對他們的影響,以尋找可能的、有價值的共同游戲的路徑。