宋代禮冠飾物形象意涵

任靜

摘要:中國古代皇后(后妃)在受禮冊封等重要場合所佩戴的冠帽稱之為禮冠。宋代是上承唐代“花樹冠”,下啟明代“龍鳳冠”的重要轉折朝代。文章以宋代皇后禮冠為研究對象,借助史料、圖像資料,厘清宋代皇后禮冠的形制及成因。同時立足于唐宋金的服制法典等相關文獻,從史料記載中探尋宋代禮冠形制。宋代禮冠形制首次出現龍、鳳、仙人王母等裝飾,博鬢、花株等飾物相較隋唐時期也有所變化,這些變化都與宋代社會思想、政治生態等方面有關。通過對宋代禮冠形制、飾物分析、等級制度分析,構建宋代禮冠的整體面貌。

關鍵詞:宋代 禮冠制度 飾物 女性 龍鳳文化

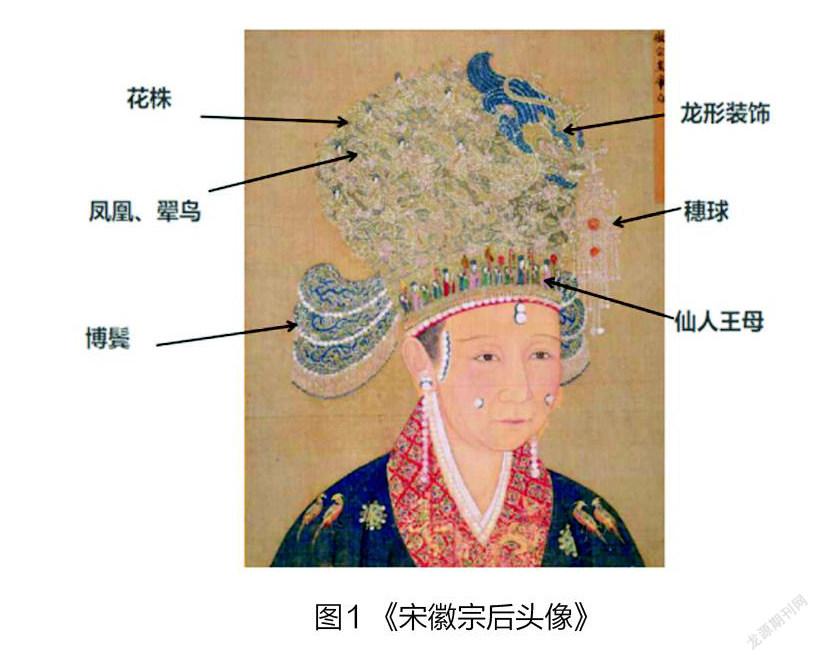

一、宋代禮冠整體形象

從禮冠架構看,宋代禮冠并未完全繼承隋唐時期兩梁三箍構成的禮冠架構。《全宋筆記》載:“婦人之服......俄又編竹而為團者,涂之于綠,浸變而以角為之,謂之團冠。”可見團冠是用細竹絲編制,表面涂綠色。皇后禮冠制作工藝與團冠類似,《大金禮集》載:“皇后所戴花株冠帽胎以細竹絲扎而成......”可見宋皇后禮冠架構與團冠外形、制作工藝大致相通。白沙宋墓壁畫展現的戴團冠女子形象與《女孝經圖》皇后戴冠形象更明確展現出團冠與禮冠的共通之處,與文獻記載相互印證。

從禮冠飾物種類看,據《宋史》載:“皇后首飾花一十二株,小花如大花之數,并兩博鬢。冠飾以九龍四鳳。”稱為“九龍四鳳冠”,即皇后禮冠形制為大花株十二朵,小花株的數量與大花株相同,左右兩側裝飾博鬢,冠上裝飾九條游龍、四只鳳凰。從現存《南熏殿舊藏皇后像》看,宋真宗后、英宗后、神宗后的禮冠樣式基本一致,即一條游龍盤踞于冠體,有仙人王母形象點綴裝飾,自英宗后始,仙人王母形象裝飾于冠口圈,花株裝飾出現。仁宗后禮冠較為特殊,基本繼承真宗后禮冠冠體的祥云飾物,但更為樸素,推測與宋仁宗提倡節儉有密不可分的關系。自徽宗后起皇后禮冠形制基本固定,這與政和三年議禮局定皇后、后妃服制有密切關系。《宋史》中對禮冠的描述與《南熏殿舊藏皇后像》不能完全對應,《宋史》記載不夠全面。相較之下,《金史》對于皇后冠服的描述更接近于畫像中展現的形象,《金史》載:“皇后冠服,花株冠,用盛子一,青羅表、青絹襯金紅羅托里,用九龍、四鳳,前面大龍銜穗球一朵,前后有花株各十有二......王母仙人隊、浮動插瓣等,后有納言,上有金蟬襻金兩博鬢......”宋皇后禮冠形象自徽宗后逐漸固定,基本為:使用細竹絲編制胎架。裝飾主要由大、小二十四株花株構成,正前方大龍銜穗球,左右各四條小龍,四只鳳凰,仙人王母等飾物分布于冠子上,左右兩側博鬢共有三對。

二、禮冠飾物形象分析

宋代禮冠制度是隋唐時期禮冠制度的繼承與發揚。因此,宋代禮冠與隋唐時期禮冠的不同之處正是分析宋代禮冠飾物的重點所在。宋代禮冠飾物由花樹變為花株;博鬢由一對增添為三對;仙人王母、穗球等裝飾首次出現;龍形飾物、鳳凰成為地位、權利的象征而被加諸到禮冠。這是受到宋代中央集權加強,程朱理學興起,道教世俗化等原因的影響。由此,形成儒、釋、道融合的新皇后形象。

(一)花株

隋唐時期稱“花樹”,宋代謂之“花株”,“株”與“樹”量詞使用從側面反映宋代花株的結構變化。宋代“花株”部分承襲隋唐時期“花樹”樣式,但又有所變化。《大金禮集》載:“欽宗皇后像之鳳冠,......上嵌滿珠子,紅黃粉三色花朵與綠葉襯滿......”,說明宋欽宗皇后禮冠花株紅黃粉三種色彩為主,并有綠葉襯底,這段敘述與《南熏殿舊藏皇后像》相互印證,勾勒出宋代花株大致形象:由花蕊、花瓣、花葉三部分組成,邊緣皆鑲嵌有珍珠,除仁宗、徽宗皇后外,色彩主要有紅黃粉三種顏色,花葉以藍、綠間色圍繞花瓣分布。宋代花株的組合方式根據《百寶總珍集》等史料記載,由花株底部釵腳與禮冠胎架固定。通過花株的數量的不同能夠起到區分地位等級的作用,皇后大小花二十四株,妃子十八株,太子妃十八株,命婦從一品至五品由大小花八株遞減。

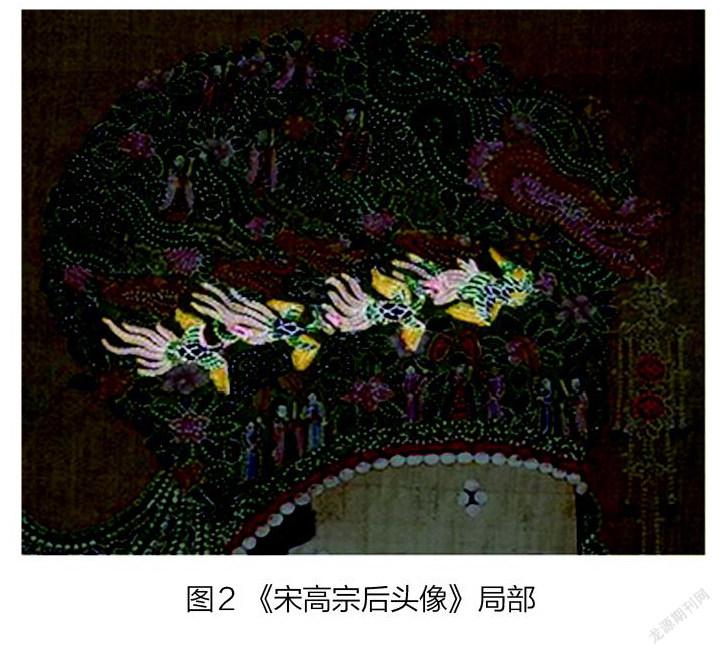

(二)鳳凰

鳳凰在皇后禮冠中呈現的形象大致相同,主要有仙女乘鳳與單獨鳳凰形象兩種形式。除徽宗、仁宗皇后外,其余皇后的鳳凰飾物色彩基本有綠黃粉藍四種色彩,數量基本符合“九龍四鳳”的記載。通過鳳凰的數量、有無體現后妃的等級關系,例如:皇后及妃子都是四鳳,太子妃及命婦無鳳凰裝飾。

與唐代蕭后冠裝飾自然元素的花樹相比,宋代皇后禮冠增添了屬于圖騰崇拜的鳳凰形象,這與宋代君權進一步加強有關。

鳳凰一開始并不特指女性的自然性別與社會性別,更不是地位尊崇女性專用。從代表男性到象征女性,這個轉變經歷了漫長的歷程。西漢卜千秋壁畫中出現女主人乘鳳,男主人乘龍的圖像表明已出現以鳳凰代指女性的思想,唐代鳳凰并未成為等級的象征但已出現貴婦、侍女佩戴鳳凰飾物的風尚。至宋代,鳳凰成為女性自然性別與社會性別的代言詞,更成為地位尊崇女性的象征。鳳凰作為一種具有祥瑞意義的圖騰,更為歷代統治者所推崇。《山海經》云:“鳳皇,首文曰德,翼文曰義,背文曰禮,膺文曰仁,腹文曰信。”可以看出鳳凰成為美好德行的象征符號,由于“垂衣而治”作為傳統社會歷代統治者治理天下的重要手段,鳳凰作為象征符號進入服飾制度就成為了一種必然。鳳凰形象進入后妃禮冠制度,就是以鳳凰的美好德行比附皇后(后妃)的德行,以皇后(后妃)為天下眾多女性樹立榜樣。

《禮記》云:“......天子理陽道,后治陰德;天子聽外治,后聽內職”,皇帝治理前朝,皇后管理后宮,是傳統“男主外女主內”思想的體現。因此,以鳳凰的美好德行比附后妃,使后妃成為良好德行的榜樣,從而達到“助宣王化”的目的,是封建社會“以禮治國”的儒家思想的體現,也是宋代封建統治中央集權進一步加強的表現。

(三)龍形飾物

現代觀念中,龍往往代表男性,是皇帝專屬象征。但在宋代皇后畫像中首次出現龍形飾物。除徽宗后外,其余皇后禮冠龍形飾物色彩主要有藍綠粉黃紅等色彩,數量基本符合“九龍”的記載,其分布形式為中間一條大龍,兩側均勻分布八條小龍。龍形飾物形象更強調龍頭形象,龍形飾物在皇后畫像中展現的樣式也不盡相同,自徽宗后始龍形飾物基本表現為大龍居中銜穗球,左右各有四條小龍整齊排列。而宋真宗后、英宗后、神宗后三位皇后禮冠的龍形飾物形象大致相同,其龍形飾物形象基本以龍首居中,龍身盤踞形象為主。

宋代皇后禮冠出現龍形飾物,并非逾制佩戴,而是為了表明宋代皇后作為正妻的尊崇地位,同時也暗含著后妃的“母權”具有一定合法性。《白虎通義》說:“天子妃謂之后何?后者,君也。......為海內小君......”,這體現中國傳統禮制中,皇后是治理內宮,為天下女子榜樣的“小君”。《后漢書》載:“后,正位宮闈,同體天王。”可見漢代皇后作為正妻有著與皇帝“同體”的身份。宋代皇后作為小君,名分上與臣民是君臣關系,同時由于宋代皇權繼承由“嫡長子繼承制”變化為“宗子繼承制”,即繼位人選取最具才干的宗子,同時宗子需要太后“撫育”或“擁佑”,作為嫡母的太后成為皇權的象征。宋代十八位皇帝有十四位在位或交替之際都出現后妃預政或聽政的情況,足以表明宋代皇后、太后作為“小君”在皇帝年幼等特殊情況下行使“小君”之權的重要性,故此禮冠飾有代表皇權的龍形飾物也不足為奇。因此,禮冠上出現龍形飾物,是皇后作為“小君”尊崇地位的體現,又是中國傳統禮制講求“夫妻一體”的表現。

(四)仙人王母

歷代皇后畫像中,宋代首次出現以仙人王母形象裝飾后妃禮冠的現象。除宋仁宗皇后以外,其余皇后禮冠皆有仙人王母形象出現,這些仙人王母形象,或乘騎鳳凰,或腳踏祥云直立。自英宗后始禮冠冠圈處裝飾仙人王母直立形象,其色彩基本相同,主要有紅、綠、藍、粉、黃等顏色。仙人王母形象的飾物出現于皇后禮冠,與宋代道教的世俗化、皇室推崇有著密不可分的關系。

禮冠中仙人王母形象的出現與宋代道教影響力提升,道教世俗化有密不可分的關系。皇后禮冠中仙人王母形象與《朝元仙仗圖》中道教神仙形象有一定相似之處,由此推測宋代禮冠中的仙人王母形象基本來自于道教神話。《吳越備史》載:吳越國順德夫人“頗尚黃老學,居常被道士服......”此時百姓穿著道服成為社會風尚,道服的宗教意義減弱。宋代理學由融合釋、道思想的“新儒學”發展而來,這也充分說明了世俗化的道教在宋代的影響力。因此,在宋代禮冠出現仙人王母等道教形象并不是皇后成為修道之身的代表,更多的是與道教世俗化有著密不可分的關系。

此外,宋代禮冠裝飾仙人王母形象更是由于宋代皇室的推崇所致。宋代皇室之所以如此宣揚道教,實則是與確立政權合法性的需要有關。宋代皇室設置內道場,宋真宗“以神道設教”的舉動,更明顯地體現出利用道教神化自身,宣揚君權神授、宋朝統治的合理合法性的目的。

(五)博鬢

“博鬢”字樣在隋朝就已出現,其起源大概可以上溯到秦漢時期,西漢海昏侯墓出土戰國時期玉舞人的發式向外彎曲,與博鬢的樣式類似,龍門石窟北魏禮佛圖女性形象冠下兩側各有兩對類似博鬢的飾物,據此推測博鬢大致是由發式變化為發飾。至隋唐時期博鬢正式進入禮冠制度,其樣式主要類似細長狀卷云,安裝于前額兩側,共一對。宋代禮冠制度雖然基于隋唐時期的禮冠制度建立,但并未完全繼承隋唐時期博鬢形制。從《南熏殿舊藏皇后像》看,宋代皇后禮冠博鬢近似前端橢圓逐漸收窄的水滴形狀,飾有祥云或游龍圖案,兩側共三對,安裝于腦后,邊緣有珍珠結制而成的流蘇。宋代禮冠作為開啟“龍鳳冠”的朝代,對明代博鬢形制的影響十分巨大,明代博鬢無論從樣式還是數量基本繼承宋代禮冠制度,這不僅體現出宋代禮制對后世的巨大影響力,更展現出中華文化一脈相承、源遠流長的特點。

(六)珠旒

珠旒,在宋代禮冠記載中只出現于宋仁宗太后劉娥佩戴的“儀天冠”,《輯稿》載:至明道元年十二月三日,“太常禮院言禮衣請準皇帝袞服減二章,衣去宗彝,裳去藻,不用劍,九龍,十六株花,前后垂珠翠各十二旒,以袞衣為名,詔冠名儀天。”,但在中國傳統冠服禮制中,珠旒是只有天子公卿使用的飾物,十二珠旒更是天子才能使用的裝飾。《宋史》載:明道二年,“......皇太后服袞衣、儀天冠饗太廟......”即宋仁宗太后劉娥佩戴儀天冠,穿著袞服進行祈福。此時劉娥的禮冠出現十六株花、十二珠旒的飾物,禮衣由袞服十二章減去兩章構成,但劉娥去世時穿著卻是符合禮制的鳳冠、袆衣。袞服上減去兩章為象征忠孝、潔凈的宗彝、藻的裝飾,推測是暗喻劉娥的行為是不符合忠孝之道,皇太后穿著袞服、冠飾珠旒是并不潔凈的行為。“儀天冠”與減去兩章的袞服作為宋代服飾禮制中的特殊存在,不僅是體現劉娥的身份地位,更是表現她作為女性的杰出貢獻。

三、禮冠等級制度

宋代禮冠制度有著嚴格的等級區分,主要通過花株數量、有無游龍、鳳凰裝飾進行區分。《宋史》載:后妃禮冠形制為“妃首飾花九株,小花同,并兩博鬢,冠飾以九翚、四鳳”稱為“九翚四鳳冠”。后妃根據品級,裝飾翚鳥、鳳凰等飾物,并且比皇后禮冠減去大花、小花裝飾。太子妃禮冠為“花釵冠”,“花釵冠,小大花十八株,應皇太子冠梁之數,施兩博鬢,去龍鳳,皇太子妃服之......”。命婦禮服冠的名稱也叫“花釵冠”,裝飾有寶鈿,“皆施兩博鬢,寶鈿飾”,并通過不同數量的花釵區分等級,“第一品,花釵九株,寶鈿準花數,翟九等;第二品,花釵八株,翟八等......”以此類推,此處的“翟九等”是指命婦禮服的翟鳥裝飾,并非是命婦禮冠裝飾翟鳥。

宋代禮冠等級制度與唐代相較更為嚴苛,禮冠裝飾龍形飾物、鳳凰、翚鳥的地位等級要求十分嚴格,皇后與命婦的禮冠形制區分十分明確,不易混淆。而隋唐時期禮冠僅對花樹、寶鈿數量進行區分,遠觀易于混淆,這說明宋代的禮制嚴格,中央集權進一步增強,君權至高無上。

四、結語

宋代禮冠形制受多種因素影響,不僅遵從傳統儒學思想,而且吸納了釋、道兩家特色,最終形成皇后裝飾游龍、鳳凰,后妃裝飾翚鳥、鳳凰,太子妃及命婦戴花釵冠的形制。游龍、鳳凰等飾物體現出“家國一體”的思想。宋代禮冠的特色十分明顯:禮冠的架構為團冠;花株的組合方式為單花單枝;鳳凰成為象征后妃的符號;龍形飾物象征皇后正妻地位;禮冠裝飾仙人王母是受道教影響;博鬢共三對,安裝于腦后。宋代生成的新皇后形象,或可視為宋代新儒家的獨特視覺表達。

宋代作為繼承“花樹冠”,開啟“龍鳳冠”的時代,其以“九龍四鳳冠”“九翚四鳳冠”“花釵冠”為主體的禮冠制度是基于隋唐時期禮冠制度而進行的完善與發展,其禮冠形制對于研究唐代、明代禮冠制度有著十分重要的參考價值。中國古代禮冠制度也是由于各個朝代延綿發展、不斷豐富而變得博大精深、源遠流長。

參考文獻:

[1]徐松.宋會要輯稿[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[2]脫脫,阿魯圖.宋史[M].北京:中華書局,1977.

[3]張暐.大金禮集(影印版):冠服[M].廣州:廣雅書局,卷二十九.

[4]王得臣.全宋筆記[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[5]脫脫.金史[M].北京:中華書局,1965.

[6]陳澔注.禮記[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[7]班固.白虎通義[M].中國書店出版社,2018.

[8]范曄.后漢書[M].北京:中華書局,1965.

[9]楊光華.宋代后妃、外戚預政的特點[J].西南師范大學學報(哲學社會科學版),1994.

[10]鄭彤,謝紅,閆蘭蘭.中國唐宋皇后禮冠差異性與傳承性研究[J].絲綢,2020.