河南濮陽發現一批漢代畫像石、畫像空心磚

關永坤(戚城文物景區管理處,河南 濮陽 457000)

2021年12月,河南省濮陽市在組織申報第三批市級文物保護單位的過程中,于洪福寺漢代遺址所在地高新區新習鎮寺上村征集到一批漢代畫像石墓門、畫像磚,空心磚,已集中收藏展示,現簡介如下。

一、畫像空心磚

1號畫像空心磚,泥質灰陶,矩形,殘長62厘米,寬44厘米,厚14厘米。前后兩面模印紋飾,兩側素面,完整一端可見一條形大孔,斷面呈矩形,內孔呈圓角長方形。正面(圖一)上下用細繩繃緊壓印出四道繩紋凹槽,使平面分成四道畫框和畫芯(一端分成一條邊框)。外側邊框施以斜條形方格模印,由于采用單模壓印,邊框印紋方向、密疏不一。第二道邊框內,用“車馬出行圖”印模連續壓印,畫面最前端是一匹無轡小馬,四肢八字直立,軀干豐滿,挽鬃成髻,曲頸低頭張口作啃草狀,垂尾;其后是一輛單馬軺車,轅馬張口昂首飛奔,挽鬃成髻,軀干肥碩,四蹄騰空,尾上揚后飄,車上坐一位馭者,一手牽拉轡頭,一手揚鞭;車后是一位騎馬隨扈,馬亦是昂首飛奔、挽鬃成髻、四蹄騰空,騎者左手牽轡,右手向后上方舉起,手中持短鞭,尾后施以乳釘。畫芯部分采用方框乳釘印模自右上角起斜排壓印,由于沒用標尺,乳釘紋出現排序不規整、傾斜、出框現象。

圖一 1號畫像空心磚正面

1號畫像空心磚背面(圖二),畫面分割、邊框印紋同正面一致,第二道邊框內用“二龍交尾圖”印模連續壓印,畫面是兩條龍相互纏繞,龍身三次相交。龍身內側自前向后空白處依次為舞人,上臂平伸,小臂長袖夸張上舉,軀干微弓,臀部有細尾,曲膝下蹲,小腿長度夸張下垂,足長趾細呈蹼狀。第二處空白有一只金烏,頸細長上揚,寬肩,寬尾。第三處空白有一只奔跑回望的小犬。畫框與龍身三角空白區自前至后是金烏、羽人、仙鶴,畫框內布滿乳釘。畫芯部分畫面和正面一致。

圖二 1號畫像空心磚背面

2號畫像空心磚(圖三),泥質灰陶,矩形,殘長46.5厘米,寬35厘米,厚11厘米,兩側素面,完整一端留有條形孔,斷面呈矩形,內孔呈圓角方形。正面用兩道細繩繃緊壓印,把畫面分割成為兩道邊框和畫芯。第一道邊框以長條形方格印模傾斜壓印一周;第二道邊框壓印出變形“Z”紋。畫芯自上而下分為四部分,第一,模印一輛傘蓋單馬軺車,車上乘坐三人,一人駕馭,后邊二人拱手對坐,轅馬作奔跑狀,前邊三人雙手抱于上腹跪坐迎候。第二,同模壓印兩個鋪首銜環,虎頭戴山字冠,圓目闊鼻,張口利齒,圓環穿于鼻。第三,單模壓印山巒、人物、狩獵圖。第四,同模壓印兩個方相氏,怒目大口,面相兇惡,須發飛炸,四肢發達。背面與正面相同。

圖三 2號畫像空心磚正面

3號畫像空心磚(圖四),泥質灰陶,矩形,殘長55厘米,寬24厘米,厚13.5厘米。四面印紋,完整一端留有條形孔,斷面呈矩形,內孔呈圓角方形。正面最上邊用“二龍銜尾”圖單印模自右至左連續壓印,組成上邊框。其下分為左右兩部分,左邊又分為上下兩部分,上為兩組8個單模常青樹紋兩個單模“蹶張”紋。常青樹樹冠豐滿,樹干粗壯,枝丫層次分明;“蹶張”頭戴“山”字冠,須發飛炸,怒目圓瞪,張口怒吼,闊肩短袖,胸部斜插三矢,雙手合一,猛拉弓弦,屈膝下蹲,腳踏反弓,整體形象孔武有力,肩頭飾兩只朱雀(或為仙鶴),寓意吉祥;下為模印二龍銜尾紋。右邊用“二龍銜尾”圖單印模上下排列壓印5個二龍銜尾圖,圖中前龍張口伸舌,頭生雙角,回頭怒吼,躬身直尾,背生齒鰭,四肢發達,右后肢向后猛蹬后龍頭部。后龍曲頸低頭咬住前龍尾巴,躬身卷尾,背生羽翅,四肢發達。空白處點綴云紋、乳釘。

圖四 3號畫像空心磚正面

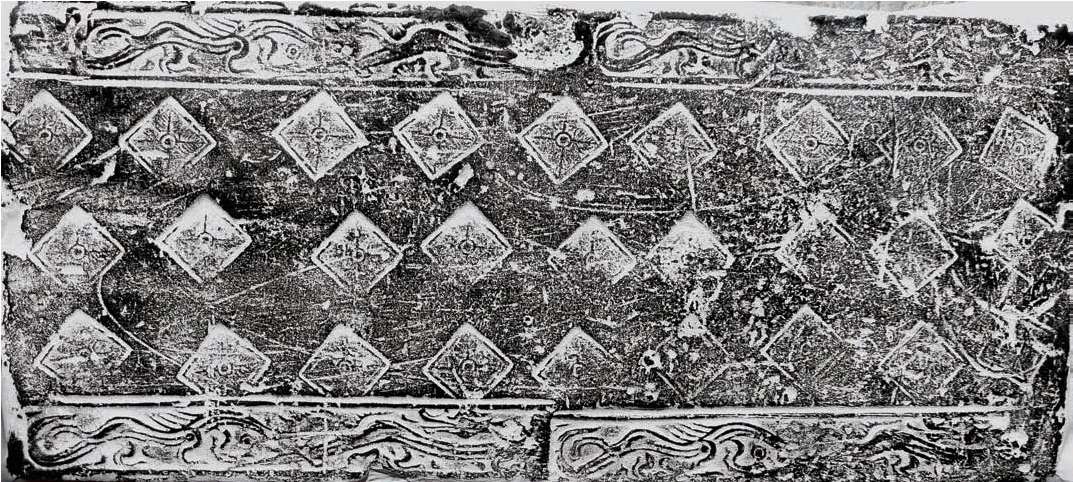

3號畫像磚背面,用“二龍銜尾”單印模沿上下兩側連續壓印,形成邊框,兩端無框。框內橫列三排壓印單模方框樹葉紋(圖五)。上側面紋飾和背面一樣,受寬度限制,龍紋邊框內只壓印一排方框樹葉紋。下側面制作有凸出扉棱(砌筑結合榫),占據寬度為3.5厘米,壓印一排二龍銜尾紋和一排方框樹葉紋。

圖五 3號畫像空心磚背面

二、印紋空心磚

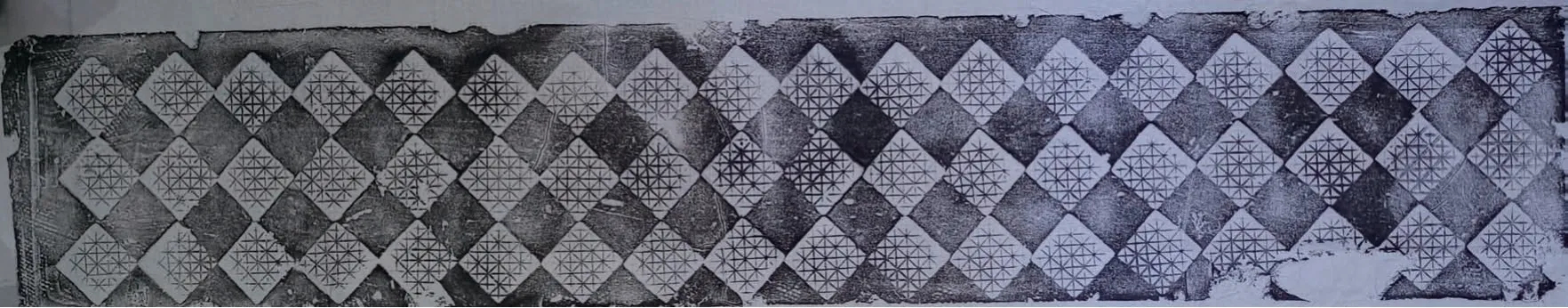

1號空心磚,泥質灰陶,長方形,斷面呈矩形,內孔呈圓角方形,一端留有圓孔,一端封閉,長109.5厘米,寬33.0厘米,厚20.0厘米。單側畫面無邊框,整體模一次壓印方框弈格紋(圖六)。

圖六 1號空心磚

2號空心磚,泥質灰陶,長方形,斷面呈矩形,內孔呈圓角方形,兩端留有圓孔,長112厘米,寬28厘米,厚16厘米。單側有紋飾,上下用細繩繃緊壓印出兩道繩紋凹槽,使側立面分成上下兩道邊框和畫芯,邊框壓印斜線紋,畫芯橫列三排單模壓印梭形框菱形紋(圖七)。

圖七 2號空心磚

三、畫像石墓門

1號畫像石墓門,右側門,青石材質,高132厘米,寬66厘米,厚11厘米,右上角有缺損。畫面有三層邊框,第一層,減地鏨刻斜線紋;第二層,減地尖菱形紋;第三層,減地磨光底帳幔紋;畫芯為減地淺浮雕朱雀鋪首銜環,朱雀曲頸昂首,長喙微揚,鱗狀羽,展翅欲飛,長尾下垂后飄,單腿后折站立在虎頭,虎頭戴“山”字冠,雙線陰刻勾勒出圓眼和上挑的眉毛,小耳微垂,方形口,尖齒,口含一尖頭杵形物,方下頜,圓環穿于上腮部(圖八)。

圖八 1號畫像石墓門

2號畫像石墓門,左側門,青石材質,高150厘米,寬60厘米,厚11厘米,左下角有門軸。畫面有三層邊框,第一層,減地鏨刻斜線紋;第二層,減地尖菱形紋;第三層,減地磨光底帳幔紋;畫芯為減地淺浮雕朱雀鋪首銜環,朱雀曲頸昂首,長喙平直,口含靈丹,鱗狀羽,展翅欲飛,長尾下垂后飄,雙腿后折直立,右肢站立在虎頭;虎頭戴“山”字冠,小耳橫置,粗眉、圓眼上挑,闊鼻,閉口,尖下頜,口含一橫置棒形物,方下頜,圓環穿于腮部(圖九)。

圖九 2號畫像石墓門

四、陶壺

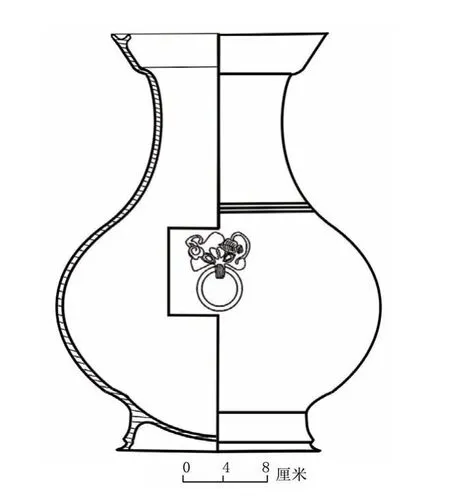

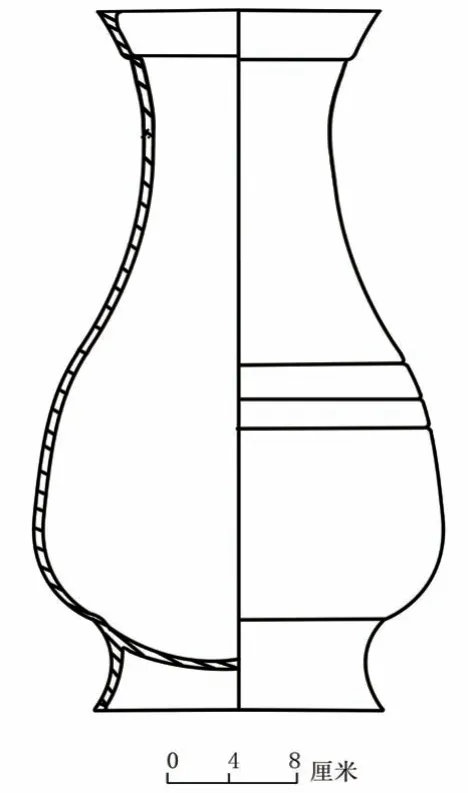

1號陶壺,泥質灰陶,素面,盤口,淺子母口,長頸,斜肩,鼓腹,高圈足,腹部對稱附貼兩個鋪首銜環,制作時,由于胎體較軟使口沿變形,高39.0厘米,口徑17.5厘米,最大腹徑28.0厘米、底徑14.0厘米(圖十);2號陶壺,泥質灰陶,素面,平沿,盤口,長頸,直肩,垂腹,高圈足,肩部飾三道、腹部飾一道弦紋,高35厘米,口徑1.45厘米,最大腹徑為20厘米(圖十一)。

圖十 1號陶壺

圖十一 2號陶壺

洪福寺遺址位于濮陽西漢以前黃河故道與黃河支流瓠子河之間三角洲之上,西南距瓠子河治水遺址(漢武帝劉徹治水處)兩公里,南與西水坡仰韶文化遺址、鐵丘龍山文化遺址、馬莊龍山文化遺址、戚城龍山文化遺址距離在4公里范圍內。遺址原為一片高出周圍數米的臺地,臺東近處原有十余畝水塘,積水常年不干。明、清碑刻記述此處原為一座規模宏大的寺院,惜毀于新中國成立前的戰火兵燹。1957年,濮陽縣在大興水利工程中,共砌筑磚井15 611眼,為完成任務,挖墳掘墓成為迅速取得磚頭的主要手段,洪福寺遺址上的古墓被破壞殆盡,出土的畫像石、畫像磚因為不適用砌筑水井大都被砸毀。1975—1977年,濮陽縣開展平整土地運動,洪福寺遺址被削平填入其東邊水坑。2000年,村民集資復建洪福寺,在寺院原址挖出1957年被砸毀、掩埋的部分文物,有漢代畫像石、畫像磚、陶器,明代墓門、石柱礎、碑刻,清代碑刻、石磨、赑屃等。

洪福寺遺址出土的漢代畫像石、畫像磚,畫面清晰靈動,“車馬出行”“交龍”“二龍銜尾”“朱雀鋪首”“蹶張”“方相士”“常青樹”等都是漢代常用的畫像磚石紋飾。尤其是1號無邊框弈格紋空心磚具備戰國晚期至西漢早期的特點。1號陶壺上的勾形鼻鋪首、2號垂腹陶壺,都是典型的西漢中期偏早時期遺物,其他遺物時代不晚于西漢末期。濮陽地區漢代畫像石在南樂宋耿洛曾有出土,但僅見墓門,洪福寺遺址存留的漢代畫像磚填補了濮陽漢畫空白,為研究當時的社會風情提供了珍貴資料。