綜合性國家科學中心和區域性創新高地協同發展的理論框架

王幫娟 王濤 劉承良

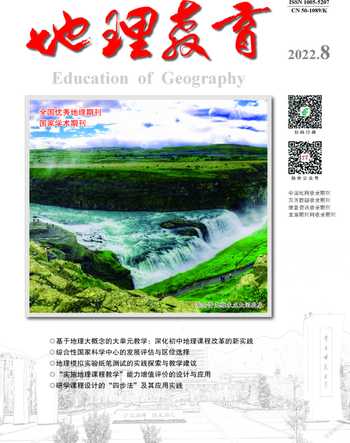

摘 要:綜合性國家科學中心和區域性創新高地布局建設的首要任務是明晰其理論發展邏輯。因此,本文從“系統—環境”視角構建了綜合性國家科學中心和區域性創新高地協同創新體系的“要素—關系—結構—功能—演化”理論框架。在綜合性國家科學中心和區域性創新高地協同布局建設中,不同要素之間通過創新行為發生關聯形成全球地方創新網絡,在關系網絡演化過程中塑造并影響其時間、空間和等級結構及其知識生產、應用、擴散等功能,受自組織和他組織機制共同作用,其時空結構和功能不斷演化,最終形成“要素—關系—結構—功能—演化”相互作用、互為反饋的協同創新閉環。

關鍵詞:綜合性國家科學中心;區域性創新高地;協同創新體系;要素—關系—結構—功能—演化

中圖分類號:K902? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1005-5207(2022)08-0014-05

當前,新一輪科技創新浪潮方興未艾,群體性技術革命變革正在加速重構全球創新版圖和世界經濟格局[1-2]。面對錯綜復雜的國際形勢,我國基礎研究和原始創新能力不足、關鍵技術領域競爭力不高的短板日益凸顯,提升我國在交叉前沿領域源頭創新能力,加快突破“卡脖子”核心技術瓶頸正變得刻不容緩[3]。2020年10月,“十四五”規劃建議明確提出了布局建設綜合性國家科學中心和區域性創新高地的發展方針和目標[4],這對增強國家戰略科技力量、加快建設創新型國家有重要意義。隨著上海張江、北京懷柔、安徽合肥、粵港澳大灣區四大綜合性國家科學中心的獲批建設,一些學者在其內涵界定[5-6]、主要功能[6-7]、布局[8]、建設路徑[9]和運行保障體系[6,10]等方面進行了探索性研究。但綜合性國家科學中心和區域性創新高地作為一個新型復雜創新系統,由于提出時間較短,目前學術界和政策界對其內涵特征、要素配置、關系結構、功能演化、建設路徑與運行機制的認識尚不明晰。作為國家重大戰略部署[11]和建設創新型國家的重要支撐力量[3],布局建設綜合性國家科學中心和區域性創新高地亟待進行系統研究。其首要任務是明晰綜合性國家科學中心和區域性創新高地的理論邏輯。為此,本文建構了“要素—關系—結構—功能—演化”五位一體的綜合性國家科學中心和區域性創新高地協同創新理論體系和分析框架,以期為綜合性國家科學中心和區域性創新高地的空間布局、功能定位及協同發展提供理論指導。

一、理論框架構建

運用國家(區域)創新體系、創新生態系統、復雜適應系統、關系和演化經濟地理學等多學科理論,本文基于“系統—環境”視角,從構成要素、網絡關系、組織結構、主要功能及演化機制五個維度,初步構建了綜合性國家科學中心和區域性創新高地協同創新的“要素—關系—結構—功能—演化”理論框架(圖1),以厘清兩者在布局建設過程中的邏輯架構。

1.構成要素

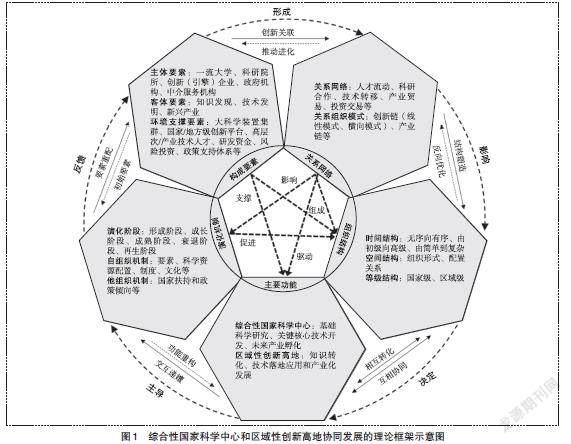

根據科技創新活動的實施組織過程和投入產出特征,綜合性國家科學中心和區域性創新高地的要素構成體系可統一歸納為主體要素、客體要素和環境支撐要素三大類別(圖2)。其要素構成具有多樣性和包容性特征,是支撐科學研究和技術創新的重要保障。綜合性國家科學中心和區域性創新高地由于各自核心功能的不同,其主體、客體和環境支撐要素組成結構也存在一定分異。

綜合性國家科學中心構成要素的“優勢種”包括三個層面:以世界一流大學、頂尖科研院所和創新引擎企業等為主導的主體要素[11];以大科學裝置集群、國家級創新平臺、高層次科研人才和政府公共科技資金投入等為支撐的環境要素;以重大原始理論創新和關鍵核心技術突破為目的的客體要素。

區域性創新高地以應用層面的技術發明和產業發展為導向,決定了其要素“優勢種”與國家科學中心略為不同。其主體要素以創新型企業、技術研發機構、產學研聯盟為主;環境要素則以區域性創新平臺、產業技術人才和風險投資等為主;客體要素則以技術發明和新興產業為主。

開放的創新文化、規范的制度體系、健全的資本市場、完善的科技成果轉化平臺等軟環境是綜合性國家科學中心和區域性創新高地建設不可或缺的重要基礎要素。[6]在兩者的耦合互動和層級流動中,通過不斷的遺傳、變異、選擇和遷入作用,其要素結構不斷趨于優化,最終形成配置高效、功能有序的要素協同創新體系。

2.網絡關系

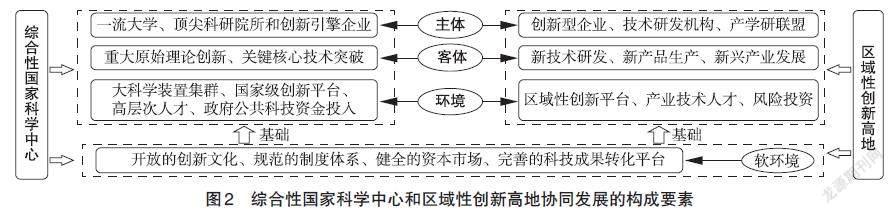

綜合性國家科學中心和區域性創新高地的協同關系表現為一種創新樞紐——網絡組織(圖3)。新時代科技創新活動具有高集聚、鏈條長和體系化的特征,不僅需要依靠大學、科研院所、企業、人才、大科學裝置和科技基礎設施等要素投入,還需要跨區域創新網絡體系支撐以實現各要素自由流動。

作為不同功能和等級的科技創新樞紐,二者本質上是創新體系內不同空間位置上的創新節點。綜合性國家科學中心之間、區域性創新高地之間、綜合性國家科學中心與區域性創新高地之間在人才、科研、技術和產業等方面的交流互動,發育形成了以人才流動網絡、科研合作網絡、技術轉移網絡、技術貿易網絡和技術投資網絡等為載體的全球地方創新網絡。

隨著各種創新要素網絡不斷迭代優化,綜合性國家科學中心和區域性創新高地逐漸形成功能分工明確、協同錯位發展和多級互補聯動的協同創新體系。兩者基于“科學—技術—產業”創新鏈線性關系,形成不同類型的創新鏈網和鏈路,這種網絡關系反過來又進一步放大或縮小了綜合性國家科學中心和區域性創新高地之間的要素稟賦差異,推動要素的進化升級和功能分化。

3.組織結構

從結構主義視角,綜合性國家科學中心和區域性創新高地的結構表現為三個維度:時間結構(相空間)、空間結構(實空間)和等級結構(序空間)[12](圖4)。

時間結構是指綜合性國家科學中心和區域性創新高地在跨區域創新網絡組織和要素流動作用下沿時間軸由無序向有序、由初級向高級、由簡單到復雜的演化態勢;空間結構是指創新主體、客體及環境等構成要素相互作用、共同影響所表現出的地域組織形式和空間配置關系。由于地方根植性及外部交互性共同作用,綜合性國家科學中心和區域性創新高地的空間布局具有異質性和多樣性,突出表現為空間不均衡性、集聚性及其多樣性。如已獲批的綜合性國家科學中心——上海張江呈現組團式和集約型發展格局,而安徽合肥則發育典型的圈層結構(核心層、中間層、外圍層、聯動層)[13];等級結構是指創新要素及其網絡組織呈現的等級層次性及其科層結構。一方面,由于自身規模及科學資源配置的差異性,綜合性國家科學中心和區域性創新高地在空間統計上存在等級——規模分異;另一方面,隨著創新要素流量及流向的變遷,綜合性國家科學中心和區域性創新高地在網絡組織中發育核心——邊緣結構。在整個過程中,三者相互耦合、共同作用,構成一個復雜的時間—空間—等級復合結構。

4.主要功能

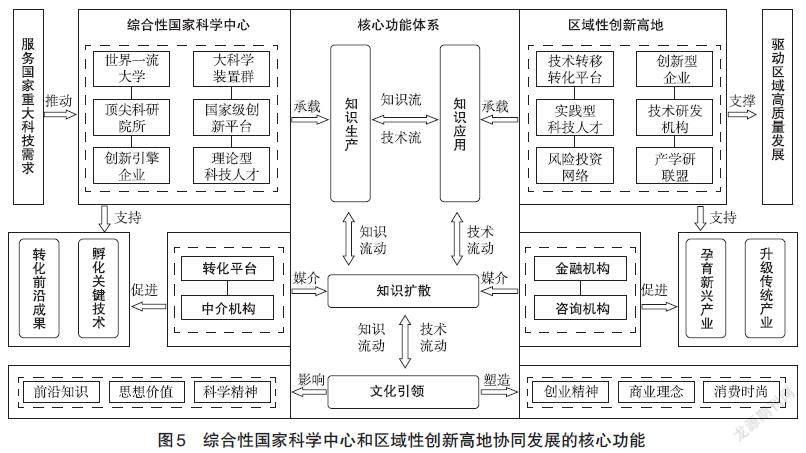

綜合性國家科學中心和區域性創新高地的主導功能由其構成要素及其發展定位決定。前者以知識生產功能為主導,后者則強調知識應用功能引領,而知識擴散和文化引領則是它們共有的衍生功能(圖5)。

(1)知識生產功能

主要由綜合性國家科學中心承擔,其知識生產功能主要集中于基礎前沿科學領域及關鍵核心技術領域。面向國家重大科技需求,國家科學中心以重大科技基礎設施、高層次人才為基礎支撐,匯聚一流科研團隊,發揮自身高水平創新要素密集、在創新網絡中處于“塔尖”位置的優勢,聚焦基礎科學,瞄準人工智能、空天科技、生命健康等前沿領域[4],開展戰略性前沿基礎科學研究,催生變革型的原始創新,突破關鍵核心技術、前沿交叉和共性技術的科學技術瓶頸。

(2)知識應用功能

主要由區域性創新高地承載,其知識應用功能表現在兩方面。一是充分利用自身在區域范圍內的創新資源要素優勢,向上承接和匯聚綜合性國家科學中心的知識溢出,聚焦知識成果轉化、技術研發和應用以及產業化,實現“知識—研究—開發—中試—產業化”鏈條的互聯互通。二是通過知識的吸收、轉化和應用,促進新產品、新技術、新產業的孕育和外向擴散,帶動區域范圍內技術進步與產業發展,驅動區域高質量發展。

(3)知識擴散功能

根據國家對創新鏈與產業鏈融合發展的戰略部署[10],綜合性國家科學中心和區域性創新高地以創新成果轉化平臺、中介機構、金融機構和咨詢機構為媒介,分別通過知識流動和技術流動發揮知識擴散功能,促進前沿成果的轉化、核心技術的孵化和新興產業的孕育、傳統產業的升級。

(4)文化引領功能

科學發展和技術進步的一個必然結果是綜合性國家科學中心和區域性創新高地衍生出文化引領功能,科學知識的進步和重大技術的變革,不僅影響人的思想價值、科學精神,還塑造著他們的創新精神、商業理念和消費時尚。

5.演化機制

綜合性國家科學中心和區域性創新高地的建設是一個長期過程,其發展過程受到自組織和他組織機制的耦合作用。一方面,受創新要素、科技資源配置及制度文化影響,“自下而上”呈現自組織過程;另一方面,受國家政策引導和資金支持,帶有明顯“自上而下”的人為干預,表現出他組織過程(圖6)。

在自組織機制和他組織機制的共同作用下,兩者的建設發展均經歷形成、成長、成熟、衰退和再生的周期性演化規律。依據其形成過程可以分為政府扶持型、市場導向型和自我成長型三種類型[5]。

(1)政府扶持階段

在綜合性國家科學中心和區域性創新高地的建設初期階段以國家扶持為主,自然形成為輔,具體表現為由國家部委批準,政府牽頭在科學資源配置優越的地區進行布局建設和規劃。如目前已獲批的綜合性國家科學中心上海張江、安徽合肥、北京懷柔以及粵港澳大灣區均由政府主導。

(2)市場導向階段

在綜合性國家科學中心和區域性創新高地的快速成長階段,呈現國家扶持和自然形成雙驅動。具體表現為部分區域由于國家創新戰略規劃直接獲批進行建設,而一些區域由于自身發展具備科技資源配置條件而獲得國家認可。

(3)自我成長階段

在綜合性國家科學中心和區域性創新高地的成熟階段,以自然形成為主,國家扶持為輔。伴隨著建設路徑的成熟和完善,越來越多的區域會自發的集聚優化科學資源配置,以獲得國家扶持和政策傾斜[5]。在此演化過程中,科學中心和創新高地的建設發展不斷更新迭代,逐步形成優勝劣汰的競爭循環機制。因此,綜合性國家科學中心和區域性創新高地的建設及其發展不僅要緊抓國家利好政策,而且更需要不斷提升自身科技創新引領力和創新要素集聚力,以實現良性有序的長足發展。

總之,在二者的形成和演化過程中,其要素、關系、結構、功能及其演化機制相互作用,互為反饋,最終形成具有內在邏輯關聯的協同互饋閉環。首先,在科技勢差等機制作用下,創新要素的不均衡配置特征,賦予了綜合性國家科學中心和區域性創新高地自組織演化的初始要素,也催生了不同要素之間通過創新行為發生關聯形成創新網絡。其次,綜合性國家科學中心和區域性創新高地之間的創新網絡關系演化影響并塑造其組織結構及其功能配置。隨著時間推移,綜合性國家科學中心和區域性創新高地表現出結構和功能相互轉換和互相協同的動態關聯過程,兩者在創新網絡中的功能及其能級得到重組和優化。最后,隨著綜合性國家科學中心和區域性創新高地的功能重組與演化,對其創新要素的組成結構提出新的要求,推動創新要素的配置發生變化,從而滿足創新網絡中功能重組優化后的要素需求,最終形成“要素—關系—結構—功能—演化”的理論閉環。

二、結論

綜合性國家科學中心和區域性創新高地的理論框架,整體上可歸納為以構成要素(主體要素、客體要素和環境支撐要素)、關系網絡(創新網絡)、組織結構(時間結構、空間結構和等級結構)、主要功能(知識生產、知識應用、知識擴散、文化引領)、演化機制(自組織和他組織)五個維度為一體的協同創新體系架構,五者相互作用,互為反饋,最終形成具有內在邏輯關聯的協同創新閉環。

參考文獻:

[1] 杜德斌.中國孕育世界級科技創新中心的潛力[J].地理教育, 2016(12):1.

[2] 習近平.努力成為世界主要科學中心和創新高地[J].求是, 2021(6):4-11.

[3] 李志遂,劉志成.推動綜合性國家科學中心建設增強國家戰略科技力量[J]. 宏觀經濟管理, 2020(4):51-57,63.

[4] 新華社.中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議[EB/OL].(2020-11-03)[2022-05-22].http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm.

[5] 葉茂,江洪,郭文娟,等.綜合性國家科學中心建設的經驗與啟示——以上海張江、合肥為例[J]. 科學管理研究, 2018, 36(4):9-12.

[6] 張耀方.綜合性國家科學中心的內涵、功能與管理機制[J].中國科技論壇, 2017(6):5-12.

[7] 宋偉.綜合性國家科學中心的戰略定位與功能實現[N].安徽日報, 2017.

[8] 趙雅楠,呂拉昌,趙娟娟,等.中國綜合性國家科學中心體系建設[J].科學管理研究, 2022, 40(2):7-13.

[9] 曹方,王楠,何穎.我國四大綜合性國家科學中心的建設路徑及思考[J].科技中國, 2021(2):15-19.

[10] 王智源.強化知識產權創造保護運用促進綜合性國家科學中心建設[J].中共合肥市委黨校學報, 2017(6):19-21.

[11] 連瑞瑞.綜合性國家科學中心管理運行機制與政策保障研究[D].合肥:中國科學技術大學, 2019.

[12] 劉承良.城鄉路網系統的空間復雜性[M].上海:上海科學普及出版社, 2017.

[13] 鄭傳月,楊艷紅.綜合性國家科學中心視角的城市創新基礎設施建設模式研究——基于北京、上海、合肥和深圳的比較[J].安徽科技, 2022(2):37-42.

通信作者:劉承良