研學課程設計的“四步法”及其應用實踐

金開迪

摘 要:本文針對研學旅行課程實施不規范與不科學等問題,依據泰勒課程理論和教學評一體化理念,提出“研學目標素養化”“探究內容項目化”“學生活動任務化”“課程評價多元化”的研學課程設計“四步法”,并以“中華古水城,英雄臺兒莊”研學課程為例加以闡釋。

關鍵詞:研學旅行;研學課程設計;“四步法”

中圖分類號:G633.55? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1005-5207(2022)08-0061-04

一、研學旅行課程化的背景

2016年12月,教育部等 11 部門聯合發布《關于推進中小學生研學旅行的意見》,將研學旅行納入中小學校教育教學計劃。2017年9月,教育部印發《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》,明確將研學旅行納入綜合實踐活動課程,為全國中小學校開展研學旅行指明了課程化的發展方向。此后,中小學生研學旅行得到迅速發展,同時也暴露了課程實施不規范與不科學等問題。

1.研學課程設計的能力不足,缺乏優質研學課程

研學課程設計人員主要來自旅行社、研學基地和學校教師三大群體。旅行社和研學基地人員設計的研學課程存在“重景輕育”問題,即重視景點介紹,缺少景點內涵與學科知識的融合。學校因缺少復合型教師,設計的課程更偏重于學科知識向“深”向“廣”拓展,“重學輕游”問題較為嚴重,挫傷學生研學熱情。

2.研學目標不明確,“重游輕學”現象普遍,實施效果較差

旅行社和研學機構打著“研學”的旗號,行旅游之實,多是“做做樣子”“重游輕學”。研學導師多為“導游”擔任,研學目標制定與學情適切度不高,對學生要求不明確,落實不到位。研學過程缺少項目牽引和任務驅動,整個過程更多關注學生安全與景點講解,“導游走、我就走、導游講、我就聽”,導致學生參與少、動手動腦機會少。

3.課程評價方式單一,以結果評價為主

評價方式一般是研學旅行后布置“作業”,多是寫感想、談收獲,對“作業”的評價又以分數評價和等級評價為主。這樣簡單的評價方式不利于學生的全面發展和素養提升。

2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。“雙減”背景下,社會各界期待研學旅行在落實立德樹人和發展學生核心素養方面發揮更大作用,這就亟需設計高質量研學課程。

二、研學課程設計的理論依據

1.泰勒課程理論

美國學者泰勒在《課程與教學的基本原理》一書中明確指出,課程設計的四個主要步驟為:確定課程目標—選擇課程內容—規范課程實施—科學的課程評價。他認為一個完整的課程編制過程應該包括上述四項活動。課程目標指向為什么學,預期學習結果是什么;課程內容指向學習什么,達到怎樣的要求;課程實施指向學習活動如何開展,學生怎樣更好地學會;課程評價指向學到了何種程度,學生是否達成課程目標。

2.教、學、評一體化

教、學、評一體化是將教學目標(預期的學習結果)、教學活動(教師的教和學生的學)和教學評價(對目標是否達成的檢驗和測量)三者看作缺一不可的整體,進行統一設計和實施,期望在目標上達成高度一致,從而確保教學的有效性。只有達到教、學、評三位一體且目標一致,才能使課程教學方向更明確、效率有提升、效果有保障;教、學、評三者高度統一才能更好地提升學生學業質量。

筆者依據泰勒的課程開發原理,基于教學評一體化,結合多年研學教學實踐經驗,提出研學課程設計“四步法”:研學目標素養化、探究內容項目化、學生活動任務化和課程評價多元化。四個步驟分別與泰勒課程設計的四項活動相匹配,使研學目標、探究內容、學生活動與課程評價具有一致性,如圖1所示。

三、“四步法”研學課程設計及其實踐案例

臺兒莊位于山東省棗莊市,是一座文化底蘊深厚的秀美古城,被譽為“江北水鄉”。明清時期,臺兒莊集京杭大運河水運之利成為傍水而筑、因運而興的“水旱碼頭”。1938年春,中國軍隊在此浴血奮戰,打破了日本侵略者“不可戰勝”的神話,贏得了“臺兒莊大捷”,使臺兒莊“因戰而名”,被譽為“中華民族揚威不屈之地”。而令人惋惜的是炮火使古城化為廢墟。2008年棗莊市重建了臺兒莊古城,較好地留存了明清時期的古運河、古駁岸、古碼頭、古建筑以及抗戰遺址50余處。“復活”后的臺兒莊古城集“運河文化”和“大戰文化”于一域,是體驗運河文化和抗戰文化的理想之地。

為了指導臺兒莊當地中小學校更好地開展研學旅行,筆者運用研學課程設計“四步法”,結合臺兒莊的研學資源特色,開發了“中華古水城,英雄臺兒莊”研學課程。

1.研學目標素養化

研學目標素養化是基于研學資源的教育屬性制定指向中國學生發展核心素養的研學目標。研學旅行對于全面培育人文底蘊、科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新等學生發展核心素養,綜合培育學生各學科的核心素養,落實立德樹人根本任務,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人意義重大[1]。研學資源的綜合性、學習方式的實踐性和學習內容的真實性,使研學課程具有培養“全面發展的人”的獨特價值。筆者融合研學資源教育屬性與學生發展核心素養內在要求,基于文化基礎,通過社會參與,強化自主發展,希望達成以下四個研學目標,幫助學生深化因地制宜、可持續發展理念和樹立正確的戰爭與和平觀念。

目標一:通過考察臺兒莊古城興起與運河的關系,感受臺兒莊的商賈文化,深化因地制宜發展思想。

目標二:通過調查臺兒莊古城復建后當地旅游業的發展狀況,體驗臺兒莊的非遺文化,深化可持續發展理念。

目標三:參觀臺兒莊大戰紀念館,了解大戰歷程,感懷英烈壯舉,樹立“不怕犧牲、無畏戰爭”的精神。

目標四:尋蹤臺兒莊大戰遺址,見證大戰史實,認識戰爭的殘酷性,樹立“敢當英雄、捍衛和平”的意識。

筆者沒有“面面俱到”地展示運河文化,而是選擇能充分體現因地制宜與可持續發展理念的商賈文化與非遺文化作為研學目標。對于大戰文化,筆者認為不能僅僅停留在“珍愛和平”層面,而是應當揭示大戰的前因后果,認識大戰殘酷性的同時培養學生的英雄氣概,要有戰爭來臨時不怕犧牲和挺身而出的勇氣。

2.探究內容項目化

探究內容項目化是用項目式學習理念推進學生對研學內容的探究學習。項目式學習是一種以學生為中心的教學方法,它提供一些關鍵素材構建探究環境,學生通過組建團隊在此環境里解決一個個開放式問題進行學習[2]。研學項目設置是為實現研學目標而設計的,這些項目應當具有一定的挑戰性,否則不能激起學生的探究興趣;同時這些項目的實現不應脫離研學場域的范疇,否則難以使學生的研學成就感得到滿足。實現一個研學項目所對應的研學場域應是連續的,并且空間跨度不應過大。針對四個研學目標,筆者設計了四個與之對應的研學項目供學生選擇,并標明相應的研學地點,如表1所示。

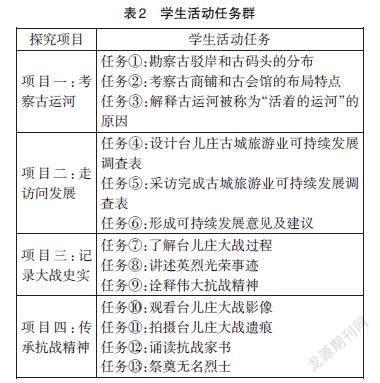

3.學生活動任務化

學生活動任務化就是以任務驅動的方式為學生完成研學項目搭建“腳手架”。任務驅動模式將項目式學習貫穿整個研學過程,全體學生以小組為單位任選感興趣的課題組成研學小組,在研學導師的幫助下完成研學任務。[3]一般情況下,達成一個研學項目需要3~4個任務(表2),任務之間應有一定的邏輯性,這有利于學生在實踐過程中增強“體驗”“體悟”“體認”,實現思維進階,進而做到“體行”。

如項目一,學生漫步月河街、順河街,一邊感受商賈文化,一邊完成任務①與任務②,在考察的過程中,總結古駁岸、古碼頭、古商鋪和古會館沿運河布局的特點,深化對因地制宜思想的理解,完成任務③。考察報告的形成過程就是對“體驗”“體悟”“體認”的思維進階過程。

再如項目四,學生首先在大戰影像史料館,完成任務⑩,整體感知大戰的真實性;接著在彈孔墻前,仔細觀察彈孔的密度,完成任務11,進一步觸發學生情感,感悟大戰的殘酷;繼而在紀念廣場完成任務12與任務13,進一步升華學生情感,使學生認同英烈的家國情懷。任務⑩~13,逐步實現學生由“體驗”到“體悟”再到“體認”的思維進階,逐漸完成學生的情感升華。最后的評價活動設計為:假如學生置身大戰現場,設想自己應該怎么辦?把學生由“知”引向“行”,當戰爭來臨時,能夠做到“無畏戰爭、捍衛和平”,實現“體行”。

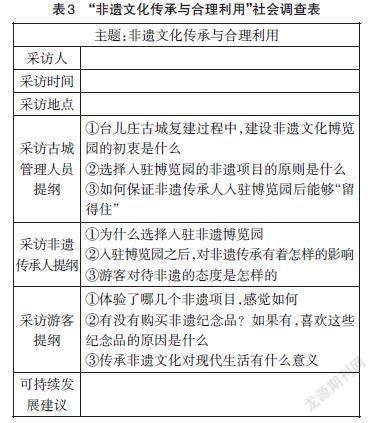

如果研學任務綜合性較強,研學課程可以提供方法點撥或問題指引。如任務④,對于社會調查方法,筆者提供了一個典型案例(表3),說明社會調查的一般步驟為確定調查主題—明確調查對象—設計采訪提綱—形成調查報告。再如任務⑦,可以將研學任務進一步問題化:臺兒莊大戰的背景;臺兒莊大戰分成哪幾個階段;比較臺兒莊大戰時敵我雙方軍力、傷亡情況;思考我方犧牲巨大的主要原因;臺兒莊大戰的歷史意義。

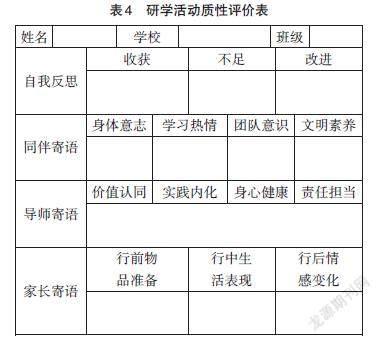

4.課程評價多元化

課程評價多元化就是研學活動相關主體運用多種評價方式方法基于各自視角觀察學生在研學過程中的表現與成長。研學課程評價的“多主體”主要包括學生自身、小組同伴、研學導師和學生家長。因為研學課程評價的目的在于促進學生全面發展,不在于甄別和選拔學生,所以應當以過程評價為主,輔以結果評價,弱化分數評價和等級評價。

過程評價的方法應當靈活多樣,根據學習項目的特點采用科學考察、社會調查、角色模擬、演講、競賽搶答、游記、美篇(一款圖文創作分享應用App)等方式檢查研學目標的達成情況。筆者在“中華古水城, 英雄臺兒莊”研學課程設計過程中,遵循“一項目一評價”原則。項目一強調研學過程,采用科學考察報告單“綜合分析臺兒莊的興起與運河的關系”進行評價;項目二強調研學方法,設計和完成的社會調查報告單“提出對臺兒莊古城可持續發展的意見及建議”即為評價依據;項目三強調研學知識,采用模擬講解員的方式開展評價(能夠圍繞3個學習任務中的1個進行講解即可);項目四強調研學情感,采用“如果我是一個兵”即興演講的方式進行評價。

在對學生個人進行某次研學活動的結果評價時,教師應注意發揮多學生主體作用,重視質性評價,盡量避免量化評價。如表4所示,學生自身側重于自我反思,主要談收獲、不足與改進;小組同伴側重于描述伙伴的身體意志、學習熱情、團隊意識和文明素養等研學品行;研學導師側重于從價值認同、實踐內化、身心健康和責任擔當等方面說明學生的學習效果;學生家長則側重于關注學生的行前物品準備、行中生活表現以及行后情感變化。

依據研學課程設計“四步法”開發的研學課程,課程基本要素齊備,有利于研學課程規范和科學實施,助推研學旅行高質量發展。同時也應當注意,研學課程具有高度的開放性和生成性,研學導師在指導課程實施過程中,始終應以學生為中心,堅持問題導向,基于不同學段學生的學情和學力開展研學活動。

參考文獻:

[1] 段玉山,袁書琪,郭鋒濤,等.研學旅行課程標準(一)——前言、課程性質與定位、課程基本理念、課程目標[J].地理教學,2019(5):4-7.

[2] 李琳.“騰沖研學課程設計大賽”評價與思考[J].中學地理教學參考(上半月),2021(4):23-25.

[3] 張恒會,甘宜軍.基于項目式學習的山東蓮青山研學旅行設計[J].地理教育,2021(3):56-59.