《嶺南三大家詩選》研究

陳浩文

(作者為中山大學中文系碩士研究生)

“嶺南三大家”指明末清初的廣東著名詩人屈大均、陳恭尹、梁佩蘭三人。《嶺南三大家詩選》是清代廣東遺民詩人王隼優秀選本,奠定了他提出的“嶺南三大家”的稱號,影響深遠,對于嶺南詩歌的發展和傳播具有重要意義。但是,目前針對本書的專門研究很少,包括王富鵬先生研究嶺南三大家的《嶺南三大家研究》以及各類相關的論文,皆針對三大家本人的詩歌、文學理念等方面進行分析,而對“嶺南三大家”的濫觴著作、王隼的《嶺南三大家詩選》一書的研究分析卻付諸闕如。有學者總結道:“《嶺南三大家詩選》的編選也反映了清初的詩學思想,對認識清初詩壇及嶺南詩壇均有著重要的文本意義。”其實,就文化學術研究而言,本書具有深入探究的價值。

王隼《嶺南三大家詩選》,刊行于康熙三十一年(1692)九月,由惠州知府王煐作序。本書應是王隼半生精力所萃。三大家和王隼父親王邦畿是好友,王隼因此從小和三大家交往,刊刻此書時,王隼四十八歲,交誼已近三十年,可謂一生摯友。本書共二十四卷,三家每人八卷,但詩的數量不同。按梁佩蘭、屈大均、陳恭尹排序,其中梁佩蘭459首,屈大均477首,陳恭尹269首。每位詩人的作品,按樂府、五古、七古、五律、七律、五絕、七絕的體裁排序,屈大均多五排、雜體兩體。全書除書前的序外,無任何評論。

一、“嶺南三大家”概念的構建

1.對江左“三大家”的模仿

據王富鵬先生的研究成果,“嶺南三大家”概念的最早提出者,就是王隼。王隼通過編輯刊行《嶺南三大家詩選》,確立了這一稱號,并為當時詩壇和歷史所接受。其實在此之前,也有學者提出這一說法,如何品瑞《番禺縣書目志》:

屈大均與陳恭尹、梁佩蘭并稱“嶺南三大家”是由他首先提出的。

王隼為何要構建這一稱號呢?鄧之誠《清詩紀事初編》有個著名的論斷:

王隼曾選佩蘭及屈大均、陳恭尹之詩,為《嶺南三大家詩選》,隱以抗江左三大家。

這一觀點獨到而準確。“江左三大家”指虞山錢謙益、婁江吳偉業、合肥龔鼎孳等三位清初在江南乃至全國成就最高的詩人。此稱號最早是在清康熙七年(1668)由吳江學者顧有孝、趙澐提出并編著《江左三大家詩鈔》而確立,影響深遠。王隼所編詩選,是在其后二十四年,同樣為地域名稱加“三大家”,模仿意味甚顯。晚清大家陳衍曾明確指出:“嶺南依樣仿江南,獨漉騷余鼎足三。”

王隼同時對顧有孝的著作有所關注。如其唐詩選《五律英華》,也是模仿顧有孝《唐詩英華》而作。顧有孝生涯跨明清兩代,長于王隼而與之基本同時代,也是一位遺民,明亡后隱居不仕,以著述自娛,其詩亦多亡國之悲。這樣的同道中人,雖未見王隼與之交往的記載,但王隼必然也是非常欣賞的。王隼模仿而確立“嶺南三大家”的稱號后,同樣取得了深遠的歷史影響。清人常把嶺南和江左并列而言:“國朝談詩者,風格遒上推嶺南,采藻新麗推江左。”顧有孝可謂是王隼的先驅者。

2.王隼個人思想情感因素

王隼確立“三大家”稱號,同時也和他自身的文學思想有關。目前可知最早將“三大家”并列的,便是王隼父親王邦畿。王隼的《六瑩堂集序》記:

憶少時侍先君子古厚堂中,雪夜偶論及嶺南文獻,因舉近代梁蘭汀、區海目、陳云淙、黎板橋、鄺扶南諸君子所為詩歌騷賦,命隼各識數語,品題其下。既畢,復舉所最厚善,二十年共壇坫,如藥亭、翁山、獨漉三先生著,其獨造入微旨趣。

王邦畿這一段評論也因為王隼的記載而傳世。在當時嶺南詩壇,王邦畿最欣賞者即為梁、屈、陳三人,當時三人正值中年,還未達到創作巔峰,但王邦畿早已看出其成就非凡,可謂獨具慧眼,這自然也會給年少的王隼留下很深的印象,也隱隱讓王隼將三家并列的文學思想萌芽。這篇序寫作于清康熙二十年(1681),是在王隼出版《嶺南三大家詩選》前十一年。陳恭尹在同時寫作的序也稱:“吾與齒雁行者,梁子藥亭、屈子翁山,為能發攄性靈,自開面目。”“予竊謂翁山,江河之水也,藥亭,瀑布之水也,而予,幽澗之水也。翁山之味醇而冽,藥亭之味清而旨,予之味澹而永。”可見王隼和陳恭尹早就都有將三人并稱的想法,加之三大家與王隼一家三代交誼,詩歌唱酬,感情深厚,相互理解深入,所以王隼將三人并稱,也是符合常情的。

三人的詩歌創作異中有同,王隼和顧有孝并列錢、吳、龔三位風格出處不同的詩人一樣,將屈、梁、陳合稱,富有創造性。此后將三家并稱的說法基本成為定型的習慣性說法。

二、內容特點

《嶺南三大家詩選》編著于清康熙三十一年(1692),當時梁佩蘭63歲,屈大均62歲,陳恭尹61歲,皆已到了暮年,所以王隼所選詩歌基本可以概括三家的一生的成就。而作為一部詩選,王隼于三家作品的取舍,蘊含了許多深意,試作簡析。

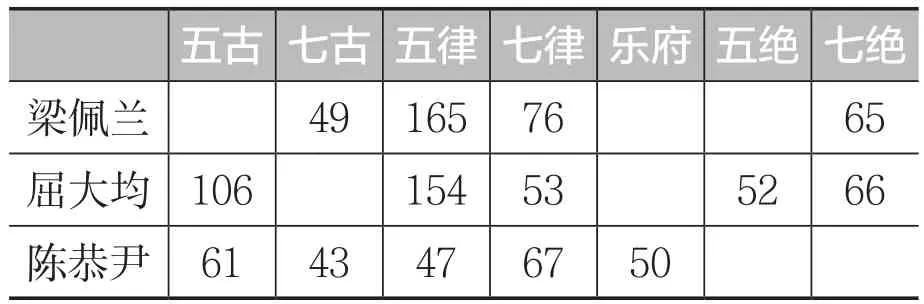

三大家中,體裁側重不同,入選最多的前幾種體裁見下表:

五古 七古 五律 七律 樂府 五絕 七絕梁佩蘭 49 165 76 65屈大均 106 154 53 52 66陳恭尹 61 43 47 67 50

其中梁佩蘭入選最多的是五律,一共165首;屈大均最多的也是五律,一共154首;陳恭尹最多的是七律67首,五古61首。

這和三大家的創作成就是相符的。王隼對梁佩蘭推崇備至,而最推崇的就是其近體詩:

余時于藥亭先生則進論曰:先生之作,五七近體,譬如成連子撫琴,一彈再鼓,便已天風怒號,海水飛立,龍魚百怪,泳游出沒,而不可名狀。

屈大均創作能力浩瀚無邊,但五律是公認最佳。如陳永正先生所說:

屈大均詩才氣橫溢,各體俱佳,尤以五律為最。

絕句作為易學難工的天才體裁,屈大均也非常擅長,因此王隼選入他的絕句最多。

陳恭尹的七律在清初首屈一指,陳永正先生言:

陳恭尹詩以七律成就為最高。沈德潛稱其“諸體兼善,七律尤矯矯不群”。

同時,必須承認,王隼詩選中陳恭尹的作品選入太少,不符合其創作實際。和其他兩家相比,王隼選陳恭尹詩顯得保守,如絕句總共才21首,就全書格局看,有草草結篇之嫌,這是一病。

王隼作為典型的遺民,在其著作中貫徹其遺民思想和現實關懷,《嶺南三大家詩選》也不例外。詩選之中大量選入明顯反清懷明和批判現實思想的作品,使得整部詩選不止是一部構建三大家概念的文學選本,也是一部厚重的反映清初現實的大作。

1.反清懷明

詩選中體現反清懷明思想的作品可謂比比皆是,直接表達者如懷念明朝和崇禎皇帝的屈大均的《御書歌》《御琴歌》《綠綺琴歌》《燕京述哀》《奉題方爾止戊申年正月初四日恭謁孝陵感懷詩后》,陳恭尹《崇禎皇帝御琴歌》,從題目就能看出“不合時宜”的情感。而委婉的懷念前朝的感慨之作更多,即如仕清者梁佩蘭,王隼也選入了許多他早期懷念明朝的作品,如《秋懷》:

禁籞何人到海涯,景陽宮裏盡啼鴉。徒聞草野留王氣,不見蕪城是帝家。斑竹至今悲二女,蒼梧終古葬重華。六龍南幸無歸日,腸斷西風起暮笳。

天府誰夸百二雄,帝王原自出秦中。山河鐵壁無人到,庸蜀金牛有路通。拔地不知留淺草,射天真欲挽長弓。何因三月咸陽火,不及旃裘似火紅。

這組詩寫于南明滅亡之時,梁佩蘭對明朝君臣抗清的失敗和悲慘結局表示哀悼,以舜的去世喻之;對于清軍對老百姓的屠戮表示憤慨,認為酷烈甚于項羽焚燒咸陽。又如梁佩蘭懷古詩《鳳陽》:

萬古涂山國,淮淝此合流。天成龍虎地,人識帝王州。飛鴈虛銀海,遺民記玉旒。忍看陵墓上,風雨折松楸。

鳳陽是朱元璋的老家,詩中梁佩蘭借寫鳳陽這一明朝的發祥地,反襯出明朝滅亡的悲哀。這樣的詩作,在梁佩蘭集子中是不多的,也許他出于政治考慮進行了刪減,但王隼則看似不經意地選入詩選之中。

詩選中還選入許多梁佩蘭和明遺民交往的作品,包括哀悼王隼父親王邦畿、陳恭尹父親陳邦彥的作品,也隱含了許多同情理解之意。

屈大均、陳恭尹反清懷明的作品占了很大比例,無所顧忌。如屈大均《猛虎行》,把清廷寫成屠戮生靈的“猛虎”,批判甚為激烈。還有《洗象行》,寫云南南明政權的淪亡,充滿了深深的悲傷無奈和不甘。屈大均的名作《壬戌清明作》也選入其中:

朝作輕寒暮作陰,愁中不覺已春深。落花有淚因風雨,啼鳥無情自古今。故國江山徒夢寐,中華人物又消沉。龍蛇四海歸無所,寒食年年愴客心。

本詩作于清康熙二十一年(1682),三藩之亂被平,大陸的復明事業徹底終結,屈大均終于絕望,其中懷念故國的情感噴薄而出,是廣為傳頌的名作。詩選還選入屈大均在吳三桂三藩之亂時參加吳軍期間寫作的《浮湘》組詩,十五首選入了八首,這在后來都成為本書被禁毀的主要證據。

陳恭尹也有許多涉及遺民思想作品選入,如其名作《懷古》十首王隼也全部選入,其中借古傷今的思想也同樣非常突出,如《洛陽懷古》:

敝車駑馬雒城邊,盛事空憑故老傳。嵩室有聲君萬歲,土圭無影日中天。禮亡已驗伊川發,涕下徒傷賈傅年。莫問漢家圖畫處,丹青磨滅化苔錢。

洛陽亦非當年,漢家也早已作古,這是所有遺民共同的悲愴。

陳恭尹最有名的作品莫過于七律《崖門謁三忠祠》:

山木蕭蕭風又吹,兩厓波浪至今悲。一聲望帝啼荒殿,十載愁人拜古祠。海水有門分上下,江山無地限華夷。停舟我亦艱難日,畏向蒼苔讀舊碑。

本詩創痛巨深,既悼念抗清犧牲的父親,也哀悼亡國不復,腥膻遍地;其藝術成就亦非常高超,是最有名的遺民詩之一,王隼亦選入之。

2.批判現實

除抗清懷明的作品,詩選中還選入三大家許多刻畫、批判現實的作品,主題聚焦在清初統治者的暴政和改朝換代之際老百姓的苦難生活。

梁佩蘭為數不多的關懷現實的名作,如《養馬行》反映清軍入駐廣州后強占民居養馬的暴行,《采珠歌》寫采珠行業老百姓的貧困艱難,《采茶歌》寫采茶女的心酸,王隼皆一一選入。

屈大均這類作品最多,他對生民充滿感情,一心救國,王隼多有選入。如《大同感嘆》:

殺氣滿天地,日月難為光。嗟爾苦寒子,結發在戰場。為誰饑與渴,葛屨踐嚴霜。朝辭大同城,暮宿青燐傍。花門多暴虐,人命如牛羊。膏血溢槽中,馬飲毛生光。鞍上一紅顏,琵琶聲慘傷。肌肉苦無多,何以充君糧。踟躕赴刀俎,自惜凝脂香。

本詩寫于順治六年(1649),原本歸順清朝的山西將軍姜鑲反正,發動反清起義,因清軍反撲鎮壓而失敗。清軍攻破大同后,進行慘絕人寰的大屠殺。詩人憤慨于清軍的暴政獸行,記錄下這一歷史罪行。

詩選中,屈大均許多“雜體”詩,生動反映了老百姓水深火熱的生活以及統治者的殘酷剝削,如諷刺清初賦稅沉重的《雷女織葛歌》,反映清軍暴行的《抱松婦操》,描寫饑荒的《割股操》《菜人哀》等不忍卒讀的作品,皆生動反映了明清易代之際連年戰爭給老百姓帶來的災難,是屈大均最有分量的作品之一,王隼大膽選入詩選之中。

陳恭尹這方面的作品也選入不少,如反映清初暴政遷海令的《感懷》,詩中諷刺“人民古所貴,棄之若泥滓”,記錄下清政府這一滔天罪行。

陳恭尹也有委婉的諷刺統治者剝削老百姓作品選入,如《耕田歌》借寫黃牛的勞作比喻老百姓任勞任怨,最終也逃不過被統治者榨干、屠殺的命運。又如《繅絲歌》:

小蟲之大小指如,君子之軀七尺余。鑊烹小蟲胡為乎,將以為衣榮君軀。君軀長,君軀短。小蟲之小絲有限,中心抽盡君未暖。

本詩以蠶比喻老百姓,統治者敲骨吸髓式的剝削,他們的貪欲沒有止境,老百姓只能被徹底剝奪干凈。

這些反清懷明、批判現實的作品充滿悲憤的情緒,是詩選中最有分量的作品。王隼不避“忌諱”選入,可見其明遺民思想的一以貫之,也是王隼關注現實文學思想的體現,并借此詩選為后世樹立了現實主義的良好詩風標準。

3.雄直詩風

王隼在《嶺南三大家詩選》中努力樹立的另一個標桿便是嶺南詩歌歷來的雄直詩風。清代中葉學者洪亮吉云:“尚得昔賢雄直氣,嶺南猶似勝江南。”“雄直”,是公認的嶺南文化典型風格。嶺南地理環境特殊,宋末和明末都成為亡國戰爭最后的戰場。在天地翻覆的時代,嶺南涌現出大量的救國志士和遺民,其充滿力量、椎心泣血的詩文創作感動后世,“知其不可而為之”的悲壯精神,反映時代興衰歷史興亡的大氣魄,化為嶺南人景仰并推崇的文化精神。加之對漢唐雄風的推崇,嶺南形成了“雄直”的詩風。在明代詩文衰弱的時代,嶺南詩文反倒開始異軍突起。這是歷代嶺南人津津樂道的傳統,亦得到廣泛認同。溫汝能《粵東詩海序》:“粵東居嶺海之間,會日月之交,陽氣之所極,極陽則剛,而極必發。故民生其間者,類皆忠貞而文明,不肯屈辱以阿世,習而成風。故其發于詩歌,往往瑰奇雄偉,輳轢今古,以開辟成一家言。”吳承學先生也指出:“雄直近古之風,也是嶺南詩人的自我認同。”這一鮮明的詩風成為嶺南文化的經典特色,王隼的詩選有意繼承之。

三大家詩風,梁佩蘭雄健豪放,屈大均雄肆飄逸,陳恭尹雄郁蒼涼,皆很好繼承了嶺南特有的雄直氣派。如屈大均就曾評價梁佩蘭詩“雄奇”的特點曰:

吾黨二三子才高者莫若梁子藥亭,其詩雄奇光怪,能開鑿自成一川岳,下筆風馳電激,倐忽千萬里,不見其起滅之跡。

值得注意的是,梁佩蘭一生的詩風曾經歷較大變化,在蹭蹬科場數十年后,梁佩蘭由早年的志得氣滿、詩風豪放漸漸轉向失落平靜,詩風也變得清冷雅正。而在《嶺南三大家詩選》中,王隼選梁佩蘭詩依然偏重他前期的豪邁作品。如七律《客吳門寄王說作》:

萬重山外千重水,追憶同君舊入林。為友過于兄弟誼,望余兼有父師心。春晴誰信無鶯語,秋氣偏來迸客吟。又是一年時節了,吳門楓落大江深。

本詩作于清康熙三年(1664)落第之時,但氣象遠大,不見憂愁喪氣之語,可見詩人胸懷。又如悼念抗清烈士陳邦彥詩《秋夜宿陳元孝獨漉堂讀其先大司馬遺集感賦》:

至今亡國淚,灑作粵江流。黑夜時聞哭,悲風不待秋。海填精衛恨,天墜杞人憂。一片厓山月,空來照白頭。

梁佩蘭雖然不是遺民,但對抗清烈士由衷崇敬,此組詩壯懷激烈,沉痛又顯深沉。

屈大均詩始終充滿豪情和斗志,王隼基本選取了他詩集的精華部分,其中有許多長篇古詩,能很好展現屈大均大筆淋漓的風神,慷慨中深沉,如代表作《魯連臺》:

一笑無秦帝,飄然向澥東。誰能排大難,不屑計奇功。古戍三秋雁,高臺萬木風。從來天下士,只在布衣中。

皆可謂氣沖斗牛,同時沉郁耐讀,延續嶺南雄直風氣的優良傳統。

陳恭尹的許多長篇古詩也被選入,可以充分領略其沉郁詩風。如《南海神祠古木棉花歌》,借寫熱烈如火的木棉花表達對故國的忠貞態度,充滿戰斗的熱情。

王隼本人詩風也偏于沉郁而不失力量,雖然比不上三大家的積極向上,但他欣賞三大家詩歌昂揚的熱情,因此多選有力度之作,這也是向嶺外人士展現嶺南詩歌雄直的氣魄,有利于改變外地對嶺南文化的偏見和誤解。

4.與后出之作的比較

關于《嶺南三大家詩選》,目前一共有三部,除最早的王隼版,還有稍后于王隼的沈用濟版《嶺南三大家詩選》,以及1980年出版的劉斯奮、周錫 選注的《嶺南三家詩選》。

王隼去世后,錢塘人沈用濟在清康熙四十三年至四十五年(1704—1706)也編選了一部《嶺南三大家詩選》,其編選原因出于梁佩蘭晚年的囑托以及對王隼詩選的補充:

嶺南三家詩,舊有王蒲衣選本行于海內。然三君晚年詩,王選多未備。余選三家詩時,屈、陳已歿,藥亭亦在臨終,故較王選得窺其全。至去取之間多商之藥亭。識者當鑒其手眼各別處。

沈用濟認為,王隼的詩選未能包括三大家晚年的作品,不足以全面概括三大家特點,因此自己選了一部,但可惜本書在清乾隆年間被禁毀,目前僅見屈大均詩選《道援堂集》十卷,梁佩蘭、陳恭尹卷均已亡佚。沈用濟的詩選規模應比王隼大,也許更能全面反映三大家面目。當然,王隼刊行《嶺南三大家詩選》是在康熙三十一年(1692),距梁佩蘭去世13年,距屈大均去世4年,距陳恭尹去世8年,所謂不及的晚年詩,數量并不算多,不足為王隼詩選之病。王隼詩選有詩逾一千兩百首,對比展現三大家面目也是基本足夠的。目前未見沈用濟本全貌,難以細論,但至少兩部書應該是各有千秋。

改革開放后,廣東人民出版社出版了由劉斯奮、周錫 選注的《嶺南三家詩選》。這是一部全新的三大家詩選本,兩位選注者對王隼的詩選頗有不滿之詞,在“前言”中指出王隼詩選中的幾個問題:一是部分作品“思想性糟糕”;二是對嶺南地方風貌展現不足;三是梁佩蘭作品太多。因此本書對三大家詩進行重新選集,按屈大均、陳恭尹、梁佩蘭排序,其中屈大均詩選入最多,有一百首,其次是陳恭尹八十首,最后是梁佩蘭四十首。當然,本書的編選宗旨和王隼詩選大不相同,王隼在于確立三大家的概念,而本書在于向大眾普及。這是一個比較適中的面向現代大眾的普及本,選注者為每首詩作了題解和簡注,言簡意賅,有利于讀者對三大家的理解。其中選取的詩歌,基本都是三大家名篇佳作,而更偏重現實性,有當時的時代風貌,總體較為客觀。本書對向現代讀者普及嶺南三大家作出一定貢獻。

然而,其中對王隼的批評或有可辯之處。首先忠孝節義之說,指的應該是王隼詩選中反清懷明的部分,詩選中選取了許多懷念前朝的作品,對故國的忠貞情感溢于言表。這在當時是非常合理的,王隼作為遺民,選取同樣是遺民的屈、陳以及對前朝有過懷念情緒的梁佩蘭的作品,自然會傾向反清懷明的情感,這在現代人看來也許是“封建道德”,但在當時是非常“正確”的情感思想反映,對清統治者的否定和批判,就是對黑暗專制制度的否定和批判,是對生民的關懷。本文認為,王隼詩選中的確有部分思想層次不高的作品,如幾首祝壽詩、部分閑筆詠物詩等便無甚價值,但僅占極小部分,瑕不掩瑜。

嶺南地域風貌問題確為王隼所忽略,在他的詩集里并無特意表現。但在當時文學地域意識剛剛興起不久,王隼的嶺南地域意識已經領先了時代,他尚有清初最早的嶺南詩歌總集《嶺南詩紀》,重在以人存詩,更重視能代表嶺南的人物,和現代尋求詩歌中包含嶺南風貌描寫的思路不同。

其次是梁佩蘭問題,王隼的確對梁佩蘭有所偏愛,因此不可避免有個人主觀意志在其中;特別是陳恭尹選詩過少成了遺憾,然而對梁佩蘭的創作成就也不宜過分貶低。

總體而言,王隼的《嶺南三大家詩選》是嶺南乃至清初詩壇不可多得的詩選佳作,給詩壇帶來了一股清正之氣,流風遺韻存留至今,其影響深遠,價值應該得到充分肯定。

三、歷史評價及影響

王隼此作一出,奠定“嶺南三大家”稱號,遙與“江左三大家”呼應,影響很大,很快為全國詩壇所接受。和王隼結識的王士禛在其《漁洋詩話》便云:

南海耆舊,屈大均翁山、梁佩蘭藥亭、陳恭尹元孝齊名,號三君。

王士禛當時已經是繼承錢謙益衣缽的詩壇領袖,他對三大家說法的認可,也代表了當時詩壇的接受。同時代的卓爾堪在其名著《遺民詩》中也說:“(陳恭尹)自幼有異才,與梁佩蘭、屈大均稱嶺南三大家。”可見詩壇的廣泛接受程度。

除成功確立“嶺南三大家”稱號外,王隼還在嶺南引發了類似詩歌選本的選集風潮。《楚庭稗珠錄》即言:“粵中詩人自三家競爽,同好共興,以名其家者頗眾。”

清嘉慶年間(1796—1820),嶺南人劉彬華選輯了當時嶺南著名詩人張錦芳、黃丹書、黎簡、呂堅四家的詩,編寫了《嶺南四家詩鈔》。四家在當時有齊名稱號,黃培芳《香石詩話》曰:

益都李南澗(文藻)稱吾粵詩人,有“四君”之目,張藥房太史(錦芳)、家虛舟廣文(丹書)、黎二樵明經(簡)、呂石帆明經(堅)也。張、黃、黎、呂,一時號齊名。

劉彬華希望借此書的流傳確立四位詩人“嶺南四家”之稱號,從書名上看,應該是受到王隼詩選的啟發。

清嘉慶年間(1796—1820),還有人直接受王隼影響,編著了《嶺南后三家集》,其模仿王隼為三大家立名傳世的意圖非常明顯:

三先生之詩,視前三先生者不無少異,而皆能不相依附襲,取以自成其名,信可傳于世也。

此書以黎簡、馮敏昌、宋湘為“嶺南后三家”,三人皆是成就很高的嶺南詩人,此說法接續王隼三大家,有一定影響。

清道光年間(1821—1850),嶺南人黃玉階也編輯了一部《粵東三子詩鈔》,以晚清詩人譚敬昭、黃培芳、張維屏稱“粵東三子”。類似著作還有盛大士的《粵東七子詩》,王隼本人也在清道光年間被伍元薇編入《粵十三家集》。這些都是在王隼編選《嶺南三大家詩選》后出現的嶺南名家作品,并創造了特定的嶺南詩人并稱名目。雖然后來這些詩人并稱并不如“嶺南三大家”出名,但王隼之影響和嶺南人的鄉土文學意識于此可見。

《嶺南三大家詩選》現存三個版本,初版在清乾隆年間遭到禁毀,但仍有少數原版書保留至今。清道光、同治年間文禁松弛后,本書兩次重印,可見世人重視,不愧是嶺南文化史上的名著和瑰寶。

[1]李嬋娟:《〈嶺南三大家詩選〉的編纂旨趣與詩學價值》。《嶺南文史》,2018。

[2]王富鵬:《嶺南三大家研究·緒論》。人民文學出版社,第19頁,2008。

[3]何品瑞編纂:《番禺縣書目志》,第37頁,1989。

[4]鄧之誠:《清詩紀事初編》卷八《丁編·梁佩蘭》。上海古籍出版社,第986頁,2013。

[5]楊琳琳:《〈江左三大家詩鈔〉研究》。河南師范大學碩士論文,2017年。

[6][清]陳衍:《石遺室詩集》卷四《戲用上下平韻作論詩絕句三十首(止論本朝人及見者不論)》,清刻本。

[7]王慧:《顧有孝〈唐詩英華〉研究》。上海師范大學碩士論文,2012。

[8][清]陸鎣:《問花樓詩話》。郭紹虞編選,富壽蓀校點:《清詩話續編》卷四,上海古籍岀版社,第2312頁,1983。

[9][11][清]梁佩蘭:《六瑩堂集·序》。清康熙刻本。

[10][清]陳恭尹:《獨漉堂詩集》卷三《梁藥亭詩序》。清道光五年(1825)陳量平刻本。

[12][13]陳永正選注:《嶺南歷代詩選》。廣東人民出版社,第286、301頁,2009。

[14][15][16][19][20][清]王隼:《嶺南三大家詩選》卷七、五、十四、九、二十,潨廬藏版。

[17][18][清]王隼:《嶺南三大家詩選》卷二十三。

[21][清]洪亮吉:《更生齋集》詩卷二《道中無事偶作論詩截句二十首》其五。清光緒三年(1877)洪氏授經堂增修本。

[22]王富鵬:《論嶺南詩派“雄直”詩風的形成》。《地域文化研究》,2020。

[23]李嬋娟:《鄉邦意識與地域詩學觀之建構——以明清之際的嶺南詩壇為個案》。《學術研究》,2016年。

[24][清]溫汝能纂輯:《粵東詩海·序》。中山大學出版社,1999。

[25]吳承學、程中山:《嶺南詩話與嶺南詩學》。《學術研究》,2020。

[26]參考王富鵬:《嶺南三大家研究》第五章。人民文學出版社,2008。

[27][清]屈大均:《翁山文外》卷二《六瑩堂詩集序》,清康熙刻本。

[28][29][30][清]王隼:《嶺南三大家詩選》卷七、六、十二。

[31][清]沈用濟:《道援堂集》卷首附記,清康熙四十五年(1706)刻本。

[32]王富鵬:《沈用濟選刻〈嶺南三大家詩選〉考述》。《文獻》,2016。

[33][清]卓爾堪:《遺民詩》卷六。中華書局,第214頁,1961。

[34][清]檀萃著,楊偉群點校:《楚庭稗珠錄》卷四《粵琲上》。廣東人民出版社,第139頁,1982。

[35][清]黃培芳:《香石詩話》卷三。清嘉慶十五年(1810)嶺海樓刻,嘉慶十六年重校本。

[36]陳凱玲:《清代中葉廣東詩歌總集的姊妹篇——〈嶺南群雅〉與〈嶺南四家詩鈔〉》。《五邑大學學報(社會科學版)》,2016。

[37][清]張際亮:《張亨甫文集》卷二《嶺南后三家詩序》。清同治六年(1867)建寧孔慶衢刻本。