污水處理廠中微塑料的賦存、遷移及歸趨研究進展

劉發欣 程 文 任杰輝

(西北旱區生態水利國家重點實驗室,西安理工大學水利水電學院, 陜西 西安 710048)

近年來,微塑料[1]污染狀況日益嚴峻,在各種水環境和陸地都有發現,而且在飲用水、海鮮、食鹽等食品中也被廣泛檢出,甚至有研究在人類新生兒胎盤和嬰兒糞便中發現了微塑料[2]。進入環境的微塑料會被動植物攝食,進而產生生態毒性和基因毒性[3],并最終在食物鏈中積累,威脅人類健康[4],因此,微塑料作為一種新型污染物受到越來越多的關注[5]。

污水處理廠被認為是微塑料在人類環境和自然環境之間轉移的重要樞紐,是控制微塑料進入地球物質循環的一個重要環節[6]1,[7]。污水處理廠被證明可以有效截留污水中大部分微塑料,但是仍有一部分微塑料通過污水處理廠出水進入河流、湖泊等自然水體,且污泥因截留了大部分微塑料而成為微塑料進入陸地環境的重要途徑[8]84,[9]。目前關于污水處理廠中微塑料的研究主要集中在單個污水處理廠中微塑料的類型、粒徑、濃度及去除率等方面[10]178-179,[11],部分研究中污水處理廠對微塑料的去除率高達98%[12],[13]5804,而有些研究卻不到60%[14]8,去除率差距較大,但是原因不明晰。LIU等[15]6運用薈萃分析得到不同處理技術的風險率(RR)值,通過比較RR值的大小來對比分析不同工藝對微塑料的去除率。總體而言,開展國內外多個污水處理廠微塑料賦存和去除率對比分析及原因識別的綜合性研究較少。

本研究旨在通過分析國內外多個污水處理廠污水和污泥中微塑料的來源、類型、豐度,比較不同工藝對微塑料的去除率,識別影響微塑料去除率的主要因素,探究微塑料在污水處理廠中的遷移和歸宿,為塑料制品的使用管控和污水處理廠中微塑料污染的去除提供理論支撐。

1 污水處理廠中微塑料的研究進展

在Web of Science(WOS)檢索污水處理廠中關于微塑料的文章,日期涵蓋2011年1月至2021年4月,發現2013年開始陸續有專門針對污水處理廠中微塑料的研究,而且WOS檢索結果的柱狀圖顯示近3年該領域發文呈快速上升趨勢。VOSviewer聚類分析結果顯示:中國研究者近幾年在該領域發文較多;污水處理廠二級處理和三級處理及微塑料去除技術的分析較多;微塑料的影響、暴露及其與重金屬耦合等方面的研究日益受到關注;關鍵詞“纖維”“微珠”“洗衣”顯示出較高的出現頻率;地表水及土壤作為微塑料的最終受體在文獻中提及較多。

WU等[16]1-2對232篇文章進行分析后認為二級處理是污水處理過程中最有效的工藝階段;RUAN等[17]研究了二級處理和三級處理對微塑料去除率的影響,發現兩者結果差異較為顯著;LARES等[18]236發現采用膜生物反應器(MBR)工藝出水中微塑料含量顯著低于傳統活性污泥工藝出水中微塑料含量;而MASON等[19]則認為三級過濾對微塑料的去除作用非常有限;還有研究認為并不能確定高級水處理工藝比傳統水處理技術對微塑料具有更好的去除效果[20]。目前污水處理廠一級處理、二級處理和三級處理微塑料去除率的研究結論差異較大,因此本研究將作進一步探討分析。

2 污水處理廠中微塑料的類型、形態及豐度

本研究從WOS以及中國知網(CNKI)數據庫中以關鍵詞“微塑料”和“污水處理廠”進行檢索,通過閱讀摘要和正文內容進行了文獻篩選,篩選原則:取樣和測量方法描述準確且數據信息較為完善,共計篩選出文獻中的39個污水處理廠,對其進出水及污泥中微塑料種類、形態、豐度及不同處理工藝的去除率進行綜合對比分析。

2.1 污水處理廠進水中微塑料的類型

統計分析39個污水處理廠中占比第一的微塑料類型,包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、甲酸乙二醇酯(PET)、尼龍(PA)、聚醚砜樹脂(PES)、人造絲、醇酸樹脂,部分污水處理廠中占比第一的微塑料類型及占比見圖1。39個污水處理廠中PE、PP、PET占比第一的污水處理廠數量較多。對比國內外污水處理廠中微塑料主要類型,國外污水處理廠中PE占比第一的數量最多,如文獻[18]報道在芬蘭某污水處理廠發現PE在纖維微塑料中的占比達到96.3%,在微塑料總量中的占比也達到了79.1%;這個結果與歐洲塑料制造商協會(PlasticEurope)微塑料消費數據一致[28],即2017年歐洲的塑料消費中以PE為原材料生產的塑料制品最多,約占總塑料制品的29.8%,其次為PP(占19.3%);近5年我國PE產能、產量、消費量也持續增長[29]。而國內污水處理廠中PET和PP占比第一的數量最多,和文獻[21]報道的上海兩個污水處理廠中PET的占比都在50%以上一致。分析認為,PET廣泛用于制作衣料和容器(如飲料瓶)[30],我國合成纖維產量上PET纖維占比超過90%[31],而且有研究發現洗衣廢水中含有大量的微塑料PET,很有可能來源于居民的洗衣廢水[32];此外,PP也廣泛應用于服裝、毛毯等纖維制品生產[33]。因此,未來PE、PET以及PP的使用和管控政策中應考慮其使用后產生的微塑料對環境造成的影響和危害。

注: “中國上海1”和“中國上海2”為文獻[21]中的兩個污水處理廠,“中國上海3”為文獻[22]中的污水處理廠;“中國欽州1”和“中國欽州2”為文獻[23]中的兩個污水處理廠;“中國北京1”為文獻[10]中的污水處理廠,“中國北京2”為文獻[24]中的污水處理廠;“中國廈門1”為文獻[25]中的污水處理廠,“中國廈門2”為文獻[26]中的污水處理廠;“中國武漢1”為文獻[27]中的污水處理廠;“芬蘭米凱利1”為文獻[18]中的污水處理廠。

2.2 污水處理廠進出水和污泥中微塑料主要形態

污水處理廠中微塑料的形態總共有9種[15]4,有研究證明微塑料的形態會影響其去除率[34]。39個污水處理廠中占比第一的微塑料形態包括纖維、碎片、薄膜、球形4種。對污水處理廠進出水中占比第一的微塑料形狀進行對比分析(見圖2),發現國外至少一半的污水處理廠進水或出水中微塑料以纖維為主,且數量占比全部超過40%,甚至有研究超過70%。國內大部分污水處理廠進水或出水也以纖維微塑料為主。總體來說,大部分污水處理廠出水微塑料以纖維為主,而且纖維微塑料在出水中的占比高于進水,即纖維微塑料的去除率較低。文獻[36]也證實:纖維微塑料經過高級處理后也沒有完全去除,且纖維微塑料在污水處理過程中較其他形態微塑料更難去除;文獻[37]研究證明污水處理廠的進水和出水中的纖維微塑料與合成纖維洗滌產物相吻合,因此家庭洗衣被證明是纖維微塑料產生的一個重要源頭。

注:“1”代表進水,“2”代表出水,“3”代表污泥。“韓國M市”“韓國Y市”“韓國S市”分別為文獻[35]中位于這3個城市的污水處理廠。

污泥中微塑料的賦存形態以纖維為主(見圖2),與歐洲多項研究結果一致[18]242,[38]814,[39]。MURPHY等[13]5804發現污泥中檢測到的微塑料尺寸大于其污水中的尺寸,說明污水中去除的部分較大尺寸微塑料被截留在了污泥中;而LEE等[35]4發現韓國3個污水處理廠污泥中微塑料的主要賦存形態為碎片,同時發現長于300 μm的纖維微塑料也可以通過106 μm的篩子,因此纖維微塑料的數量可能被大大低估。總體而言,大多數污水處理廠污泥中微塑料形態仍然以纖維為主,部分以碎片為主,基本與其進水中微塑料形態保持一致。

2.3 污水處理廠進出水和污泥中微塑料的豐度

2.3.1 進水和出水中微塑料豐度

39個污水處理廠進水中微塑料的豐度最高可達到290.87個/L(見表1),而其他研究中的均值可達567.80個/L[49],甚至達到7 216個/L[50];中國哈爾濱3個污水處理廠、上海3個污水處理廠以及西班牙馬德里某個污水處理廠進水中微塑料的豐度偏高,超過了100個/L;中國污水處理廠進水中微塑料豐度總體較其他國家偏高。文獻[26]發現廈門污水處理廠進水微塑料豐度與該污水處理廠服務區域內塑料工廠的數量呈正相關關系;文獻[13]、[18]、[49]發現污水處理廠中賦存的微塑料豐度與季節和降雨有一定關系;有研究還發現污水處理廠中賦存的微塑料豐度與周圍的農業生產有一定關系;綜合來講,污水處理廠進水中微塑料的豐度受很多因素影響,包括污水處理廠服務區域人口密度[42]3968、匯入的工業污水性質、農業生產情況、降雨等[8]81。

污水處理廠可以有效地去除城市污水中的微塑料,39個污水處理廠出水中微塑料豐度已顯著降低,最低只有0.005個/L;國內污水處理廠出水中微塑料豐度總體高于國外污水處理廠。根據本研究國內出水微塑料豐度均值(19.69個/L),按照中國污水處理廠2019年每天污水處理量1.44億m3,可以估算得出:中國污水處理廠每天將有2.84×1012個微塑料排放到自然水體,高于文獻[15]的估計結果。文獻[19]通過對美國17個污水處理廠90個樣品的分析,估計得出美國所有污水處理廠每天約有3.0×109~2.3×1010個微塑料排放到水環境,預計中國污水處理廠微塑料排放量超過了美國。因此,雖然污水處理廠出水中微塑料的豐度相對較低,但由于污水處理廠污水處理和排放量較大,仍有大量的微塑料伴隨著污水處理廠出水進入自然水體。

2.3.2 污泥中微塑料豐度

污水處理雖然可以去除污水中大部分的微塑料,但這些去除的微塑料會積累在污泥中。多項研究表明,污水處理過程中超過90%的微塑料都會從水體中去除而保留在污泥中,致使每千克污泥中的微塑料豐度高達上萬個[38]814,[51]。

比較國內外污水處理廠污泥中微塑料豐度(見表1),總體上中國污水處理廠污泥中微塑料的豐度低于歐洲國家,廣西欽州兩個污水處理廠污泥中微塑料豐度(以干污泥計)都在1×103個/kg以下,LIU等[27]181研究的武漢污水處理廠污泥中微塑料豐度最高,達到了2.403×105個/kg;本研究統計的中國污水處理廠污泥中微塑料的豐度為1.8×102~2.403×105個/kg,均值為3.74×104個/kg,結合全國污泥產量粗略估算我國每年通過污泥進入環境中的微塑料將高達2.99×1014個,這與文獻[8]的研究結果基本一致。因此,污泥成為微塑料在污水處理廠遷移過程中的主要聚集地,污泥是微塑料進入自然環境的重要途徑。

表1 39個污水處理廠進出水、污泥中微塑料豐度及去除率1)

3 污水處理廠中微塑料去除率分析及影響因子識別

3.1 國內外污水處理廠微塑料去除率對比

國內外39個污水處理廠微塑料總去除率見表1。歐洲國家污水處理廠微塑料去除率普遍較高,而國內大部分污水處理廠微塑料去除率偏低,中國哈爾濱、上海、武漢等多個大城市污水處理廠出水中微塑料豐度明顯較高,說明中國大部分污水處理廠微塑料的去除率仍有較大提升空間。國外污水處理廠中,土耳其3個污水處理廠微塑料的去除率均較低,其他歐洲污水處理廠微塑料去除率大體在90%以上。

分別對39個污水處理廠中采用二級處理工藝和三級處理工藝的微塑料總去除率進行對比分析,結果顯示:采用二級處理的所有污水處理廠微塑料平均去除率為76.78%,而采用三級處理的所有污水處理廠微塑料平均去除率為86.77%,采用三級處理的平均去除率高于二級,但是差距不是非常明顯,分析認為國內污水處理廠三級處理大多采用的是氯化消毒工藝,對微塑料的去除作用較小。

3.2 污水處理工藝對微塑料去除率的影響分析

3.2.1 一級處理

一級處理通常是采用過濾、沉淀和曝氣等方式去除懸浮物,很多研究表明污水處理工藝中的預處理和一級處理可以有效去除廢水中的大部分微塑料。39個污水處理廠一級處理微塑料的平均去除率為53.15%,與相關研究報道一致,35%~59%的微塑料可以在初期處理中去除,50%~98%的微塑料在一級處理中被去除[52]。MURPHY等[13]5804研究得出45%的微塑料的去除發生在格柵和沉砂階段;賈其隆等[21]4109發現上海兩個污水處理廠中采用旋流沉砂和曝氣沉砂作為一級處理工藝,其微塑料去除率分別為49.72%和46.48%;宣立強等[42]3969在哈爾濱某污水處理廠發現微塑料的去除主要是依靠一級處理,因其曝氣生物濾池工藝一級處理中設置了旋流沉砂池+平流沉淀池+高效混凝沉淀池,能夠對微塑料進行多次沉淀,在一定程度上提高了去除率。這些研究進一步表明一級處理中格柵和沉砂等物理措施對大顆粒微塑料有較好的去除效果,因此預處理及一級處理對污水處理廠進水中較大顆粒微塑料的去除較為有利。

3.2.2 二級處理

目前國內外污水處理廠普遍采用的二級生物處理工藝包括:厭氧/缺氧/好氧(A2O)、缺氧/好氧(AO)、循環式活性污泥法(CAST)、氧化溝(OD)、序列間歇式活性污泥法(SBR)、生物濾池等。生物處理中污泥絮體或胞外聚合物可以吸附、誘捕和截留微塑料;化學物質如硫酸鐵或其他絮凝劑也對去除微塑料有積極的影響。YANG等[10]180研究發現高碑店污水處理廠、劉俊勇等[23]6研究發現廣西欽州污水處理廠以及LEE等[35]1研究發現韓國的污水處理廠中采用A2O作為二級處理工藝,對微塑料的總去除率在90%以上;但是TANG等[43]1研究發現武漢某污水處理廠和賈其隆等[21]4109研究發現上海某污水處理廠采用A2O作為二級處理工藝,其微塑料總去除率卻較低,僅60%左右;由此推斷微塑料的去除效果受A2O的影響不大。TANG等[43]4研究發現,AO對微塑料的總去除率為62.7%;LIU等[27]182發現CAST的微塑料總去除率為64.40%;劉俊勇等[23]3發現CAST對微塑料的去除率僅為35.6%,總去除率為71.7%;這幾項研究采用CAST作為二級處理工藝,但是對微塑料的去除率都不高。LEE等[35]7發現韓國的3個污水處理廠二級處理工藝分別為A2O、SBR、膜處理,3種工藝對微塑料的總去除率基本都在98%以上,相差不大,而且3種處理工藝對微塑料去除率的一致性甚至高于水中懸浮固體(SS)。綜上推測,采用何種二級生物處理工藝對微塑料的去除率影響不大。

3.2.3 三級處理

通常污水處理廠的出水需要再循環或再利用時,才會設置三級處理工藝。MBR是典型的三級處理工藝[53],它綜合了膜分離和傳統活性污泥法的共同優點。WU等[16]4對三級處理的各種工藝進行了比較,認為與膜有關的三級處理工藝的微塑料去除率較高。LV等[44]研究發現MBR對微塑料的去除效果(99.5%)要優于OD系統(97%);TALVITIE等[46]研究發現,芬蘭4個污水處理廠二級處理全部采用CAST,三級處理分別采用反硝化生物濾池、快速砂濾、溶氣浮選、MBR(膜加超濾),MBR對微塑料的總去除率最高,達到99.9%;MICHIELSSEN等[54]也發現MBR對微塑料的去除率最高。分析認為,MBR因具有過濾、截留和捕獲等多種功能,對微塑料的去除效果較好。

3.3 污水處理過程中微塑料去除的影響因子識別

基于一級處理、二級處理、三級處理中微塑料去除效果綜合比較,分析認為微塑料的去除效果受工藝中物理功能的影響較大,而受生物處理功能的影響較小,即主要是吸附、截留、絮凝、過濾、沉淀等物理作用發揮去除效能。劉夢瑤[24]對北京某下沉式污水處理廠各工藝單元中微塑料去除率進行詳細調查分析,發現一級處理微塑料去除率為27.1%,二級處理為60.0%,三級處理為71.4%,總去除率達到91.7%,二級和三級處理中都設置了雙層平流沉淀池,三級處理設有高效沉淀池和超濾池,這也可以證明,高效沉淀、超濾等以物理作用為主的工藝對微塑料的去除發揮了主要作用。

多項研究證明,污水處理廠的運行負荷和水力停留時間會影響微塑料的去除率。AKARSU等[14]8發現土耳其3個污水處理廠2、8、11月微塑料去除率都明顯降低,尤其是8月去除率最低,主要是因為夏季降雨增加,地表徑流增大,污水處理廠運行負荷較大;LONG等[26]也發現出水中微塑料豐度與污水處理廠運行負荷正相關,超負荷運行會縮短水力停留時間,增加廢水流速,降低絮凝、積聚及生物降解時間。劉俊勇等[23]3研究認為A2O水力停留時間高于CAST,使微塑料上積累了更多的微生物,導致微塑料的去除率更高;NGO等[6]5發現生長期的污泥絮凝物或細菌胞外聚合物會在微塑料表面生長和積累,導致微塑料質量增加,從而增強了沉淀過程中的去除效果。因此,合理的運行負荷及停留時間有利于微塑料的去除。

4 污水處理廠中微塑料的遷移和歸宿分析

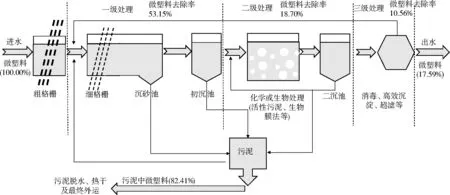

本研究39個污水處理廠微塑料的總平均去除率為82.41%,其中:一級處理平均去除率為53.15%,二級處理平均去除率為18.70%,三級處理平均去除率為10.56%,微塑料在整個污水處理廠中的基本遷移過程見圖3。

圖3 微塑料在污水處理廠中的遷移

污水處理廠中微塑料的最終歸宿即出水和污泥。出水中仍有大量微塑料(17.59%)伴隨著出水進入自然水體,因此只有提高污水處理廠微塑料的去除率,才能減少其最終進入自然水體的量。污泥是微塑料的主要歸宿(82.41%),因此其處理方式決定了微塑料進入陸地環境的途徑和數量,目前主要處理方式包括填埋、焚燒、農業利用以及資源化利用。世界范圍內污水處理廠產生的污泥主要用于農業生產,據估計污泥農用導致歐洲和北美的農田中每年分別會輸入6.3萬~43萬、4.4萬~30萬t微塑料,這個量甚至超過了海洋表層水中微塑料的估算量[55-56];基于前面分析的污泥中微塑料的豐度,估算出我國每年通過污水處理廠污泥進入環境的微塑料高達2.99×1014個。已有研究證實,連續施用污泥的土壤中微塑料豐度顯著高于周圍未施污泥的土壤[57],塑料纖維在進入土壤很多年后仍然能夠保持原有特征[58];進入土壤的微塑料會導致土壤理化性質的改變,對植物生長和幼苗發育產生一定的抑制作用[59],并且可以進入植物可食用部位[60-61],最終通過食物鏈進入生態環境,對人類產生危害。2021年農業部明確規定污泥不能作為農用有機肥原料,此舉可大大降低微塑料通過污泥農用進入食物鏈對生態環境和人類造成的危害,但是隨著全國污水處理廠污泥產量的日益增長,污泥中微塑料的去除仍刻不容緩。CHEN等[62]采用超高溫堆肥技術生物降解微塑料,降解率可達44%,污泥中微塑料降解等關鍵技術將成為解決微塑料污染問題的核心。

5 總結及展望

(1) 污水處理廠進水中微塑料的豐度受很多因素影響,包括污水處理廠服務區域人口密度、匯入的工業污水性質、農業生產情況、季節等,研究這些因素與污水處理廠進水中微塑料的種類、濃度、形態的關系,對于微塑料的源頭污染控制具有一定的指導意義。

(2) 中國污水處理廠進水中微塑料的豐度明顯高于歐洲國家,而污泥中微塑料的豐度低于歐洲國家,歐洲國家微塑料的總體去除率在90%以上,可見中國污水處理廠微塑料的去除率還有較大的提升空間。

(3) 國內外污水處理廠進水中PE、PET、PP類微塑料種類數量占比第一的情況居多。大部分污水處理廠中進水以纖維微塑料為主,而且它在出水中的比例更高,說明纖維微塑料較其他類型更難去除,因此減少纖維微塑料的產生以及研究去除纖維微塑料的關鍵技術也是未來的研究重點之一。

(4) 微塑料的去除效果受物理方法影響較大,受生物處理方法影響較小,主要是吸附、截留、絮凝、過濾、沉淀等物理作用發揮去除效能。MBR因結合了過濾、截留和捕獲等多種物理功能,被大多數研究證明是微塑料去除率最高的三級處理工藝。

(5) 污水處理廠微塑料去除效果的影響因素較多,包括進水性質、水力負荷、工藝、停留時間等。建議檢測進水中微塑料的類型、形態和含量;加入高效混凝沉淀池等物理工藝提高一級處理的微塑料去除率;在二級處理中調整優化水力負荷和停留時間;在三級處理中根據出水指標需求可考慮加入MBR等膜相關工藝。

(6) 隨著污泥農用的禁止,微塑料通過污泥農用途徑進入食物鏈的危害會有所降低,但是大量污泥中微塑料的去除仍然刻不容緩,超高溫堆肥等技術的成功研發及應用將是未來解決污泥微塑料污染的重要途徑之一。