高職院校國際留學生人才培養模式研究

——以軟件技術專業為例

江兆銀,錢榮華

(揚州市職業大學 信息工程學院,江蘇 揚州 225000)

關鍵字:高職;軟件技術;國際留學生;人才培養模式

2014 年國務院發文《關于加快發展現代職業 教育的決定》提出“要進一步推動職業教育國際交流與合作①,推動與中國企業‘走出去’相配套的職業教育發展模式,培養具有國際視野、通曉國際規則的專業人才”。《十四五規劃和2035 年遠景目標綱要》提出職業教育要“突出職業技術(技工)教育類型特色②,深入推進改革創新,優化結構與布局,大力培養技術技能人才。”2020 年8月24 日《中國教育現代化2035》強調,“建立并完善來華留學教育質量保障機制,全面提升來華留學生的培養質量”。《江蘇以“四新”行動深化職業教育改革努力在服務經濟社會發展中提質增效——貫徹落實全國職教大會精神系列之二》一文中提出“發揮江蘇職業教育優質辦學資源優勢,攜手行業企業開展職教留學生‘訂單式’培養,注重將中國文化精華、行業企業標準規范融入留學生課程,培養一批具有較高中文水平、較強技術能力和認同中企文化的職教留學生”③。江蘇省高職院校開始陸續與國內企業合作,共同“走出去”并共同招收和培養國際留學生。

一、高職院校國際留學生的現狀和趨勢

“2013-2020 年來華的留學人數呈現逐年上升趨勢,從2013 年的32.8 萬人上升至2019 年的49.2 萬人”④。前瞻根據近年來來華的留學人數變化情況預測2020 年來華的留學人數約為52.9萬人。如今,我國留學生數量已經僅次于美國和英國,教育部部長陳寶生指出“中國已經成為亞洲最大、世界第三的留學生目的國”[1]。

“一帶一路”倡議的推進激發了我國高職留學生教育的內生動力,為職業教育的國際化發展帶來了前所未有的新機遇。中國在計算機軟件技術方面領先“一帶一路”沿線大部分國家大約20~30 年時間,技術的先進性吸引了各國青年學子紛紛來到中國學習計算機軟件技術和管理知識。如何針對這些留學生制定計算機軟件技術專業人才培養方案是留學生培養的一個關鍵環節,也是持續開展高質量留學生職業教育的重要基石。高職院校國際留學生教育是新時期我國高等職業技術教育的一個重要分支。

國內學者關于“高職留學生培養模式”的研究,主要有如下兩方面:一是從學校層面研究留學生的培養模式,楊琳提出開展“教學方案+師資培訓+實訓基地建設”一站式標準化教學[2]、實施“1.0+1.5+0.5”學制、組建中國—東盟軌道交通職業教育聯盟(集團)、采取“全過程、全方位”的趨同化管理、加強國際化師資隊伍建設等措施;熊一蓉[3]通過分析高職院校留學生的特點,提出“實用漢語+專業技能+文化適應培訓”為主的人才培養模式;張圓圓通過分析高職院留學生教育現狀,提出了建立健全相關制度,培養國際化師資,開展國際化合作項目[4]。二是從專業層面研究,這類研究主要集中在經濟、文化方面為主,而工科專業的研究較少。張平提出把茶文化作為湖南省特有的人才培養模式內容,實行以促進國際交流為主要方向的留學生培養路徑,打造院校專業品牌以及教育資源[5]。劉行等針對當前高職院校園林技術專業留學生培養存在的普遍問題構建高職國際化園林技術技能人才培養路徑[6]。

綜上所述,眾多學者從不同層次和不同視角對高等職業教育國際留學生的教學模式進行了研究和探索,其研究成果凝聚著眾多學者的經驗總結和創新思維。然而,隨著職業教育國際化發展步伐飛速前進,國內外對高職院校國際留學生人才培養模式的研究明顯趕不上高職院校國際化及國際學生增長的速度。甚至高職院校軟件技術專業的人才培養模式的研究還是空白。

文中圍繞高職院校國際留學生軟件技術專業的人才培養目標,討論構建人才培養模式需要解決的幾個主要問題。

二、高職院校國際留學生軟件技術專業人才培養模式研究的目標

(一)探索行之有效的高職院校軟件技術留學生培養模式

通過對高職院校軟件技術專業國際留學生人才培養模式的研究,找出與國內軟件技術專業高職學生教育的異同以及當前留學生培養模式的不足,并給出相應的對策和改進措施,探索出有國際特色的高職軟件專業留學生人才培養模式,進而提高國際留學生培養質量,培養出更能適應“一帶一路”建設需要的人才,促進本學院國際留學生職業教育的進一步發展,也可作為其他院系探索高職國際留學生培養模式的參考和借鑒。國際留學生培養質量的提升,將促進留學生規模的進一步發展,進而有利于我院、我校國際合作辦學水平的提升。促進我校向“十四五規劃”提出的目標穩步邁進。

(二)培養服務于“一帶一路”倡議需要的技術技能型、實踐型人才

大多數“一帶一路”沿線國家工業實力較弱,信息技術、技能教育發展水平較低,本國的教育水平完全無法滿足對信息技術、技術技能型高層次人才的需求。因此,沿線國家更需具有國際交往能力的技術、技能型、實踐型人才,而對人才的學歷要求相對不高。國內的高職院校具備較為完備的職業教育課程體系及充足的職業技能校內外實訓基地,能充分利用其與行業、企業聯系密切的優勢,著重培養留學生的技術、技能,幫助留學生在掌握漢語語言能力的同時,掌握一技之長,使其在回國后不僅能勝任專業漢語翻譯工作,還能從事應用型、創新型技術、技能工作。

(三)弘揚中華和諧文化,發展對外友好關系

國際學生來自于不同國家、地區,多元文化背景成為他們的主要特征。國際留學生教育是在跨文化背景下進行的教育形式。國際留學生在不同于母語國文化的中華文化環境中學習、生活,不同國家和民族由于生活習俗和文化背景的差異,不可避免地產生文化障礙和沖突。通過與留學生的交流,虛心學習其他國家、民族文化特色;通過對國際留學生增加文化熏陶,例如開設詩歌欣賞、國畫、京劇等各類具有中華文化內涵的特色課程,開展如剪紙、編中國結、寫春聯等浸潤式的中華文化體驗活動,提高國際留學生的跨文化適應能力,以弘揚中華和諧文化,發展對外友好關系。

(四)保障國際交流教育行動的可持續發展

通過對高職院校軟件技術國際留學生培養模式的研究,可以為其他專業或兄弟院校國際留學生培養提供參考,更好地服務于“一帶一路”建設,針對沿線國家國際留學生需求創新教育產品和服務,改進留學服務體系和制度環境,保障“一帶一路”教育行動的可持續發展。

三、高職院校國際留學生軟件技術專業人才培養模式研究

要達到上述高職院校國際留學生軟件技術專業人才培養目標,需要解決如下幾個問題。

(一)軟件技術專業留學生人才培養方案構建

高職教育要突出職業教育的職業屬性,深化產教融合、校企合作。對高職軟件技術專業國際留學生的培養目標及培養框架應有別于普通高等職業教育,以“語言+技能+素養”為核心優化留學生課程設置,根據國際留學生的學習期限和選修專業靈活調整教學內容和教學方法,因材施教,著力培養留學生的語言能力、創新精神和實踐能力,增強國際留學生的多文化適應力、職業適應能力和可持續發展能力。

(二)軟件技術專業國際化師資隊伍建設路徑

教師是人才培養供給側的中堅力量。高職教師擔負著提供智力支持和復合型、應用型人才支撐的重任。建立一支具有國際素養、通曉國際規則、具有多元文化理解力的復合型師資隊伍,對于保障留學生培育質量具有十分重要的意義。國際化師資隊伍的建設需要從兩方面著手,一方面通過高質量的人才引進豐富師資隊伍的結構;另一方面通過去國外進修、訪學、交流等形式提高本土師資的國際化水平。在本土化培養的基礎上推進師資的國際化建設,把國際素養納入教師專業成長培訓體系,同時也要為“智力絲綢之路”提供人力資源儲備與保障。

(三)軟件技術專業雙語教學資源建設路徑

根據高職“職業技術”的特點和留學生了解、學習中華文化的需求,當前流行、廣泛使用的計算機軟件技術及培養留學生實踐、創新能力的課程添加到軟件技術專業的國際留學生人才培養課程體系中,并增加部分具有中華傳統文化特色的選修課程、社會實踐課程,提高留學生學習的深度和廣度,建立一套完整的適合高職國際留學生特點的課程體系。使用線上線下相結合的課堂授課模式,為有語言困擾的同學提供反復學習的條件。充分利用在線課程,教學資源庫等網絡教學平臺,便于國際留學生擺脫時間、地點的限制,可以根據自己的作息規律展開學習。建設更多外文版慕課和在線融合課堂,吸引更多國際學生學習。選用英文原版教材,實行雙語授課,并根據當前軟件技術應用現狀提供一些擴展知識、推薦一些優秀的國內外學習網站、開源軟件網站作為課堂教學的補充。

(四)軟件技術專業留學生實踐拓展路徑

實踐教學是課堂教學的拓展和延伸,是鞏固、加深理論認識的有效途徑,是培養學生動手實踐和創新能力的重要方法和手段,是培養具有創新意識的高素質工程技術人員的重要環節,是高職教育的重要組成部分,構建科學的實踐教學平臺是提高人才培養質量的重要保證。

學院與多家軟件企業合作建設產教融合平臺,依托產教融合平臺,推進“三·三結合”模式,將課堂、實訓室、企業環境相結合,學生、教師、企業導師相結合,課堂案例、創新創業項目、工程項目相結合。以軟件技術專業崗位技能要求,指導實踐教學,搭建好國際留學生的社會實踐平臺,豐富社會實踐的內容,幫助留學生提升專業實踐能力,提高留學生謀求自身發展和服務社會的本領。留學生走出學校、走向社會,通過實踐活動將書本、課堂學到的理論知識變成直觀實踐體驗,全方位地了解當代中國的地方文化特色、社會發展、國人的精神面貌與友愛互助的優良品德,將知華、友華知責于心,擔責于身,履責于行。

(五)軟件技術專業留學生評價體系建設路徑

教學評價有利于改善教學質量,提高教學效果。國際留學生因為地域文化的不同,對教師教學方式會有一些不適應和特定的需求,因而他們的評價具有較強客觀性,最能反映真實教學狀況。為了讓留學生能更快地適應國內學習生活,高職院校應定期組織留學生開展評教活動,通過談話談心、定期發放調查表或座談會等形式,收集留學生反饋信息,組織校外專家組或企業同行督導及任課教師對留學生反饋信息進行分析、評價,促進教師對留學生教學的投入、改革和創新。針對高職留學生的特點研制國際留學生課程教學評價指標體系和課程評價反饋表,重點考核留學生在漢語交流能力、專業技術以及專業實踐應用能力等方面的學習效果。研發網絡教學評價系統,方便國際留學生實時完成教學評價和課程評價反饋,通過教學評價系統的反饋,進一步完善具有職業技術特點的軟件專業國際留學生課程建設、教學模式改革,最終完善高職軟件專業國際留學生人才培養模式建設。

四、高職國際留學生人才培養模式實踐

揚州職業大學國際交流學院于2017 年啟動留學生培養項目,目前在校生為來自老撾、印度尼西亞、吉爾吉斯斯坦、馬爾代夫、巴基斯坦、孟加拉國、柬埔寨、剛果、圣多美和普林西比等國的120 位學生。另外,每年還組織多期在校生與國外高校學生的短期交流、互訪活動。其中信息工程學院計算機相關專業的留學生有四十多人。

(一)完整班級建制留學生

2019 年信息工程學院迎來了一個班的計算機專業的南非留學生,合計22 人。針對該班學院組織力量制定了針對性的人才培養模式:

1.教師隊伍

選擇外語能力與專業能力都較強的骨干教師組成教學團隊,實施雙語教學。

2.人才培養方案

(1)根據留學生特點制定培養目標。

培養德智體美全面發展,掌握計算機相關技術的理論和知識,具備計算機相關應用系統開發、管理和維護能力,能在企事業單位從事計算機軟件開發、軟件測試、使用維護、項目管理和服務咨詢等相關崗位工作的高素質技術技能人才。

(2)留學生課程體系設計

對于計算機專業留學生,從職業崗位(群)分析入手,根據其典型工作過程所需的職業能力與相關的知識,將其中的諸多知識、能力進行整理與歸類,確立了計算機軟件技術專業學生的專業能力為網絡維護能力、應用系統開發能力和嵌入式系統開發能力。按專業能力構建的課程體系圖,如圖1 所示。

3.實習方案

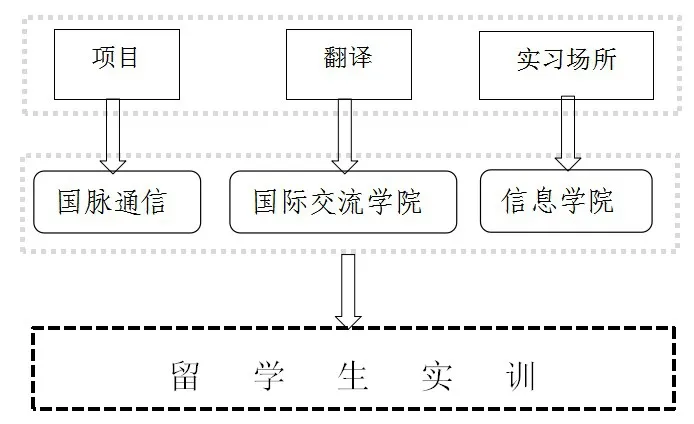

實習方案借鑒了德國“雙元制”職教模式,由學校和企業共同制定實習方案,并共同實施。信息學院、國際交流學院與國脈通信三方共同協商制定實習方案。通過三方友好合作,實習方案得以順利實施,留學生順利完成了實習任務。該方案得到了留學生和學校領導的一致好評。留學生實習方案,如圖2 所示。

圖2 留學生實習方案

4.能力培訓

留學生教學效果主要以實踐檢驗為主,通過對留學生的語言能力、專業技能和實踐能力的檢驗進行綜合評價。語言能力的檢驗通過組織留學生與中國學生舉辦聯誼、派對等互動交流活動,考核留學生對于中文的運用能力以及中華文化的理解。專業課程的測驗,在每門課程結束時,教師會設計一些測試小項目檢驗本課程的學習情況,大部分留學生的都能很好地完成教師布置的任務,部分同學在教師的指導下也能順利完成。給留學生安排實習周,讓留學生到當地的中外合作企業實習,由企業和學校分別安排指導教師,通過實習,留學生專業技能的綜合運用能力以及國際文化交流能力都有了顯著提高,留學生的實踐能力也得到了企業同事的一致認可。

5.教學資源、教學平臺建設。

教師授課采用英文原版教材,沒有英文原版教材的課程由教師制作雙語PPT。學校與超星泛雅網絡教學平臺合作,在該平臺進行線上教學,軟件技術專業留學生的專業平臺課與專業技能課都在該平臺建設了在線課程,大部分課程提供了漢語和英語雙語教學資源,留學生可以通過在線課程自學和課后的鞏固。教師通過微信、騰訊會議等工具開展線上線下混合教學模式,特別是“新冠疫情”期間,部分留學生不能及時返校,該教學模式既保證了疫情防控的需要,又保證了教學工作的正常開展。班主任和各位專業任課教師還通過QQ、微信等即時通訊工具實時跟留學生交流,跟蹤留學生的語言和專業技能學習情況。

(二)零散跟班培養留學生

2019 年至2021 年期間,信息學院還迎來了17名零散跟班培養留學生。這些留學生在通過語言考核后,會分散到信息學院相應專業的班級學習專業課程。在留學生的學習課程中,采用雙導師制,由學院指定語言導師和專業導師,負責一對一輔導留學生的語言和專業學習,幫助他們克服學習困難。

通過近幾年計算機專業留學生的培養實踐,為軟件技術專業國際留學生人才培養模式的研究提供了豐富的實踐經驗和參考,也驗證了本文討論的人才培養模式是可行的,該方案可作為其他兄弟院校的參考。該培養模式還需要不斷探索、改進,以更好地服務于國際留學生的人才培養,更好地保證“一帶一路”建設的可持續發展。

注釋:

①國務院.國務院關于加快發展現代職業教育的決定.國發〔2014〕19 號.2014[2014-5-2].http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/22/content_8901.htm.

②新華社.中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要.2021[2021-03-13].http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

③教育部.江蘇以“四新”行動深化職業教育改革 努力在服務經濟社會發展中提質增效——貫徹落實全國職教大會精神系列之二[EB/OL].教育部簡報〔2021〕第11 期.2021[2021-8-13].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s3165/202108/t20210813_550927.html.

④何佳.2021 年國際留學生來華留學市場現狀及發展趨勢分析五大方面促進來華留學高等教育發展[EB/OL].2021[2021-7-17].https://ecoapp.qianzhan.com/detials/210716-7d04d49c.html?ivksa=1024320u (2021.7.17).