中藥外敷聯合西藥治療急性痛風的臨床療效分析

盧宇彬

急性痛風是臨床常見且多發疾病,該病極易給患者生活的質量造成影響。臨床上治療該疾病首選口服藥物,如苯溴馬隆、別嘌醇、秋水仙堿、非布司他、非甾體類消炎藥等藥物治療[1]。此療法雖具一定療效,但大部分患者服藥后有不同程度惡心、嘔吐、腹瀉等不良反應,甚至有剝脫性皮炎、肝腎功能損害、骨髓抑制等副作用,停用后常易復發,而且有些藥物售價較高,對患者的經濟也造成較大壓力[2]。根據中醫學理論,痛風的病因病機及臨床特點,臨床多采用活血化瘀、溫經通絡、疏風散寒、清熱利濕、泄濁定痛等治法[3]。本研究旨在分析中藥外敷聯合西藥治療該疾病能否提高治療效果,特做此研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年7 月1 日~2021 年6 月30 日本院收治的120 例急性痛風患者,依據隨機數字表法將其分為對照組與研究組,各60 例。對照組中,男31 例,女29 例;年齡26~64 歲,平均年齡(49.03±6.00)歲;痛風病程3 個月~11 年,平均病程(5.03±2.54)年。研究組中,男32 例,女28 例;年齡26~64 歲,平均年齡(49.15±6.02)歲;痛風病程3 個月~11 年,平均病程(5.11±2.56)年。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本次研究經本院倫理委員會批準。

1.2 診斷、納入及排除標準

1.2.1 中醫診斷及分型標準[4]參照《中醫病證診斷療效標準》(國家中醫藥管理局制定)中痛風病寒濕痹阻證的辨證標準:關節緊痛不移,遇寒加劇,得熱則減,舌淡苔白微膩,脈弦緊。

1.2.2 納入標準 ①符合疾病上述的診斷標準;②年齡18~75 歲;③近2 周未出現痛風發作,且發作時間均在3 d 內,能遵照醫囑按時服藥,完成治療及做相關檢查;④對本研究內相關內容知情同意,且該研究在院倫理委員會批準下進行。

1.2.3 排除標準[5]①近1 個月出現影響炎性因子水平的疾病,如感染、創傷、肝炎、腫瘤及自身免疫性疾病等繼發急性關節炎;②合并嚴重心肺肝腎等器官嚴重障礙者;③晚期痛風性關節炎,出現嚴重腎臟結石、關節變形者;④妊娠期、哺乳期婦女;⑤對研究用藥過敏者;⑥精神類疾病患者或拒絕簽署臨床治療知情同意書者。

1.3 方法 所有患者均采用常規治療:①非藥物治療:予以充分休息、足量飲水、保持尿量>2 L/d、禁止飲酒、多食堿性食物與避免受濕、受冷、過度勞累及高嘌呤飲食;②常規西醫治療:口服碳酸氫鈉片(廣州康和藥業有限公司,國藥準字H44021960)1.0 g/次,t.i.d.;秋水仙堿片(北京嘉林藥業股份有限公司,國藥準字H20003842),0.5 mg/次,口服,t.i.d.;美洛昔康片(江蘇云陽集團藥業有限公司,國藥準字H20020146),7.5 mg/次,q.d.,急性期后予別嘌呤醇緩釋片,0.25 g/次,口服,q.d.。

研究組增加中藥外敷治療,取中藥(大黃、黃柏、梔子、薄荷、冰片、乳香、沒藥、牛膝、半夏按等量配比)磨研成粉,加入適量硫酸鎂溶液(加強皮膚滲透)調成糊狀,根據關節腫痛部位及范圍估算藥膏用量,涂抹于紗布上,厚度約2~3 mm,敷于患處并固定,貼敷4~6 h/次,1 次/d,治療7 d 為1 個療程。

1.4 觀察指標及判定標準 對比兩組治療前后炎性因子,包括TNF-α、IL-8、IL-6、CRP。對比兩組治療前后肝腎功能,包括Cr、BUN、AST、ALT。對比兩組治療前后痛風相關指標,包括24 h 尿蛋白定量、UA、ESR。對比兩組治療效果。療效判定標準[6]。痊愈:相關癥狀消失,相關實驗室指標均正常;顯效:關節腫痛消失,且局部無明顯異常,關節功能活動基本恢復正常,相關炎性指標在正常范圍內;有效:關節腫痛等癥狀得到改善,關節功能活動有所改善,相關炎性指標下降但未降至正常范圍;無效:關節腫脹疼痛癥狀未得到改善,且關節活動明顯受限,且相關主要檢測指標也未出現降低。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

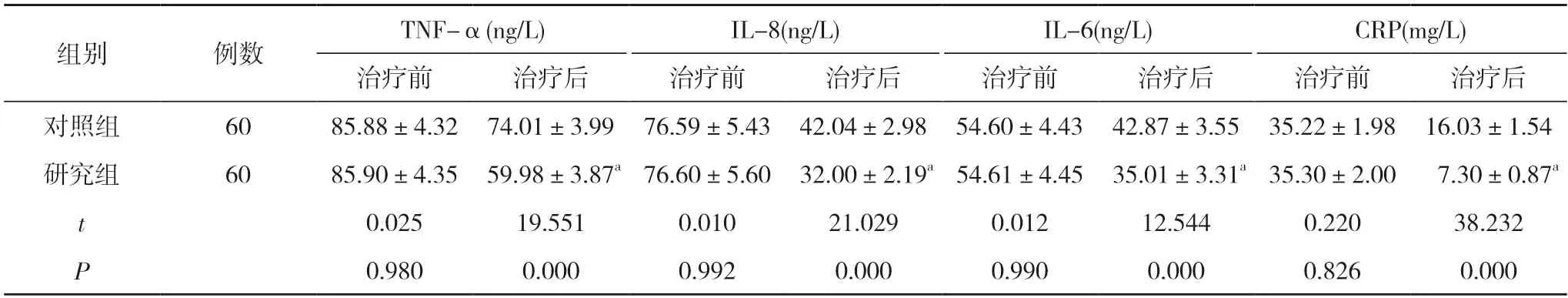

2.1 兩組治療前后炎性因子對比 治療前,兩組TNF-α、IL-8、IL-6、CRP 對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組TNF-α、IL-8、IL-6、CRP均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后炎性因子對比()

表1 兩組治療前后炎性因子對比()

注:與對照組對比,aP<0.05

2.2 兩組治療前后肝腎功能對比 治療前,兩組Cr、BUN、AST、ALT 對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組Cr、BUN、AST、ALT 均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后肝腎功能對比()

表2 兩組治療前后肝腎功能對比()

注:與對照組對比,aP<0.05

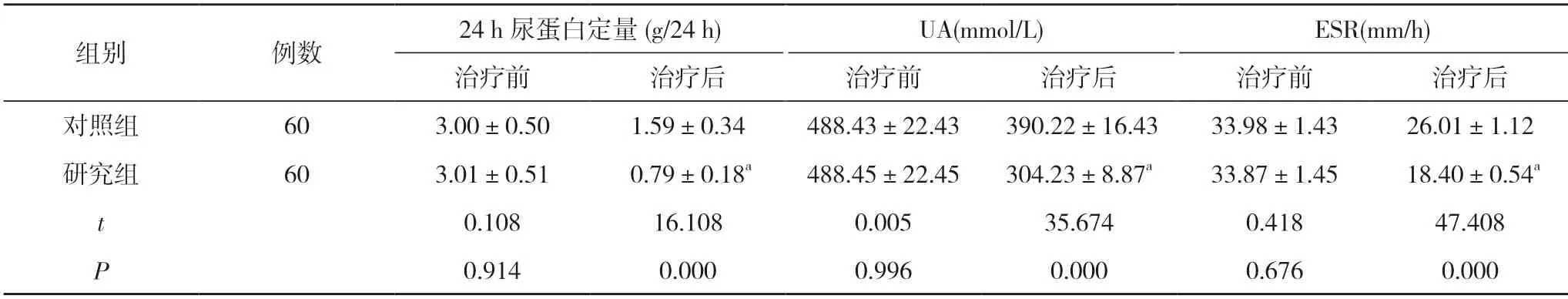

2.3 兩組治療前后痛風相關指標對比 治療前,兩組24 h 尿蛋白定量、UA、ESR 對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組24 h 尿蛋白定量、UA、ESR均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后痛風相關指標對比 ()

表3 兩組治療前后痛風相關指標對比 ()

注:與對照組對比,aP<0.05

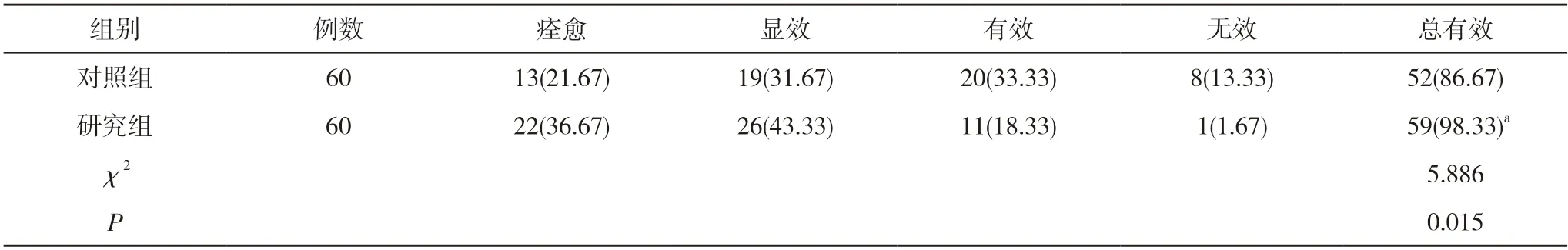

2.4 兩組治療效果對比 研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療效果對比[n(%)]

3 討論

痛風屬于臨床常見的代謝性疾病,是由于單鈉尿酸鹽沉積誘發的晶體相關性關節病,與尿酸排泄降低以及嘌呤代謝紊亂所誘發的高尿酸血癥有較大關聯[7]。而沉積的尿酸鹽結晶會造成CRP、ESR、IL-8、IL-6、IL-1β 以及TNF-α 等相關炎性因子含量增加,導致炎性反應出現[8]。以關節功能障礙、反復發作性關節痛、熱、腫、紅等癥狀為主要臨床表現,嚴重者會造成關節畸形、腎臟病變,并多與冠心病、動脈硬化、糖尿病、高血壓病以及高脂血癥合并發作[9]。該疾病在祖國醫學中歸屬于“痹證”范圍,由內外兩種因素誘發[10,11]。外感熱、濕、寒、風,內為正氣虧虛。以痰濕濁毒造成的血脈受阻為主要病機,患者多筋骨失養、流注關節、氣血不暢、絡脈不通。現為探究中西醫結合在該疾病中的應用效果,特做此研究。

本研究表明,治療后,研究組TNF-α、IL-8、IL-6、CRP 均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療后,研究組Cr、BUN、AST、ALT 均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療后,研究組24 h 尿蛋白定量、UA、ESR 均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示中藥外敷聯合西藥治療該疾病效果顯著。究其原因,中藥外敷法治療該疾病,屬內證外治,由表入里,疏通經,調理血氣,具有起效快、使用方便、副作用較小、價格低廉等優點,其能夠在一定程度上減少痛風患者對西藥的依賴[12]。本研究中所選用的藥方中兼顧濕、瘀、痰、熱、虛等。大黃、黃柏清熱祛濕,梔子、冰片清熱瀉火解毒,半夏燥濕化痰、消痞散結,乳香、沒藥行氣祛瘀止痛,牛膝補肝腎、強筋骨、引藥下行,薄荷祛風清熱行氣[13]。有現代藥理學支持[14]:大黃具有顯著的對炎癥抑制的作用;黃柏中的生物堿類能夠對炎性因子有效抑制,并有提高早期毛細血管通透性,促進血管擴張的作用;乳香、沒藥能夠使血漿凝血時間延長,對血小板聚集有較強的抑制效果,能夠有效緩解疼痛,促進微循環提高的效果;薄荷中的主要成分中,黃酮類、蒽醌類、有機酸類以及薄荷油等均能夠止痛抗炎,對透皮吸收有較強的促進效果;冰片具有鎮靜抗炎止痛的作用,并有一定的防腐效果;牛膝不僅具有抗炎鎮痛的效果,還能對機體的免疫功能起到增強作用。該藥方副作用少[15]。均為常見藥物,即可內服,也可外敷,經過祖國醫學千百年驗證,其不良反應少,對皮膚、肝腎等功能暫時未發現明顯損害。且廉價、易得。本課題研的中藥均為常見藥物,來源廣泛,經濟便宜,減輕患者的經濟負擔,可廣泛推廣。

綜上所述,中藥外敷聯合西藥治療急性痛風臨床療效明確,對患者的炎性程度、肝腎功能以及臨床癥狀均能顯著改善,值得在臨床廣泛推廣應用。