規范化運動干預應用于老年高血壓患者的臨床價值分析

邵秀慶

隨著我國人口老齡化的加劇,高血壓已成為我國緊迫公共衛生問題,作為一種慢性非傳染性疾病,具有發病率及死亡率高的特點,是心血管疾病的重要誘因,也是老年人常見病,我國60 歲以上老年人高血壓患病率約為61.3%,70 歲以上老年人高血壓患病率約73.15%[1,2]。其中藥物治療是目前主要治療方法,但患者長期用藥,存在一些不良反應,也會出現耐藥性,且患者一旦停藥,血壓會大幅升高,對其心腦血管存在潛在損害[3]。研究指出,患者在運動過程中會消耗大量的能量,導致患者血管擴張使外周阻力減弱,同時毛細血管供血量會增加,使患者呼吸加快,新陳代謝過程增加,可降低患者血壓,同時適度運動可減輕患者心理負擔,調節內分泌系統,使患者心血管系統處于最佳狀態[4]。但每個人健康情況都有一定差異。不同患者身體素質水平不同。在運動訓練中,需要充分考慮個體狀況,進行規范化運動干預,從而發揮訓練效果,尤其是對高血壓人群,應盡可能選取最佳運動形式、時間、頻率、強度[5]。因此本次研究選取老年高血壓患者作為試驗對象,對患者實施規范化運動干預,觀察分析有效的臨床治療方案,全文如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年1月~2020年6月在大連市友誼醫院綜合二治療的60 例老年高血壓患者,隨機分為試驗組和對照組,各30 例。對照組中,男15 例,女15 例;年齡65.00~75.00 歲,平均年齡(69.40±2.09)歲。試驗組中,男15 例,女15 例;年齡65.90~74.20 歲,平均年齡(69.80±2.17)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 符合中國高血壓防治指南中,關于高血壓診斷標準的患者;年齡≥65 歲;無嚴重的心臟病,及腦、腎等惡性腫瘤疾病;活動能力好,能完成臨床試驗,服藥>6 個月且病情穩定的患者;血壓>140/90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),運動少;患者中學以上文化程度,患者臨床資料完整,溝通能力、表達能力正常并簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準 既往或現患精神障礙患者,拒絕配合本研究的患者;臨床資料不全患者,存在重要器官疾病患者,存在骨關節功能障礙患者。原發性高血壓患者,及流動性人口患者。存在循環系統疾病患者;缺乏臨床資料患者;存在嚴重肝臟等臟器疾病的患者,哺乳期婦女;存在免疫系統疾病和不穩定心腦血管等疾病患者。

1.3 方法 兩組患者均采用常規藥物治療,進行低鹽低脂飲食。對照組采取常規康復,對患者進行健康教育,告知其適當運動。試驗組采用規范化運動干預,具體動作如下:①雙腿下蹲運動:患者全身放松,保持筆直,同時保證患者兩腿之間距離比肩稍寬一些,雙腳成外八字站立。下蹲時,患者臀部向后用力,膝蓋彎曲,同時上身挺直,下蹲幅度應保證大腿膝蓋以上部位和地面平行,并保持幾秒鐘,鍛煉腿部肌力。患者動作完成站立時,腳底應有向下擠壓地面的感覺。練習時應把握好動作速度。最好在8 s 內完成這個動作。②上肢啞鈴練習;啞鈴側舉是常見的練習。患者訓練時雙腳稍微分開,挺直背部,雙手自然下垂,雙手拿著一雙啞鈴,將一手啞鈴舉到與肩同高的位置,然后肘部微微彎曲。③站立彎腰:患者吸氣時舉起雙手呈豎直狀態,呼氣時髖關節向前屈曲,保持膝蓋伸直,將手掌放在腳的前面。如果患者進行困難,就把手搭在另一側手肘上。腳后跟貼地,坐骨盡量指向天頂,略收攏大腿上端的肌肉,之后每次吸氣時上身要微微抬起和伸展;每次呼氣時向前彎曲和伸展,使身體在呼吸時感覺不到擺動。從兩個肩胛骨之間開始,從頸部延伸至頭部。兩組療程均為15 d。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療效果、血壓水平、自我管理行為評分及情緒指標。療效判定標準:顯效:患者臨床高血壓癥狀消失,血壓穩定;有效:患者高血壓癥狀明顯改善;無效:患者經常存在高血壓癥狀。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。分別于治療后1、3 個月比較患者的血壓水平,每天分別測量6 次,分別于清晨、睡覺前、中午、三餐飯后1 h 測量患者舒張壓及收縮壓后加權取平均值。高血壓患者自我管理行為量表根據我國國情編制,適用我國高血壓患者的自我管理評價。該量表由39 個項目組成,包括用藥管理6 項、病情監測9 項、飲食管理12 項、運動管理7 項和情緒管理5 項,5 個維度。每個項目分別為從不0 分、很少1 分、有時2 分、經常3 分和總是4 分,評分范圍為0~156 分,分數越高,自我管理行為水平越高。患者情緒指標包括焦慮及抑郁情緒,分別采用SAS 和SDS 進行評定,評分分界值為53 分,評分越高患者焦慮及抑郁情況越嚴重。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療效果比較 試驗組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療效果比較[n(%)]

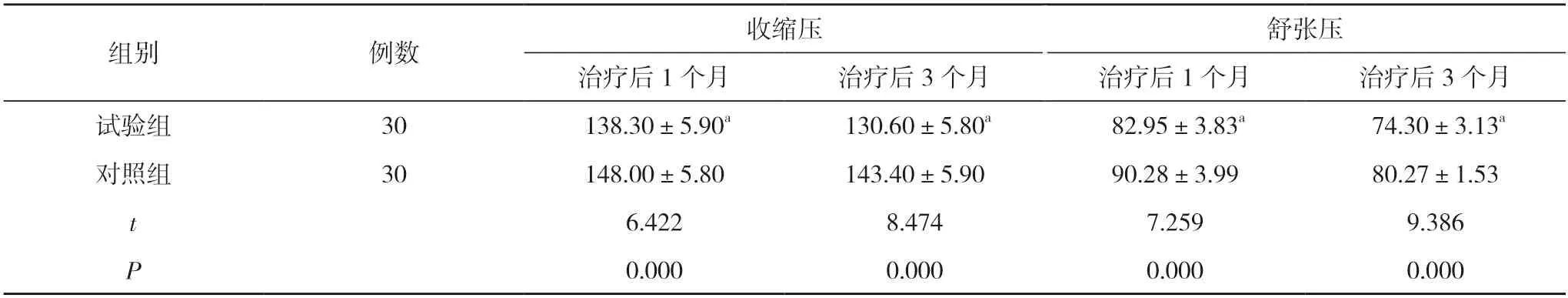

2.2 兩組血壓水平比較 治療后1、3 個月,試驗組收縮壓及舒張壓均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組血壓水平比較(,mm Hg)

表2 兩組血壓水平比較(,mm Hg)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.3 兩組自我管理行為評分比較 試驗組用藥管理、病情監測、飲食管理、運動管理、情緒管理評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組自我管理行為評分比較(,分)

2.4 兩組情緒指標比較 治療后1、3 個月,試驗組SAS 與SDS 評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組情緒指標比較(,分)

3 討論

隨著老年高血壓患者的增多,非藥物治療方案越來越受到臨床的重視,本文通過查閱大量的文獻以及與臨床經驗相結合,對患者采取規范化運動。患者在規范化運動干預過程中,訓練過程中運動形式應保證娛樂性強,并能確保患者的安全和無不良事件發生,同時保證訓練取得高質量效果,這樣才能鼓勵患者繼續運動,從而實現良性循環[6]。本研究結果表明,規范化運動干預對控制老年高血壓患者血壓有重要作用,可能是患者由于植物神經功能紊亂,而導致外周血管阻力急劇增加和動脈血壓升高[7,8]。而規范化運動干預能改善患者神經系統功能障礙,從而動態調節的反映在血壓的變異性上,故其可抑制體內血壓波動,改善心臟交感神經和抑制血管過度收縮,降低血管的外周阻力,從而降低血壓。同時中低強度負荷運動,能提高患者血漿紅細胞對一氧化氮生化活性,由于一氧化氮具有擴張血管,防止血小板粘附的作用,其可以抵抗血栓形成[9]。在本研究初期,通過低強度負荷適應性訓練,可以增加患者心臟泵血量和骨骼肌血流量,激活一氧化氮合酶的活性,促進細胞內一氧化氮產生,從而達到降壓的效果。此外規范化運動干預可以減少患者炎癥反應,減緩血管損傷內皮細胞的增殖及遷移,從而降低血壓。從本試驗可以看出,試驗組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后1、3 個月,試驗組收縮壓及舒張壓均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。試驗組用藥管理、病情監測、飲食管理、運動管理、情緒管理評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后1、3 個月,試驗組SAS 與SDS 評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,規范化運動干預作為一種無創、簡單實用的訓練方法,容易被患者接受,今后,將進行多地區大樣本長期隨訪研究,探討規范化運動干預對老年高血壓患者的長期療效,值得臨床推廣。