鼻內鏡下中鼻甲成形術治療慢性鼻-鼻竇炎伴鼻息肉的臨床效果評價

葛宇玲,程 武

(績溪縣人民醫院耳鼻喉科,安徽宣城 245300)

慢性鼻-鼻竇炎是耳鼻喉及頭頸外科常見的疾病類型,全世界患病率較高,其發病率高、復發率高,嚴重影響患者生活質量。如何改善癥狀控制效果、減少復發是臨床關注的重點[1]。慢性鼻-鼻竇炎可分為伴鼻息肉型(chronic rhinosinusitis with nasal polyps,CRSwNP)和不伴鼻息肉型(chronic rhinosinusitis without nasal polyps,CRSsNP),二者在臨床表現、疾病進展、臨床治療效果存在一定差異[2-3]。近年有相關研究認為,在CRSwNP 鼻內鏡的治療中,保留中鼻甲與全切者預后存在顯著差異,保留中鼻甲更利于癥狀控制,并發癥發生率更低,可減少術后復發[4]。基于此,本研究擬比較鼻內鏡下治療CRSwNP 中保留中鼻甲與中鼻甲切除的效果,以為臨床治療方案的選擇提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究為回顧性研究,選取2016年1 月至2020 年12 月績溪縣人民醫院行擇期鼻內鏡下鼻竇手術的60 例CRSwNP 患者為研究對象,依據術中鼻甲處理情況進行分組,保留組34 例,切除組26 例。保留組患者男性23 例,女性11 例;年齡28~55 歲,平均年齡(41.31±10.43)歲;病程3~8 年,平均病程(5.81±1.98)年。切除組患者男性17 例,女性9 例;年齡27~54 歲,平均年齡(43.69±8.45)歲;病程4~8 年,平均病程(6.01±1.83)年。保留組與切除組年齡、性別分布、病程差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經績溪縣人民醫院醫學倫理委員會審批通過。納入標準:①符合慢性鼻-鼻竇炎診療指南(2012,昆明)[5]提出的診斷標準;②本次治療前無鼻腔、鼻咽部手術史;③保守治療效果不佳;④臨床、隨訪資料完善。排除標準:①合并變應性鼻炎的患者;②合并自身免疫系統疾病、囊性纖維化疾病的患者;③頭頸部惡性腫瘤患者;④存在哮喘病史的者。

1.2 手術方法 60 例患者均在全身麻醉狀態下進行手術,術前于鼻腔置入鹽酸利多卡因(上海禾豐制藥有限公司,國藥準字H20023777,規格:5 mL ∶0.1 g)與腎上腺素(天津金耀藥業有限公司,國藥準字H12020526,規格:1 mL ∶1 mg)生理鹽水浸潤棉片,5 min 后取出。采用Messerklinger術式進行篩泡與鉤突切除。

保留組術中行中鼻甲成形術。患者取仰臥位,頭略偏向操作者。采用咬切鉗及切割器將鼻道及中鼻道內息肉等病變組織大部分切除;觀察中鼻甲病變范圍,縱行切開中鼻甲,盡量保護內側黏膜的完整性。反向彎曲的中鼻甲應切除彎曲位置骨質并保留后段部分的中鼻甲;泡狀中鼻甲采用鐮狀刀從中鼻甲游離緣縱行剖開后切除外側黏膜與骨質,保留內側黏膜與骨質。中鼻甲下緣比下鼻甲附著緣低的患者給予下緣處理,使其下緣與下鼻甲附著緣平齊。切除鉤突,開放并擴大上頜竇口,開放篩泡及其他病變鼻竇,徹底清除膿液及殘余病變組織。切除組患者行中鼻甲切除術,麻醉后取仰臥位。依據鼻竇炎與息肉病變范圍選擇合適的術式,手術流程如下:行中鼻道與中鼻甲等位置的息肉切除,依據中鼻甲病變程度、是否妨礙蝶篩區引流,行全部或部分切除,完成后切除殘余鉤突,或擴大上頜竇開口,開放前篩與后篩。于中鼻道穹隆位置采用45°蝶竇咬骨鉗咬除鼻丘氣房前壁黏膜、骨質(切除高度約1 cm),直至額骨鼻突,清除鼻丘氣房后壁、頂壁與額竇周圍氣房,徹底開放額竇底。采用電鉆進行額竇、蝶竇與上頜竇開放打磨,以預防術后竇口黏膜封閉。合并鼻中隔偏曲者給予改良三線減張矯正成形或局限性矯正切除。

術后鼻腔填塞高分子止血海綿,予以抗感染、抗炎及其他對癥治療3~5 d,48 h 后抽出鼻腔填塞物,進行分泌物與血痂清洗(持續3~5 d),布地奈德(上海強生制藥有限公司,國藥準字J20140048,規格:64 μg/120 噴)噴鼻。出院后7~14 d 進行門診隨訪,檢查術腔,清除分泌物、囊泡及復發的息肉。隨后3 個月內每月進行1 次隨訪,3~12 個月每2 個月進行1 次隨訪。

1.3 評價指標 ①Lund-Kennedy 評分[6]:包括息肉、鼻漏、水腫、結痂、瘢痕,總分10 分,每個維度0~2 分。無息肉、息肉僅在中鼻道、息肉超出中鼻道分別計0 分、1 分與2 分;無鼻漏、稀薄清亮鼻漏、膿性黏稠鼻漏分別計0 分、1 分與2 分;無水腫、輕度水腫、嚴重水腫分別計0 分、1 分與2 分;無結痂、輕度結痂、重度結痂分別計0 分、1 分與2 分;無瘢痕、輕度瘢痕、重度瘢痕分別計0 分、1 分與2 分。②癥狀評分:采用視覺模擬評分(VAS)評價閉塞、流膿涕癥狀,總分0~10 分;0 分為無癥狀,10 分為癥狀最為嚴重[7]。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0 軟件進行數據分析。定量資料先采用Kolmogorov-Smirnov 檢驗分析其是否符合正態分布,本次研究中定量數據均符合正態分布,采用(±s )進行描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗,同組治療前后比較采用配對t檢驗。分類資料采用[例(%)]進行描述,組間比較采用卡方檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

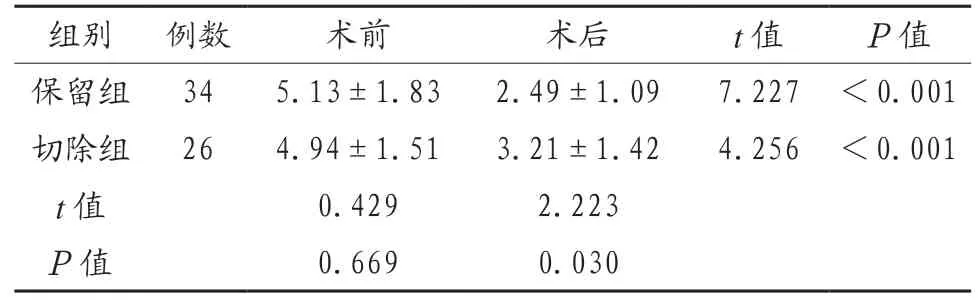

2.1 兩組患者Lund-Kennedy 評分比較 兩組患者術前Lund-Kennedy 評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者術后Lund-Kennedy 評分均有顯著下降,且保留組顯著低于切除組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者Lund-Kennedy 評分比較(分,±s )

表1 兩組患者Lund-Kennedy 評分比較(分,±s )

?

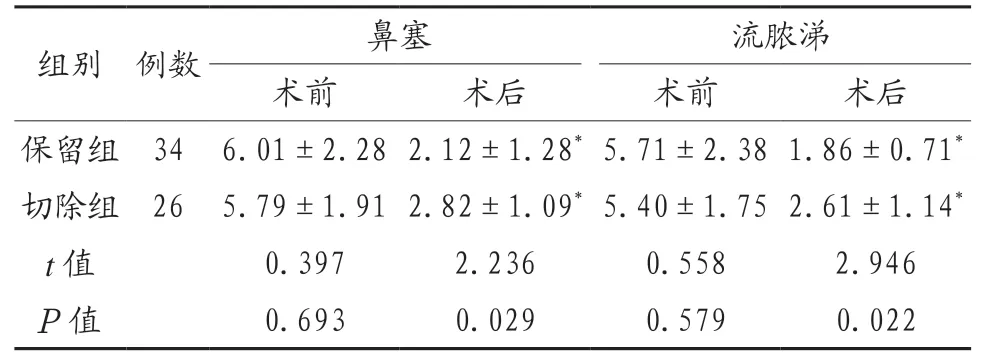

2.2 兩組患者主觀癥狀VAS 評分比較 術后兩組患者鼻塞、流膿涕VAS 評分均有顯著下降,且保留組顯著低于切除組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者主觀癥狀VAS 評分比較(分,±s )

表2 兩組患者主觀癥狀VAS 評分比較(分,±s )

注:與術前相比,*P<0.05。VAS:視覺模擬評分。

?

3 討論

慢性鼻-鼻竇炎與哮喘、變應性鼻炎、氣道高反應性相關,其病因復雜,涉及感染、變態反應、營養不良等。主要臨床癥狀包括流膿液狀鼻涕、鼻塞、嗅覺功能下降及頭面部脹痛等,長期患病可造成頭暈、頭痛、記憶力下降等全身癥狀,因此應進行積極干預[8]。隨著鼻內鏡技術與設備的發展,其治療CRSwNP 的適應證得到擴展,對藥物控制無效的患者治療效果也更為確切,且其創傷較小,對鼻黏膜造成的損傷少,可保護黏膜層纖毛運動功能、感覺功能,可減少手術對分泌功能的影響[9]。但有研究指出,CRSwNP 在術后均具有較高的復發率,且部分患者在術后的近期治療效果也并不理想(嗅覺恢復不佳)[10]。因此,如何提升手術治療效果、降低術后復發率仍是CRSwNP 臨床治療關注的重點。早期階段臨床行鼻內鏡下CRSwNP治療時多進行中鼻甲切除,近年研究發現保留中鼻甲的術式存在一定優勢,但其具體效果與對預后的影響機制尚不明確[6]。

本次研究顯示,保留中鼻甲的患者術后恢復及癥狀康復效果更好,患者Lund-Kennedy 評分降低更為顯著,鼻塞、流膿涕主觀評分顯著低于切除組(P<0.05),提示保留中鼻甲的患者可達到更好的近期手術效果。有研究顯示,切除中鼻甲的患者術后息肉復發、鼻漏、水腫及瘢痕等不良反應發生率較高,癥狀控制效果也難以達到理想水平[11]。劉偉等[12]的研究顯示,鼻內鏡下中鼻甲成形術可更為顯著地改善鼻腔容積、嗅覺功能及鼻腔通氣功能,患者術后癥狀控制效果顯著優于鼻內鏡下中鼻甲部分切除術,與本次研究結果相近,進一步提示保留中鼻甲可讓患者受益,可降低復發率、提升癥狀控制效果。本次研究顯示,保留組患者術后鼻塞、流膿涕VAS 評分降低更為顯著,可能原因為保留中鼻甲對炎癥控制更好。在CRSwNP 患者中普遍存在著關鍵嗜酸粒細胞趨化因子和細胞因子的上升,包括嗜酸粒細胞趨化因子和白細胞介素-5(IL-5)等,其中IL-5 與鼻息肉組織中嗜酸性粒細胞的浸潤增多相關。近年也有研究認為,嗜酸性粒細胞可促進漿細胞活化與抗體生成,促進局部組織的炎癥損傷[13]。而切除中鼻甲的患者術后炎癥反應仍處于較強水平,導致鼻部癥狀控制不佳,短期恢復效果難以達到滿意水平,導致復發率較高[14-15]。

綜上所述,相對于傳統的中鼻甲切除,鼻內鏡下中鼻甲成形術治療CRSwNP可達到更好的臨床效果,可提升癥狀控制效果、降低復發率,具備較高的應用價值。但本次研究為回顧性研究,樣本量較小,因此證據說服力可能較低,未來有待通過前瞻性、多中心、大樣本的臨床研究進一步探討不同術式對CRSwNP患者預后的影響,并分析相關機制,為臨床治療方案的選擇提供更有力的證據支持。