景觀現象學視域下鄉村植物景觀本質的哲學沉思

蘇同向 楊 華 王 浩

黨的十八大提出“努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展”的目標,而“美麗鄉村”建設則關乎新型城鎮化、城鄉統籌、農業現代化,是“美麗中國”的重要組成部分。不同于城市高密度空間的喧囂繁雜,鄉村擁有開闊的視野、寧靜的環境、美麗的景致,植物景觀在其中扮演重要的角色,是鄉村地域自然與文化特征的一種“軟性”表現載體和情感寄托對象。

然而,由于缺乏對鄉村植物景觀特征與價值的認知,在美麗鄉村、新農村建設及鄉村旅游開發過程中,鄉村植物景觀綠化配置模式、植物種類選擇多為城市植物景觀的翻版或移植,鄉村原有的風貌特征隨著植物景觀外在表征及其內涵的轉換而逐漸消解,鄉土的氣息越來越弱。如果將設計置于哲學下觀察,問題的根本在于鄉村植物景觀設計脫離了真實現象,需回歸鄉村本原景觀[1]。景觀現象學恰好提供一種觀察視角,可揭示鄉村植物景觀存在的哲學意義,從而為美麗鄉村建設過程中鄉村植物景觀營造提供深層次的學理依據和可靠的發展方向。

1 視角:景觀現象學

景觀現象學源于景觀學和現象學的化合,作為一種新的觀察視角,主要是通過現象學的哲學思辨理論,觀察、分析景觀的現象特征和本質屬性。現象學哲學理論的核心為“意向性”,本質上是關于某事物的意識。在現象學理論中認為,人的每一個意向活動或經驗,都是具有意向性的,這是一種由意向主體、意向活動、意向對象和意向相關項組成的意識關系。本文以現象學發展積淀下的主要理論思想“意向性”為核心,聚焦于日常生活世界中人的意識行為和經驗[2]。

景觀作為一種感知體驗式的存在,現象學的引入對其意義的揭露有重要推動作用。國外學者從起源、地方感知等角度切入對景觀現象學的探究,揭示了景觀的某些本源性特征。彼得·霍華德等西方學者追溯到18世紀晚期,發現景觀學和現象學對自然和人類關系的態度上有共同的起源;澳大利亞社會生態學家約翰·卡梅倫指出“感覺”不僅是指物理方面,更是指對地方的感覺,以及人與周邊環境相融時的知覺和想象感覺;露西·利帕德認為通過身體作為媒介與地方接觸,人可以參與景觀中共同成為一個地方的現象[3];杰克·鮑林指出自我對地方的有意義接觸源于認識、理解和記憶,以及真正的美學感[4]。

國內學者在對景觀現象學的研究中亦對其有所揭示:徐青等認為中國園林的自然觀、風景審美和體驗方式及對園林的描述等都蘊含著現象學的色彩[5];李開然等通過現象學方式介入中國傳統景觀,將景觀理解為一種被感知體驗式的由三維景觀空間、時間和體驗的維度形成的“五維景觀”[6];李暢等詮釋了鄉土聚落景觀的場所意義在于其所承載的基于人們認知空間的歷史、經驗、情感、意義和符號等[7];俞孔堅分析得出景觀的場所精神實質取決于由各種具體現象構成的真實三維空間,以及由空間和氛圍形成的認同感和定位感[8];張文英等認為景觀設計的現象學意義在于喚醒社會與自然經驗相互交織、融合的特定景觀場所和設計者、使用者之間的對話[9]。

可見,景觀現象學聚焦于人與環境之間的關系,通過人在環境中的感知體驗,場地向人揭示其存在性,確立人存在于世的意義。基于前人的理論研究及筆者的實踐經驗,直接引用現象學的核心理論“意向性”作為研究的主要切入點,對鄉村植物景觀現象進行直觀現實的觀察和具體定性的描述,目的是從鄉村植物景觀與人和環境之間的關系中洞見其本質特性,探究其本原景觀,解答其“是什么、如何存在”的問題。

2 方法:現象還原法

現象還原法是一種用現象學角度分析的特殊的定性研究方法。筆者以索科拉夫斯基《現象學導論》中的理論方法為基礎,專注現象學本身對其哲學理論和研究方法深刻而全面的描述和分析,形成本文的主要研究方法[2]。

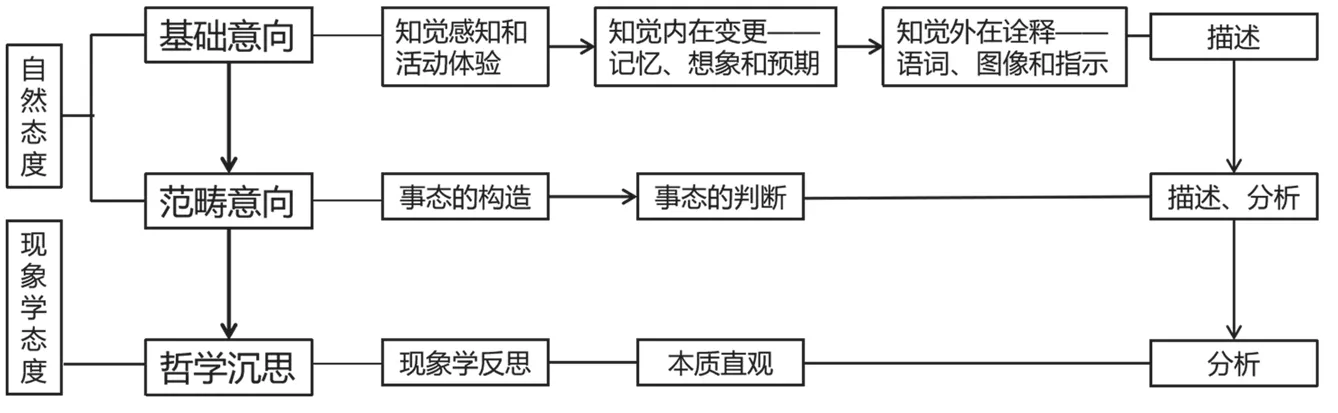

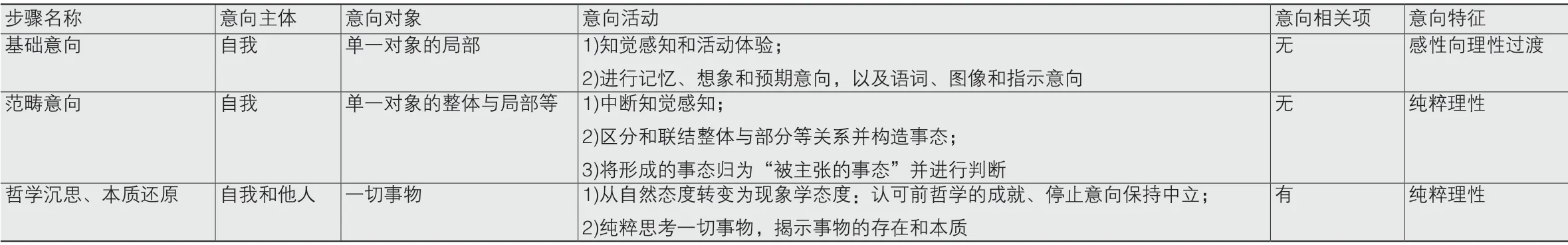

現象還原法主要分為3個步驟(圖1):步驟一是具體定性的描述主體對對象的知覺感知和活動體驗,包括知覺的經驗變更——記憶、想象和預期,以及知覺的詮釋變更——語詞、圖像和指示;步驟二是以步驟一為基礎,用充滿理性的句法聯結經驗,構造事態,并仔細檢查判斷其明晰性;步驟三基于前2個步驟,與對象和世界拉開距離,拋開判斷,以旁觀者的視角對世界的一切意識對象進行沉思,思考意向對象的本質和意義。3個步驟的研究呈現遞進的關系,后者總是以前者為基礎。首先,知覺是第一性的,人與世界發生聯系的第一步便是知覺,因此它是一種基礎意向[10]。但是基礎并不意味著被動、消極,看似自然而然的感知實則蘊藏著人對事物的意向性。其次,在理性精神的推動下,人在感知事物的過程中發現了它們之間千絲萬縷的聯系,并通過句法進行聯結和判斷,由此人與世界萬物的關系從基礎意向轉向范疇意向。最后,主體再一次與被意向對象拉開距離,以旁觀者的視角對意向對象及所有意向相關項進行哲學沉思,進入現象學反思階段[2](表1)。

圖1 現象還原法Fig.1 Phenomenal reduction method

表1 現象學研究方法各步驟分析Tab.1 Analysis of each step of the phenomenological research method

3 鄉村植物景觀的基礎意向

胡塞爾在分析真理的本質中總結出,對事物本身的體驗是判斷該事物真偽的最終證據。澳派景觀的設計師潘格非總結出感知力是人們體驗世界的基礎,以感知力作為指引的設計將會超過設計預期[11]。本文研究直接面向鄉村植物景觀,初步喚醒知覺的意向性,并以此為基礎結合知覺在經驗和詮釋上的變更,使鄉村植物景觀跨越時空限制,形成充實意向和詩意體驗[12]。

3.1 景觀知覺與活動體驗

知覺性意向通過人的五感六覺與事物建立聯系,是最基礎的意向活動。諾伯格·舒爾茲曾說過,人身處景觀,面對豐富的空間所產生的意識稱作空間知覺,當人的行為與環境發生交織時,知覺便是最好的媒介[13]。

身處鄉村環境中,鄉村植物景觀直觀地呈現在主體面前,使主體獲得由其質料和形式在自然及人工環境的觸發下引起的沉浸式聯覺體驗。這種體驗跟隨主體肉身在時空上的變化形成對鄉村植物景觀感知的變化與聯系,即主體在心靈、情感、精神上的意向性和能動性[14]。這就是人在鄉村植物景觀中最根本的經驗。

主體的直觀體驗具有多樣性,根據景觀的不同呈現,可以將鄉村植物景觀分為“孤植、列植和叢植”。根據人的感知反應,可以將感知過程分為瞬時感知和歷時感知:瞬時感知中植物景觀瞬間吸人眼球,給人深刻印象;歷時感知提供沉浸式的感受,加深感知理解[15]。具有明顯特征的孤植大喬多觸發瞬時感知,如南京溧水區晶橋鎮石山下村道路轉角的櫻花,一下子抓住游賞者的視線,帶來真實而奪目的感官刺激,引得游人競相拍照(圖2)。附近宅旁碧綠的廣玉蘭(圖3、4):村民由廣玉蘭及其樹下的人吸引而來,從1個變成2個,最后變成5個……反觀一旁為旅游者設計的圓形休憩場所卻無人問津:除了光禿禿的草坪和坐凳,那里一棵樹都沒有(圖5)。列植與叢植的鄉村植物景觀給人帶來沉浸式的歷時感知。鄉村的道路為房屋所包被,因此其列植表現得非常含蓄,如石山下的道路植物景觀多采用各自住宅前的組團種植來軟化道路空間的硬質感,且不破壞道路與住宅之間的連續性。住宅與道路接壤處退讓的空間形成了各類大小廣場、田園植物、菜地花卉……有些空間只需要一棵大樹就可以形成人流聚集中心(圖6)。然而部分新建空間的植物景觀人工形式過于明顯,甚至一些空間變成了純硬質,即使在規劃設計中被注入了很高的期待,實際參與其中的人數卻少之又少(圖7)。

圖2 轉角的櫻花Fig.2 A cherry blossom tree on the corner

圖3 廣玉蘭對村民的聚集Fig.3 The gathering of a magnolia tree to villagers

圖4 廣玉蘭對村民的吸引力Fig.4 The attraction of a magnolia tree to villagers

圖5 圓形休憩場所Fig.5 Circular resting place

圖6 一棵樹的聚集Fig.6 Villagers' gathering under a tree

圖7 人工形式明顯的植物景觀Fig.7 A botanical landscape with distinct artificial forms

3.2 景觀知覺的經驗變更

在知覺的經驗變更中,記憶、想象和預期相互交織,將過去、未來和某種浪漫性植入鄉村植物景觀[16]。回憶性意向使記憶展開新維度,當主體的神經活動因某種因素激活,記憶中對鄉村植物景觀的知覺被重現。如南京黃龍峴植物景觀的季節性變化,使主體隨著體驗時間的不同對其擁有更加深刻的感知經驗,春季芒等觀賞草給兒童游樂帶來野趣和生機,夏季木茼蒿等植物向游人展示出熱情好客的氛圍,秋季菊花腦等草花釋放出自然的爽朗,冬季忍冬等在白雪的覆蓋下散發出靜默而迷人的特征……可見,回憶性意向充實了主體對處于季節變化中的黃龍峴植物景觀的知覺意向。

主體不僅能活在當下和過去,還能夠借助想象和預期進行未來的自我移置。一旦開始想象性意向或預期性意向,主體便不再意向自己的周圍,而是意向著構造出的自我世界中的鄉村植物景觀,并通過想象和聯想為感知體驗注入創造力和生命力,達到前所未有的延伸。如在無錫桃源村前寺舍的觀蓮池旁,主體受眼前之景的觸發而聯想到“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的意境,為其所處的環境和自我的心境增添了詩意和高潔的意蘊。

3.3 景觀知覺的詮釋變更

知覺并不只在經驗層面上變化,也有可能觸動詮釋性的變更,上升為更高級的意向——語詞、圖像和指示——為進入范疇意向做理性的準備。

當人把捕捉到的標記、特征看作語詞,憑借句法命名事物,符號性意向便被開啟。如江寧前石塘村的“石塘竹海”、無錫前寺舍的“世外桃蓮”、黃龍峴的“金陵茶村”等語詞都指向各具特色的鄉村植物景觀。在語詞的指向下,人們慕名而來并從直觀中得到意向的充實,達到事物更精確的同一性。

符號性意向指向外部,圖像性意向卻將外面的事物拉到主體面前,以一種更加接近知覺的具體方式呈現在主體面前:以一定的角度、姿態在某一時刻、某種環境中定格了帶有某種突出特征的事物,具有保留意義。圖8中植物起于大地并通過枝冠圍合成頂,形成一個具有方向感的植物綠廊,揭示了大地的旺盛生命力,以及某種自然的秩序感和神秘性。圖9中陽光在白墻上形成了銀杏投影,展露出銀杏樹的縫隙感和光的可塑性。雖然圖像定格了某一個時刻的靜態畫面,但是單一或連續動態過程的圖像卻能夠展示出植物景觀的動態感。圖10中直觀樹葉掉落瞬間的圖片,就能引發秋季落葉歸根過程的聯想。

圖8 植物綠廊Fig.8 A picture of plant verandah

圖9 銀杏投影Fig.9 A picture of gingko projection

圖10 落葉Fig.10 A picture of leaf fall

指示性意向無法聯結事物,它類似使人想到該事物的一種標記。具有特征性的喬木,尤其是高大或開花喬木,常常作為鄉村景觀意象的標識。如貴州潮湖村有一株沙果古樹,在過去沙丘環境中充當村民唯一的路標,為迷途之人指明前行方向,因而成為村民心中的“燈塔”。

4 鄉村植物景觀的范疇意向

事物的發展總是從感性向理性升華,意向也是如此。人的經驗不僅關注某一個對象,還會找尋它與其他對象之間的關系。范疇意向以基礎意向為前提,運用句法將鄉村植物景觀的整體和部分、多樣和同一、在場和缺席進行區分和聯結,形成事態,探尋其成真性,并對事態進行判斷,獲得其明晰性,以待進行現象學沉思。

4.1 鄉村植物景觀的成真性

當主體中斷知覺性意向,以理性的方式思考經驗中的鄉村植物景觀,便形成事物的成真性:通過句法將主體對鄉村植物景觀的經驗聯結成一個事態。

根據對鄉村植物景觀的直觀感知體驗,主體可以構建多個事態。如上文中南京石山下村的經驗所構成的事態可以為:“石山下春季焦點景觀多為櫻花和玉蘭”“櫻花和玉蘭多位于道路轉角和宅前屋后”“以廣玉蘭為中心的路邊、宅旁休憩場所成為村民的小型集聚中心”……將這些事態進行暫時性集合可得:“石山下春季植物景觀的視覺焦點,是位于道路轉角和宅前屋后的櫻花與玉蘭,村民活動交流場所趨向于由植物構成的小型中心場所,且位置便捷,易產生庇護感和親密感等”。事態通過句法得以呈現、保持和傳遞,并且隨著自我和他人體驗的深入,事態的集合會不斷被加以豐富。

4.2 鄉村植物景觀的明晰性

每一個主體所形成的事態,都只是“單一個人所主張的”,帶有主觀判斷。事物的明晰性要求將這個被主張的事態放入引號之內,直至其得到確證為真,才能夠去掉引號。

對石山下村植物景觀的事態集合,可以形成以下的判斷:“石山下村春季植物景觀印象為櫻花與玉蘭。”為了證實該事態的明晰性,不僅需要主體的進一步觀察,還需要聽取他人的看法或借助已擁有的真理估算出實際情況,才能夠使事物真正顯現出來。石山下村的櫻花與玉蘭位置優越,能給人帶來較強的視覺感知;廣玉蘭開花較晚,但其寬大的碧綠葉片不僅給人知覺上的清爽感,還能滿足遮陰、休憩的需求,它的位置關系形成集聚性的小型休憩交流空間;茱萸的位置偏僻,但勝在稀少,且在感知方面與周邊的竹林形成鮮明對比;杏樹長在深巷的荒涼野草之中,卻樹干高大、花朵繁密,這種荒蕪與生機的對比,和鮮有人跡與孤芳自賞的對比,帶來的印象遠遠超出視覺上的刺激。由此可知,事態“石山下村春季植物景觀印象為櫻花與玉蘭”被判定為假,其春季植物景觀印象的豐富度遠遠超出于此。

5 鄉村植物景觀的哲學沉思

現象學(哲學)沉思以基礎意向和范疇意向為前提,并且在范疇意向中的命題性反思發生之后,才能夠被啟動。

5.1 態度:從參與者到旁觀者

現象學沉思的第一步即從自然態度轉變到現象學態度,取代以最初的視角簡單地意向著事物缺省的觀察方式,用反思的方式關注自然態度中的一切。具體方法是首先承認自然態度及其取得的全部成就,即承認簡單意向和范疇意向的有效性,承認真理,也承認虛假和模糊;其次是中止各種意向性,“懸置”意識現象的各種偏見,不急于判斷,即不改變前哲學的意見、證實和明見性[2]。

由此自我擺脫參與者成為旁觀者,純粹地思考被呈現的一切對象。同時作為接收者和參與者雙重身份的人,在以自我為中心和以世界為背景的現象學世界中,自我同時意向著他人對意向對象的經驗。自我思考的一切對象包括他人的意向經驗。主體從范疇意向中對鄉村植物景觀的反思進入現象學沉思中,對包括天空大地、日月星辰等自然現象,人造構筑物、環境中的樂聲等社會現象,以及在其中行走的你我、他人的經驗等一切事物在內的全盤反思。

作為自然與人類之間調和者的鄉村植物景觀,其既存在于自然世界中,也存在于人為世界中。存在于自然世界中的鄉村植物景觀具體地生存在地方性的土地之上,集結了周圍自然環境的特質。在人類建造鄉村之前,地方性的原生植物就存在于此,受周邊山水地貌、地質水文、氣候陽光等影響形成了其生長習性、生態變化、物種間的合作與競爭等屬性[17]。人類定居于此也是先從對這里的氣候、山水、植物等自然存在的理解開始。而后才按照這種理解結合人類自身的需求,創造出滿足日常生活居住要求的鄉村植物景觀。經過改造后的植物景觀逐漸成為一種人化的自然,在人為世界的浸染下,被賦予了人性化的特征:四季常綠是松柏植于宗廟社稷之前象征宗族的不衰與延續,桂花植于房屋入口處以表達“遇貴人”或“折桂”之意(登科、奪冠)……通過植物的諧音、方位等特征,人類“創造”出了人與植物景觀之間的意義。但意義的創造仍是基于對真實世界的感知,創造的意義也是以原始的自然意義為基礎。

5.2 還原:從現象到本質

在進行現象還原的同時,滲透在對象中的本質還原也在發生作用。從古至今,人類與自然之間的關系發生了多重變化,隨著人類對自然感知的不斷深入,自然的真理也在不斷被揭示。在現象學沉思中,植物一直保有其揭示性的效能[18]。原生植物揭示場所地域性的特征,人類從這種揭示中對其進行改造以滿足日常生活的需求,形成人為植物景觀[19]。隨著社會發展程度的變化,越遠離自然的場所,原生植物景觀越少,以至最終消失。于是人類再通過改造環境,重新開始把自然納入社會世界中。從自然向人性衍化,再從人性回歸自然,人與自然關系的發展形成了一種閉環。

由于自然力量強大、鄉村對土地的依賴程度較高的鄉村地域特征,形成了鄉村與城市植物景觀之間的主要區別。這種區別映射到鄉村植物景觀的特征上,主要體現在2個方面。第一,自然特征的外化和文化特征的內化。經由周邊自然空間的積極滲透和歷史脈絡的穩定傳承,以及作為生態系統的重要組成部分,鄉村植物景觀的形態、種植方式等景觀表達更偏自然化;而鄉村日常生活形成的民俗、文化、情感等皆內化于植物景觀的內涵之中。第二,植物景觀及空間的滲透性。由于公共空間與建筑的包被關系,植物景觀空間交叉、邊界模糊,形成了朦朧美的滲透性。鄉村植物景觀既滿足了鄉村生活環境的美化和使用需求,又形成了鄉村生活場景中交織與聯系的網絡。

鄉村植物景觀集結了自然世界和社會世界的力量、情感、精神……并由自身的顯現向人揭示出新的復合意義:對自然真理與人性真理的集聚。這種意義蘊含在人對鄉村植物景觀的體驗之中,構成鄉村植物景觀的本質,使得鄉村植物景觀形成鄉村人居環境的自然性和社會性的完美結合,并依托于人的各種感知體驗與邏輯聯結,使人內心深處形成對場所的依戀感[20]。又因場所與自然、天空、大地、神性之間的某種聯結,“天、地、人、神”也得到了某種聯結,形成了人居于此間的意義。

6 結語

當前鄉村植物景觀等各種類型景觀的發展困境主要在于與環境、地方性、人之間聯結的遺失,造成了大量鄉村植物景觀環境的疏離感[21]。以景觀現象學的途徑介入鄉村植物景觀、鄉村景觀、城市景觀等理論和設計中,或許可以揭示一種處于聯結中的能動的景觀關系,既駁斥了忽視人的感知體驗的思想觀念,又抵制了思維固化和狹隘的危險意識。

因此,在未來與景觀密切相關的生活中,對自然真理和人性真理的揭示、重構、更新,將會給景觀設計帶來取之不盡、用之不竭的想象資源和創造靈感。同時,景觀的記憶、啟示與預測也為社會文化塑造和定義了其自身的集體意識。

注:文中圖片均由楊華繪制或拍攝。