文化自信挺立民族精神

劉佳璇

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議現場(燕雁/攝)

黨的十九屆六中全會審議通過的《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》指出:“文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信,是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。”

堅定文化自信,成為推進新時代中國特色社會主義文化建設、保持民族文化生命力和創造力的強勁動力。十年來,在黨和國家的高度重視下,我國文化產業、文化事業各領域創新不斷、百花爭妍、碩果累累。

2016年11月30日,習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上的重要講話中指出:堅定文化自信,是事關國運興衰、事關文化安全、事關民族精神獨立性的大問題。

以文化自信挺立民族精神,以民族精神凝聚中國力量。

“獨特的文化傳統,獨特的歷史命運,獨特的基本國情,注定了我們必然要走適合自己特點的發展道路。”中共中央黨校(國家行政學院)文史教研部副主任、教授張軍對《瞭望東方周刊》說。

從福州的三坊七巷再到西安的“長安十二時辰”街區,基于地域文化特色的文旅地標成為新的城市名片;從大運河文化帶建設再到黃河文化旅游帶,串聯起文化遺產保護與文化產業發展的大廊道……

“文化是一個國家、一個民族的靈魂,文化興國運興,文化強民族強。沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。”黨的十八大以來,習近平總書記發表一系列重要講話,闡釋了文化自信的重大意義。以習近平同志為核心的黨中央堅持鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位,鞏固全黨全國人民團結奮斗的共同思想基礎,立破并舉、激濁揚清,就意識形態領域作出一系列重大戰略部署。

從出臺《中國共產黨宣傳工作條例》《關于新時代加強和改進思想政治工作的意見》,到召開全國宣傳思想工作會議、文藝工作座談會、黨的新聞輿論工作座談會、全國網絡安全和信息化工作會議、哲學社會科學工作座談會和全國高校思想政治工作會議……我國意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變,宣傳思想工作正本清源,廓清了理論是非,校正了工作導向,一系列根本性問題的原則立場得以闡明。

有了思想引領和理論支撐,社會主義文化強國建設的新時代邏輯更加清晰,堅定文化自信、發展社會主義精神文明、加快建設社會主義文化強國等一系列戰略設計,構建起文化自信的戰略布局。

國家強盛、民族復興需要物質文明的積累,更需要精神文明的升華。

2013年5月4日,習近平總書記在同各界優秀青年代表座談時指出:“一個沒有精神力量的民族難以自立自強,一項沒有文化支撐的事業難以持續長久。”

人民有信仰,國家有力量,民族有希望。建設具有強大感召力和影響力的中華文化軟實力,要以全社會共同認可的核心價值觀為引領。

從建立健全黨和國家功勛榮譽表彰制度到印發《關于培育和踐行社會主義核心價值觀的意見》《新時代公民道德建設實施綱要》《新時代愛國主義教育實施綱要》,中央統一部署并推動社會主義核心價值觀納入國民教育體系、融入精神文明創建。

設立烈士紀念日、中國人民抗日戰爭勝利紀念日、南京大屠殺死難者國家公祭日、制定英雄烈士保護法……近年來,圍繞培育社會主義核心價值觀推動的一系列舉措,得到全社會廣泛支持和呼應,凝聚起精神力量。

“黨的十八大以來,隨著文化自信不斷深入人心,我們黨進一步牢牢掌握意識形態工作領導權,不斷增強意識形態領域主導權和話語權,有力地維護了我國社會主義文化安全。”張軍說。

文化是民族的精神命脈,文藝是時代的號角。

如何使文藝創作更好地服務于時代需要,為中華民族偉大復興盡力盡責、作出貢獻,是廣大文藝工作者要深入思考、坦誠直面的時代命題。

在2014年10月召開的文藝工作座談會上,習近平總書記指出:“文藝創作方法有一百條、一千條,但最根本、最關鍵、最牢靠的辦法是扎根人民、扎根生活。”

為真實講述脫貧攻堅故事,第七屆魯迅文學獎獲得者紀紅建深入六盤山區、武陵山區、秦巴山區、烏蒙山區走訪和記錄;中國攝影家協會理事張國田在基層一線擔任駐村第一書記5年多,與老鄉的共同奮斗,使他在用攝影記錄鄉村振興時有了不竭的創作動力。

“人民群眾中孕育著豐富的創作素材,是取之不竭的創作寶庫。要推進文藝創新,就要深入到人民中去。”曾執導《正陽門下》《情滿四合院》的導演劉家成說。

聚焦時代現場中的火熱現實——電視劇《山海情》《大江大河》《人世間》在熒屏上講述人民生活的史詩,報告文學《鄉村國是》《十八洞村的十八個故事》帶領讀者深入到脫貧攻堅基層,紀錄片《武漢日記》用鏡頭記錄武漢抗疫一線的平凡英雄……

回應當代社會中的情感呼喚——電影《我和我的祖國》系列三部曲的愛國主義表達,與社會文化情感的最大共識同頻共振,《你好,李煥英》以真誠書寫中國人對親情的眷戀,《流浪地球》用科幻放眼人類未來,對地球文明提出大國人民的思考……

強化歷史記憶中的信仰感召——電影《長津湖》用當代電影工業美學展現抗美援朝英雄,電視劇《功勛》以細膩筆觸講述時代楷模何以成就,《覺醒年代》以厚重積淀和充沛情感展開一幅“覺醒者”的群像,舞劇《永不消逝的電波》以舞蹈創新重述英烈的信仰與犧牲……

“人們希望看到光,希望看到溫暖和良知,希望互相理解,我們的創作著眼點就是去寫出這種向往美好的心愿。”中國戲劇家協會主席濮存昕對《瞭望東方周刊》說。

2021年12月14日,中國文聯十一大、中國作協十大在京開幕,習近平總書記出席大會并發表重要講話時指出:“源于人民、為了人民、屬于人民,是社會主義文藝的根本立場,也是社會主義文藝繁榮發展的動力所在。”

以文化人,潤物無聲。文化發展的成果最終要惠及人民,讓公共文化服務觸手可及,使每個人在生活中感受到文化帶來的精神之力。

截至2021年底,全國共有公共圖書館3217個、文化館3317個,廣播節目和電視節目綜合人口覆蓋率分別為99.5%和99.7%。所有的公共圖書館、文化館、文化站、美術館已經實行了免費開放,實現了“無障礙、零門檻”。

“詩與遠方”以文旅融合相遇。四川省西昌市長板橋村打造了彝族風情驛站,河北省保定市將太行山村風光與紅色文化融合……在大大小小的城鎮小村,一條文旅助推脫貧致富的路越走越通。

從福州的三坊七巷再到西安的“長安十二時辰”街區,基于地域文化特色的文旅地標成為新的城市名片;從大運河文化帶建設再到黃河文化旅游帶,串聯起文化遺產保護與文化產業發展的大廊道……文化通過旅游業態由資源轉化為效益,為地方經濟帶來全新增長點。

北京史家小學學生在開學典禮上演唱家國主題歌曲(陳君清/攝)

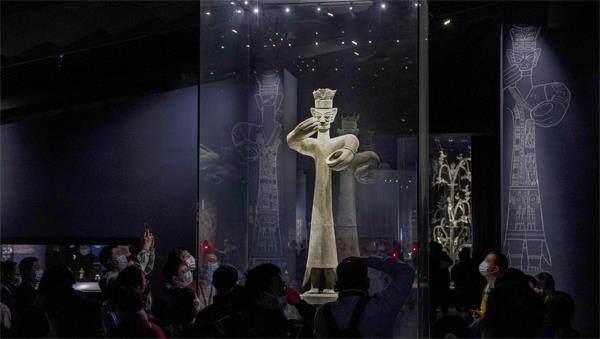

2021年10月29日,參觀者在三星堆博物館內觀看銅大立人像(劉潺/攝)

“如果沒有中華五千年文明,哪里有什么中國特色?”習近平總書記2021年3月福建考察時的話語,擲地有聲。

文化自信,建立在五千年文明傳承的基礎上。

2019年7月6日,良渚古城遺址列入世界遺產名錄。黨的十八大以來,“中華文明探源工程”取得重大進展,解答“何以中國”,良渚古城、三星堆遺址等重要遺址的考古發掘研究新成果向全世界公布,以實證訴說“上下五千年”。

2022年5月27日,中共中央政治局就深化中華文明探源工程進行第三十九次集體學習。習近平總書記在主持學習時強調,中華優秀傳統文化是中華文明的智慧結晶和精華所在,是中華民族的根和魂,是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的根基。

黨的十八大以來,以各地老城整體性保護為代表,一大批歷史“金名片”越擦越亮。“古人講:‘乘眾人之智,則無不任也;用眾人之力,則無不勝也。’北京將始終注重營造傳承中華文明的濃厚社會氛圍,廣泛宣傳中華文明探源工程等研究成果,教育引導群眾特別是青少年更好認識和認同中華文明,增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。”北京市文物局黨組書記、局長陳名杰說。

文化遺產承載著中華優秀傳統文化。在世界文化激蕩中,中華優秀傳統文化是中華民族站穩腳跟的根基,結合新的時代條件傳承和弘揚好,需要在守正創新之路上腳踏實地。

從“紫禁城里過大年”和“數字敦煌”,到虛擬現實技術和人工智能技術滲透博物館展覽;從《國家寶藏》《如果國寶會說話》《典籍里的中國》《中秋奇妙游》的熱播,到舞劇《唐宮夜宴》《只此青綠》重現唐宋之美……讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字活起來。

“非遺+扶貧”讓四川涼山的彝繡、銀飾技藝得到活態保護,電商平臺助力這些來自鄉村的非遺工藝品銷售到城市里。

不忘本來才能開辟未來,善于繼承才能更好創新。新科技、新傳播、新表達正在賦能文化遺產走入公眾視野,使得全社會對中華文化更加自信自豪,對文明傳承更有自覺實踐的動力。

2021年12月14日,習近平總書記在出席中國文聯第十一次全國代表大會、中國作協第十次全國代表大會時指出:“以文化人,更能凝結心靈;以藝通心,更易溝通世界。”

作家劉慈欣站在國際大獎舞臺上,中國網絡文學作品“出海”讓海外讀者也“追更”,《人世間》開拍不久即被迪士尼買下海外播映權……世界想要聽到中國故事,文藝創作者也需要講好中國故事。

黨的十九屆五中全會明確提出到2035年建成文化強國。著眼未來,張軍說:“我們相信,到本世紀中葉實現中華民族偉大復興之時,絕不僅僅意味著中國作為一個民族國家的全面崛起,亦是中華文明的再次偉大復興,中國將在經濟上、政治上、文化和道德上全方位地影響世界。”