舞臺藝術:流量來襲

李瀟 劉佳璇

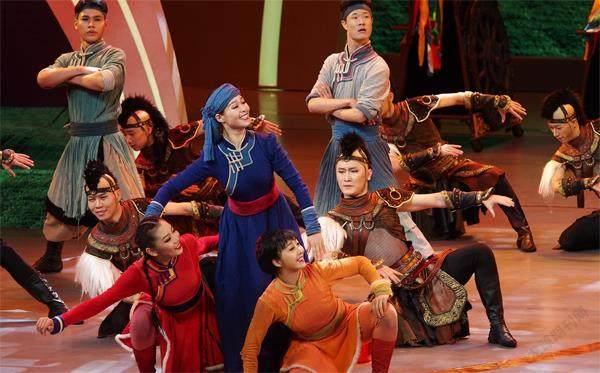

內蒙古藝術學院演員在第十二屆中國藝術節閉幕式上匯報演出獲得文華大獎的舞劇《草原英雄小姐妹》選段(任瓏/攝)

2022年5月,在中國藝術研究院主辦的紀念毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表80周年學術研討會上,發布了從1943年至2021年以來中國文藝史上產生的100部文藝作品。其中,舞劇《草原英雄小姐妹》《永不消逝的電波》,話劇《北京法源寺》《路遙》,舞蹈詩劇《只此青綠》,大型情景史詩《偉大征程》等上榜作品,成為近十年來我國舞臺藝術的優秀代表。

這些作品通過藝術上的創新探索,謳歌愛國情懷、優秀品格、善良人性、傳統美德,在潤物細無聲中積淀著中華民族寶貴的精神財富。

黨的十八大以來,有關部門出臺了一系列支持舞臺藝術傳承、繁榮發展社會主義文藝的政策措施,如《關于支持戲曲傳承發展的若干政策》《關于新形勢下加強戲曲教育工作的意見》《關于營造更好發展環境支持民營文藝表演團體改革發展的實施意見》《國家藝術基金“十四五”時期資助規劃》等,條條指向明確,件件扶持有力。

在黨中央的關懷下,文化演出行業在行業規模、市場反饋、作品質量等方面均有明顯提升,歷屆“文化獎”“梅花獎”“荷花獎”“白玉蘭戲劇獎”等文藝表演領域獎項中,佳作頻出。舞臺藝術作品,已成為傳播中國優秀傳統文化、描繪時代精神圖譜的重要載體。

近年來,在舞臺演出市場中,消費者里的“舞蹈粉”呈倍數增長,民族舞、古典舞成為當代年輕人“國風J潮”中重要的組成,現代舞、街舞等現當代舞蹈亦從小眾走向大眾。

“黨的十八大以來,黨對文化事業和文化產業雙措并舉的發展給我們指明了道路,我們也取得了良好的成績。”西安易俗社社長惠敏莉在接受《瞭望東方周刊》采訪時說。

惠敏莉已經在西安易俗社工作30多年,將戲劇領域的發展變化看在眼里:“十年來,中國傳統戲劇面臨的狀況大有好轉,這與大家的日子過好了密不可分。”

隨著中國經濟的不斷發展,社會面貌發生巨大改變,民眾生活質量普通提升,在精神文化方面有著更高的需求。

中國演出行業協會發布的歷年報告顯示,2012年中國演出市場總體經濟規模為355.9億元,2018年突破500億元。新冠疫情暴發后,演出受到部分影響,這一數據下降,但市場基礎仍在。2021年中國演出市場總體經濟規模相比2020年增長了27.76%。

值得關注的是,從《唐宮夜宴》到《只此青綠》,國風古韻類的歌舞類演出,已經成為近幾年演出市場的流量密碼。

在炫麗的舞臺上,戲劇、曲藝、舞蹈等各領域創作者從故土出發開啟尋根與創新之旅,展開推動傳統文化復興的一次次有益嘗試,為人民群眾享受演出提供了“饕餮盛宴”。

根據中國演出行業協會發布的《2021全國演出市場年度報告》,2021年,話劇、音樂劇、戲曲、舞劇、音樂會的平均票價分別為257元、228元、112元、248元、224元。

“一些頗有口碑的作品,盡管票價不低,可能還是搶不到票。”來自杭州的戲劇愛好者李女士告訴《瞭望東方周刊》。據公開報道,舞劇《只此青綠》出圈后,杭州站預售票7分鐘就售罄。

近年來,在舞臺演出市場中,消費者里的“舞蹈粉”呈倍數增長,民族舞、古典舞成為當代年輕人“國風潮”中重要的組成,現代舞、街舞等現當代舞蹈亦從小眾走向大眾。

此外,近年來在各地開展的“戲曲進校園”,也為年輕一代架起了文化上聯通過去與未來的橋梁,“昆曲熱”見證了傳統文化活化傳承的能量——深耕于傳統文脈的“水磨腔”在當代有了新的韻味和新的風范,因此聽見了動人的回響。在昆曲界更是出現了一批青年新銳。例如,“90后”張冉憑借園林版《牡丹亭》贏得了“最美杜麗娘”的美譽。

多位受訪者均表示,民眾對于文化演出的熱情,是一種文化自覺的體現。“更多人自覺買票看戲,大家形成了這種尊重藝術的方式,我們的精神文明在提升。”惠敏莉表示。

根據國家統計局數據,2012年以來,我國藝術表演相關場館數量、演出場次、觀眾人次均有大量增長:藝術表演場館機構數從2012年的1279個增加到2020年的2770個。

藝術表演團體演出場次呈現翻倍增長,2012年為135.02萬場次,2018年突破300萬場次。在藝術表演團體國內演出觀眾人次方面,2012年為8.3億,2019年為12.3億;2020年盡管疫情來襲,依然保持有8.9億。

在中華五千年文明的肥沃土壤上,藝術表演從業者充當著中華文化的詮釋者、傳承者的角色。

“易俗社一直踐行著中國精神和中國筋骨的表達。我們用戲曲藝術這種文化軟實力來謳歌時代、謳歌英雄,把陜西獨特的文化資源展示給世人。”惠敏莉說。

西安易俗社成立于1912年,與莫斯科大劇院、英國皇家劇院并稱為世界藝壇三大古老劇社,堪稱“中華戲曲第一劇社”,至今仍保存著完整的史料。

“在成立易俗社時,先賢們在風雨飄搖的年代思考如何救國救民,那就是用文化來溫潤人心、讓民眾受到教育。他們不在這領工資,而是擔起這種責任。”惠敏莉不到18歲入社,講起這段歷史,很是激動,“易俗社的魂魄一直牽引著我”。

大型秦腔文獻劇《易俗社》就以“護社”“拜師”“創排”“追隨”“登臺”“堅守”“圓夢”七場戲來表達易俗社百年的真實歷史,是秦腔界第一部用“虛構融合”的人物進行表達的大戲。

長期以來,易俗社以“移風易俗、啟迪民智、輔助教育、推陳出新”為辦社宗旨。惠敏莉帶領著易俗社整理、挖掘優秀的古典劇目,先后復排、創排了《三滴血》《雙錦衣》《柳河灣的新娘》等優秀作品。

“今天的我比小時候的我更加熱愛傳統文化,這可能是—種打開了視野之后的自信。我們把這份熱愛、這種文化自信融入到自己的作品中去。”編導韓真說。

近年來,西安易俗社走進中央黨校、清華大學、北京大學等高校演出和舉辦學術講座,傳播秦腔藝術。自“雙減”政策出臺后,“易俗社已走進11家中小學進行藝術培訓,讓孩子們感受秦腔藝術的魅力”。2021年,易俗社文化街區誕生,民眾可在此參觀易俗社博物館、秦腔博物館,觀看露天舞臺,購買文創產品。“我們還與上海電影集團合作拍攝了首部秦腔3D電影《三滴血》。”惠敏莉表示。

“讓傳統文化成為文藝創新的重要源泉,首先必須對傳統文化足夠熱愛。”《只此青綠》聯合編導韓真告訴《瞭望東方周刊》。

“今天的我比小時候的我更加熱愛傳統文化,這可能是一種打開了視野之后的自信。我們把這份熱愛、這種文化自信融入到自己的作品中去。”韓真說。

素有“中國舞壇雙子星”之稱的舞劇編導周莉亞、韓真,一起創作過《粉墨春秋》《沙灣往事》《永不消逝的電波》《只此青綠》等優秀舞劇。

周莉亞表示,對于紅色文化的傳播,新一代編導要擔負起責任。在《永不消逝的電波》舞劇中,她們嘗試“多空間、倒序等方式,在舞臺上呈現四對不同時期的主人公,用革命的浪漫去表達最樸素的來自人民的情感”。

從文學和其他藝術門類中汲取營養,近年來,西安話劇院也生產了一批具有現實主義精神的作品,如描繪人民作家柳青深入生活、扎根人民進行創作的話劇《柳青》;展現作家路遙面對坎坷人生堅忍不拔、奮斗不止的話劇《路遙》;講述“用生命拯救生命”的平凡英雄陳紹洋故事的話劇《麻醉師》;講述城市時代變遷,刻畫長安五行八作百姓故事的話劇《長安第二碗》;聚焦秦嶺深處軍工人,托舉中國夢、強軍夢的話劇《紅箭紅箭》。

“文化自信就是需要一大批優秀的作品來彰顯和傳承中華文化。我們要去展現中華民族獨有的東西,通過這些作品講好中國故事、講好陜西故事。”西安化劇院前院長、現任藝術總監翟衛國告訴《瞭望東方周刊》。

“當我們回望自己的文化土壤時,會有一種更加強烈的認同感。”韓真認為。在《只此青綠》中,她們“嘗試大寫意,淡化敘事,以情感邏輯推進,著力傳統美學,用舞蹈語言表現詩的寫意、畫的留白,最終達到作品與觀眾之間的精神共鳴”。

近十年來,文藝演出行業在藝術創作上進行了許多創新性探索。

大型情景史詩《偉大征程》呈現了中國“大舞美”的新高峰。舞劇《草原英雄小姐妹》讓當代孩子們的心理空間與英雄小姐妹的心理空間雙線推進,激活了老故事,實現了現實題材舞劇創作的重大突破。

話劇《北京法源寺》舍棄了完整的線性敘事模式,采用思辨式的戲劇結構和散點透視的多維場面,全方位、多角度地處理了歷史事件,用精彩的語言把歷史線索進行了梳理和敘述。

“我們一直把社會效益放在第一位。國有院團的職責和擔當就是創作更多主旋律、正能量、高質量的藝術精品。”翟衛國表示,“一是主題思想明確、富有意義;二是有很強的藝術性;三是受到觀眾歡迎。我們認為這樣的戲就是藝術精品。”

“去上海參加藝術節時,我們擔心上海人民是否愿意看《路遙》這種樸實得有點‘土’的戲,結果我們收到了雷鳴般的掌聲。”翟衛國說。

在創作時,主創團隊走進路遙的故鄉,與路遙的舊友、同事、同村村民等人交談,觀察、體悟,采集大量素材。翟衛國認為:“藝術來源于生活,也還原生活。我們要塑造真實的有血有肉的舞臺,這樣觀眾才會覺得人物親切可信,才能引起共鳴。”

藝術表達與舞臺美術的結合讓感染力更強。在《路遙》中,纖夫逆流而上爬坡的情景多次出現在主人公命運的艱難時刻,以展現他無畏困難、永不屈服的精神,“觀眾完全看明白了”。

話劇《麻醉師》的舞美也極富創新意識,調動聲、光、電等科技手段,借鑒中國水墨畫大寫意手法,展現舞臺中央圓形的手術室,劇尾呈現出巨大的時空隧道等。

在《只此青綠》巡演過程中,韓真和周莉亞收到不少外國觀眾的積極反饋。“中國傳統文化是非常有魅力的,站在中華文化的角度來創作中國的作品,探索中國審美的方向,未來一定會為世界所接受。”韓真表示。

2021年2月20日,鄭州歌舞劇院的演員在錄制河南博物院元宵奇妙夜節目(李安/攝)

河南博物院主展館內展出的展品(李安/攝)

文藝精品往往在良好的創作生態之中才能生長出來。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央推出《關于深化國有文藝院團改革的實施意見》等系列改革舉措,不斷推進國有文藝院團改革,激發創新創造活力,繁榮發展社會主義文藝。

2012年,全國已有1852家國有文藝院團完成體制改革任務,形成以企業為主體、事業為補充,面向市場、面向群眾的新型演藝體制格局。

文化和旅游部黨組書記、部長胡和平指出,演出是舞臺藝術的核心環節,也是檢驗國有文藝院團改革成效的關鍵指標。

在2021年度上海市級國有文藝院團“一團一策”考核中,18家院團完成演出6865場,同比增長81.4%,演出收入3.28億元,同比增長75.4%,比疫情前的2019年增長8.25%。

“劇目好了、演出多了,經濟效益以及各方面的支持合作也會更好,這樣就進入了良性循環。多的時候,我們有四到五臺戲同時在全國巡演,這對于地方戲劇院團來說非常少見。”翟衛國表示,近幾年西安話劇院已經逐漸從改革陣痛中走出,發展勢頭良好。

疫情暴發后,文藝演出行業面臨著不少挑戰,如部分演出未能如期進行、民眾娛樂習慣線上化。為應對危機,“云鑒賞”“云演出”等新業態快速發展。《2021全國演出市場年度報告》認為,未來新空間、沉浸式等新業態熱度將持續上升,IP運營、跨界聯合會受到更多關注。

目前,線上演出系列已覆蓋歌劇、音樂劇、話劇、芭蕾舞、戲曲等多個藝術門類。戲劇的線上業態為院團、戲劇工作者與觀眾搭建了橋梁,彌補了觀眾在疫情期間無法進入劇場看戲的缺失。

“每一場演出都凝聚了創作團隊的心血,且在現場觀看時,觀眾對于文化的感知更直觀、更深刻。”惠敏莉建議適度網播,“應該從娃娃抓起,讓孩子們從小接受傳統文藝的熏陶。此外,極其有代表性的文化品牌應保護起來。”

展望未來,多數受訪者表示,隨著文化強國建設的持續推進、舞臺藝術的繁榮精進、大眾文化消費習慣的養成,舞臺演出市場會有更大的飛躍。