喀斯特地區相對水資源承載力時空差異研究

李洋 曾紅春

摘 要:采用相對水資源承載力的研究方法,分別以全國和廣西區為參照區域,對廣西區及其14個市2004-2017年間相對水資源的人口、農業和經濟承載力的時空差異進行了研究。結果表明:(1)相對于全國而言,不論水資源總量還是利用量,廣西水資源可承載的人口、農業和GDP均始終高于實際的人口、農業和GDP,一直處于富余狀態;(2)相對全區而言,各市水資源承載力差異明顯,高承載區主要集中于桂北,中等承載區主要集中于桂西,低承載區主要集中于桂中和桂東南。研究結果為廣西區水土資源的合理配置及高效利用提供了科學依據。

關鍵詞:水資源;相對資源承載力;時空變異;廣西區

中圖分類號 TV213.4 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2022)11-0137-06

Spatio-temporal Variability Analysis of Relative Carrying Capacity of Water Resources in Guangxi

LI Yang? ?ZENG Hongchun

(Baise University, Baise 533000, China)

Abstract: Taking China and Guangxi autonomous region as reference zones,the relative population carrying capacity of water resources(RPCCWR), relative agricultural carrying capacity of water resources(RACCWR)and relative economic carrying capacity of water resources(RECCWR)were calculated for the whole Guangxi Autonomous Region and its each region from 2004 to 2017, respectively by using the method of the relative carrying capacity of water resources(RCCWR). The results showed that: (1)take the whole nation, the RPCCWR, RACCWR and RECCWR were always in surplus from 2004 to 2017 whether gross amount of water resources or utilization amount of water resource; (2)take the Guangxi Autonomous Region as the reference zone,the discrepancy of carrying capacity of water resources(CCWR)between different city was pronounced,and high CCWR wasin the north of Guangxi autonomous region, middle in the west, low in the middle,south and east. This study provides a scientific reference for rational allocation and high efficient use of water and land.

Key words: Water resources; Relative carrying capacity of resources; Spatio-temporal changes; Guangxi Autonomous Region

1 研究背景

中國巖溶地區水資源豐富,由于碳酸巖溶蝕作用強烈發育,形成了以地表地下雙層的獨特水文地貌結構及功能效益。隨著地表石漠化,雨水很快向地下漏失,大大增加了巖溶區的水資源的開發利用難度[1]。同時,隨著巖溶區人口持續增長和經濟快速發展,對水資源的需求量不斷增加,加之過度開發,導致水資源浪費嚴重等問題日益嚴峻。此外,巖溶區生態環境非常脆弱,水土流失嚴重,缺水問題已成為制約喀斯特地區植樹造林和農業經濟發展的關鍵因素[2]。因此,對典型的巖溶區相對水資源的時空變化進行研究,促進脆弱巖溶區的人口-農業-經濟的協調持續發展具有重要的理論和現實意義。國外于20世紀70年代初就提出了“資源承載力”的概念[3],主要集中在對土地資源承載力的研究,而對水資源承載力的研究則相對較少,主要研究水資源在灌溉農業中,把農業水資源承載力作為區域發展潛力的標準之一[4-5]。我國新疆水資源軟科學課題組于1989年針對西北干旱區的水資源開展了研究。隨后,施雅風[6]、許有鵬[7]、朱一中[8]、夏軍[9]等一大批學者先后對我國水資源承載力進行了深入研究,主要集中在西北干旱區,而關于喀斯特地區的研究則相對較少。

常用的水資源承載力的研究方法有主成分分析法[10]、模糊綜合評判法[11]、系統動力學方法[12]、常規趨勢法[5]、多目標決策分析法[13]、人工神經網絡[14]、投影尋蹤法[15]等。這些方法各有其特點,在分析的過程中都存在一定的局限性,模擬精度難以控制[16]。為此,2000年黃寧生等[17]提出了相對資源承載力的概念。即相對資源承載力是以選擇一個或數個參照區作為對比標準,根據參照區的人均資源擁有量和消費量,計算研究區域相對于參照區域的各類資源的相對承載力[18]。該方法已經被廣泛應用于區域水資源承載力評價中。曾紅春[19]等采用相對水資源的方法對湖南省水資源承載力進行了研究;周亮廣[1]和楊奇勇[20]等采用相對水資源承載力的方法對貴州喀斯特地區水資源承載力進行了研究。

廣西是典型的巖溶區,水資源總量豐富,不存在資源型缺水問題,但是不同地區之間的水資源狀況差別較大。區域性和季節性缺水等水資源問題,在一定程度上限制了區域經濟發展[21]。為此,本研究采用相對水資源承載力的方法,選取2個指標(水資源總量和其利用量),以全國與廣西區為參照區,分析了廣西區及其14個市的人口、農業和經濟相對水資源所承載力的動態變化、時空差異及綜合承載力,以期為廣西區的水土資源的高效利用和合理開發提供科學依據。

2 研究區域概況

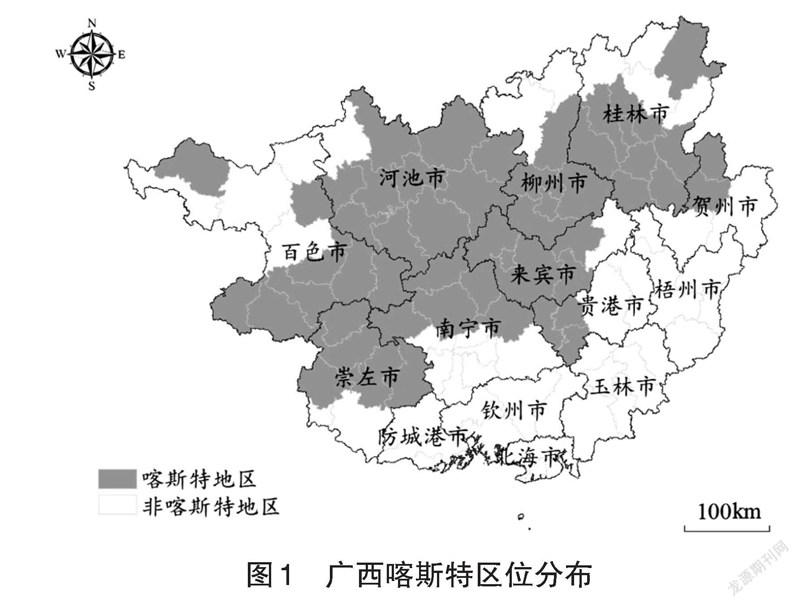

廣西區位于我國南部沿海地區(104°~112°E,北緯20°~26°N),轄14個地級市。廣西是典型的巖溶區,因此本文選取以裸露的屬于正地形的巖溶區占全縣土地面積的30%以上的區域為巖溶區[22],其中巖溶土地面積達835萬hm2,主要分布在桂西、桂北和桂中(圖1)。屬于亞熱帶季風區,年平均氣溫在17.5~23.5℃,年平均降水量在841.2~3387.5mm,是我國水資源總量最為豐富的地區之一。廣西水資源總量豐富,但季節分布極為不均,主要集中在5—9月,易旱易澇,加上地表巖溶發育以及水資源利用工程和調配能力不足,汛期大量洪水無法調控和有效利用,所以局部地區干旱缺水日益嚴重[21]。地勢為西北高、東南低,呈西北向東南傾斜狀,形成了以紅水河—西江為主干流的橫貫中部以及兩側支流的樹枝狀水系。境內河流眾多,分屬4大流域和6個水系,河流總長度約4.45萬km,河網密度0.188km/km2。根據《2018年統計年鑒》,2017年廣西的工業用水量占總用水量的比例僅為16.14%,農業用水量達68.69%,表明廣西在農業方面的水資源總量需求大,但農業發展緩慢,未來仍需提高農業水資源的利用率。

3 研究方法及數據來源

3.1 相對水資源承載力 分別以全國和廣西區為參照區,參考前人研究,廣西區人口、農業和經濟相對水資源承載力的計算公式如下[19]:

[Cr=I·Qw1] (1)

[I=Q0/Qw0] (2)

式中:Cr為研究區相對水資源承載力;I為水資源承載指數;Qw1為研究區的水資源量;Qw0為參照區的水資源利用量和水資源總量;Q0為參照區的人口數、農業播種面積和GDP。

通過人口、農業和GDP的相對水資源承載力(Cr)與其實際量(P)進行對比,得出研究區相對于參照區的水資源承載狀態,分為3種類型:(1)P-Cr>0,為超載狀態;(2)P-Cr=0,為臨界狀態;(3)P-Cr<0,為富余狀態。

3.2 數據來源及處理 本研究采用的數據來源于2003—2018年的《中國水資源公報》《廣西水資源公報》《中國統計年鑒》《廣西統計年鑒》。利用Excel軟件對相對水資源承載力進行核算,采用Origin 8.1和ArcGIS10.0繪制折線圖和空間分布圖。

4 結果與分析

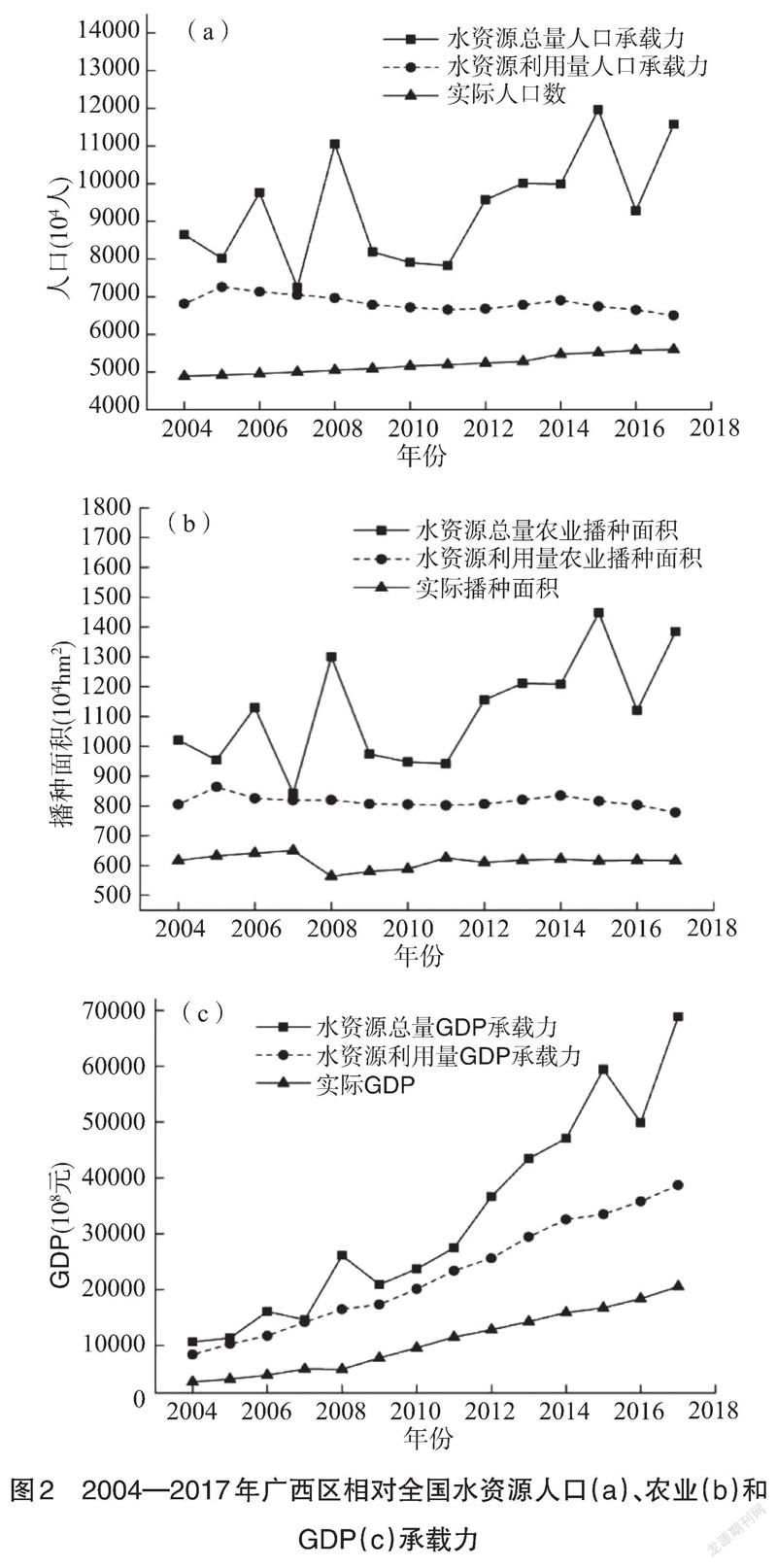

4.1 水資源承載力動態變化 以全國為參照區,分別將 2004—2017年全國和廣西的水資源利用量、水資源總量、GDP、人口數、農業播種面積的相關數據分別代入公式(1)和(2),得出2004—2017年廣西區水資源承載力動態變化圖(見圖2)。從圖2可以看出,近14年廣西水資源的人口、農業和GDP承載力動態變化明顯。水資源總量的人口和農業承載力呈現波動性的同步略有增長趨勢,而GDP呈“J”字型增長態勢,說明廣西人口和農業水資源承載潛力有限,而經濟仍具有相對較大的發展潛力。水資源利用的人口和農業承載力變化趨勢相同且略有下降,而GDP呈線性增長趨勢,表明廣西人口和農業的水資源利用率一直較低,而GDP的水資源利用率不斷增加。實際人口數和農業播種面積處于相對平穩狀態,而GDP呈線性增長,說明近年來廣西經濟得到了一定程度的發展,農業發展仍然滯后。

廣西區實際人口數呈現逐年增長的趨勢(圖2a),其中2007年人口達到最高,為5599.65×104人,2004年處于最低,僅4889×104人;從利用量相對水資源的人口承載力曲線來看,總體較穩定,略有下降的趨勢,其中承載力最高在2017年,為7262.29×104人,最低在2005年,為6503.91×104人;從相對水資源總量人口承載力來看,變化曲線呈現波動性增長趨勢,其中,以2007年的人口承載力最低,為7251.75×104人,2015年的水資源總量人口承載力最高,達11970.27×104人。廣西區實際播種面積總體呈平穩態勢(圖2b),2004—2007年平穩增長,2008年出現相對較大的下降,此后又平穩增長,最高(2007年)達649.76×104hm2,最低在2008年,為563.67×104hm2。水資源利用量的農業承載力也呈平穩態勢,且略有減少,最高在2005年,為863.59×104hm2,最低在2017年,為778.23×104hm2。水資源總量的農業承載力呈波動性增長趨勢,其中以2007年的農業承載力最低,為842.37×104hm2,2015年的水資源總量農業承載力最高,達1447.96×104hm2。廣西區實際GDP、利用量GDP承載力和總量GDP承載力均處于持續增長趨勢(圖2c),實際GDP增長17079.57×108 元,利用量GDP承載力增加30318.74×108元,總量GDP承載力增加58218.13×108元。

4.2 水資源承載力狀態 從圖2a可知,實際人口一直位于水資源利用量人口承載力和水資源總量承載力人口數之下,表明不論是水資源總量還是利用量,人口承載力均處在富余狀態,且水資源開發利用的潛力較大。實際播種面積一直位于水資源利用量農業播種面積承載力和水資源總量農業播種面積承載力之下(圖2b),意味著農業的利用量承載力和總量承載力均處于富余狀態,因此廣西區的農業發展緩慢,具有較大的開發利用潛力。實際GDP始終位于水資源利用量GDP承載力和總量GDP承載力兩者之下(圖2c),表明近年來廣西經濟得到了一定程度的發展,但相對于全國而言,仍然處于較低發展水平,具有較大的開發潛力。廣西區2017年的實際GDP接近2004年的6倍,說明廣西區近10多年來的經濟得以較快發展。從利用量水資源GDP承載力變化曲線來看,所能承載的GDP高于實際GDP,從8380.66×108 元(2004年)增加到38699.39×108元(2017年),富余量逐年增加,說明廣西水資源利用效率不斷增加,但相對于全國而言廣西區發展水平較低且滯后。從水資源總量GDP承載力來看,由2004年的10631.28×108 元增長到2017年的68849.41×108 元,可承載的GDP接近實際GDP的7倍,處于相當于富余狀態,說明相對于全國而言廣西區水資源開發利用程度低,在今后的經濟發展中水資源開發潛力較大。

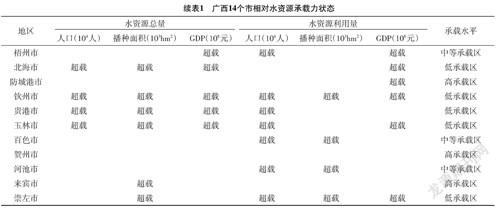

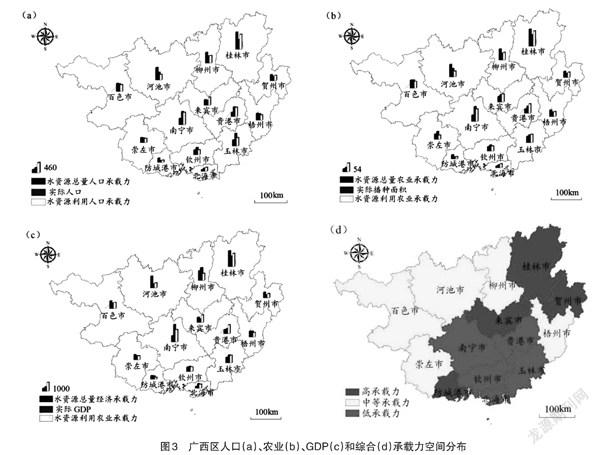

4.3 水資源承載力空間變異 以廣西區為參照區域,對各地級市水資源承載力空間差異進行研究。將2004—2017年各市人口數、農業播種面積、水資源總量、水資源利用量、GDP帶入上述公式(1)和(2),計算可得出廣西區14個市平均水資源總量和利用量人口承載力、農業承載力和GDP承載力,與其實際的進行對比分析,將廣西各市的水資源承載力的評價結果劃分為高承載區、中等承載區和低承載區(見表1),利用ArcGIS10.0繪制廣西區人口、農業、GDP和綜合承載力空間分布圖(圖3d),直觀地體現了廣西水資源承載力的空間變異特征。高承載區主要分布于廣西東部及東北部的喀斯特峰林谷地,中等承載力主要分布于廣西西北部的喀斯特峰叢洼地,低承載力主要分布于廣西中部及東南部的非喀斯特地區平原。

通過對廣西區2004—2017年各市相對水資源人口承載力(圖3a)分析,結果表明,各市的人口差異比較明顯,南寧人口最多,達702.44×104人;防城港人口數量最少,僅為88.18×104人。南寧、玉林以及貴港等中南部地區水資源總量和利用量的人口承載力超載強度較大,其原因可能是這些地區屬于廣西區中部、東南部等發達地區,人口稠密,用水量逐年上升,水資源開發利用程度較高,水資源開發潛力十分有限,未來這些地區必須嚴格控制人口規模,降低人口導致的水資源壓力。桂林、河池以及柳州等西南、西北地區水資源總量人口承載力富余量較大,而水資源利用量人口承載力富余量不高,有些甚至超載(如河池),表明這些地區水資源總量較豐富,且水資源難以利用,具有較大的開發潛力。

圖3b為廣西區各市水資源相對農業承載力空間分布圖。各市農業分布差異明顯,南寧播種面積最大,為90.22×104hm2,防城港播種面積最小,僅為11.77×104hm2。南寧、崇左、欽州等地區相對水資源總量和利用量農業承載力超載強度較大,由于這些地區位于中南部地區地勢較為平坦,農業發展條件好,農業發達,經濟水平較高,水資源開發利用程度較高,但仍然難以承受農業不斷持續發展的需水要求。未來應適當調整產業結構,發展節水農業,同時注重北部灣地區的農業產業轉移,發展一些低耗水行業。河池、百色等西北地區水資源利用量農業承載力嚴重超載,可能是因為這些地區為峰叢洼地,水資源總量相對較豐富,但喀斯特石漠化分布廣泛,石頭多,耕地少且土層薄,土壤貧瘠,降水很快轉入地下河管道排走,加之交通不便,水資源開發利用難度大,農業發展速度較慢,所以今后的重點是因地制宜修建水利工程設施,增加水資源可利用量,重點發展旅游業和地方特色農業,但同時必須注重喀斯特生態環境保護。桂林、柳州以及賀州等東南部地區的水資源總量和利用量農業承載力富余較大,由于這些地區為丘陵平原地區,土層相對較厚,水資源總量豐富,且開發程度較高,桂林旅游業發達而柳州工業發達,未來農業具有較大的開發潛力。

圖3c為廣西區2004—2017年各市水資源相對經濟承載力分布圖。廣西區實際GDP平原河谷地區較高,南寧最高,其他山區GDP比較低。南寧市和玉林等地區水資源總量和利用量GDP超載強度較大,這是因為這些地區經濟發達,實際GDP已經超過了當地水資源承載力,水資源承載潛力低,未來應注重產業轉移,發展一些中低耗水行業,否則可能會成為制約社會經濟發展的重要瓶頸。河池和百色等地區水資源總量GDP承載力富余較大,這是廣西的貧困地區,降水豐富,但開發利用程度低,加之交通不便,水資源相對于其GDP仍有很大的發展空間。桂林、賀州等地區水資源總量和利用量GDP承載力均富余較大,由于這些地區位于南部丘陵平原地區,水資源總量豐富,且開發利用程度較高,未來應充分發揮水資源支撐力較高的優勢,在重點發展旅游業的同時,適當擴大一些高耗水行業,但同時必須注重生態環境保護。

5 討論

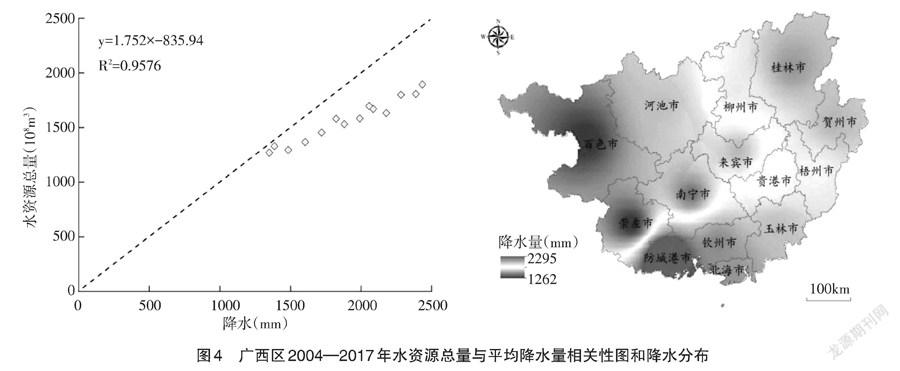

廣西區年平均降水量的區域分布與水資源總量的區域分布密切相關(圖4a),這就是降雨量比較豐富的地區水資源總量大的重要原因。如2007年和2011年降水少,其水資源總量也較少,因此相應的人口和農業水資源承載力也處于較低的水平(圖2a,b)。受亞熱帶季風的影響,廣西區降水量年際變化量很大,年平均降水量在1268.8~1894mm,最大年份降水量是最小年降水量的1.42倍。因此,水資源總量差異也非常明顯,最大年份水資源總量是最小年份降水量約2倍,表明不同年份降水的明顯差異性會導致其相應的水資源承載力存在明顯的差異性。

廣西區年平均降雨量存在明顯的區域差異(圖4b),具有從東南到西北減少的趨勢,其中降雨低值區主要集中在桂西、桂中的巖溶石山區。究其原因是北回歸線貫穿石山區,終年受大陸干燥的東北信風控制,且遠離沿海。與桂西、桂中的巖溶區相比,桂北巖溶區的降雨量較為豐富,為降雨高值區,這是由于巖溶區降雨量均受海洋季風影響,但各地區的地形不同,也會導致降雨量存在明顯差異,所以桂北巖溶區的水資源高承載區。由于桂東南距離海洋近,地勢相對平坦,受海陸季風影響,降雨量最大,卻成了水資源的低承載區。究其原因是因為該地區北部灣經濟發展帶,經濟發展迅速,人口密度大,農業發達,水資源已經難以承受不斷增長的需水要求。

6 結論

本研究采用相對承載對廣西區的相對承載力的時空變異進行研究,以全國為參照區,得出廣西區14年間水資源人口、農業和GDP相對水資源承載力的變化趨勢;以廣西區為參照區,對廣西區各市的相對水資源承載力進行了承載狀態以及水資源承載力綜合評價。主要得出以下結論:

(1)以全國為參照區,從水資源利用量和總量承載力來看,廣西區水資源承載的人口、GDP以及農業均始終處于富余狀態。

(2)廣西水資源承載力區域差異明顯,高承載區主要集中在桂北的巖溶峰林平原地區,中等承載力主要分布于桂西的巖溶峰叢洼地地區,低承載力主要分布于桂中及桂東南丘陵區。從水資源利用量承載力來說,三重超載的城市包括南寧、欽州和崇左;人口和農業雙重超載,GDP富余的城市有百色和河池;人口和GDP雙重超載,農業富余的城市有玉林和梧州;人口、農業雙重富余,GDP超載的城市包括柳州、防城港和北海;農業和GDP雙重富余,人口超載的是貴港;三重富余的城市有桂林、賀州和來賓。

(3)從水資源承載潛力看,人口、農業雙重富余,GDP超載的城市是柳州和梧州;人口和GDP雙重富余,農業超載的城市是來賓和崇左,人口、農業和GDP處于三重富余狀態的城市有桂林、河池、賀州、百色和防城港;處于三重超載的城市有南寧、欽州、北海、玉林和貴港。

參考文獻

[1]周亮廣,梁虹.喀斯特地區相對水資源承載力研究——以貴州省為例[J].資源科學,2006,28(2):22-27.

[2]蔣忠誠,羅為群,童立強,等.21世紀西南巖溶石漠化演變特點及影響因素[J].中國巖溶,2016(5):461-468.

[3]張林波,李文華,劉孝富,等.承載力理論的起源、發展與展望[J].生態學報,2009,29(2):878-888.

[4]Harris J M.Carrying capacity in agriculture:Globe and regional issue[J].Ecological Economics,1999,129(3):443-461.

[5]HADDADIN M J. Water issues in Hashemite jordon[J].Arab Studies Quarterly,2000,22(2):63-77.

[6]施雅鳳,曲耀光.烏魯木齊河流域水資源承載力及其合理利用[M].北京:科學出版社,1992.

[7]許有鵬.干旱區水資源承載能力綜合評價研究[J].自然資源學報,1993,8(3):229-237.

[8]朱一中,夏軍.關于水資源承載力理論與方法的研究[J].地理科學進展,2002,21(2):180-188.

[9]夏軍,張永勇,王中根,等.城市化地區水資源承載力研究[J].水利學報,2006,37(12):1482-1488.

[10]李燕,張興奇.基于主成分分析的長江經濟帶水資源承載力評價[J].水土保持通報,2017,37(4):172-178.

[11]段新光,欒芳芳.基于模糊綜合評判的新疆水資源承載力評價[J].中國人口資源與環境,2014,24(3):119-122.

[12]朱玲燕.基于系統動力學的典型喀斯特地區水資源承載力評價研究[D].重慶:重慶師范大學,2016.

[13]徐中民,程國棟.運用多目標決策分析技術研究黑河流域中游水資源承載力[J].蘭州大學學報(自然科學版),2000,36(2):121-132.

[14]鄭長統,梁虹.基于人工神經網絡的喀斯特地區水資源承載力綜合評價——以貴州省為例[J].中國巖溶,2010,29(2):170-175.

[15]姜秋香,付強,王子龍.三江平原水資源承載力評價及區域差異[J].農業工程學報,2011,27(9):184-190.

[16]周楊慧,朱紅梅,李蘭,等.湖南省相對資源承載力與可持續發展[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2008(5):65-68.

[17]黃寧生,匡耀求.廣東相對資源承載力與可持續發展問題[J].經濟地理,2000(2):52-56.

[18]張奎.北京市2003—2012年相對資源承載力分析[J].全國商情:理論研究,2013(40):4-6.

[19]曾紅春,楊奇勇,李文軍,等.湖南省相對水資源承載力時空變化分析[J].水資源與水工程學報,2018,29(3):69-74,79.

[20]Yang Q,Zhang F,Jiang Z,et al. Assessment of water resource carrying capacity in karst area of Southwest China[J].Environmental Earth Sciences,2016,75(1):1-8.

[21]鄧曉軍,楊琳,吳春玲,等.廣西水資源與社會經濟發展協調度評價[J].中國農村水利水電,2013(3):14-17.

[22]莫鼎新,秦長文,黃毅.廣西石山地區自然條件和社會概況[J].廣西科學院學報,1989(S1):1-44.

基金項目:廣西高校中青年教師科研基礎能力提升項目(2020KY19018);百色學院校級自然科研項目(2019KN09)。

作者簡介:李洋(1990—),女,河南西平人,碩士,助教,研究方向:土壤地理學。? 收稿日期:2022-01-27