基于合成分析的延吉市季節凍土對氣候變化響應

王昊 李春景 趙晶

摘 要:利用1965—2018年延吉站的氣溫、降水、地表溫度、凍土凍結日數等數據,采用合成分析,結合Mann-Kendall檢驗、回歸分析等數據統計方法,研究了吉林省延吉市54年來的負積溫以及凍土凍結日數年際變化特征、對負積溫與凍土凍結日數之間的關系進行了量化,并對突變后負積溫降低但凍結日數依舊減少的原因進行了研究。Mann-Kendall檢驗表明突變發生于1992年,因此將整個時間序列劃分為1965—1992和1993—2018兩部分進行了合成分析,結果表明:突變發生前年負積溫增溫速率快,但凍土凍結日數減少速率慢;突變發生后年負積溫增溫速率慢,但凍土凍結日數減少速率快。冬季降水會呈現出保溫作用,從而減少凍結日數。結果可以為農業生產制度及技術的改進提供科學的數據支撐。

關鍵詞:延吉市;凍土;負積溫;冬季降水量;合成分析

中圖分類號 P642 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2022)11-0166-04

Response of Seasonal Permafrost to Negative Accumulated Temperature in Yanji City based on Synthetic Analysis

WANG Hao1? ?LI Chunjing1? ?ZHAO Jing2

(1School of Geography and Marine Science, Yanbian University, Yanji 133002, China; 2Yanbian Korean Autonomous Prefecture Meteorological Bureau, Yanji 133002, China)

Abstract: Based on the data of air temperature, precipitation, surface temperature and days of frozen soil at Yanji Station from 1965 to 2018, combined with statistical methods such as Mann-Kendall test and regression analysis, synthetic analysis was adopted.This paper studies the interannual variation characteristics of negative accumulated temperature and frozen days of frozen soil in Yanji City, Jilin Province in the past 54 years, quantifies the relationship between negative accumulated temperature and frozen days of frozen soil, and studies the reasons why the negative accumulated temperature decreases but the frozen days still decrease after the mutation.The Mann-Kendall test showed that the mutation occurred in 1992, so the whole time series was divided into two parts: 1965—1992 and 1993—2018. The results showed that the rate of increase of negative accumulated temperature in the year before the mutation occurred was fast, but the rate of decrease of frozen days was slow.After the mutation occurred, the annual negative accumulated temperature increased slowly, but the freezing days of frozen soil decreased rapidly.Precipitation in winter tends to have an insulating effect, thereby reducing the number of freezing days.The results can provide scientific data support for the improvement of agricultural production system and technology.

Key words: Yanji City; Permafrost; The negative accumulated temperature; Synthetic analysis

凍土一般指在0℃以下,并含有冰的各種土壤和巖石,是冰凍圈的重要組成部分,對全球變暖敏感且對工程穩定性影響顯著[1-2]。目前相關的研究主要集中于氣溫對凍土的影響,且主要是平均氣溫與凍土的關系研究,研究的區域主要是我國青藏高原地區。但我國高緯度及高海拔地區均凍土廣布,凍土總面積居世界第3位[3],除青藏高原外,我國北方地區,尤其是東北地區也是凍土廣布的區域。而東北地區的自然地理環境與青藏高原地區相差甚遠,因此氣候要素與凍土之間量化的關系也存在較大差異。凍土凍結與消融會導致已有的基礎設施,如公路、鐵路等交通線變形,季節性凍土的消融還會導致建筑的地基不穩固,造成安全風險同時也增大了施工難度,如青藏鐵路建設時期遇到的諸多困難。且土壤的凍融作用會影響中高緯度以及山區土壤團粒結構以及土壤有效養分的積累[4]。東北地區作為我國的老工業基地,人口較青藏高原稠密,經濟活動也更加頻繁。因此,從短時間尺度來看,在工農業生產和交通線維護方面,凍土消融對東北地區的影響大于對青藏高原地區的影響,而對該區域的凍土研究目前較少,因此對東北地區的凍土研究任務較為緊迫。延吉市位于我國東北地區,地溫冷害以及凍融作用導致的土壤養分變化易造成該地區農作物減產等危害,因此揭示該地區的凍土與氣候變化關系可以為該地區生產生活提供一定的依據[5]。

1 材料與方法

1.1 研究區概況 延吉市位于42°50′N至43°23′N;129°01′E至129°48′E之間,吉林省東部,長白山西北側[6]。境內三面環山,平均海拔約150m,西側為布爾哈通河的山間沖積平原,地勢東北高西南低,整體位于山間盆地,屬中溫帶大陸性季風氣候,受日本海影響,多陰寡照[7],多年平均降水量為602.5mm,降水主要集中于6—9月。區域內植被包括落葉闊葉林、針闊葉混交林、草甸等[8]。土壤主要以暗棕壤為主。

1.2 數據來源 采用了來自延邊朝鮮族自治州延吉氣象站1965—2018年共54a的觀測資料。數據包括:逐日氣溫、逐日地表溫度、逐月降水量和逐年季節凍土凍結日數數據。數據均由延邊朝鮮族自治州氣象局提供。

2 結果與分析

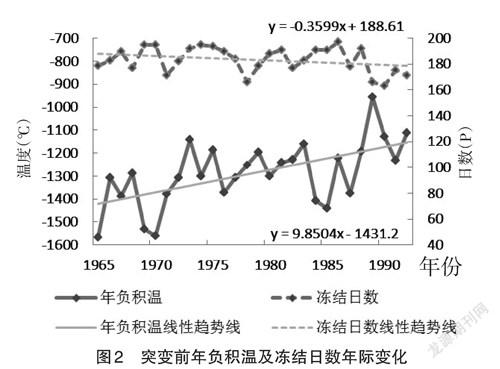

2.1 突變發生時間 突變是發生在氣候變化中的普遍且重要的現象,進行突變分析對分析氣候變化情況具有重要的作用[9]。確定突變時間的方法包括累積距平、Mann-Kenddall檢驗和滑動t檢驗等多種方法[10]。其中Mann-Kenddall檢驗方法屬于非參數方法,它有不需要樣本遵從一定的分布,結果也不受少數異常值干擾的優點[11]。同時也是目前在氣候突變分析中應用較多的一種檢驗方法[12]。因此采用了Mann-Kendall法對凍土凍結日數進行突變檢測(圖1)。

突變分析結果表明,正序列與反序列曲線只出現了1個交點,且該交點在0.05顯著性水平臨界直線之間,其對應的橫坐標是1992年,因此可以認為該地凍土凍結日數發生了1次突變,突變時間為1992年。

確定突變分析時間后,將突變時間作為界限將整個時間序列劃分為突變發生前和突變發生后兩部分進行合成分析[13]。因此,將時間序列劃分為1965—1992年和1993—2018年兩部分。

2.2 年際及年代際變化特征

2.2.1 年負積溫及凍結日數年際變化特征 延吉市季節性凍土主要于10月中下旬開始凍結,于次年4月下旬至5月上旬徹底化通[14],由此可以發現凍土凍結期與氣溫低于0℃時間基本一致,因此選取負積溫作為氣溫指標與凍土凍結日數進行統計分析。

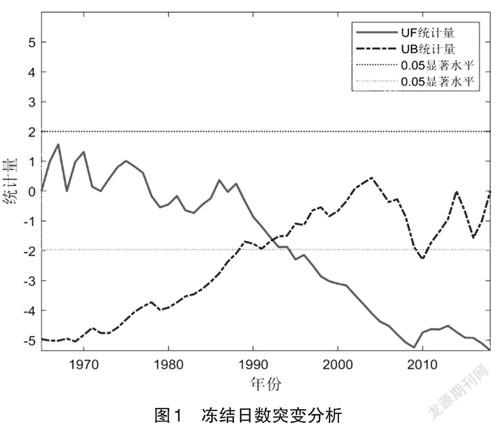

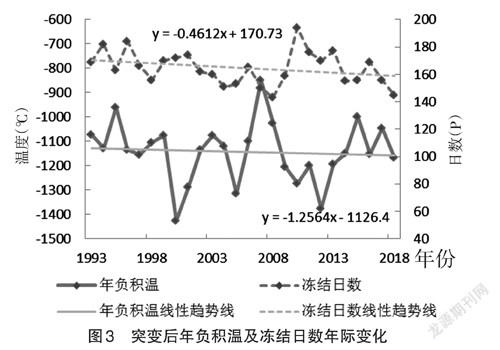

為了明確突變前后年負積溫以及凍土凍結日數的年際變化特征,因此采用氣候傾向率方法對該地區的年負積溫和凍土凍結日數進行了分析。氣候傾向率用一次線性方程y=a+bt表示,y為氣候要素、a為常數項、t為時間,把b*10稱為每10a的氣候傾向率[15],其單位為℃·10a-1或cm·10a-1。其中圖2為突變發生前的年際變化特征,圖3為突變發生后的年際變化特征。

突變發生之前(圖2),年負積溫總體上呈現明顯的上升趨勢,增溫率為98.504℃·10a-1,凍土凍結日數則呈現出明顯的下降趨勢,減少速率為3.599d·10a-1。突變發生之后(圖3),年負積溫總體上呈現不甚明顯的下降趨勢,降溫率為12.564℃·10a-1,凍土凍結日數也呈現出下降趨勢,減少速率為4.612d·10a-1。對圖2和圖3進行對比可以發現,突變后負積溫的年際變率增大,上升開始停滯,但是凍土凍結日數的減少速率卻上升了。

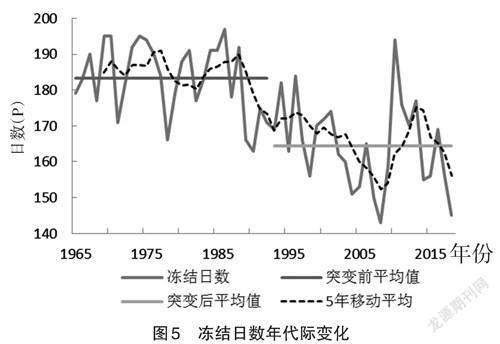

2.2.2 年負積溫及凍結日數年代際變化特征 采用移動平均法對年負積溫以及凍土凍結日數進行了年代際變化的分析。在這里取5a為步長,通過平均的方法較為有效的消除掉了整個時間序列中的隨機波動[16],從而更好地體現出年代際變化特征。

從5a移動平均曲線可以看出:年負積溫的年代際變化特征是“緩慢上升-急劇上升-平穩”(圖4);凍土凍結日數的年代際變化特征是“平穩-急劇下降-平穩”(圖5)。其中凍土凍結日數的波動幅度大于年負積溫的波動幅度,說明凍土凍結日數對氣候變化的響應較為敏感。除此以外,觀察突變前后平均值可以發現:突變發生前年負積溫的平均值為-1288.33℃,突變發生后年負積溫的平均值為-1143.36℃,突變后比突變前升高了144.97℃,證明該區域的年負積溫發生了1次暖突變;突變發生前凍結日數的平均值為183.39d,突變發生后凍結日數的平均值為164.5d,突變后比突變前減少了18.89d,證明該區域的凍結日數從相對偏長期躍變到了相對偏短期。

2.3 凍土凍結日數對負積溫變化的響應 利用SPSS軟件對突變發生前后的凍土凍結日數與年負積溫分別進行了皮爾森相關分析和一元線性回歸分析,得出了凍土凍結日數與年負積溫之間的一元線性回歸方程以及對應的相關系數。

由一元線性回歸方程可以得出,在發生突變前后,凍結日數與年負積溫均呈現出負相關關系,代表凍土凍結日數的變化趨勢與年負積溫的變化趨勢相反,即隨著年負積溫的升高凍土凍結日數會相應減少,所以可以認為年負積溫的升高是凍土凍結日數縮短的直接原因之一,結果均通過了0.05顯著性水平檢驗。但是,突變發生前,年負積溫每升高100℃,凍土凍結日數減少2.9d;突變發生后,年負積溫每升高100℃,凍土凍結日數減少4.1d,這說明突變發生后凍土凍結日數對年負積溫變化的響應更加敏感。

2.4 冬季降水對地表溫度的影響 由負積溫和凍土凍結日數的年際變化圖可以發現,在突變后負積溫出現了緩慢下降的趨勢,但是同時凍土凍結日數呈現出比突變前更加迅速的減少趨勢。這一情況與凍土凍結日數與負積溫應當呈現負相關關系的結果不符。

于小舟等研究表明冬季積雪對0~20cm的土壤有較好的保溫作用[17],任景全等研究表明在季節凍土穩定凍結階段,地表有積雪覆蓋與裸地相比,在穩定的積雪覆蓋下有顯著的保溫作用[14],在阿爾泰山南坡的季節凍土區,積雪深度的變化導致年最大凍土深度下降了44.5cm[18]。由此可見季節凍土對積雪的變化比較敏感。

由于缺少積雪深度數據,而研究區內冬季降水形式均為降雪,且溫度均低于0℃,因此采用了冬季降水量代替積雪深度進行分析。

將地表溫度與氣溫的差值曲線與冬季降水量曲線進行對比,可以發現其變化趨勢基本一致(圖6),結合前人的研究結果可以證明在延吉市冬季降水對土壤存在明顯的保溫作用,且年平均地表溫度與季節凍土凍結日數的皮爾森相關系數高達0.7,因此可以認為冬季降水量與季節凍土凍結日數存在負相關關系。

觀察突變前后的冬季降水量平均值可以發現,突變發生前冬季降水量平均值為14.95mm;突變發生后冬季降水量平均值為17.18mm,突變后比突變前增加了2.23mm。所以,突變后冬季降水量增加導致對土壤的保溫作用增強,從而出現了雖然年負積溫出現緩慢下降但季節凍土的凍結日數仍舊急劇減少的現象。

3 結論

Mann-Kendall檢驗結果表明延吉市的凍土凍結日數于1992年發生了1次突變,所以采用1992年作為臨界點將整個氣候序列分成突變前后兩段進行了合成分析,然后分別分析了負積溫和凍土凍結日數的年際變化、年代際變化和線性關系。

年際變化方面,負積溫在突變前呈現明顯的上升趨勢,在突變后則呈現緩慢下降趨勢,凍土凍結日數則在突變前后均呈現出下降趨勢,并且在突變后下降速率更高;年代際變化方面,負積溫突變后比突變前升高了144.97℃,從相對偏冷期轉入了相對偏暖期,凍土凍結日數突變后比突變前減少了18.89d,從凍結相對偏長期轉入了相對偏短期;最小二乘法得出的一元線性回歸模型表明突變前后凍結日數與年負積溫均呈現出較為顯著的負相關關系,且凍結日數對負積溫變化的響應由-2.9d·100℃-1變為-4.1d·100℃-1,說明突變后凍土凍結日數對負積溫的變化更加敏感;冬季降水量曲線與地氣溫差曲線存在較好的一致性,且突變發生后冬季降水量的多年平均值升高了2.23mm,結合前人研究結果,說明了凍結日數與冬季降水量存在著負相關關系。

參考文獻

[1]李娜,賈筱景,毛文梁,等.2012—2016年基于文獻計量的全球凍土研究發展態勢分析[J].冰川凍土,2019,41(03):740-748.

[2]王康.全球變化條件下地表凍融循環及多年凍土熱狀態響應研究[D].蘭州:蘭州大學,2015.

[3]程國棟,周幼吾.中國凍土學的現狀和展望[J].冰川凍土,1988(03):221-227.

[4]Huang Donghao,Zhou Lili,Fan Haoming,et al. Responses of aggregates and associated soil available phosphorus, and soil organic matter in different slope aspects,to seasonal freeze–thaw cycles in Northeast China[J]. Geoderma,2021,402(15):45-48.

[5]金愛芬.圖們江下游地區近40年氣溫和降水的變化[J].延邊大學農學學報,2004(01):37-41.

[6]朱萌,周沫,烏蘭,王永芳,等.吉林省東部水稻延遲型冷害時空分布特征分析[J].災害學,2015,30(03):223-228.

[7]金愛芬,李明玉,呂弼順.圖們江下游地區氣溫和降水低頻振蕩特征研究[J].延邊大學學報(自然科學版),2006(04):289-291.

[8]張沖沖,南穎,趙洋.基于多時相環境一號衛星CCD數據的植被覆蓋信息快速提取研究——以長白山地區為例[J].地理與地理信息科學,2013,29(05):41-44,2.

[9]易湘生,尹衍雨,李國勝,等.青海三江源地區近50年來的氣溫變化[J].地理學報,2011,66(11):1451-1465.

[10]周俊杰.渭河流域寶雞段徑流變化趨勢及預測研究[D].杭州:浙江工業大學,2017.

[11]韓曉敏,延軍平.東北農牧交錯帶旱澇特征對氣候變化的響應[J].水土保持通報,2015,35(02):257-262.

[12]符淙斌,王強.氣候突變的定義和檢測方法[J].大氣科學,1992(04):482-493.

[13]陳文元.高原山區河流水沙演變特征研究——以格爾木河為例[J].水資源開發與管理,2019(08):9-13,17.

[14]任景全,劉玉汐,王冬妮,等.吉林省季節凍土凍結深度變化及對氣候的響應[J].冰川凍土,2019,41(05):1098-1106.

[15]杜軍,建軍,洪健昌,等.1961—2010年西藏季節性凍土對氣候變化的響應[J].冰川凍土,2012,34(03):512-521.

[16]魏鳳英.現代氣候統計診斷預測技術[M].北京:氣象出版社,1999:49-50.

[17]于小舟,袁鳳輝,王安志,等.積雪對長白山闊葉紅松林土壤溫度的影響[J].應用生態學報,2010,21(12):3015-3020.

[18]Zhang Wei,Shen Yongping,Wang Xiaoming,et al. Snow cover controls seasonally frozen ground regime on the southern edge of Altai Mountains[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2021,297:98-102.

基金項目:國家自然科學基金重點項目(41830643)。

作者簡介:王昊(1997—),男,山西忻州人,在讀碩士,研究方向:自然地理學。

通訊作者:李春景(1966—),女,黑龍江綏化人,副教授,研究方向:自然地理學。? 收稿日期:2021-06-05