顆粒物監測出現“倒掛”現象分析

史鑒洪,王 超,唐光友

(天津市南開區生態環境監測中心,天津 300193)

1 引言

我國現行實施的《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)中規定了6項環境空氣污染物基本項目的監測要求[1],其中包括細顆粒物(PM2.5)和可吸入顆粒物(PM10),分別代表環境空氣中空氣動力學當量直徑小于等于2.5 μm和10 μm的顆粒物。根據定義可以判定PM2.5應該是PM10的一部分,理論上同一站點同一時刻監測得到的PM2.5濃度應該小于PM10濃度。但是實際監測過程中,有時會出現PM2.5濃度大于PM10濃度的現象,稱為“倒掛”。國內外環境空氣質量監測中均出現過“倒掛”現象[2~6],針對這一不合邏輯的現象,有必要深入開展“倒掛”現象的研究。

本研究基于長時間序列監測得到的顆粒物小時級別監測數據,從日變化、季節變化、年度變化等方面分析顆粒物“倒掛”率的變化特征,并結合污染物濃度、空氣相對濕度、風速和風向等條件分析引起“倒掛”的主要因素[7~14]。

2 研究方法

數據來自2017年1月至2019年12月長時間序列顆粒物濃度監測數據,精度為小時數據。氣象數據測量使用Vaisala氣象變送器WST520,包括溫度、相對濕度、壓力、風速和風向等數據。為客觀反映顆粒物的“倒掛”情況,本研究引用“倒掛率”來表述,即一段時間內PM2.5濃度超過PM10濃度的小時時長數與總小時數的比值[15]。

3 結果與分析

3.1 “倒掛”污染特征分析

3.1.1 年度變化特征

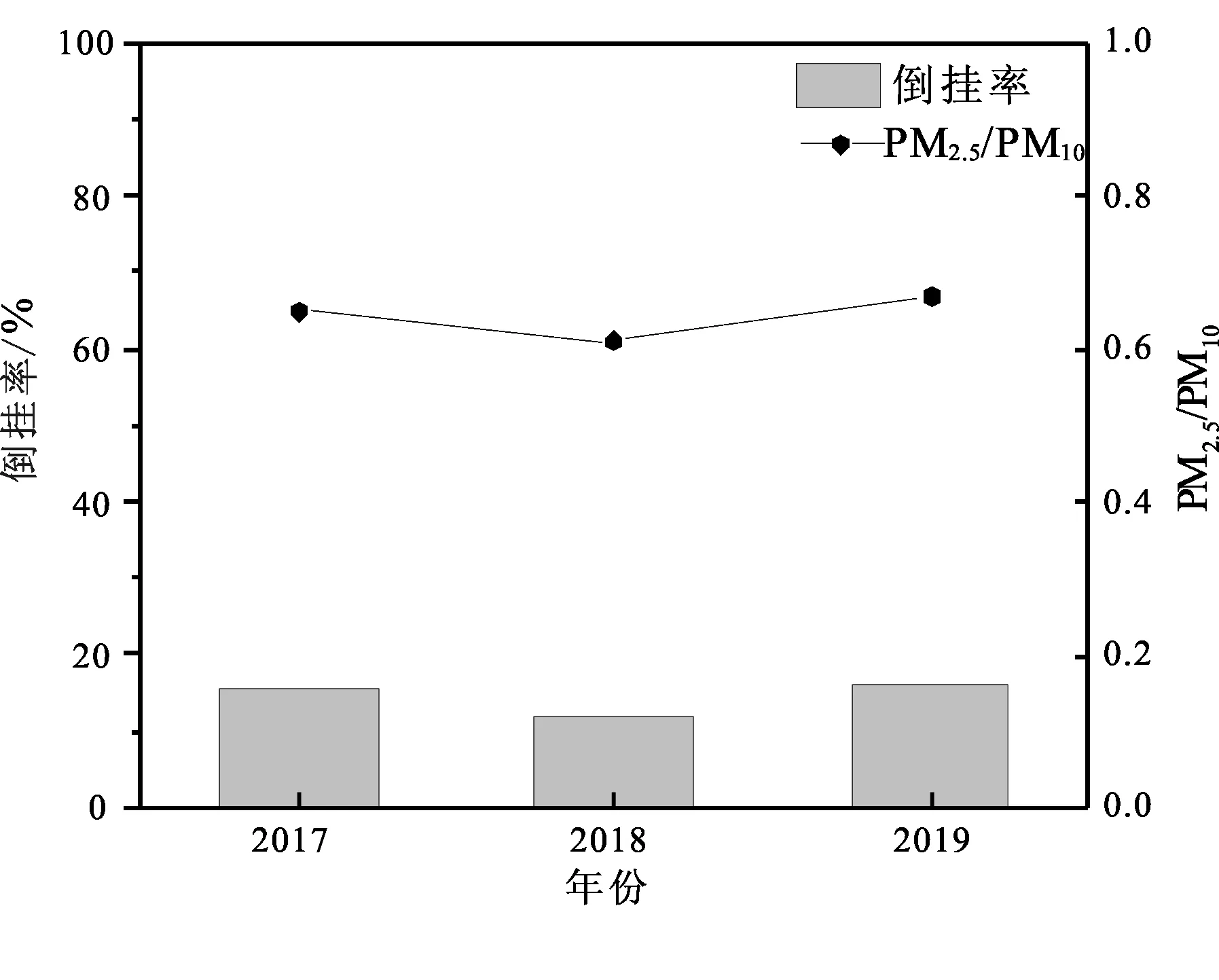

2017~2019年研究期間共計獲得24607組有效顆粒物監測數據,發生顆粒物“倒掛”的小時數為3578個,平均“倒掛率”為14.5%。2017年、2018年和2019年的“倒掛率”分別為15.7%、11.9%和16.0%(圖1),PM2.5/PM10平均值分別為0.75、0.67和0.71,可見2017年和2019年“倒掛”情況較相近,2018年“倒掛率”最低,其PM2.5/PM10均值亦最低。

圖1 2017~2019年顆粒物“倒掛率”均值

3.1.2 季節變化特征

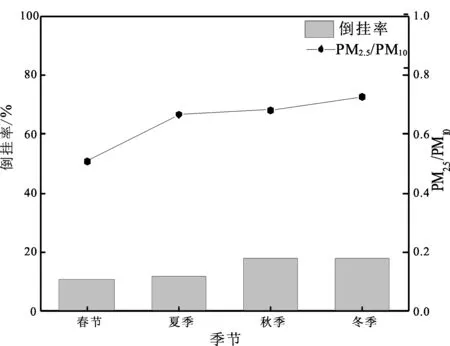

顆粒物“倒掛率”呈現明顯的季節分布特征,秋冬季較高,春夏季較低(圖2),其中秋季和冬季“倒掛率”分別為17.7%和17.9%,春季和夏季“倒掛率”分別為10.7%和11.8%。春季、夏季、秋季和冬季PM2.5/PM10平均值分別為0.62、0.77、0.74和0.71,可見秋冬季“倒掛”現象較重,PM2.5/PM10值亦較高,春季“倒掛”現象較輕,PM2.5/PM10值較低,夏季“倒掛率”較低,但是PM2.5/PM10值較高,說明夏季“倒掛”并不是影響PM2.5/PM10高低的唯一因素。

圖2 不同季節顆粒物“倒掛率”分布

3.1.3 月度變化特征

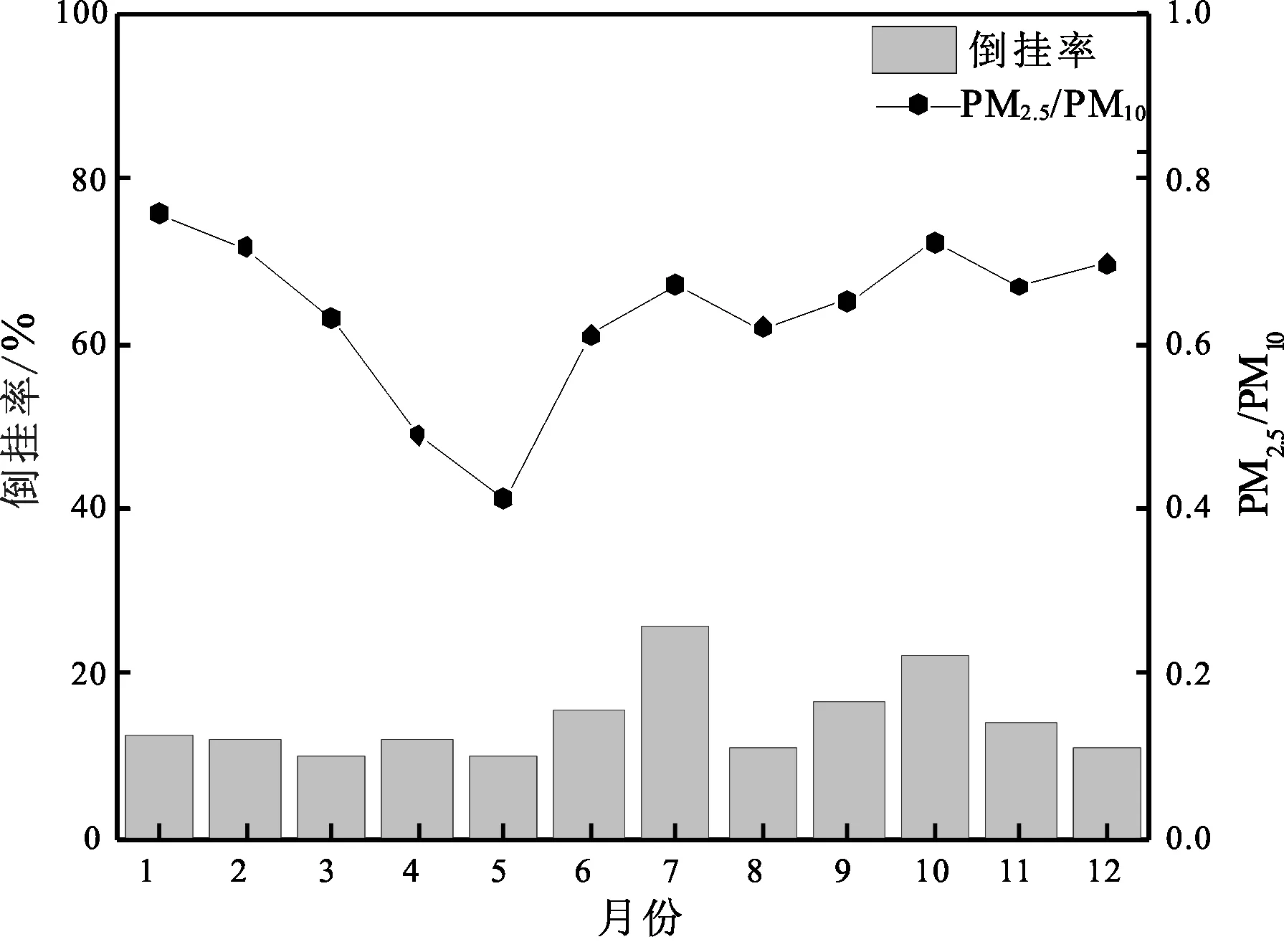

PM2.5和PM10濃度“倒掛率”在7月份和10月份最高,分別達25.9%和22.3%, PM2.5/PM10均值分別為0.84和0.77;其次是9月份、6月份和11月份,“倒掛率”分別為16.4%、15.6%和14.2%,PM2.5/PM10均值分別為0.78、0.72和0.67;3月份和5月份“倒掛率”最低,僅9.8%和9.9%,PM2.5/PM10均值分別為0.65和0.59(圖3)。

圖3 不同月份顆粒物“倒掛率”分布

3.1.4 日變化特征

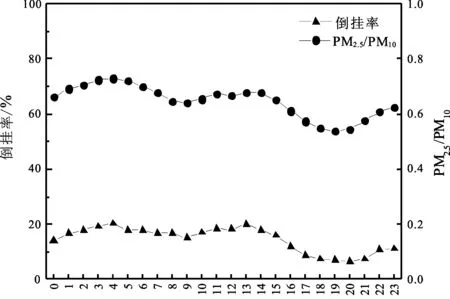

“倒掛率”呈現明顯的日變化特征(圖4),一天當中1:00~15:00“倒掛率”整體維持較高水平,在凌晨4:00和中午13:00出現峰值,“倒掛率”分別高達21.3%和22.2%,PM2.5/PM10均值分別為0.80和0.77。晚上17:00~21:00“倒掛率”較低,僅6.5%~8.6%,PM2.5/PM10均值為0.55~0.68。

3.2 “倒掛”影響因素分析

3.2.1 相對濕度對“倒掛”影響

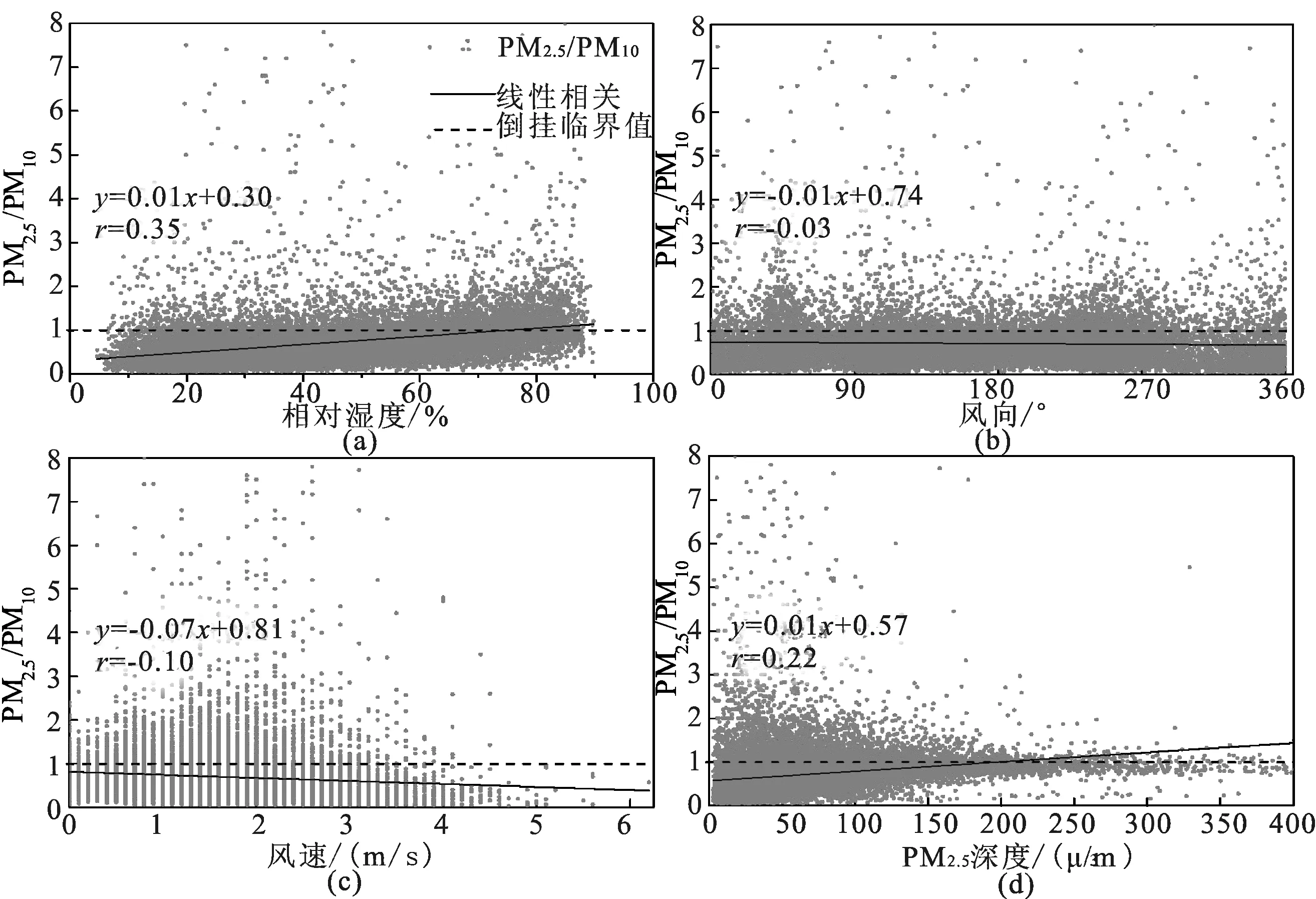

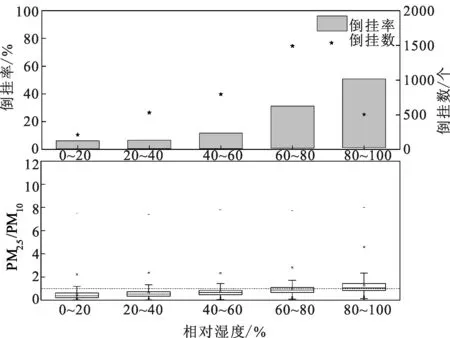

空氣相對濕度對顆粒物“倒掛”有一定的影響,如圖5所示,相對濕度與PM2.5/PM10小時變化呈現一定的相關性,線性相關系數為0.35,說明空氣相對濕度越高,PM2.5/PM10比值越高。不同相對濕度情況下顆粒物“倒掛率”呈現明顯的變化特征,如圖6所示,當相對濕度大于80%的時候,平均“倒掛率”為50.9%, PM2.5/PM10均值高達1.30;當相對濕度為60%~80%時,平均“倒掛率”為31.1%,平均PM2.5/PM10比值高達0.94,“倒掛”小時數最高,為1492個;當相對濕度40%~60%時,平均“倒掛率”為11.7%,平均PM2.5/PM10比值為0.71;當相對濕度低于40%的時候,“倒掛率”僅6%左右,平均PM2.5/PM10比值低于0.60。說明空氣相對濕度較高時顆粒物的“倒掛率”較高,尤其當相對濕度超過80%以上時約1/2以上的時間均產生“倒掛”現象,且整體的PM2.5/PM10比值已超過1.0,“倒掛”現象嚴重。該結論可以解釋秋冬季和7月份和10月份“倒掛率”最高,與該時間段空氣相對濕度較高有關。

圖5 主要氣象條件與PM2.5/PM10比值的關系

圖6 不同相對濕度情況下的平均“倒掛率” 和PM2.5/PM10比值

h

3.2.2 風向和風速對“倒掛”影響

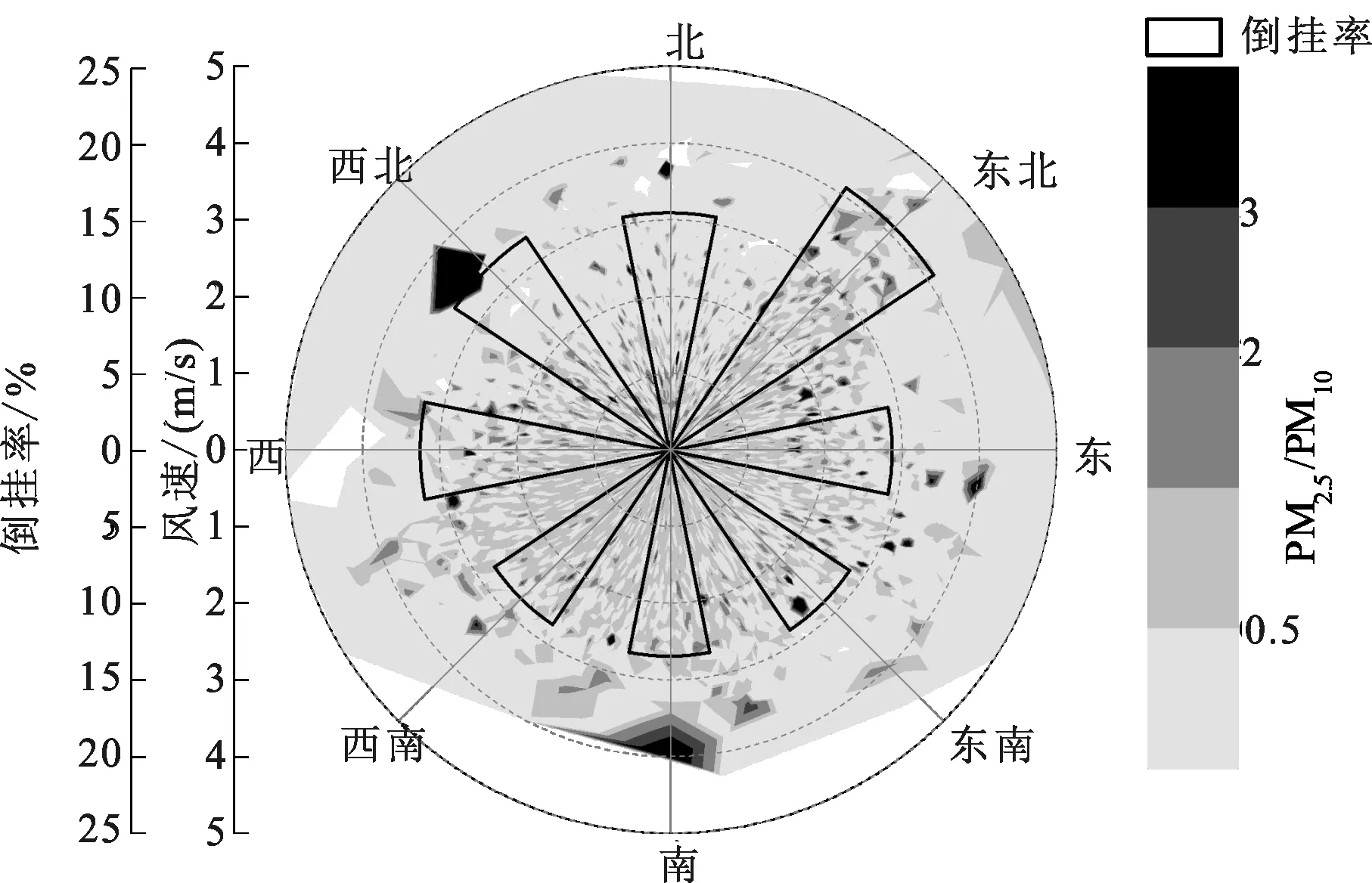

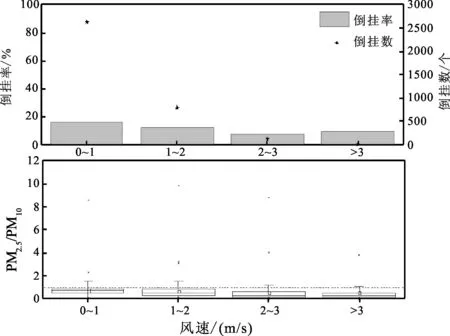

顆粒物“倒掛率”在東北方向最高,為20.7%,其次是西北和偏西方向,分別為16.8%和16.2%,在西南和偏南風向“倒掛率”最低,僅13.7%和13.5%(圖7)。不同風速下“倒掛率”也存在明顯差異(圖8),風速低于1 m/s時“倒掛”率最高,達16.0%,平均PM2.5/PM10比值為0.75;風速在1~2 m/s之間時“倒掛率”較高,為12.2%,平均PM2.5/PM10比值為0.67;風速在2~3m/s之間時“倒掛率”最低,僅7.5%,平均PM2.5/PM10比值為0.55;當風速大于3m/s時,“倒掛率”卻較2~3m/s時高,為9.2%,平均PM2.5/PM10比值為0.58。可見并不是風速越大“倒掛率”越低,當風速大于3m/s時“倒掛”現象卻較嚴重。冷空氣來臨時通常以偏北風為主,此時風速較大,“倒掛”現象較嚴重。

圖7 不同風向情況下的平均“倒掛率”

圖8 不同風速情況下的平均“倒掛率” 和PM2.5/PM10比值

3.2.3 PM2.5濃度對“倒掛”影響

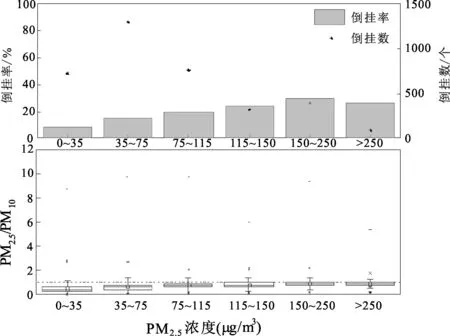

細顆粒物PM2.5濃度高低對“倒掛”也產生一定影響,如圖9所示,整體上看PM2.5濃度越高,“倒掛率”越高。當PM2.5濃度在大于150μg/m3范圍時,空氣質量達到五級重度污染水平,此時“倒掛率”最高,高達29.7%,PM2.5/PM10均值最高,為0.96;當PM2.5濃度在115~150μg/m3和大于250μg/m3時,空氣質量分別達到四級中度和六級嚴重污染水平,此時“倒掛率”次之,分別為23.7%和25.7%,PM2.5/PM10均值分別為0.90和0.91;當PM2.5濃度在75~115 μg/m3、35~75μg/m3和小于35μg/m3時,空氣質量分別達到三級輕度污染、二級良和一級優水平,“倒掛率”依次降低,分別為20.1%、14.7%和8.1%,PM2.5/PM10均值依次降低,分別為0.84、0.74和0.55。

圖9 不同PM2.5濃度情況下的平均“倒掛率” 和

PM2.5/PM10比值

3.3 “倒掛”典型案例分析

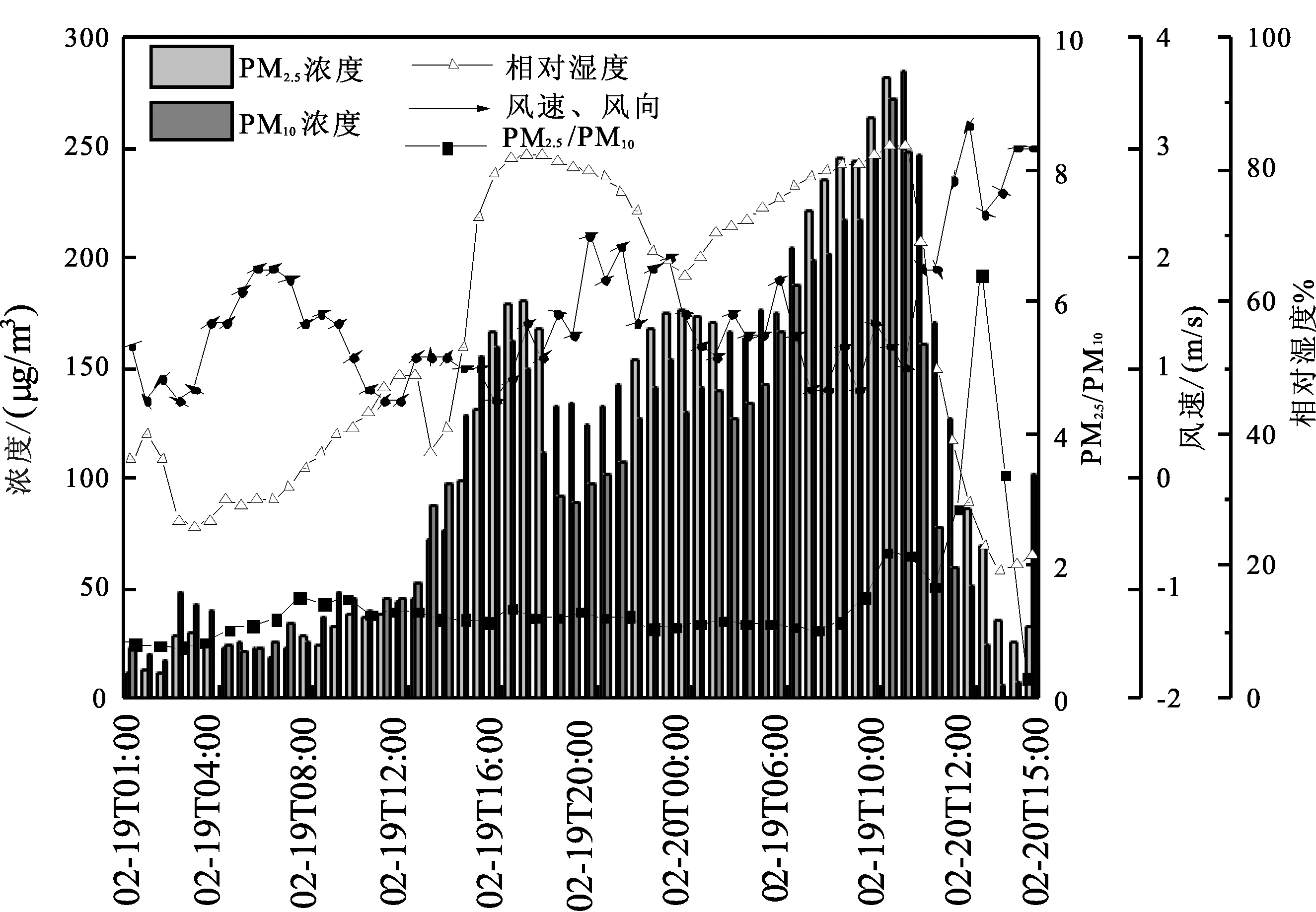

選取2020年2月18日6時至20日15時期間發生的一次典型過程,PM2.5濃度從19日1時的72μg/m3逐漸升高至20日7時的285μg/m3,達到六級嚴重污染水平,隨后在20日13時降低至30μg/m3左右,改善至一級優水平。不同時段顆粒物“倒掛率”和PM2.5/PM10值存在顯著差異。

污染前時段(18日6時至19日1時)風向逐漸從偏東向西南方向轉動,平均風速1.3m/s,平均相對濕度高達36%,大氣擴散條件一般,空氣質量以優良為主,PM2.5平均濃度30μg/m3,PM2.5/PM10范圍在0.60~1.21之間,平均值為0.83,“倒掛率”18.8%。

污染時段(19日2時至20日7時)風向以西南方向為主,平均風速1.3m/s,平均相對濕度高達76%,靜穩高濕的氣象條件不利于污染物擴散,使PM2.5濃度顯著升高,平均PM2.5濃度為175μg/m3。污染時段期間PM2.5/PM10范圍在0.96~1.40之間,平均值為1.02,“倒掛率”87.1%,顆粒物“倒掛”現象嚴重(圖10)。

圖10 2020年2月19~20日典型過程期間顆粒物濃度、PM2.5/PM10比值、風速和相對濕度小時變化特征

改善時段(20日8時至14時)冷空氣來臨,風向以西北方向為主,風速加大,在1.9~3.2 m/s之間,相對濕度顯著降低,平均濕度僅33%,此時PM2.5/PM10比值急劇升高,在1.53~6.42之間,“倒掛率”87.5%,顆粒物“倒掛”現象十分嚴重,“倒掛率”和PM2.5/PM10均值均顯著高于污染時段。

4 結論

(1)2017年、2018年和2019年的“倒掛率”分別為15.7%、11.9%和16.0%, PM2.5/PM10平均值分別為0.75、0.67和0.71。秋冬季“倒掛”現象較重,春夏季較輕。7月和10月“倒掛率”最高,3月和5月最低。一天當中“倒掛率”在凌晨4時和中午13時出現峰值,晚上17時至21時“倒掛率”較低。

(2)氣象條件對顆粒物“倒掛”有一定影響,空氣相對濕度較高時“倒掛率”較高,尤其當相對濕度超過80%以上時“倒掛”現象嚴重,約一半以上的時間均產生“倒掛”現象,整體PM2.5/PM10比值已超過1.0。“倒掛率”在東北方向最高,其次是西北和偏西方向,在西南和偏南風向“倒掛率”最低;風速在低于1m/s時“倒掛率”最高,再次是1~2 m/s之間和大于3 m/s時,在2~3 m/s之間時“倒掛率”最低,污染過程后期冷空氣到臨時“倒掛”現象最重。PM2.5濃度高低對“倒掛”也產生一定影響,整體上看PM2.5濃度越高,“倒掛率”越高,當PM2.5濃度在大于150μg/m3范圍時,“倒掛率”最高。