社會資本與農村中老年人主觀幸福感

——基于CHARLS數據的分層線性模型分析

高 紅,王光臣

(青島大學 政治與公共管理學院, 山東 青島 266061)

一、問題的提出

改革開放40多年來,隨著工業化和城鎮化的迅速發展,我國農村勞動力大規模向城市流動。2019年末,我國流動人口數量達到2.36億,占總人口的16.9%,大規模的農村青壯年勞動力流向城鎮,農村中老年人和幼齡兒童被迫留守家鄉,導致農村出現“空心化”現象,并加劇了農村人口老齡化程度。“老人農業”成為當前我國農村普遍存在的農業生產形態,農村中老年人成了農業生產和農村建設的主要力量。黨的十九大報告和2020年中央一號文件都明確提出要努力提升農民群眾的幸福感,“農民獲得更多幸福感”不僅是衡量民生改善的重要指標,更是貫徹我黨“以人民為中心”這一執政理念的直接體現。本研究關注農村中老年人的生活與心理感受,具有重要的理論與現實價值。

幸福感是一種心理感受,在研究中被劃分成兩種類型:一種是關注人的積極、快樂等情感表達的主觀幸福感;另一種是關注人的潛力、才華等能力發揮與發展的心理幸福感和社會幸福感[1]。其中,主觀幸福感被定義為個體依據其主觀標準對自己生活質量的整體感受和判斷,具有主觀性、穩定性和整體性等特性[2]。本文所研究的幸福感正是此種類型。近年來,國內外學者開始關注并積極肯定社會資本對居民主觀幸福感的正向影響,認為社會資本在正式制度缺失的情況下,能夠發揮其獨特作用,可以降低負面風險的沖擊[3],對家庭因病致貧具有顯著的減緩作用[4],因此社會資本也被稱作是窮人的資本。綜合起來看,社會資本對個人幸福感主觀評價的影響研究得到了學術界的認可,但有關社會資本對幸福感影響的研究結論及作用機制還存在一些爭議。

本文的貢獻體現在以下三個方面:第一,在總結以往對主觀幸福感研究的基礎上,采用中國健康與養老追蹤調查微觀數據(CHARLS 2013),以社會資本為核心自變量考察其對農村中老年人主觀幸福感的影響;第二,本文運用HLM分層線性模型,探討個體、家庭、社區三個層面社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響及其交互作用,以更好地分析社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響機制;第三,本文在相關結論的基礎上,為了進一步提升農村中老年人主觀幸福感,分別從政策背景、社區、家庭和個體等層面提出相應的政策建議。

二、文獻綜述

(一)主觀幸福感測量方法與影響因素

早期經濟學對幸福感的研究主要以人均GDP作為衡量指標,但隨著經濟的發展和社會的進步,這一衡量標準遭到了人們的廣泛質疑。因此,學者們的研究焦點逐步轉向主觀幸福感,通過快樂或生活滿意度來衡量人的幸福感。美國綜合社會調查通過“總的來看,近來您的感受如何?很快樂、一般快樂、不太快樂?”來調查幸福感,而世界價值觀調查則采用量表讓受訪者對自己的生活滿意度進行評分定級[5]。學界關于主觀幸福感的研究文獻可以說是汗牛充棟,研究重點主要集中在主觀幸福感的測量方法和影響因素兩個方面。

在主觀幸福感的測量方面,現有研究主要分為三類:一是向受訪者直接詢問是否幸福,對其主觀幸福感進行評估;二是量表法,如Diener等編制的生活滿意度量表[6],Bradburn編制的情感平衡量表[7];三是我國學者在國外量表基礎上設計的測量問卷,如邢占軍提出了體驗論主觀幸福感,并構建了測量指標[8]。

在主觀幸福感的影響因素方面,國內外學術界對于收入與居民主觀幸福感關系的研究較為關注,大致存在“必然論”“懷疑論”“拓展因素論”三種主要觀點[9]。大部分研究表明居民收入水平與主觀幸福感之間呈現顯著的正相關關系[10-11]。不過,也有部分研究認為二者之間并非完全的線性關系[12],發現主觀幸福感隨著收入上升會達到一個最高點,達到這個點以后,收入繼續增加但主觀幸福感不會隨之增加。已有研究表明,一般在較低經濟發展階段,居民收入水平與居民幸福感之間存在一定正相關關系[13-14],但是隨著經濟發展進入較高階段,居民收入水平與居民幸福感之間未必存在正相關關系[15-16]。Mentzakis等研究了英國家庭的主觀幸福感和收入間的關系,發現高收入群體并不一定是擁有高主觀幸福感的群體[17],也就是存在“幸福—收入之謎”的“伊斯特林悖論”,即財富持續增長并沒有帶來更大的幸福。進一步研究發現,主觀幸福感與相對收入而非絕對收入的關系更加密切[18-19]。Ruut、Smyth等認為這種互相比較而產生的收入差距會降低居民的主觀幸福感[20-21]。而Gandelman Néstor的研究認為收入差距和主觀幸福感之間互為因果,幸福的不平等同樣會導致收入的不平等[22]。亓壽偉等、何立新等、湯鳳林等也從不同的方面研究了收入差距與居民主觀幸福感的關系[23-25]。對于主觀幸福感影響因素的探討范圍不斷擴展到城市化、環境污染、受教育程度、戶籍制度、婚姻狀況、就業質量、公共服務和社區能力等方面[26-33]。

(二)社會資本與主觀幸福感

關于社會資本概念的第一個系統表述是由法國社會學家皮埃爾·布迪厄提出的。他指出:“社會資本是現實或潛在的資源的集合體,這些資源與所擁有的關系網絡有關,也就是與一個群體中的成員身份有關。”[34]社會資源理論的首倡者林南認為,社會資本植根于社會網絡和社會關系中,社會資本可被定義為嵌入于一種社會結構中的、可以在有目的的行動中涉取或動員的資源[35]。可以說,社會資本是依附于個人社會關系網絡中可用以達成個人目標的無形資源,是對個人關系網絡所蘊含資源的一種籠統概括[36],其基本定位是一種社會關系網絡的集合。通過梳理社會資本理論的發展歷程發現,社會資本建立在“關系網絡”的基礎之上,并經歷了從個體關系網絡到社會關系網絡的發展歷程,在形態上體現為那些將個人、家庭、社區等聯系起來的關系網絡[37],呈現出“差序格局”樣態,是由內而外一層層擴張以及無數私人關系搭建成的網絡[38]。在社會資本的分類研究上,可以分為微觀、中觀和宏觀三個層次,即布朗所謂的嵌入自我觀(the embedded ego perspective)、結構觀(the structural perspective)和嵌入結構觀(the embedded structural perspective)[39]。微觀層次的社會資本,即附屬于以個體為單位的社會關系,在這個層次上,社會資本理論關注的是個體自我通過包含自我在內的社會網絡動員資源的潛力,所關注的是個人行動的結果[35];中觀層次的社會資本是指家庭或其成員通過社會網絡對外尋求情緒支持、信息交換和交易機會均等,表現為有利于進行協調與合作的網絡、規則、社會組織價值、家庭關系[40];宏觀層次的社會資本是指以社區為依托或載體而形成的集體性社會資本,即社區社會資本。反映的是社區共有的社會性資源,人們在社區這一具有明確邊界的地域范圍內通過交往形成的關系網絡,以及關系網絡中所蘊含的信任、規范、積極的情感等[41]。

目前,學界有關社會資本對居民主觀幸福感影響的研究文獻較為豐富,但相關結論因研究視角的不同而有所差異。在國外,有學者認為社會資本與主觀幸福感存在顯著正相關關系。 如Vincenzo Scoppa和Michela Ponzo研究了意大利家庭主觀幸福感的決定因素,發現較高的社會資本存量會使人更加幸福[42]。Rodríguez-ose和Berlepsch通過考察歐洲大陸的社會資本與居民主觀幸福感的關系,發現社會資本能夠正向影響居民主觀幸福感且其主要驅動力是非正式的社會互動[43]。Bartolini等認為美國居民主觀幸福感的下降主要是由于居民交往的下降導致的,其影響程度超過收入增加而導致的促進效應[44]。也有研究表明,美國居民的主觀幸福感主要與收入的增加有關,與社會資本存在負相關性[45]。Yip等曾采用山東省的數據分析社會網絡與農村居民主觀幸福感的關系,但由于數據非常有限,很難檢驗社會資本與農村居民主觀幸福感之間的因果聯系[46]。

最近幾年國內學者也開始不斷關注社會資本對居民主觀幸福感的影響。大多數研究表明社會資本因素對居民主觀幸福感會產生深刻的影響,居民的社會資本、社會支持等因素都能顯著提升居民幸福感[47-48]。趙劍治和陸銘認為“關系”這種社會資本能通過提高農村居民的收入降低地區差異,進而提升其主觀幸福感[49],然而這也是擴大農村居民幸福感差距的重要因素[50]。周曄馨認為居民主觀幸福感可以通過人際交往來傳遞[51],而趙斌等人研究發現,與收入相比,社會資本對居民主觀幸福感的提升作用有限[52]。申云和賈晉利用CFPS數據研究發現,社會資本主要通過社會資本變遷和社會階層差異兩個方面的傳導機制來減緩收入差距對居民主觀幸福感的不利影響[53]。劉成奎等人使用中國綜合社會調查數據研究發現,社會資本對居民主觀幸福感的提升效應要高于公共服務滿意度,社會資本能夠有效增強公共服務滿意度對居民主觀幸福感的提升效應,同時社會資本也會擴大不同收入階層的幸福感差距[54]。

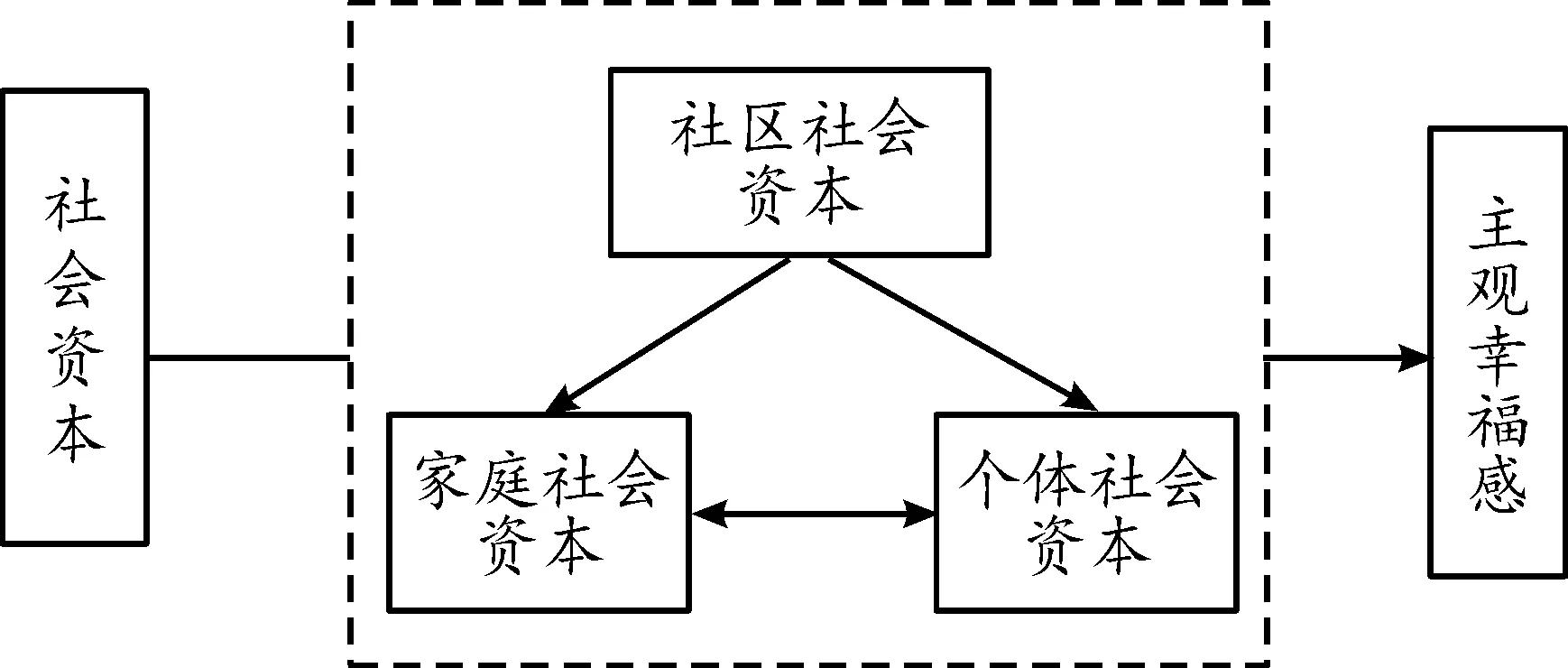

圖1 社會資本與農村中老年人主觀幸福感分析模型

通過文獻回顧可以發現社會資本對居民主觀幸福感影響比較復雜,研究結論也存在較大分歧。其中大部分研究多將注意力放在個體或社區單一層級中進行相關性分析,而對個人、家庭、社區三者的綜合考察尚付闕如。在現實生活中,居民個體嵌套于家庭,家庭嵌套于社區,三者構成了同心圓式的嵌套結構。本文認為農村中老年人的主觀幸福感受個體社會資本、家庭社會資本與社區社會資本的影響,且各層級社會資本之間存在交互作用,借鑒布朗芬布倫納社會生態系統理論提出研究框架,如圖1所示。

三、數據來源、變量說明與實證模型

(一) 數據來源

本文所使用的數據來源于北京大學國家發展研究院中國經濟研究中心主持的中國健康與養老追蹤調查2013年微觀數據(簡稱CHARLS 2013),該數據的調查范圍為全國28個省(市、自治區),覆蓋了150個縣區的450個社區或村莊,以45歲以上的中老年群體作為主要調查對象,調查訪問了約1萬戶家庭中的1.7萬人,樣本具有廣泛的代表性。本文在確定研究對象并剔除缺失值后共得到12 852個樣本,其中男性有5 920個樣本,女性有6 932個樣本。

(二) 變量與測量

1.因變量

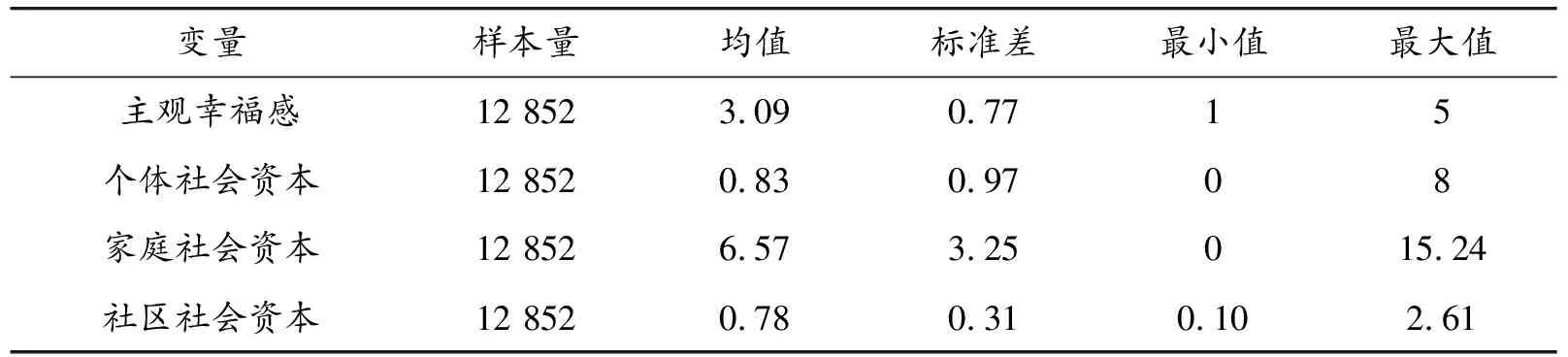

因變量:主觀幸福感。本研究借鑒世界價值觀調查以及國內學者徐延輝的做法,以生活滿意度作為衡量農村中老年人主觀幸福感的主要標準。選取CHARLS問卷“健康狀況和功能”模塊中“總體來看,您對自己的生活是否感到滿意”這一指標,將生活滿意度分為“極其滿意”至“一點也不滿意”5個等級,分別賦值為1~5來測量農村中老年人主觀幸福感。為了保證回歸結果中系數方向一致,對于此題項進行反向編碼,數值越大,代表居民主觀幸福感水平越高。

2.核心自變量

本文考察個體、家庭、社區三個層次社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響。(1)個體社會資本。參考薛新東的研究,以個體參與社會活動狀況作為個體社會資本的代理變量[55]。在CHARLS問卷中向受訪者詢問:“您過去一個月是否進行了下列社交活動?”,包含了交友、娛樂、互助、鍛煉、社團、志愿、照護、上學、炒股與上網等10項社交活動,如果參與了某項活動,賦值為1,未參與則賦值為0。將每個樣本的所有題項的得分進行加總得到一個取值介于0~10的變量,分值越高,所代表的個體社會資本水平也越高。(2)家庭社會資本。借鑒周廣肅等的研究,以“禮金往來”作為整個家庭所擁有的社會資本存量的衡量標準,即家庭當年送出或收到的禮金和禮物(折合為人民幣),該指標包含“禮金支出”和“禮金收入”兩部分[56]。CHARLS問卷在“家庭交往與經濟幫助”模塊詳細調查了“過去一年該家庭與不住在一起的父母、岳父母、子女、孫子女、兄弟姐妹、親戚間的經濟往來情況”,將該題項涉及到的經濟收入與經濟支出加總后取對數,即為家庭層面社會資本。(3)社區社會資本。參考Hendryx等的做法,在計算社區社會資本指標時,使用每個社區層面的人均個體社會資本衡量社區社會資本[57]。

表1 社會資本與主觀幸福感變量的描述性統計

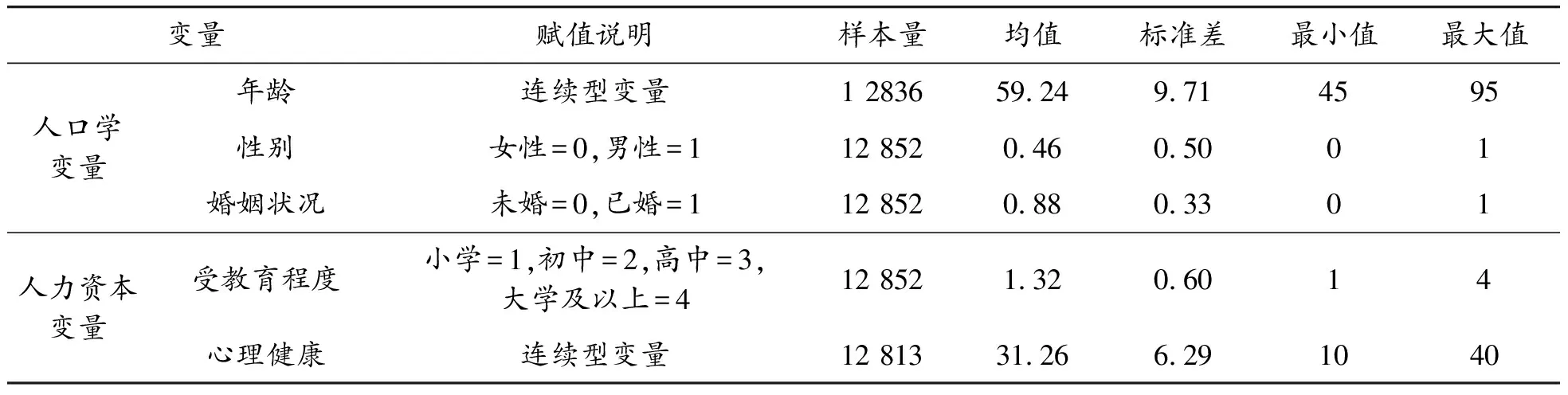

3.控制變量

除了基本的人口學變量外,本文還控制了個體的人力資本變量,以此降低遺漏變量帶來的內生性問題。人口學變量包括性別、年齡和婚姻狀況;人力資本變量包括受教育程度和心理健康水平。其中年齡為連續型變量;女性=0,男性=1;未婚=0,已婚=1;小學及以下賦值為1,初中賦值為2,高中及中專統一視為高中賦值為3,大專及以上統一視為大學及以上賦值為4;心理健康水平由流調中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale,CES-D)計算得出,在CHARLS問卷中該量表一共設計了10個反映正性情感和負性情感的題項,如“我對未來充滿希望”或“我因一些小事而煩惱”等,要求受訪者回答該情緒在最近一周內出現的次數,答案包括“偶爾或無(少于1天)、有時(1~2天)、經常或一半時間(3~4天)、大部分時間或持續(5~7天)”,并依次賦值為1~4。反映負性情感的題項進行反向編碼處理后,將所有題目加總獲得心理健康得分,值域為[10-40],數值越大代表心理健康水平越高,如表2所示。

表2 控制變量的描述性統計

(三)實證模型

對于非平衡嵌套數據,分層線性模型(HLM)可以對數據中的方差、協方差成分進行分解估計,并檢測出其層級差異,而常規模型無法做到這一點,因此本文選取HLM模型作為主要研究方法,該模型具體設定如下:

Happinessijk=β0+β1Scocial_Capitalijk+β2Xijk+vk+vjk+εijk

(1)

其中,Happinessijk為社區k家庭j個體i的幸福感,Scocial_Capitalijk為各個層次的社會資本變量,Xijk為影響農村中老年人主觀幸福感的其他因素,vk為社區層面隨機截距項,vjk為家庭層面隨機截距項,εijk為隨機誤差項,β1即為本文關注的核心自變量社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響。

四、估計結果與分析

(一)社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響

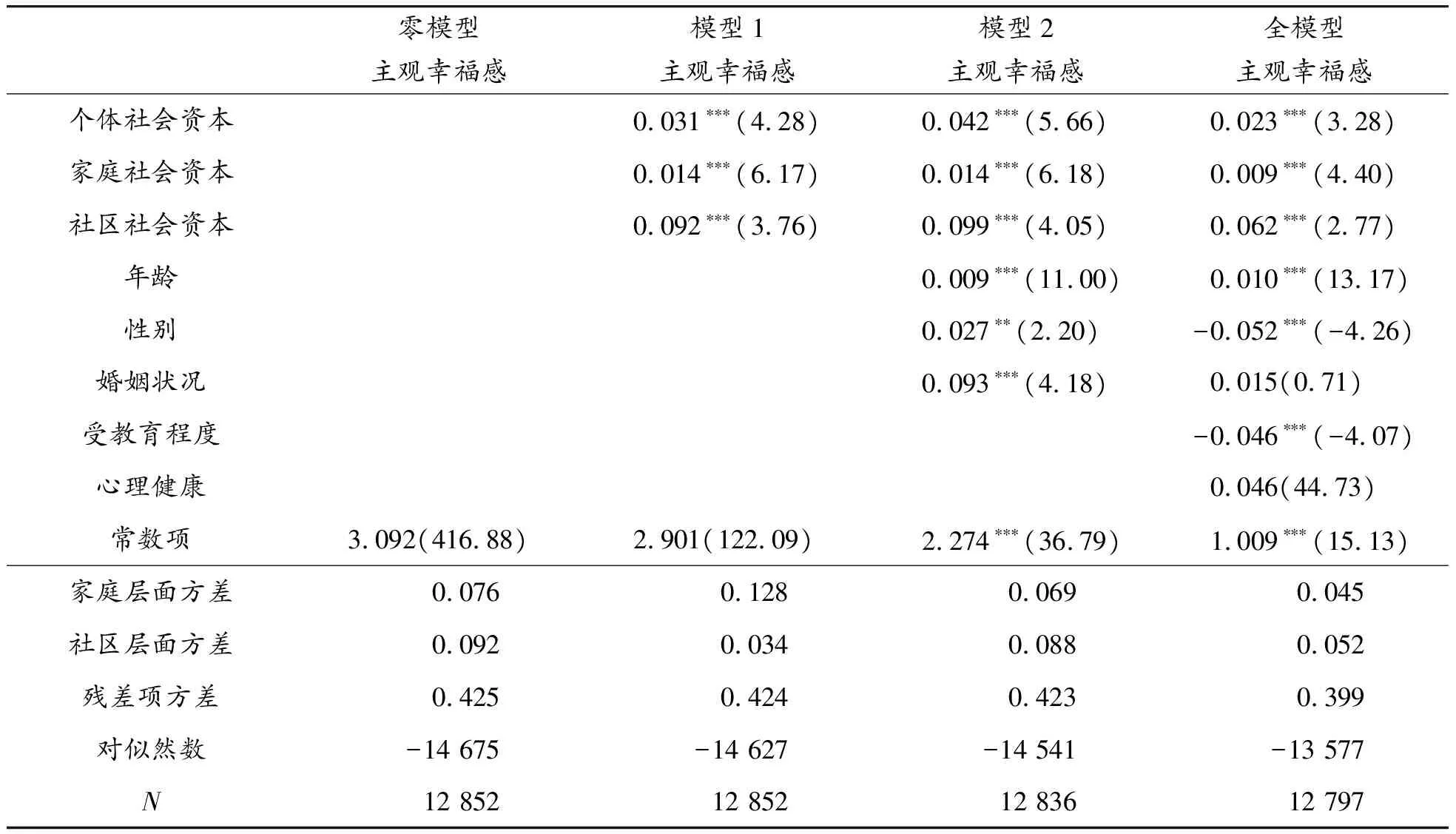

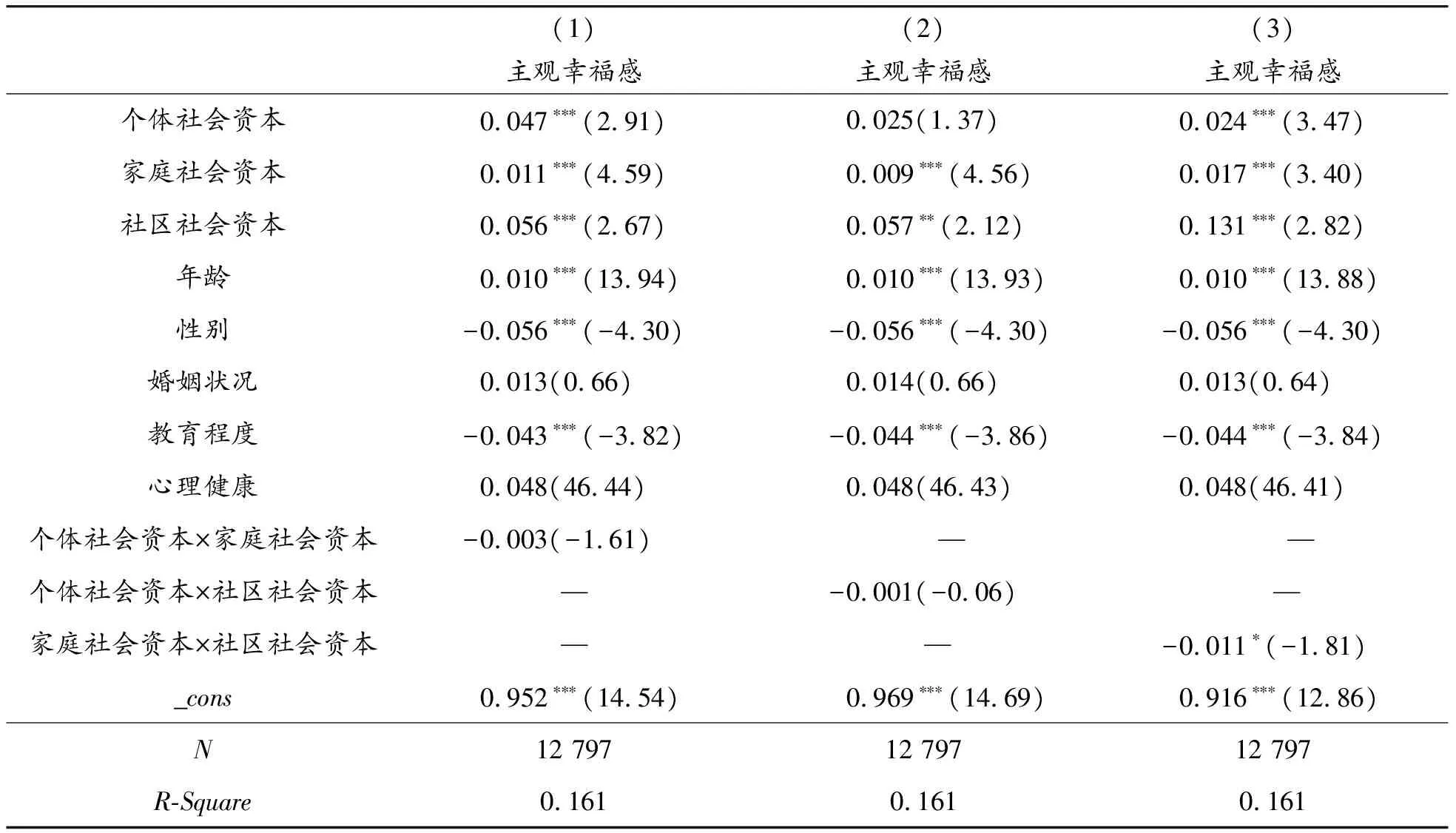

本研究通過構建零模型將農村中老年人主觀幸福感的總變異在個體、家庭、社區三個層面進行劃分,進而探討個體社會資本、家庭社會資本與社區社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響,詳細實證結果見表3。

表3 社會資本與農村中老年人主觀幸福感的分層線性模型(HLM)

在零模型中,家庭層面的方差為0.076,社區層面的方差為0.092,殘差項的方差為0.425,可見農村中老年人主觀幸福感存在較大的個體變異。同時我們可以根據這些方差來計算主觀幸福感的組內相關系數ICC(Intraclass Correlation Coefficient),結果顯示,農村中老年人主觀幸福感在家庭層面的變異占總變異的比例為0.128(0.076/(0.076+0.092+0.425)=0.128),在社區層面的變異占總變異的比例為0.155(0.092/(0.076+0.092+0.425)=0.155),所以家庭與社區層面的變異之和可以解釋總變異的0.283,大于經驗值0.059,說明農村中老年人的主觀幸福感水平存在顯著的家庭與社區差異,應當建立分層線性模型。

在零模型的基礎上,本文擬合以下3個模型:模型1是僅加入社會資本變量的單變量模型;模型2是在模型1 的基礎上加入人口學變量的半設定模型;模型3是加入社會資本變量、人口學變量和人力資本變量的全模型。

從模型1可以看出,三個層面的社會資本均對農村中老年人的主觀幸福感產生顯著的正向促進作用。從隨機截距項來看,社區部分從0.092下降到0.034,表明社區社會資本對于解釋農村中老年人的主觀幸福感間的差異起到了很大的作用。全模型顯示,在控制了人口學和人力資本變量后,個體社會資本每提高一個標準差,農村中老年人的主觀幸福感顯著提高0.023;家庭社會資本每提高一個標準差,農村中老年人的主觀幸福感顯著提高0.009;社區社會資本每提高一個標準差,農村中老年人的主觀幸福感顯著提高0.062。社區社會資本對農村中老年人的主觀幸福感影響最大,個體社會資本次之,家庭社會資本又次之。

從模型2可以看出,年齡變量系數為正,且在1%水平上統計顯著,說明年齡與農村中老年人的主觀幸福感呈現顯著正相關關系,隨著年齡的增長,其主觀幸福感逐漸提升,這主要是由于隨著生活閱歷的增長,中老年人的人生態度更加豁達,更加熱愛和享受生活;性別變量系數為正,且在5%水平上統計顯著,說明男性中老年人的主觀幸福感高于女性,這大概是由于與男性相比,女性在農村社會中承擔了來自子孫照料、家庭事務及農業生產等方面的多重責任;婚姻狀況變量系數為正,且在1%水平上統計顯著,說明已婚中老年人的主觀幸福感高于未婚,也就說良好的婚姻關系、和諧的家庭氛圍能夠顯著提升中老年人的主觀幸福感。

從全模型可以看出,心理健康變量系數為正,但統計不顯著,實際上心理健康對人們的主觀幸福感是具有顯著正向影響的,此處結果不顯著可能是由于受訪對象普遍自評心理健康水平較高,但其主觀幸福感不強造成的,這也從側面反映了我國農村中老年人主觀幸福感水平總體較低;受教育程度變量系數為負,且在1%水平上統計顯著,說明受教育程度越高其主觀幸福感越低,這可能是因為在我國農村尤其是西部地區農村居民文化素質普遍較低,而高學歷者對生活的期望和環境要求較高,導致其對生活現狀感到不滿,即受教育程度越高越容易有高預期與低現實的落差感[58];值得注意的是,受人力資本變量的影響,性別變量的系數由正轉為負,且在1%水平上統計顯著,說明在受教育程度的影響下,男性中老年人的主觀幸福感明顯低于女性,這可能是由于受傳統重男輕女思想的影響,受教育程度高者多為男性,導致男性中老年人的主觀幸福感明顯低于女性;另外,婚姻狀況變量不再具有統計顯著性,這可能是因為受教育程度高的農村中老年人受傳統婚姻觀束縛較少,結婚與否不再是影響其對生活滿意度的主要原因。

(二)社會資本影響農村中老年人主觀幸福感的交互檢驗

為了進一步分析社會資本對于農村中老年人的主觀幸福感的影響機制,本文引入個體社會資本、家庭社會資本、社區社會資本三者的交互項來檢驗三個層面的社會資本是否存在跨層的交互效應。此處各變量的定義與前文一致,我們重點考察的是交互項系數,如果交互項系數不顯著,則在統計學意義上可視其為不存在,即各層次社會資本各獨立影響農村中老年人的主觀幸福感,若交互項系數顯著為正,則說明高層次的社會資本的增加可以增強低層次社會資本對農村中老年人的主觀幸福感的影響,高層次社會資本產生的邊際效應為正,若交互項系數顯著為負,則說明高層次的社會資本的增加反而會削弱低層次社會資本對農村中老年人的主觀幸福感的影響,高層次社會資本產生的邊際效應為負。

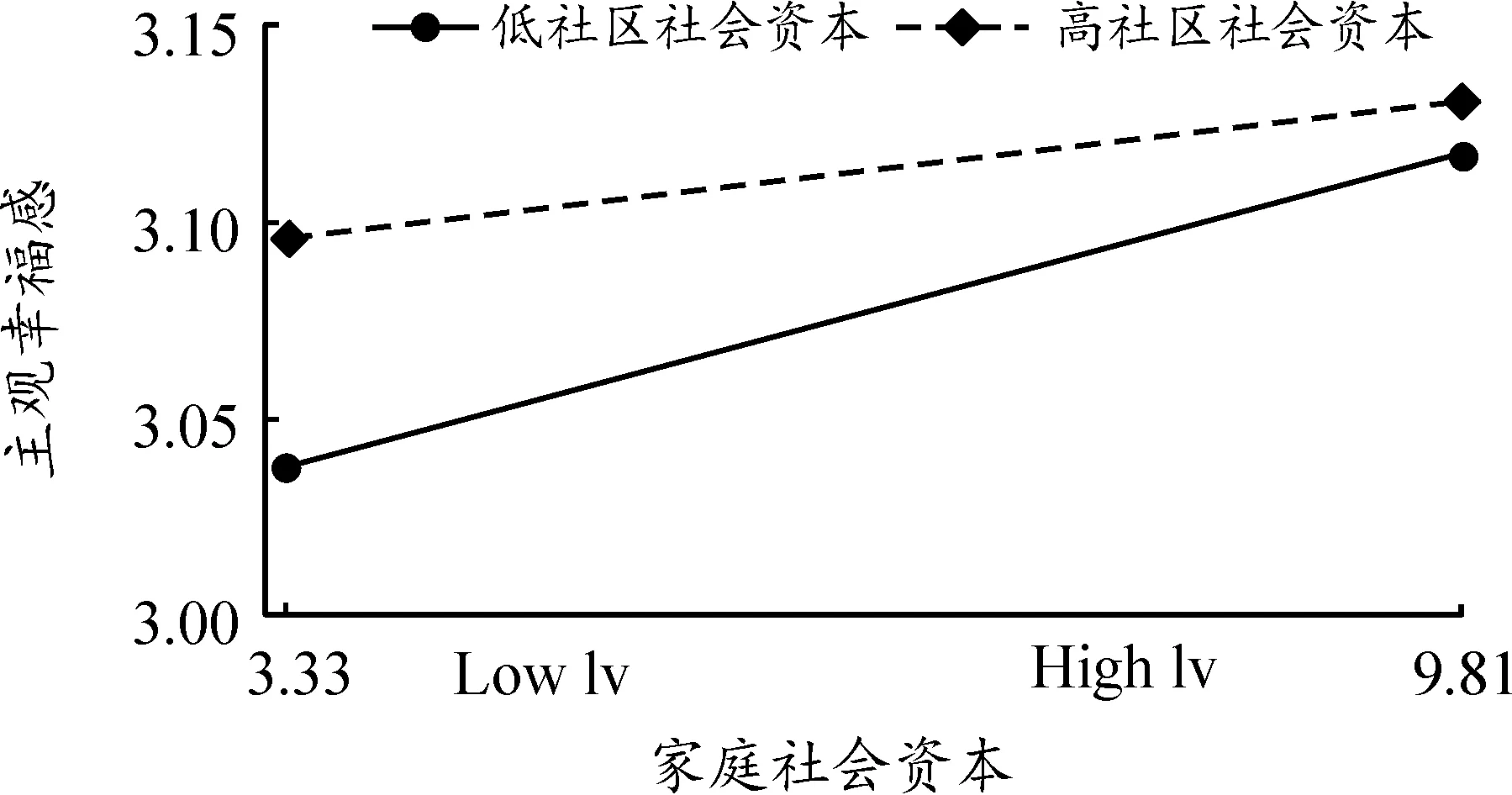

表4列出了加入了交互項的普通最小二乘法回歸結果,從中可以發現:社區社會資本與個體社會資本,家庭社會資本與個體社會資本之間不存在跨層交互作用,而社區社會資本與家庭社會資本的交互項系數顯著為負,說明社區社會資本的增加反而會降低家庭社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響。

結合我國農村的實際情況來看,對此結果的解釋主要從以下兩個角度展開:一是對于家庭社會資本低的農村中老年人來說,其與親友的經濟往來整體處于較低水平,但是經濟往來也只是衡量家庭社會資本的一個代表性指標,經濟往來低并不是代表實際往來就少,但是可以從側面反映出該社區所處地區的經濟發展水平可能處于較低水平,社區建設可能比較落后,在家庭社會資本與社區社會資本同時增加時,社區社會資本對于農村中老年人的主觀幸福感將起到主要促進作用。社區社會資本的增加往往代表的是社區的基礎設施建設,公共服務水平的提升,社區建設產生的正外部性最終傳導到社區內部的居民,使得其主觀幸福感得到了提升。二是對于家庭社會資本高的農村中老年人來說,其對于幸福感的預期將更高,同時本身的家庭社會資本也更難有大的提升空間,導致社區社會資本的增加反而減弱了家庭社會資本對于農村中老年人主觀幸福感的促進作用。

表4 社會資本影響農村中老年人的主觀幸福感的交互檢驗(OLS)

圖2 社區社會資本在家庭社會資本與主觀幸福感之間的調節效應

本文借鑒Aiken等的做法[59],通過繪制調節效應圖來直觀展示社區社會資本在家庭社會資本與農村中老年人主觀幸福感之間的調節作用(圖2所示)。該方法的原理是計算交互項的均值±1個標準差,將獲得的4個值代入擬合后的直線,獲得4個預測值,再將這4個點兩兩相連畫出調節效應圖。從圖中我們可以看出,不管是高社區社會資本組還是低社區社會資本組,家庭社會資本對于農村中老年人的主觀幸福感均有著顯著的正向促進作用。從相對位置來看,高社區社會資本的直線位于低社區社會資本的直線之上,說明更高的社區社會資本意味著農村中老年人的主觀幸福感更強。從兩條直線的斜率來看,在社區社會資本存量較低時,家庭社會資本與農村中老年人的主觀幸福感的斜線更為陡峭,但當社區社會資本存量較高時,斜線變得平坦,說明家庭社會資本對于農村中老年人的主觀幸福感的影響減小,即社區社會資本存量的增加弱化了家庭社會資本對農村中老年人的主觀幸福感的影響。

五、研究結論及政策建議

(一)研究結論

本文基于北京大學國家發展研究院中國經濟研究中心主持的中國健康與養老追蹤調查數據,通過圍繞各層級社會資本對農村中老年人主觀幸福感的影響展開實證分析,得出以下結論:總體上,社會資本能夠顯著提升農村中老年人的主觀幸福感。在影響程度上,社區社會資本對農村中老年人的主觀幸福感影響最大,個體社會資本次之,家庭社會資本又次之;在影響機制上,社區社會資本對家庭社會資本起到了調節效應,社區社會資本存量的增加弱化了家庭社會資本對農村中老年人的主觀幸福感的影響,同時更高的社區社會資本意味著農村中老年人的主觀幸福感更強。在其他控制變量中,性別、年齡、婚姻狀況和受教育程度對農村中老年人的主觀幸福感產生顯著影響,具體表現為:男性的主觀幸福感普遍高于女性;隨著年齡的增長,農村中老年人的主觀幸福感逐步提升;已婚中老年人的主觀幸福感高于未婚;受教育程度越高其主觀幸福感越低,并負向調節了性別和婚姻狀況變量對農村中老年人的主觀幸福感的影響,這表明受教育程度是影響農村中老年人的主觀幸福感的重要因素。

(二)政策建議

第一,以留守農村的中老年群體作為鄉村振興戰略的重點扶持對象。當前,留守中老年人是農村的主要群體與農村建設的主要力量,但其與城市的聯系較少,對互聯網信息、城市資源、市場資本等外部資源的獲取能力不強。因此,國家資源的投入應更具有傾向性,著力為農村中老年人的生產生活提供基礎性保障,不斷強化社區的基本公共服務的供給,提高公共服務質量,加強醫療衛生等基礎設施建設,完善農村醫療保險制度,更好地保障農村中老年人健康。簡言之,鄉村振興要依靠留守農村的中老年人,更要為他們提供良好的服務。

第二,增強農村中老年人的社區參與組織化程度,提高農村社區社會資本水平。根據農村中老年人的需求,開展豐富多彩的社區活動,積極引導與鼓勵更多的農村中老年人參與,其中,尤其是農村中的特殊群體,如農村“五保戶”、獨居老人等;積極培育社區社會組織,鼓勵農村居民根據自己的興趣愛好成立或參加舞蹈隊、合唱團等各種類型的文娛體育組織。通過提高農民組織能力、加強社區文化建設,提高社區社會資本水平,進而提升農村中老年人主觀幸福感。

第三,增強農村中老年人的家庭韌性,提高農村居民的家庭社會資本水平。要加強家風建設,崇尚“孝文化”,弘揚尊老、愛老、助老的優良傳統,營造和睦融洽的家庭氛圍;鼓勵家庭成員更多地參加社會活動,拓寬社會交往范圍,從中獲取更多的信息資源和社會支持;在家庭經濟條件允許的情況下,積極為農村中老年人購買養老、大病等商業保險,增強家庭抗風險能力;考慮到婚姻狀況對農村中老年人主觀幸福感具有顯著影響,因此要努力解決農村單身中老年群體的婚姻問題,嘗試舉辦單身中老年人公益相親活動,幫助其組建幸福美滿的家庭。

第四,培育農村中老年人的社區參與意識與能力,提高農村居民的個體社會資本水平。要不斷提高農村中老年人的自我效能感和對社區活動的參與積極性;加強專業社會組織的外部干預,為農村中老年群體賦能,增強其社區參與能力;增強農村中老年人的互助意識和能力,將低齡中老年人自我組織起來照料高齡老年人,發展互助養老,推廣完善這一低成本、高質量極具中國農村特色的養老模式;考慮到受教育程度對農村中老年人主觀幸福感的影響,應著力實現城鄉教育服務均等化,提高農村居民的總體受教育水平,營造良好的社會交往環境,縮小高學歷者的心理落差。