布魯氏菌病合并肝功能異常患兒的藥學監護研究

周恩源

布魯氏菌病(brucellosis)是一種由布魯氏菌引起的人畜共患的全身性感染疾病,也是一種常見的感染性疾病,其具有一定的職業性及地方性,臨床統計數據顯示,該疾病的年發病率約為21.02/10 萬[1]。布魯氏菌病為一種發熱性疾病,其主要臨床癥狀為長期發熱、多汗、關節疼痛以及脾臟腫大等,并且會引起肝功能損傷。對于該疾病臨床一般采取抗感染等藥物進行對癥治療,并且輔助使用鎮痛解熱藥物,但多數患者依從性不佳,導致停藥后出現復發等情況。兒童處于生長發育時期,機體各項功能尚未完善,對藥物的吸收、分布、代謝及排泄等均存在較大的個體差異,因此對于布魯氏菌病患兒在臨床用藥治療過程中需要合理用藥,進行藥學監測,保證患兒用藥安全性。根據以上情況,本次重點分析布魯氏菌病合并肝功能異常患兒的用藥情況,旨在為后續的臨床治療提供數據參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年3 月~2020 年12 月在本院接受治療的52 例布魯氏菌病合并肝功能異常患兒,其中男29 例,女23 例;年齡2~12 歲,平均年齡(5.56±5.11)歲。患兒2 個月前在無明顯誘因情況下出現發熱及畏寒等情況,體溫最高可達到39.2℃,部分患兒出現大腿外側疼痛,但未出現放射性疼痛,出現不同程度的淋巴結及雙側扁桃體腫大;谷丙轉氨酶(ALT)195~198 U/L,谷草轉氨酶(AST)168~178 U/L。納入標準:患兒年齡<14 歲;家屬同意接受本次治療措施。排除標準:合并腎、心臟等功能異常;不能配合本次研究的患兒。

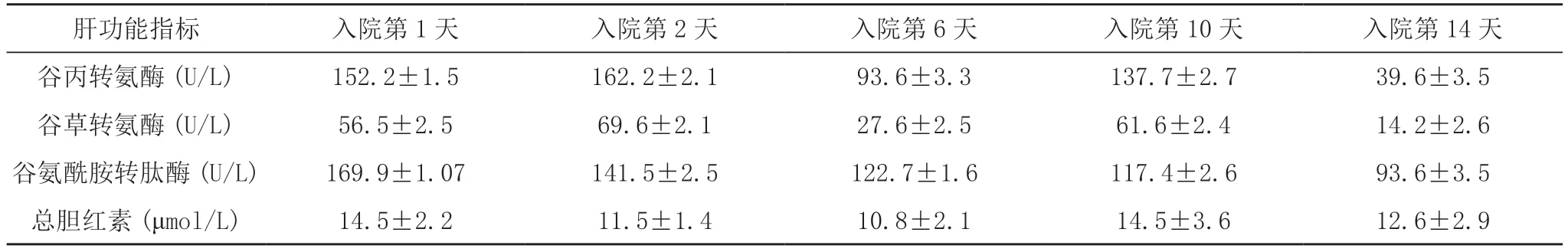

1.2 病情分析 患兒疾病多發生在夏季,屬于布魯氏菌病的高發時期,根據患兒的臨床癥狀及表現診斷為急性期布魯氏菌病,感染情況較明顯,病原菌一般是由多核細胞及巨噬細胞攝取,然后移動到局部淋巴結后在細胞內進行復制。其感染分為3 個階段,第1 個階段為病原體在感染后2 d 內侵入宿主內;第2 階段為病原體在網狀內皮和宿主系統進行復制,此時為急性感染期;第3 個階段出現了病理學改變,疾病會持續6~12 個月,該階段稱為慢性期。本次研究52 例患兒出現肝功能異常,原因是布魯氏菌在血液系統中進行繁殖,并出現了變態反應。患兒在住院1~12 d 肝功能均處于異常情況,具體見表1。

表1 患兒入院不同時期肝功能指標情況()

表1 患兒入院不同時期肝功能指標情況()

1.3 治療方法 首先給予保肝及退熱藥物,但是效果不理想,高燒仍然反復出現。采集血清進行分析,結論為“馬耳他布魯氏菌”,補充診斷為布魯氏菌病。然后給予患兒利福平、左氧氟沙星等治療。首先給予左氧氟沙星進行急性抗感染治療,左氧氟沙星氯化鈉注射液0.5 g,1次/d,靜脈滴注,治療5 d;然后給予注射用還原型谷胱甘肽+甘草酸二銨注射液進行保肝治療,注射用還原型谷胱甘肽1.8 g,1次/d,靜脈滴注,甘草酸二銨注射液150 mg,1次/d,靜脈滴注,治療14 d。待體溫正常后進行肝功能檢查,此時顯示谷丙轉氨酶及谷草轉氨酶水平均較高,超聲進行診斷顯示肝內外膽管未見擴張,并且包膜平滑完整,未見異常回聲,對患兒做甲肝、乙肝及丙肝檢查,顯示無異常。繼續進行治療,肝功能獲得好轉,但部分患兒仍然出現頭痛癥狀,考慮為抗感染治療不夠徹底,因此根據《布魯氏菌病診療指南》[2]停止使用左氧氟沙星,改為利福平+多西環素進行治療,利福平注射液0.6 g,1次/d,靜脈滴注,鹽酸多西環素片100 mg,2次/d,口服,治療9 d。

1.4 用藥分析 抗感染藥物選取應該參考《布魯氏菌病診療指南》,由于該種病原體為細胞內寄生,機體免疫系統很難將其清除,容易轉化為慢性感染,增加治療難度。臨床藥師在用藥時主要采取兩種方案,第一種為多西環素+利福平或者鏈霉素;第二種用藥方案為多西環素和復方磺胺甲惡唑或者妥布霉素;利福平+福喹諾酮類藥物。根據考慮患兒出現了輕度以及中度的肝損傷,其一線治療藥物雖然為利福平以及多西環素,但具有肝毒性,不利于肝功能轉歸的治療,而且利福平還會干擾膽紅素的清除等,會進一步損傷肝功能[3]。因此在疾病治療的初期,藥師未選取一線治療模式,而是先采用安全性比較高的左氧氟沙星進行治療,待患兒的肝功能改善后考慮到喹諾酮藥物在pH 7.0 以上的堿性環境中活性比較高,細胞酸性物質會使得左氧氟沙星對于布魯氏菌產生耐藥性,導致治療效果不理想,因此采取利福平以及多西環素進行治療。選取保肝藥物時臨床藥師根據《肝臟炎癥及其防治專家共識》參考文獻建議采取2 種保肝藥物聯合治療的模式,在入院后使用還原型谷胱甘肽和甘草酸二銨抗炎保肝治療。甘草酸類藥物和抗氧化類藥物可作用于炎癥因子產生的前后階段,甘草酸類藥物可調節專利因子kB 和絲裂原活化蛋白激酶途徑抑制炎性物質的釋放。本次使用的藥物情況見表2。

表2 藥物使用情況

2 結果

52例患兒治療14 d后肝功能恢復正常,谷丙轉氨酶為12.1~14.2 U/L,谷草轉氨酶為32.2~34.0 U/L,發熱等癥狀消失,患兒順利出院,出院后隨訪1個月,血液指標檢查為陰性,抗感染治療有效。

3 討論

布魯氏菌屬依據其宿主的偏好性共分為9 個種,分別為牛種、羊種、豬種、犬種、綿羊附睪種、沙林鼠種等[4]。其中以羊種和豬種布魯氏菌病情最嚴重,羊種病菌感染后可出現中毒癥狀,感染豬種布魯氏菌病后患者可出現肝臟以及脾臟損害,并且容易引起發熱、全身乏力等急性癥狀,該疾病病程長,可反復發作,治療難度系數比較大[5,6]。臨床研究數據顯示,10%~30%的布魯氏菌病患者為急性發病,并且會出現發熱癥狀,部分患者可出現不規則發熱及低熱,而當病菌侵入到關節系統后患者會出現關節炎,引起關節紅腫疼痛,對于男性還可能會引發睪丸炎,嚴重危害患者的健康,因此需要積極開展治療[7-9]。對于該疾病一般需要抗感染以及保肝治療。

兒童由于特殊的生理結構在藥物選擇時具有一定的限制,并且需要加強用藥監測,預防不良反應發生[10]。在本次臨床分析中,根據患兒具體情況選取相應治療藥物,并且一開始并未使用一線治療藥物,而是使用安全性較高的左氧氟沙星,感染獲得初步控制后再使用保肝類藥物,之后根據感染控制情況再選取一線藥物進行干預。通過以上用藥監測分析并及時調整用藥方案后取得比較理想的治療效果。

總之,布魯氏菌病合并肝腎功能異常時需要注意抗感染治療,臨床藥師應該通過參考相應指南結合臨床實際協助醫師調整治療方案,保證用藥安全性以及治療的有效性。