數字經濟發展對實體經濟的影響研究

羅茜 王軍 朱杰

[摘 要]作為新發展階段經濟高質量發展的新模式與新動力,數字經濟的發展對于提振我國實體經濟、增強國際競爭力、建設新發展格局具有重要意義。文章基于我國省級面板數據,在理論分析數字經濟對實體經濟影響效應與作用機制的基礎上進行了實證檢驗。結果顯示:在研究的樣本期內,數字經濟的發展顯著提升了實體經濟發展水平。從作用機制來看,一方面,數字經濟通過產業數字化、數字產業化的發展直接作用于實體經濟;另一方面,數字經濟通過影響實體產業供需結構,促使產業結構合理化來間接推進實體經濟發展。此外,數字經濟對實體經濟的影響在不同的市場化程度與經濟發展水平下表現出明顯的異質性,在低市場化程度和經濟發展水平區域的作用更強,存在一定的益貧效應。據此,提出可持續推進數字產業化、產業數字化發展保障數字經濟的內源驅動力量,同時注重數字經濟實施市場環境差異性因地施策。

[關鍵詞]數字經濟;實體經濟;經濟供需結構;產業結構合理化

[中圖分類號] F49[文獻標識碼] A[文章編號]? 1673-0461 (2022) 07-0072-09

一、引言

作為國民經濟發展的著力點和財富創造的本源,實體經濟一直是我國經濟持續發展的重要組成,更是經濟高質量發展的堅實力量。早在2016 年,習近平總書記在中央經濟工作會議上就曾強調:“不論經濟發展到什么時候,實體經濟都是我國經濟發展、我們在國際經濟競爭中贏得主動的根基。我國經濟是靠實體經濟起家的,也要靠實體經濟走向未來”[1]。實體經濟的穩定發展,不僅是我國經濟持續發展的關鍵,還是國家強盛的支柱。當前我國實體經濟“大而不強”而導致經濟發展根基不牢,一方面不利于我國經濟的可持續發展,另一方面不利于我國在國際競爭中優勢地位的建立,成為了我國經濟“由大轉強”過程中的制約因素。要解決我國實體經濟發展的問題,本質上就是要解決我國經濟運行中的“三大失衡”問題,“即實體經濟結構性供需失衡、金融和實體經濟失衡、房地產和實體經濟失衡”[2],歸根結底在于中國經濟結構優化調整的問題 [3]。

數字經濟作為我國經濟發展的新動能,不僅能夠直接作用于產業數字化、數字產業化發展,對實體經濟產生直接影響,是提振實體經濟的重要因素,還有利于調節實體產業生產過程中的供給與需求、合理化產業結構,是新時代推進我國經濟結構優化發展的重要動力。自2016年,習總書記提出“做大做強數字經濟,拓展經濟發展新空間”①,我國數字經濟實現了迅猛的發展。2020年,我國數字經濟規模從2016年的22.6萬億元擴展至39.2萬億元,增長達73.45%,年均增速14.76%,GDP占比提升8.3%,日趨成為國民經濟發展的重要組成②。2019年習近平主席提出“要促進數字經濟和實體經濟融合發展” ③,并將其納入到我國“十四五”規劃中,強調“促進數字技術與實體經濟深度融合,賦能傳統產業轉型升級,催生新產業新業態新模式,壯大經濟發展新引擎”[4]對我國現代產業體系構建與優化升級的重要作用。而要實現數字經濟與實體經濟的融合發展,首先應當厘清數字經濟對實體經濟發展的作用機制及影響效應。只有深入分析當前數字經濟對實體經濟的作用機制與影響程度,才能夠發掘當前數字經濟與實體經濟融合中存在的問題,更好地提振實體經濟,促進我國經濟結構優化發展,助力我國經濟發展新格局建設。

二、文獻綜述與理論機制分析

(一)文獻綜述

當前學界有關實體經濟的研究,涵蓋于習近平總書記所提出的經濟結構“三大失衡”的框架之下。首先,金融、房地產與實體經濟的失衡,即虛擬經濟與實體經濟的失衡。自2008年金融危機爆發以來,在虛擬經濟繁榮泡沫崩塌的背后,金融、房地產與實體經濟的失衡成為了學界關注的焦點,引發了虛擬經濟與實體經濟背離與回歸的討論,實體經濟對于我國經濟發展的根本促進作用得到了廣泛的認可,開始強調虛擬經濟與實體經濟的協調發展 [5-6]。尤其在邁入新時代后,面對我國供給側結構性改革的實施,虛擬經濟對實體經濟的支持被認為是推進供給側改革、調節經濟結構失衡的重要途徑[7]。據此,學者們提出虛擬經濟與實體經濟的結構的調整,不僅需要依靠金融體系的建立健全 [8]、發揮金融對實體經濟的服務性作用 [9]、合理發展房地產 [10],還需要新業態、新技術的聯合 [11-12]。其次,實體經濟結構性供需失衡。實體經濟的供需結構性失衡,表現在產品供給與消費者需求的不匹配,導致低端產品供給過剩,中高端產品供給不足 [3];與此同時,生產與消費的信息不對稱與高昂的生產成本使得企業不具備改進產品適應市場需求的動力 [13],導致產業結構調整緩慢,部分產業變革僵化、滯后。對此,學者們提出,實體經濟的供需結構的優化,應當結合新型的生產模式與技術,促進供需間的信息交換提升產品供需匹配程度,降低企業生產成本推進產業結構優化發展。

作為新時代高質量經濟發展的新動能、新要素,數字經濟逐漸成了解決實體經濟發展問題的關鍵因素。針對上述發展困境,當前學者們關于數字經濟對實體經濟促進作用的研究可概括為以下兩個方面:第一,數字技術與金融的結合有效地完善了金融體系建設,促進了虛擬經濟與實體經濟的平衡發展。有學者認為,數字金融的發展有利于發揮金融對實體經濟的服務性作用,緩解企業融資約束,紓解實體企業融資困境 [14];汪亞楠等(2020)[15]通過城市面板數據,建立了固定效應模型,證實了數字金融通過創新研發促進了中小企業創新,對實體經濟發展具有顯著促進作用。第二,數字技術對實體企業的滲透有效地推動了產業優化發展,有利于推進實體經濟的供需平衡。隨著人工智能技術的創新與應用場景深化,市場中產品的供給與需求得到重塑與提升,是實體經濟發展的關鍵 [16];以數據流為基礎的大數據發展,有力地促進了技術、資金、人才的優化整合 [17];加之互聯網對企業運營、組織結構和競爭行為的推動,互聯網技術的應用促進了制造業的創新與發展 [18],最終促進了經濟結構與資源配置的優化,有利于提升實體經濟水平。

既有文獻多集中于對數字金融與實體經濟的影響探討,以及數字經濟與實體經濟關系的理論分析,做出了較為豐富的研究成果,但仍存在有待拓展之處:一是當前文獻鮮有從實證分析的角度刻畫數字經濟對實體經濟作用的全貌;二是關于數字經濟對實體經濟內在影響機制的研究尚較為缺乏。鑒于此,本文基于王軍等(2021)[19]構建的數字經濟發展綜合指數,通過2013—2019年30個省(直轄市、自治區)的面板數據,探尋數字經濟與實體經濟作用關系。可能的邊際貢獻集中于以下三個方面:①本文基于數字經濟發展指數,從較為全面的視角構建了數字經濟與實體經濟影響模型,拓展了既有研究。②從直接、間接兩個維度對數字經濟對實體經濟的影響機制進行了分析,并運用實證回歸加以驗證,深化了已有文獻。③基于市場化程度、經濟發展水平兩個層面,探尋了數字經濟對實體經濟的異質性效應。以此來為進一步深化數字經濟與實體經濟的融合提供一些參考。

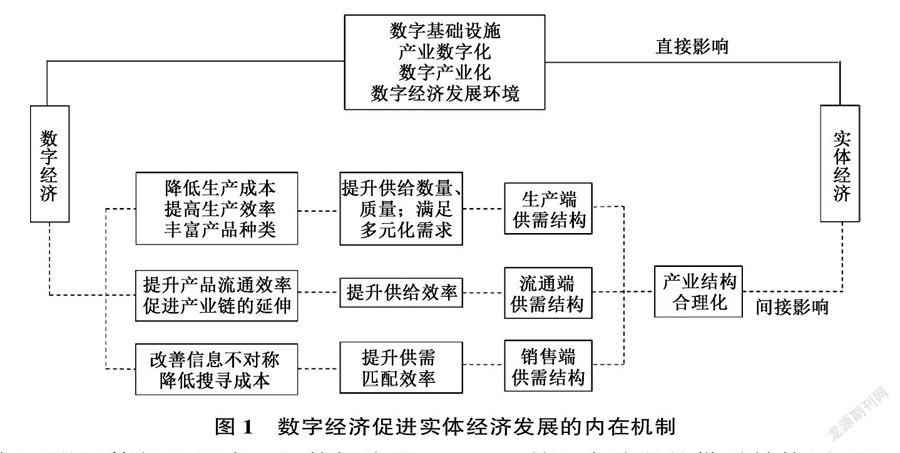

(二)理論機制分析

作為我國經濟發展新格局的重要引擎和國民經濟的組成部分,數字經濟對我國經濟的促進作用已得到多方的證實。數字經濟發展突出表現在產業數字化、數字產業化的發展,作為實體產業的新興組成部分,產業數字化與數字產業化的發展直接關系到實體經濟高級化、持續化建設,是新時代下實體經濟發展的內源動力。同時,作為一種新型經濟模式,數字經濟以互聯網、人工智能、云計算及大數據等為主要內容,其所具備的高協同性、低成本性與高滲透性等特征有利于消除企業與消費者間信息不對稱、降低企業交易費用、提高產品供需匹配度 [20];在規模經濟與范圍經濟的作用下,數字經濟成為了企業技術改進、降低生產成本,實現產業結構合理化 [21]、改善經濟結構失衡的關鍵因素,對實體經濟發展具有間接影響。因此,本文從數字經濟的內涵與特征出發,從直接與間接兩個維度探尋數字經濟對實體經濟的作用機理(見圖1)。

1.直接作用機制

數字經濟對實體經濟的直接影響,蘊含于數字經濟的內涵之中。當今學界多將數字產業化視為數字經濟的基本部分,產業數字化作為其發展外延是數字經濟的融合部分,同時也包含了數字治理和數字的價值化兩個部分。鑒于數字經濟對實體經濟的作用更多體現在數字產業化、產業數字化兩個方面,本文參考王軍等(2021)[19]對數字經濟層級劃分,以產業數字化、數字產業化為基礎,將數字經濟發展載體與數字發展環境共同納入數字經濟對實體經濟的直接作用渠道進行探討。首先,數字產業化由信息通信、電子制造、軟件信息服務與互聯網等行業組成,以數據為驅動力、依靠新型數字技術的創新突破,是我國信息技術產業發展的新方向。以大數據、人工智能、云計算等為主的創新企業不斷涌現,新業態、新突破層出不窮,為現代新型產業體系構建創造了契機,有利于實體經濟向高端產業躍進,是實體經濟的新型組成部分。其次,產業數字化是數字技術與傳統產業的融合。通過數字技術在傳統產業間的應用,實現了傳統生產要素的優化重組;通過數據要素與傳統產業的融合,激發了實體產業的乘數倍增效應,帶來了實體產業生產數量和生產效率的提升,是實體經濟發展的新型推動力。此外,數字經濟發展以5G、數據中心、工業互聯網等建設為代表的新型基礎設施為載體。新基建的推進,促進了信息、電信等行業的建設與轉型,為新時代實體經濟的創新與發展創造了基礎。進一步地,以數字治理與數字創新為代表的數字發展環境,通過構建新型數字治理體系有效地推進了部門與社會參與主體的協同共建;通過數字技術創新推動了生產要素、生產力的提升,為數字經濟提振實體經濟創造了條件。綜上,數字經濟發展引起的技術創新與產業升級有力地驅動了實體經濟的發展,為我國構建經濟發展新格局奠定了基礎。

2.間接作用機制

我國實體經濟發展的短板主要源于經濟供需結構失衡的問題 [3],供需結構的平衡要求供給端與需求端良好的匹配與循環。而產業結構的不合理是造成當前我國經濟結構不平衡的重要原因,突出表現在供給與需求的錯位、產業價值鏈低傳遞性上。因而要解決經濟供需結構失衡的問題,實際上是要解決實體經濟產業結構合理化的問題。據此,本文從數字經濟對實體經濟“生產-流通-銷售”三個階段中供需結構的影響路徑出發,通過數字經濟對產業結構合理化的影響研究,探析數字經濟對實體經濟供需結構失衡問題的間接作用機制。

就生產階段的供需結構層面而言,數字經濟所具有的高技術與高滲透特性,使得實體企業在運用互聯網、大數據分析等新型信息技術的過程中大大改變了生產成本、生產效率與產品種類。一是數字技術在的實體企業滲透一方面有利于形成規模經濟,降低企業生產成本;另一方面有利于促進傳統生產要素效率的提升,優化了數據與傳統生產要素的配置 [22]、降低了要素錯配 [23],帶來了產品供給數量與質量的提升。二是數字經濟通過網絡效應與創新效應,促進了實體企業在主營業務上的拓展與衍生,有利于產品多元化,帶來了新型的產品供給,一定程度上改善了原有需求供給錯位的問題 [24]。

就流通階段的供需結構層面而言,數字經濟通過互聯網、物聯網的建設,提升了產品的流通效率、促進了產業鏈的延伸。隨著互聯網、物聯網在流通領域的廣泛應用,傳統冗長的流通程序得到了優化,帶來了產品流通效率的提升。一方面,在企業與市場之間提升了產品供給的流通效率,有利于增加產品流通速度;另一方面,在企業間加速了生產要素、半加工品的流通,打破了傳統企業相對封閉的價值體系,暢通了實體產業價值鏈,有利于產品供給端質量的提升。

就銷售階段的供需結構層面而言,基于互聯網、大數據的應用,在數字經濟平臺效應、網絡效應的作用下,企業與消費者之間的信息不對稱問題得到了一定程度的改善。互聯網的運用突破了傳統企業銷售的空間阻隔,使得產品與服務的覆蓋半徑更廣 [25],實體企業一方面可以通過互聯網平臺與消費者進行信息交換,降低搜尋成本 [26];另一方面可運用大數據對消費者的需求偏好進行分析,了解其真實需求、研發對應產品。數字技術產品銷售端的應用,建立起了以大數據、信息分析為信號的供需分析模式,打破了過去商品市場中以價格機制為主要信號的供需分析模式 [27],有利于實現買賣雙方供給與需求匹配程度的提升。

綜上,我們可以得出結論,數字經濟對實體產業的供需結構改進有著積極的影響。數字經濟的發展,一方面,有利于促進產品供給端數量質量提升,解決低端供給與中、高端需求錯位的問題;另一方面,有利于促進產品多元化,彌補當前產品種類的缺失,滿足消費者需求,最終促進產品供需的匹配,實現產業結構的合理化。同時,隨著數字技術的應用,推動了實體產業價值鏈的傳遞,促進了產業間的融合與交流,有利于產業結構的優化。因此,數字經濟對企業“生產-流通-銷售”的促進,改善了實體經濟產業結構,暢通了發展渠道,解決了國內大循環“供需梗阻”的問題,最終通過供需結構的平衡發展促進實體經濟水平提升。

三、模型構建、指標選取及數據來源

(一)數據測度及說明

(1)被解釋變量:實體經濟發展水平。當前學界多將實體經濟視為以物質形態為主要表現的經濟活動,涵蓋了有形的實物形態經濟活動與精神層面的產品生產與服務,與虛擬經濟相對應。學界對于實體經濟的認識逐漸深入[3],就實體經濟的測度而言,學者們普遍認為其具有兩個口徑,一是從狹義的角度,采用制造業對實體經濟進行表示;二是從廣義的角度,采用剔除出金融活動和房地產行業的剩余產業生產總值[28]。近年來,美聯儲多以剔除金融與房地產后的GDP水平對實體經濟進行衡量,在宏觀層面上,我國學者也多采用該方法進行測度[29-30]。由于本文基于省級層面對實體經濟與數字經濟發展的關系進行宏觀研究,故采用廣義的測度方法,從各省份歷年的GDP數值中剔除金融與房地產行業的增加值,并對處理后的生產總值取對數,據此用以測度實體經濟發展水平,記作rgdp。

(2)解釋變量:數字經濟發展水平。數字經濟的發展水平以數字產業化、產業數字化為核心,在發展初期,數字基礎設施建設水平與數字經濟發展環境是數字經濟發展的重要促進因素。因此本文借鑒王軍等(2021)[19]對數字經濟發展水平的測度方法④對數字經濟的發展水平進行測度,并記做dedci。

(3)中介變量:產業結構合理化。經由前文的分析,數字經濟通過產業結構合理化促進實體經濟發展。本文在干春暉等(2011)[31]對產業結構合理化泰爾指數的測算基礎上,對產業結構合理化泰爾指數(theil)取倒數,得到產業結構合理化指數,記為structure。

theil=∑ni=1YiYlnYiLi/YL

structre=1theil

其中,Y代表各省總產出,L代表就業,i和n分別表示產業與產業部門數。theil為產業結構合理化泰爾指數,指數越高意味著產業結構合理化偏離均衡狀態程度越深,structure越高,產業結構越合理。

(4)控制變量:①外商直接投資(fdi)。安輝等(2011)指出,外商直接投資對我國經濟發展貢獻度較大,直接影響我國實體經濟發展、建設[32],因此本文采用外商直接投資占GDP比重對該影響因素進行控制。②政府干預程度(gov)。陳豐華(2021)認為政府干預程度是影響實體經濟效率的重要因素,對其發展具有深遠意義[33]。據此,本文借鑒其測度方法,采用省級政府財政支出與其GDP的比值,對政府干預程度進行衡量。③城鎮化水平(urb)。樊光義等(2022)認為城鎮化建設與工業化建設相輔相成,城鎮化水平關系著工業化程度,對實體經濟具有重要影響[30]。本文借鑒樊光義等(2022)學者的做法[30],采用城鎮人口除以地區總人口的數值對城鎮化進程加以測度。④基礎設施(inf)。馬亞明和張立樂(2022)提出,地區良好的基礎設施供給是吸引外部資金、彌補市場機制缺陷的重要環節,有利于提升實體經濟的配置效率[34]。考慮到基礎設施建設對實體經濟發展水平的影響,本文用各省公路、鐵路總長度與各省面積之比對其進行測度。⑤對外開放程度(expo)。蔣業宏(2020)認為對外開放程度有利于實體企業吸收國際先進經驗,實現自身創新、競爭能力的提升[35]。因此,本文在地區進出口總額基礎上,以當年美元兌人民幣年均匯率對其進行換算,將以人民幣計價的地區進出口總額與GDP的占比作為對外開放程度的衡量指標進行控制。⑥金融發展水平(fi)。金融發展水平作為經濟發展的“血液”是國民經濟持續發展的重要因素,其對于實體經濟發展效率的提振作用也得到了學者們的證實 [33]。為控制地區金融發展水平對實體經濟的影響,本文采用各省地區存貸款之和與GDP之比對金融發展水平進行衡量。

(二)基本模型設定

根據上述分析,本文通過構建固定效應模型,以檢驗數字經濟對實體經濟的影響,基準回歸方程為:

rgdp=γ0+γ1dedciit+γ2Xit+μi+φt+εit(1)

其中,i為省份,t為年份,rgdp為除金融、房地產外的分省GDP取對數后的值,代表各省份的實體經濟水平,dedci為各省數字經濟發展水平,Xit為方程中的控制變量,包含外商直接投資(fdi)、政府干預程度(gov)、城鎮化水平(urb)、基礎設施(inf)、對外開放程度(expo)和金融發展水平(fi)。進一步地,本文用μi、φt控制省份、年份固定效應,將εit作為擾動項。

式(1)中已檢驗了數字經濟發展對實體經濟的直接傳導機制。根據前文的理論分析,為初步考察數字經濟通過產業結構合理化提振實體經濟發展水平的作用機制,本文首先將產業結構合理化(structure)單獨納入主回歸方程中設立式(2),并在此基礎上引入數字經濟發展水平(dedci)(如式(3)所示)。以此對數字經濟是否通過產業結構合理化影響實體經濟發展做出初步判斷,回歸方程如式(2)~(3)所示:

rgdp=γ0+γ1structureit+γ2Xit+μi+φt+εit(2)

rgdp=γ0+γ1dedciit+γ2structureit+γ3Xit+μi+φt+εit(3)

在初步驗證了數字經濟通過產業結構合理化對實體經濟產生影響后,本文參考溫忠麟等(2014)[36]的中介效應檢驗方法,在式(1)的基礎上,將產業結構合理化作為中介變量與數字經濟、收入不平等納入同一分析框架,設立歸回方程如式(4)~(5):

structure=a0+a1dedciit+a2Xit+μi+φt+εit(4)

rgdp=b0+c1dedciit+b1structreit+b2Xit+μi

+φt+εit(5)

根據溫忠麟等(2014)[36]的檢驗方法,式(1)中的γ1表示數字經濟對實體經濟影響的總效應,式(4)~(5)中,a1、b1代表產業結構合理化的中介效應。c1代表產業結構合理化維度下,數字經濟發展對實體經濟發展水平的直接影響效應。在γ1顯著的基礎上,若a1、b1顯著,在c1顯著時,則認為產業結構合理化存在部分中介效應,若c1不顯著,則為完全中介效應;若a1、b1 之間至少一個不顯著,則進行Bootstrap檢驗,檢驗通過則表示部分中介效應存在。

(三)數據來源

本文以中國30個省(直轄市、自治區)為樣本(不含西藏和港澳臺地區),基于歷年《中國統計年鑒》、國家統計局網站、各省份統計年鑒及數字經濟發展相關報告,經過整理、計算最終得到上述地區的面板數據。由于本文在對數字經濟的測度中使用了一些新的指標,譬如ICT上市公司數量、互聯網百強企業數量、兩化融合指數、政務機構微博數量等,這些指標大多是在2013年后才出現,故考慮到指標的時效性和可獲得性,從而將面板數據窗口期定位在2013—2019年。

四、實證分析

(一)基準回歸結果

表1第(1)列為基準回歸結果。結果顯示,樣本期內數字經濟發展對實體經濟發展具有顯著的正向驅動作用,印證了前文的理論分析。平均而言,數字經濟發展水平每增高一個單位,實體經濟發展水平上升0.607個單位,意味著數字經濟的發展可能通過產業數字化、數字產業化等維度直接作用于實體經濟,提升了實體經濟發展水平。控制變量方面,FDI、城鎮化水平和基礎設施建設對實體經濟存在正向促進作用,分別在1%和5%的水平下顯著。說明合理的外商投資、良好的基礎設施建設水平及城鎮化水平,為實體經濟發展創造了條件,有利于實體經濟水平的提升。而政府干預程度、對外開放程度及金融發展水平對實體經濟存在負向影響,在1%的水平下顯著。政府對市場的干預在一定程度上阻礙了市場經濟的供需匹配;對外開放程度加速了國內需求與國外供給的匹配,在一定程度上限制了我國實體經濟發展;與此同時虛擬經濟與實體經濟發展的不相適應也成為負向影響形成的原因。

此外,為初步考察產業結構合理化在數字經濟與實體經濟的間接作用,本文在表1第(2)~(3)列中對產業結構合理化對實體經濟發展的單獨作用,以及在控制數字經濟發展水平后,產業結構合理化后的主回歸方程進行了展示。結果顯示產業結構合理化單獨對實體經濟發展的作用程度較高,每增加1個單位,實體經濟發展水平上升1.445個單位;而在加入對數字經濟發展水平后,產業結構合理化對實體經濟的作用程度顯著降低。該結果初步說明產業結構合理化對實體經濟的作用一部分通過作用于數字經濟發展來實現,可能是數字經濟推動實體經濟發展的間接因素。

(二)中介效應檢驗

進一步地,本文將產業結構合理化作為數字經濟與實體經濟的中間變量建立了中介效應模型,回歸結果如表2~表3所示。據表可知,數字經濟發展對實體經濟發展水平的總效應顯著為正,同時對產業結構合理化的正向影響明顯,a1、b1均顯著;進一步地,直接效應c1顯著為正,說明在數字經濟作用實體經濟的條件下,存在以產業結構合理化為間接機制的部分中介效應。作為新型的技術與經濟模式,數字經濟對實體企業“生產-流通-銷售”環節滲透的促進了各階段產品供需的改善,推進了產業結構的優化與調整,加速了實體經濟的健康快速發展。

(三)異質性分析

在前文分析中,數字經濟對實體經濟的間接效用,主要通過產業結構合理化來刻畫。數字經濟發展通過提升企業效率,改善市場供需結構,重新構建產業價值鏈,使得產業結構更加合理化,實現了供需結構平衡,從而促進實體經濟的健康發展。但產業結構合理化具有明顯的發展階段特征,是基于市場化程度和經濟發展水平階段的相對概念。在不同的市場化程度和經濟發展階段差異下,產業結構合理化具有顯著不同的影響機制,數字經濟發展與實體經濟的傳導效應又有何差異,是否具有典型的門檻效應?

1.模型設立

基于上述分析,本文通過市場化程度(mkt)和經濟發展水平(gdp)兩個維度,利用門檻模型,研究不同的情況下的異質性作用。其中,市場化程度(mkt)的測算主要借鑒白俊紅和劉宇英(2018)[37]的處理方法⑤,通過設置虛擬變量,計算出2003—2007年及2008—2014年兩個時段的不同斜率,以控制市場化指數變化的影響,最終計算出各省市場化程度指數。同時,以2013年為基期,計算出各省地區實際生產總值用以衡量經濟發展水平。

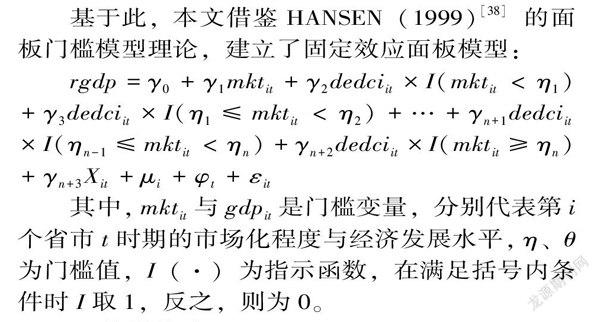

基于此,本文借鑒HANSEN(1999)[38]的面板門檻模型理論,建立了固定效應面板模型:

rgdp=γ0+γ1mktit+γ2dedciit×I(mktit<η1)+γ3dedciit×I(η1≤mktit<η2)+…+γn+1dedciit

×I(ηn-1≤mktit<ηn)+γn+2dedciit×I(mktit≥ηn)+γn+3Xit+μi+φt+εit

其中,mktit與gdpit是門檻變量,分別代表第i個省市t時期的市場化程度與經濟發展水平,η、θ為門檻值,I(·)為指示函數,在滿足括號內條件時I取1,反之,則為0。

2.估計檢驗

為確定門檻個數,本文分別設立單一門檻、雙重門檻對市場化程度與經濟發展水平的門檻值進行估計,采用Bootstrap抽樣,得到的門檻估計結果如表4所示。結果顯示,兩個模型中雙門檻模型均未通過顯著性檢驗,僅單一門檻顯著。其中,市場化程度門檻值為5.21,經濟發展水平門檻值為57495.14。為了進一步驗證該結論,本文采用likelihood-Ratio統計量刻畫出兩個模型在單一門檻下的置信區間圖(圖2~圖3),與上述結論相符。因此,本文對“不存在門檻效應”的原假設予以拒絕,分別對兩個模型進行單門檻回歸。

3.結果分析

據表5實證結果顯示,就市場化程度而言,當市場化程度小于5.21時,數字經濟系數為1.172;而當市場化程度大于等于5.21時,數字經濟的回歸系數降低至0.659,說明數字經濟對實體經濟的促進作用隨市場化程度的提高而減弱,市場化程度對數字經濟具有部分替代作用。具體而言,市場化程度越高意味著市場中價格機制越成熟,作為影響產品供需匹配的傳統渠道,價格機制主要通過價格調節產品市場的供需匹配;而數字經濟則是主要基于信息、數據傳導,通過消除信息不對稱減少買賣雙方的摩擦成本,降低交易費用。因而,對于市場化程度較低的地區,數字經濟有效地彌補了價格機制不完善引起的供需錯配問題,且作用顯著。而對于市場化程度較高的地區,盡管價格機制與數字經濟均通過供需的調節產生影響,但由于作用渠道不同,作用范圍和影響方式亦存在差異:對于完全競爭與壟斷競爭的行業,價格機制在很大程度上表現出高度的調節作用,數字經濟作用相對較弱;而對于完全壟斷與寡頭市場的行業,僅僅依靠價格機制難以實現對供需的充分調節,此時數字經濟的調節作用更加明顯。因此,對于市場化程度較高的地區,數字經濟與傳統價格機制在不同市場中對于供需的調節,表現出一定的互補性。

就經濟發展水平而言,當經濟發展水平小于57495.14時,數字經濟回歸系數為0.785;經濟發展水平大于等于57495.14時,數字經濟系數降低至0.523,說明數字經濟對于經濟欠發達地區的實體經濟發展推動作用更加顯著,存在一定的益貧效應。其可能的原因在于,經濟欠發達地區產業間協同、融合程度較低,產業供需結構失衡問題較為突出,數字經濟的滲透加速了其產業間的融合與發展,促進了產業供需間的平衡發展,因而表現出較快的增長;而對于經濟發達地區,由于其自身建設水平較高,數字經濟對實體經濟的提振作用主要源于產業數字化、數字產業化等新型內生驅動力量,盡管相對欠發達地區而言作用較弱,但就絕對提振水平而言,數字經濟對實體經濟的作用亦十分突出。因而,我們應當注重經濟欠發達地區的數字經濟發展,發揮數字經濟對產業結構的改善作用;而對于經濟發達地區則應當繼續推進數字經濟內源動力的建設與發展,以此提振實體經濟,促進經濟的平衡、健康發展。

(四)穩健性檢驗與內生性處理

1.移動平均處理

由于本文分析結果基于2013—2019年中國省級面板數據,而面板數據可能存在周期性波動。為了盡量克服數據之間的周期性因素,本文采用移動平均處理和HP濾波過濾法,分別將數據進行平滑性處理和去除周期性影響。表6列(1)、列(2)分別為兩者的回歸結果,經過平滑化處理后的數據依然在1%的水平上顯著,意味著數字經濟對實體經濟的促進作用并不受經濟周期性波動的影響,而具有長期穩定的趨勢。

2.替換被解釋變量

本文的被解釋變量為實體經濟,在基準模型中,本文從實體經濟的定義出發,以剔除金融和房地產后的地區生產總值作為代理變量。為了檢驗模型的穩健性,考慮到我國工業經濟發展在實體經濟中的主體地位,本文以規模以上工業企業總資產(indust)替代特定的地區生產總值作為衡量實體經濟的發展水平,結果如表6列(3)所示。實證結果顯示,數字經濟回歸系數在1%水平上依然顯著為正,且系數大小與基準方程相近,說明數字經濟對于地區實體經濟發展在多種維度衡量下依然顯著,證明了模型的穩健性。

3.縮尾檢驗

考慮到數據異常值可能對估計結果產生的嚴重干擾,本文對變量在1%和99%分位上進行縮尾處理,然后用縮尾后的樣本重新估計,表6列(4)匯報了回歸結果,可以看出數字經濟發展系數仍然在1%的水平上顯著為正。表明模型回歸結果未受到異常值影響,結果穩健。

4.內生性問題檢驗

考慮到基準模型中可能存在的內生性問題,為保障回歸結果的穩健性,本文通過建立系統GMM模型,以實體經濟的滯后項為工具變量,對模型的內生性進行檢驗。據表6列(5)顯示,在GMM回歸中,AR(1)顯著、AR(2)不顯著,Hansen檢驗通過,匯報結果符合模型假定,數字經濟系數在10%水平上顯著為正,與基準回歸結果一致,證實了模型的穩健性,表明數字經濟對實體經濟的作用未受到內生性的影響。

五、結論與政策建議

本文基于2013—2019年省級面板數據,從直接、間接兩個層面驗證了數字經濟對實體經濟的影響效應及作用機制。研究結果顯示:①數字經濟對我國實體經濟發展具有顯著促進作用,具體而言數字經濟發展水平每提升1單位,實體經濟發展水平增加0.607個單位。②基于作用機制分析,數字經濟一方面通過數字產業化、產業數字化等新型內源驅動力的改變,直接促進了實體產業的高級化,帶來了實體經濟水平的提升;另一方面通過對實體企業的滲透,推進了產業結構的合理化建設,優化了實體經濟的供需結構,間接推動了實體經濟發展。③基于我國市場化程度及經濟發展水平的異質性研究,就市場化程度而言,數字經濟對市場化程度較低地區的實體經濟發展作用更加顯著,對市場化程度較高的地區影響相對較弱;就經濟發展水平而言,數字經濟對經濟欠發達地區的實體經濟促進效應更突出,對經濟發達地區的提振作用相對較小。

本文基于對我國數字經濟發展與實體經濟發展關系的實證檢驗,提出以下政策建議:第一,大力推進數字產業化、產業數字化建設。作為數字經濟驅動實體經濟發展的內源動力,數字產業化與產業數字化的發展直接關系到我國實體產業的高端化發展進程,是提升我國國際競爭力、建立國際國內雙循環的重要途徑。因此,我們應當加強數字技術的研發與投入,推進數字技術向實體產業滲透,暢通實體產業“生產-流通-銷售”環節的信息鏈、價值鏈傳導。在生產端,加強產業數字化改造,加強國際、地區間的合作,引入先進的數字生產技術,提升產品生產效率和質量,滿足市場需求;在流通端,利用數字技術打破產業間的溝通屏障,促進產業融合、推進產業鏈延伸,提升產品流通效率;在銷售端,大力推進數字平臺的搭建,引導各地區建立相關的大數據分析中心,為消費者與市場的對接提供數據支持,提升產品的供需匹配度。同時通過完善數字經濟基礎設施與配套政策,從硬件上為數字經濟發展提供支持,從政策上為數字經濟的進步創造條件。第二,注重數字經濟實施市場環境差異性。數字經濟對實體經濟驅動的關鍵一環在于數字經濟對實體行業供需結構的調節作用。針對市場化程度較低、以及價格機制難以充分發揮作用的地區以及完全壟斷與寡頭競爭市場,如鐵路、郵政等公共事業部門,數字經濟能夠有效地替代價格機制進行供需結構的調節,補足行業發展短板、提升產業發展效率。因此,政府應當鼓勵數字經濟對該部分地區及行業的滲透,暢通、健全數字經濟的信息反饋、信息傳遞渠道,促進行業、地區間的協同發展。

[注 釋]

① 中共中央總書記習近平在中共中央政治局第三十六次集體學習上的講話,2016年10月。

② 數據來源:中國信息通信研究院《中國數字經濟發展白皮書(2017年)》,2017年7月;中國信息通信研究院《中國數字經濟發展白皮書》,2021年4月。

③ 習近平在G20大阪峰會數字經濟特別會議上的講話,2019年6月28日。

④ 王軍等(2021)選取數字產業化,產業數字化,數字基礎設施建設,以及數字經濟發展環境4項一級指標,9項二級指標,30項三級指標運用熵值法對數字經濟的發展水平進行了測度。

⑤ 白俊紅和劉宇英基于王小魯(2017)等的市場化水平計算方法,在以2008年為基期的基礎上,通過設置虛擬變量D,控制了兩個時段上的指數變化影響,最終計算出市場化水平程度。

[參考文獻]

[1]中共中央文獻研究室.習近平關于社會主義論述摘篇[M].北京:中央文獻出版社,2017:116.

[2]中共中央宣傳部.習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要[M].北京:人民出版社,2019:118.

[3]黃群慧.論新時期中國實體經濟的發展[J].中國工業經濟,2017(9):5-24.

[4]中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要[M].北京:人民出版社,2021:46.

[5]劉洋.虛擬經濟與實體經濟背離對現代金融危機的影響研究[J].經濟問題,2015(1):23-26,88.

[6]蘇治,方彤,尹力博.中國虛擬經濟與實體經濟的關聯性——基于規模和周期視角的實證研究[J].中國社會科學,2017(8):87-109,205-206.

[7]賈康,蘇京春.論供給側改革[J].管理世界,2016(3):1-24.

[8]董竹,周悅.金融體系、供給側結構性改革與實體經濟發展[J].經濟學家,2019(6):80-89.

[9]李揚.“金融服務實體經濟”辨[J].經濟研究,2017,52(6):4-16.

[10]張杰.中國產業結構轉型升級中的障礙、困局與改革展望[J].中國人民大學學報,2016,30(5):29-37.

[11]何師元.“互聯網+金融”新業態與實體經濟發展的關聯度[J].改革,2015(7):72-81.

[12]劉超,馬玉潔,史同飛.我國實體經濟發展困境與新動能探索研究——基于金融創新和技術創新視角[J].現代財經(天津財經大學學報),2019,39(12):3-19.

[13]肖翔,賈麗桓.實體經濟結構性供需失衡的三維治理邏輯[J].理論視野,2020(9):54-60.

[14]黃銳,賴曉冰,趙丹妮,等.數字金融能否緩解企業融資困境——效用識別、特征機制與監管評估[J].中國經濟問題,2021(1):52-66.

[15]汪亞楠,葉欣,許林.數字金融能提振實體經濟嗎[J].財經科學,2020(3):1-13.

[16]任保平,宋文月.新一代人工智能和實體經濟深度融合促進高質量發展的效應與路徑[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2019,49(5):6-13.

[17]李輝.大數據推動我國經濟高質量發展的理論機理、實踐基礎與政策選擇[J].經濟學家,2019(3):52-59.

[18]張伯旭,李輝.推動互聯網與制造業深度融合——基于“互聯網+”創新的機制和路徑[J].經濟與管理研究,2017,38(2):87-96.

[19]王軍,朱杰,羅茜.中國數字經濟發展水平及演變測度[J].數量經濟技術經濟研究,2021(7):24-34.

[20]郭晗,廉玉妍.數字經濟與中國未來經濟新動能培育[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2020,50(1):65-72.

[21]王開科,吳國兵,章貴軍.數字經濟發展改善了生產效率嗎[J].經濟學家,2020(10):24-34.

[22]張昕蔚.數字經濟條件下的創新模式演化研究[J].經濟學家,2019(7):32-39.

[23]張永恒,王家庭.數字經濟發展是否降低了中國要素錯配水平?[J].統計與信息論壇,2020,35(9):62-71.

[24]荊文君,孫寶文.數字經濟促進經濟高質量發展:一個理論分析框架[J].經濟學家,2019(2):66-73.

[25]焦勇.數字經濟賦能制造業轉型:從價值重塑到價值創造[J].經濟學家,2020(6):87-94.

[26]李曉華.數字經濟新特征與數字經濟新動能的形成機制[J].改革,2019(11):40-51.

[27]何大安.數字經濟下內循環為主戰略的理論分析[J].社會科學戰線,2020(12):36-47.

[28]張林,溫濤.中國實體經濟增長的時空特征與動態演進[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(3):47-66.

[29]羅能生,羅富政.改革開放以來我國實體經濟演變趨勢及其影響因素研究[J].中國軟科學,2012(11):19-28.

[30]樊光義,張協奎.房地產市場化改革與實體經濟發展——兼論金融的調節作用[J].南方經濟,2022(1):35-55.

[31]干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,46(5):4-16,31.

[32]安輝,遲箖,谷宇.FDI視角下國際金融危機對中國實體經濟的傳導與沖擊效應研究[J].經濟社會體制比較,2011(3):146-153.

[33]陳豐華.金融服務實體經濟發展效率的影響因素研究[J].現代經濟探討,2021(12):71-80.

[34]馬亞明,張立樂.地方政府債務擴張對實體經濟資本配置效率的影響——基于房地產價格的中介效應[J].中南財經政法大學學報,2022(1):98-109.

[35]蔣業宏.我國金融開放、金融創新與金融風險之間的相互傳導影響機制研究[J].新疆社會科學,2020(5):30-38,170-171.

[36]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.

[37]白俊紅,劉宇英.對外直接投資能否改善中國的資源錯配[J].中國工業經濟,2018(1):60-78.

[38]BRUCE E HANSEN. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of econometrics,1999,93(2):345-368.

Study on the Impact of Digital Economy Developmenton Real Economy

Luo? Xi,? Wang? Jun,? Zhu? Jie

(School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China)

Abstract: ??As a new model and new driving force for high-quality economic development in the new development stage, the development of the digital economy is of great significance to boost China’s real economy, enhance international competitiveness, and build a new development pattern. Based on the panel data of China’s provinces (municipalities and autonomous regions) from 2013 to 2019, this paper conducts an empirical test on the basis of theoretical analysis of the effect and mechanism of the digital economy on the real economy. The results show that the development of the digital economy has significantly improved the development of the real economy. On the one hand, the digital economy directly affects the real economy through the development of industrial digitization and digital industrialization; on the other hand, the digital economy indirectly promotes the development of the real economy by influencing the supply and demand structure of the real industry and rationalizing the industrial structure. The impact of the development of the digital economy on the real economy shows differences under different levels of marketization and economic development, as well as the substitution and complementarity of traditional supply and demand adjustment policies. Based on this, this article proposes the sustainable promotion of digital industrialization and the development of industrial digitalization to ensure the internal driving force of the digital economy. At the same time, it focuses on the implementation of the digital economy to implement policies based on the differences in the market environment.

Key words:digital economy; real economy; economic supply and demand structure; industrial structure rationalization

(責任編輯:張夢楠)

收稿日期:2022-02-21

基金項目:中央高校基本科研業務費專項資金資助項目《數字經濟驅動農業高質量發展的內在機制與實現路徑研究》(JBK2202011)。

作者簡介:羅茜(1989—),女,四川成都人,西南財經大學經濟學院博士研究生,主要研究方向為數字經濟與“三農”;王軍(1991—),男,安徽定遠人,博士,西南財經大學經濟學院副教授,主要研究方向為經濟增長、數字經濟與“三農”;朱杰(1996—),男,四川南充人,西南財經大學經濟學院博士研究生,主要研究方向為數字經濟與“三農”。